Best of

Forschung und Innovation

-

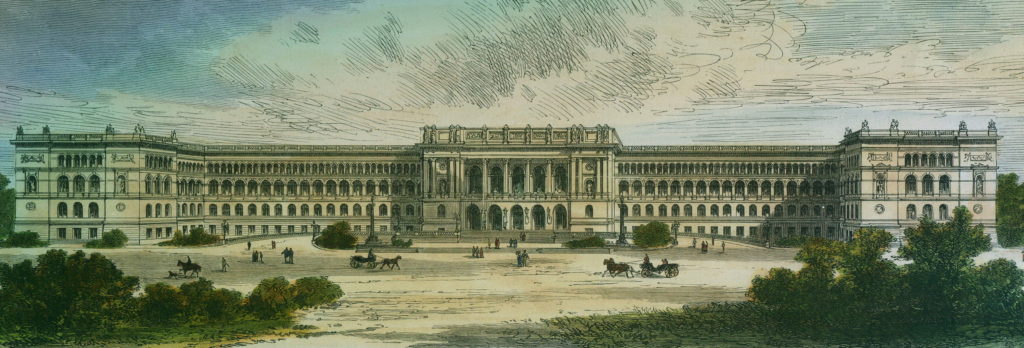

Technische Universität Berlin (TU Berlin) Das Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) liegt an der Straße des 17. Juni. | TU Berlin, Pressestelle, Foto: Ulrich Dahl, gemeinfrei Adresse

Straße des 17. Juni 135

10623 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Technische Universität Berlin (TU Berlin)

Ideenschmiede der schlauen Köpfe

Die TU Berlin gehört zu den größten Hochschulen Deutschlands. Ihre Anfänge reichen zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts. Damals entwickelt sich Berlin zu einer Industriemetropole. Die expandierenden Unternehmen brauchen nicht nur Arbeitskräfte zur Herstellung von Eisenbahnen, Telegraphen und Gaslampen, sondern auch schlaue Köpfe für die Entwicklung neuer Technologien.

1879 schließen sich die „Berliner Bauakademie“ und die „Königliche Gewerbeakademie“ zur „Königlich Technischen Hochschule zu Berlin“ zusammen. Dafür ist ein Hochschulneubau notwendig. Für das Gebäude entsteht in der eigenständigen Stadt Charlottenburg sogar ein eigenes Fernheizwerk. Als 1920 Charlottenburg ein Teil von Groß-Berlin wird, ändert sich der Name der Bildungsanstalt. Fortan heißt es schlicht: Technische Hochschule zu Berlin.

In den 1930er-Jahren richtet sich das Vorlesungsverzeichnis vermehrt auf militärisch relevante Lehrveranstaltungen aus. Im Regime der Nationalsozialisten gründet sich 1936 eine „Wehrtechnische Fakultät“. Der NS-Staat fördert Forschungsaktivitäten zu beispielsweise Rüstung, Militär und Autarkie.

Nach Kriegsende sind die Gebäude der Hochschule weitestgehend zerstört. Doch nicht nur die Gebäude müssen neu aufgebaut werden. 1946 gründen die Alliierten die neue Technische Universität Berlin. Im Sinne einer universalen Bildung sind die Geisteswissenschaften fortan integraler Bestandteil der technik- und forschungsorientierten Universität. Eine humanistische Ausbildung soll verhindern, dass Studierende der Ingenieur- und Technikwissenschaften erneut für den militaristischen Missbrauch ihrer Disziplinen empfänglich sind.

In den 1960er- und 1970er-Jahren ist die TU Berlin häufig Ausgangspunkt für Aktivitäten der damaligen Studentenbewegung. Über die Jahre entstehen weitere Standorte der TU Berlin fernab der Straße des 17. Juni. Dazu gehören der ehemalige AEG Standort Humboldthain in Berlin-Wedding, der EUREF Campus am Gasometer in Berlin-Schöneberg und der Campus in Berlin-Dahlem. Auch interessant: der Garten der TU Berlin.

Die TU Berlin ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

-

Kornversuchsspeicher Auf dem Gelände des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit eröffnet 1898 der Kornversuchsspeicher. | Norhei via Wikimedia Commons, 2013, CC BY-SA 3.0 Adresse

Heidestraße 20C

10557 Berlin-MoabitIndustriekultur erleben

Kornversuchsspeicher

Hygienisches Getreidelager

Ende des 19. Jahrhunderts wächst die Bevölkerung der Industriemetropole Berlin rasant. Die täglich steigende Zahl hungriger Mäuler erfordert neue Wege, um große Mengen an Lebensmitteln zu lagern. Auf dem Gelände des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit eröffnet 1898 daher der Kornversuchsspeicher. Das Gebäude entspricht damals dem modernen industriellen Speicherbau.

Mit wissenschaftlichen Methoden erprobt die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung neue Ideen zur Lagerung von Getreide. Ziel ist es, große Getreidemengen ohne Schädigung der Keim- und Backfähigkeit zu trocknen und zu lagern. Fünf Schüttböden und vier Silos fassen 1.130 Tonnen Getreide.

Die Versuche münden in eine neue Technik: die Schüttbodenspeicherung. Dabei wird das Getreide flach geschüttet und anschließend mit Bretterwänden separiert. 1915 ergänzt ein Erweiterungsbau den Kornversuchsspeicher. Die Anstrengungen lohnen sich. Dank der neuen Technik halbiert sich in den folgenden Jahren die Sterberate bei Menschen, die sich an schlechtem Brot vergiftet haben.

2019 beginnen Entkernungsarbeiten am Kornversuchsspeicher. Nur die äußere Hülle bleibt erhalten, um Büros, Gastronomie und Begegnungsorte einzubauen. Das Speichergebäude soll sich zum Wahrzeichen der modernen Europacity und der Wasserstadt Mitte wandeln.

-

Robert Koch-Institut 1900 erhält das Robert Koch-Institut (RKI) ein eigenes Gebäude am Nordufer in Berlin-Wedding. Seit 2017 befindet sich hier ein Museum. | © Robert Koch Institut RKI Adresse

Nordufer 20

13353 Berlin-WeddingIndustriekultur erleben

Robert Koch-Institut

Forschung für menschliche Gesundheit

Robert Koch gilt gemeinsam mit Louis Pasteur als Begründer der Bakteriologie. 1876 entdeckt Koch, dass Mikroorganismen für Infektionskrankheiten verantwortlich sind. Sechs Jahre später identifiziert er den Erreger der Tuberkulose. Auf Basis von Kochs bahnbrechenden Leistungen in der medizinischen Forschung gründet die Preußische Regierung 1891 das Königliche Preußische Institut für Infektionskrankheiten. Robert Koch ist bis 1904 Leiter der Einrichtung. 1900 erhält das Institut ein eigenes Gebäude am Nordufer in Berlin-Wedding. Koch stirbt zehn Jahre später und wird in einem Mausoleum im Institut beigesetzt, das seit 1912 seinen Namen trägt: Robert-Koch-Institut.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 müssen alle jüdischen Wissenschaftler:innen das Institut verlassen. Während des NS-Regimes ist die Einrichtung zudem an Menschenversuchen in Konzentrationslagern und Heilstätten beteiligt. Nach vielen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg kann das Robert Koch-Institut (RKI) mit Hilfe der Alliierten seine Forschungsarbeit bereits 1945 wiederaufnehmen.

1978 bezieht das Robert Koch-Institut ein neues Laborgebäude, das ebenfalls am Nordufer liegt. Heutzutage hat das RKI mehrere Standorte, an denen Expertinnen und Experten Krankheiten erforschen, Risiken bewerten und Empfehlungen für den Gesundheitsschutz geben.

In das RKI-Gebäude von 1900 ist mittlerweile ein Museum eingezogen. Seit 2017 präsentiert das Museum nicht nur die Forschungsarbeit von Robert Koch. Als Public-Health-Besucherzentrum bietet es Einblicke in aktuelle Fragen der Gesundheits- und Präventionsforschung. Für viele überraschend: Besucherinnen und Besucher können auch einen Blick in das Mausoleum von Robert Koch werfen.

Das Robert-Koch-Institut ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

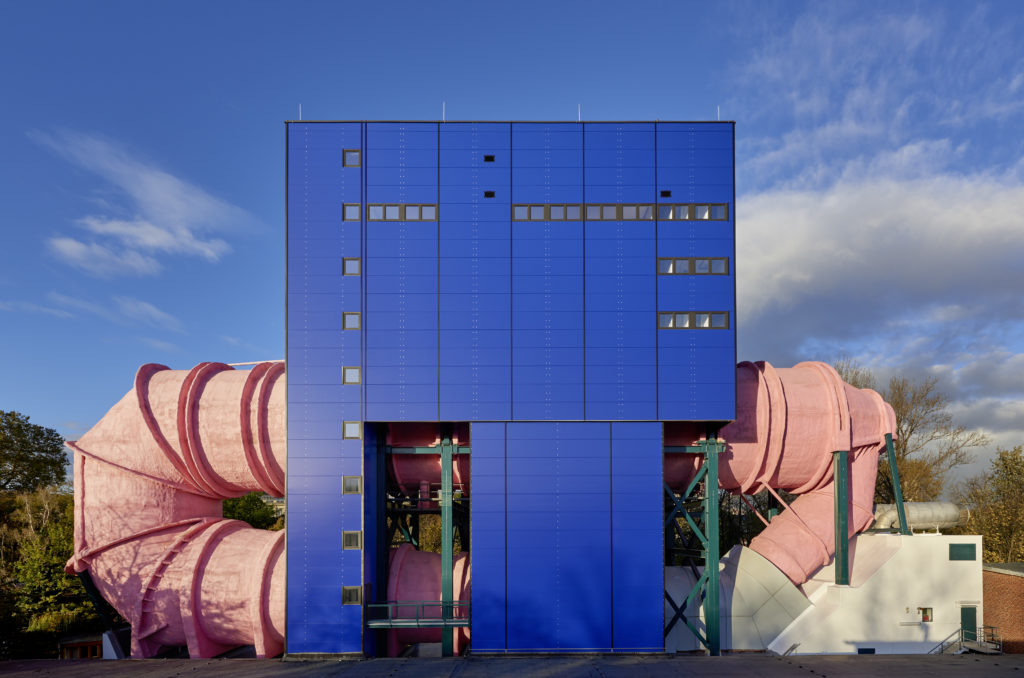

Umlauftank 2 Der Umlauftank 2 der ehemaligen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau. | © bzi, Foto: Dorothee Haffner, 2020 Adresse

Müller-Breslau-Straße 12

10623 Berlin-TiergartenIndustriekultur erleben

Umlauftank 2

Ikone der Pop-Art-Architektur

Ein Industriedenkmal in Pink und Blau. Selbst im bunten Berlin fällt der futuristische Umlauftank 2 der ehemaligen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf. Seit 1974 durchdringt das 120 Meter lange pinkfarbene Umlaufrohr die blaue Laborhalle.

Im Rohrkreislauf befindet sich eine Turbine, die den Wasserstrom in das Laborgebäude lenkt. In diesem weltweit größten Umlauftank werden bis zu neun Meter lange Schiffsmodelle der Strömung ausgesetzt und verschiedene Versuche durchgeführt. Heute ist die Versuchsanstalt mit dem Umlauftank 2 eine Zentraleinrichtung der TU Berlin. Internationale Fachleute forschen hier im Bereich der Nautik.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Versuchsanstalt liegt die von Albert Speer für die „Welthauptstadt Germania“ verbreiterte Straße des 17. Juni. Architekt Ludwig Leo schafft mit seiner „Rosa Röhre“ 1974 bewusst einen Kontrast zur größenwahnsinnigen Architektur der Nationalsozialisten. Sein Bau in Pop-Art-Architektur erweitert die historische Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau.

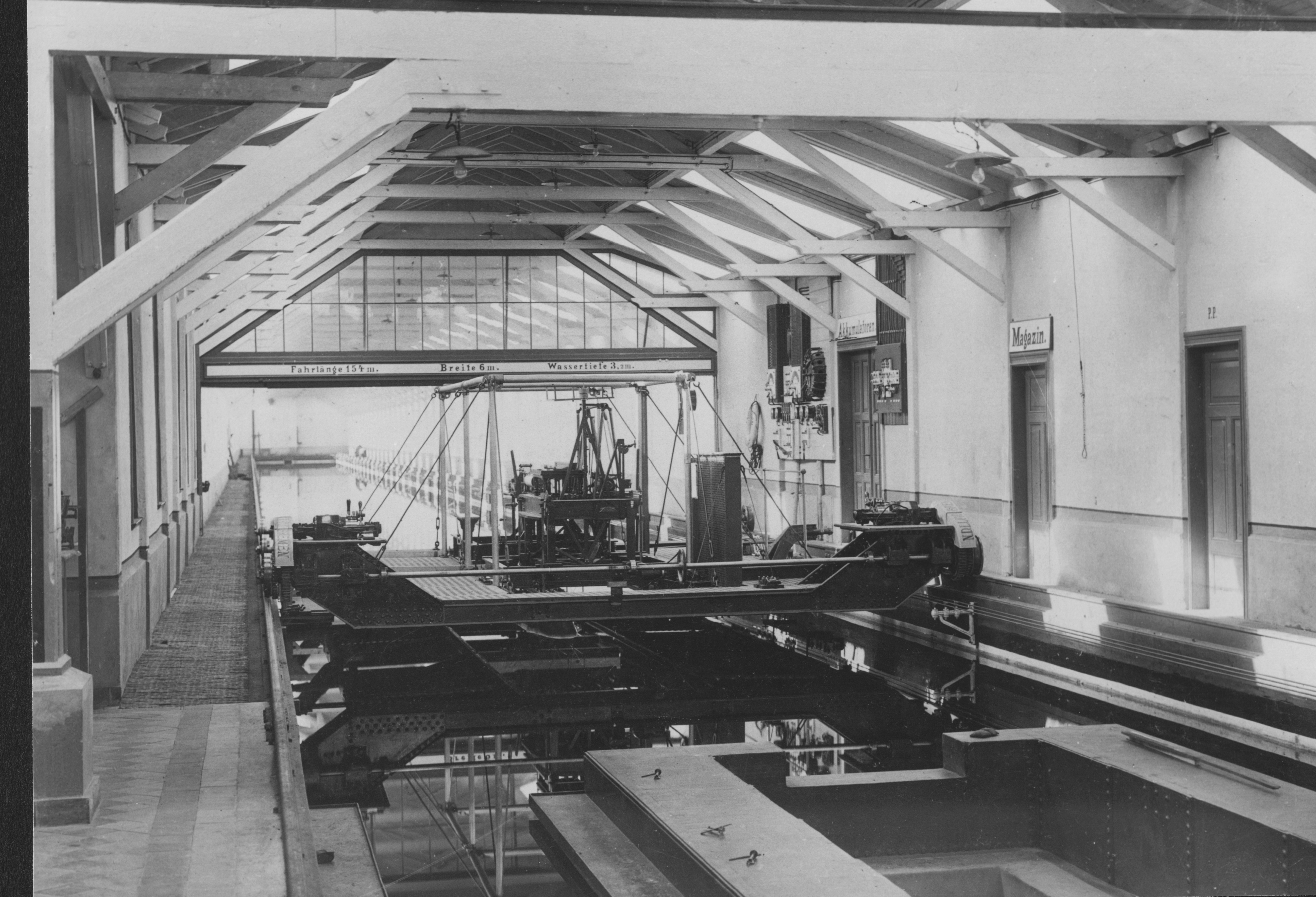

Was die wenigsten wissen: Die Geschichte der Experimentieranstalt beginnt bereits unter Kaiser Wilhelm II. 1903 eröffnet die Königliche Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf der kleinen Schleuseninsel. Auf Initiative des marinebegeisterten Kaisers testen Forscher in einer langen Strömungsrinne verschiedene Schiffsformen und -antriebe für damals neue Kriegsschiffe. Damit beeinflussen sie die Schiffstechnik Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit.

Der Umlauftank 2 ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Reichsforschungssiedlung Haselhorst Die Reichsforschungssiedlung Haselhorst entsteht zwischen 1930 und 1935. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Museumswohnung

Burscheider Weg 21

13599 Berlin-HaselhorstIndustriekultur erleben

Reichsforschungssiedlung Haselhorst

Unterschätzte Siedlung der Moderne

„Erst die Küche – dann die Fassade!” fordert die Reichstagsabgeordnete Marie-Elisabeth Lüders 1931 in der Weimarer Republik. Denn Ende der 1920er-Jahre herrscht in Berlin große Wohnungsnot. Tausende leben in Lauben, Baracken oder abbruchreifen Altbauten. Es fehlen etwa 200.000 Wohnungen, auch in Haselhorst, Spandau.

Lüders initiiert 1928 den Bau der Siedlung Haselhorst durch die “Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen”. Ziel der Forschung ist es, erschwingliche Kleinwohnungen mit funktionalen Grundrissen in unterschiedlichen Gebäudetypen zu bauen. Dabei stehen effektive Baumethoden und günstige Materialien im Fokus. So entsteht die größte vom Staat in Auftrag gegebene Siedlung der Weimarer Republik.

Der preiswerte Wohnungsbau gelingt: 37 % der Mieter sind Arbeiterinnen und Arbeiter, 42 % Angestellte. Die meisten von ihnen arbeiten in den nahe gelegenen Siemens-Werken. Zwischen 1930 und 1935 entstehen rund 3.500 Wohnungen, knapp 40 Läden, ein Kino, ein modernes Waschhaus, eine Grundschule sowie eine Kirche. Die meisten Wohnungen messen rund 40 bis 55 Quadratmeter und haben ein, zwei oder zweieinhalb Zimmer inklusive Wohnküche und Badezimmer.

Die Reichsforschungsgesellschaft muss sich jedoch bereits 1931 auf politischen Druck auflösen. Die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag kann die Siedlung dennoch bis 1935 weiterbauen. 1954 erweitert die Gewobag die Siedlung um weitere 1.000 Wohneinheiten. Sie ist bis heute Eigentümerin der denkmalgeschützten Reichsforschungssiedlung Haselhorst. Eine der Wohnungen ist im Stil der 1930er-Jahre rekonstruiert und kann als Museumswohnung Haselhorst besichtigt werden.

Die Reichsforschungssiedlung Haselhorst ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

Königliche Feuerwerkslaboratorien Die ehemalige Königliche Pulverfabrik und das Feuerwerkslaboratorium liegen auf der Insel Eiswerder in Spandau. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Eiswerderstraße 14–19

13585 Berlin-HakenfeldeIndustriekultur erleben

Königliche Feuerwerkslaboratorien

Feuerwerk und Filmzauber

Feuerwerkskörper für vergnügliche Anlässe spielen hier nur eine Nebenrolle. In den Königlichen Feuerwerkslaboratorien erforscht, erprobt und produziert das Militär ab 1870 Brand-, Granat- und Signalraketen.

Alles beginnt 1817 mit einem geheimen Brandraketen-Laboratorium auf der Zitadelle Spandau. Schnell sind die Kapazitäten vor Ort erschöpft und das Laboratorium zieht etwas nördlich auf die Insel Eiswerder. Der abgelegene, von Wasser umgebene Standort ist ideal, um explosive Rüstungsgüter unter großer Geheimhaltung herzustellen. Ab Anfang der 1870er-Jahre expandiert das Feuerwerkslaboratorium sprunghaft. Insgesamt steigt die Zahl der Bauten von 21 auf 103 Objekte in rund dreißig Jahren. Während des Ersten Weltkriegs erreicht die Rüstungsproduktion bis dahin ungekannte Ausmaße.

Die Beschäftigten sowie alle Materialien und Rohstoffe gelangen anfangs wegen der strengen Geheimhaltung nur per Fähre auf die Insel. Die industrielle Massenfertigung erfordert allerdings eine verbesserte Materialversorgung. 1898 entsteht die Kleine Eiswerderbrücke im Osten der Insel. Dank der Brücke besteht nun ein direkter Anschluss an das preußische Eisenbahnnetz. Die knapp 2.000 Beschäftigten, die um 1900 auf Eiswerder tätig sind, gelangen jedoch nach wie vor mit dem Dampfer zur Arbeit. Dies ändert sich erst 1903 mit der (Großen) Eiswerderbrücke. Die 1945 von deutschen Truppen gesprengte und 1958 wiederaufgebaute stählerne Bogenbrücke steht heute unter Denkmalschutz.

Ab 1949 nutzt der Produzent Artur Brauner einen Teil der leerstehenden Fabrikhallen der Pulverfabrik auf Eiswerder als Filmstudios für seine Produktionsfirma Central Cinema Company GmbH (CCC). In den 1960er-Jahren entstehen hier u. a. die legendären Edgar-Wallace-Filme. Im Zusammenhang mit den Plänen des Berliner Senats für eine „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ rückt Eiswerder in den 1990er-Jahren erneut ins Rampenlicht.

Inzwischen ist Eiswerder mit seinen denkmalgeschützten Bauten ein attraktiver Standort für Kunst, Medien und Design. Wo einst Raketen in den Feuerwerkslaboratorien produziert wurden, sind in den letzten Jahren exklusive Eigentumswohnungen entstanden.

Download Publikation -

Heizkraftwerk der Technischen Hochschule Berlin Fundamente der beiden 1882 und 1903 errichteten Schornsteine. | © Foto: Norbert Gilson Adresse

Fasanenstraße 1a

10623 Berlin–CharlottenburgHeizkraftwerk der Technischen Hochschule Berlin

Das 1882 nach einem Entwurf von Julius Carl Raschdorff errichtete Heizkraftwerk diente zur Wärme- und Energieversorgung der 1879 neu gegründeten Königlichen Technischen Hochschule Berlin.

Als die Hochschule die Anlage 1903 in die Elektrotechnik-Ausbildung einbezog, entstand mit der Erweiterung des Kraftwerks ein zweiter Schornstein. Das zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 1916 neu erbaute Kesselhaus unterscheidet sich in der architektonischen Gestaltung deutlich vom Ursprungsgebäude.

Die Bewag übernahm in den 1970er Jahren schließlich die gesamte Energie- und Wärmeversorgung der Technischen Hochschule. Anschließend baute die Hochschule das Heizkraftwerk zu einem Instituts- und Laborgebäude des Fachbereichs Technischer Umweltschutz um.

-

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Das älteste Gebäude der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ist das Observatorium. | © Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 2015 Adresse

Abbestraße 2–12

10587 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Villen der Wissenschaft für richtiges Messen

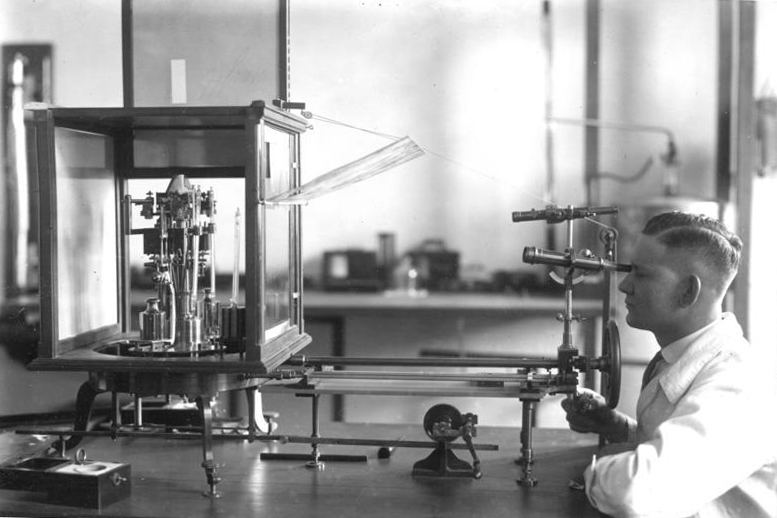

Anspruchsvolle industrielle Fertigung benötigt präzise Messtechnik. Allerdings gibt es diese für die aufstrebende Elektroindustrie Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Diesen Mangel wollen Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz beheben. Auf ihre Initiative gründet sich 1887 die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR), die erste staatliche Großforschungseinrichtung Deutschlands.

Die PTR der metrologischen Grundlagenforschung verpflichtet. Parallel unterstützt sie außerdem die Industrie bei aktuellen Themen. Ihr erster Präsident ist Hermann von Helmholtz, der bis 1894 den Aufbau des Forschungsinstituts gestaltet. In den ersten Jahren arbeiten rund 65 Personen an der PTR. Dort tätige Experimentalphysiker ebnen in Zusammenarbeit mit Max Planck, Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, der Quantenphysik den Weg.

1903 eröffnet auf dem Areal die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“. Sie informiert über das Thema Arbeitsschutz.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnt auch für die PTR ein dunkles Kapitel. 1933 wird der überzeugte Nationalsozialist Johannes Stark gegen den einhelligen Rat sämtlicher Fachleute als neuer Präsident eingesetzt. Er beendet die Forschungsarbeiten zur Quantenphysik und Relativitätstheorie, die 1933 als „zu jüdisch“ gelten. In der Folge richten sich die Aktivitäten der PTR zunehmend auf die Autarkie- und Rüstungsprogramme des NS-Regimes aus.

Bei Bombenangriffen auf Berlin werden Teile der PTR 1943 stark beschädigt. Es folgt die Verlagerung mehrerer Abteilungen an Ausweichstandorte, beispielsweise ins thüringische Weida. Bei Kriegsende ist die Reichsanstalt faktisch zerschlagen.

Um die Aufgaben der PTR fortführen zu können, beginnt 1947 in Braunschweig der Aufbau eines neuen metrologischen Staatsintituts. Es entsteht aus den Laboratorien, die zuvor in die westlichen Besatzungszonen verlagert wurden. Drei Jahre später gründet sich hier die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), die seitdem der Bundesregierung untersteht.

Der Standort in Berlin-Charlottenburg ist seit 1953 als „Institut Berlin“ in die PTB eingegliedert. Bis heute leistet die Forschung hier einen international anerkannten Beitrag auf den Gebieten der Temperatur und Physik mit Synchrontronstrahlung beziehungsweise Medizinphysik und Informationstechnik.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Siemens Gründungsort In der Siemens-Repräsentanz von 1915 residiert heute die Hotelkette Mövenpick. | © bzi, Foto: Nico Kupfer Adresse

Siemens Gründungsort

Schöneberger Str. 33

Siemenshauptverwaltung

Askanischer Platz 3

Siemenshaus

Schöneberger Str. 3

alle 10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Siemens Gründungsort

Erfindergeist im Hinterhof

Was für Steve Jobs und Apple eine Garage ist, ist für Siemens eine kleine Hinterhaus-Werkstatt. Die „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“ begründet 1847 die über 100-jährige Entwicklung von SIEMENS zu einem weltweit agierenden Industriekonzern. Im Hinterhaus der Schöneberger Straße 33 baut die Firma ihre ersten Telegrafen. Die Verwaltung befindet sich ab 1901 neben dem Anhalter Bahnhof, am Askanischen Platz, unweit des Gründungsorts. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte Siemens & Halske die Signaltechnik für den Bahnhof gestellt. Heute sitzt an der gleichen Adresse die Zeitung „Der Tagesspiegel“.

Ende des 19. Jahrhunderts zieht die Hauptverwaltung schließlich in die neu gegründete Siemensstadt in Berlin-Spandau. Die repräsentative Adresse in der Nähe des Regierungsviertels möchte das Unternehmen allerdings behalten. Daher entsteht an diesem Standort 1915 die neue Siemens-Repräsentanz, in der heute die Hotelkette Mövenpick residiert.

Download Publikation -

Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung Die Antennenkuppel auf dem Hauptgebäude des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts. | © Fraunhofer HHI Adresse

Einsteinufer 37

10587 Berlin-CharlottenburgHeinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung

Aus dem 1928 von mehreren Institutionen, unter anderem der Deutschen Reichspost sowie der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, gegründeten Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung stammen bedeutende Erfindungen für die Telefonübertragungstechnik und den sich damals stürmisch entwickelnden Rundfunk. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft verloren eine Reihe von Mitarbeitenden aus politischen und rassistischen Gründen ihre Stellung. Auch der Name von Heinrich Hertz verschwand aus der Institutsbezeichnung.

Unter Leitung von Gustav Leithäuser erfolgte noch 1945 jedoch die Neugründung unter dem alten Namen Heinrich-Hertz-Institut. Nach der vollständigen Zerstörung des alten Institutsgebäudes in der Charlottenburger Franklinstraße und provisorischer Bleibe in der Jebensstraße erhielt das Institut mit dem 1964/68 errichteten Neubau am Einsteinufer einen neuen Sitz. Ein Merkmal des 14-geschossigen Stahlbetonskelettbaus ist die Radom-Kuppel (Antennenkuppel) auf dem Dach. Seit 2003 gehört das Institut zur Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V..

-

Haupttelegrafenamt Das 1910 bis 1916 erbaute Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. | © Foto: Norbert Gilson Adresse

Oranienburger Straße 73–76

10117 Berlin-MitteHaupttelegrafenamt

Das von der Berliner Oberpostdirektion von 1910 bis 1916 errichtete Haupttelegrafenamt galt als eines der leistungsfähigsten europäischen Fernmeldeämter. Von hier aus erfolgte auch die Steuerung der militärischen Funkstelle in Königs Wusterhausen und seit 1920 der Großfunkstelle in Nauen. Seit 1919 befand sich in dem Gebäude auch die Stadtrohrpostzentrale, die hausintern noch bis 1977 in Betrieb blieb. Auch das funktechnische Entwicklungszentrum der Deutschen Reichspost hatte hier bis zum Ende der 1920er-Jahre seinen Sitz.

Der viergeschossige, vierflügelige Mauerwerksbau im neobarocken Stil umschließt zwei große Lichthöfe. Bis zu ihrer Zerstörung 1944 überspannten große Glasdächer die Lichthöfe im Haupttelegrafenamt. Der zweigeschossige Sockel aus Trachyttuff hebt sich in relativer Schlichtheit vom Gesamtbau ab. Seit 2001 ist der Gebäudekomplex des Haupttelegrafenamts im Eigentum eines Investors, der neben Büros, Läden und Gastronomie auch die Nutzung als Hotel vorsieht.

-

Energie-Museum Berlin iErbaut

1909 - 1911, UmbautenBauherr

Gemeinde SteglitzArchitekt

Hans Heinrich Müller u.a.Früher

Batteriespeicheranlage am Kraftwerk SteglitzHeute

MuseumDas Energie-Museum zeigt Objekte der Erzeugung, Versorgung und Nutzung von Energie, wie diese Erregermaschine der AEG. | © Energie-Museum Berlin Adresse

Teltowkanalstraße 9

12447 Berlin-SteglitzAnfahrt

Bus: 186, 283 (Haltestelle Teltowkanalstr.), 380 (Haltestelle Mozartstr.)

Öffnungszeiten

Im Rahmen von Führungen und an Aktionstagen zugänglich

Eintritt

Eintritt frei, Spenden willkommen

Führungen

Expressführung i.d.R. letzter Sa. im Monat, 11:00 bis 12:00 Uhr

Individuelle Führungen nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Energie-Museum Berlin

Jenseits der Steckdose

Wie wird eigentlich Strom gemacht und wer verteilt den Strom im Netz? Welche elektrischen Geräte gab es vor 100 Jahren? Und was ist eine Strominsel? Die Antworten auf diese sowie weitere Fragen finden Sie im Energie-Museum Berlin. Auf vier Etagen zeigt das Museum über 5.000 Exponate aus der Geschichte der „Elektropolis Berlin“. Darunter findet sich allerlei Überraschendes:

- Das seltenste Exponat ist eine 20.000-Watt-Glühlampe. In den 1950er-Jahren beleuchtet diese den gesamten Vorplatz des Berliner Bahnhofs Zoo.

- Das größte Objekt ist eine Litfaßsäule. Mit einer Höhe von fünf Metern bietet sie nicht nur ausreichend Platz für Plakate, sondern auch für eine ganze Umspannstation in ihrem Inneren.

- Ein spezielles Objekt im Museum ist eine schwarze Taste aus dem Jahr 1994. Der Regierende Bürgermeister Eberhardt Diepgen schließt mit diesem Objekt West-Berlin an das westeuropäische Verbundnetz an. Nach 40 Jahren ist West-Berlin seitdem keine Strominsel mehr.

Das Energie-Museum Berlin selbst ist ein Beispiel für die Geschichte der Energieversorgung der Stadt. Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt die Gemeinde Steglitz mit dem Bau von kommunalen Versorgungseinrichtungen wie beispielsweise dem Hafen Steglitz am Teltowkanal und einem eigenen Kraftwerk. Dieses liefert ab 1911 Strom, unter anderem für den Betrieb einer Straßenbahn und einer Eisfabrik. Nachdem Steglitz 1920 zu Groß-Berlin eingemeindet wird, übernehmen die Berliner Städtischen Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft (BEWAG) das Kraftwerk. Die Teilung der Stadt nach 1945 führt anschließend zum Aufbau einer unabhängigen Stromversorgung in West-Berlin. Auch deshalb entsteht am Standort Steglitz 1987 die damals größte Batteriespeicheranlage der Welt.

Mitten im Kalten Krieg fürchtet die an kein Verbundnetz angeschlossene Strominsel West-Berlin eine erneute sowjetische Blockade – wie die Berlin-Blockade 1948/49, die sich tief ins Gedächtnis der Bevölkerung gegraben hat. Erst im Jahr 1986 – drei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer – installieren BEWAG-Ingenieure in dem dreigeschossigen Beton-Ziegelstein-Bau 1.416 Batterieblöcke. Jeder einzelne Block wiegt fast eine Tonne. Bei einem plötzlichen Leistungsabfall stabilisieren 14,4 MWh aus der Anlage das West-Berliner Inselnetz, bis schnellstartende Gasturbinen die Versorgung übernehmen. Diese neuartige Speicheranlage weckt weltweite Aufmerksamkeit.

Auf die politische Wiedervereinigung 1990 folgt wenige Jahre später die elektrische Vereinigung der west- und ostdeutschen Stromnetze. Das Kraftwerk Steglitz wird 1994 stillgelegt. 2001 öffnet im Gebäude der ehemaligen Batteriespeicheranlage das Energie-Museum Berlin seine Pforten. Einer der Batterieblöcke ist bis heute erhalten. Viele der ausgestellten Exponate sind weiterhin funktionstüchtig. Anfassen und Ausprobieren sind ausdrücklich erwünscht! Feste Öffnungszeiten gibt es nicht. Stattdessen führen Ehrenamtliche regelmäßig durch die Ausstellung. Ungewiss ist allerdings, wie lange noch: Der denkmalgeschützte frühere Energiespeicher soll für einen neuen Netzknotenpunkt abgerissen werden.Die Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmen sich auch der »Elektropolis Berlin« und der »Insel West-Berlin«.

Download Publikation -

Archenhold-Sternwarte Der „Große Refraktor" ist das imposante Fernrohr der Archenhold-Sternwarte. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Alt-Treptow 1

12435 Berlin-TreptowKontakt

www.planetarium.berlin/archenhold-sternwarte

info@planetarium.berlin

Tel.: 030 421 845-10Industriekultur erleben

Archenhold-Sternwarte

Riesenfernrohr und Relativitätstheorie

Im Treptower Park steht die Archenhold-Sternwarte, die größte und älteste Volkssternwarte Deutschlands.

Dabei hat der Astronom Friedrich Simon Archenhold am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich anderes im Sinn. Er möchte in Berlin eine Forschungssternwarte mit dem weltgrößten Beobachtungsfernrohr errichten. Weil weder Staat noch Stadt das Projekt unterstützen, muss er die Finanzierung anders sicherstellen: Das gigantische Fernrohr soll 1896 zunächst provisorisch auf der Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park installiert werden und als Publikumsmagnet reichlich Einnahmen generieren. Diese sollen anschließend die Umsetzung der Anlage und den weiteren Ausbau an einem finalen Ort finanzieren.

weiterlesen

Da die große Linse fehlt und auch der neuartige elektrische Antrieb an hartnäckigen Schwachstellen leidet, ist das Fernrohr zur Eröffnung der Gewerbeausstellung am 1. Mai 1896 noch nicht betriebsbereit. Obwohl das Fernrohr erst im September zugänglich ist, bilden sich in den letzten Wochen der Gewerbeausstellung lange Schlangen vor der provisorischen Sternwarte. Denn die ungewohnte Konstruktion sorgt für Heiterkeit und Missverständnisse – man hält das Gerät zunächst für ein Marinegeschütz oder ein Nebelhorn.

Anschließend fehlt das Geld, um vertragsmäßig das riesige Fernrohr wieder abzubauen. Bis auf weiteres darf das provisorisch fertiggestellte Fernrohr samt dem hölzernen Ausstellungsgebäude im Treptower Park stehen bleiben. Von privaten Spenden unterstützt, gelingt es Archenhold, die Sternwarte im Park fest zu verankern. Der stete Besucherzustrom rechtfertigt den Verbleib des Fernrohrs in Treptow.

Die Einrichtung wird zum beliebten Ausflugsziel, bald tragen die Besuchereinnahmen den Betrieb und das geplante Forschungsinstrument verwandelt sich in ein Volksfernrohr. 1908 können die Architekten Konrad Reimer und Friedrich Körte das provisorische Holzgebäude durch einen neuklassizistischen Neubau ersetzen. In diesem hält Albert Einstein 1915 seinen ersten Berliner Vortrag zur Relativitätstheorie. Friedrich Archenholds Sohn folgt seinem Vater als Direktor, im Nationalsozialismus aber muss die jüdische Familie emigrieren und ihr Lebenswerk aufgeben. 1946 erhält die Sternwarte den Namen ihres Begründers.

Den Großen Refraktor, das imposante Fernrohr, tauft die beeindruckte Berliner Bevölkerung 1896 „Himmelskanone“. Es ist bis heute das längste bewegliche Fernrohr der Welt. Seine freie Öffnung beträgt 68 cm, sein Gewicht 130 Tonnen. Besucherinnen und Besucher können es wie zu Zeiten Archenholds bestaunen und in vielfältigen Formaten die Weiten des Weltraums entdecken: zum Beispiel im Museum der Himmelskunde oder bei Veranstaltungen im Einstein-Saal sowie im Kleinplanetarium. Die Archenhold-Sternwarte gehört mit der Wilhelm-Foerster-Sternwarte und dem Planetarium am Insulaner sowie dem Zeiss-Großplanetarium zur Stiftung Planetarium Berlin.

show less

-

Der Aerodynamische Park in Adlershof iErbaut

1932 - 1940Bauherr

Deutsche Versuchsanstalt für LuftfahrtArchitekt

Hermann Brenner, Werner DeutschmannFrüher

Versuchslabore und SimulatorenHeute

ForschungsstandortDer Trudelturm der Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e. V. (DVL) wurde von 1934 bis 1936 erreichtet. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

Zum Trudelturm

Brook-Taylor-Straße

12489 Berlin-Adlershof

GBSL e. V.

Am Studio 2

12489 BerlinKontakt

Tel.: 0173/610 40 56

gbsl@luftfahrtstaetten.de

www.luftfahrtstaetten.de/Industriekultur erleben

Der Aerodynamische Park in Adlershof

Trudelturm und Windkanal

Der Aerodynamische Park im Universitätsquartier der Humboldt-Universität in Berlin-Adlershof besteht aus einem Ensemble von Forschungsgebäuden aus den 1930er-Jahren. Er ist ein bedeutender Ort für die Anfänge der deutschen Luftfahrt, aber auch für die Rüstungsforschung während der Weltkriege.

1909 eröffnet ein Flugplatz im benachbarten Johannisthal. Drei Jahre später gründet sich die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e. V. (DVL). Am östlichen Rand des Flugfelds errichtet die DVL in den folgenden Jahren erste Prüfstände. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 übernimmt das Militär die Gebäude und nutzt sie ab 1915 als Prüfanstalt und Werft der Fliegertruppe. Nach Kriegsende und der Lockerung des Versailler Vertrags wird die eigentliche Forschungstätigkeit allmählich wiederaufgenommen.

In den 1930er-Jahren nimmt die Flugzeugentwicklung im Deutschen Reich Fahrt auf. Ab 1933 stärken staatliche Förderprogramme der nationalsozialistischen Regierung die Luftfahrtindustrie. Besonders im zweiten Vierjahresplan von 1936 baut das NS-Regime die Rüstungsindustrie weiter aus und fördert in besonderem Maße Luftfahrt- und Luftwaffenentwicklungen. Dabei spielt auch die DVL als Forschungszentrum eine wichtige Rolle.

In Adlershof entstehen in dieser Zeit modernste Prüfstände. Darunter der Große Windkanal (1932-34) und der schallgedämpfte Motorensprüfstand (1933-35) mit seinen beiden markanten Türmen. Besonders auffällig ist der eiförmige Trudelturm (1934-36). In dem rund 20 Meter hohen Windkanal wurden Flugzeugmodelle praktisch „in der Luft stehend“ bei ihrem Flug- bzw. Trudelverhalten gefilmt. Die Ergebnisse aus diesen Versuchen flossen in die Entwicklung von Jagdflugzeugen für die Luftwaffe ein.

Der Aerodynamische Park mit seinen gut erhaltenen Gebäude wird inzwischen von der Humboldt-Universität für verschiedene andere Zwecke genutzt. Johannisthal und Adlershof gelten als Wiege der deutschen Luftfahrt. Hier sitzt die Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL e. V.), die ihr Anliegen im Namen trägt. Zu diesen Stätten gehören Flugplätze, Bauwerke, Fluggerät und andere besondere Erinnerungsstücke. Die GBSL sieht ihre Aufgabe darin, die Erinnerung an inzwischen Zerstörtes oder Verlorengegangenes zu erhalten. Im Auftrag des Wissenschafts- und Technologieparks in Adlershof führt die GBSL durch die erhaltenen technischen Denkmäler der Luftfahrtforschung, wie z. B. den Großen Windkanal.

Der Trudelturm stand schon bei mehreren Filmen Kulisse, beispielsweise beim Science-Fiction Film „Æon Flux“. 2022 schafft er es sogar auf das Cover des Albums „Zeit“ der Band Rammstein.

Der Aerodynamische Park ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2. Der »Wiege der Luftfahrt« ist außerdem ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation