Best of

Krieg und Frieden

-

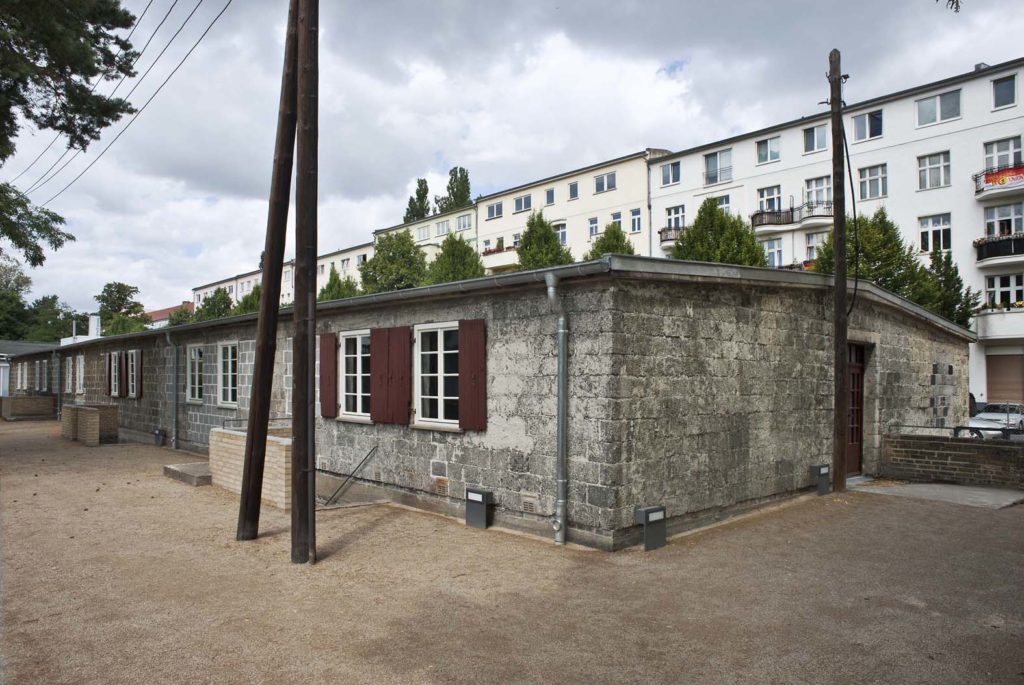

Konzentrationslager (KZ) Columbia Seit 2024 markiert der Schriftzug "nicht mehr zu sehen" den Erinnerungsort an das KZ Columbia. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Columbiadamm 64

10965 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Konzentrationslager (KZ) Columbia

Das einzige Konzentrationslager der SS in Berlin

Einen Monat nach Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler nutzen die Nationalsozialisten den Reichstagsbrand als Vorwand, um die verfassungsmäßigen Grundrechte außer Kraft zu setzen. In den folgenden Verhaftungswellen verschwinden politische Gegner der NSDAP zu Tausenden in provisorischen Arrestlagern. Allein in Berlin richtet die neue Geheime Staatspolizei (Gestapo) über einhundert solcher Orte ein. Auch das heruntergekommene ehemalige Gefängnis im Columbia-Haus am Nordrand des Tempelhofer Felds wird dafür im Frühjahr 1933 wieder in Betrieb genommen.

Bereits 1896 wurde das Gebäude als dritte Berliner Militär-Arrestanstalt errichtet. Es umfasst 156 Zellen, ein Gerichtsgebäude und ein Beamtenwohnhaus. 1919 übernimmt die Berliner Justiz die Anlage. Den Namen Columbia-Haus erhält das Gebäude nach dem ersten Transatlantik-Passagierflug. 1927 landet Charles Chamberlin mit seinem Flugzeug „Miss Columbia“ erstmals auf dem alten „Flughafen Berlin“. Im Frühjahr 1933 sind die 156 Zellen im Columbia-Haus zweifach überbelegt. Die Gestapo-Beamten misshandeln hier so brutal, dass Schikanen und Quälereien bald sogar offiziell verboten werden – weitere Todesopfer verhindert das nicht.

Ab 1935 integriert schließlich die SS das Columbia-Haus in das System der Konzentrationslager. Etwa 8.000 Menschen verschwinden in den Zellen, darunter Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden, Intellektuelle, Ärzte und Rechtsanwälte, Journalisten und Geistliche – und besonders viele Homosexuelle. Für den Neubau des Flughafens ordnet das Reichsluftfahrtministerium 1936 die Schließung des Konzentrationslagers an. Die Häftlinge werden in das KZ Sachsenhausen gebracht. Der Abriss des Konzentrationslagers Columbia erfolgt im Mai 1938, weil es dem Bau des neuen Flughafens im Wege steht.

Seit 2024 erinnert der Schriftzug „nicht mehr zu sehen“ an das einzige offizielle KZ in Berlin. Er ergänzt das gegenüberliegende Mahnmal von 1994, das ein Zellengebäude symbolisiert. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Menschen im Gestapo-Gefängnis und dem Konzentrationslager Columbia ermordet wurden, keiner der Täter wurde später angeklagt. -

Luftbrückendenkmal Die drei Rippen des Denkmals symbolisieren die drei Luftkorridore zwischen Westdeutschland und West-Berlin. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Platz der Luftbrücke 2

12101 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Luftbrückendenkmal

Feinde werden Freunde

Das Luftbrückendenkmal erinnert an jenes Ereignis, das den Flughafen Tempelhof endgültig zum Berliner Schicksalsort macht. Im Frühjahr 1948 verlässt die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat, dann sperren ihre Soldaten alle Zufahrtswege in den Westteil Berlins. Die Berlin-Blockade soll die Währungsreform der West-Alliierten verhindern und sie aus der geteilten Reichshauptstadt drängen. Amerikaner, Briten und Franzosen wollen die eingeschlossene Teilstadt jedoch nicht aufgeben – und starten eine Versorgung aus der Luft.

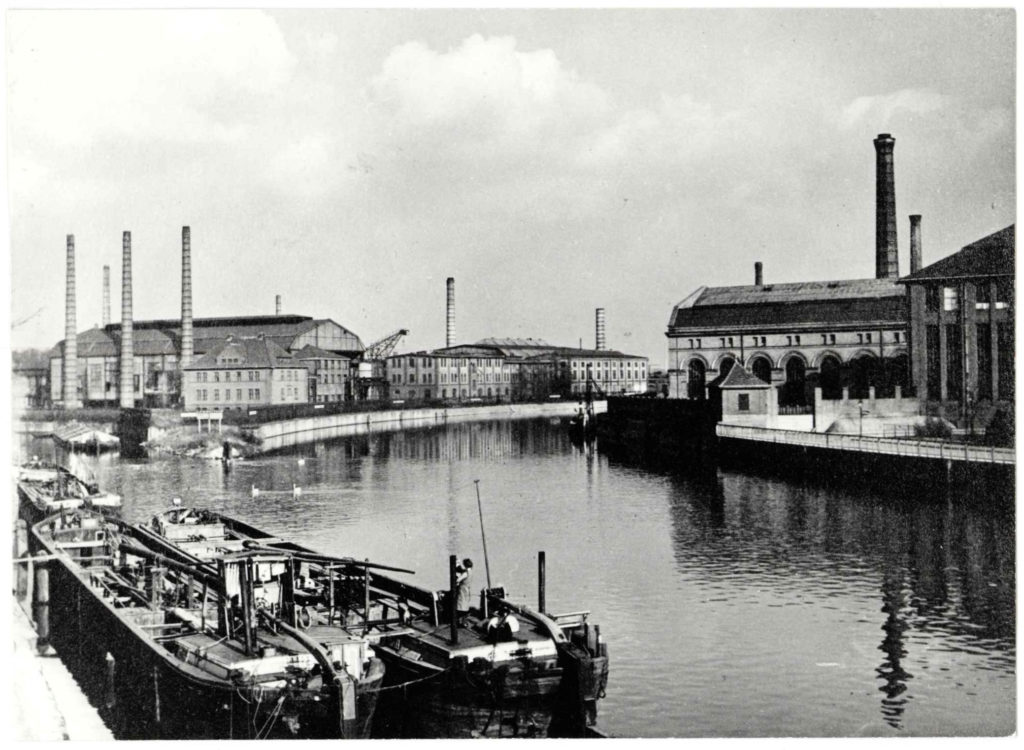

Über drei Flugkorridore schicken die West-Alliierten Flugzeuge nach Berlin. Die Maschinen landen auf dem britisch besetzten Flugplatz Gatow und der nahen Havel sowie ab Oktober 1948 auf dem neuen Flugfeld in Tegel. Das Drehkreuz der Luftbrücke aber ist der innerstädtische Flughafen Tempelhof. Sein Bahnanschluss zum nahen Teltowkanal ermöglicht es, Tonnen von Luftfracht effizient in der Stadt zu verteilen, vor allem Lebensmittel, Medikamente und Kohle zum Heizen. Umschlagplätze wie der Hafen Tempelhof und die größte Portalkrananlage Berlins arbeiten rund um die Uhr. Fast alle zwei Minuten landet damals ein Transportflugzeug in Tempelhof. Die 2,1 Millionen Tonnen Güter, die über die Luftbrücke nach West-Berlin gebracht werden, decken nur etwa zwei Drittel des Bedarfs. Da die Blockade aber abseits der großen Verkehrswege nie ganz lückenlos ist, können sich die West-Berliner:innen hier und da auch mit Gütern aus dem Umland versorgen. Die Rote Armee gibt die Blockade im Mai 1949 schließlich auf.

In legendärer Erinnerung bleiben die Süßigkeiten, die der US-Pilot Gail Halvorsen mittels kleiner Fallschirme beim Anflug über der Stadt abwirft. Viele Piloten folgen seinem Beispiel. Die „Rosinenbomber“ werden zum Sinnbild einer neuen deutsch-amerikanischen Freundschaft.

Kurz nach dem Ende der Berlin-Blockade beginnt das Gedenken an die 77 Todesopfer, die aufgrund der extremen Flugdichte zu verzeichnen waren. Der erstplatzierte Entwurf für ein Luftbrückendenkmal stellt die Opfer und die Entbehrungen der Bevölkerung in den Vordergrund. Die alliierten Militärs intervenieren – die Luftbrücke soll als Erfolgsgeschichte erinnert werden. Die am 10. Juli 1951 enthüllte, zweitplatzierte Arbeit von Eduard Ludwig stellt in nüchternem Stahlbeton einen Brückenpfeiler dar. Drei Rippen symbolisieren die drei Luftkorridore nach West-Berlin. Ein Bronzeband am Sockel erinnert an die Verunglückten. Die Berlinerinnen und Berliner nennen die Skulptur schlicht „Hungerharke“. -

Grenzübergangsstelle Drewitz / Checkpoint Bravo Der einstige Kommandantenturm ist das letzte Zeugnis der Grenzübergangsstelle Drewitz. | © bzi/Foto: Max Braun Adresse

Albert-Einstein-Ring 45a

14532 KleinmachnowIndustriekultur erleben

Grenzübergangsstelle Drewitz / Checkpoint Bravo

Tatort wird Lernort

Eine kleine Gruppe hat sich im Spätherbst 1989 vor einem strahlend gelben Banner aufgestellt: „10.347 Tage haben wir darauf gewartet – Kleinmachnow grüßt Düppel“. Es ist die Freude über die völlig unerwartete Öffnung der hochgerüsteten innerdeutschen Grenze.

Westdeutsche und alliierte Stellen sprechen bewusst nur von Kontrollpunkten, weil sie das innerdeutsche Grenzregime der DDR nicht völkerrechtlich legitimieren wollen. Die DDR-Führung spricht dagegen von Grenzkontrollpunkten. Rund um West-Berlin errichtet die DDR ab 1948 solch militärisch geführte Grenzübergangsstellen. Der Kommandantenturm ist das letzte Zeugnis des Grenzkontrollpunkts Drewitz.

In Sichtweite in Dreilinden fertigen die West-Alliierten am Kontrollpunkt Checkpoint Bravo ab 1969 Militärtransporte ab. Für diesen Checkpoint entstehen bis 1972 neue Abfertigungsgebäude, ein Zollbrückenhaus sowie Tankstellen und eine Raststätte, die als markante Baudenkmäler allesamt bis heute erhalten sind.

Zwanzig Jahre zuvor befand sich der Checkpoint Bravo etwa drei Kilometer südwestlich in Berlin-Zehlendorf, dort, wo die Reichsautobahn den Teltowkanal kreuzt. Nach dem Mauerbau 1961 wird dieser Kontrollpunkt der Alliierten für die DDR zum Problem. Die Anlage liegt auf einer West-Berliner „Halbinsel“. Die dort einreisenden Fahrzeuge fahren anschließend noch einmal unkontrolliert durch DDR-Gebiet, bevor sie tatsächlich die West-Berliner Stadtgrenze erreichen. Die DDR-Führung scheut keine Kosten und lässt bis 1969 eine neue Autobahntrasse weiter östlich bauen und verlegt den Checkpoint Bravo der West-Alliierten nach Dreilinden.

Die Initiative Checkpoint Bravo e. V. bringt seit 2009 die komplexe Geschichte der Grenzübergänge näher. Eine kostenlose Ausstellung im ehemaligen DDR-Kommandantenturm sowie ein Grenzlernpfad verwandeln den Ort der einstigen DDR-Grenzkontrolle in einen Lernort. -

Dreilinden-Maschinenbau GmbH In der Fabrik mit dem verschleiernden Namen Dreilinden-Maschinenbau GmbH werden im Zweiten Weltkrieg kriegswichtige Motorenteile hergestellt. | © Julius Kühn-Institut (JKI)/Archiv Adresse

Stahnsdorfer Damm 81

14532 KleinmachnowIndustriekultur erleben

Wissenswertes

Dreilinden-Maschinenbau GmbH

Geheime Rüstungsindustrie

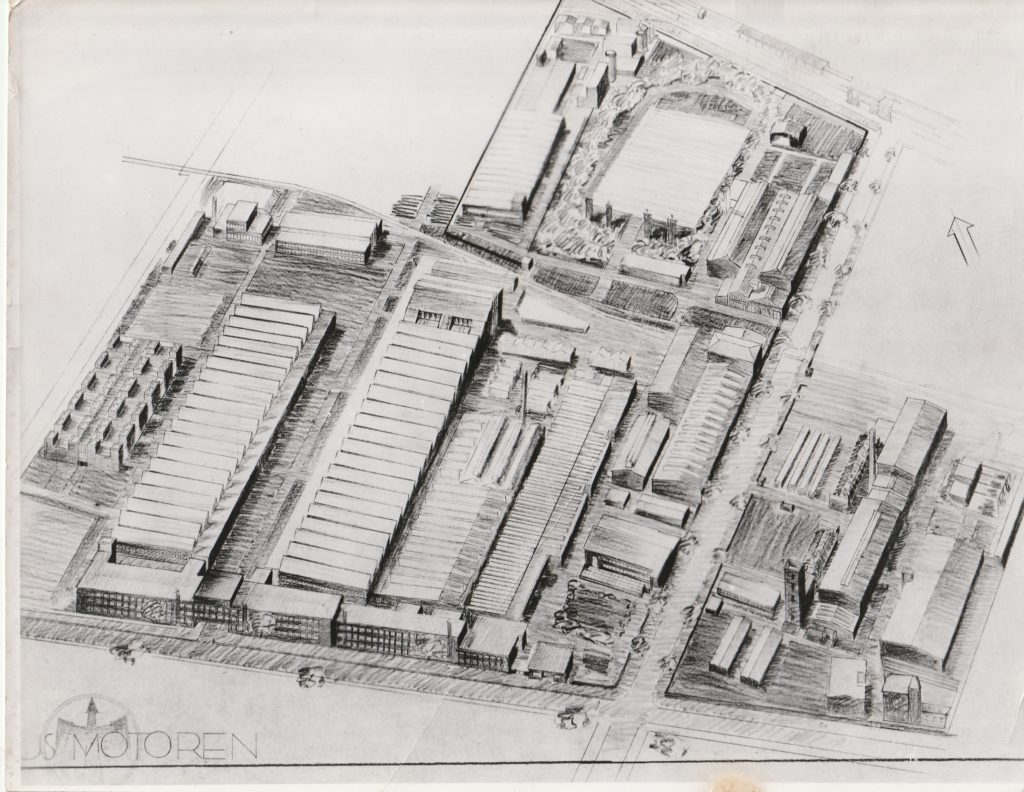

Ohne die Lichtmaschinen, Anlasser und Einspritzpumpen der Firma Bosch kann kaum ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg fliegen. Produziert werden die kriegswichtigen Motorenteile in einer geheimen Fabrik im Wald bei Kleinmachnow, unter dem Tarnnamen „Dreilinden Maschinenbau GmbH“.

Das Tochterunternehmen des Bosch-Konzerns steht beispielhaft für die strategische Aufrüstung der Nationalsozialisten. Da der Stuttgarter Raum im Kriegsfall schwer zu verteidigen erscheint, drängt das Regime den Konzern schon 1934 zu einer Ausweichfabrik weiter östlich im Reichsgebiet. Deswegen beginnt nur ein Jahr später die geheime Produktion bei Kleinmachnow. Die Anlage hier ist dabei nur eine von zwölf solcher „Schattenfabriken“ weiterer Unternehmen um Berlin – die Reichshauptstadt ist damals auch eine der wichtigsten NS-Rüstungsschmieden.

Schon vor Kriegsausbruch sind Arbeitskräfte bei der Dreilinden Maschinenbau GmbH knapp, danach erst recht. Zunächst freiwillig angeworbene „Fremdarbeiter“ aus ganz Europa werden bald als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Es folgen Kriegsgefangene und politische Häftlinge, zusammen ca. 1.800 Menschen. Mit etwa 760 aus Warschau verschleppten Polinnen stellen sie bei Kriegsende mehr als die Hälfte der 5.000 Beschäftigten. Währenddessen steigert die Dreilinden Maschinenbau GmbH ihren Geschäftsumsatz um das 47-fache.

Nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet die sowjetische Besatzung alle Bosch-Vermögenswerte in ihrer Zone. Das Fabrikensemble mit seinen Hallen in Klein-Machnow wird großenteils gesprengt und später neu genutzt. Während der deutschen Teilung fertigen hier bis 1991 mehrere Volkseigene Betriebe (VEB) unter anderem Aluminiumgussteile. In das bis heute erhaltene Eingangsgebäude zieht 1952 die Biologische Zentralanstalt der DDR. Nach der Wiedervereinigung übernimmt die entsprechende Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft die Räumlichkeiten – das heutige Julius Kühn-Institut.

Seit 2003 erinnern eine Plakette am Eingangsgebäude sowie die unweit gelegene KZ-Gedenkstätte am Stahnsdorfer Damm an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Dreilinden Maschinenbau GmbH. -

Gedenkstätte Bosch Zwangsarbeiterlager Seit 2006 erinnert eine Gedenkstätte an das Bosch Zwangsarbeiterlager. | © bzi/Foto: Max Braun Adresse

Heidefeld

14532 KleinmachnowIndustriekultur erleben

Gedenkstätte Bosch Zwangsarbeiterlager

Erinnerung an Kriegsverbrechen

Ab 1941 befindet sich in der Nähe des Teltowkanals ein Barackenlager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Dreilinden Maschinenbau GmbH, einem Tochterunternehmen des Bosch-Konzerns. Lichtmaschinen, Anlasser und Einspritzpumpen von Bosch stecken damals in fast allen Maschinen der deutschen Luftwaffe. Insgesamt 2.600 Zwangsarbeitende aus ganz Europa müssen bei der nahe gelegenen Dreilinden Maschinenbau GmbH Flugzeugteile für die deutsche Luftwaffe fertigen.

Im Barackenlager sind anfangs zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht. Später kommen politische Häftlinge und Kriegsgefangene aus ganz Europa dazu. Diese Gruppe wächst in den Kriegsjahren auf über 1.800 Personen an. Nach dem Warschauer Aufstand 1944 kommen noch etwa 760 polnische Frauen aus dem KZ Ravensbrück hinzu. Zusammengepfercht in fensterlosen Kellerräumen unter der Halle K 24 am Stahnsdorfer Damm Nr. 81 bilden sie ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Die verschleppten Polinnen arbeiten in wechselnden Zwölfstundenschichten, Tag und Nacht. Abgeschnitten von der Außenwelt wissen sie nicht, dass in dem nahegelegenen Barackenlager noch viele weitere Menschen ausgebeutet werden. Mehr als die Hälfte der insgesamt 5.000 Beschäftigten der Dreilinden Maschinenbau GmbH sind Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Wer nicht mehr arbeiten kann, wird ins KZ Sachsenhausen geschickt, häufig in den Tod.

Nach Kriegsende verschwinden die meisten baulichen Zeugnisse des Barackenlagers. Erst mit engagierten Heimatforschern und der Berliner Geschichtswerkstatt beginnt in den 1990er-Jahren die Aufarbeitung. Zwar scheitert der Versuch, die letzte Lagerbaracke K 34 zu erhalten, 2006 aber kann die Gedenkstätte eingeweiht werden. Bänder aus Cortenstahl zeichnen seitdem die Konturen der letzten beiden Lagerbaracken vor Ort nach. -

Telefunken-Werk Zehlendorf Das sachlich-moderne Bauensemble des Telefunken-Werks Zehlendorf fasst 6.000 Beschäftigte. | © bzi/Foto: Max Braun Adresse

Platz d. 4. Juli

14167 Berlin-LichterfeldeIndustriekultur erleben

Telefunken-Werk Zehlendorf

NS-Rüstungsfabrik wird zur Wohnanlage

In der „Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegrafie m.b.H.“ entwickeln die eigentlichen Konkurrenten AEG und Siemens ab 1903 gemeinsam Funk- und Nachrichtentechnik. Die Produktentwicklungen für den zivilen Bereich haben allerdings auch großen militärischen Wert. Ab den 1920er-Jahren nutzen die deutschen Streitkräfte die neuen Funk- und Navigationsgeräte, Radaranlagen und Nachrichtensender.

Nach der Machtergreifung beziehen die Nationalsozialisten die Telefunken Gesellschaft in ihre strategischen Kriegsvorbereitungen ein. Die Wehrmacht finanziert deshalb zu einem Drittel die Zusammenführung der verstreuten Produktionsstätten. So entsteht ab 1937 ein neues Werksgelände in Zehlendorf.

Der Siemens-Hausarchitekt Hans Hertlein entwirft ein sachlich-modernes Bauensemble in Stahlskelettbauweise. Schlichte Rasterfassaden und flache Dächer kleiden Werkstätten, Warenlager und Büros. Der neungeschossige Uhrenturm an der Hauptverwaltung macht das 240.000 m² große Areal von weitem sichtbar. Die riesige Asphaltfläche davor entsteht als Teil eines Stadtrings für die von Albert Speer geplante „Welthauptstadt Germania“ und wird als Aufmarschplatz genutzt. Im Zweiten Weltkrieg arbeiten in dem Werk statt der ursprünglich vorgesehenen 6.000 Menschen nun 10.000. Darunter auch hunderte von französischen und polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die unter elenden Bedingungen ausgebeutet werden.

Nach dem Krieg macht die US-Armee den Komplex zu einem ihrer drei Stützpunkte in West-Berlin. In den „McNair Barracks“ sind bis zu 2.300 Soldaten und Militärangehörige untergebracht. Sie leben in Mannschaftsheimen und Wohnungen. Eine Schule, eine Kirche, eine Bibliothek, Turnhallen, Läden und ein Kino bringen amerikanischen Lebensstil nach Berlin. Auf Speers unvollendetem Stadtring marschieren schließlich amerikanische GIs.Die Firmenzentrale von Telefunken zieht 1960 in ein neugebautes Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz. Die Architektur des „Haus der Elektrizität“ orientiert sich dem Zeitgeist entsprechend an amerikanischen Wolkenkratzern – nur nicht ganz so hoch.

1976 wird die Fläche am ehemaligen Telefunken-Werk nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag benannt und heißt fortan „Platz des 4. Juli“. Derzeit plant das Land Berlin, die Hälfte des Platzes als Klimaausgleichsfläche zu entsiegeln und damit das Stadtklima zu verbessern.

1994, fünf Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, zieht die US-Armee ab. Nach 2000 entstehen in der ehemaligen Kaserne Wohnungen. Einige der Hauptgebäude werden dafür mit Staffelgeschossen aufgestockt. -

Gedenkstätte KZ-Außenlager Seit dem Jahr 2000 erinnert die KZ-Gedenkstätte an das Schicksal der Gefangenen im KZ-Außenlager Lichterfelde. | © bzi/Foto: Max Braun Adresse

Wismarer Str.

12207 Berlin-LichterfeldeIndustriekultur erleben

Wissenswertes

Gedenkstätte KZ-Außenlager

Die Säule der Gefangenen

Die täglichen Arbeitskommandos aus dem KZ-Außenlager Lichterfelde bewegen sich ab Juni 1942 zu Fuß und per Bahn zu ihren Arbeitseinsätzen in Berlin. Besonders sichtbar sind die Gruppen aus Tschechen, Polen, Ukrainern, Russen sowie Norwegern, Belgiern, Niederländern, Franzosen und Griechen. Sie müssen nach den immer häufigeren Bombenangriffen zum Trümmerräumen ausrücken. Schon der Bau des KZ-Außenlagers Lichterfelde am Teltowkanal findet ganz offen vor den Augen der Bevölkerung statt. Ab Dezember 1941 errichten KZ-Häftlinge mehrere Häftlingsbaracken, Gebäude für die Lagerleitung und Wachmannschaften sowie einen Bauhof mit Materiallager, Garagen und Werkstätten. Dieses neue Außenlager des KZ Sachsenhausen soll Arbeitskräfte bereitstellen für die sogenannte „Bauleitung Groß-Berlin“.

Die 1.000 bis 1.500 inhaftierten Männer aus fast allen besetzten Ländern Europas leisten Zwangsarbeit für Ministerien, Polizei und die Schutzstaffel (SS). Auch „kriegswichtige“ Firmen wie beispielsweise Telefunken beuten die Zwangsarbeiter aus. Essensentzug, Prügelstrafe und willkürliche Tötung durch die SS-Wachmannschaften gehören zum Lageralltag. Die meisten Häftlinge kommen erst im April 1945 bei der Auflösung des KZ-Außenlagers Lichterfelde zu Tode. Nach dem Abtransport ins Stammlager Sachsenhausen werden die Menschen von dort zu Fuß zur Ostsee getrieben. Viele von ihnen sterben während dieses Todesmarsches. Die SS plant, die noch Lebenden auf Schiffen in der Ostsee zu ertränken. Alliierte Truppen können immerhin das verhindern.

Das KZ-Außenlager Lichterfelde gelangt erst Jahrzehnte später wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, als bei Bauarbeiten Zeugnisse aus der Lagerzeit gefunden werden. Seit dem Jahr 2000 erinnert die „Säule der Gefangenen“ des Bildhauers Günter Oeller an das Schicksal der Zwangsarbeiter in Lichterfelde. Die Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e. V. veranstaltet dort an jedem 8. Mai eine Gedenkfeier und ein Treffen für alle, die sich in der lokalen Erinnerungsarbeit engagieren möchten. -

Argus Motoren Gesellschaft mbH Äußerlich hat sich der Verwaltungskomplex der Argus Motoren GmbH kaum verändert, Foto links 2020, rechts um 1938. | © bzi, Nathalie Scholl; Argus Konvolut Adresse

Flottenstraße 28-42

13407 Berlin-ReinickendorfArgus Motoren Gesellschaft mbH

Die Flottenstraße und Kopenhagener Straße sind gesäumt von alten Fabrikbauten. Die Backsteingebäude stehen dort teilweise seit 100 Jahren. Doch ihre Geschichte ist fast vergessen. Sie geht zurück auf die Pionierjahre der motorisierten Luftfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Argus Motoren Gesellschaft mbH ist inzwischen nur noch wenigen bekannt.

Im November 1906 gründet Henri Jeannin die Argus Motoren Gesellschaft mbH, Berlin. Der Fokus der jungen Firma liegt auf der Produktion von Automobil- und Bootsmotoren. Das Unternehmen bezieht die Werksanlage der ehemaligen Maschinenfabrik Ziegler in der Flottenstraße, die aus Halle, Bürogebäude und Kesselhaus besteht. Inspiriert von den Flugpionieren in Berlin, beschließt Jeannin auf den Bau von Flugmotoren umzusteigen.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs geraten Flugzeuge als Kriegsgeräte in den Fokus des Militärs. Das junge Unternehmen zählt deshalb schnell 300 Beschäftigte. 1916 übernimmt Moritz Straus die Geschäftsleitung. Er etabliert die industrielle Serienfertigung im nun vergrößerten Werk mit beinahe 1.000 Arbeiter:innen im Jahr 1918.

Auf die Expansion im Ersten Weltkrieg folgt die durch den Versailler Vertrag erzwungene Neuorientierung: Automobilmotoren und Fahrgestelle statt Flugzeugmotoren und Propeller. Eine großzügige Förderung der nationalsozialistischen Regierung führt 1933 zurück zur Luftfahrt und ermöglicht ein rasantes Wachstum der Firma. Doch das neue Regime stellte auch ideologische Ansprüche an den Betrieb. 1938 wird der jüdische Geschäftsführer Straus abgesetzt und ins Exil gezwungen.

Das Unternehmen konzentriert sich nun vollends auf die kriegsvorbereitende Rüstung. Zu den Produkten der Argus Motoren GmbH zählen zu dieser Zeit Motoren, Halterungen für Maschinengewehre und der Antrieb der sogenannten „Vergeltungswaffe V1“. Auf dem Areal der Firma entstehen bis 1944 nicht nur riesige Montagehallen und modernste Prüfstände sondern auch Barackenlager für tausende Zwangsarbeiter:innen.

Nach Kriegszerstörungen und der restlosen Demontage der Maschinenanlagen durch die Besatzer bleiben lediglich einige Hallen stehen. Sie werden an Moritz Straus restituiert, der 1948 bei Karlsruhe eine neue Firma gründet. Das Westberliner Werk in Reinickendorf spielt von nun an eine untergeordnete Rolle. Gewerbe mietet sich in den Hallen ein, die Erben von Straus verkaufen schließlich 2018 an die Immobiliengesellschaft GSG Berlin.

Das Berliner Zentrum Industriekultur (bzi) erforscht Industriegeschichten in der Stadt. Entsprechend beschäftigte sich 2020 eine Bachelorarbeit mit der Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Argus Motoren Gesellschaft mbH in Reinickendorf.

-

Flugplatz Staaken Der Zeppelin-Tower am Flugplatz Staaken stammt aus den 1920er-Jahren. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Am Zeppelinpark

13591 Berlin-StaakenFlugplatz Staaken

Ab 1915 bietet der Flugplatz Staaken Platz für Großes: Zeppeline, Riesenflugzeuge und Monumentalfilme. Den Auftakt macht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die in der Nähe des damaligen Dorfes Staaken bei Spandau eine Werft errichtet.

Während des Ersten Weltkriegs wandeln sich die Zeppeline vom Passagierschiff zur Kriegsmaschine. Wirklich geeignet sind die empfindlichen Luftschiffe für den Kriegseinsatz jedoch nicht. In Staaken beginnt daher parallel die Entwicklung von „Riesenflugzeugen“ vom Typ Staaken R VI, welche die Zeppeline in ihrer Rolle als strategische Bomber ablösen sollen. Die Auflagen des Versailler Vertrags verbieten nach Kriegsende den Bau von Flugzeugen. Damit endet die Luftschiff-Produktion am Standort Staaken 1918.

Die gigantischen Hallen stehen jedoch nicht lange leer. Luftschiffhallen werden zu Großfilmstudios und ehemalige Zeppelin-Beschäftigte finden neue Jobs im Kulissenbau. 1923 gründet sich die Filmwerke Staaken AG, die Stummfilmklassiker wie „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 produziert.

Schnell kehrt auch die zivile Luftfahrt nach Staaken zurück. Ab 1923 schmälert jedoch der neue zentrale Flughafen Tempelhof die Bedeutung des eher abgelegenen Flugplatzes Staaken. Stattdessen findet der Ort mit der Gründung der Deutsche Verkehrsfliegerschule (DVS) eine neue Rolle als Ausbildungsstätte.

Getarnt als Schule für Kunstfliegerinnen und zivile Piloten ist die DVS Teil der verdeckten Aufrüstung der Luftfahrt in der Weimarer Republik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nutzt die neu gegründete Luftwaffe den Flugplatz Staaken ab 1935 auch offiziell. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter viele Kinder und Jugendliche, in der Lufthansa Werft in Staaken. Neben einem Barackenlager für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet das Regime 1941 eine Bogendachhalle für die Produktion von Junkers-Flugmotoren.

Im April 1945 besetzen sowjetische Truppen den Flugplatz Staaken und nutzen ihn noch bis 1953. Danach siedeln sich Betriebe aus den Bereichen Baustoffe, Metall- und Kunststoffverarbeitung an. Eine ehemalige Kaserne auf dem Gelände ist bis zur Wiedervereinigung ein Krankenhaus. Nach langem Leerstand wird dieser Komplex 2018 für neuen Wohnraum saniert. Der Zustand weiterer denkmalgeschützter Gebäude des Flugplatzes reicht vom „lost place“ wie dem ehemaligen Gaswerk bis hin zu gut erhaltenen und weiterhin genutzten Bauten.

Der Flugplatz Staaken ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 1. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

Download Publikation -

Flugplatz Johannisthal Die großen Hallen am ehemaligen Flugplatz Johannisthal stehen seit drei Jahrzehnten leer. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Segelfliegerdamm 1–45, Groß-Berliner Damm, Hermann-

Dorner-Allee, 12487 Berlin-Johannisthal und -AdlershofFlugplatz Johannisthal

Mit einem spektakulären Flugwettbewerb eröffnet am 26. September 1909 der Flugplatz Johannisthal-Adlershof. Die ersten Pioniere der deutschen und internationalen Luftfahrt erproben auf diesem Motorflugplatz ihre aufsehenerregenden neuen Erfindungen. Dank skurriler Flugzeugkonstruktionen, waghalsiger Kunststücke und oftmals spektakulärer Unfälle entwickelt sich der Flugplatz damals zu einem Besuchermagneten. Eigentlich ist der Flugplatz Johannisthal nur ein Ausweichquartier, weil die Deutsche Flugplatzgesellschaft keine Zulassung für den Motorflug auf dem Tempelhofer Feld erhalten hat. Dort hatte sich zuvor bereits die Luftschifffahrt mit Zeppelinen angesiedelt.

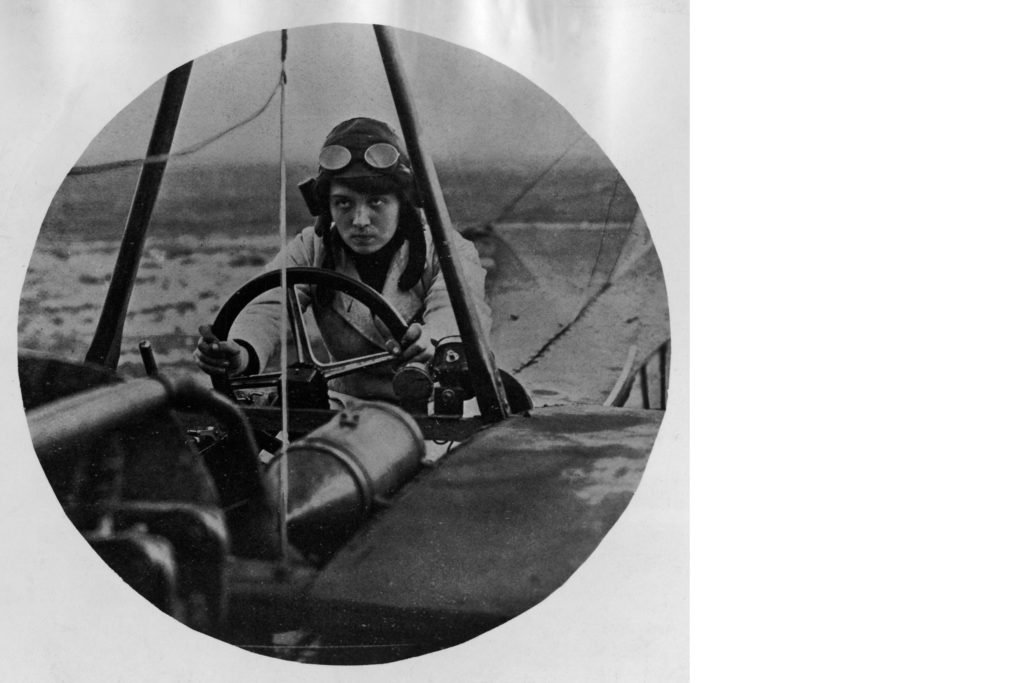

Mehrere Flugzeughersteller siedeln sich an dem neuen Flugplatz Johannisthal an. Dazu gehören beispielsweise die Albatros-Werke und die Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH. Experimente und Prüfung von Motoren führt die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) durch. Entwicklung, Bau und Erprobung von Flugzeugen können so gebündelt an einem Ort stattfinden. Die erste deutsche Frau, die eine Ausbildung zur Motorfliegerin absolviert, ist Melli Beese. Wider alle Vorurteile und Benachteiligungen legt sie 1911 bei den Rumpler-Werken erfolgreich die Prüfung für die Flugzeugführerlizenz ab.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Flugplatz nur noch für militärische Zwecke genutzt. Rund ein Viertel der im Deutschen Reich genutzten Flugzeuge wird dort hergestellt. Nach Kriegsende beginnt die zivile Luftpost mit Flügen zwischen Weimar und Johannisthal. Kurze Zeit später finden erste Passagierflüge statt. Als 1923 der Zentralflughafen Tempelhof eröffnet, verliert der Flugplatz Johannisthal allerdings an Bedeutung.

weiterlesen

In den Produktionshallen entstehen in den 1920er-Jahren unter anderem Autos, da der Versailler Friedensvertrag den Flugzeugbau in Deutschland stark einschränkt. In andere Bereiche der Hallen ziehen sogar Tageslicht-Filmstudios ein. Die Johannisthaler Filmanstalt GmbH entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Filmstudios Deutschlands.

Während des Nationalsozialismus beginnen geheime Aufrüstungsprojekte auf dem Areal. Diese finden teilweise in Zusammenarbeit mit der benachbarten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. (DVL) in Adlershof statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzieren unter anderem der VEB Motorenwerk Johannisthal und der VEB Kühlautomat Berlin-Johannisthal auf dem Gelände des Flugplatzes.

1952 endet der reguläre Flugverkehr in Johannisthal. Die endgültige Schließung erfolgt allerdings erst 1995 nach einem tödlichen Unfall bei einer Flugshow mit historischen Flugzeugen.

Das ehemalige Rollfeld wird fortan der Natur überlassen und in den Landschaftspark Adlershof integriert. Die erhaltenen Gebäude und eindrucksvollen Hallen der früheren Flugzeugfabrik der Luftverkehrsgesellschaft verfallen.

Nach einem 2021 vorgelegten Bebauungsplan sollen – bezogen auf die Bruttogrundfläche – 85 % der denkmalgeschützten Gebäude zugunsten von neuen Wohnkomplexen weichen. Obwohl die Denkmalbehörden die „Bauten als bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger“ einschätzen, halten sie eine denkmalgerechte Sanierung der jahrzehntelang vernachlässigten Hallen für nicht mehr zumutbar.

Der Flugplatz Johannisthal ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 2. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation -

Königliche Pulverfabrik Der denkmalgeschützte Wassertrum aus den 1890er-Jahren verfällt seit Jahrzehnten. | © Foto: Max Braun, 2020 Königliche Pulverfabrik

Die Königliche Pulverfabrik, erbaut in den 1830er-Jahren, liegt direkt an der Havel in Spandau. Der Standort am Fluss bietet zwei Vorteile. Einerseits erzeugt die Wasserkraft den nötigen Antrieb für die Produktion. Andererseits gelangt das in Fässern gelagerte Schießpulver über die Havel gefahrenarm zu den Artilleriedepots der preußischen Monarchie.

Nicht nur der Transport der explosiven Ware spielt beim Bau der Fabrik eine Rolle. Wegen der hohen Explosionsgefahr sind die weitläufigen Fabrikanlagen von Erdwällen und Bäumen umgeben, in östlicher Richtung schützt außerdem ein Wassergraben die umliegenden Bauten.

Der Pulververbrauch der preußischen Armee steigt kontinuierlich, dafür sorgen die Deutschen Einigungskriege und die Weiterentwicklung der Wehrtechnik. Deswegen wird die Fabrik ab den 1870er-Jahren ausgebaut und erweitert. Die „Neue Pulverfabrik“ ergänzt die „Alte Pulverfabrik“ und produziert ab 1890 ein rauchschwaches Pulver. Die „Schießbaumwolle“ verdrängt nach und nach das traditionelle Schwarzpulver.

Ihren Höhepunkt erreicht die Produktion während des Ersten Weltkriegs. Sind 1914 noch 1.450 Personen beschäftigt, die jeden Monat 520 Tonnen Pulver herstellen. So steigen die Zahlen nur ein Jahr später auf 5.600 Arbeitskräfte, die monatliche 1.900 Tonnen produzieren. Ein Lageplan aus der dieser Zeit umfasst 500 Betriebsgebäude auf dem Fabrikgelände. Allerdings sind nur wenige dieser Bauten heute noch erhalten. Denn die Pulverproduktion in Spandau endet 1919 nach dem Ersten Weltkrieg.

Das älteste erhaltene Gebäude der Alten Pulverfabrik ist eine Werkhalle aus dem Jahr 1887. Inzwischen befindet sich in dem Backsteinbau eine Oldtimer-Werkstatt. Diese bildet das Zentrum des heutigen Gewerbeparks und Freizeitareals „Havelwerke“. In der Daumstraße befinden sich weitere Spuren der einstigen Pulverfabrik. Unter anderem ein zweigeschossiges Fachwerkhaus aus den 1890er-Jahren, das den Beschäftigten damals als Speisesaal dient. In unmittelbarer Nähe der Insel Eiswerder sind ebenfalls Gebäude der Neuen Pulverfabrik erhalten. Ein besonders markantes Relikt ist der Wasserturm aus den 1890er-Jahren, der damals die umliegenden Kesselhäuser der Neuen Pulverfabrik mit Wasser versorgt.

Rund um die denkmalgeschützten Bauten entstehen in den nächsten Jahren neue Wohnungen. Zur „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ gehört bereits das Wohnquartier zwischen Kleiner Eiswerderstraße, Daumstraße und Telegrafenweg, errichtet in den 2000er-Jahren.

Mehr zur Königlichen Pulverfabrik erfahren Sie in Band 1 der Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“.

Download Publikation -

Kasernen General-Pape-Straße In den ehemaligen Kasernen befindet sich der Gedenkort zum SA-Gefängnis Papestraße. | © Axel von Blomberg, 2021 Adresse

Werner-Voß-Damm 54 a

12101 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Kasernen General-Pape-Straße

Militär, Eisenbahn und Gefängnis

In der General-Pape-Straße in Berlin-Schöneberg befinden sich ehemalige Kasernen. Der Bau des Kasernenkomplexes der preußischen Eisenbahnregimenter beginnt bereits 1892, in Nähe des damaligen Militärbahnhofs Schöneberg.

Ab 1835 beschleunigt die Eisenbahn nicht nur Reisen, Handel und Nachrichten, sondern auch das Militär erkennt schnell die Bedeutung des neuen Verkehrsmittels. Entlang von Eisenbahnstrecken siedeln sich Truppen an, wie zum Beispiel die preußischen Eisenbahnregimenter in Schöneberg. Zu den Aufgaben des Regiments zählt der Bau von Feldbahnen in Kriegsgebieten, um Soldaten sowie Material zügig an die Front zu befördern. 1875 öffnet eine Militäreisenbahn, die unter anderem der Ausbildung der Eisenbahntruppen dient. Die Bahntrasse beginnt am Militärbahnhof Schöneberg und führt zum Schießplatz bei Kummersdorf und zum Flugplatz Sperenberg. Auf dem Kasernengelände an der General-Pape-Straße entstehen bis 1907 Kasernen, Mannschafts- und Wirtschaftsgebäude, ein Exerzierplatz und ein Wohnhaus für Offiziere.

Nach dem Ersten Weltkrieg führt der Versailler Vertrag schließlich zur Auflösung der Eisenbahnregimenter. Die Militäreisenbahn und die Kasernen werden fortan zivil genutzt. 1933 dient das Wirtschaftsgebäude für kurze Zeit als Gefängnis der nationalsozialistischen SA-Feldpolizei. Zwischen März und Dezember 1933 verhört und foltert die SA mindestens 500 Personen in diesem frühen Konzentrationslager.

Seit 2011 ist das Gebäude als Gedenkort SA-Gefängnis öffentlich zugänglich. Im Keller sind die Haftzellen in ihrem Zustand von 1933 erhalten. An ihren Wänden sind noch Kritzeleien, Zeichnungen und Datumsangaben zu erkennen. Die übrigen Gebäude der Kaserne beherbergen inzwischen Werkstätten, Gewerbe und Teile des Robert Koch-Institut.

-

Schwerbelastungskörper Zwischen April und Oktober kann die Plattform des Schwerbelastungskörpers bestiegen werden. | Paul Horsefield CC BY-SA via flickr, 2015 Adresse

General-Pape-Straße / Loewenhardtdamm

12101 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Schwerbelastungskörper

Größenwahn in Beton gegossen

Mitte der 1930er-Jahre plant das NS-Regime den radikalen Umbau Berlins. Die „Welthauptstadt Germania“ soll den NS-Staat monumental repräsentieren. Als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ist Architekt Albert Speer mit dem Projekt beauftragt. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden, beauftragten externen Architekten, den Bauämtern Berlins und sogar Unternehmen wie der Reichsbahn entwirft Speer gigantische Bauwerke. Für diese geplanten Bauten müssen auf einer neuen Nord-Süd-Achse zahlreiche bestehende Gebäude weichen. Bis zur Einstellung des Vorhabens 1943 lässt der Generalbauinspektor tausende Wohnungen abreißen. Trotz der umfangreichen Pläne und Modelle bleibt eine essenzielle Frage ungeklärt: Kann der Berliner Boden das Gewicht der riesigen Bauwerke überhaupt tragen? Um dies zu testen, lässt Speer 1942 einen Schwerbelastungskörper aufstellen.

13.000 Tonnen Beton türmen sich 14 Meter über dem Boden. In die Tiefe ragt er sogar 18 Meter. Damit soll er das Gewicht des hier geplanten Triumphbogens simulieren. Bis 1944 werden Messungen am Schwerbelastungskörper vorgenommen. Doch bis Berechnungen zur Belastung des weichen Sandbodens möglich sind, ist der Krieg und damit die NS-Herrschaft schon längst vorbei. 1948 steht fest: Der Berliner Boden hält dem Gewicht nicht stand. Germania wäre ohne Verdichtung bis zu 19 Zentimeter tief im Berliner Boden versunken.

Die umliegenden Wohngebäude verhindern eine Sprengung des Kolosses. Bis Mitte der 1980er-Jahre dient er weiterhin zur Analyse des Bodens. Die Deutsche Gesellschaft für Bodenmechanik führt hier Messungen durch. 1995 erhält der Klotz den Status eines Denkmals. Er ist das letzte Zeugnis der NS-Stadtplanung zur Nord-Süd-Achse.

Als Informationsort erzählt das Bauwerk seit 2009 seine Geschichte. Zwischen April und Oktober ist der Koloss öffentlich zugänglich. Eintritt und Aufstieg zur Plattform sind ebenso wie Führungen kostenlos. Der Schwerbelastungskörper ist Teil des Geschichtsparcours Papestraße.

-

Königliche Feuerwerkslaboratorien Die ehemalige Königliche Pulverfabrik und das Feuerwerkslaboratorium liegen auf der Insel Eiswerder in Spandau. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Eiswerderstraße 14–19

13585 Berlin-HakenfeldeIndustriekultur erleben

Königliche Feuerwerkslaboratorien

Feuerwerk und Filmzauber

Feuerwerkskörper für vergnügliche Anlässe spielen hier nur eine Nebenrolle. In den Königlichen Feuerwerkslaboratorien erforscht, erprobt und produziert das Militär ab 1870 Brand-, Granat- und Signalraketen.

Alles beginnt 1817 mit einem geheimen Brandraketen-Laboratorium auf der Zitadelle Spandau. Schnell sind die Kapazitäten vor Ort erschöpft und das Laboratorium zieht etwas nördlich auf die Insel Eiswerder. Der abgelegene, von Wasser umgebene Standort ist ideal, um explosive Rüstungsgüter unter großer Geheimhaltung herzustellen. Ab Anfang der 1870er-Jahre expandiert das Feuerwerkslaboratorium sprunghaft. Insgesamt steigt die Zahl der Bauten von 21 auf 103 Objekte in rund dreißig Jahren. Während des Ersten Weltkriegs erreicht die Rüstungsproduktion bis dahin ungekannte Ausmaße.

Die Beschäftigten sowie alle Materialien und Rohstoffe gelangen anfangs wegen der strengen Geheimhaltung nur per Fähre auf die Insel. Die industrielle Massenfertigung erfordert allerdings eine verbesserte Materialversorgung. 1898 entsteht die Kleine Eiswerderbrücke im Osten der Insel. Dank der Brücke besteht nun ein direkter Anschluss an das preußische Eisenbahnnetz. Die knapp 2.000 Beschäftigten, die um 1900 auf Eiswerder tätig sind, gelangen jedoch nach wie vor mit dem Dampfer zur Arbeit. Dies ändert sich erst 1903 mit der (Großen) Eiswerderbrücke. Die 1945 von deutschen Truppen gesprengte und 1958 wiederaufgebaute stählerne Bogenbrücke steht heute unter Denkmalschutz.

Ab 1949 nutzt der Produzent Artur Brauner einen Teil der leerstehenden Fabrikhallen der Pulverfabrik auf Eiswerder als Filmstudios für seine Produktionsfirma Central Cinema Company GmbH (CCC). In den 1960er-Jahren entstehen hier u. a. die legendären Edgar-Wallace-Filme. Im Zusammenhang mit den Plänen des Berliner Senats für eine „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ rückt Eiswerder in den 1990er-Jahren erneut ins Rampenlicht.

Inzwischen ist Eiswerder mit seinen denkmalgeschützten Bauten ein attraktiver Standort für Kunst, Medien und Design. Wo einst Raketen in den Feuerwerkslaboratorien produziert wurden, sind in den letzten Jahren exklusive Eigentumswohnungen entstanden.

Download Publikation -

Deutsche Waffen- u. Munitionsfabrik Die charakteristische Hauptfront der DWM-Fabriken enstand 1912. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Eichborndamm 105-177,

Miraustraße 10-42

13403 Berlin-ReinickendorfDeutsche Waffen- u. Munitionsfabrik

Der ausgedehnte Industriestandort in Borsigwalde ist in seiner Entwicklung und Nutzung eng mit der deutschen Militär- und Politikgeschichte verbunden. In beiden Weltkriegen versorgten die hier angesiedelte Munitionsfabrik deutsche Soldaten mit Waffen und Munition. Für die Kriegsproduktion im zweiten Weltkrieg enstehen um das Gelände herum mehrere Zwangsarbeiterlager.

Jeweils nach Kriegsende müssen die Betriebe ihre Produktion auf zivile Güter umzustellen.

Heute wird ein Teil der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude der Munitionsfabrik von Archiven wie dem Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv genutzt, die der Geschichte und der Erinnerung verpflichtet sind. Im Zentrum des Areals ist die aktive industrielle Produktion mit einem Hersteller von Messingstangen, Profilen und Drähten weiter vertreten.

Download Publikation -

Knorr-Bremse AG Verwaltung Das alte Fabrik- und Verwaltungsgebäude von 1906 wurde in den Neubau integriert. | © Knorr-Bremse AG, um 1913 Adresse

Neue Bahnhofstraße 9-17

10245 Berlin-FriedrichshainKnorr-Bremse AG Verwaltung

Das zwischen 1913 und 1916 erbaute repräsentative Verwaltungsgebäude der Knorr-Bremse AG in der Neuen Bahnhofstraße ist ein Projekt des Architekten Alfred Grenander. Das ältere Verwaltungs- und Produktionsgebäude von 1906 wurde schrittweise auf die Nachbargrundstücke erweitert. Das Unternehmen produzierte seit 1899 hauptsächlich Bremssysteme für Schienenfahrzeuge. In den 1920er Jahren stieg Knorr zum größten Bremsenproduzent Europas auf. 1922 baute Grenander das angrenzende Knorr-Bremse Hauptwerk. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zählte das Unternehmen zu den drei größten Metallbetrieben Berlins. Währenddessen waren über 1000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Rüstungsproduktion der Firma tätig.

Nach der Übernahme durch die Knorr-Bremse AG München wurde das Werk 1992 schließlich stillgelegt. Zeitweise zog Zalando in die Gebäude und ließ für seine Eigenmarken Kleidung designen. Inzwischen ist „das größte Modeatelier Berlins“ jedoch wieder ausgezogen.

Download Publikation -

Stadtgeschichtliches Museum Spandau Das Stadtgeschichtliche Museum Spandau befindet sich in der Zitadelle Spandau. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

Am Juliusturm 64

13599 Berlin-Spandau

Kontakt

Tel.: 030/35 49 44 0

info@zitadelle-berlin.de

www.zitadelle-berlin.de/museen/stadtgeschichtliches/Öffnungszeiten

Fr. - Mi. 10:00 bis 17:00 Uhr

Do. 13:00 bis 20:00 UhrIndustriekultur erleben

Stadtgeschichtliches Museum Spandau

Industriegeschichte auf der Zitadelle

Geschützgießerei, Gewehr-, Patronen- und Munitionsfabriken sowie Pulverfabriken und Feuerwerkslaboratorien: All das zeugt bis heute davon, wie sich die Festungsstadt Spandau als Zentrum der preußischen Rüstungsindustrie Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelt. Dabei hat die Zitadelle Spandau eine wichtige militärische und auch repräsentative Funktion.

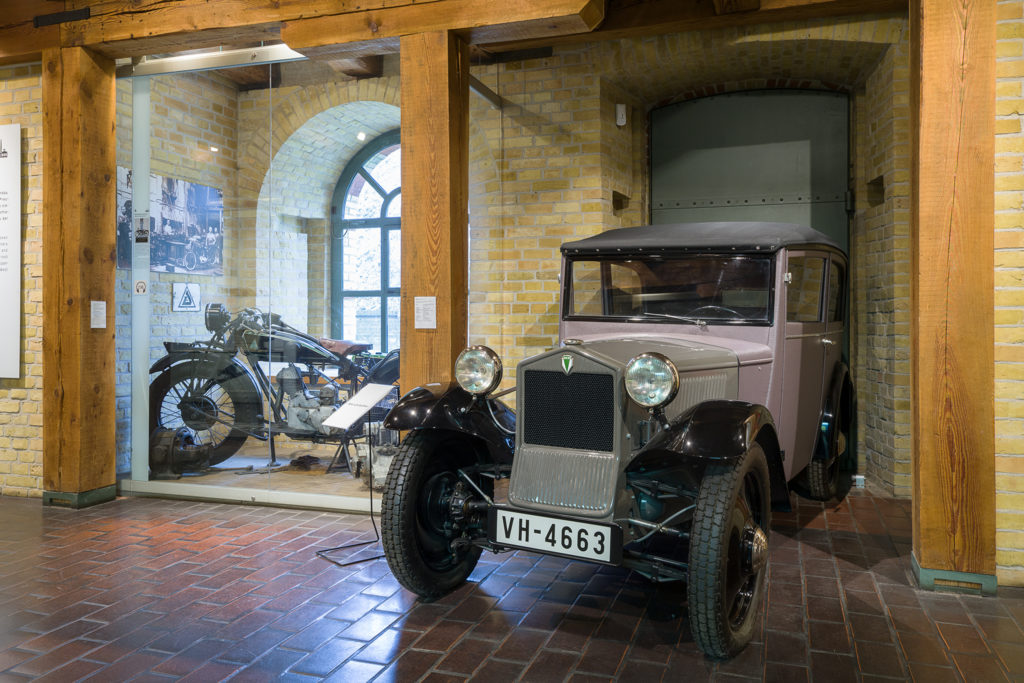

Im Zeughaus der Zitadelle befinden sich heute Museen zur Kultur-, Stadt-, Industrie- und Militärgeschichte Spandaus. Das Stadtgeschichtliche Museum zeigt zum Beispiel neben Objekten zur Rüstungsindustrie weitere vielfältige Spuren der Industriegeschichte Spandaus. Dazu gehören u. a. historische Siemens-Haushaltsgeräte und Filmrequisiten aus den in Spandau ansässigen CCC-Studios.

Von der Zitadelle Spandau aus lässt sich wunderbar die Industriekultur des Bezirks erkunden.

Download Publikation -

Schrotkugelturm Der Schrotkugelturm gilt als das Wahrzeichen der Victoriastadt. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Nöldnerstraße 15-16

10317 Berlin-LichtenbergSchrotkugelturm

Der Schrotkugelturm ist ein Wahrzeichen für den Kiez Victoriastadt und ein Symbol für technisch ausgeklügelte Herstellungsprozesse. Im Turm erhitzten Arbeiter der Maschinenfabrik Juhl & Söhne solange das Blei, bis die Tropfen anschließend knapp 40 Meter hinunterfielen. In den langen Fallrohren formten sich die Bleitropfen zu runden, nahtlosen Kugeln. Diese mussten Arbeiter danach nur noch aus dem Wasserbecken mit Korrosionsschutz am Fuße des Turms fischen. Fertig war der Produktionsprozess. Die Bleikugeln gingen anschließend in den Verkauf.

Der 1908 errichtete Schrotkugelturm ist der letzte dieser Art in Berlin und Brandenburg. Seine Fassadengestaltung erinnert an die Architektur der italienischen Renaissance. Interessierte können die knapp 200 Stufen zur Plattform des 1939 stillgelegten Turms im Rahmen von Führungen am Tag des offenen Denkmals oder Veranstaltungen emporsteigen.

-

Gasometer Fichtestraße (Fichtebunker) iErbaut

1883 - 1884, 1942Bauherr

Städtische Gasbehälter-AnstaltArchitekt

Johann Wilhelm SchwedlerFrüher

Gasspeicher, BunkerDie Fassade des ehemaligen Gasometers Fichtestraße hat sich im letzten Jahrhundert kaum verändert. | © bzi, Foto: Florian Rizek Adresse

Fichtestraße 6

10967 Berlin-Kreuzberg

Kontakt

Tel.: 030/49 91 05-17

info@berliner-unterwelten.de

www.berliner-unterwelten.deAnfahrt

U-Bahn: U7 (Haltestelle Südstern)

Bus: M41 (Haltestelle Körtestraße)Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich.

Eintritt

17 €, ermäßigt 13 €.

Termine und Tickets im Online-Shop erhältlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

tickets.berliner-unterwelten.de

Führungen

Die öffentlichen Führungen sind nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.

Festes Schuhwerk ist notwendig, warme Kleidung wird empfohlen.

www.berliner-unterwelten.de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/geschichtsspeicher-fichtebunker

Barrierefreiheit

nicht barrierefrei zugänglich

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Warmes Licht und kühles Bier

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenGasometer Fichtestraße (Fichtebunker)

Der letzte seiner Art

Der Gasometer Fichtestraße ist der älteste Gasbehälter, der in Berlin erhalten ist. Eine Erkundung durch das Innere des runden Backsteinbaus führt Neugierige in die Zeit der Industrialisierung Berlins und auf eine Reise durch 200 Jahre Stadtgeschichte.

1826 erhellen die ersten Gaslaternen das nächtliche Berlin. In den folgenden 20 Jahren baut ein Londoner Unternehmen die Straßenbeleuchtung stetig aus. Mitte des 19. Jahrhunderts übernimmt die Stadt die öffentliche Beleuchtung. Gas findet zunehmend auch in Privathaushalten Verwendung, deshalb steigt die Zahl der Gasanschlüsse auch mit der wachsenden Bevölkerung. Die städtischen Gaswerke Berlins entwickeln sich zum größten Gasversorger Europas. Die Gasanstalten produzieren kontinuierlich Gas, die Abnahme durch die Verbraucher aber schwankt. Deshalb müssen ausreichend Speicherbehälter zur Verfügung stehen. Auf freiem Feld entstehen in der Nähe der Hasenheide dazu ab 1874 vier nahezu baugleiche Gasbehälter aus Backstein. Der erhaltene Gasometer in der Fichtestraße entsteht 1883/84. Gleichzeitig beginnt die Elektrifizierung Berlins, deshalb verliert der Gasspeicher schon in den 1930er-Jahren seine Funktion.

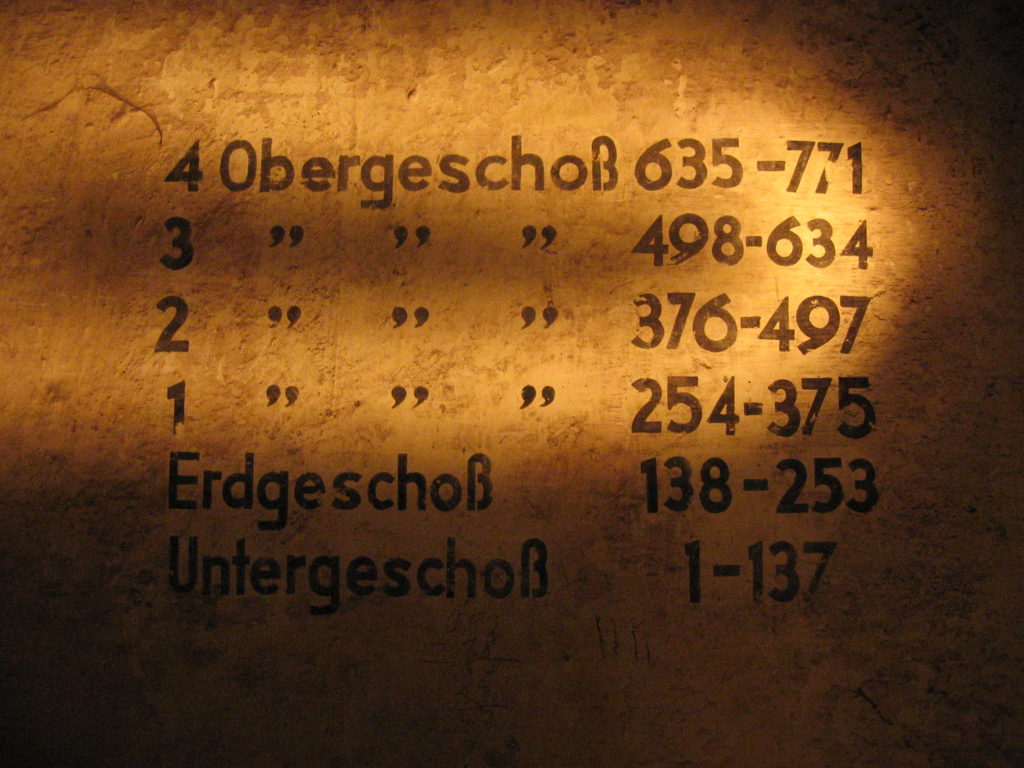

Während des Zweiten Weltkriegs wird der Gasometer in der Fichtestraße zu einem Großbunker ausgebaut. Hier sollen Mütter, die in kriegswichtiger Produktion beschäftigt sind, mit ihren Kindern Zuflucht finden. Ausgeruht sollen die Frauen zur Arbeit erscheinen. Für 6.500 Menschen ist der Bunker geplant – bis zu 30.000 drängen sich Ende des Krieges zusammen. Nach dem Krieg bietet der Bunker bis in die 1950er-Jahre durchziehenden Flüchtlingen einen Schlafplatz. Ein intaktes Dach ist viel Wert im kriegszerstörten Berlin – und so dient der fensterlose Bunker noch bis Anfang der 1960er-Jahre als Altenheim und Obdachlosenasyl. Danach nutzt der West-Berliner Senat den Bunker als Lager für einen Notvorrat an Konserven und Hygieneartikeln.

Das Dach des Bunkers ist heute mit Lofts bebaut. Durch den weitgehend im Originalzustand erhaltenen Bunker führt seit 2008 der Verein der Berliner Unterwelten. Einst Leuchtgasspeicher und Zufluchtsort, konserviert dieser „Geschichtsspeicher“ heute die Geschichte der Stadt.

Download Publikation -

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit iErbaut

1943 - 1945Bauherr

GeneralbauinspektionArchitekt

Hans FreeseFrüher

Sammelunterkunft für Zwangsarbeiter:innenDie „Baracke 13“ und ihr Luftschutzkeller sind vollständig erhalten und zugänglich. | © Dok.zentrum NS-Zwangsarbeit, Foto: Matthias Steffen Adresse

Britzer Str. 5

12439 Berlin-NiederschöneweideKontakt

Tel.: 030/63 90 28 80

ns-zwangsarbeit@topographie.de

www.ns-zwangsarbeit.deAnfahrt

S-Bahn: S8, S9, S45, S46, S47, S85 (Haltestelle Schöneweide) |

Bus: 165 (Haltestelle Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit)

Öffnungszeiten

Di. bis So. 10:00–18:00 Uhr

Eintritt

Eintritt und Führungen kostenfrei

Führungen

Samstags und sonntags um 15:00 Uhr auf deutsch, sonntags um 11:00 Uhr auf englisch sowie nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Ja

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Wasser und Strom

Mitmachangebot: Schulen und GruppenDokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Ein Barackenlager im Wohngebiet

Rund 13 Millionen Menschen, fast aus ganz Europa, werden während des Zweiten Weltkriegs durch das nationalsozialistische Regime in das Deutsche Reich verschleppt und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Insgesamt arbeiten sogar 26 Millionen Männer, Frauen und Kinder unfreiwillig für den NS-Staat.

Die deutsche Kriegswirtschaft ist ohne die Zwangsarbeit nicht aufrechtzuerhalten. Vor allem Industrie und Landwirtschaft profitieren von den günstigen Arbeitskräften. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter müssen in großen bekannten Firmen arbeiten, darunter bei der AEG, aber auch in kleinen Handwerksbetrieben und kommunalen Einrichtungen wie der Müllabfuhr. Kirchen und Privathaushalte beuten ebenfalls die Männer und Frauen aus. Im Krieg entsteht 1943 in Berlin-Schöneweide, mitten im Wohngebiet, ein Barackenlager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Dort sind mehr als 400 ehemalige italienische Militärinternierte untergebracht sowie verschleppte Zivilisten aus mehreren Ländern. Sie arbeiten meistens auf Baustellen und in umliegenden Fabriken für die Rüstungsindustrie. In den letzten Kriegsmonaten werden etwa 200 polnische Frauen von einem Außenlager des KZ Sachsenhausen nach Schöneweide verlegt, um unweit des Barackenlagers für den Batteriehersteller Pertrix zu arbeiten.

Allein im Berliner Stadtgebiet sind während des Zweiten Weltkriegs rund eine halbe Million Menschen in etwa 3000 Lagern untergebracht. Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit informiert seit 2006 über die Geschichte und Dimension der Zwangsarbeit. Es macht das Schicksal der betroffenen Männer, Frauen und Kinder sichtbar. Die ehemaligen Unterkunftsbaracken auf dem Gelände in Niederschöneweide sind fast vollständig erhalten und heute als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte zugänglich. Besucherinnen und Besucher finden hier neben verschiedenen Ausstellungen auch ein Archiv, eine Bibliothek, eine internationale Jugendbegegnungsstätte sowie zahlreiche Angebote der historisch-politischen Bildungsarbeit.

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH). Die Meilensteine der Industriekultur Berlin thematisieren die Rüstungsindustrie in Berlin.

In unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2 finden Sie weitere Informationen zu diesem historischen Ort.

Download Publikation -

Bohrwerkstatt der Geschützgießerei Die Bohrwerkstatt der Geschützgießerei (links) und die dazugehörige Werkhalle (rechts) liegen direkt am Wasser. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Obermeierweg 18

13597 Berlin-SpandauIndustriekultur erleben

Bohrwerkstatt der Geschützgießerei

Zeuge der preußischen Militärindustrie

Am Zusammenfluss von Spree und Havel, gegenüber der historischen Spandauer Altstadt, befindet sich das Gelände der ehemaligen Königlichen Geschützgießerei. Die Bohrwerkstatt mit seiner gelben Backsteinfassade entsteht hier 1874 im Stil der Berliner Rundbogenarchitektur. Sie gilt als einer der bedeutendsten erhaltenen Bauten der Militärindustrie in Spandau.

Während des Ersten Weltkriegs expandieren die Rüstungsbetriebe. Aus jener Zeit stammt die zweite, ebenfalls noch erhaltene Werkhalle (1914/15). Sie erinnert in ihrer Sachlichkeit an die Fabrikgebäude von Peter Behrens. Das ist ein deutlicher Bruch zur Rundbogenarchitektur der Bohrwerkstatt von 1874, die im Stil der Schinkelschule erbaut ist.

Im Zuge der Demilitarisierung des Deutschen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg werden Bettgestelle, Landmaschinen und für kurze Zeit Autos gefertigt. In der Weimarer Republik finden wieder geheime Vorbereitungen für militärische Produktionen statt. Die Nationalsozialisten bauen die Rüstungsproduktion weiter aus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird die industrielle Nutzung am Standort aufgegeben. Anschließend dient das Areal bis 1990 als Getreidelager für die West-Berliner Senatsreserven. Diese Reserven sollen Berlin während des Kalten Krieges für den Fall einer erneuten Blockade durch die Sowjetunion wappnen.

Seit 1990 stehen die inzwischen denkmalgeschützten Gebäude leer und verwahrlosen zusehends. Überlegungen, die Bauten für Kultur, Handel, Büros oder gar als Mehrzweckhalle zu nutzen, scheitern.

2018 erwirbt ein Kölner Immobilienunternehmer das Areal der ehemaligen Geschützgießerei. Seitdem wird das Gelände in enger Kooperation mit dem Stadtentwicklungsamt und der Unteren Denkmalschutzbehörde behutsam entwickelt. Die stark beschädigten Fabrikhallen sollen saniert werden. Künftig dienen sie sowohl als Büros als auch für gastronomische Angebote. Darüber hinaus ist geplant, den Uferbereich neu zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Bohrwerkstatt der Geschützgießerei ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

Flughafen Tempelhof iErbaut

1936 - 1939Bauherr

ReichsluftfahrtministeriumArchitekt

Ernst SagebielFrüher

Flugfeld, FlughafenHeute

Keativwirtschaft, Kultur- und Veranstaltungsort2008 schließt der Flughafen Tempelhof. Und entwickelt sich seitdem zu einem Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

CHECK-IN Besucherzentrum

Platz der Luftbrücke 5, C2

12101 Berlin-TempelhofAnfahrt

U-Bahn: U6 (Haltestellen Paradestraße oder Platz der Luftbrücke)

Bus: 104, 248 (Haltestelle Platz der Luftbrücke)Öffnungszeiten

Gebäude: nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Tempelhofer Feld: bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet

Besucherzentrum: Mi.–Mo. 10:00–17:00 | Di. geschlossenEintritt

Gebäudeführung 17,50 €, Ermäßigungen

Tempelhofer Feld freiFührungen

Öffentliche Führungen täglich außer dienstags

Gruppen auf Anfrage

Führungen auf Deutsch und Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage

www.thf-berlin.de/ihr-besuch/fuehrungenBarrierefreiheit

derzeit keine barrierefreien Touren möglich

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Eisenbahn und Landebahn

Fahrradroute: Flieger und Feldlerchen

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenFlughafen Tempelhof

Monument und Zukunftsort

Wo einst Flugzeuge in den Himmel über Berlin abhoben, treffen sich heute Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Sie lassen auf dem Tempelhofer Feld die Seele baumeln, Drachen steigen oder kommen, um Veranstaltungen unter freiem Himmel zu besuchen. Das einstige Flugfeld ist die größte Freifläche der Welt, die mitten in einer Stadt liegt. Der Flughafen Tempelhof ist mit seinem langgestreckten Gebäude bei Führungen zu entdecken, er gilt als das größte Baudenkmal Europas.

Schon bevor der erste Flughafen 1923 eröffnet, führen wagemutige Flugpioniere ihre Zeppeline und Flugmaschinen vor. Unter den Nationalsozialisten beginnt 1936 der Bau des monumentalen neuen Flughafens. Durch den hereinbrechenden Zweiten Weltkrieg bleibt das Gebäude jedoch unvollendet – und ist es bis heute. In den Hangars beginnt 1940 schließlich die Produktion und Reparatur von Kampfflugzeugen für den Krieg. Für die hier eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entstehen am Rande des Flugfelds mehrere Barackenlager. Viele von ihnen werden bei Bombardierungen des Flugfelds getroffen. Zum Kriegsende nimmt die sowjetische Armee den Flughafen ein und übergibt ihn im Juli 1945 an die US-Amerikaner.

Die Luftbrücke 1948/49 macht den Flughafen weltberühmt. Im Minutentakt landen die Maschinen der Alliierten mit Hilfsgütern. Sie versorgen West-Berlin mit Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial während der Berlin-Blockade. In der Zeit der deutschen Teilung ist der Flughafen Tempelhof ein Symbol für Hoffnung und Freiheit. Der Luftweg ist eine Reiseroute von und nach West-Berlin ohne die Grenzkontrollen der DDR. Der zivile Luftverkehr endet schließlich 2008. Seitdem entwickelt sich der Flughafen Stück für Stück zu einem neuen Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft.

Der »Wiege der Luftfahrt« ist ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation -

AEG-Tunnel iErbaut

1895 - 1897, 1911Bauherr

AEGArchitekt

C. Schnebel, W. LauterFrüher

Untergrund-VersuchsbahnDie Schienen der ersten elektrischen U-Bahn Deutschlands sind bis heute erhalten. | © Berliner Unterwelten e.V., Foto: Holger Happel Adresse

Voltastraße 5-6

(Hof neben Treppe 12.1)

13355 Berlin-GesundbrunnenKontakt

Tel.: 030/49 91 05-17

info@berliner-unterwelten.de

www.berliner-unterwelten.deAnfahrt

U-Bahn: U8 (Haltestelle Voltastraße)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich.

Eintritt

Termine und Tickets im Online-Shop erhältlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

tickets.berliner-unterwelten.deFührungen

Öffentliche Führungen nur für Personen ab 14 Jahren.

Festes Schuhwerk ist notwendig, warme Kleidung wird empfohlen.

www.berliner-unterwelten.de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/der-aeg-tunnelBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich

Industriekultur erleben

Wissenswertes

AEG-Tunnel

Deutschlands ältester U-Bahntunnel

Der AEG-Tunnel gilt als Vorläufer der Berliner U-Bahn. Ende des 19. Jahrhunderts werden die Straßen immer voller. Deshalb entbrennt in Berlin ein Wettstreit um neue Verkehrsmittel. Die AEG baut 1894 einen Tunnel nach dem Vorbild der Londoner U-Bahn, der ersten U-Bahn der Welt. Die 295 m lange Versuchsstrecke verbindet die Fabrikstandorte der AEG in der Ackerstraße und am Humboldthain. Arbeiterinnen und Arbeiter fahren mit elektrischen Zügen von A nach B und auch schwere Güter werden so transportiert. Dieser Versuchstunnel gilt heute als erster U-Bahn-Tunnel Deutschlands.

Den Zuschlag für den U-Bahnbau erhält allerdings Siemens mit dem preiswerteren Konzept einer Hochbahn. Ab 1902 rollen in Berlin die ersten Züge. Der AEG-Tunnel ist betriebsintern und zu Testzwecken weiterhin in Betrieb. Im Ersten Weltkrieg nutzt die AEG den Tunnel als Produktionsstandort für Munition, im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzraum für die Werksangehörigen. Anfang der 1980er-Jahre werden die AEG-Fabriken am Humboldthain nach und nach geschlossen. 1984 ist endgültig Schluss, in der Folgezeit werden Teile der ehemaligen Fabrikstadt abgerissen. Der Tunnel steht zeitweilig unter Wasser.

Die verbliebenen Gebäude sind heute denkmalgeschützt. Neues Leben ist eingezogen, beispielsweise ein Gründerzentrum, Gewerbebetriebe und Medienunternehmen. Dem Berliner Unterwelten e. V. gelingt es ab 2016, den Tunnel instand zu setzen und das historische Gleisbett freizulegen. Seitdem steigen Besucherinnen und Besucher bei geführten Touren hinab in den „ersten U-Bahntunnel Deutschlands“.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der Entstehung des Berliner Nahverkehrs.