Bitte buchen Sie direkt beim jeweiligen Anbieter, die Kontaktdaten haben wir für Sie verlinkt. Dort finden Sie auch alle aktuelle Informationen.

Sie kennen weitere Industriekultur-Angebote für Schulen und Gruppen? Wir freuen uns über Ihre Email mit Hinweisen zum Angebot.

-

Historischer Ort Krumpuhler Weg

Spurensuche am Historischen Ort Krumpuhler Weg

Gedenkbänke in der heutigen Gartenanlage erinnern an die Geschichte des historischen Orts. | © Museum Reinickendorf Die Schülerinnen und Schüler gehen auf Spurensuche am Historischen Ort Krumpuhler Weg. Sie untersuchen eigenständig und in Gruppen das Gelände durch verschiedene Aufgabenstellungen. Dabei analysieren sie Objekte im Museum und werten Karten, Pläne, Fotografien und Dokumente aus. Ihr Fokus liegt darauf, die unmenschlichen Lebensbedingungen der Lagerbewohner:innen, die Rolle und Position der NS-Rüstungsbetriebe in Reinickendorf sowie alltägliche Widerstandsformen zu verstehen. Anschließend präsentieren die Jugendlichen ihre Ergebnisse auf unterschiedliche Weise. Das Ziel ist es, das menschenverachtende Prinzip der Zwangsarbeit und der NS-Diktatur im Vergleich zu den demokratischen Idealen der Menschenrechte zu verdeutlichen. Der Umgang mit den historischen Ereignissen wird kritisch hinterfragt und in einen aktuellen Kontext gestellt.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Historischer Ort Krumpuhler Weg

Billerbecker Weg 123 A

13507 BerlinKontakt

030 902946460

museum@reinickendorf.berlin.deLehrplananbindung

Geschichte

Politische BildungDauer

3-4 Stunden

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Das Angebot ist für Kinder ab der 8. Klasse geeignet.

Es wird empfohlen Materialien zur Vor- und Nachbereitung bei dem Museum im Vorfeld anzufragen. -

Computermuseum der HTW Berlin

Führung im Computermuseum „Als die Monitore noch grün waren"

Im Computermuseum können Besucherinnen und Besucher eine Runde Packman spielen. | © bzi, Foto: Lea Gleisberg Wie hieß noch mal der Film mit dem Dings? Wie hieß noch gleich die Präsidentin? Ein Griff zum Handy, ein Klick und Google und Co. liefern innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde die Lösung.

Aber wie war das eigentlich früher, als es noch keine Laptops für alle, kein Internet und keine Handys gab? Technische Hilfsmittel gab es auch damals schon, nur sahen sie ganz anders aus, als wir sie heute kennen und die Monitore waren grün! Bei der Führung im Computermuseum der HTW Berlin haben Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, alte Hilfsmittel und Geräte kennenzulernen und selbstständig auszuprobieren.

Veranstaltungsort

Computermuseum der HTW Berlin

HTW Berlin Campus Wilhelminenhof

Gebäude C, Raum C 610

Wilhelminenhofstr. 75a

12459 Berlin-Schöneweide

Kontakt

Tel.: 030/50 19 32 19

Frank.Burghardt@HTW-Berlin.de

https://computermuseum.htw-berlin.deBarrierefreiheit

Barrierefrei zugänglich/Rollstuhl gerecht.

Lehrplananbindung

MINT-Fächer

Wirtschaft-Arbeit-TechnikDauer

1 Stunde

Kosten

kostenfrei

-

Industriesalon Schöneweide

Schülerrallye „Hochspannung“

Die Rallye "Hochspannung" führt durch die Elektropolis Oberschöneweide. | © bzi, Foto: Juste Cizeika Es ist viel los in Oberschöneweide, dem einst hochmodernen „Chicago an der Spree“! High-Tech-Firmen und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin führen heute die lange Tradition am Standort fort. Während der Rallye begeben sich die Schüler:innen auf Entdeckungsreise über das Gelände des ehemaligen Transformatorenwerks Oberschöneweide.

Die spannende Tour beginnt im Industriesalon Schöneweide mit einer kleinen Einführung zum Thema Elektrizität und der Geschichte der Elektroindustrie. Anschließend begeben sich die Schüler:innen mit verschiedenen Materialien und ihren Smartphones auf Entdeckungstour. Die Rallye erfordert Schnelligkeit, Wissen und Teamarbeit. Im Industriesalon wartet abschließend eine Überraschung auf die Gewinner:innen.

Veranstaltungsort

Industriesalon Schöneweide

Reinbeckstr. 9

12459 Berlin-Schöneweide

https://www.industriesalon.de/schulrallye-hochspannung/Kontakt

Tel.: 030/53 00 70 42

info@industriesalon.de

http://www.industriesalon.deArt des Angebots

Rallye

Geeignet für

Schulklassen

Barrierefreiheit

Barrierefrei zugänglich/Rollstuhlgerecht.

Lehrplananbindung

Gesellschaftswissenschaften

MINT-FächerDauer

2 Stunden

Kosten

100,00 €

Sonstige Hinweise

Bitte auf witterungsgerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten. Es wird mindestens ein Smartphone pro Rallye-Gruppe benötigt.

Empfohlen für Schüler:innen im Alter von 10 bis 15 Jahren. -

Naturschutzzentrum Ökowerk

Führung „Das Alte Wasserwerk und die Auswirkung auf seine Umgebung“

Das historische Wasserwerk Teufelssee ist heute das Naturschutzzentrum Ökowerk. | © Naturschutzzentrum Ökowerk, Foto: Andreas Schmidt Das ehemalige Wasserwerk im Grunewald brachte von 1873 bis 1969 Trinkwasser in die Wohnungen des Berliner Westend. Der Rundgang führt durch die denkmalgeschützten technischen Anlagen von 1871. Dazu gehören das Kesselhaus, Pumpenhaus, die Filteranlagen und der Reinwasserspeicher. Der Fokus liegt auf der Trinkwassergewinnung und -nutzung damals und heute. Es wird auf lokale geologische Gegebenheiten eingegangen. Ebenso werden die klimatischen Auswirkungen auf die Trinkwasserverfügbarkeit thematisiert.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.

Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin-Grunewald

www.oekowerk.de

Treffpunkt: an der Schaukel im EingangsbereichKontakt

info@oekowerk.de

Tel.: 030 30 00 05-0

http://www.oekowerk.deBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Lehrplananbindung

Geografie

Sozial- und WirtschaftswissenschaftenDauer

2,5 Stunden

Kosten

3€/SuS

Sonstige Hinweise

Bitte auf witterungsgerechte Kleidung, festes Schuhwerk, Sonnen- und ggf. Insektenschutz achten und Proviant mitbringen.

-

Naturschutzzentrum Ökowerk

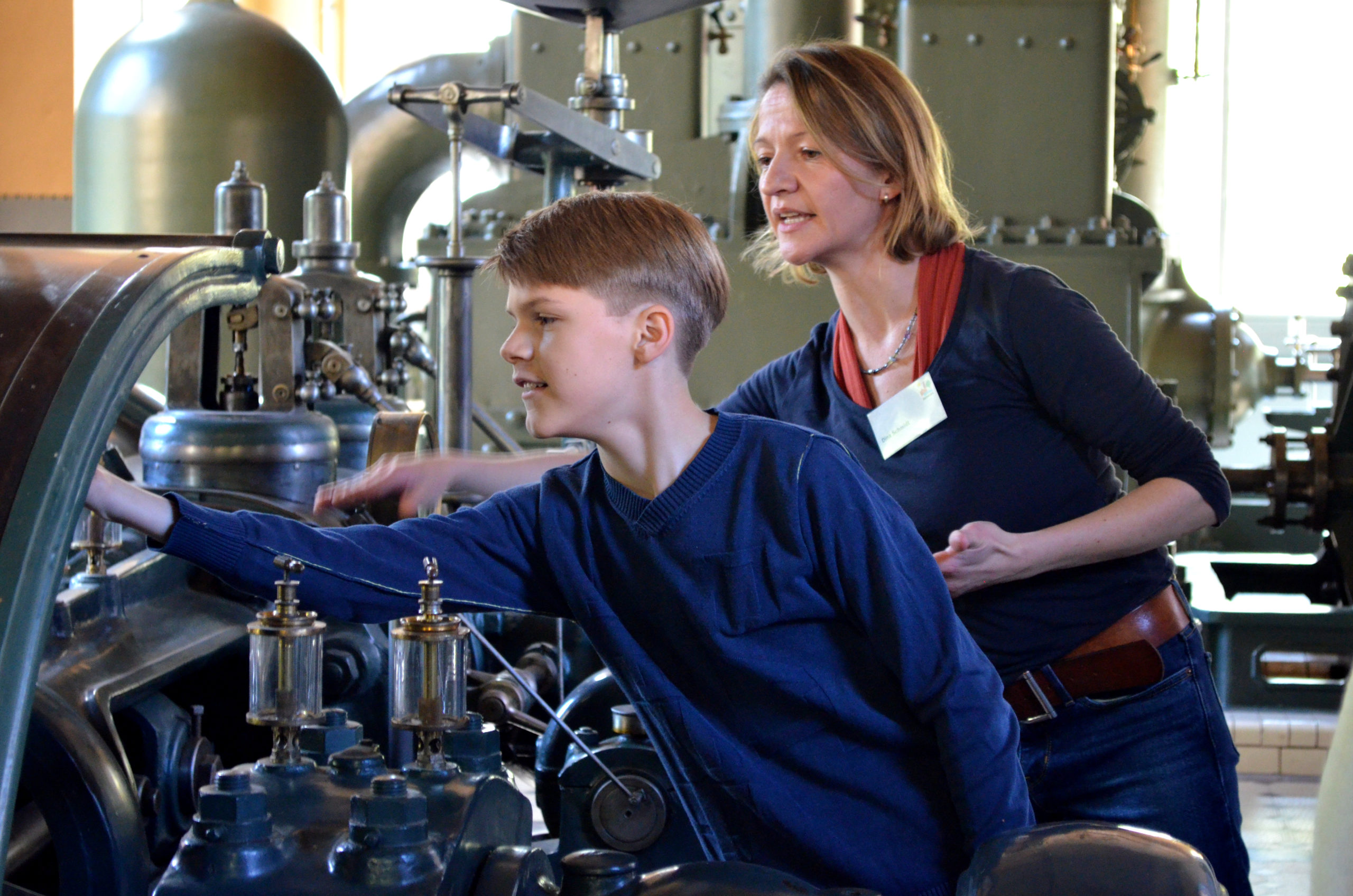

Erlebnistour durch das historische Wasserwerk

Das historische Wasserwerk Teufelssee, heute Ökowerk, liegt mitten im Grunewald. | © Naturschutzzentrum Ökowerk, Foto: Andreas Schmidt Wie tief ist der Sammelbrunnen? Gibt es ein Echo im Reinwasserspeicher? Bei der Führung durch das ehemalige Wasserwerk im Grunewald begeben sich die Schüler:innen auf die Suche nach Antworten zu diesen und weiteren spannenden Fragen.

Seit 1873 bis zu seiner Stilllegung 1969 brachte das Wasserwerk Trinkwasser in die Wohnungen des Berliner Westend. Im Rahmen der Führung gibt es Informationen zur Dampfmaschine, den Sandfilteranlagen und dem akustisch interessanten Reinwasserspeicher.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.

Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin-Grunewald

Treffpunkt an der Kohlenschütte, Lehrkräfte melden sich bitte im Büro.Kontakt

Tel. 030 300 0050

info@oekowerk.deBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2,5 Stunden

Kosten

3€/SuS

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes Schuhwerk, Sonnen-, Regen- und ggf. Insektenschutz achten und Proviant mitbringen.

-

Haus des Rundfunks des rbb

Führund durch das Haus des Rundfunks

Das Haus des Rundfunks ist mit braunen Klinkern verkleidet. | © rbb, Foto: Hanna Lippmann Bei einer Führung durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) erhalten Sie einen Einblick in die Bereiche Fernsehen, Radio und die Online-Redaktion. Dabei lernen Sie das umfangreiche Programm des Senders kennen. Die Tour umfasst den Besuch eines Fernsehstudios, einen Blick in ein Radiostudio sowie einen Rundgang durch das Haus des Rundfunks, einschließlich des Großen Sendesaals und des Hörspielkomplexes. Besonders beliebt ist die Reihe „rbb24 Abendschau im Dialog“, die an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr stattfindet. Nach einer kurzen Führung mit dem Schwerpunkt Fernsehen sehen Sie die rbb24 Abendschau und können die Moderator:innen bei einem Meet & Greet im Studio treffen.

Infos und Anmeldung

www.rbb-online.de/unternehmen/service/fuehrungen/Besucherservice.html

Veranstaltungsort

rbb Fernsehzentrum,

Masurenallee 16–20,

14057 BerlinKontakt

rbb-Besucherservice

besucherservice@rbb-online.deArt des Angebots

Führung

Geeignet für

Familien

Schulklassen

GruppenBarrierefreiheit

Mobilitätseingeschränkter Besuch (Rollstuhl, Rollator) möglich.

Dauer

ca. 90 Minuten

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Öffentliche Führungen donnerstags und samstags

Gruppenbuchungen ab 10 Personen

Ab 12 Jahren -

Berliner Unterwelten e.V.

Führung „Tour F: Geschichtsspeicher Fichtebunker"

Die Fassade des ehemaligen Gasometers Fichtestraße hat sich im letzten Jahrhundert kaum verändert. | © bzi, Foto: Florian Rizek Der Fichtebunker steht für rund 140 Jahre Berliner Stadtgeschichte. Bis in die NS-Zeit diente das 1883/84 als Gasometer errichtete Gebäude der städtischen Straßenbeleuchtung. 1940 wurde ein sechs Etagen umfassender „Mutter-Kind-Bunker“ in den alten Gasometer eingebaut, in den sich in den Bombennächten bis zu 30.000 Menschen drängten. In der Nachkriegszeit diente er als Auffanglager, in der Kelleretage befand sich ein Gefängnis. In den 1950er Jahren wurden ein Altenheim und ein Obdachlosenasyl eingerichtet. Erst 1963 wurde der „Bunker der Hoffnungslosen“ geräumt und diente fortan als Lager von Lebensmittelreserven für die West-Berliner.

Heute ist das Dach mit Lofts bebaut. Im Rahmen der Führung werden Aufbau und Technik des denkmalgeschützten Bauwerks erläutert. Die Zeit des Bombenkrieges sowie die tragischen Schicksale der Kriegsgeflüchteten und Obdachlosen sind weitere Themen, die vermittelt werden.

Veranstaltungsort

Berliner Unterwelten e.V.

Gasometer Fichtestraße

Fichtestr. 6

10967 Berlin-Kreuzberg

Treffpunkt vor dem Gasometer.Kontakt

Tel.: 030/49 91 05-18

info@berliner-unterwelten.de

http://www.berliner-unterwelten.deBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

1,5 Stunden

Kosten

17 €/ ermäßigt 13 €

Sonstige Hinweise

Warme Kleidung wird – auch im Hochsommer – empfohlen und festes Schuhwerk vorausgesetzt.

Maximal 25 Personen inklusive Begleitperson. -

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Workshop der Dinge

Welche Geschichten erzählt diese Blechschüssel über das Leben in einem Zwangsarbeiterlager? | © Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Foto: Eva Kuby Was hat eine alte Fahrkarte mit dem Leben im Lager zu tun? Und was erzählt eine Blechschüssel darüber? Über historische Objekte nähern sich die Schüler:innen dem Thema NS-Zwangsarbeit.

Die Spurensuche mit allen Sinnen ist erlaubt und erwünscht: fühlen, hören, riechen, von allen Seiten betrachten. Was ist dieses Ding, und was kann es über die Lebensbedingungen von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aussagen? Hintergrundinformationen unterstützen bei der Einordnung und abschließenden Vorstellung, um die Dinge zum Sprechen zu bringen.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Dokumentationszentrum

NS-Zwangsarbeit

Britzer Str. 5

12439 Berlin-Niederschöneweide

www.ns-zwangsarbeit.deKontakt

Eva Kuby

Tel.: 030/639 02 88-27 oder -21

bildung-sw@topographie.deBarrierefreiheit

Eingeschränkt barrierefrei zugänglich.

Lehrplananbindung

Geschichte

Politische BildungDauer

4 Stunden

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit bietet ausleihbare Methodenkoffer und Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu den Themen Zwangsarbeit und Antirassismus an.

-

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Workshop „Heile Welt oder schöner Schein?"

Beim diesem Workshop analysieren Jugendliche Fotos als historische Quellen. | © Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Foto: Juna Grossmann Fotografien von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zeigen oft gepflegt gekleidete, lächelnde Menschen und widersprechen damit den Erwartungen des Betrachtenden. Heile Welt oder schöner Schein?

In diesem Workshop setzen sich die Teilnehmenden kritisch mit Fotografien als Quelle zur NS-Geschichte auseinander. Eingesetzt werden Methoden wie die klassische Bildinterpretation sowie die „segmentale Bildanalyse“. Diese freie und assoziative Form der Analyse teilt Fotos in Segmente ein, die jeweils einzeln interpretiert werden. So wird der genaue Blick auf historische Fotografien geschult.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Dokumentationszentrum

NS-Zwangsarbeit

Britzer Str. 5

12439 Berlin-Niederschöneweide

www.ns-zwangsarbeit.deKontakt

Eva Kuby

Tel.: 030/639 02 88-27 oder -21

bildung-sw@topographie.deBarrierefreiheit

Eingeschärnkt barrierefrei zugänglich.

Lehrplananbindung

Geschichte

Politische BildungDauer

4 Stunden

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit bietet ausleihbare Methodenkoffer und Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu den Themen Zwangsarbeit und Antirassismus an.

-

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Workshop „Lebensgeschichten aus dem Zwangsarbeiterlager - Biografisches Lernen"

Die Ausstellung erzählt die Geschichten von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. | © Dok.zentrum NS-Zwangsarbeit, Foto: Volker Kreidler Ein Gesicht, eine Geschichte: In diesem Workshop beschäftigen sich die Schüler:innen selbstständig mit biografischen Quellen. Sie erforschen die Lebensgeschichten mit persönlichen Dokumenten und Fotos sowie Auszügen aus Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Was bedeutete Zwangsarbeit für jede/n Einzelne/n? Die Schüler:innen lernen unterschiedliche Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus kennen und setzen sich abschließend kreativ mit ihrem gewonnenen Wissen auseinander. Der Workshop im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit eignet sich gut als Einstieg in das Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Dokumentationszentrum

NS-Zwangsarbeit

Britzer Str. 5

12439 Berlin-Niederschöneweide

www.ns-zwangsarbeit.deKontakt

Eva Kuby

Tel.: 030/639 02 88-27 oder -21

bildung-sw@topographie.deBarrierefreiheit

Eingeschränkt barrierefrei zugänglich.

Lehrplananbindung

Geschichte

Politische BildungDauer

4 Stunden

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit bietet ausleihbare Methodenkoffer und Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu den Themen Zwangsarbeit und Antirassismus an.

-

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Geschichte(n) im Kiez –Stadtteilspaziergang

Das ehemalige Zwangsarbeitslager in Niederschöneweide steht seit 1995 unter Denkmalschutz. | © bzi, Foto: Max Braun Wo lebten und arbeiteten die zahlreichen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Schöneweide? Warum wurden im Zweiten Weltkrieg genau hier so viele Menschen zur Arbeit gezwungen? Der Stadtteilspaziergang führt rund um das ehemalige NS-Zwangsarbeiterlager. Dabei wird der Zusammenhang von Krieg, Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit deutlich. Der Spaziergang führt zu historischen Industriestandorten im Kiez und beleuchtet die Entwicklung des Ortes in der NS-Zeit. Besonders eindrücklich ist, wie einzelne Familien die Geschichte des Bezirks beeinflusst haben.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Britzer Straße 5

12439 Berlin-SchöneweideKontakt

Tel. +49 (0)30 - 6390 288 0

Fax: +49 (0)30 - 6390 288 29

ns-zwangsarbeit(at)topographie.de

http://www.ns-zwangsarbeit.deLehrplananbindung

Geschichte

Dauer

ca. 3 Stunden

Kosten

Freier Eintritt

Sonstige Hinweise

Für Schulklassen ab der 9. Kasse und Erwachsene.

-

Tempelhof Projekt GmbH

Führung „Zeugnisse der Luftfahrtgeschichte. Condor, Iljuschin und C-54 am Flughafen Tempelhof“

Der Flugsteig und die anschließenden Hangars sind von einer stützenfreien Dachkonstruktion überdeckt – eine ingenieurtechnische Pionierleistung. | © bzi, Foto: Max Braun Die Geschichte der Luftfahrt ist eng mit der von Tempelhof verbunden. Ihre Anfänge lassen sich bis zu den frühen, bahnbrechenden Flugversuchen auf dem heutigen Tempelhofer Feld zurückverfolgen. Im Anschluss entstand das funktionale und moderne Flughafengebäude, das zum Symbol der fliegerischen Meisterleistung während der Luftbrücke wurde. Diese einmalige Zeitreise beleuchtet eine vergangene Ära voller Innovation, Abenteuerlust und Pioniergeist, aber auch deren dunkle Seiten. Sie haben die Möglichkeit, am Flughafen Tempelhof drei sorgfältig restaurierte Flugzeuge der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin zu besichtigen: die Iljuschin Il-14, den Berliner Favoriten Douglas C54 „Skymaster“ und das legendäre sowie einzigartige Exemplar des deutschen Rekordflugzeuges Focke Wulf 200 „Condor“. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Luftfahrt und lassen Sie sich von der Faszination des Fliegens begeistern.

Infos und Anmeldung

www.thf-berlin.de/ihr-besuch/fuehrungen/luftfahrtgeschichte#/

Veranstaltungsort

Tempelhof Projekt GmbH

Platz der Luftbrücke 5

Gebäude C2

12101 Berlin-Tempelhof

Treffpunkt am Besucherzentrum CHECK-IN.Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2 Stunden

Kosten

17,50€ /ermäßigt 12€

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes, geschlossenes Schuhwerk achten!

-

Tempelhof Projekt GmbH

Führung „Verborgene Orte“

Die Bahngleise verlaufen vom Columbiadamm bis zum Ringbahnhof Hermannstraße. | © Tempelhof Projekt GmbH / Claudius Pflug Um den Flughafen Tempelhof ranken sich zahlreiche Legenden und Mythen, insbesondere um seine verborgenen Bereiche. Unter der Oberfläche erstreckt sich ein weitverzweigtes System aus Kellerräumen und Tunneln, von denen viele als Luftschutzräume konzipiert wurden. Der ausgebrannte Filmbunker am Ende des Krieges birgt bis heute viele ungelöste Geheimnisse. Die Führung „Verborgene Orte“ gewährt Ihnen eindrucksvolle Einblicke in die heute noch sichtbaren Spuren der Geschichte — von der Nutzung während der Zeit des Nationalsozialismus über die Zeit der US Air Force ab 1945 bis hin zu den Geheimdienstaktivitäten im Kalten Krieg.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Tempelhof Projekt GmbH

Platz der Luftbrücke 5

Gebäude C2

12101 Berlin-Tempelhof

Treffpunkt am Besucherzentrum CHECK-IN.Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2 Stunden

Kosten

17,50 € / ermäßigt 12,00 €

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes, geschlossenes Schuhwerk achten!

-

Deutsches Technikmuseum

GPS-Rallye „GPS zum Kennenlernen"

Die GPS-Rallye führt über das Gelände des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs. | © SDTB, Foto: C. Kirchner Die Schüler:innen begeben sich auf eine spannende GPS-Tour. Diese führt über das Gelände des ehemaligen Anhalter Güterbahnhof. Sie lösen Rätsel, lernen mit GPS-Geräten umzugehen und sich eigenständig zu orientieren. Aber was bedeutet GPS eigentlich und wer hat es erfunden? In der Ausstellung „Das Netz“ erfahren die Schüler:innen anschließedend, wie viele Satelliten zur Ermittlung von Koordinaten benötigt werden und wie Tracking funktioniert.

Infos und Anmeldung

Über den Museumsdienst Berlin

technikmuseum.berlin/veranstaltung/gps-zum-kennenlernen/Veranstaltungsort

Deutsches Technikmuseum

Zugang über Möckernstraße 26

10963 Berlin-KreuzbergKontakt

Tel. 030 247 49 888

museumsdienst@kulturprojekte.berlinBarrierefreiheit

Eingeschränkt barrierefrei zugänglich.

Lehrplananbindung

Gesellschaftswissenschaften

SachunterrichtDauer

3 Stunden

Kosten

4 €/SuS, 2 Begleitpersonen kostenfrei

Sonstige Hinweise

Bitte auf witterungsgerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten.

-

Deutsches Technikmuseum

Führung „Welche Technik steckt im Netz?“

Die Ausstellung „Das Netz. Menschen, Kabel, Datenströme“ zeigt verschiedene Endgeräte vom Telegrafen bis zur Smartwatch. | © SDTB, Foto: Arndt In dieser Führung wird das Internet greifbar gemacht. Die Schüler:innen tauchen in die technischen Grundlagen des Internets ein. Damit Filme gestreamt, Fotos geteilt und Nachrichten versendet werden können, sind kilometerlange Unterseekabel, zahlreiche Satelliten und riesige Serverfarmen erforderlich. Die Schüler:innen erleben die beeindruckende Dimension dieses weltumspannenden Netzes aus Kabeln, Antennen und Routern.

Veranstaltungsort

Deutsches Technikmuseum

Zugang über Möckernstraße 26

10963 Berlin-Kreuzberg

Treffpunkt Eingangsbereich Ladestraße.Kontakt

Tel. 030 247 49 888

museumsdienst@kulturprojekte.berlinBarrierefreiheit

Barrierefrei zugänglich/Rollstuhl gerecht

Lehrplananbindung

Informatik

PhysikDauer

1 Stunde

Kosten

4 €/SuS, 2 Begleitpersonen kostenfrei

-

Deutsches Technikmuseum

Workshop „Papier schöpfen"

Das Technikmuseum bietet verschiedene Workshops, wie beispielsweise Papierschöpfen an. | © SDTB, Foto: Musiol

Wie entsteht handgeschöpftes Papier? In diesem Workshop greifen die Schüler:innen selbst zum Schöpfsieb und stellen mit Anleitung ihr eigenes Papier her. Sie lernen, welche Materialien für die Papierherstellung notwendig sind und warum dieser Prozess eine wahre Kunst ist. Zusätzlich wird der nachhaltige Umgang mit diesem kostbaren Werkstoff thematisiert.Infos und Anmeldung

Über die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Veranstaltungsort

Deutsches Technikmuseum

Trebbiner Str. 9

10963 Berlin

Treffpunkt in der Eingangshalle.Kontakt

Martin Schröder

Tel. 030 9025 4220Barrierefreiheit

Eingeschränkt barrierefrei zugänglich.

Dauer

3 Stunden

Kosten

4€/SuS, 2 Begleitpersonen kostenfrei