Adresse

Waldenserstraße 2-4,

10551 Berlin-Moabit

Wissenswertes

Waldenser Hof

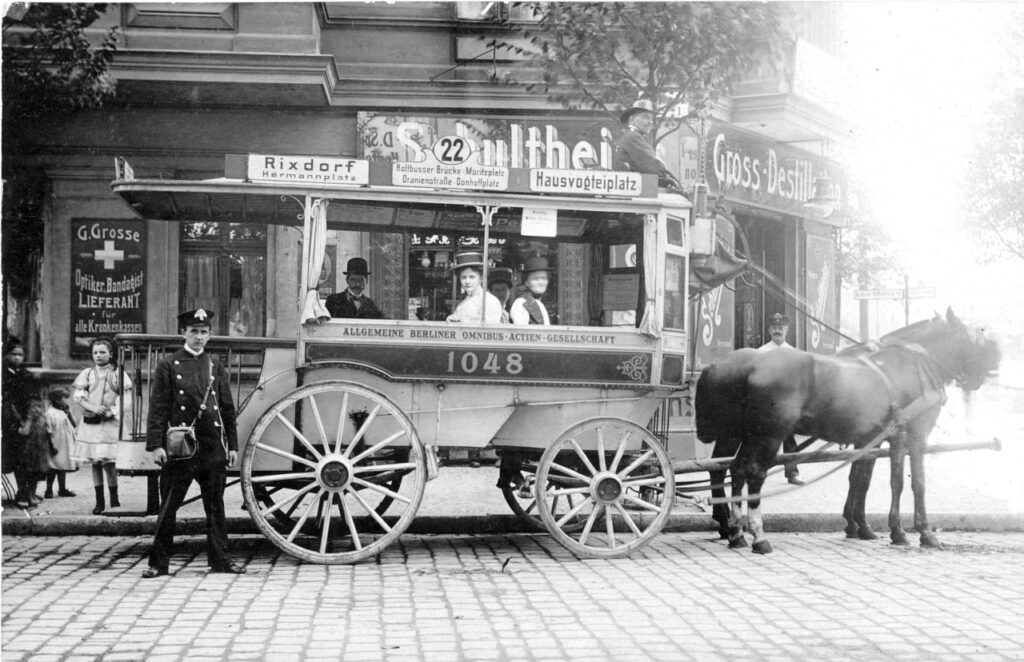

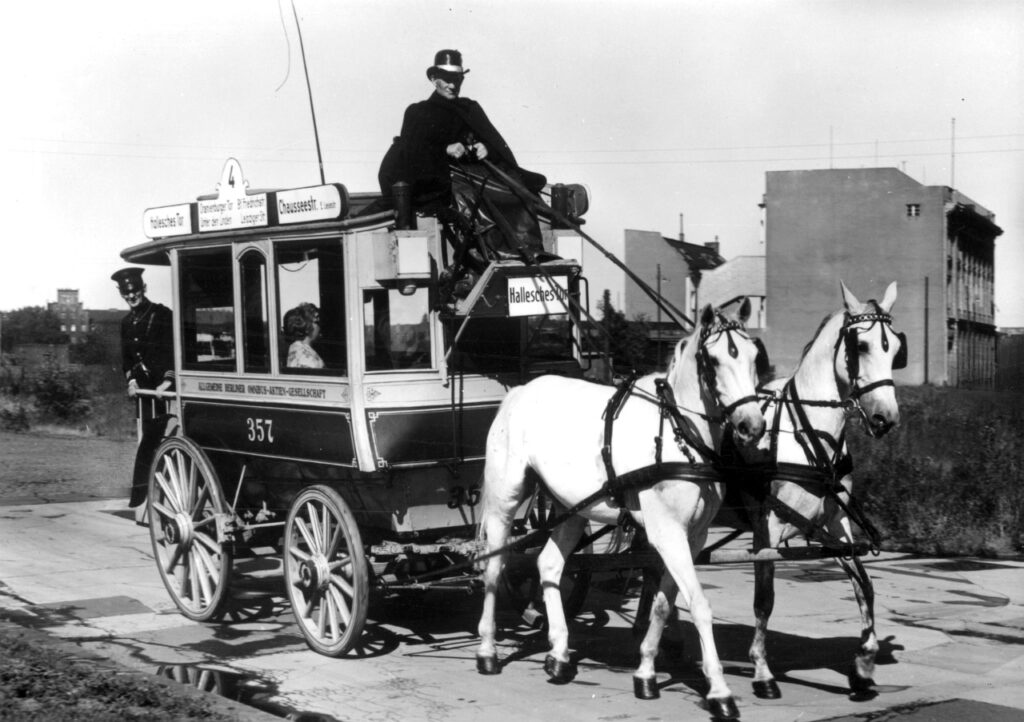

Ende des 19. Jahrhunderts prägen vorwiegend Pferde das Berliner Verkehrsnetz. Heute erinnern allerdings nur noch wenige Gebäude daran. Eine der letzten verkehrstechnischen Einrichtungen dieser Art ist der Waldenser Hof in Berlin-Moabit, erbaut 1891 von der „Großen Berliner Pferde-Eisenbahn AG“.

Mit der Industrialisierung um 1900 steigt die Zahl der Berliner Bevölkerung in nur wenigen Jahren auf 1,8 Millionen Menschen. Dazu kommen um die 50.000 Pferde, von denen circa die Hälfte im Verkehrswesen eingesetzt werden. Trotz der beginnenden Motorisierung ist der „Hafermotor“ lange die treibende Kraft des Berliner Verkehrs. Pferde setzt man für den innerstädtischen Personen- und Warenverkehr, aber auch bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Sie ziehen Busse, Droschken und Straßenbahnen auf Schienen durch die Stadt.

Der Waldenser Hof ist an das Netz der Straßenbahn angebunden und bietet Platz für über 500 Pferde. Um bei den steigenden Grundstückspreisen in Berlin Fläche zu sparen, entstehen Etagenställe. Im fünfstöckigen Pferdestall- und Speichergebäude befinden sich im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss die Stallungen. Über breite Rampen im Inneren des Gebäudes gelangen die Tiere von einer Etage in die andere. Pro Tag legen die Tiere eine Strecke von ungefähr 26 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von sieben bis zehn Stundenkilometern zurück. Damit sich die Pferde erholen können und um zu vermeiden, dass sich Krankheiten ausbreiten, weiden sie regelmäßig in Brandenburg.

Mit der ersten elektrischen Straßenbahn der Firma Siemens & Halske in Lichterfelde bricht 1881 ein neues Zeitalter der Mobilität in Berlin an. 1902 endet die Arbeit für den „Hafermotor“. Schon 11 Jahre nach seiner Einweihung stellt der Waldenser Hof und mit ihm die gesamte Berliner Pferdebahn den Betrieb ein. Nach einigen Umbauten wird der Betriebshof seit 1924 als Gewerbehof genutzt.

Heute befinden sich im Waldenser Hof Gewerbe-Lofts, Büros, Ateliers sowie Schulungsräume. Nur noch wenige Spuren erinnern an die tierischen Bewohner.

Dieser Ort ist übrigens Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Franklinstraße 11–15A, 22

10587 Berlin-Charlottenburg

Wissenswertes

Gebauer Höfe

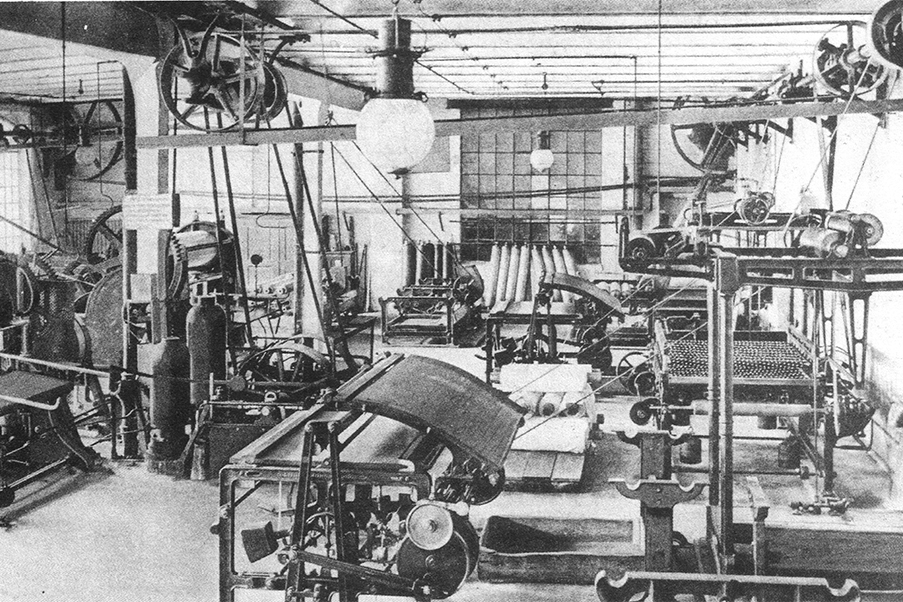

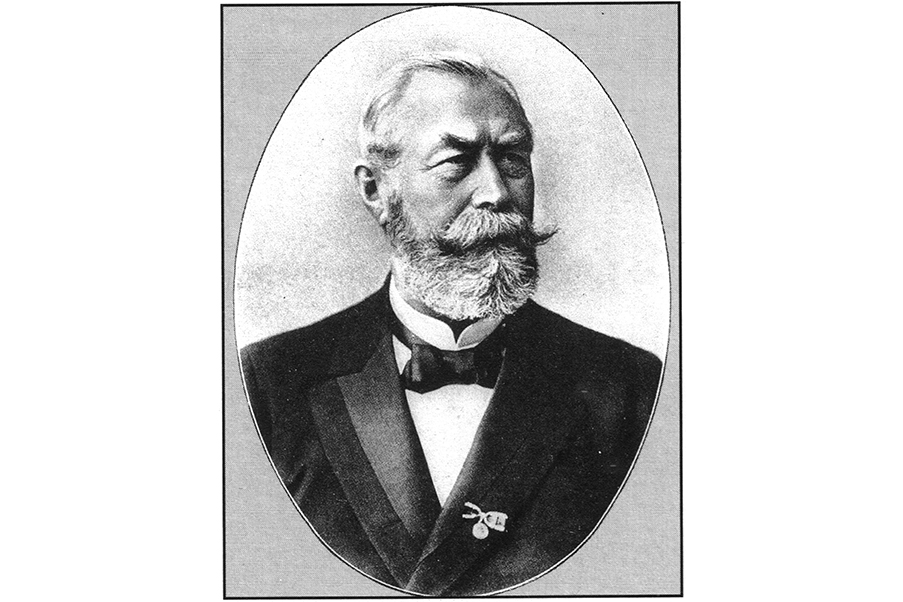

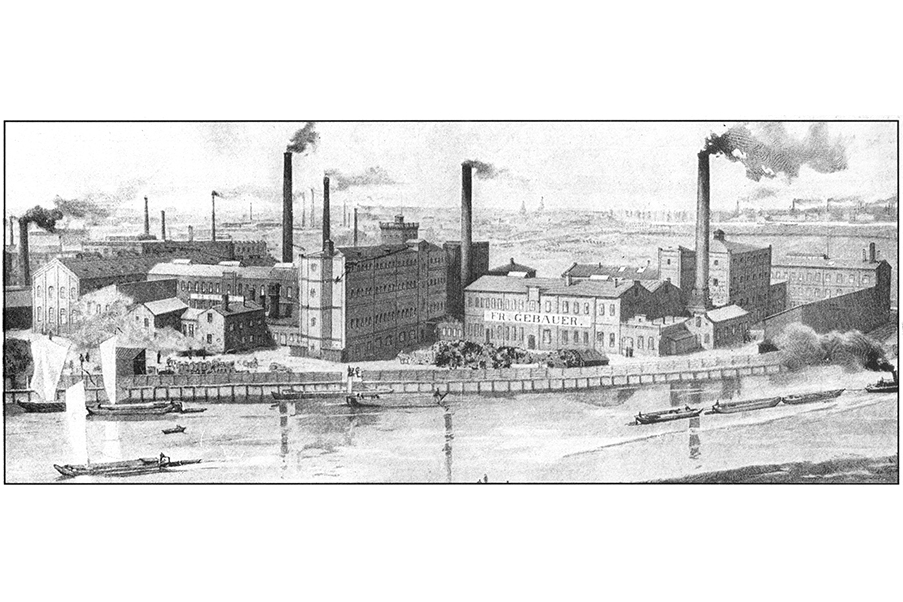

Das Gelände der Gebauer Höfe ist seit dem 19. Jahrhundert eng mit der Textilindustrie verwoben. 1839 zieht der damalige Firmeninhaber G. H. Bretsch mit seinem Betrieb auf das Areal am Spreeufer. Dort gründet er die erste chemische Bleicherei Deutschlands. Das Geschäft floriert. Als Friedrich Gebauer 1862 die Textilfirma übernimmt, sind die Fabrikanlagen zunächst überschaubar. Das Gelände besteht damals lediglich aus einem zweigeschossigen Wohnhaus, einem hölzernen Trockenturm sowie einigen Fachwerkhäusern. In den folgenden Jahrzehnten gestaltet Gebauer das Gelände maßgeblich um. So entstehen unter dem neuen Namen „Bleicherei, Färberei und Appreturanstalt Fr. Gebauer“ diverse Gebäude, die zur Veredelung von Stoffen dienten. Heute umfasst der Gewerbekomplex rund 20.000 Quadratmeter Grundfläche.

Der Umbau ist allerdings erst der Beginn der Unternehmensentwicklung. Gebauer ist innovativ: er nutzt seine Erfahrung, um Maschinen zu verbessern und neue zu entwickeln. So entsteht beispielsweise in Schlesien eine eigene Eisengießerei und Maschinenbauanstalt zur Belieferung des Gewerks. 1882 nimmt Gebauer seine Söhne Julius, Fritz und Oskar als Teilhaber in den Betrieb auf.

Das Familienunternehmen schreibt die Erfolgsgeschichte weiter und entwickelt zahlreiche Patente, darunter das erste elektronische Bleichverfahren. Der wirtschaftliche Höhepunkt ist um 1910 mit fast 2.000 Beschäftigten und Niederlassungen in der ganzen Welt erreicht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellt die Firma aufgrund enormer Kriegsschäden den Betrieb ein. Seit den 1990er-Jahren werden die teils denkmalgeschützten Gebäude umfassend saniert und baulich erweitert. Dabei soll die historische Substanz erhalten bleiben. Eine Inschrift im gepflasterten Boden verweist auf die Geschichte des Ortes. Ein Großteil des Areals ist öffentlich zugänglich.

Die Gebauer Höfe sind außerdem Teil der Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Flughafen Tempelhof

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Zentralflughafen im Seitentrakt

Endlich ziviler Luftverkehr

Die Flugzeugtür öffnet sich, jemand schreitet die Gangway hinab, Blitzlichtgewitter und plötzlich jubeln die wartenden Fans. Wenn Prominente aus Musik, Film, Mode und Politik am West-Berliner Zentralflughafen landen, machen Fotografen daraus ein Medienereignis. In der Nachkriegszeit ist der Luftweg der einzige ungehinderte Zugang in die isolierte Inselstadt – ohne die teils schikanösen Grenzkontrollen der DDR. Der Zentralflughafen wird West-Berlins „Tor zur Welt“.

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist der unvollendete Neubau des Flughafens Tempelhof vor allem ein Militärstützpunkt der US-Luftwaffe. Erst nach dem Ende der Luftbrücke 1948/49 erlaubt der amerikanische „Hohe Kommissar für Deutschland“ in einem kleinen Teil der riesigen Anlage zivilen Flugverkehr. Der beginnt am 9. Juli 1951 ohne deutsche Piloten. Nur Fluglinien der West-Alliierten dürfen den West-Berliner Flughafen anfliegen. Dazu gehören American, Air France, British European Airways sowie die American Overseas Airline (AOA), die später mit Pan Am fusionierte.

Auch die zentrale Abfertigungshalle am Ehrenhof geben die Amerikaner erst später frei. Heinrich Kosina, einer der Architekten des alten „Flughafen Berlin“ von 1923, baut deshalb den westlichen Seitentrakt in einen Abflugs- und Ankunftsbereich um. Erst ab 1962 darf die Berliner Flughafengesellschaft die große, monumentale Abfertigungshalle und die angrenzenden Verwaltungsgebäude rund um den Ehrenhof nutzen. Der Schriftzug ZENTRALFLUGHAFEN zieht jetzt vom westlichen Seitentrakt an den zentralen Haupteingang um. Tempelhof ist bald der meistfrequentierte deutsche Airport.

Von 1994 bis 2008 zieht in den westlichen Seitentrakt nochmal Leben ein. Das General Aviation Terminal (GAT) öffnet für den Flugbetrieb von Privat- und Geschäftsreisenden. Nach und nach werden kritische Stimmen über den innerstädtischen Flugbetrieb aber immer lauter. Ein Volksentscheid zum Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tempelhof scheitert. 2008 hebt das letzte Flugzeug am ehemaligen Zentralflughafen ab.

Adresse

Tempelhofer Damm 45

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Wissenswertes

THF TOWER mit Dachterrasse

Location mit spektakulärem Ausblick

Heute genießen Besucherinnen und Besucher den spektakulären Ausblick vom historischen THF-Tower und der neuen Dachterrasse. Bis 2008 nutzen Towerlotsen den uneingeschränkten Rundumblick während des Flugbetriebs. Sie kontrollieren von hier aus Landungen, Starts und sämtliche Bewegungen der Flugzeuge am Boden. THF war übrigens der Flughafencode für Tempelhof. Der Tower bildet den westlichen baulichen Abschluss des monumentalen Flughafens.

Fast 100 Jahre nach Errichtung des Towers stehen die Architektinnen und Architekten des Schweizer Büros :mlzd vor der Herausforderung, das ikonische, aber nie vollendete Bauwerk zu modernisieren. Die historische Treppe ist aus statischen Gründen nicht nutzbar – bleibt aber erhalten. Mit einer zusätzlich eingehängten modernen Stahltreppe machen sie das historische Treppenhaus erstmals öffentlich zugänglich. In der obersten Gebäudeebene entwerfen sie eine Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche. Die neue Dauerausstellung „Ready for Take-Off – 100 Jahre Flughafen Tempelhof“ erzählt die Geschichte von Flugexperimenten, der Monumentalarchitektur des Gebäudes und der NS-Zeit über die Luftbrücke bis hin zur heutigen Nachnutzung als offener Ort für alle.

Die Tempelhof Projekt GmbH ist verantwortlich für die denkmalgerechte Erhaltung und Sanierung sowie für den Betrieb und die Entwicklung des Flughafens. Der barrierefrei zugängliche THF-Tower ist ein wichtiges Etappenziel bei der Umsetzung eines ganzheitlichen Nutzungskonzepts, mit dem der frühere Flughafen bis 2030 zu einem Begegnungsort für die gesamte Stadtgesellschaft werden soll.

Adresse

Flughafen Tempelhof

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Hangars mit überdachtem Vorfeld

Ambitionierte Dachkonstruktion und Geheimschrift auf Beton

Heute verlassen Passagiere ein Flugzeug meist über eine geschlossene Gangway, die an die Türöffnung herangefahren wird. Am Großflughafen Tempelhof löst Architekt Ernst Sagebiel das Problem in den 1930er-Jahren genau umgekehrt. Hier rollt das ganze Flugzeug in die 380 Meter breite und 40 Meter tiefe, nach vorn offene Flughalle. Geschützt vor Wind und Wetter gelangen die Fluggäste von diesem überdachten Vorfeld zu Fuß direkt in die Empfangshalle. Das beeindruckende Kragdach, das ohne eine einzige Stütze auskommt, entwickelt der Ingenieur Arno Schleusner. Es überdacht auch die sieben Hangars, in denen Flugzeuge eingestellt und gewartet werden.

Während auf der Stadtseite monumentale Formen und teurer Muschelkalk den Machtanspruch des NS-Regimes vermitteln, zeigt sich hier auf der Flugfeldseite das moderne Stahltragwerk des Flughafenneubaus ganz offen. Obwohl die NS-Propaganda das „Neue Bauen“ anfeindet, folgen Industrie- und Verkehrsbauten in den 1930er-Jahren den neuen Prinzipien. Aber auch die funktionalen Hangars erfüllen einen politischen Zweck. Auf dem Dach sind Tribünen für 80.000 Menschen vorgesehen, die von dort aus Flugschauen der NS-Luftwaffe verfolgen sollen. Die meisten Treppenhäuser in den 13 Turmbauten bleiben jedoch unvollendet.

Seit 2015 sind in den Hangars 1 bis 3 und in temporären Containerbauten auf dem Gelände Geflüchtete untergebracht. Die übrigen Hangars und das Vorfeld sind regelmäßig Schauplatz von Events wie dem Fahrradfestival VELOBerlin.

Auf dem betonierten Vorfeld sind zahlreiche Markierungen zu sehen. Sie stammen aus unterschiedlichen Zeiten des Flughafenbetriebes und dienten der Verkehrsleitung, zum Beispiel für Flugzeuge, Helikopter, Bodenfahrzeuge und Fußgänger. Die Markierungen sind heute denkmalgeschützt.

Adresse

Columbiadamm 77

10965 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Radarturm der U.S. Army

Überwachung des Luftraums

Nach der Wiedervereinigung, am 1. Juli 1993, übergibt Majorin Frances P. Belford den Schlüssel zum Radarturm der U.S. Army an den Bundeswehr-Oberstleutnant Harald Herbst. Die Alliierten lösen die meisten ihrer Militärstützpunkte in Deutschland auf.

1982 entwirft Adolf Behrens den Radarturm. Mit seiner leichten, hellen Architektur grenzt er den 71 Meter hohen Turm bewusst gegen das monumentale Flughafengebäude ab. Die vier Stützen tragen eine runde Plattform, auf der die Radarkuppel sitzt. In diesem „Radom“ rotiert die eigentliche, sieben mal sieben Meter große Antennenanlage. Elektromagnetische Wellen werden von Hindernissen im Luftraum reflektiert und ermitteln so Lage und Entfernung der Flugobjekte. Im Kalten Krieg kontrolliert die Air Force von hier aus den Luftraum im sogenannten Ostblock, von Rügen bis Prag.

Schon Millimeterbewegungen der Kuppel würden die Aufzeichnungen der Antenne verzerren. Adolf Behrens verhindert das, indem er den Turmschaft in vier Stützen aufteilt. Windbewegungen übertragen sich so praktisch nicht auf die Kuppel. Die hinterlüftete Aluminiumverkleidung der Stützen verhindert außerdem, dass sich der Radarturm unter Sonneneinstrahlung zu sehr verformt. Sichtbar verändert hat den Turm nur eine Modernisierung im Jahr 2004. Das alte, an einen Golfball erinnernde Radom wird durch die heutige kugelglatte Kunststoffhülle ersetzt.

Anders als die verwaisten US-Radome auf dem Teufelsberg dient der Tempelhofer Radarturm nie nachrichtendienstlichen Zwecken, sondern allein zur Luftraumüberwachung. Dafür setzt ihn bis heute auch die Luftwaffe der Bundeswehr ein. Rund 30 Soldaten betreiben das Radar auf dem inzwischen denkmalgeschützten Turm.

Adresse

Tempelhofer Feld

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Übungsflugzeug der Feuerwehr

Training für den Ernstfall

Das spätere Übungsflugzeug der Feuerwehr gehört in den 1980er-Jahren zur kleinen Flotte der „Tempelhof Airways“. Die amerikanische Regionalfluggesellschaft ist 1981 eine der ersten am wiedereröffneten Flughafen Tempelhof. Im Auftrag des IT-Unternehmens Nixdorf pendeln ihre kleinen Zubringermaschinen zwischen dem Firmensitz Paderborn und West-Berlin. Bald folgen weitere Flugverbindungen von Kleinflughäfen in der Bundesrepublik nach Tempelhof. Die zwei „Nord 262“-Flugzeuge der Tempelhof Airways-Flotte sind prädestiniert für diese Aufgabe.

Der französische Hersteller Nord Aviation entwickelt diese Flugzeuge in den 1960er-Jahren. Das Militär setzt sie beispielsweise für Ambulanz-Transportflüge ein. Zwei Besatzungsmitglieder und 29 Passagiere haben in der Maschine Platz. Am 17. Oktober 1987 rutscht die Nord 262 von der Landebahn des Flughafens Tempelhof. Insassen kommen dabei nicht zu Schaden und auch das Flugzeug kann schnell instandgesetzt werden. Aber die Maschine bleibt danach störanfällig.

Als 1988 moderner Ersatz eintrifft, mustert die Airline die alte „Nord“ aus und überlässt sie der Tempelhofer Flughafenfeuerwehr. Diese baut die beiden Turboprop-Motoren aus und überstreicht die Airline-Lackierung mit grüner Farbe. Mit dem neuen Übungsflugzeug trainiert die Feuerwehr die schnelle Evakuierung von Passagieren aus einem brennenden Flugzeug. Der Ernstfall einer solchen Katastrophe ereignet sich in Tempelhof zum Glück nie. Nach zahlreichen Flugunfällen während der Luftbrücke 1948/49 sterben keine weiteren Menschen auf dem Tempelhofer Feld.

Die Tempelhof Airways erleidet 1991 eine wirtschaftliche Bruchlandung und gibt ihren Betrieb auf. Ihre ausgemusterte Nord 262 dient bis zur Schließung des Flughafens 2008 noch als Übungsflugzeug der Feuerwehr.

Adresse

Tempelhofer Feld

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

DVOR-Drehfunkfeuer

Unsichtbarer Leuchtturm für Flugzeuge

Ein Doppler-UKW-Drehfunkfeuer, in englischer Abkürzung DVOR, ist ein wichtiges Element der Flugsicherung und -navigation. Es ermöglicht den „blinden“ Anflug (Instrumentenflug) auf eine DVOR-Station bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen. Die aufgeständerte Anlage aus circa 50 Einzelantennen sendet dafür ein festes Bezugssignal sowie ein im Kreis drehendes Umlaufsignal aus. Die Bordtechnik im Flugzeug errechnet aus beiden Signalen Position, Kurs und Geschwindigkeit. Mittels dieser Signale können die Pilotinnen und Piloten den Landeflug sicher und präzise navigieren.

Die deutsche Firma Standard Elektronik Lorenz AG (SEL AG) errichtet von 1984 bis 1986 zwischen den beiden Landebahnen das bis heute am Flughafen Tempelhof erhaltene DVOR-Drehfunkfeuer. Damit ersetzt die Anlage eine ältere VOR-Station an gleicher Stelle. Das aufgeständerte DVOR über dem eingeschossigen rot-weiß verkleideten Technikbau ist für das Personal deutlich aufwändiger zu bedienen als ein einfaches VOR. Dafür arbeitet es aber auch zwei- bis dreimal präziser.

Bereits 1937 hatte die SEL AG das weltweit erste Instrumentenlandesystem am neuen Flughafen Tempelhof installiert.

Seit den 1950er-Jahren werden Luftstraßen in Deutschland entlang von VOR-Stationen geführt. Seit der Jahrtausendwende verliert diese terrestrische Navigation aufgrund der Entwicklung von GPS-Navigation allerdings an Bedeutung. Daher werden Drehfunkfeuer kontinuierlich zurückgebaut.

Adresse

Tempelhofer Feld

Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Südliche Start- und Landebahn

Landebahnen für Rosinenbomber und den zivilen Flugverkehr

Aus den Hangars rollen die Propellermaschinen über das Vorfeld auf einen 75 Meter breiten Rollweg, der das elliptische Flugfeld vollständig umschließt. Entlang des Rollwegs befinden sich drei halbkreisförmige Flächen, die sogenannten Startköpfe. Hier lassen die Piloten die Triebwerke warmlaufen. Dann fahren sie mit hoher Geschwindigkeit gegen den Wind auf die Grasfläche im Zentrum des Flugfeldes und heben ab. Bis in die 1930er-Jahre gilt eine unbefestigte Grasnarbe als optimale Start- und Landebahn. Auch für den Neubau des Flughafens ab 1936 werden nur das Vorfeld, die Rollwege und die Startköpfe mit Kunststeinplatten gedeckt.

Im Sommer 1945 setzt das US-Militär das zerschossene Flugfeld instand und legt eine mit Lochblech befestigte Start- und Landebahn an. Sie verläuft in der Hauptwindrichtung Ost-West mit einer Länge von 1.885 Metern. Der Unterbau der Bahn besteht aus Trümmerschutt. Als die Westalliierten in Reaktion auf die Berlin-Blockade der Roten Armee 1948 die Luftbrücke nach West-Berlin starten, wird das Tempelhofer Feld zum wichtigsten Drehkreuz. Die amerikanischen Truppen verstärken die Lochblechbahn mit einer Bitumenschicht. Bis November 1948 legen sie zwei zusätzliche Start- und Landebahnen an, beide rund 1.600 Meter lang. Auf den drei Bahnen landen jetzt im Zwei-Minuten-Takt Transportflüge zur Versorgung der West-Berliner Bevölkerung.

1957/58 baut das US-Militär die mittlere der drei Bahnen zurück und sät erneut Gras ein. Auf den beiden anderen Start- und Landebahnen geht der militärische Flugbetrieb der US-Luftwaffe weiter – genauso wie der ab 1951 offiziell wieder eingeführte und stetig steigende zivile Luftverkehr. Die Basaltin-Kunststeinplatten aus der Bauzeit halten den immer größer werdenden Flugzeugen nicht mehr stand. Bei einer Generalerneuerung Anfang der 1960er-Jahre erhalten Vorfeld und Rollwege ihre heute erhaltene Betondecke.

Seit 2010 ist das Tempelhofer Feld öffentlich zugänglich. Die ehemaligen Start- und Landebahnen bieten jetzt einen guten Untergrund für rollende Sportarten aller Art.

Adresse

Tempelhofer Feld

12051 Berlin-Neukölln

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Befeuerung der Einflugschneise

Orientierung für sicheres Landen

Der Begriff „Befeuerung“ stammt aus der Seefahrt. Für Schiffe wurde die sichere Einfahrt in den Hafen mit Leuchtfeuern markiert. Um auch den neuen Flugverkehr technisch abzusichern, entsteht in Deutschland in den 1930er-Jahren die „Reichsflugsicherung“. Ein Sonderbeauftragter dieser neuen Behörde begleitet den Neubau des Großflughafens Tempelhof von Anfang an. Neben Anzeigern für die Landerichtung in der Einflugschneise sind Drehfunkfeuer und ein Umrandungsfeuer für das ovale Flugfeld geplant. Außerdem sollen Hindernisleuchten sowie versenkbare Landebahnleuchten installiert werden. Nur ein Teil der Befeuerung wird bis Kriegsende allerdings tatsächlich umgesetzt.

1945 richten die US-Alliierten das Berlin Air Route Traffic Control Center (BARTCC) in Tempelhof ein. Von hier aus überwachen sie die drei Luftkorridore, die das in Sektoren aufgeteilte Berlin mit den westdeutschen Besatzungszonen verbinden. Aus einem hölzernen Kontrollturm über dem Ehrenhof schalten die Soldaten die Befeuerung des Flugfelds. Für den extremen Dauerbetrieb während der Luftbrücke baut die U.S. Air Force 1948/49 nicht nur die Landebahnen, sondern auch die Flugsicherung aus. Die erste Befeuerung der östlichen Einflugschneise erfolgt über zwei Reihen aus Stahlmasten auf den Kirchhöfen der St. Thomas- und der Jerusalem-Gemeinde. 1962 lässt die U.S. Air Force sie grundlegend erneuern. Die westliche Einflugschneise befeuert das BARTCC ab 1966. Die Befeuerungsanlagen befinden sich auf dem nahegelegenen Reichsbahngelände.

Die Energie zum Betrieb der Anlagen liefert eine Generator- und Trafostation am östlichen Rand des Flugfeldes. Dafür vermauert die U.S. Air Force 1948/49 eine einst offene Säulenhalle des beliebten Sportparks Neukölln. Beim Ausbau zur „Tempelhof Air Base“ verschwinden damals Übungsplätze für Hockey, Fußball und Leichtathletik unter den verlängerten Landebahnen.