Adresse

Ringbahnstraße 126-134

12103 Berlin-Tempelhof

Reichspostzentralamt

Das Reichspostzentralamt ist ein monumentaler Komplex in der Ringbahnstraße. Der expressionistische Klinkerbau ist eng mit der Entstehung des Fernsehens in Deutschland verbunden. Darüber hinaus war er stets ein Ort für die Entwicklung von neuen Technologien. Postbaurat Edmund Beisel entwarf den 1930 fertiggestellten Bau gemeinsam mit Karl Pfuhl. Auf dem ursprünglich vom Militär genutzten Gelände befanden sich bereits mehrere Backsteinbauten. Also verbanden die Architekten den Neubau mittels einer Brücke mit einem ehemaligen Lagergebäude. Diese nahm danach ebenfalls Räume der Reichspost auf. Im Inneren des Reichspostzentralamts finden sich teils prachtvolle Art-Deco-Verzierungen.

Nach umfangreichen Sanierungen ziehen in den nächsten Jahren etwa 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskriminalamts Berlin in das ehemalige Reichspostzentralamt.

Download Publikation

Adresse

Frank-Zappa-Str. 19

12681 Berlin-Lichtenberg

Kontakt

www.orwohaus.de/

vermietung@orwohaus.de

Tel.: 030 32 533 414/190

Wissenswertes

ORWOhaus

Das ORWOhaus erinnert mit seinem Namen an die industrielle Vergangenheit des siebengeschossigen Plattenbaus. Bis zur deutschen Wiedervereinigung 1989/90 produzierte hier der Filmhersteller ORWO (Akronym aus ORiginal WOlfen). Heute ist das Haus vor allem als Probe- und Spielstätte für junge und alte Bands bekannt.

Seit 1988 zogen in das damals leer stehende ORWOhaus zwischen Eisenbahnschienen und Landsberger Allee immer mehr Bands ein. Denn das Gebäude eignete sich aufgrund seiner Lage und preiswerten Räume ideal als Probestätte. 2004 wehrten sich die Nutzerinnen und Nutzer erfolgreich gegen die geplante Schließung wegen baulicher Mängel. Sie gründeten einen gemeinnützigen Verein, sanierten die Räumlichkeiten und bespielen diese heute wieder.

Adresse

Ritterstraße 9-10

10969 Berlin-Kreuzberg

Pelikan-Haus

Georg Salomonsohn, Bankier und Besitzer der Metallwarenfabrik Hompesch & Co, ließ zwischen 1901 und 1905 das heutige Pelikan-Haus errichten. Der Architekt Kurt Berndt, der mehrere herausragende Gewerbehöfe in Berlin entwarf, konzipierte das fünfgeschossige Gebäude im neoklassizistischen Stil. Architektonische Highlights bilden die großen Fensterflächen, die klassizistische Säulengestaltung und der auffallende Bauschmuck in der fünften Etage, der überlebensgroße Atlanten darstellt.

Ansässig waren hier nicht nur die Metallwarenfabrik Hompesch, sondern auch eine Tapisseriefabrik und die Zigarettenfabrik Massary. Das Viertel im Umfeld der Ritterstraße erlangte Bekanntheit durch seine anliegenden Geschäfte und die vielen repräsentativen Bauten, in denen Handelsvertreter und Exporteure Luxusprodukte für den Handel erworben.

Ab 1933 übernahm schließlich die Firma Günther Wagner den Komplex, die unter dem Markenzeichen „pelikan“ Schreibgeräte und Tinte produzierten. Die Fassade ziert noch heute die Aufschrift „Pelikan-Haus“ und ein Relief mit Pelikan-Motiv. Seit Herbst 2014 ist hier die Brillenmanufaktur MYKITA ansässig.

Adresse

Brunsbütteler Damm 144-208

13581 Berlin-Spandau

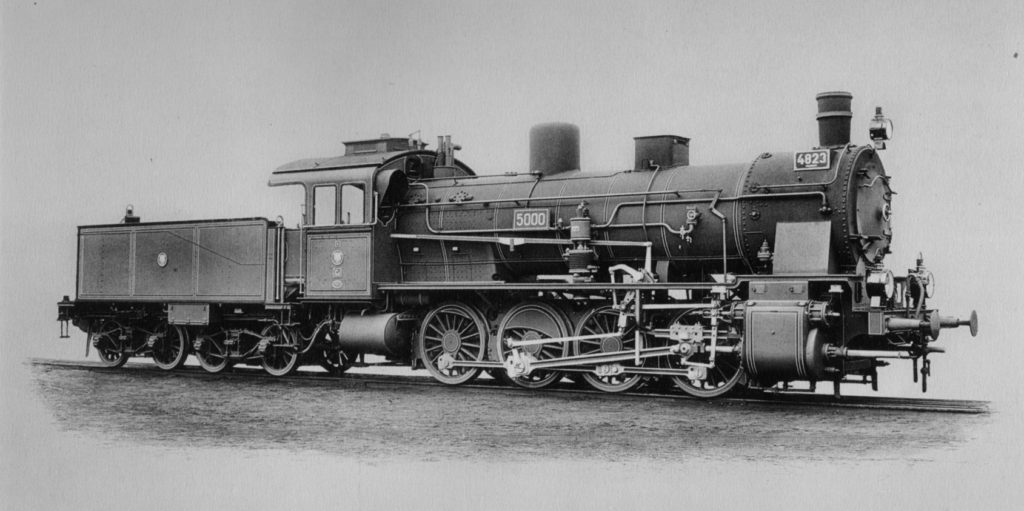

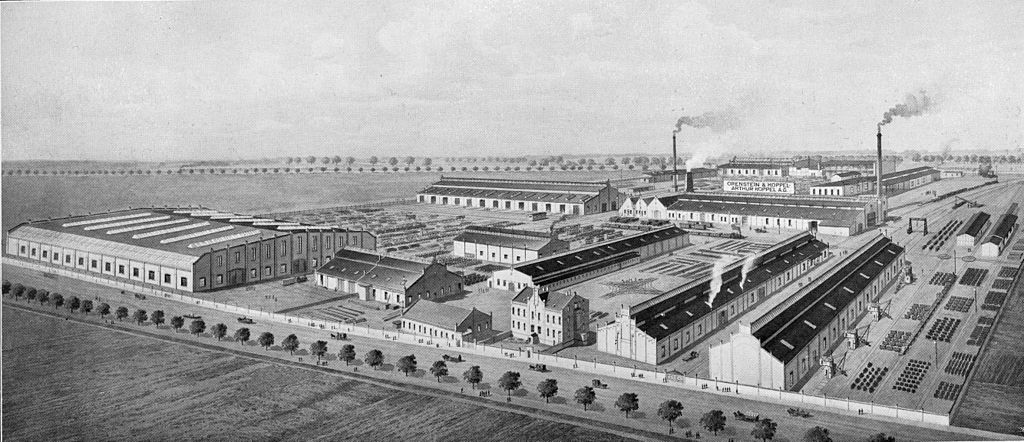

Orenstein & Koppel AG

Orenstein & Koppel wurde 1876 als Handelsunternehmen für Eisenbahnbedarf, wie Schienen und Loren, gegründet. Seit 1890 stieg das Unternehmen mit einem ersten Werk in Dortmund selbst in die Produktion ein. Neben zahlreichen Standorten in Berlin und der ganzen Welt wurde auch in Spandau um die Jahrhundertwende die Waggon- und Weichen-Bauanstalt gegründet, die später auch Bagger produzierte.

In den 1930er Jahren arbeiteten knapp 20.000 Mitarbeiter in dem weltweiten Produktions- und Vertriebsnetz. Der von der jüdischen Familie Orenstein geleitete Betrieb fiel zu Zeiten des Nationalsozialismus der Arisierung zum Opfer. Der Name blieb bei der Wiederaufnahme der Produktion nach dem zweiten Weltkrieg jedoch erhalten. Bis 2006 produzierte Orenstein & Koppel in Spandau. Die reich dekorierten Backsteingebäude am Brunsbütteler Damm nutzen inzwischen verschiedene Gewerbebetriebe.

Die Werkstatthallen von Orenstein & Koppel sind Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Daimlerstraße 143

12277 Berlin-Marienfelde

Mercedes-Benz Werk Marienfelde

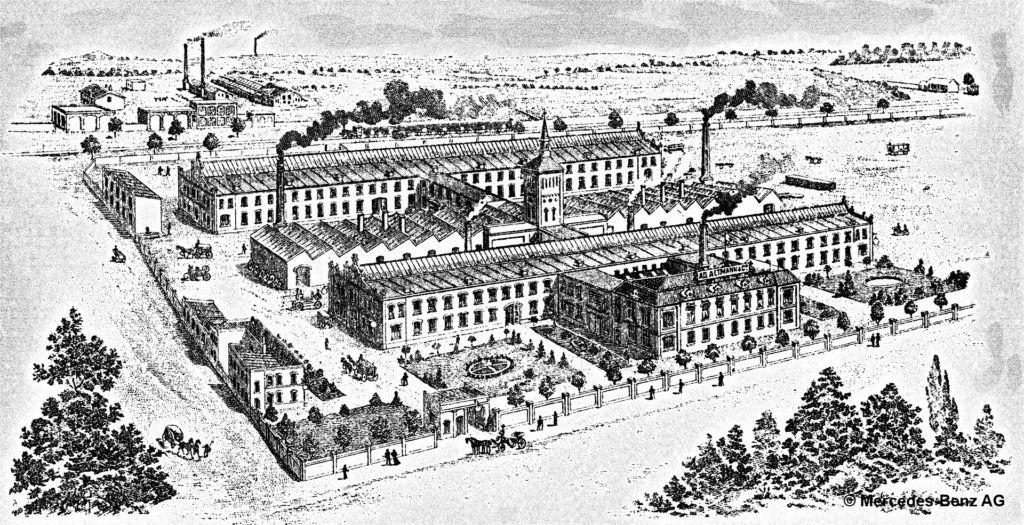

Das Mercedes-Benz Werk in Marienfelde mit etwa 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das inzwischen älteste noch produzierende Werk des Automobil-Konzerns. 1899 gründet sich die Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin AG (MMB). Sie übernimmt die Kleinmotorenfabrik Adof Altmann, die 20 Jahre zuvor ihre Produktion begonnen hatte . Die MMB produziert in Marienfelde Fahrzeuge nach Daimler-Lizenzen.

1902 übernimmt Daimler schließlich den Betrieb und die MMB meldet Konkurs an. In den nächsten 100 Jahren stellt die Zweigstelle in Marienfelde vor allem Motoren und einzelne Komponenten für ihre Fahrzeuge her. Durch Fusionierung entsteht 1926 die Daimler-Benz AG, später Daimler AG (1998). Ihre Tochtergesellschaft, die Mercedes-Benz AG nutzt heute noch immer das Werk in Marienfelde.

In den letzten Jahren fokussierte das Unternehmen die Entwicklung und den Bau umweltschonender Antriebstechniken. Mit dem Bau von Hybrid- und Elektromotoren spannt sich ein Bogen zum Ende des 19. Jahrhunderts, als Berlin mit dem Namen „Elektropolis“ bekannt war. Denn vor ihrer Übernahme stellte die Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin in der Fabrik ebenfalls Elektrofahrzeuge her.

Das Werk in Marienfelde widmet sich als Mercedes-Benz Digital Factory Campus der Digitalisierung der Automobilproduktion.

Adresse

Gneisenaustr. 2a

10961 Berlin-Kreuzberg

Kontakt

www.mehringhof.de/

Tel.: 030 691 80 21

MehringHof

Der Mehringhof in Berlin-Kreuzberg geriet vor allem während den 1980er Jahren immer wieder in die Schlagzeilen. Als alternatives Zentrum mit zahlreichen Mietern aus dem linken Milieu stand es bei der Polizei stets schnell in Verdacht. Dabei hatten die Mieter das ehemalige Fabrikgrundstück der Firma Berthold 1979 als GmbH rechtmäßig erworben. Neben der Schule für Erwachsenenbildung finden sich im MehringHof heute auch ein Theater, ein Café, Handwerks- und Gewerbebetriebe, sowie zahlreiche soziale und politische Initiativen.

Auch die lange und abwechslungsreiche Geschichte der 1858 gegründeten Berthold AG ist mittlerweile gut aufgearbeitet. Das einstige Weltunternehmen war bis zum Konkurs 1993 einer der größten Anbieter von Schriften.

Adresse

Rosa-Luxemburg-Straße 2

10178 Berlin-Mitte

Wissenswertes

Grenanderhaus

Das Grenanderhaus ist nach seinem Architekten Afred Grenander benannt. Während des Ausbaus der U-Bahn entstand 1929/30 am Verkehrsknotenpunkt Alexanderplatz ein Gleichrichterwerk für die Energieversorgung der U-Bahn. Gleichzeitig plante Architekt Grenander auf demselben Grundstück ein kombiniertes Büro- und Dienstgebäude für die Berliner Verkehrs Aktiengesellschaft (BVG). Im unteren Stockwerk bot es Platz für Geschäftsräume.

Das Gebäude ist eine Stahlskelettkonstruktion mit Verblendung aus Muschelkalkplatten und Klinkern an den Brüstungen. Das im Hof gelegene Gleichrichterwerk ist als Querbau zwischen den beiden Flügeln des Büro- und Dienstgebäudes angelegt. Von der Straße aus ist es jedoch nicht sichtbar.

Mit dem Umzug der BVG-Verwaltung in die Nähe der Jannowitzbrücke 2008 findet das Haus an der Rosa-Luxemburg-Straße einen neuen Besitzer. Zu den Mietern im Grenanderhaus zählen inzwischen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. und ein Car-Sharing Unternehmen.

Adresse

Werderscher Markt 1

10117 Berlin-Mitte

Haus am Werderschen Markt, Reichsbank

Das inzwischen als Haus am Werderschen Markt bekannte ehemalige Reichsbank-Gebäude westlich der Spree zählt auch heute noch zu den größten Gebäuden Berlins. Ende der 1930er Jahre errichtete die Reichsbank einen Erweiterungsbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihres Stammhauses. Das Bauwerk am ehemaligen Werderschen Markt durchlebte im Laufe der Jahrzehnte verschiedenste Nutzungen. Es war unter anderem von 1945 bis 1990 Sitz des Zentralkomitees der SED. Das Haus am Werderschen Markt beherbergt seit 1999 Teile des Auswärtigen Amtes.

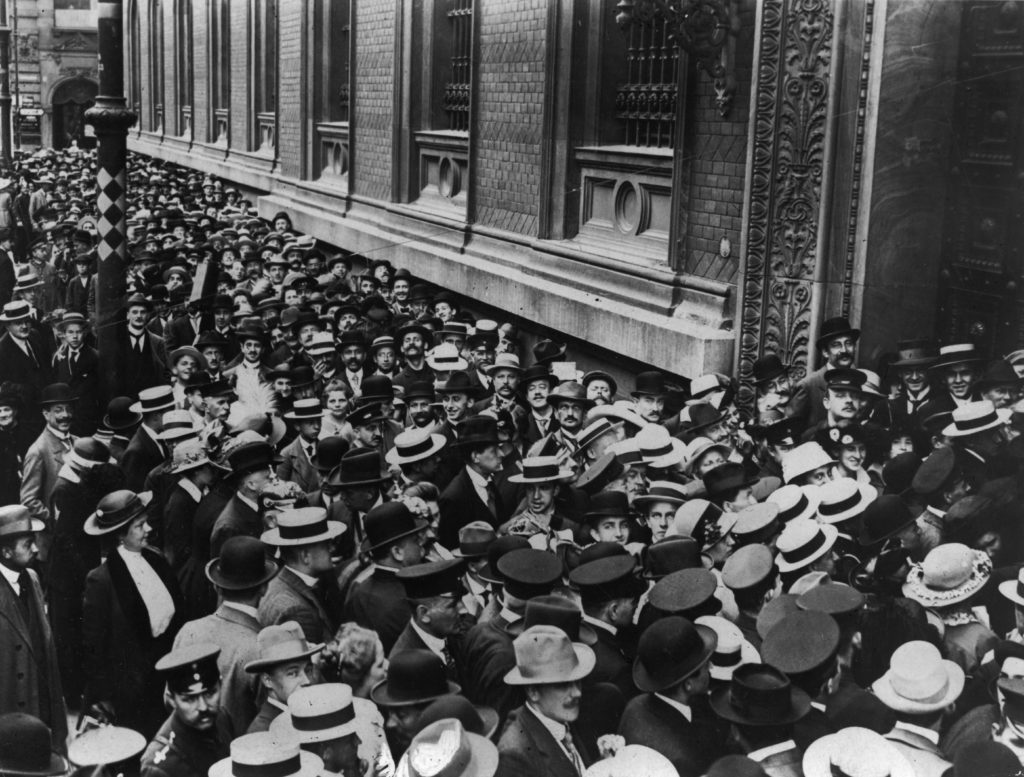

Die 1876 gegründete Reichsbank leitete als staatliches Finanzinstitut maßgeblich die Geldpolitik des Deutschen Kaiserreiches. Mit dem Wechsel der verschiedenen politischen Systeme in den darauffolgenden Jahrzehnten änderte sich auch der Name der Reichsbank immer wieder. Die Rolle als zentrale Notenbank blieb ihr jedoch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erhalten.

Download Publikation

Adresse

Hirschberger Straße 4

10317 Berlin-Lichtenberg

Knorr-Bremse AG Hauptwerk

Die Knorr-Bremse AG stieg um 1900 mit der Erfindung einer neuartigen Bremsentechnologie zu einem der wichtigsten Bremsenproduzenten Deutschlands auf. Die Fabrik in Friedrichshain wuchs ab 1903 zu einem riesigen Komplex mit 160 Metern Länge an.

Mit dem Anstieg der Produktion insbesondere für die Eisenbahnindustrie, brauchte die Firma mehr Platz. Daher errichtete der Architekt Alfred Grenander 1922 auf einem Nachbargrundstück östlich der Ringbahn ein neues Hauptwerk. Dieses war durch eine Unterführung mit den Bestandsgebäuden verbunden. Das Knorr-Bremse Hauptwerk mit seinen vier markanten Türmen lief nach dem Krieg unter dem Namen VEB Bremsenwerk weiter. Nach der Wende war es kurzzeitig wieder in Besitz der Knorr-Bremse AG, heute nutzt die Deutsche Rentenversicherung es als Bürohaus.

Download Publikation

Adresse

Neue Bahnhofstraße 9-17

10245 Berlin-Friedrichshain

Knorr-Bremse AG Verwaltung

Das zwischen 1913 und 1916 erbaute repräsentative Verwaltungsgebäude der Knorr-Bremse AG in der Neuen Bahnhofstraße ist ein Projekt des Architekten Alfred Grenander. Das ältere Verwaltungs- und Produktionsgebäude von 1906 wurde schrittweise auf die Nachbargrundstücke erweitert. Das Unternehmen produzierte seit 1899 hauptsächlich Bremssysteme für Schienenfahrzeuge. In den 1920er Jahren stieg Knorr zum größten Bremsenproduzent Europas auf. 1922 baute Grenander das angrenzende Knorr-Bremse Hauptwerk. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zählte das Unternehmen zu den drei größten Metallbetrieben Berlins. Währenddessen waren über 1000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Rüstungsproduktion der Firma tätig.

Nach der Übernahme durch die Knorr-Bremse AG München wurde das Werk 1992 schließlich stillgelegt. Zeitweise zog Zalando in die Gebäude und ließ für seine Eigenmarken Kleidung designen. Inzwischen ist „das größte Modeatelier Berlins“ jedoch wieder ausgezogen.

Download Publikation