Adresse

Tempelhofer Feld

Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Südliche Start- und Landebahn

Landebahnen für Rosinenbomber und den zivilen Flugverkehr

Aus den Hangars rollen die Propellermaschinen über das Vorfeld auf einen 75 Meter breiten Rollweg, der das elliptische Flugfeld vollständig umschließt. Entlang des Rollwegs befinden sich drei halbkreisförmige Flächen, die sogenannten Startköpfe. Hier lassen die Piloten die Triebwerke warmlaufen. Dann fahren sie mit hoher Geschwindigkeit gegen den Wind auf die Grasfläche im Zentrum des Flugfeldes und heben ab. Bis in die 1930er-Jahre gilt eine unbefestigte Grasnarbe als optimale Start- und Landebahn. Auch für den Neubau des Flughafens ab 1936 werden nur das Vorfeld, die Rollwege und die Startköpfe mit Kunststeinplatten gedeckt.

Im Sommer 1945 setzt das US-Militär das zerschossene Flugfeld instand und legt eine mit Lochblech befestigte Start- und Landebahn an. Sie verläuft in der Hauptwindrichtung Ost-West mit einer Länge von 1.885 Metern. Der Unterbau der Bahn besteht aus Trümmerschutt. Als die Westalliierten in Reaktion auf die Berlin-Blockade der Roten Armee 1948 die Luftbrücke nach West-Berlin starten, wird das Tempelhofer Feld zum wichtigsten Drehkreuz. Die amerikanischen Truppen verstärken die Lochblechbahn mit einer Bitumenschicht. Bis November 1948 legen sie zwei zusätzliche Start- und Landebahnen an, beide rund 1.600 Meter lang. Auf den drei Bahnen landen jetzt im Zwei-Minuten-Takt Transportflüge zur Versorgung der West-Berliner Bevölkerung.

1957/58 baut das US-Militär die mittlere der drei Bahnen zurück und sät erneut Gras ein. Auf den beiden anderen Start- und Landebahnen geht der militärische Flugbetrieb der US-Luftwaffe weiter – genauso wie der ab 1951 offiziell wieder eingeführte und stetig steigende zivile Luftverkehr. Die Basaltin-Kunststeinplatten aus der Bauzeit halten den immer größer werdenden Flugzeugen nicht mehr stand. Bei einer Generalerneuerung Anfang der 1960er-Jahre erhalten Vorfeld und Rollwege ihre heute erhaltene Betondecke.

Seit 2010 ist das Tempelhofer Feld öffentlich zugänglich. Die ehemaligen Start- und Landebahnen bieten jetzt einen guten Untergrund für rollende Sportarten aller Art.

Adresse

Tempelhofer Feld

12051 Berlin-Neukölln

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Befeuerung der Einflugschneise

Orientierung für sicheres Landen

Der Begriff „Befeuerung“ stammt aus der Seefahrt. Für Schiffe wurde die sichere Einfahrt in den Hafen mit Leuchtfeuern markiert. Um auch den neuen Flugverkehr technisch abzusichern, entsteht in Deutschland in den 1930er-Jahren die „Reichsflugsicherung“. Ein Sonderbeauftragter dieser neuen Behörde begleitet den Neubau des Großflughafens Tempelhof von Anfang an. Neben Anzeigern für die Landerichtung in der Einflugschneise sind Drehfunkfeuer und ein Umrandungsfeuer für das ovale Flugfeld geplant. Außerdem sollen Hindernisleuchten sowie versenkbare Landebahnleuchten installiert werden. Nur ein Teil der Befeuerung wird bis Kriegsende allerdings tatsächlich umgesetzt.

1945 richten die US-Alliierten das Berlin Air Route Traffic Control Center (BARTCC) in Tempelhof ein. Von hier aus überwachen sie die drei Luftkorridore, die das in Sektoren aufgeteilte Berlin mit den westdeutschen Besatzungszonen verbinden. Aus einem hölzernen Kontrollturm über dem Ehrenhof schalten die Soldaten die Befeuerung des Flugfelds. Für den extremen Dauerbetrieb während der Luftbrücke baut die U.S. Air Force 1948/49 nicht nur die Landebahnen, sondern auch die Flugsicherung aus. Die erste Befeuerung der östlichen Einflugschneise erfolgt über zwei Reihen aus Stahlmasten auf den Kirchhöfen der St. Thomas- und der Jerusalem-Gemeinde. 1962 lässt die U.S. Air Force sie grundlegend erneuern. Die westliche Einflugschneise befeuert das BARTCC ab 1966. Die Befeuerungsanlagen befinden sich auf dem nahegelegenen Reichsbahngelände.

Die Energie zum Betrieb der Anlagen liefert eine Generator- und Trafostation am östlichen Rand des Flugfeldes. Dafür vermauert die U.S. Air Force 1948/49 eine einst offene Säulenhalle des beliebten Sportparks Neukölln. Beim Ausbau zur „Tempelhof Air Base“ verschwinden damals Übungsplätze für Hockey, Fußball und Leichtathletik unter den verlängerten Landebahnen.

Adresse

Tempelhofer Feld

12049 Berlin-Neukölln

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Wetterstation / Bürgerschaftshaus

Vom Flugwetterdienst zum Haus für bürgerschaftliches Engagement

Präzise Informationen über die Wetterverhältnisse, aufbereitet vom Flugwetterdienst, sind bis heute Voraussetzung für den Betrieb jedes Flughafens. Seit etwa 1950 ist diese Funktion hier, in der Wetterstation ganz im Osten des Tempelhofer Feldes, untergebracht. In dem 1939 errichteten Gebäude befand sich ursprünglich eine „Adcock-Peilanlage“. Die NS-Luftwaffe hat von hier aus Bomber und Jagdflugzeuge per Funk geortet und navigiert.

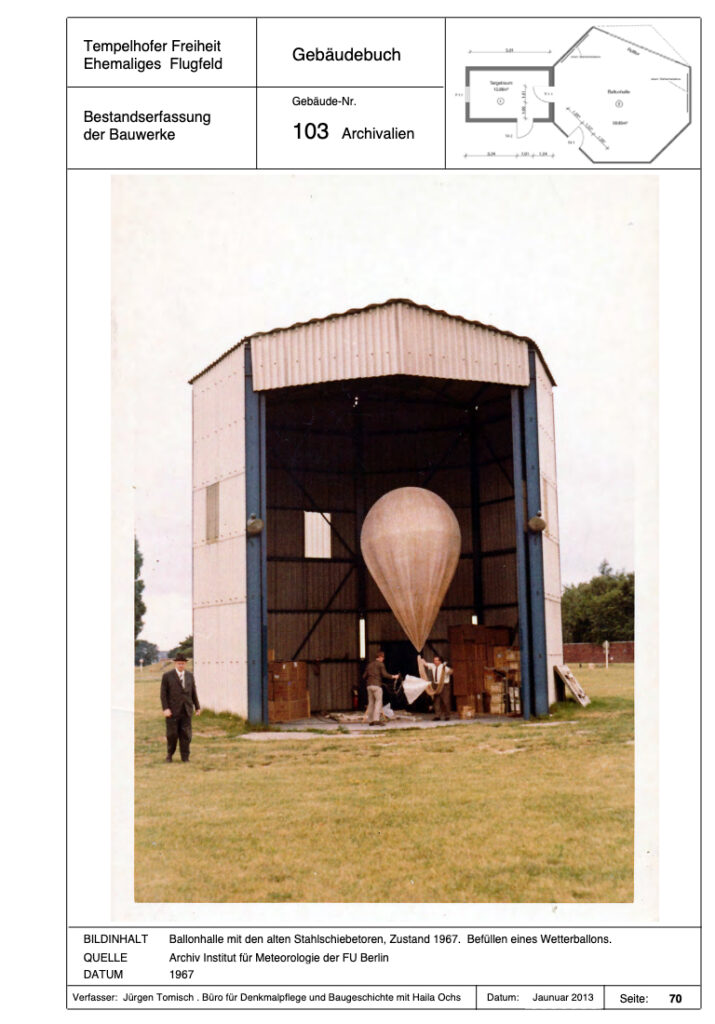

Um 1950 bauen die US-Alliierten das Gebäude zur Wetterstation um. Kleine aerologische Messgeräte, sogenannte Radiosonden, steigen hier an Wetterballons auf, um beispielsweise Temperatur, Luftfeuchte, Windrichtung und -geschwindigkeit zu messen. 1956 übernimmt das Institut für Meteorologie und Geophysik der Freien Universität Berlin (FU Berlin) die Anlage als „Aerologische Station“. 1965 wird dafür eine neue Ballonhalle errichtet und das Stationsgebäude danach noch zwei Mal erweitert. Für ihre luftelektrischen Untersuchungen setzen die Mitarbeitenden modernste Blitzzähler und Gewitterortungsgeräte mit hohen Reichweiten ein.

Nach der Schließung der Wetterstation 1993 steht das Gebäude lange leer. Erst 2017 kehrt wieder Leben ein. Der Verein „Haus 104 Tempelhofer Feld e.V.“ stellt das Gebäude interessierten Gruppen und Initiativen zur Verfügung. Als Bürgerschaftshaus wird es beispielsweise für öffentliche, gemeinwohlorientierte und kulturelle Aktivitäten genutzt. Nach der denkmalgerechten Sanierung zeigt die Südwestfassade wieder ihren ursprünglichen rot-weißen Signalanstrich und auf dem Dach wird jetzt Solarstrom produziert.

Adresse

Tempelhofer Feld

12049 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Ballonhalle

Aufstieg im Dienst der Wissenschaft

Acht Offiziere, ein ziviler Ballonführer und 29 Soldaten werden 1884 nach Schöneberg abkommandiert. Am Westrand des Tempelhofer Feldes soll das neue „Ballon-Detachement“ das militärische Potenzial der ersten Luftfahrzeuge für die preußische Armee erproben. Die Ballonhalle der Truppe dürfen bald auch Tüftler und Luftfahrtpioniere nutzen – und die Wissenschaft. Deswegen können Professoren des „Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts“ bei insgesamt 75 bemannten Ballonaufstiegen Luftdruck, -temperatur und -feuchtigkeit in steigender Höhe messen.

Gut 50 Jahre später, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist das Tempelhofer Feld allerdings ein von US-Truppen besetzter Flughafen. Präzise Wetterdaten liefern inzwischen Radiosonden – kleine aerologische Messgeräte, die an unbemannten Wetterballons in die Atmosphäre aufsteigen. Um 1950 baut die U.S. Air Force eine alte Peilanlage im Osten des Tempelhofer Felds dafür zur Flugwetterstation um. In einer hölzernen Ballonhalle werden die Wetterballons für ihren Aufstieg mit Wasserstoff befüllt. 1956 übernimmt das Institut für Meteorologie und Geophysik der Freien Universität Berlin (FU Berlin) die Einrichtung als „Aerologische Station“.

Neue, besonders lange Spezialballons sollen in den 1960er-Jahren bis zu 50 Kilometer in die Atmosphäre aufsteigen – aber in der kleinen Füllhalle sind die teuren Ballons kaum zu befüllen. 1965 lässt die FU Berlin deshalb die heute erhaltene, zehn Meter hohe Ballonhalle mit achteckigem Grundriss errichten. Die leichte Stahlgerüstkonstruktion soll dem Druck einer möglichen Wasserstoffexplosion nachgeben und ist mit feuerhemmenden (asbesthaltigen) Eternitplatten verkleidet. In dem 1974 ergänzten Anbau präparieren Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes die „Targets“, kleine reflektierende Anhänger, die den Aufstieg der Ballons auf dem Radar anzeigen.

Am 9. Juni 1966 erreicht ein Wetterballon von hier aus die Weltrekordhöhe von 51.388 Metern – ein großer Erfolg für die Erforschung der Stratosphäre. Ein neues aerologisches Messsystem automatisiert ab 1984 die Aufstiege der Radiosonden weitgehend. 1993 endet mit der Schließung der Flugwetterstation auch der Betrieb der Ballonhalle.

Barrierefreiheit

Tempelhofer Feld

Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Alter „Flughafen Berlin“

Luftkreuz Europas

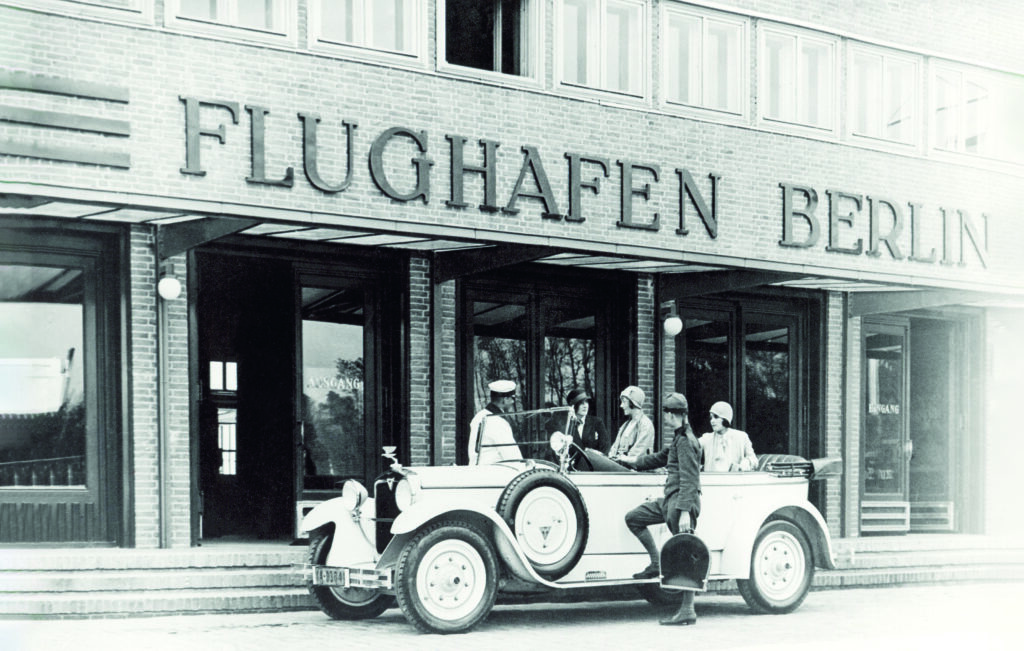

Im Februar 1919 richtet die Deutsche Luft-Reederei GmbH die weltweit erste Linienflugverbindung ein. Zweimal am Tag pendeln ihre Maschinen zwischen der Reichshauptstadt Berlin und Weimar, wo sich drei Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs gerade die Deutsche Nationalversammlung konstituiert. Weil das preußische Militär keine Zulassung für das Tempelhofer Feld gewährt hatte, landen die Maschinen auf dem abgelegenen Flugplatz Johannisthal. Stadtbaurat Leonhard Adler geht schließlich auf das Drängen der neuen Luftfahrtgesellschaften ein und kauft im Namen der Stadt den östlichen Teil des Tempelhofer Feldes von der Reichswehr. Am 8. Oktober 1923 eröffnet der „Flughafen Berlin“ – zunächst allerdings in provisorischen Holzgebäuden.

Bereits in seinen ersten Betriebsjahren entwickelt sich der neue stadtnahe Flughafen zum größten Luftkreuz Europas. Die Zahl der Starts verzehnfacht sich auf über 4.700, die Passagier- und Frachtzahlen steigen rasant. Die Flotte der 1926 hier gegründeten Deutschen „Luft Hansa AG“ umfasst schon damals 162 Maschinen. Rekordflüge und spektakuläre Flugvorführungen locken bis zu 400.000 Schaulustige auf den Flughafen Berlin.

Die ersten festen Bauten entstehen erst nach Eröffnung des Flughafens. In den funktionalen Formen der Neuen Sachlichkeit entwerfen Heinrich Kosina und Paul Mahlberg bis 1925 fünf Flugzeughallen, eine Reparaturwerft und einen Scheinwerferturm. Zapfstellen auf dem Rollfeld versorgen die Maschinen mit Flugbenzin aus einer unterirdischen Tankanlage. Das elegante Art Déco-Interieur im Hauptgebäude der Architekten Klaus und Paul Engler verströmt ab 1929 das weltstädtische Flair der Goldenen Zwanziger Jahre. Allein mit den immer weiter steigenden Passagierzahlen hält der Ausbau des alten Flughafens nicht Schritt. Schon Anfang der 1930er-Jahre beginnen die Planungen für den Neubau des Flughafens Tempelhof weiter westlich am Tempelhofer Damm.

Nach der Machtergreifung der NSDAP zeigt sich, wie eng Luftfahrt, Militär und Regierungspolitik verflochten sind. Im Zweiten Weltkrieg wird die Tempelhofer Luft Hansa-Flotte in ein Bombergeschwader umgerüstet. Von 1939 bis 1945 wird das alte Flughafengebäude, das inzwischen inmitten des Rollfeldes des neuen Flughafens liegt, vorrangig militärisch genutzt. Das Tempelhofer Feld verwandelt sich in einen Fliegerhorst der Luftwaffe. In den Hangars des alten Flughafens und im Eisenbahntunnel des Neubaus reparieren und produzieren Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für die „Luft Hansa“ und die „Weser Flugzeugbau GmbH“ Kampfflugzeuge. Auch Juden werden – vor ihrer Deportation – für diese Arbeiten ausgebeutet. 1953 erfolgt der Abriss des kriegsgeschädigten Gebäudes.

Adresse

Columbiadamm 64

10965 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Konzentrationslager (KZ) Columbia

Das einzige Konzentrationslager der SS in Berlin

Einen Monat nach Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler nutzen die Nationalsozialisten den Reichstagsbrand als Vorwand, um die verfassungsmäßigen Grundrechte außer Kraft zu setzen. In den folgenden Verhaftungswellen verschwinden politische Gegner der NSDAP zu Tausenden in provisorischen Arrestlagern. Allein in Berlin richtet die neue Geheime Staatspolizei (Gestapo) über einhundert solcher Orte ein. Auch das heruntergekommene ehemalige Gefängnis im Columbia-Haus am Nordrand des Tempelhofer Felds wird dafür im Frühjahr 1933 wieder in Betrieb genommen.

Bereits 1896 wurde das Gebäude als dritte Berliner Militär-Arrestanstalt errichtet. Es umfasst 156 Zellen, ein Gerichtsgebäude und ein Beamtenwohnhaus. 1919 übernimmt die Berliner Justiz die Anlage. Den Namen Columbia-Haus erhält das Gebäude nach dem ersten Transatlantik-Passagierflug. 1927 landet Charles Chamberlin mit seinem Flugzeug „Miss Columbia“ erstmals auf dem alten „Flughafen Berlin“. Im Frühjahr 1933 sind die 156 Zellen im Columbia-Haus zweifach überbelegt. Die Gestapo-Beamten misshandeln hier so brutal, dass Schikanen und Quälereien bald sogar offiziell verboten werden – weitere Todesopfer verhindert das nicht.

Ab 1935 integriert schließlich die SS das Columbia-Haus in das System der Konzentrationslager. Etwa 8.000 Menschen verschwinden in den Zellen, darunter Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden, Intellektuelle, Ärzte und Rechtsanwälte, Journalisten und Geistliche – und besonders viele Homosexuelle. Für den Neubau des Flughafens ordnet das Reichsluftfahrtministerium 1936 die Schließung des Konzentrationslagers an. Die Häftlinge werden in das KZ Sachsenhausen gebracht. Der Abriss des Konzentrationslagers Columbia erfolgt im Mai 1938, weil es dem Bau des neuen Flughafens im Wege steht.

Seit 2024 erinnert der Schriftzug „nicht mehr zu sehen“ an das einzige offizielle KZ in Berlin. Er ergänzt das gegenüberliegende Mahnmal von 1994, das ein Zellengebäude symbolisiert. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Menschen im Gestapo-Gefängnis und dem Konzentrationslager Columbia ermordet wurden, keiner der Täter wurde später angeklagt.

Adresse

Columbiadamm 34

10965 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Eisenbahn- und Straßentunnel

Vernetzung mit städtischem Verkehr | Zwangsarbeit

Bevor irgendein Gebäude des neuen Flughafens Tempelhof entsteht, wird die Großbaustelle 1936 mit Straßen und mit einer Eisenbahntrasse erschlossen, um Baumaterial anliefern zu können. Die Gleise führen vom Güterbahnhof Hermannstraße an der Ringbahn bis zum Columbiadamm.

Das Gleis folgt der gekrümmten Flughalle und taucht unter der Abfertigungshalle in einen 400 Meter langen Eisenbahn- und Straßentunnel ein. Dort unten soll der Tunnel die zentrale Frachthalle mit den seitlich angrenzenden Post- und Frachtenhöfen für den Flugbetrieb erschließen. Um Luftpost und Frachtgut so effizient wie möglich zu bewegen, bilden Güterwagen, Frachthalle und Rollfeld eine Ebene. Über die im Tunnel integrierte Fahrstraße erreichen auch Lastwagen die beiden Post- und Frachtenhöfe, um Luftfracht zu liefern und aufzunehmen. Aber dazu kommt es nie.

Nach Kriegsbeginn nutzt das NS-Regime den Eisenbahn- und Straßentunnel zunächst als Lagerraum. Im Sommer 1944 verlegt die am alten Flughafengebäude ansässige Weser Flugzeugbau GmbH ihre Rüstungsproduktion in den geschützten Tunnel. Mindestens 2.400 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter fertigen und reparieren hier das Jagdflugzeug Focke-Wulf 190 und den berüchtigten „Sturzkampfbomber“ Ju 87. Die „Weserflug“ und die „Luft Hansa“ beuten hier verschleppte Zivilisten aus den besetzten Gebieten Europas aus, darunter auch Juden, bevor diese in Konzentrationslager deportiert werden.

Von der unterirdischen Rüstungsproduktion zeugt bis heute die Kranbahn an der Tunneldecke. Luftfracht wird im Eisenbahn- und Straßentunnel nie umgeschlagen, stattdessen liefern hier Kesselwagen bis in die 1980er-Jahre das Schweröl für das flughafeneigene Heizkraftwerk.

Adresse

Platz d. Luftbrücke 5

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Post- und Frachtenhof Nr. 2

Getrennte Funktionsebenen

Die monumentale Architektur des neuen Flughafens Tempelhof ist ideologisch motiviert, seine Größe hat aber auch sachliche Gründe: Die Passagier- und Frachtzahlen am 1923 eröffneten alten „Flughafen Berlin“ steigen immer weiter an. Der neue Flughafen begegnet der wachsenden Nachfrage mit einem ausgeklügelten logistischen Konzept. Die Trennung der Verkehrsströme von Passagieren, Gepäck, Fracht und Post ist damals innovativ und bis heute richtungweisend für den weltweiten Flughafenbau.

Architekt Ernst Sagebiel integriert das Gebäude in das natürliche Gefälle des Geländes. Dabei entstehen Kellergeschosse, die Sagebiel nutzt, um die Logistik der verschiedenen Verkehrsströme zu trennen. Die Passagiere bewegen sich auf dem Weg vom Flugzeug bis zum Ausgang nach oben: Vom Flugsteig über eine Treppe in die große Abfertigungshalle und von dort über eine weitere Treppe zum Ausgang am Ehrenhof.

Die ausgeladene Fracht wird dagegen ebenerdig in die beiden Post- und Frachtenhallen gefahren. Hier wird sortiert, verzollt und auf LKWs verladen. Der Bahnanschluss wird – anders als ursprünglich geplant – nie zum Transport von Luftfracht genutzt. Die beiden symmetrisch angeordneten Post- und Frachtenhöfe liegen im 3. Untergeschoss, dem tiefsten Punkt des Flughafens. Die insgesamt 11 Etagen sind nur von hier aus sichtbar.

Adresse

Platz d. Luftbrücke 5

12101 Berlin- Tempelhof

Industriekultur erleben

Besucherzentrum CHECK-IN

Informationszentrum des Flughafen Tempelhof

Seit 2011 kümmert sich die Tempelhof Projekt GmbH um den Erhalt und die künftige Entwicklung des Flughafenareals. 2020 eröffnet sie ihr Besucherzentrum CHECK-IN links vom Haupteingang des historischen Empfangsgebäudes. Das Besucherzentrum ist der zentrale Anlaufpunkt für alle, die sich für den historischen Flughafen mit seiner wechselvollen Geschichte interessieren. Von hier starten vielfältige Gebäudeführungen.

Die Dauerausstellung „EIN WEITES FELD. Der Flughafen Tempelhof und seine Geschichte“ gibt einen fundierten Überblick. Die von der Stiftung Topographie des Terrors erarbeitete Schau beleuchtet den Flughafenbau als Prestigeprojekt der Nationalsozialisten, seine Rolle während der Berliner Luftbrücke und erinnert an den alten Flughafen als Knoten in einem frühen europaweiten Verkehrsnetz.

Das Besucherzentrum CHECK-IN ist auch ein Ort für Tagungen und Veranstaltungen. Bei der thematischen Reihe „THFxGESCHICHTE“ stellen Fachleute regelmäßig Themen vor und laden zur Diskussion ein.

Adresse

Flughafen Tempelhof

Ehrenhof

Platz d. Luftbrücke 2

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Ehrenhof mit Adlerkopf

Selbstdarstellung des NS-Regimes

Die Eisengussteile sind zu mächtig für die Schneidbrenner. Im Frühjahr 1962 mühen sich die Mitarbeiter der Firma Böttcher & Klapper mehr als zwei Wochen, bis die gewaltige Eisenplastik eines Reichsadlers über dem Ehrenhof am Flughafen Tempelhof abgetragen ist. Das 1941 aufgestellte, über sieben Tonnen schwere Hoheitssymbol des NS-Staates verschwindet aber nicht aus politischen Gründen. Die Mitarbeiter entfernen es, um Platz für eine moderne Radaranlage auf dem Dach der Eingangshalle zu schaffen.

„Entnazifiziert“ hatten die US-amerikanischen Alliierten den Adler bereits zuvor auf kreative Weise. Kurz nach Kriegsende überdecken sie das Hakenkreuz unter den Adlerkrallen mit einem eigenen Flaggenemblem. Vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli 1947 erhält der Adler dann einen hellen Anstrich an Kopf und Krallen. Jetzt erinnert er an den Weißkopfseeadler, dem Nationalsymbol der Vereinigten Staaten. Damalige Farbaufnahmen zeigen den „Weißkopfseeadler“ über dem „Eagle Square“, wie die US-Truppen den Ehrenhof nennen.

In Entwürfen aus den 1930er-Jahren bilden der 1936 errichtete Ehrenhof und die abschließende Eingangshalle den Höhepunkt der repräsentativen Stadtseite des neuen Flughafens. Der von Hitler proklamierte „Weltflughafen“ soll hier mit monumentalen Formen und teuren Materialien die Macht des NS-Reichs zur Schau stellen. Der Flughafen ist auch Teil von Hitlers Planungen für eine „Welthauptstadt Germania“. Der Architekt des Flughafens, Ernst Sagebiel, gestaltet den Flughafen als Endpunkt einer gigantischen Sichtachse. Diese soll vom Eingang des Flughafens über einen 250 Meter großen kreisförmigen Platz bis zum Kreuzberg führen. Am höchsten Punkt des Kreuzbergs erinnert Schinkels Nationaldenkmal von 1821 an die Befreiungskriege gegen Napoleon; im Nationalsozialismus auch ein Schauplatz für völkische Sonnenwendfeiern.

Um die Sichtachse an ihrem Endpunkt über der Eingangshalle zu betonen, fertigt der Bildhauer Walter Lemcke 1939 das Modell einer martialischen Adlerfigur. Die Eisengussteile für die 5,20 Meter mal 4,60 Meter große Tierplastik liefert die Kunstgussgießerei Lauchhammer. Das meiste der Skulptur wird nach dem Abbau 1962 verschrottet. Der Adlerkopf bleibt allerdings erhalten und verschwindet im Magazin des West Point Militärmuseums in den USA. Auf Initiative der in Tempelhof stationierten US-Truppen kehrt der Adlerkopf aber 1985 nach Berlin zurück. Bis heute ist er auf einem kleinen Sockel vor dem Ehrenhof zu sehen.