Adresse

zwischen Tegeler Weg, Gartenfelder Straße und Saatwinkler Damm

10589 / 14059 / 13629

Berlin–Charlottenburg, Berlin–Siemensstadt

Industriekultur erleben

Siemensbahn Bahnhof Wernerwerk

Pendlerstrecke nach Siemensstadt

Die Bahnhöfe der Siemensbahn sind verlassen. Wo die Natur noch freie Flächen zulässt, ziert Graffiti die ehemaligen S-Bahn-Stationen in Spandau. In den 1930er-Jahren geht es hier deutlich geschäftiger zu. Im Berufsverkehr fahren Pendlerzüge im Zehn-Minuten-Takt, zu Stoßzeiten sogar alle fünf Minuten. Täglich nehmen rund 35.000 Menschen die Bahn zu ihrer Arbeit in die Siemensstadt.

Ab 1897 errichtet Siemens zwischen Spandau und Charlottenburg eine wachsende Fabrikstadt. In Siemensstadt sind mehr als 55.000 Menschen beschäftigt. Trotz der eigens gebauten Arbeitersiedlungen wohnt die überwiegende Mehrheit von ihnen in den nördlichen und nordwestlichen Bezirken Berlins. Zur Hauptverkehrszeit pendeln so viele Menschen von und nach Siemensstadt, dass es wiederholt zu Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten kommt. Versuche, dieser logistischen Herausforderung durch gestaffelte Arbeitszeiten zu begegnen, scheitern.

1925 beschließt der Elektrokonzern in Eigenregie eine Schnellbahn quer durch die Siemensstadt zu errichten. 1929 eröffnet die Strecke zwischen den Bahnhöfen Gartenfeld, Siemensstadt und Wernerwerk. Von hier fährt sie weiter zum Bahnhof Jungfernheide, wo sie Anschluss an die Ringbahn hat.

Die im Zweiten Weltkrieg schwerbeschädigte Strecke geht erst 1956 wieder in Betrieb. Nach der Teilung Berlins verlegt Siemens seinen Hauptsitz nach München. In den folgenden Jahren kommen die Beschäftigten vermehrt mit dem Auto über die Stadtautobahn oder mit der neuen U-Bahnlinie U7 nach Siemensstadt. Im September 1980 stellt die DDR-Reichsbahn schließlich den Verkehr auf der wenig frequentierten Strecke ein. Ein Kuriosum: Während der deutschen Teilung ist die DDR-Reichsbahn für den Betrieb der S-Bahn in West- und Ost-Berlin zuständig.

Seit 2018 plant das Land Berlin die Strecke zu reaktivieren und zu verlängern. Dies soll den neuen Forschungscampus Siemensstadt² und die Siedlungen im Nordwesten Spandaus besser an die Innenstadt anbinden. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2029 sollen wieder Züge über die historische Strecke rollen.

Die Siemensbahn ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Mauerstraße 53

10117 Berlin-Mitte

Kleisthaus / Bankhaus von der Heydt

Das Bankhaus von der Heydt & Co. enstand 1912-13 am Rand des Bankenviertels in Berlin-Mitte. Um 1810 wohnte der Literat Heinrich von Kleist in einem später abgerissenen Wohnhaus an derselben Stelle. Ihm verdankt das Gebäude seinen heutigen Namen: Kleisthaus.

Hinter der neoklassizistischen Fassade des 1912 errichteten Hauses verbirgt sich eine abwechslungsreiche Geschichte. Der Bankengründer Eduard von der Heydt hatte vielerlei Beziehungen zu Industrie und Politik. Nach dem Ersten Weltrkieg wurde er Vermögensverwalter des Ex-Kaisers Wilhelm II. und baute seine internationalen Verbindungen aus. Dies bewahrte die Bank jedoch nicht vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Jahre 1927 fing die Firma Thyssen die Bank auf und benannte sie schließlich in August-Thyssen-Bank um.

Das Gebäude übernahm ab 1936 die Deutsche Landesbankzentrale. 1940 baute das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda einen weiteren Trakt an und zog 1943 ein. Nach dem Krieg diente das Kleisthaus zeitweise als Flüchtlingsheim und wurde erst im Jahr 2001 für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales saniert. Die geschichtsträchtigen Räume im Kleisthaus stehen inzwischen als Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung offen.

Download Publikation

Adresse

Molkenmarkt, Am Krögel

10179 Berlin-Mitte

Kontakt

kontakt@alte-muenze-berlin.de

Tel.: 030 9829414

www.alte-muenze-berlin.de/

Alte Münze am Molkenmarkt

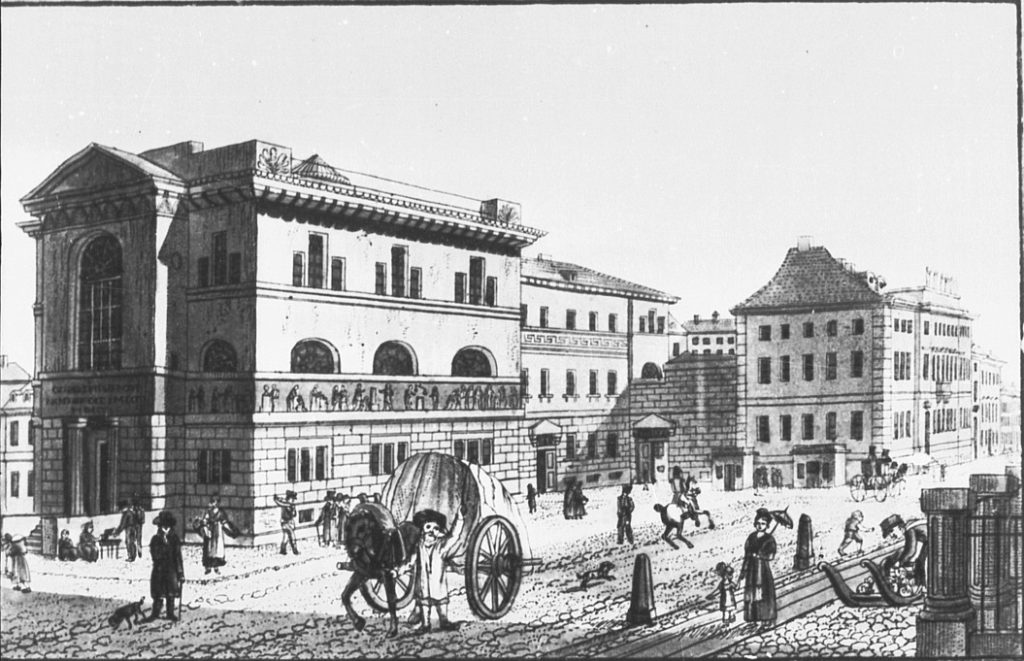

Das eher schlichte Hauptgebäude der Alten Münze am Molkenmarkt ist mit einer Kopie des Frieses vom Vorgängerbau am Werderscher Markt verziert. Das bereits vorhandene Palais Schwerin von 1704 wurde um einige Meter versetzt und in den Neubau integriert. Die eigentlichen Produktionshallen befinden sich ebenso wie bei den Vorgängerbauten am Spreeufer. Die Kraft des Wassers trieb die schweren Maschinen zur Münzprägung an.

Die Münzprägung in Berlin hat eine lange Geschichte mit vielen Standortwechseln hinter sich. 1280 markiert die erste urkundliche Erwähnung der Münzherstellung in Berlin. 500 Jahre später erhält die Berliner Münze das Zeichen „A“. An diesem kleinen Buchstaben ist auch heute noch erkennbar, woher die Münze stammt.

Die ab 1934 errichtete Münzprägeanstalt war bis zum Jahreswechsel 2005/2006 in Betrieb. Auf die anfangs hier hergestellten Reichsmark Münzen folgten Pfennig, D-Mark und schließlich der Euro. Inzwischen steht das Gelände für Events und Ausstellungen zur Verfügung. Die Staatliche Münze produziert mittlerweile in Reinickendorf.

Adresse

Viktoriastraße 10-18

12105 Berlin-Tempelhof

Kontakt

www.ufafabrik.de/

vermietung@ufafabrik.de

Tel.: 030 755 03 143

Industriekultur erleben

Wissenswertes

ufaFabrik Tempelhof

Von der Filmfabrik zum Visionslabor

Berlin die Filmstadt: Dieser internationale Ruf ist verknüpft mit der Geschichte der ufaFabrik in Tempelhof. Die Universum-Film AG (UFA) gründet sich 1917 mitten im Ersten Weltkrieg mit politischer Unterstützung. Ziel ist es, der ausländischen Filmkonkurrenz gewachsen zu sein, auch in der Propaganda.

Die Ateliers in Tempelhof in der Oberlandstraße fungieren ab 1921 zusammen mit den Ateliers in Babelsberg als Produktionszentrum der UFA. Der Regisseur Fritz Lang realisiert dort sein Großprojekt Metropolis. Die technische Nachbearbeitung der Filme findet dagegen hier in Tempelhof auf dem Gelände an der Viktoriastraße statt. 1937 übernimmt die NSDAP die UFA und zentralisiert die Filmwirtschaft des Deutschen Reiches, um sie erneut für Propaganda-Zwecke zu nutzen. Nach 1945 wird der UFA-Konzern schließlich entmachtet. Nach Schließung des Filmkopierwerks im Jahr 1956 stehen die Hallen in der Viktoriastraße lange leer.

1979 besetzt eine Schöneberger Kommune das Areal. Mitten im Kalten Krieg entsteht ein neues Traumlabor, das Internationale Kulturzentrum ufaFabrik. Öko-Pioniere gestalten dieses alternative Lebens- und Arbeitsprojekt. Sie gestalten eine grüne Oase mit dezentraler Energieversorgung und Dachbegrünung. Die ehemalige Kantine und der historische Kinosaal werden zu Veranstaltungsräumen. Nach und nach entstehen Werkstätten und Wohnungen, eine Bio-Bäckerei und ein Café sowie eine Schule, ein Kinderbauernhof und eine Zirkusschule.

Inzwischen engagieren sich 30 Bewohner:innen und 160 Mitarbeiter:innen für die Vision eines toleranten Lebens und eines offenen Nachbarschaftstreffpunkts. Mit ihrem ökologischen und sozialen Engagement inspiriert die ufaFabrik am Ufer des Teltowkanals darüber hinaus zahlreiche Nachfolgeprojekte.

Download Publikation

Adresse

Wendenschlossstraße 142–154

12557 Berlin-Köpenick

Wissenswertes

GEMA Köpenick

Die als Tonstudio erfolgreiche Firma „Tonographie“ der beiden Radio- und Funkenthusiasten Paul-Günther Erbslöh und Hans-Karl von Willisen bekam 1932 Kontakt zur Kieler Nachrichtenmittelversuchsanstalt (NVA) der Marine. Kurz darauf begann in Kooperation mit der NVA die Entwicklung von Geräten für die Funkortungstechnik. Die Kriegsmarine forcierte die Pläne. Daraufhin gründeten Erbslöh und Willisen 1934 die Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate mbH, kurz GEMA. In den nächsten folgenden Jahren entwickelt sich die GEMA zum wichtigsten Pionierunternehmen der deutschen Radartechnik. Mit ihrer Unterstützung erwarb die Firma ein 36.000 m2 großes Grundstück mit leerstehenden Fabrikgebäuden an der Wendenschlossstraße.

Nach Auflösung der GEMA im Mai 1945 ging daraus 1949 der Volkseigene Betrieb (VEB) Funkwerk Köpenick hervor, eines der bedeutendsten Unternehmen der Funktechnik in der DDR. Der VEB Funkwerk Köpenick stellte beispielsweise die Funktechnik des Fernsehturms am Alexanderplatz. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde der Standort an der Wendenschloßstraße schließlich 2002 aufgegeben. Das Areal wird unter anderem von einem Discounter und einer Autowerkstatt genutzt. Auf dem Gelände ist inzwischen der Bau eines Wohngebietes geplant. Dazu erfolgte der Abriss des Verwaltungsgebäudes im Frühjahr 2022.

Adresse

Am Amtsteich 15

03046 Cottbus

ERIH-Mitglied

Dieselkraftwerk Cottbus – Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst

Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) befindet sich am Standort Cottbus in einem bedeutenden Industriedenkmal, dem ehemaligen Dieselkraftwerk. Schon die Architektur ist eine Reise wert. Der Entwurf für das 1928 fertiggestellte Werk stammt von Werner Issel (1884-1974). Der kunstvolle Bau mit der eleganten Ziegelfassade und den aufstrebenden Fensterfronten ist ein Paradebeispiel für die Kraftwerksarchitektur der 1920er-Jahre.

Der große Dieselgenerator des Kraftwerks war für Spitzenlasten ausgelegt und konnte zudem bei Bedarf zugeschaltet werden. Auch ein Umspannwerk fand im Dieselkraftwerk Cottbus Platz. Die Technik für beide Bereiche kam von der AEG in Berlin. Allerdings ging das Kraftwerk aufgrund neuer technologischer Entwicklungen bereits 1959 außer Betrieb.

Heute ist in dem Gebäude das BLMK an seinem Cottbuser Standort zu Hause und damit die umfassendste museale Sammlung von Kunst aus der DDR bzw. Ostdeutschland. Auf 1.200 Quadratmetern Fläche ist ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Ausstellungsprogramm zu erleben. Dazu kommen Kunstkurse und umfangreiche Aktivitäten der Kunstvermittlung.

Adresse

Werminghoffstraße 20

02977 Hoyerswerda

ERIH-Mitglied

Energiefabrik Knappenrode im Sächsischen Industriemuseum

Mit dem Bau der Brikettfabrik Werminghoff/Knappenrode in den 1910er-Jahren entstand mitten in der alten sorbischen Kulturlandschaft ein damals moderner Industriestandort. Braunkohleabbau und -veredelung prägen fortan die Region. Daraus ergeben sich tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse. 1993 endet in Knappenrode die letzte Schicht.

Inzwischen präsentiert das Sächsische Industriemuseum, die Energiefabrik Knappenrode, in der einstigen Produktionsstätte Vergangenheit und Zukunft des Lausitzer Reviers. Sie bietet nicht nur verschiedene Veranstaltungsformate und Kunstausstellungen inmitten der authentischen Fabrik. Sondern auch die größte Ofen- und Feuerstättenausstellung in Sachsen.

Die Maschinen zur Herstellung von Briketts sind noch original erhalten und geben einen Einblick in den damaligen Produktionsablauf. Ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter kommen in der Ausstellung auch zu Wort. Es riecht sogar noch nach Kohlestaub, Maschinenöl und schwerer Arbeit. Neben der ehemaligen Fabrik gehört auch das weitläufige Außengelände zur Energiefabrik Knappenrode. Dort gibt es für die Gäste verschiedene Mitmachangebote, ein Labyrinth sowie Tunnelrutschen zu entdecken.

Adresse

Markt 1

01968 Senftenberg

ERIH-Mitglied

Gartenstadt Marga

Die älteste Gartenstadt Deutschlands wurde zwischen 1907 und 1915 als Arbeiterkolonie der Ilse Bergbau AG in Senftenberg errichtet. Architekt Georg Heinsius von Mayenburg entwarf 78 Häuser in 15 verschiedenen Haustypen und fasste sie schließlich als Gartenstadt Marga zusammen. Der Direktor der Ilse Bergabu AG Gottlob Schumann wollte durch die lebenswerten Werksiedlungen einerseits seine Belegschaft an das Unternehmen binden und andererseits ihre Lebensqualität steigern. Namensgeber der Gartenstadt war die 1906 erschlossene Grube Marga in Brieske, diese war wiederum nach Schumanns Tochter benannt, die bereits im Kindesalter verstorben war.

Die Anlage ist in Kreisformen um den Marktplatz aufgebaut. Neben Kirche, Schule, Kaufhaus, Ärztehaus und Post wurden auch Bäckerei, Fleischerei und Gasthaus erbaut. Die Siedlung hatte dadurch ihre eigene Infrastruktur. Den Abschluss des Wohngebiets bildet ein Grünring, der einst in verschiedene Funktionsbereiche unterteilt war: Fabrikgarten, Sportplatz, Festwiese und Kindergarten.

Adresse

Seestraße 100

01983 Großräschen

Kontakt

www.iba-terrassen.de/

vermietung@iba-terrassen.de

Tel.: 035753 26 111

ERIH-Mitglied

IBA-Terrassen – Besucherzentrum Lausitzer Seenland

Die IBA-Terrassen befinden sich an der Nahtstelle zwischen altem und neuem Land, am Ufer des neuen Großräschener Sees. Früher förderte hier der Tagebau Millionen Tonnen von Braunkohle. Dann startete ein Zukunftsprogramm für die Bergbauregion. Mit 30 Projekten gab die Internationale Bauausstellung (IBA) SEE Impulse für den Strukturwandel in der Lausitz. Ihr Besucherzentrum waren die IBA-Terrassen: minimalistische Architektur aus drei durch Terrassen verbundene Gebäudewürfel.

Die Ausstellung „IBA meets IBA“ erzählt eine kurze Geschichte der Internationalen Bauausstellungen (IBA) in Deutschland. Informationen sowohl über den abgebaggerten Stadtteil Großräschen-Süd ergänzen als auch über den neu entstehenden Großräschener Stadthafen ergänzen die Ausstellung. Die Terassen bieten inzwischen einen idealen Startpunkt für Touren durch eine Region, die sich neu erfindet.

Adresse

Freifrau-von-Löwendal-Straße 3

01979 Lauchhammer-Ost

Kunstgussmuseum Lauchhammer

Das Kunstgussmuseum Lauchhammer blickt zurück auf eine lange Tradition. 1784 gelingt im Süden Brandenburgs eine Sensation. In der Kunstgießerei in Lauchhammer funktioniert die weltweit erste Herstellung einer lebensgroßen Hohlfigur aus Eisen. 1725 hatte Benedicta Margaretha Freifrau von Löwendal eine Eisengießerei gegründet, die Dinge des alltäglichen Bedarfs wie Ofenplatten produzierte. Ende des 18. Jahrhunderts spezialisiert sich die Gießerei jedoch auf Statuen und Büsten.

Seit den 1830er Jahren wird auch Bronze als Gussmaterial in Lauchhammer verwendet. Sehr zur Freude der Berliner Bildhauer, die fortan ihre Skulpturen in Lauchhammer in Auftrag gaben. Im Berliner Stadtbild finden sich noch immer zahlreiche Werke aus Lauchhammer: zum Beispiel die Glocke des Berliner Doms, die Tierskuplturen im Tierpark sowie etwa 300 Straßenpumpen.

Die Kunst- und Glockengießerei ist noch immer in Betrieb. Gemeinsam mit dem Kunstgussmuseum Lauchhammer lohnt sich ein Besuch. Das Museum erzählt die 200-jährige Geschichte der Kunstgießerei in Lauchhammer. Darüber hinaus zeigt es den historischen Modellfundus, Gebrauchsgegenstände sowie Bildnisse aus Eisen und Bronze.