Adresse

Behnitzer Dorfstraße 27-31

14641 Nauen OT Groß Behnitz

Kontakt

landgut-stober.de/

info@landgut-stober.de

Tel.: 033239 - 20 44 0

Landgut Stober, ehemaliges Gut Groß Behnitz

Das Landgut Stober lädt dazu ein, der überfüllten Stadt zu entfliehen und die Idylle in Brandenburg zu genießen. Das dachte sich 1866 auch schon Fabrikant Albert Borsig. Deshalb erwirbt der Geschäftsführer der Borsig Maschinenbau-Anstalt Berlin ein Landgut im Havelland. Allerdings nutzt er das Anwesen nicht zur Erholung, sondern testet hier innovative Methoden für die Landwirtschaft. Dazu zählen dampfbetriebene Feldmaschinen, ein Automat zum Garen von Kartoffeln und ein klimatisierter Kuhstall. Sein Ziel: die wachsende Belegschaft in den Kantinen mit Erzeugnissen aus eigener Produktion zu versorgen.

1931 scheidet die Familie Borsig aus dem Berliner Unternehmen aus und zieht sich anschließend auf ihr Landgut zurück. Bis 1945 führt Ernst von Borsig Junior das Gut Groß Behnitz weiter. Die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR nutzt das Landgut bis 1990, danach beginnt es zu verfallen. Im Jahr 2000 kauft Michael Stober das Anwesen und saniert aufwendig die Gebäude. Inzwischen betreibt er das Landgut Stober als nachhaltiges Tagungs- und Eventhotel. In der historischen Brennerei ist die Dampfmaschine „Dicke Bertha“ einen Besuch wert. Die Ausstellung „Feuerland und Landidyll“ erzählt außerdem mehr über die Verbindungen zwischen Borsig, Berlin und Brandenburg.

2021 war Michael Stober zu Gast beim Neunten Forum für Industriekultur und Gesellschaft. Sein lebendiger Vortrag zu „Industriekultur und nachhaltiger Tourismus“ ist auf unserem Youtube-Kanal zu finden.

Adresse

Hermann-Schomburg-Straße 6

02694 Großdubrau

ERIH-Mitglied

Margarethenhütte Großdubrau

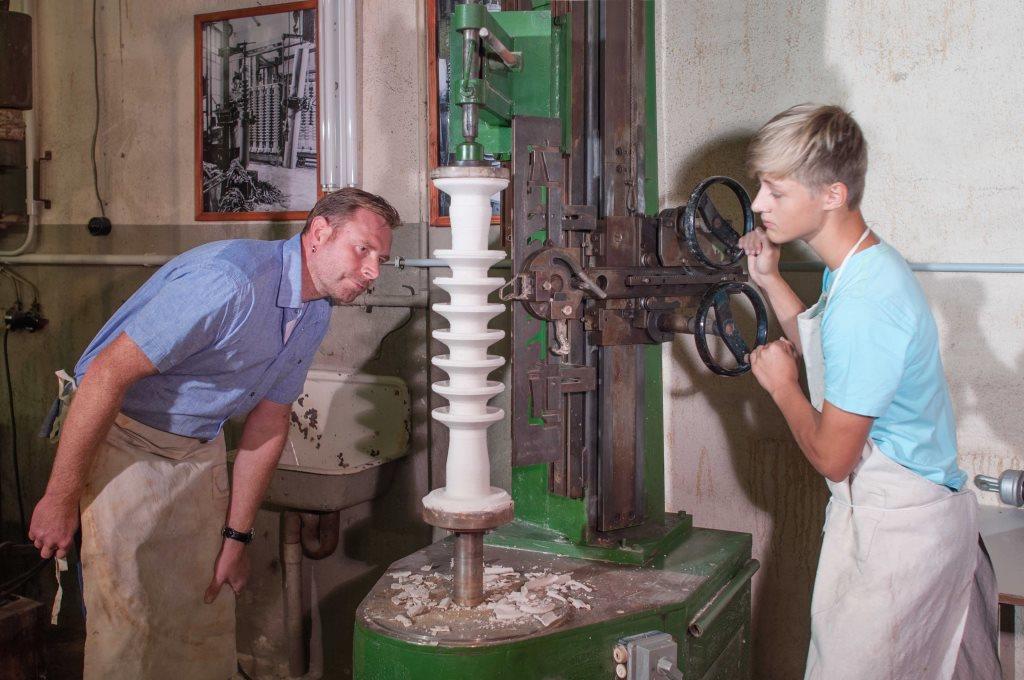

Der Berliner Fabrikant Hermann Schomburg kaufte 1872 die Margarethenhütte. Bereits seit 1854 förderte die Hütte Braunkohle. Später stellte Schomburg auch Tonwaren und Ziegel her. Mit der Produktion von Isolatoren aus Porzellan, die für die aufkommende Elektroindustrie unabdingbar waren, erschloss sich das Unternehmen einen Wachstumsmarkt. Um 1900 belieferte die Firma die ganze Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik demontiert und durch einen Brand geschädigt. Der Wiederaufbau begann umgehend. Bis 1989 wurde die als VEB Elektroporzellanwerk Margarethenhütte Großdubrau geführte Fabrik kontinuierlich erweitert und hatte sich inzwischen zum weltweit anerkannten Hersteller von Elektroporzellan entwickelt.

Nach der Wiedervereinigung wurde das Werk 1991 stillgelegt. In einem Rundofengebäude von 1885 ist heute das Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte untergebracht und gibt Einblicke in die Geschichte der Firma und das Thema Stromerzeugung sowie in die Industrie- und Zeitgeschichte der Region.

Adresse

Hüttenweg 20

15837 Baruth/ Mark OT Glashütte

Museumsdorf Baruther Glashütte

Das Museumsdorf Baruther Glashütte blickt zurück auf eine über 300 Jahre alte Geschichte. Bereits 1716 nahm die Glashütte ihren Betrieb auf. Doch erst ab 1822 war die Hütte wirtschaftlich erfolgreich, begünstigt durch die allgemeine Marktlage und die Produktion von reinem Milchglas z.B. für Lampenschirme. 1844 errichtete die Firma ein neues Hüttengebäude, die heutige „Alte Hütte“. 1861 baute der Betrieb die „Neue Hütte“ mit einem Siemens-Regnerativ-Gasofen. Die meisten Gebäude des denkmalgeschützen Ortsensembles aus Werkstätten, Wohnhäusern, Schule und Gasthof entstehen ebenfalls in dieser Zeit.

Das Museumsdorf Baruther Glashütte gilt inzwischen mit seinen Fachwerkhäuschen als schönster Glasmacherort Europas. Ein Museum erzählt die Geschichte der Glasherstellung. Handwerkerinnen und Handwerker zeigen die Kunst des Glasblasens. Anschließend können sich Mutige selbst daran versuchen. In den historischen Wohnhäusern und Werkstätten betreiben 20 verschiedene Kunsthandwerker und Händler kleine Ateliers mit handgefertigten Waren.

Adresse

Lindenstraße 11

14929 Treuenbrietzen

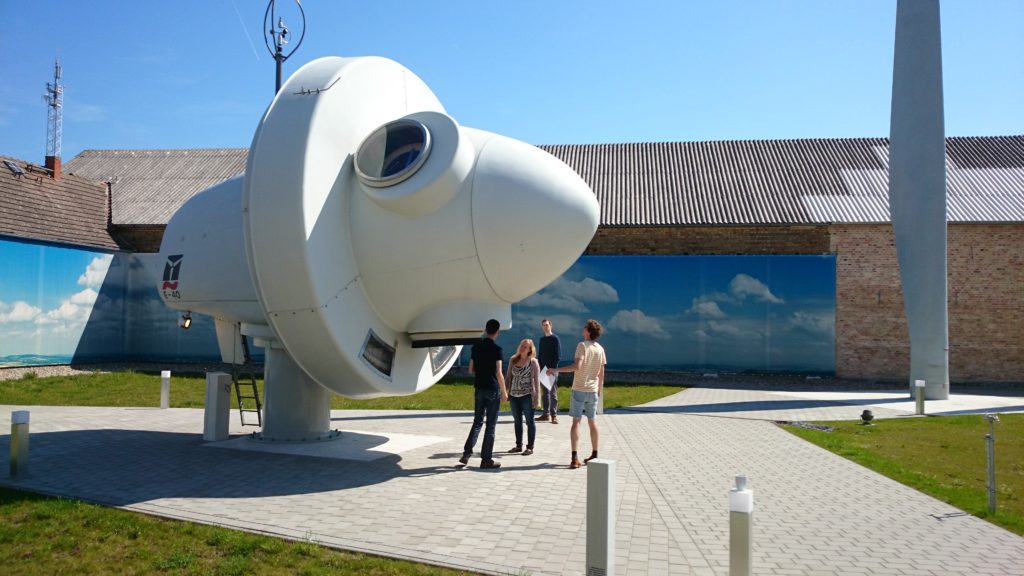

Neue Energien Forum

2010 gibt das brandenburgische Dorf Feldheim seine energetische Unabhängigkeit bekannt. Die Vision der ausschließlichen Versorgung eines Dorfes mit einem Energiemix aus Biomasse, Windkraft und Photovoltaik wurde in diesem Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, Wirklichkeit. Das Neue Energien Forum bietet Hintergrundwissen und praktische Erfahrungen rund um die erneuerbaren Energien. Inzwischen kommen Interessierte aus aller Welt nach Feldheim. Hier erfahren sie, wie eine kleine ländliche Gemeinde den Sprung in die Energieversorgung der Zukunft gewagt hat.

Ausstellungen und Filme geben dazu vertiefende Informationen. Besichtigungen der Biogasanlage, des Wärmeverteilzentrums, des Regelkraftwerks, des Solarparks- und einer Windenergieanlage ermöglichen zudem Blicke hinter andernorts verschlossene Türen.

Adresse

Schwedendamm 1

14712 Rathenow

Kontakt

www.optikpark-rathenow.de/

kontakt@optikpark-rathenow.de

Tel.: 03385 49850

Optikpark Rathenow

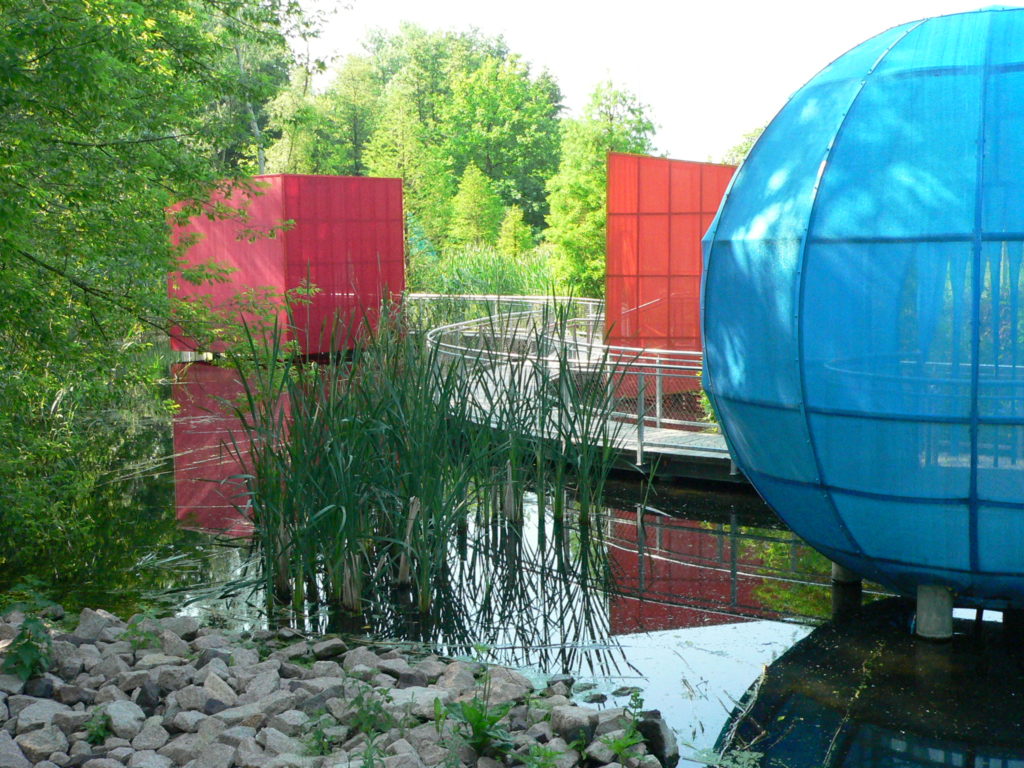

Zeitgleich mit der Gründung seiner Königlich priveligierten optischen Industrie-Anstalt in Rathenow 1801 patentierte der Pfarrer Johann Heinrich August Dunker die Vielspindelschleifmaschine, eine Schlüsselerfindung für die optische Industrie. Diese Maschine konnte gleichzeitig bis zu elf Linsen nicht nur schleifen, sondern auch polieren. Auf diese Weise gelang fortan eine kostengünstige Herstellung von Brillen. Die Zahl der optischen Betriebe in Rathenow stieg im Jahr 1896 auf 163 an.

Den Ruf als Stadt der Optik bewahrt sich Rathenow bis heute. Zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Augenoptik und Mikroskoptechnik sind ebenso ansässig wie das Optik Industrie Museum und der Optikpark Rathenow. Der Optikpark entstand 2006 im Rahmen der Landesgartenschau. In ihm befinden sowohl das weltweit größte und funktionsfähige Brachymedial-Fernrohr als auch ein Optikspielplatz und ein Leuchtturm. Physik und Gartenkunst im Optikpark Rathenow wirken durch das Spiel von Farben und Reflexionen irisierend.

Adresse

Neustädter Str. 25

16845 Sieversdorf-Hohenofen

Patent-Papierfabrik Hohenofen

Die Papierfabrik wurde 1838 auf den Fundamenten eines im 17. Jahrhundert gegründeten und den Ortsnamen „Hohen Ofen“ prägenden sogenannten „Seigerhüttenwerkes“ errichtet. Nach der Einstellung des Betriebes aufgrund von Rohstoffmangel, installierte die Preußische Seehandlung in Hohenofen eine moderne Anlage mit einer der ersten in Deutschland aufgestellten Langsiebmaschinen und erweiterte damit die Patent- Papierfabrik Berlin.

Die ursprünglich auf Wiederverwertung von Hadern bzw. Lumpen ausgerichtete Produktionslinie ist vollständig erhalten. Dadurch ist sie die Grundlage für die Anerkennung als „National wertvolles Kulturdenkmal“. In der Papierfabrik lässt sich, aufgrund schrittweiser Modernisierungen im Rahmen zahlreicher Besitzerwechsel, die technische Entwicklung der Papierproduktion gut sichtbar nachvollziehen. Produziert wurden in der Anfangszeit neben „Alltagspapieren“ auch hochfeine Wasserzeichenpapiere für Preußische Staatsdokumente. Als volkseigener Betrieb der DDR erlangte das Werk insbesondere aufgrund der Herstellung und des internationalen Exports von Transparent-Zeichenpapier Bedeutung.

Die Papierfabrik Hohenofen wurde 1992 stillgelegt. Inzwischen engagiert sich ein Verein für die Sanierung des Gebäude- und Maschinenbestandes und für die Revitalisierung des zwei Hektar großen Areals zugunsten von Kultur- und Bildungsangeboten.

Adresse

Funkerberg 20 Senderhaus 1

15711 Königs Wusterhausen

Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen

Der Funkerberg in Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Am 22. Dezember 1920 wurde aus dem Senderhaus 1 mit dem so genannten Weihnachtskonzert die erste Radiosendung in Deutschland gesendet. Der reguläre Sendebetrieb wurde 1995 schließlich eingestellt. Anschließend eröffnete das Sender- und Funktechnikmuseum.

Am 250.000 Watt Mittelwellensender aus Berlin-Köpenick werden die Dimensionen der Sendetechnik bewusst. Ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Rundfunkstadt ist mit 210 Metern Höhe der Mast 17. Er ist der älteste erhaltene Antennenträger in Deutschland. Ein Modell des Funkerbergs im Maßstab 1:200 gibt außerdem Einblicke in die gigantischen Ausmaße des Antennenwaldes von Königs Wusterhausen. Ein weiteres Highlight ist ein riesiger 1000 PS Deutz Dieselmotor – der letzte seiner Bauart weltweit. Der Museumssender welle370 sendet aus dem Sender- und Funktechnikmuseum und veranschaulicht dabei die Entstehung von Radiosendungen.

Adresse

Pulitzstraße 2

19322 Wittenberge

Stadtmuseum „Alte Burg“ Wittenberge

Fast 100 Jahre lang trug die Stadt Wittenberge den Beinamen „Stadt der Nähmaschinen“. 1903 eröffnete das amerikanische Unternehmen Singer Manufacturing Company einen Produktionsstandort für Nähmaschinen. Zu den vielen Anbauten gehört auch der 1929 errichtete Wasserturm mit der größten freistehenden Turmuhr auf dem europäischen Festland. Bis 1945 produzierte Singer in Wittenberge. Zu Zeiten der DDR fertigte die Fabrik als „VEB Nähmaschinenwerk Wittenberge“ die Exportschlager VERITAS und Naumann. Im Jahr 1989 entstand die siebenmillionste VERITAS Haushaltsnähmaschine in Wittenberge. Kurz nach der Wiedervereinigung schloss das Werk schließlich 1992.

Das Stadtmuseum „Alte Burg“ Wittenberge gibt inzwischen Einblicke in das soziale und kulturelle Leben der Angestellten und ihrer Familien. Zudem beleuchtet es die Technik und Wirtschaft der Nähmaschinenproduktion. Zahlreiche historische Nähmaschinen, unter anderem aus dem Jahr 1865, sind sowohl im Stadtmuseum Wittenberge als auch im Uhrenturm ausgestellt.

Adresse

Herzberger Str. 21

15818 Tauche OT Lindenberg

Wettermuseum Lindenberg

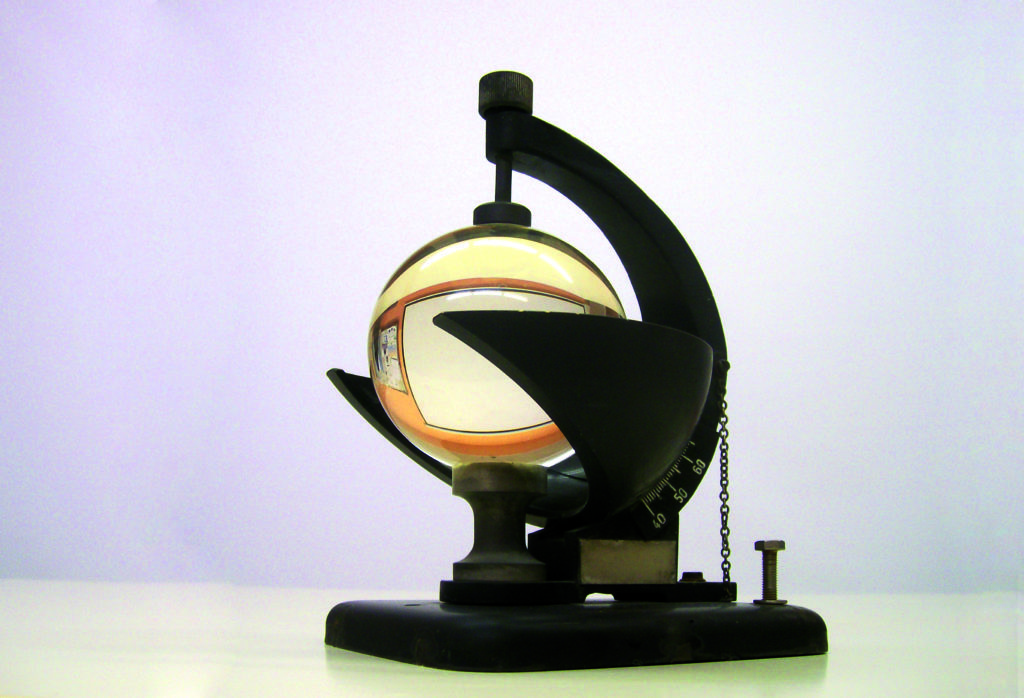

Das Aeronautische Observatorium unternahm in Berlin-Reinickendorf zwischen 1900 und 1905 die ersten Aufstiege von meterologischen Drachen. Diese Drachen beförderten Messgeräte, die Luftdruck, Temperatur und Windgeschwindigkeit messen sollten, in die Höhe. Um den zunehmenden Verkehr und die vermehrten Hochspannungsleitungen der wachsenden Metropole Berlin nicht zu gefährden, wanderte das Observatorium schließlich nach Lindenberg in Brandenburg. Seit der Einweihung des Königlich-Preußischen Aeronautischen Observatoriums 1905 ist Lindenberg Standort der Aerologie, der Höhenwetterkunde.

Das Museum für Meterologie und Aerologie in Lindenberg zeigt inzwischen als Deutschlands einziges Wettermuseum Schätze aus über 100 Jahren Wetterforschung. In der Sammlung befinden sich meteorologische Drachen, militärische Höhenwindradare und Radiosonden aus den 1930er Jahren. Interaktive Installationen und Projektionen im Wettermuseum Lindenberg erklären die Geschichte und Gegenwart der Meteorologie.

Adresse

Hasenheide 54

10967 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Höfe am Südstern

Kreuzberger Mischung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts strömen Menschen aus dem gesamten Deutschen Reich in die Hauptstadt Berlin, auf der Suche nach Arbeit. Die Stadt muss schnell neuen Wohnraum schaffen und stampft blockweise Häuser aus dem Boden. Eine Bauweise um 1900 ist die „Kreuzberger Mischung “, d. h. im Haus wird gewohnt und gearbeitet. Ein Beispiel für diese Mischnutzung sind die Höfe am Südstern.

Das Gebäude hat zur Straßenseite hin eine prunkvolle Fassade, weil im Vorderhaus die Mittelklasse wohnt. Die repräsentativen Wohnungen haben oftmals eine winzige Mädchenkammer und einen Dienstbotenaufgang. Im Hinterhaus wiederum siedelt sich Gewerbe an. Es ist keine Seltenheit, dass in den Hinterhöfen auch Pferde- und Kuhställe untergebracht sind. Die Kühe versorgen die Bewohnerinnen und Bewohner der Höfe mit frischer Milch. Ein Kühlsystem gibt es zu der damaligen Zeit nicht.

In den „Höfen am Südstern“ ist in einem der Seitenflügel der alte Pferdestall noch erhalten. Heute sind die Gewerbehöfe eine renommierte Adresse für Firmen aller Art.