Adresse

Ganghoferstraße 3

12043 Berlin-Neukölln

Stadtbad Neukölln

1914 eröffnet das Stadtbad Neukölln. Mit bis zu 10.000 Gästen täglich ist es damals eine der größten Badeanlagen Europas. Stadtbaurat Reinhold Kiehl und der Architekt Heinrich Best entwerfen es in Anlehnung an antike Bauten. Neben zwei Schwimmhallen, die jeweils nur Männern beziehungsweise Frauen zur Verfügung stehen, gibt es einen Saunabereich und eine Bibliothek. Das Stadtbad Neukölln trägt damit nicht nur zur Hygiene der wachsenden Berliner Bevölkerung bei, sondern fördert auch ihre Bildung.

Die ursprüngliche Gestaltung des Bades mit edlen Materialien ist zu großen Teilen noch vorhanden. Heute nutzen Besucherinnen und Besucher das Bad jedoch eher zur Entspannung oder sportlichen Betätigung und weniger aus hygienischen Gründen.

Adresse

Hobrechtsfelder Dorfstraße 45

16341 Brandenburg-Panketal

Rieselfelder Hobrechtsfelde

Rieselfelder sind groß angelegte Flächen mit Becken, die der Reinigung von Abwässern dienen. Über unterirdische Kanäle gelangt das Abwasser Ende des 19. Jahrhunderts vom Berliner Stadtgebiet zu den Rieselfeldern. Der Ingenieur und Architekt James Hobrecht lässt sie damals in und außerhalb von Berlin errichten. Diese Technik belastet allerdings dauerhaft riesige Areale, deswegen setzte man seit Mitte des 20. Jahrhunderts vermehrt auf Klärwerke. Nichtsdestotrotz, bis vor wenigen Jahren waren immer noch einige dieser Rieselfelder aktiv.

Im Jahr 1908 geht die Anlage in Hobrechtsfelde in Betrieb. Für die bis zu 300 Angestellten und ihre Familien entstehen währenddessen eigene Wohn- und Sozialeinrichtungen vor Ort. Inzwischen bieten die zum Erholungsgebiet umgewandelten Felder Platz für zahlreiche Freizeitaktivitäten. In dem ehemaligen Kornspeicher gibt es ein Café und eine Ausstellung über die Berliner Rieselfelder.

Download Publikation

Adresse

Holzmarktstraße 33

10243 Berlin-Friedrichshain

Kontakt

www.radialsystem.de/

vermietung@radialsystem.de

Tel.: 030 288 788 533

Pumpstation Radialsystem V

Direkt an der Spree gelegen, sorgt die Pumpstation V ab 1881 für die Abwasserentsorgung des Bezirks. 1869 konzipiert James Hobrecht ein Abwasserentsorgungssystem, das Berlin in zwölf Gebiete unterteilt, sogenannte Radialsysteme. Jedes Radialsystem hat eigene Kanäle und eine Pumpstation. Diese leiten die Abwasser auf die Rieselfelder am Stadtrand.

1905 vergrößert sich das Pumpwerk V auf etwa die doppelte Fläche. Nach großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg werden die verbliebenen Gebäude der Anlage schließlich bis 1999 als Abwasserpumpwerk genutzt.

Noch immer zieht die märkische Backsteingotik aus dem Jahr 1905 von Architekt Richard Tettenborn viele Blicke auf sich. Inzwischen um einen Neubau von Gerhard Spangenberg ergänzt, beginnt 2005 die Umnutzung als Kultureinrichtung durch die Radialsystem V GmbH. Seit 2006 unterstützt zusätzlich die Radial Stiftung die unterschiedlichsten Produktionen und Veranstaltungen.

Download Publikation

Adresse

Rudolfstraße 15

10245 Berlin-Friedrichshain

Pumpstation Radialsystem XII

Im Friedrichshainer Rotherkiez zwischen Stadtbahn und Spree entstand bereits ab 1853 das erste Berliner Wasserwerk. Die in London gegründete Berlin Waterworks Company eröffnete 1856 eine Pumpstation mit Filterbecken und Reservoirs.

Wenige Jahre später entwickelte der Ingenieur und Architekt James Hobrecht die sogenannten Berliner Radialsysteme. Diese insgesamt zwölf Systeme deckten nach ihrem Bau die Abwasserentsorgung der gesamten Stadt ab. Im Rotherkiez ist heute noch die im Zuge des Radialsystems errichtete Pumpstation XII mit diversen Nebengebäuden vorhanden.

Das 1889 fertiggestellte Werk war bis zur Ablösung durch einen benachbarten Neubau bis 2013 in Betrieb. Seit 1893 sammelte die Pumpstation XII die Abwässer von Stralau, Boxhagen und Friedrichsberg und pumpte sie auf die Rieselfelder vor die Stadt. Die historischen Namen der Ortsteile haben die Zeit nicht überdauert. Das ehemalige Radialsystem hingegen steht noch immer. Seine Räume mit teils historischer technischer Ausstattung werden inzwischen für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt.

Download Publikation

Adresse

Schenkendorfer Weg 1-9

14532 Stahnsdorf

Klärwerk Stahnsdorf

Bereits 1905 errichtete die Landgemeinde Stahnsdorf gemeinsam mit ihren Nachbargemeinden ein eigenes Klärwerk. Wegen zu hoher Betriebskosten stellten es jedoch den Betrieb bereits 1923 wieder ein. Zur Versorgung der stark wachsenden Stadt Berlin eröffnete 1931 ein neues Klärwerk am Standort Stahnsdorf. Mit modernster Ausstattung war es zu dieser Zeit die größte Kläranlage Europas. Seitdem folgten mehrere Ausbaustufen und immer neue Technologien mit besserer Wirkung. In den 1990er Jahren gab es darüber hinaus viele Umbauten zur Energiegewinnung.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können die heutige Anlage gegen Voranmeldung besichtigen oder im Industriemuseum der Region Teltow mehr über die Geschichte der Berliner Abwassereinigung erfahren.

Adresse

Zur alten Flussbadeanstalt

10317 Berlin-Rummelsburg

Industriekultur erleben

Flussbadeanstalt Lichtenberg

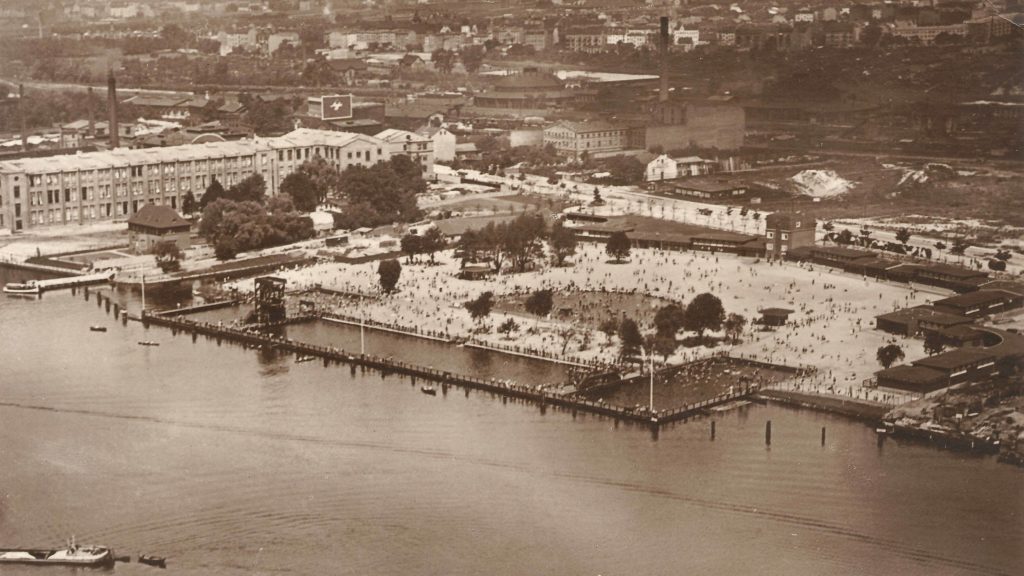

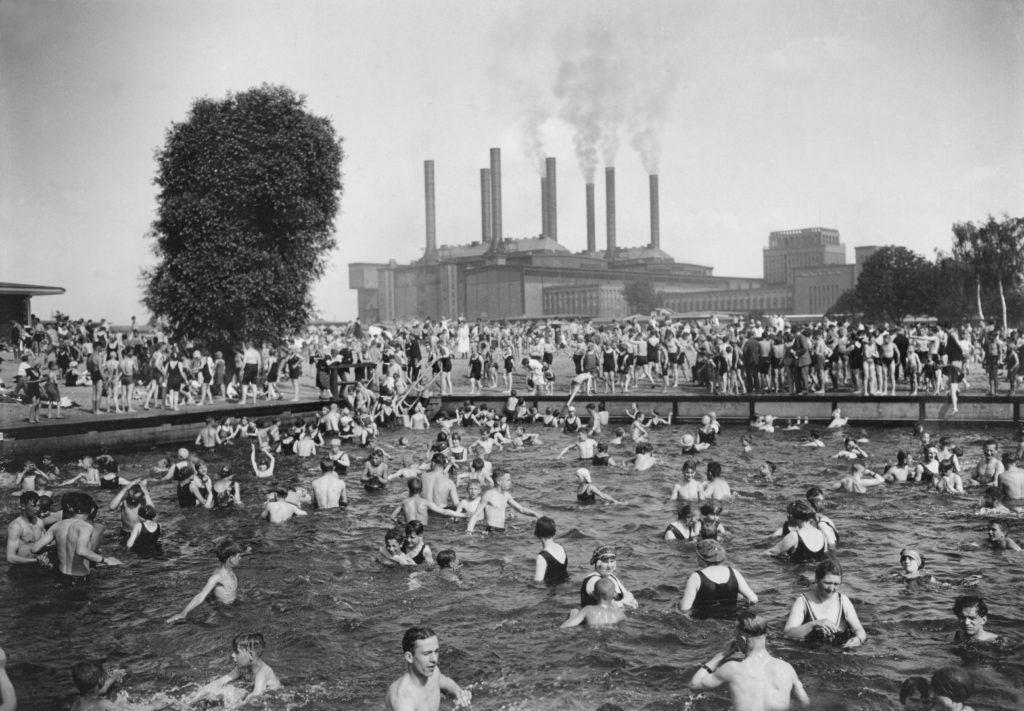

Warmes Badewasser aus der Stromproduktion

Direkt an der Spree eröffnet 1927 eine riesige Flussbadeanstalt nach Plänen von Rudolf Gleye. Gut die Hälfte der 50 000 m² Fläche erinnert als Sandstrand an die ferne Ostsee. Tausende Badegäste nutzen in den 1920er- und 1930er-Jahren täglich die damals modernen Bade-, Sport- und Planschbecken. Hinzukommen Brause- und Umkleideanlagen sowie der Zehnmeter-Sprungturm und der Strandbereich. Das benachbarte Kraftwerk Klingenberg beheizt eines der Becken mit Abwärme und sorgt so für angenehme Badetemperaturen.

Die Flussbadeanstalt schließt vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie eröffnet danach nochmals kurz. In den 1950er-Jahren endet der Badebetrieb schließlich endgültig. Einerseits sind Teile der Anlage durch den Krieg beschädigt, andererseits verschlechtert sich die Qualität des Flusswassers durch die umliegende Industrie.

Statt Badegästen tummeln sich inzwischen Boote in diesem Abschnitt der Spree. Die erhaltenen Gebäude der Flussbadeanstalt Lichtenberg stehen mittlerweile unter Denkmalschutz.

Download Publikation

Erbaut

1970 - 1978

Bauherr

Berliner Stadtreinigung (BSR)

Architekt

Josef Paul Kleihues

Früher

Hauptwerkstatt BSR

Heute

Werkstatt, Stadtreinigung, Ausstellung

Adresse

Saubere Zeiten e. V.

Ringbahnstraße 96

12103 Berlin-Tempelhof

Kontakt

Tel.: 030/75 92 28 52

sz-berlin@t-online.de

neu.saubere-zeiten.berlin/home.html

Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr

Industriekultur erleben

Geheimtipps

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Hauptwerkstatt der Berliner Stadtreinigung

Saubere Zeiten in Tempelhof

Der Verein Saubere Zeiten e. V. zeigt die Geschichte der Stadtreinigung in der ehemaligen Hauptwerkstatt der Berliner Stadtreinigung (BSR). Von Pferden gezogene Staubschutzwagen, Müllsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen – die Sammlung des Vereins reicht vom 18. Jahrhundert bis heute. Anschaulich dokumentiert sie die Geschichte der Berliner Straßenreinigung und Müllabfuhr. Denn gesellschaftliche Veränderungen und technische Entwicklungen machen auch vor dem Umgang mit Müll keinen Halt.

Die ehemalige Hauptwerkstatt in Tempelhof steht für die Industriearchitektur der 1970er-Jahre. Architekt Josef Paul Kleihues gewann 1969 den Wettbewerb zur Errichtung des riesigen Gebäudes. Darin fanden Wartung und Reparatur des BSR-Fuhrparks für Müllabfuhr und Straßenreinigung genügend Platz. Das Gebäude ist rational angelegt, es besticht durch detailliert geplante und immer wiederkehrende Elemente.

Vor einigen Jahren verlegt die BSR ihre Hauptwerkstatt nach Marzahn. Das denkmalgeschützte Gebäude in Tempelhof bekommt eine Photovoltaikanlage auf das Dach. Inzwischen wird es schrittweise technisch und energetisch modernisiert, u. a. durch Installation eines Blockheizkraftwerks. Seit 2012 präsentiert der Verein Saubere Zeiten wechselnde Ausstellungen im Foyer der BSR-Betriebskantine in der Tempelhofer Ringbahnstraße. Wir empfehlen Ihnen eine Führung.

Adresse

Hallesches Ufer 78

10963 Berlin-Kreuzberg

Abwasserpumpwerk (Radialsystem III)

Das Abwasserpumpwerk am Landwehrkanal gehört zum sogenannten Radialsystem, das Stadtbaurat James Hobrecht ab 1873 plante und anschließend umsetzte. Es ist das erste Abwasserpumpwerk Berlins, erbaut 1873-76. Mit ihm begann die planmäßige Kanalisierung der Berliner Abwässer.

Nach seiner Stilllegung wurde es 1978-1980 zum Lapidarium umgebaut, einer Sammlung von Kunstwerken aus Stein. Bis 2009 waren darin die Skulpturen der ehemaligen Siegesallee im Tiergarten zu sehen. Diese sogenannten „Puppen“ stellt seit 2016 die Zitadelle Spandau aus. 2009 kaufte eine Agentur das Gebäude. Inzwischen befindet sich im ehemaligen Abwasserpumpwerk der Kunstverlag Distanz von Christian Boros.

Adresse

Berliner Straße, Hadlichstraße

13187 Berlin-Pankow

Zigarettenfabrik Garbáty

Der jüdische Einwanderer Josef Garbáty gründete sein Zigarettenunternehmen 1881 an der Schönhauser Allee. Bereits 1906 konnte er für seine Zigarettenfabrik in Pankow neue Fabrikgebäude und eine Villa für seine Familie errichten lassen. Diesen Erfolg hatte er vor allem der Zigarettenmarke Königin von Saba zu verdanken. Als einer der größten Arbeitgeber Pankows war das Unternehmen aufgrund seiner Sozialpolitik sehr beliebt. Garbáty stellte auf dem Firmengelände unter anderem Pausenräume, eine Kantine und eine Betriebswäscherei für seine Mitarbeiter zur Verfügung. Besonders erwähnenswert ist die von Garbáty veranlasste Arbeitslosenversicherung neun Jahre vor der Einführung der staatlichen Versicherung.

Doch die Politik der Nationalsozialisten führte zur Enteignung und zur Flucht der meisten Familienmitglieder. Während der deutschen Teilung blieb die Produktion in der Zigarettenfabrik als Volkseigener Betrieb erhalten. Nach der endgültigen Schließung 1990 wird das Gebäude hauptsächlich als Gewerbefläche und Wohnraum genutzt.

Adresse

Schweizer Garten 75 - 84

10407 Berlin-Prenzlauer Berg

Kontakt

musikbrauerei.com/

contact@musikbrauerei.com

Tel.: 030 42802405

Schneider-Brauerei

Die ehemalige Schneider-Brauerei sticht im Bötzowviertel besonders hervor. Während rundherum neues Wohnen für die gehobene Mittelschicht entsteht, versprüht ein Teil der Bauwerke noch den Charme vergangener Zeiten. Einige Räumlichkeiten des Gebäudes werden heute als Musikbrauerei vermarktet und beherbergen vor allem Tonstudios, aber auch eine Konzerthalle.

Ein kleiner Vergnügungspark ergänzte seit 1967 die alte Brauerei. Der Betrieb der Weißbierproduktion stoppte mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, während die Vergnügungsgeschäfte hier noch lange Zeit bis zum Ende der DDR weitergeführt wurden.

Download Publikation