Adresse

Platz der Luftbrücke 2

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Luftbrückendenkmal

Feinde werden Freunde

Das Luftbrückendenkmal erinnert an jenes Ereignis, das den Flughafen Tempelhof endgültig zum Berliner Schicksalsort macht. Im Frühjahr 1948 verlässt die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat, dann sperren ihre Soldaten alle Zufahrtswege in den Westteil Berlins. Die Berlin-Blockade soll die Währungsreform der West-Alliierten verhindern und sie aus der geteilten Reichshauptstadt drängen. Amerikaner, Briten und Franzosen wollen die eingeschlossene Teilstadt jedoch nicht aufgeben – und starten eine Versorgung aus der Luft.

Über drei Flugkorridore schicken die West-Alliierten Flugzeuge nach Berlin. Die Maschinen landen auf dem britisch besetzten Flugplatz Gatow und der nahen Havel sowie ab Oktober 1948 auf dem neuen Flugfeld in Tegel. Das Drehkreuz der Luftbrücke aber ist der innerstädtische Flughafen Tempelhof. Sein Bahnanschluss zum nahen Teltowkanal ermöglicht es, Tonnen von Luftfracht effizient in der Stadt zu verteilen, vor allem Lebensmittel, Medikamente und Kohle zum Heizen. Umschlagplätze wie der Hafen Tempelhof und die größte Portalkrananlage Berlins arbeiten rund um die Uhr. Fast alle zwei Minuten landet damals ein Transportflugzeug in Tempelhof. Die 2,1 Millionen Tonnen Güter, die über die Luftbrücke nach West-Berlin gebracht werden, decken nur etwa zwei Drittel des Bedarfs. Da die Blockade aber abseits der großen Verkehrswege nie ganz lückenlos ist, können sich die West-Berliner:innen hier und da auch mit Gütern aus dem Umland versorgen. Die Rote Armee gibt die Blockade im Mai 1949 schließlich auf.

In legendärer Erinnerung bleiben die Süßigkeiten, die der US-Pilot Gail Halvorsen mittels kleiner Fallschirme beim Anflug über der Stadt abwirft. Viele Piloten folgen seinem Beispiel. Die „Rosinenbomber“ werden zum Sinnbild einer neuen deutsch-amerikanischen Freundschaft.

Kurz nach dem Ende der Berlin-Blockade beginnt das Gedenken an die 77 Todesopfer, die aufgrund der extremen Flugdichte zu verzeichnen waren. Der erstplatzierte Entwurf für ein Luftbrückendenkmal stellt die Opfer und die Entbehrungen der Bevölkerung in den Vordergrund. Die alliierten Militärs intervenieren – die Luftbrücke soll als Erfolgsgeschichte erinnert werden. Die am 10. Juli 1951 enthüllte, zweitplatzierte Arbeit von Eduard Ludwig stellt in nüchternem Stahlbeton einen Brückenpfeiler dar. Drei Rippen symbolisieren die drei Luftkorridore nach West-Berlin. Ein Bronzeband am Sockel erinnert an die Verunglückten. Die Berlinerinnen und Berliner nennen die Skulptur schlicht „Hungerharke“.

Adresse

Albert-Einstein-Ring 45a

14532 Kleinmachnow

Industriekultur erleben

Grenzübergangsstelle Drewitz / Checkpoint Bravo

Tatort wird Lernort

Eine kleine Gruppe hat sich im Spätherbst 1989 vor einem strahlend gelben Banner aufgestellt: „10.347 Tage haben wir darauf gewartet – Kleinmachnow grüßt Düppel“. Es ist die Freude über die völlig unerwartete Öffnung der hochgerüsteten innerdeutschen Grenze.

Westdeutsche und alliierte Stellen sprechen bewusst nur von Kontrollpunkten, weil sie das innerdeutsche Grenzregime der DDR nicht völkerrechtlich legitimieren wollen. Die DDR-Führung spricht dagegen von Grenzkontrollpunkten. Rund um West-Berlin errichtet die DDR ab 1948 solch militärisch geführte Grenzübergangsstellen. Der Kommandantenturm ist das letzte Zeugnis des Grenzkontrollpunkts Drewitz.

In Sichtweite in Dreilinden fertigen die West-Alliierten am Kontrollpunkt Checkpoint Bravo ab 1969 Militärtransporte ab. Für diesen Checkpoint entstehen bis 1972 neue Abfertigungsgebäude, ein Zollbrückenhaus sowie Tankstellen und eine Raststätte, die als markante Baudenkmäler allesamt bis heute erhalten sind.

Zwanzig Jahre zuvor befand sich der Checkpoint Bravo etwa drei Kilometer südwestlich in Berlin-Zehlendorf, dort, wo die Reichsautobahn den Teltowkanal kreuzt. Nach dem Mauerbau 1961 wird dieser Kontrollpunkt der Alliierten für die DDR zum Problem. Die Anlage liegt auf einer West-Berliner „Halbinsel“. Die dort einreisenden Fahrzeuge fahren anschließend noch einmal unkontrolliert durch DDR-Gebiet, bevor sie tatsächlich die West-Berliner Stadtgrenze erreichen. Die DDR-Führung scheut keine Kosten und lässt bis 1969 eine neue Autobahntrasse weiter östlich bauen und verlegt den Checkpoint Bravo der West-Alliierten nach Dreilinden.

Die Initiative Checkpoint Bravo e. V. bringt seit 2009 die komplexe Geschichte der Grenzübergänge näher. Eine kostenlose Ausstellung im ehemaligen DDR-Kommandantenturm sowie ein Grenzlernpfad verwandeln den Ort der einstigen DDR-Grenzkontrolle in einen Lernort.

Adresse

Stahnsdorfer Damm 81

14532 Kleinmachnow

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Dreilinden-Maschinenbau GmbH

Geheime Rüstungsindustrie

Ohne die Lichtmaschinen, Anlasser und Einspritzpumpen der Firma Bosch kann kaum ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg fliegen. Produziert werden die kriegswichtigen Motorenteile in einer geheimen Fabrik im Wald bei Kleinmachnow, unter dem Tarnnamen „Dreilinden Maschinenbau GmbH“.

Das Tochterunternehmen des Bosch-Konzerns steht beispielhaft für die strategische Aufrüstung der Nationalsozialisten. Da der Stuttgarter Raum im Kriegsfall schwer zu verteidigen erscheint, drängt das Regime den Konzern schon 1934 zu einer Ausweichfabrik weiter östlich im Reichsgebiet. Deswegen beginnt nur ein Jahr später die geheime Produktion bei Kleinmachnow. Die Anlage hier ist dabei nur eine von zwölf solcher „Schattenfabriken“ weiterer Unternehmen um Berlin – die Reichshauptstadt ist damals auch eine der wichtigsten NS-Rüstungsschmieden.

Schon vor Kriegsausbruch sind Arbeitskräfte bei der Dreilinden Maschinenbau GmbH knapp, danach erst recht. Zunächst freiwillig angeworbene „Fremdarbeiter“ aus ganz Europa werden bald als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Es folgen Kriegsgefangene und politische Häftlinge, zusammen ca. 1.800 Menschen. Mit etwa 760 aus Warschau verschleppten Polinnen stellen sie bei Kriegsende mehr als die Hälfte der 5.000 Beschäftigten. Währenddessen steigert die Dreilinden Maschinenbau GmbH ihren Geschäftsumsatz um das 47-fache.

Nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet die sowjetische Besatzung alle Bosch-Vermögenswerte in ihrer Zone. Das Fabrikensemble mit seinen Hallen in Klein-Machnow wird großenteils gesprengt und später neu genutzt. Während der deutschen Teilung fertigen hier bis 1991 mehrere Volkseigene Betriebe (VEB) unter anderem Aluminiumgussteile. In das bis heute erhaltene Eingangsgebäude zieht 1952 die Biologische Zentralanstalt der DDR. Nach der Wiedervereinigung übernimmt die entsprechende Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft die Räumlichkeiten – das heutige Julius Kühn-Institut.

Seit 2003 erinnern eine Plakette am Eingangsgebäude sowie die unweit gelegene KZ-Gedenkstätte am Stahnsdorfer Damm an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Dreilinden Maschinenbau GmbH.

Adresse

Heidefeld

14532 Kleinmachnow

Industriekultur erleben

Gedenkstätte Bosch Zwangsarbeiterlager

Erinnerung an Kriegsverbrechen

Ab 1941 befindet sich in der Nähe des Teltowkanals ein Barackenlager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Dreilinden Maschinenbau GmbH, einem Tochterunternehmen des Bosch-Konzerns. Lichtmaschinen, Anlasser und Einspritzpumpen von Bosch stecken damals in fast allen Maschinen der deutschen Luftwaffe. Insgesamt 2.600 Zwangsarbeitende aus ganz Europa müssen bei der nahe gelegenen Dreilinden Maschinenbau GmbH Flugzeugteile für die deutsche Luftwaffe fertigen.

Im Barackenlager sind anfangs zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht. Später kommen politische Häftlinge und Kriegsgefangene aus ganz Europa dazu. Diese Gruppe wächst in den Kriegsjahren auf über 1.800 Personen an. Nach dem Warschauer Aufstand 1944 kommen noch etwa 760 polnische Frauen aus dem KZ Ravensbrück hinzu. Zusammengepfercht in fensterlosen Kellerräumen unter der Halle K 24 am Stahnsdorfer Damm Nr. 81 bilden sie ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Die verschleppten Polinnen arbeiten in wechselnden Zwölfstundenschichten, Tag und Nacht. Abgeschnitten von der Außenwelt wissen sie nicht, dass in dem nahegelegenen Barackenlager noch viele weitere Menschen ausgebeutet werden. Mehr als die Hälfte der insgesamt 5.000 Beschäftigten der Dreilinden Maschinenbau GmbH sind Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Wer nicht mehr arbeiten kann, wird ins KZ Sachsenhausen geschickt, häufig in den Tod.

Nach Kriegsende verschwinden die meisten baulichen Zeugnisse des Barackenlagers. Erst mit engagierten Heimatforschern und der Berliner Geschichtswerkstatt beginnt in den 1990er-Jahren die Aufarbeitung. Zwar scheitert der Versuch, die letzte Lagerbaracke K 34 zu erhalten, 2006 aber kann die Gedenkstätte eingeweiht werden. Bänder aus Cortenstahl zeichnen seitdem die Konturen der letzten beiden Lagerbaracken vor Ort nach.

Adresse

Stahnsdorfer Damm 1

14532 Kleinmachnow

Industriekultur erleben

Schleuse Kleinmachnow

Laufkatzen und Schleusenknechte

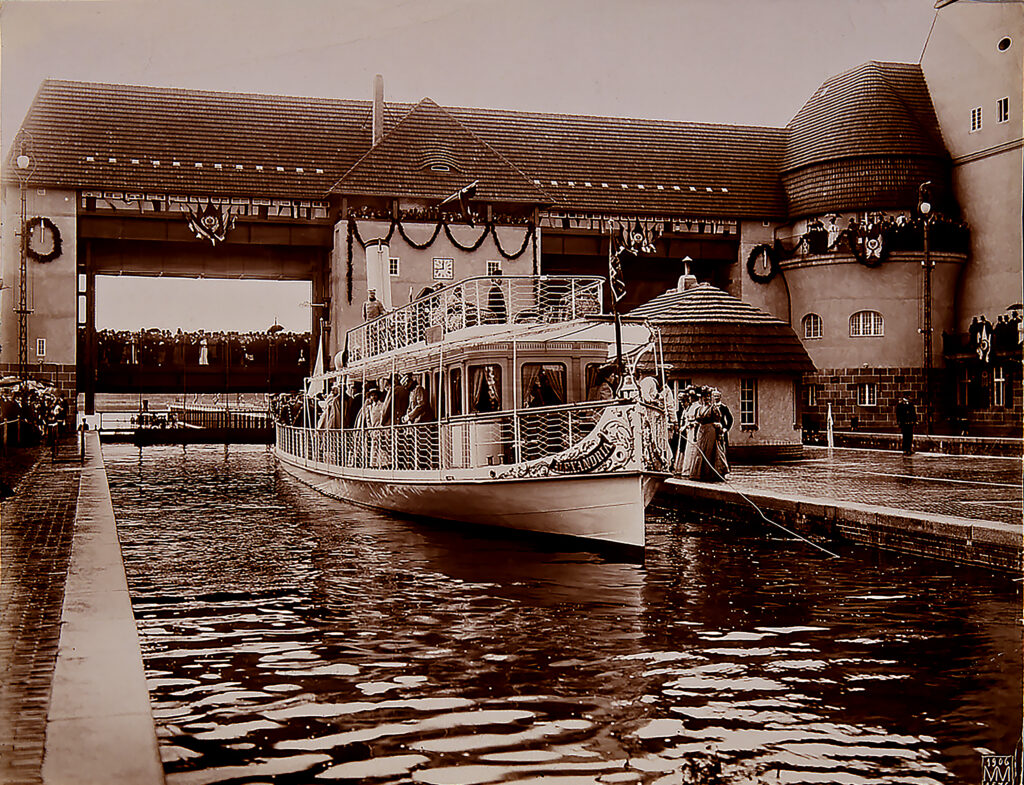

Am Westausgang des Machnower Sees errichten die Ingenieure des Teltowkanals, Max Contag und Christian Havestadt, bis 1905 das größte wassertechnische Bauwerk des Kanals: die Schleuse Kleinmachnow. Sie trennt die höhere Wasserhaltung der Dahme und der Spree (Oberhaltung) von der 2,74 Meter tiefer liegenden Havel (Unterhaltung). Zwei große Kammern – eine Nord- und eine Südkammer – ermöglichen den Auf- und Abstieg der Schiffe. Eine Auflage in der königlich-preußischen Baugenehmigung beeinflusst allerdings die Technik und Architektur dieser Zwillingsschleuse maßgeblich. Um mit der häufig geringen Wasserführung der Spree so sparsam wie möglich umzugehen, planen die Ingenieure sogenannte Sparbecken und besonders dicht schließende Hubtore. Für die teuren Tore mit ihren Torketten, Gegengewichten und Elektroantrieben entstehen deshalb die markanten Portalbauten am Oberhaupt (Spreeseite) und Unterhaupt (Havelseite).

Nach ihrer Fertigstellung läuft die Schleuse im zehnstündigen Betrieb unter dem Kommando des Schleusenmeisters. Aus der Schleusnerbude überwacht er, wie die Schiffe von den Treidelloks in die Vorhäfen geführt werden. Schleusenknechte machen die Schiffe dort an den sogenannten Laufkatzen, kleinen Elektroschlitten, fest. Nach Öffnung der Hubtore ziehen diese kleinen Elektroschlitten anschließend die Schiffe in die Schleuse. Danach reduzieren die Sparbecken mithilfe von Verbindungskanälen den Wasserverbrauch. Die Verbindungskanäle gleichen den Wasserstand zwischen den Kammern aus, erst dann wird Oberwasser aus der Spree ein- und abgelassen. Ein Schiff talauf, ein zweites talab – nicht länger als 30 Minuten braucht die Mannschaft für eine solche Doppelschleusung.

Ende der 1930er-Jahre gerät die Schleuse Kleinmachnow in den Fokus der nationalsozialistischen Kriegsvorbereitungen. Damit U-Boot-Druckkörper aus Berlin-Tempelhof an die Seehäfen gelangen können, müssen der Schleusengasthof samt Restaurantterrasse bis 1940 einer dritten, größeren Kammer weichen. Die ehemalige Nordkammer wird zur Mittelkammer. Unter großem Zeitdruck in Stahlspundbauweise mit einfachen Stemmtoren errichtet, ist diese neue Nord-Kammer allerdings keine drei Jahre in Betrieb. Aus Angst vor Bombentreffern wird sie wieder mit Kies verfüllt.

Die Nationalsozialisten verlegen die Verwaltung der Teltowkanal AG nach Kleinmachnow in Brandenburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg holen sich die westdeutschen Eigner die Kanalverwaltung wieder zurück nach West-Berlin. Damit provozieren sie das DDR-Regime, dem das Potsdamer Abkommen 1945 den Betrieb aller Berliner Wasserstraßen zugeschlagen hatte. Die DDR-Behörden revanchieren sich 1950 mit der Sperrung des Teltowkanals zwischen dem West-Berliner Stadtteil Rudow und Kleinmachnow. Damit wird auch die Schleuse stillgelegt.

In den 1970er-Jahren führen die Bundesrepublik Deutschland und die DDR Verhandlungen, um die Beziehungen zu normalisieren und praktische Alltagsprobleme zu lösen. Die Wiederöffnung des Kanals im Jahr 1981 kann als Teil dieser Strategie gesehen werden. Zusammen mit der Öffnung des Kanals geht auch die Schleuse Kleinmachnow mit der inzwischen freigelegten größeren Nord- sowie der Mittelkammer wieder in Betrieb. Die Südkammer steht für immer still.

Besuchende können sich die denkmalgeschützte Wassertechnik an Wochenenden und Feiertagen in der historischen Schleusnerbude erklären lassen. Bis heute finden täglich Schleusungen statt: ein interessantes Erlebnis, das viele Schaulustige anzieht.

Mehr über »Berlins Wasserwege« erfahren Sie in den Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

Adresse

Stahnsdorfer Damm 19

14532 Kleinmachnow

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Triebwagen der Linie 96

Nachfahre der ersten elektrischen Straßenbahn der Welt (1881)

Max Contag und Christian Havestadt, die Ingenieure des Teltowkanals (1901-1906), haben einen gemeinsamen Wunsch für die Kleinmachnower Schleuse. Das „interessante, in schöner Landschaft aufgebaute Schleusenbauwerk auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen (…), denen nebenbei ein Stück modernen Verkehrslebens von Interesse ist“. Schon 1905 erfüllt sich dieser Wunsch, als die private „Dampfstraßenbahn AG Herrmann Bachstein“ ihre Trasse von Lichterfelde nach Teltow bis zur Schleuse in Kleinmachnow verlängert. Mit den dampfbetriebenen Bahnen besuchen Ausflügler nun täglich die Schleuse.

Damals, um 1900, steht Berlin für Innovationen in der Verkehrstechnik. Die AEG experimentiert mit Untergrundbahnen, während Siemens neuartige Hochbahn-Systeme über bestehenden Straßenverläufen erprobt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der elektrische Antrieb der städtischen Bahnen. Im 19. Jahrhundert ist der übrige Eisenbahnverkehr nämlich noch dampfbetrieben. Am 15. Mai 1881 ist es soweit. Siemens & Halske eröffnen die erste strombetriebene Straßenbahn zwischen der Kadettenanstalt in Lichterfelde und dem Bahnhof der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn.

Die private Dampfstraßenbahn AG geht 1906 in den Teltower Kreisbahnen auf, einem Eigenbetrieb des Landkreises. Nur ein Jahr später stellen die Kreisbahnen die Trasse zur Machnower Schleuse auf Elektrobetrieb um. Fortan fahren auch hier moderne elektrische Triebwagen von Siemens & Halske. 1914 besteht der Fahrzeugpark der Kreisbahnen aus 34 Triebwagen, 14 Beiwagen und sieben Arbeitswagen. Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 ersetzen die Verkehrsbetriebe in Ost und West die vorherige Straßenbahnlinie allerdings bis 1966 durch Busse.

An den Straßenbahnbetrieb in diesem Teil Berlins erinnert seit 2009 der Triebwagen Nr. 3587 neben der Schleuse. Er steht an der ehemaligen Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 96. Dieser sogenannte Mitteleinstieg-Triebwagen (Baujahr 1929) verkehrte bis in die 1960er-Jahre in ganz West-Berlin. Nach seiner Restaurierung betreibt ihn der Heimat- und Kulturverein Kleinmachnow e. V. als Infozentrum zur Geschichte des Verkehrs in der Region.

Adresse

Oderstraße 23-25

14513 Teltow

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Industriemuseum Region Teltow e.V.

Von der Dampfmaschine zur Digitalisierung

Das „Industriemuseum Region Teltow“ zeigt die Geschichte der Industrialisierung und des wirtschaftlichen Wachstums nach dem Bau des Teltowkanals von 1871 bis heute. Die Ausstellung umfasst Produkte aus verschiedenen Branchen der Region, von Porzellan bis Kunststoff (Polymerchemie). Zu den Ausstellungsobjekten gehören auch Steuerungsanlagen für Kraftwerke, die der VEB Geräte- und Regler-Werke (GRW) in Teltow jahrzehntelang fertigte.

Die Produktion endet nach der Wiedervereinigung in den 1990er-Jahren. Damit verschwindet auch das damals bekannte und identitätsstiftende GRW-Emblem aus dem Teltower Stadtzentrum. Aus diesem Anlass gründet sich 2003 ein Förderverein für das Industriemuseum. Der heutige Ausstellungsort ist eine frühere Produktionsstätte des VEB Zähler- und Apparatebau Teltow.

Seit 2019 geht es im jüngsten Ausstellungsbereich beispielsweise um Digitalisierung und die intelligente „Fabrik 4.0“. Das Museum gestaltet auch aktiv die Zukunft des Standorts mit. Als „Informationszentrum Berufs- und Studienorientierung“ vernetzt es seit Jahren junge Menschen mit der regionalen Industrie. Es kooperiert mit Schulen, der Industrie- und Handelskammer und über 200 Unternehmen. Diese Zusammenarbeit führt zu Lehrerfortbildungen, Firmenbesuchen und Projekttagen.

Bei regelmäßigen Vorträgen und Veranstaltungen geht es neben der Digitalisierung um weitere aktuelle Herausforderungen der Industriegesellschaft. Dazu gehören beispielsweise die Themen Nachhaltigkeit und Energiewende.

Mehr zum Thema »Repräsentieren und Produzieren in Ost-Berlin« erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriekultur.

Adresse

Goerzallee 313

14167 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Goerzbahn

AG Märkische Kleinbahn e.V.

Mit der Gründung der Zehlendorfer Eisenbahn und Hafen AG (ZEUHAG) möchte der Investor Neuburger 1904 seine Gewerbeflächen im neuen Schönower Industriegebiet entwickeln. Ein Jahr später rollen bereits die ersten Züge zwischen dem Zehlendorfer Stichkanal und dem Bahnhof Lichterfelde West – gezogen von Pferden. Die Pferdebahn schafft Bau- und Rohmaterialien zu den Betrieben und nimmt auf dem Rückweg deren Produkte mit, zum Beispiel aus der Elberfelder Papierfabrik. Erst ab 1915 ziehen Dampfloks die Züge der Goerzbahn.

1918 bezieht die Optische Anstalt C. P. Goerz ihr neues Werk in Schönow und übernimmt die ZEUHAG. Neben Bau- und Rohstoffen befördert die 45 km/h schnelle Goerzbahn jetzt auch die eigenen Mitarbeiter. In der Hochzeit um 1922 sind es fast 1 Million Passagiere im Jahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg transportiert die Industriebahn Materialien für die US-Armee und Volkswagen. Noch bis 2018 gehen hier Kunststoffteile für die Kölner Ford-Werke auf die Reise. Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft fahren die Züge zuletzt nur noch mit einer lärmreduzierten Geschwindigkeit von 10 km/h.

Seit 1981 erhält der Verein AG Märkische Kleinbahn den stillgelegten Bahnhof Schönow und zeigt dort alte Schienenfahrzeuge und historische Bahntechnik. Nach dem Rückzug des letzten Betreibers der Goerzbahn sind die Eigentumsverhältnisse an der Trasse nicht abschließend geklärt. Das zwingt leider auch den Museumsbahnbetrieb des engagierten Vereins zu einer Pause.

Adresse

Goerzallee 299

14167 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Goerzwerk

Feine Optik für grobe Geschütze

Die Goerz-Anschütz-Moment-Kamera ist eine Sensation! Zum ersten Mal überhaupt lassen sich bewegte Objekte fotografieren. Die 1890 von Optiker Carl Paul Goerz gegründete „Optische Anstalt C. P. Goerz“ steigt damit zu einem der größten Hersteller von Optik und Feinmechanik im Deutschen Reich auf. In Wien, Paris, London und New York unterhält das Unternehmen deshalb Niederlassungen.

Bald verlegt sich die „Optische Anstalt“ allerdings auf präzise Zieloptiken für das Militär. Das bringt strategische Vorteile. Goerz erhält deswegen beispielsweise bevorzugt Material und expandiert. Als das Unternehmen das Stammwerk in Berlin-Friedenau aus Platzgründen nicht mehr erweitern kann, entsteht mitten im Ersten Weltkrieg dieser großzügige Komplex. Die Verkehrsanbindung ist perfekt. Das Gelände erhält einen eigenen Bahnanschluss und einen Hafen, der über den Zehlendorfer Stichkanal mit dem Teltowkanal verbunden ist.

Im Kontrast zur historistischen Friedenauer Fabrik gestaltet der Architekt E. Emsters für das neue Goerzwerk eine streng funktionale Produktionsstätte. Die moderne Eisenbetonbauweise erlaubt eine flexible Aufteilung der Räume, das Flachdach nutzt Goerz für optische Messungen. Emsters plant von Beginn an weiteres Wachstum ein. Das Gelände wird deswegen mit einem modularen Konzept bebaut. Drei Module baut das Unternehmen, 10 weitere wären möglich gewesen.

Carl Paul Goerz avanciert zum Rüstungsproduzenten. Außerdem ist er ein moderner Firmenchef mit sozialem Bewusstsein. Schon am Friedenauer Standort hatte er den 8-Stunden-Tag sowie bezahlten Urlaub eingeführt. Den 12.000 Beschäftigten des neuen Goerzwerks in Schönow bietet er vergünstigten Wohnraum in einer eigenen Werkssiedlung.

Der Versailler Vertrag erzwingt nach dem Ersten Weltkrieg schließlich eine radikale Neuausrichtung des Unternehmens. Nach dem Tod von Goerz 1923 fusioniert sein Sohn Paul Goerz 1926 mit den Jenaer Zeiss-Werken und anderen Unternehmen zur Zeiss-Ikon AG. So rettet er das Unternehmen vor dem Konkurs. Die Produktpalette entwickelt sich hin zur Feinmechanik von Kameras, Studiotechnik und Schließanlagen. Die Firma gehört heute zum schwedischen Assa-Abloy-Konzern.

Das alte Goerzwerk wandelt sich seit 2015 in ein kreatives Gewerbezentrum für Start-ups, Manufakturen und Kultur. Außerdem engagiert sich der Verein Märkische Kleinbahn e.V. um einen Museumsbetrieb mit historischen Schienenfahrzeugen am stillgelegten Bahnhof Schönow.

Adresse

Platz d. 4. Juli

14167 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Telefunken-Werk Zehlendorf

NS-Rüstungsfabrik wird zur Wohnanlage

In der „Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegrafie m.b.H.“ entwickeln die eigentlichen Konkurrenten AEG und Siemens ab 1903 gemeinsam Funk- und Nachrichtentechnik. Die Produktentwicklungen für den zivilen Bereich haben allerdings auch großen militärischen Wert. Ab den 1920er-Jahren nutzen die deutschen Streitkräfte die neuen Funk- und Navigationsgeräte, Radaranlagen und Nachrichtensender.

Nach der Machtergreifung beziehen die Nationalsozialisten die Telefunken Gesellschaft in ihre strategischen Kriegsvorbereitungen ein. Die Wehrmacht finanziert deshalb zu einem Drittel die Zusammenführung der verstreuten Produktionsstätten. So entsteht ab 1937 ein neues Werksgelände in Zehlendorf.

Der Siemens-Hausarchitekt Hans Hertlein entwirft ein sachlich-modernes Bauensemble in Stahlskelettbauweise. Schlichte Rasterfassaden und flache Dächer kleiden Werkstätten, Warenlager und Büros. Der neungeschossige Uhrenturm an der Hauptverwaltung macht das 240.000 m² große Areal von weitem sichtbar. Die riesige Asphaltfläche davor entsteht als Teil eines Stadtrings für die von Albert Speer geplante „Welthauptstadt Germania“ und wird als Aufmarschplatz genutzt. Im Zweiten Weltkrieg arbeiten in dem Werk statt der ursprünglich vorgesehenen 6.000 Menschen nun 10.000. Darunter auch hunderte von französischen und polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die unter elenden Bedingungen ausgebeutet werden.

Nach dem Krieg macht die US-Armee den Komplex zu einem ihrer drei Stützpunkte in West-Berlin. In den „McNair Barracks“ sind bis zu 2.300 Soldaten und Militärangehörige untergebracht. Sie leben in Mannschaftsheimen und Wohnungen. Eine Schule, eine Kirche, eine Bibliothek, Turnhallen, Läden und ein Kino bringen amerikanischen Lebensstil nach Berlin. Auf Speers unvollendetem Stadtring marschieren schließlich amerikanische GIs.

Die Firmenzentrale von Telefunken zieht 1960 in ein neugebautes Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz. Die Architektur des „Haus der Elektrizität“ orientiert sich dem Zeitgeist entsprechend an amerikanischen Wolkenkratzern – nur nicht ganz so hoch.

1976 wird die Fläche am ehemaligen Telefunken-Werk nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag benannt und heißt fortan „Platz des 4. Juli“. Derzeit plant das Land Berlin, die Hälfte des Platzes als Klimaausgleichsfläche zu entsiegeln und damit das Stadtklima zu verbessern.

1994, fünf Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, zieht die US-Armee ab. Nach 2000 entstehen in der ehemaligen Kaserne Wohnungen. Einige der Hauptgebäude werden dafür mit Staffelgeschossen aufgestockt.