Adresse

Wismarer Str.

12207 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Gedenkstätte KZ-Außenlager

Die Säule der Gefangenen

Die täglichen Arbeitskommandos aus dem KZ-Außenlager Lichterfelde bewegen sich ab Juni 1942 zu Fuß und per Bahn zu ihren Arbeitseinsätzen in Berlin. Besonders sichtbar sind die Gruppen aus Tschechen, Polen, Ukrainern, Russen sowie Norwegern, Belgiern, Niederländern, Franzosen und Griechen. Sie müssen nach den immer häufigeren Bombenangriffen zum Trümmerräumen ausrücken. Schon der Bau des KZ-Außenlagers Lichterfelde am Teltowkanal findet ganz offen vor den Augen der Bevölkerung statt. Ab Dezember 1941 errichten KZ-Häftlinge mehrere Häftlingsbaracken, Gebäude für die Lagerleitung und Wachmannschaften sowie einen Bauhof mit Materiallager, Garagen und Werkstätten. Dieses neue Außenlager des KZ Sachsenhausen soll Arbeitskräfte bereitstellen für die sogenannte „Bauleitung Groß-Berlin“.

Die 1.000 bis 1.500 inhaftierten Männer aus fast allen besetzten Ländern Europas leisten Zwangsarbeit für Ministerien, Polizei und die Schutzstaffel (SS). Auch „kriegswichtige“ Firmen wie beispielsweise Telefunken beuten die Zwangsarbeiter aus. Essensentzug, Prügelstrafe und willkürliche Tötung durch die SS-Wachmannschaften gehören zum Lageralltag. Die meisten Häftlinge kommen erst im April 1945 bei der Auflösung des KZ-Außenlagers Lichterfelde zu Tode. Nach dem Abtransport ins Stammlager Sachsenhausen werden die Menschen von dort zu Fuß zur Ostsee getrieben. Viele von ihnen sterben während dieses Todesmarsches. Die SS plant, die noch Lebenden auf Schiffen in der Ostsee zu ertränken. Alliierte Truppen können immerhin das verhindern.

Das KZ-Außenlager Lichterfelde gelangt erst Jahrzehnte später wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, als bei Bauarbeiten Zeugnisse aus der Lagerzeit gefunden werden. Seit dem Jahr 2000 erinnert die „Säule der Gefangenen“ des Bildhauers Günter Oeller an das Schicksal der Zwangsarbeiter in Lichterfelde. Die Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e. V. veranstaltet dort an jedem 8. Mai eine Gedenkfeier und ein Treffen für alle, die sich in der lokalen Erinnerungsarbeit engagieren möchten.

Adresse

Ostpreußendamm 61

12207 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Heizkraftwerk Lichterfelde

Modernisiert für die Energiewende

Auch die Bezirksbürgermeisterin kommt zur Einweihung, als 2020 das neue Heizkraftwerk Lichterfelde ans Netz geht. Mit regionalem Apfelsaft stößt sie mit den Anwohnerinnen und Anwohnern auf eine nachhaltige Zukunft an. Es ist ein klares Signal: Berlin strebt bis 2045 die Klimaneutralität an. Der teilweise Neubau des Kraftwerks durch den Betreiber Vattenfall ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Das neue Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerk produziert in Kraft-Wärme-Kopplung vor allem Fernwärme, aber auch Elektrizität für rund 100.000 Haushalte im Berliner Südwesten. Es verfeuert dafür zwar immer noch Erdgas, senkt seinen CO2-Ausstoß aber um 170.000 Tonnen pro Jahr.

Den ersten Kraftwerksbau errichtet die BEWAG hier von 1970 bis 1972. Der Standort am Hafen Lichterfelde, unmittelbar am Teltowkanal gelegen, ist nicht zufällig gewählt. Denn Schiffe liefern das Schweröl, das damals in drei Kraftwerksblöcken verfeuert wird. Anfang der 1970er-Jahre wird der Hafen zum Kraftwerkshafen umgebaut. Die den Stichhafen abtrennende Landzunge verschwindet schließlich. Ohne sie kann das Kühlwasser einfacher ins Kraftwerk geleitet werden.

Die BEWAG modernisiert das Heizkraftwerk Lichterfelde mehrfach. 1983 erhält die Anlage beispielsweise eine erste Rauchgasentschwefelung. Zwischen 1988 und 1998 stellt das Unternehmen alle drei Blöcke von Schweröl auf Erdgas um. Statt der bisherigen Anlieferung des Öls per Schiff strömt das Gas nun über eine Festleitung ins Kraftwerk. Der einstige Kraftwerkshafen verliert somit seine Funktion. Fortan dient er einem Recyclingunternehmen als Verladestelle.

Ab 2012 wird das alte Kraftwerk abgerissen. Der damalige Eigentümer Vattenfall errichtet am Standort ein modernes Heizkraftwerk mit effizienter Kraft-Wärme-Kopplung, das 2020 ans Netz geht. Zwei Kühltürme sowie das Verwaltungs- und Sozialgebäude des historischen Kraftwerks sind in die neue Anlage integriert. Heutiger Betreiber ist die BEW Berliner Energie und Wärme AG. Die hier produzierte Fernwärme speist die BEW durch zwei gut sichtbare Rohre über den Kanal hinweg in das Berliner Wärmenetz ein. Die drei markanten Schornsteine des alten Kraftwerks werden bis 2026 rückgebaut und verschwinden letztlich aus der städtischen Silhouette.

Adresse

Königsberger Str.

12207 Berlin-Lichterfelde

Industriekultur erleben

Treidellok

Schiffe im Schlepptau

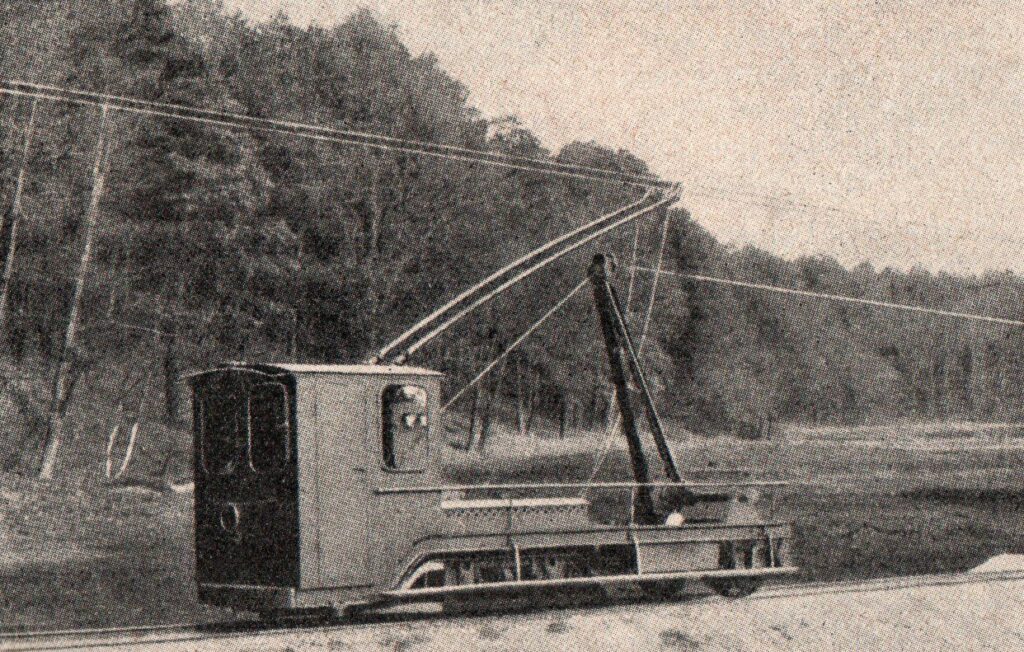

Wie sollen sich die Schiffe im Teltowkanal eigentlich fortbewegen? Das ist keine leichte Frage für die Ingenieure, denn die finanziellen Mittel des Landkreises reichen Anfang des 20. Jahrhunderts nicht aus, um die Kanalufer so auszubauen, dass sie dem Wellenschlag von selbstfahrenden Dampfschiffen standhalten. Alle technischen Anforderungen der Teltowkanal-Bauverwaltung erfüllt schließlich ein Vorschlag der Firma Siemens & Halske: eine elektrische Version des uralten Treidelns.

Schon die Römer treideln auf dem Rhein. Menschen oder Tiere ziehen damals von einem „Leinpfad“ am Ufer aus Schiffe an einer Treidelleine gegen die Strömung. Erst im Jahr 1873 kommt eine dampfgetriebene Treidellokomotive in Frankreich zum Einsatz. Zwischen 1898 und 1901 erprobt die Firma Siemens die erste elektrische Treidellok am Finowkanal. Am Teltowkanal geht im Juni 1906 ein Fuhrpark von 20 Treidelloks an den Start. Der erfolgreiche elektrische Betrieb liefert die technische Blaupause für den Schleppverkehr auf dem 1914 eröffneten Panamakanal.

Damit eine 7,5 Tonnen schwere Treidellok vom Zug des Schleppseils nicht in den Teltowkanal gerissen wird, konzipieren die Siemens-Ingenieure die Bauweise der Lok asymmetrisch. Alle schweren Bauteile befinden sich deshalb auf der Landseite der Lok. Zusätzlich ist das wasserseitige Gleis zwei bis drei Zentimeter höher verlegt. Damit ist die Lok davor geschützt, in den Teltow-Kanal zu kippen.

Mit ihrem 8 PS-Elektromotor bewegt eine Lok zwei Kähne mit 4 km/h durch den Kanal. Kommt ein ankerndes Schiff in den Weg des gespannten Schleppseils, hebt der Lokführer das Seil mit dem Treidelmast darüber hinweg. Einfahrten in Hafenbecken und Zweigkanäle, die die Treidelgleise (den Leinpfad) unterbrechen, überfahren die Loks auf sogenannten Leinpfadbrücken. Über solche Brücken wechseln die Loks am Kanalende außerdem die Uferseite, übernehmen den nächsten Schleppverband oder kehren in ihr Depot auf dem Betriebshof Schönow zurück. In der Hochzeit am Ende der 1930er-Jahre verkehren saisonabhängig drei bis fünf Schleppzüge täglich in beide Richtungen.

Im Frühjahr 1945 sprengen deutsche Truppen im Kampf um Berlin die letzten Kanal- und Leinpfadbrücken. Was von der zerstörten Treidelbahn noch zu gebrauchen ist, demontieren später die Sowjets. Aber nicht alles wird in die Sowjetunion geschafft. Das Mittelteil der Leinpfadbrücke, die einst den Steglitzer Hafen überspannte, führt heute als „Edenkobener Steg“ von Steglitz-Südende hinüber nach Lankwitz.

Adresse

Teltowkanal

Berlin-Steglitz

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Hafen Steglitz

Freizeitkapitäne im Industriehafen

Die Abendsonne taucht die kleine Landzunge, die den Hafen Steglitz vom Teltowkanal abschirmt, in warmes Licht. Zwischen Birken und Weiden duckt sich ein Holzschuppen in skandinavischem Rot-Weiß. Der Sport- und Freizeithafen Steglitz vermittelt Urlaubsatmosphäre. Der Motor-Rennboot-Club Berlin e. V. betreibt ihn bereits seit 1994 als seinen Heimathafen. Das kleine Hafenbecken bietet Liegeplätze auch für Gäste. Sie versorgen sich auf dem Gelände mit Strom und Frischwasser, können duschen und waschen.

Ganz anders die Szenerie nach Eröffnung des Teltowkanals 1906: Auf den weitgehend unbebauten Kanalufern stehen vereinzelt Verladekräne. Schüttgut lagert in großen Pyramidenhaufen. Insgesamt entstehen 15 Hafenlagen am Teltowkanal. Zehn davon sind kleinere Verladeanlagen. Ein Gaswerkshafen liegt in Mariendorf. Vier Stichhäfen, die nicht unmittelbar an der Wasserstraße liegen, befinden sich in Britz-Ost, Tempelhof, Lichterfelde – und hier in Steglitz.

Der historische Wasserlauf des Bäkefließ, der weitgehend im Kanalbau aufgeht, hat hier einen weichen Boden. Gute Voraussetzungen, um ein Hafenbecken auszuheben. Mit seinen Häfen und Verladeanlagen lockt der Teltowkanal wie erhofft neue Gewerbegründungen und Umsiedlungen aus der enger werdenden Berliner Innenstadt in den Landkreis Teltow.

Nach dem Kanalbau ist es zunächst die Firma Elbe & Ludwig, die im Steglitzer Hafen ein großes Holzlager betreibt. Baumaterialien sind gefragt für die zunehmenden Bauvorhaben entlang des Kanals, darunter auch zahlreiche Wohnsiedlungen.

Mit dem angrenzenden Bau des Kraftwerks Steglitz 1910-1911 wird der Hafen zur Entladestation der dort verfeuerten Energieträger. Das sind zunächst Steinkohle, später Schweröl. Bis in die 1970er-Jahre prägen Öltanks und eine Pumpstation das Hafenbild. Niemand hätte hier damals einen Urlaubstag verbracht. Erst mit der Stilllegung des Kraftwerks im November 1994 verwandelt sich der Hafen Steglitz in einen einladenden Freizeitort.

Adresse

Teltowkanalstraße

12247 Berlin-Steglitz

Industriekultur erleben

Radio Loewe

Verfolgte Pioniere des Rundfunks

Am 29. Oktober 1923 wird die erste Radio-Unterhaltungssendung aus dem Berliner Vox-Haus am Potsdamer Platz ausgestrahlt. Es ist die Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Bereits im Januar 1923 hatten die Brüder David und Siegmund Loewe die Radiofrequenz GmbH gegründet. Es folgen weitere Loewe-Gründungen im selben Jahr, alle entwickeln Radiotechnik: Elektronenröhren, Widerstände, Lautsprecher.

Siegmund Loewes technisches Genie treibt das Unternehmen an. Zusammen mit dem Physiker Manfred von Ardenne entwickelt er die bahnbrechende Dreifach-Elektronenröhre „3NF“, einen der ersten integrierten Schaltkreise. Sie macht den „Ortsempfänger Loewe OE 333“ ab 1926 zu einem der meistverkauften Radiogeräte im Deutschen Reich.

1924 errichten die Brüder am Teltowkanal im Bezirk Steglitz ein Werk für die Einzelteil- und Empfängerfertigung. Bis zum Ende der 1920er-Jahre entwickelt sich ein Geflecht verschiedener Tochter- und Zweigunternehmen an unterschiedlichen Standorten. 1930 vereinigen die Brüder das entstandene Firmengeflecht unter dem neuen Namen „Radio AG D. S. Loewe“. Fortan produziert das Unternehmen nur noch hier in Steglitz. Bereits 1931 stellt die Firma das erste serienreife Fernsehgerät vor. Kurz zuvor gründen die Loewes zusammen mit weiteren Technologiefirmen die „Fernseh AG“, eine der wenigen Firmen in Deutschland, die sich ganz den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am neuen Medium Fernsehen verschreibt.

Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird die jüdisch-christliche Loewe-Familie in Rufmordkampagnen verleumdet. Siegmund Loewe stemmt sich mit der Gründung von Auslandsgesellschaften aktiv gegen die drohende Enteignung. Die erzwungene „Arisierung“ der Radio AG D. S. Loewe erfolgt 1938 während einer Geschäftsreise Loewes in die USA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhält Siegmund Loewe zumindest seine Unternehmen in Westdeutschland zurück. Im fränkischen Kronach baut er einen neuen Firmensitz auf und treibt die Entwicklung der Unterhaltungselektronik bis zu seinem Tod 1962 mit dem Farbfernsehen weiter voran. Die Radioproduktion im Steglitzer Stammwerk endet allerdings 1979. Im Ergebnis zweier Insolvenzverfahren existiert „Loewe“ seit 2021 noch als Markenname. Die traditionsreiche Manufaktur ist heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz und Produktionsstandort in Kronach.

Adresse

Birkbuschstraße 41

12167 Berlin-Steglitz

Industriekultur erleben

Kraftwerk Steglitz

Hochspannung für Berlin und Hollywood

Die verschiedenen Funktionsbereiche des Kraftwerks Steglitz sind in unterschiedlich großen Backsteingebäuden um das zentrale Maschinenhaus angeordnet. Die heute leerstehenden Hallen sind aufgrund ihrer Architektur immer wieder Kulisse für internationale Filmproduktionen. Dazu gehört beispielsweise die Matrix-Reihe, die Ende der 1990er-Jahre entsteht. Dabei ist das Kraftwerk Steglitz selbst Teil einer spannungsgeladenen Geschichte: die der Berliner Energieversorgung.

Keine acht Monate benötigen der Architekt Hans Heinrich Müller und der Ingenieur Martin Rehmer, bis das neue Drehstromkraftwerk am 15. März 1911 seinen Betrieb aufnimmt. Wie viele Bezirke Berlins ist Steglitz damals eine eigenständige Gemeinde und auf die Unabhängigkeit seiner Versorgung bedacht. Die technischen Voraussetzungen für einen Kraftwerksbau hatte der Teltowkanal 1906 geschaffen: Steinkohle kommt in Lastkähnen, Kühlwasser direkt aus dem Kanal.

Mit dem Groß-Berlin-Gesetz 1920 wird das Kraftwerk ein Knoten im Netz der BEWAG, der Berliner Städtischen Elektrizitätswerke AG. Umgerüstet zum Heizkraftwerk produziert das Kraftwerk Steglitz in den 1930er-Jahren Fernwärme und Elektrizität mit der ersten konsequenten Kraft-Wärme-Kopplung im Deutschen Reich. 1939-1940 kommt das heute noch erhaltene große Abspannwerk hinzu.

Nach dem Zweiten Weltkrieg folgen technische Modernisierungen der teilzerstörten Anlage. Bis 1963 stellt die BEWAG die Feuerung von Steinkohle auf Schweröl um. Dafür werden am Teltowkanal Öltanks installiert. Auf dem früheren Kohlelagerplatz entsteht die erste West-Berliner Gasturbine. Was die Innovationen im Kraftwerk Steglitz antreibt, ist die unsichere Insellage West-Berlins im Kalten Krieg. Um die von allen umliegenden Netzen abgeschnittene „Strominsel“ im Notfall abzusichern zu können, entsteht hier bis 1986 die damals weltgrößte Batteriespeicheranlage.

Niemand ahnt damals, dass das Kraftwerk samt Batteriespeicheranlage nur vier Jahre später – nach dem Fall der Berliner Mauer – seinen Zweck verlieren wird. Nachdem Berlin ab 1990 Teil des neuen gesamtdeutschen Stromnetzes wird, endet die Energieproduktion in Steglitz im Jahr 1994.

Heute betreibt der Stromanbieter Vattenfall auf dem Gelände noch ein Umspannwerk. Im ehemaligen Batteriespeicher erzählt das ehrenamtlich betriebene Energie-Museum Berlin die Geschichte der stadteigenen Energieversorgung weiter.

Mehr über die »Elektropolis Berlin« erfahren Sie in den Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

Adresse

Calandrellistraße 1-9

12247 Berlin-Steglitz

Öffnungszeiten

Café Siemensvillla

Öffnungszeiten: Mo bis Fr

Industriekultur erleben

Siemensvilla

Ein Herrenhaus, zwei Industrielle

Mit ihren Kleinbatterien befeuert die Akkumulatorenfabrik AG aus Berlin-Oberschöneweide zu Beginn des 20. Jahrhunderts den ersten Boom der Elektromobilität. Die transportablen Batterien der Marke VARTA (Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren) stellt das Unternehmen in Massenproduktion her. Friedrich Christian Correns ist ihr kaufmännischer Direktor und kommt dabei zu viel Geld. Ab 1905 kauft er in der Gartenstadt Lankwitz sechs benachbarte Grundstücke von insgesamt 37.000 m² und beauftragt den Architekten Albert Denzel mit dem Entwurf für ein repräsentatives Herrenhaus.

Das Richtfest im August 1914 fällt bereits in den beginnenden Ersten Weltkrieg. Unterstützt vom Kaiserhof, kann Correns auch in diesen unsicheren Zeiten auf beste Materialien und Handwerker zurückgreifen. Nach der Gestaltung des Gärtner-, Chauffeur- und Pförtnerhauses kommt es zu Unstimmigkeiten mit dem Architekten Denzel. Gemeindebaurat Fritz Freymüller übernimmt anschließend die Planung des Haupthauses. Hinter einer klassizistisch-barocken Fassade verteilt er 3.800 m² auf 73 Räume, davon allein 18 Zimmer fürs Personal. Für die Freizeitgestaltung der Bewohnerinnen und Bewohner stehen ein Billardraum, eine Kegelbahn sowie eine Trinkstube zur Verfügung. Fast alle Räume verfügen über einen Telefonanschluss, damals hochmodern und äußerst selten.

1925 erwirbt Werner Friedrich von Siemens, ein Enkel des Firmengründers Werner von Siemens, das Anwesen samt Parkanlage. Der Musikliebhaber lässt die Gewächshäuser für einen Konzertsaal abreißen. Begleitet von einer Wurlitzer-Orgel und vor 500 Gästen dirigiert er dort auch selbst.

Weite Teile der Innenausstattung sind in der denkmalgeschützten „Siemensvilla“ noch im Originalzustand erhalten. Orchester- und Radioproduktionen nutzen die exzellente Akustik des Musiksaals bis heute für ihre Aufnahmen. Die übrigen Räumlichkeiten teilen sich seit 2012 zwei private Hochschulen. An regelmäßigen „Offenen Campustagen“ sind die Räumlichkeiten für Gäste zugänglich.

Adresse

Kronprinzessinnenweg 250/251

14109 Berlin-Zehlendorf

Industriekultur erleben

Fahrradroute: Kanal und Industrie

Fahrradroute: Natur und Infrastruktur

S-Bahnhof Wannsee

Verkehrstempel für Sonnenhungrige

Stadtbahn, Wannseebahn, Friedhofsbahn und Wetzlarer Bahn: Die Betriebsabläufe am alten Bahnhof Wannsee sind über die Jahre immer komplizierter geworden. Deswegen ordnet der 1928 errichtete Fern- und S-Bahnhof Wannsee die Vorort- und Fernbahnverkehre neu. Im selben Jahr fertiggestellt wie der Bahnhof Westkreuz, ist auch dieser Bahnhof Teil der „Großen Elektrifizierung“ der Berliner S-Bahn. Sie befreit die Bevölkerung nicht nur vom Rauch vieler Dampflokomotiven, sondern erweitert auch die Trassen, auf denen die Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt an die grünen Ränder der Stadt strömen.

Gut 50 Jahre zuvor hat sich Prinz Friedrich Karl von Preußen für einen Verkehrsanschluss der neuen Villenkolonie am Wannsee stark gemacht. 1874 eröffnet zusammen mit der Wannseebahn das erste – heute nicht mehr erhaltene – Bahnhofsgebäude am Wannsee. Als Empfangsgebäude wird der hölzerne „Kaiserpavillon“ der Wiener Weltausstellung (1873) für einige Jahre wieder aufgebaut.

Mit dem neuen S-Bahnhof Wannsee kommt 1928 die Moderne nach Wannsee. Der Oberbaurat der Reichsbahn Richard Brademann errichtet das Bahnhofsgebäude zusammen mit einem Verwaltungs- und einem Servicetrakt samt Hotel und Restaurant. Die Kuppel der achteckigen Schalterhalle verjüngt sich in zwei Stufen nach oben. Die Halle mit ihren spitzbogigen Eingängen und Fenstern erinnert an einen Sakralbau: Ein Bahnhof als expressionistischer „Verkehrstempel“.

Mit dem Bau der Berliner Mauer wird der S-Bahnhof Wannsee 1961 zum Endbahnhof. Erst nach dem Transitabkommen zwischen beiden deutschen Staaten halten hier ab 1976 wieder Transitzüge auf ihrem Weg von und nach West-Berlin. Heute ist der Bahnhofsvorplatz wieder Treffpunkt, Verkehrsknotenpunkt und Geschäftszentrum. Von hier strömen Sonnenhungrige an heißen Sommertagen zur Fähranlegestelle und zum Strandbad Wannsee.

Wer in den Eingangsarkaden des Bahnhofs nach oben blickt, entdeckt die originalen Leuchten und Bronzereliefs aus dem Jahr 1928. Vom früheren Ausbau der 1880er- und 1890er-Jahre zeugen noch die gusseisernen Bahnsteigüberdachungen.

Adresse

Kronprinzessinnenweg 150

14129 Berlin-Zehlendorf

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Wasserwerk Beelitzhof

Wasseraufbereitung heute

Das Berliner Trinkwasser enthält viel Calcium und Magnesium, deshalb ist es eher hart. Aber, das betont der Leiter des Wasserwerks Beelitzhof: „Es hat Mineralwasserqualität, mindestens!“. Zusammen mit dem älteren Wasserwerk Teufelssee versorgt das doppelt so große Wasserwerk Beelitzhof seit 1888 die Stadt Charlottenburg und weite Teile der westlichen und südlichen Berliner Vororte. Damals entsteht das Werk als Teil der Charlottenburger Wasserwerke AG, einst gegründet, um die Villenkolonie Westend mit Trinkwasser zu versorgen. Im Gegensatz zum Wasserwerk Teufelssee ist Beelitzhof heute noch in Betrieb.

Das Wasserwerk Beelitzhof ist das drittgrößte der Berliner Wasserbetriebe. Pro Jahr liefert es 35 Millionen Kubikmeter Trinkwasser ins Netz. Wenn es in den Haushalten ankommt, hat es bereits einen weiten Weg zurückgelegt: Aus den über 80 Grundwasserbrunnen fließt es durch große Rohre in die Belüftungsanlage des Werks. Wie in einer Dusche wird es dort versprüht, um Sauerstoff aufzunehmen. Das führt dazu, dass es im anschließenden Reaktionsbecken Eisen- und Manganverbindungen bindet. In einer zwei Meter dicken Sandfilterschicht bleiben die Metallflocken hängen und das saubere Filtrat fließt anschließend in riesige Reinwasserbehälter.

Die Berliner Wasserbetriebe betreiben heute neun Wasser- und sechs Klärwerke. Das Wasserwerk Beelitzhof ist ein Knoten in diesem Verbund. Aus der hier untergebrachten Schaltzentrale steuern die Mitarbeiter:innen auch das Wasserwerk Tiefwerder sowie die Pumpwerke Westend, Marienfelde und Johannisthal – und überwachen überall die Wasserqualität.

Mit einer umfangreichen Resilienzstrategie reagieren Senat und Berliner Wasserbetriebe seit 2021 auf den sinkenden Grundwasserspiegel. Grund dafür sind die Folgen des Klimawandels, weswegen immer weniger Regen in Berlin fällt. Ein Ziel ist es beispielsweise, mit dem Wasser aus den Wasserwerken jenes Sickerwasser zu ersetzen, das durch den seltener werdenden Regen fehlt. Dazu zählt auch, Moore als Wasserspeicher gezielt zu bewässern. Im Wasserwerk Beelitzhof verbessert außerdem eine Aufbereitungsanlage für Havelwasser schon seit 1981 die Qualität der Grunewaldseen. Und auch stillgelegte Wasserwerke spielen in der Resilienzstrategie eine Rolle. In Beelitzhof planen sie bereits eine neue Leitung zu dem 1995 stillgelegten Werk Riemeisterfenn.

Adresse

Wannseebadweg 25

14129 Berlin-Zehlendorf

Anfahrt

S-Bahnhof Nikolassee (S1, S7)

Industriekultur erleben

Strandbad Wannsee

Ostseestrand am Stadtrand

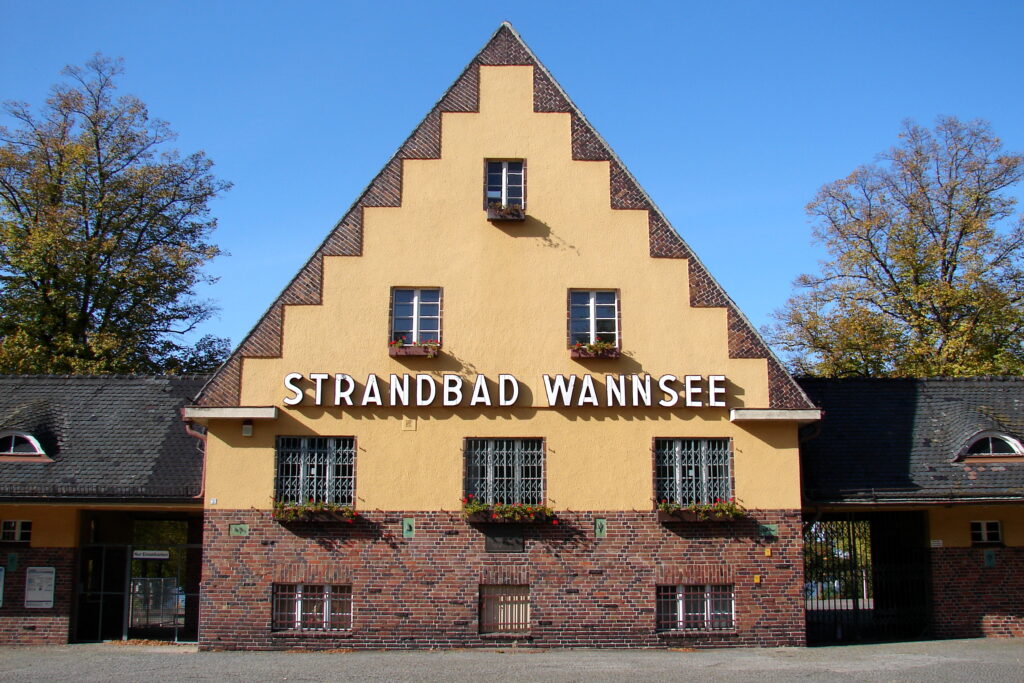

Einmal zur „Sommerfrische“ in eines der mondänen Ostseebäder – am Beginn des 20. Jahrhunderts bleibt das für die allermeisten Berlinerinnen und Berliner ein unbezahlbarer Traum. Daher entwickelt der Stadtbaurat Martin Wagner als Mitglied des Berliner Magistrats ein sozialpolitisches Programm. Damit die arbeitende Bevölkerung „Licht, Luft und Sonne tanken“ kann, baut Berlin nach dem Ersten Weltkrieg Volksparks, Sportstadien und Freibäder. Mit dem Strandbad Wannsee kommen 1930 tatsächlich 1,2 Kilometer Ostseestrand an die Havel.

Das im konservativen Heimatschutzstil entworfene Eingangsgebäude von Franz Fedler aus dem Jahr 1928 verrät die Modernität des weiter unten in der Bucht gelegenen Strandbades noch nicht. Martin Wagner und Richard Ermisch planen das Strandbad Wannsee als umfassende Freizeitlandschaft. Dafür schmiegen sie einen 1.000 Meter langen, klinkerverblendeten Stahlskelettbau in den Uferhang. Der in neun Hallen gegliederte Bau im Stil der Neuen Sachlichkeit soll neben Garderoben und Duschen auch Heilbäder und ein Freilichttheater aufnehmen. Oben bieten die Dächer Platz für Sonnenliegen und Sportanlagen, unten führt ein Wandelgang an Geschäften vorbei. Auch eine Seebrücke und ein Hafen sind geplant.

Bis 1930 können nur vier Hallen und das als Mittelpunkt gedachte Strandrestaurant „Lido“ realisiert werden. Dennoch ist das Strandbad Wannsee bei seiner Eröffnung das größte und modernste Binnenfreibad Europas. Und in der Hauptstadt fraglos das beliebteste: „Mit Kind und Kegel“ strömen die Berlinerinnen und Berliner an den Wannsee, während konservative Villenbesitzer gegen das „proletarische“ Freibad protestieren. Zum Weiterbau kommt es auch deswegen nicht, weil dem NS-Regime der „undeutsche Baustil“ des Strandbads missfällt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt das Strandbad Wannsee zunächst ein Sehnsuchtsort der West-Berliner. Ab den 1960er-Jahren verfällt es zusehends. Seit den 1980er-Jahren gibt es immer wieder Sanierungen. Trotz aller baulichen Herausforderungen lädt der 80 Meter breite und 1,2 Kilometer lange Strand aus feinem Ostseesand bis heute zum Sonnentanken ein.