Adresse

Gartenfelder Straße 28

13599 Berlin-Siemensstadt

Kontakt

utb-berlin.de/belgienhalle/

belgienhalle@utb-berlin.de

Tel.: 030 4400874-166

Industriekultur erleben

Sogenannte Belgienhalle

Großformatige Kriegsbeute

Während des Ersten Weltkriegs herrscht großer Eisenmangel. Um kriegswichtige Betriebe zu stärken, demontieren deutsche Streitkräfte daher in besetzten Gebieten Industriehallen und bauen sie im Deutschen Reich wieder auf. Der Architekt Hans Hertlein wählt für die Siemens-Schuckert Werke eine Eisenskeletthalle im nordfranzösischen Valenciennes aus, nahe der belgischen Grenze. Die erbeutete Halle ist ab 1918 der Kern des neuen Metallwerks für die Kabelproduktion von Siemens auf der Insel Gartenfeld. Irreführend wird die Kriegsbeute aus Frankreich als „Belgienhalle“ bezeichnet. Für Frachtschiffe ist das Werk über den Hohenzollernkanal bestens angebunden. Die Arbeitskräfte fahren ab 1930 mit der Siemensbahn bis zur Station Gartenfeld.

Bis 2002 produziert Siemens in der 1928/29 erweiterten Halle Kabel für Strom-, Nachrichten- und Hochfrequenzübertragungen. Danach dient das Gebäude als Lager und kurzzeitig als Location für die Modemesse Bread & Butter. Auf der künftig autofreien Insel Gartenfeld entstehen derzeit 3.700 Wohnungen und ein Freizeithafen. Die denkmalgeschützte „Belgienhalle“ bietet Raum für gewerbliche, soziale und kulturelle Angebote.

Die sog. Belgienhalle gehört zum Gelände des Kabelwerks Gartenfeld, das Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1 ist.

Download Publikation

Adresse

Museumswohnung

Burscheider Weg 21

13599 Berlin-Haselhorst

Industriekultur erleben

Reichsforschungssiedlung Haselhorst

Unterschätzte Siedlung der Moderne

„Erst die Küche – dann die Fassade!” fordert die Reichstagsabgeordnete Marie-Elisabeth Lüders 1931 in der Weimarer Republik. Denn Ende der 1920er-Jahre herrscht in Berlin große Wohnungsnot. Tausende leben in Lauben, Baracken oder abbruchreifen Altbauten. Es fehlen etwa 200.000 Wohnungen, auch in Haselhorst, Spandau.

Lüders initiiert 1928 den Bau der Siedlung Haselhorst durch die “Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen”. Ziel der Forschung ist es, erschwingliche Kleinwohnungen mit funktionalen Grundrissen in unterschiedlichen Gebäudetypen zu bauen. Dabei stehen effektive Baumethoden und günstige Materialien im Fokus. So entsteht die größte vom Staat in Auftrag gegebene Siedlung der Weimarer Republik.

Der preiswerte Wohnungsbau gelingt: 37 % der Mieter sind Arbeiterinnen und Arbeiter, 42 % Angestellte. Die meisten von ihnen arbeiten in den nahe gelegenen Siemens-Werken. Zwischen 1930 und 1935 entstehen rund 3.500 Wohnungen, knapp 40 Läden, ein Kino, ein modernes Waschhaus, eine Grundschule sowie eine Kirche. Die meisten Wohnungen messen rund 40 bis 55 Quadratmeter und haben ein, zwei oder zweieinhalb Zimmer inklusive Wohnküche und Badezimmer.

Die Reichsforschungsgesellschaft muss sich jedoch bereits 1931 auf politischen Druck auflösen. Die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag kann die Siedlung dennoch bis 1935 weiterbauen. 1954 erweitert die Gewobag die Siedlung um weitere 1.000 Wohneinheiten. Sie ist bis heute Eigentümerin der denkmalgeschützten Reichsforschungssiedlung Haselhorst. Eine der Wohnungen ist im Stil der 1930er-Jahre rekonstruiert und kann als Museumswohnung Haselhorst besichtigt werden.

Die Reichsforschungssiedlung Haselhorst ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Eiswerderstraße 14–19

13585 Berlin-Hakenfelde

Industriekultur erleben

Königliche Feuerwerkslaboratorien

Feuerwerk und Filmzauber

Feuerwerkskörper für vergnügliche Anlässe spielen hier nur eine Nebenrolle. In den Königlichen Feuerwerkslaboratorien erforscht, erprobt und produziert das Militär ab 1870 Brand-, Granat- und Signalraketen.

Alles beginnt 1817 mit einem geheimen Brandraketen-Laboratorium auf der Zitadelle Spandau. Schnell sind die Kapazitäten vor Ort erschöpft und das Laboratorium zieht etwas nördlich auf die Insel Eiswerder. Der abgelegene, von Wasser umgebene Standort ist ideal, um explosive Rüstungsgüter unter großer Geheimhaltung herzustellen. Ab Anfang der 1870er-Jahre expandiert das Feuerwerkslaboratorium sprunghaft. Insgesamt steigt die Zahl der Bauten von 21 auf 103 Objekte in rund dreißig Jahren. Während des Ersten Weltkriegs erreicht die Rüstungsproduktion bis dahin ungekannte Ausmaße.

Die Beschäftigten sowie alle Materialien und Rohstoffe gelangen anfangs wegen der strengen Geheimhaltung nur per Fähre auf die Insel. Die industrielle Massenfertigung erfordert allerdings eine verbesserte Materialversorgung. 1898 entsteht die Kleine Eiswerderbrücke im Osten der Insel. Dank der Brücke besteht nun ein direkter Anschluss an das preußische Eisenbahnnetz. Die knapp 2.000 Beschäftigten, die um 1900 auf Eiswerder tätig sind, gelangen jedoch nach wie vor mit dem Dampfer zur Arbeit. Dies ändert sich erst 1903 mit der (Großen) Eiswerderbrücke. Die 1945 von deutschen Truppen gesprengte und 1958 wiederaufgebaute stählerne Bogenbrücke steht heute unter Denkmalschutz.

Ab 1949 nutzt der Produzent Artur Brauner einen Teil der leerstehenden Fabrikhallen der Pulverfabrik auf Eiswerder als Filmstudios für seine Produktionsfirma Central Cinema Company GmbH (CCC). In den 1960er-Jahren entstehen hier u. a. die legendären Edgar-Wallace-Filme. Im Zusammenhang mit den Plänen des Berliner Senats für eine „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ rückt Eiswerder in den 1990er-Jahren erneut ins Rampenlicht.

Inzwischen ist Eiswerder mit seinen denkmalgeschützten Bauten ein attraktiver Standort für Kunst, Medien und Design. Wo einst Raketen in den Feuerwerkslaboratorien produziert wurden, sind in den letzten Jahren exklusive Eigentumswohnungen entstanden.

Download Publikation

Adresse

Neuendorfer Str. 1

13585 Berlin-Hakenfelde

Industriekultur erleben

Garnison-Waschanstalt

Von der Dampfwäscherei zur Brauerei

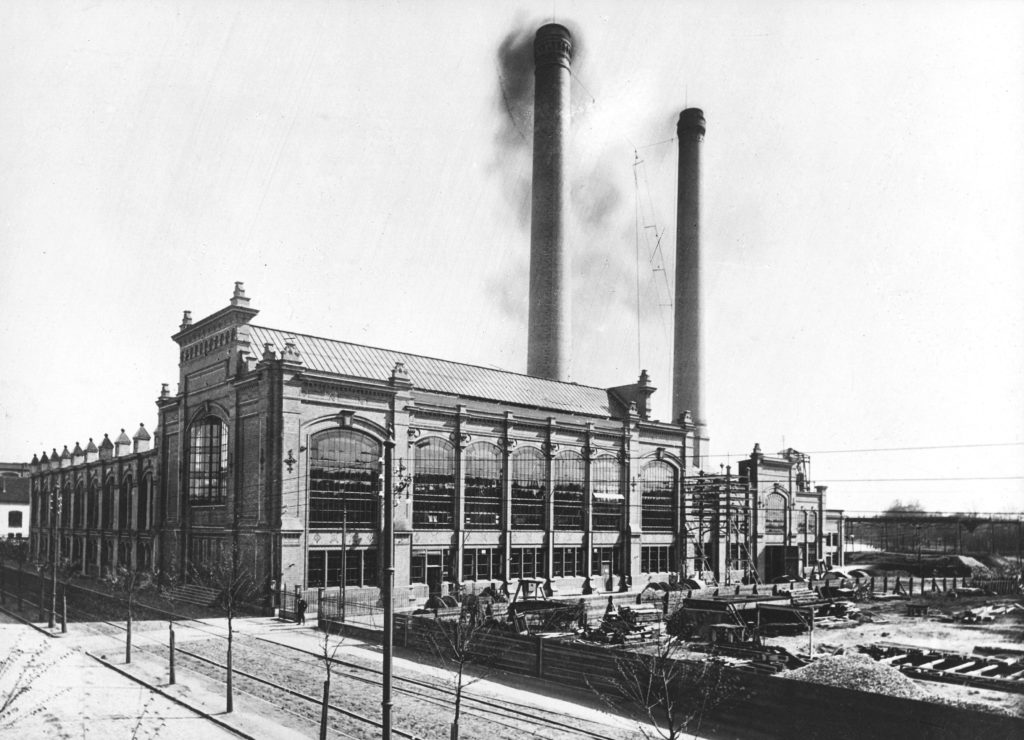

Die preußischen Soldaten, die Ende des 19. Jahrhunderts in Spandau wohnen, müssen mit Kleidung und Nahrung gut versorgt werden. In der Neuendorfer Straße entsteht daher 1880 die Garnison-Waschanstalt. Auf dem Gelände befindet sich neben der Heeresdampfwäscherei mit Kesselhaus und Wasserturm auch die Garnison-Bäckerei und das Heeresproviantamt.

Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg dient das Areal noch einige Jahre als Großwäscherei. Danach ziehen verschiedene Gewerbe in die Backsteinbauten. 1993 beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Ende 1994 öffnet das Brauhaus Spandau. Ein hoher Schornstein und ein gewaltiger Dampfkessel erinnern bis heute an die Garnison-Waschanstalt. Doch statt um Dampf und Seife dreht sich heute alles um Malz und Gerste für das Spandauer Bier.

Adresse

Köpenicker Chaussee 24–39

10317 Berlin-Rummelsburg

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Gaswerksiedlung

Hotspot für Kleinkunst und Kulturszene

Von der Größe und Bedeutung des einstigen Gaswerks Lichtenberg am Blockdammweg zeugen nur noch ein Wasserturm und die Häuser der Gaswerksiedlung. Ab 1925 entstehen die 17 Häuser der Gaswerksiedlung, die wie ein 250 Meter langes Wohngebäude wirken. Die Architekten Ernst Engelmann und Emil Fangmeyer greifen mit den Backsteinbauten den Stil der Hansestädte auf. Die Siedlung bietet sozialen Wohnraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der benachbarten Gaskokerei.

Im Jahr 2015 wird das Gebiet als Industriegebiet ausgewiesen. Dies erlaubt keine weitere Wohnnutzung. Für die Brachfläche hinter der Siedlung sind stattdessen der Bau eines Heizkraftwerkes und neuer Gewerbebauten geplant. Die Wohngebäude der Gaswerksiedlung sind in die Entwicklungen integriert.

Seit 2018 vermietet der Eigentümer Vattenfall die Gaswerksiedlung mit Ateliers und Workshops an rund 350 Kreative und einen Co-Working-Space. Hinter dem Gebäude ist Raum für Partys und Events. Das benachbarte Funkhaus, der in einer ehemaligen Hundekuchenfabrik gelegene Club Sisyphos und das nah gelegene Spreeufer wirken wie Magnete. Künftig soll auch das gegenüberliegende Kraftwerk Rummelsburg in das Event-Location-Konzept des Funkhaus Berlin einbezogen werden.

Adresse

Am Speicher 11–15

10245 Berlin-Friedrichshain

Industriekultur erleben

Palmkernölspeicher

Repräsentant der Kolonialzeit

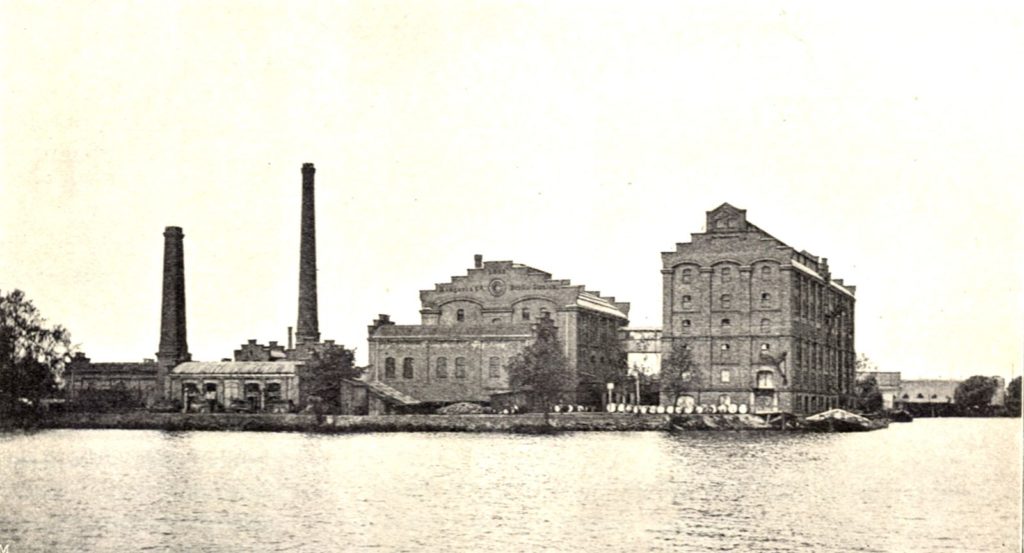

„Maisonette Lofts in beeindruckenden Raumgrößen, hochwertig ausgebaut mit Fahrstuhl, Fußbodenheizung und Designerbad, alle Einheiten mit Balkon, Wasserterrasse und Bootsanleger“. Seit der denkmalgerechten Sanierung 2016 ist der frühere Palmkernölspeicher auf der Stralauer Halbinsel eine ausgesprochen exklusive Immobilie. Heute wie auch zur Erbauung des Speichers im Jahr 1881 ist es die Wasserlage, die das Grundstück so wertvoll macht: Für den Rohstoff- und Warentransport per Schiff eignet sich die Stralauer Halbinsel am Ende des 19. Jahrhunderts bestens.

Hier, in der Rummelsburger Bucht, wo die Loft-Bewohner:innen von heute ihre Sportboote festmachen, löschen vor 138 Jahren Transportschiffe ihre Ladung aus den deutschen Kolonien in Westafrika. Es sind Palm- sowie andere Ölkerne, aus denen die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Palmkernöl- und Schwefelkohlenstoff-Fabrik Rengert und Co. Pflanzenöle gewinnen. Als Margarine landen sie dann auf den Butterbroten und in den Kochtöpfen des Kaiserreichs. Das kombinierte Geschäftsmodell ist zweckmäßig: Was die Firma vom selbst produzierten Schwefelkohlenstoff nicht zur Ausscheidung der Öle braucht, verkauft sie an den Handel.

In der Gestaltung des Speichers folgt der Architekt Albert Biebendt 1881 ganz dem damals beliebten Stil des Historismus. Im Inneren trägt ein modernes Stahlskelett die sechs Geschosse, die hohlen Stahlstützen dienen zugleich als Leitungsschächte. Außen aber formen unterschiedliche Gesimse, Pilaster und Zwerchgiebel an den Längsseiten eine Fassade im Stil der Neorenaissance.

Nur 19 Jahre nach der Errichtung machen neue Verfahren die Produktion auf Stralau unrentabel. 1899 meldet Rengert und Co. schließlich Konkurs an. Nach mehrfachem Eigentümerwechsel gehört das Werk ab 1921 zur Viktoriamühle.

Der Speicher übersteht den Zweiten Weltkrieg als einziges Gebäude des Werks. 1945 fällt er an die Berliner Osthafenmühlen. Bis 1989/90 lagern hier Getreide und Tierfutter. Anschließend steht das Gebäude 17 Jahre leer. Seit der Sanierung 2016 zeigt der Palmkernölspeicher wieder sein historisches Äußeres. Lediglich die Fassade zur Wasserseite ist um einige Balkone ergänzt.

Adresse

Köpenicker Chaussee 42

10317 Berlin-Rummelsburg

Industriekultur erleben

Kraftwerk Klingenberg

Symbol für Modernität und Wirtschaftskraft

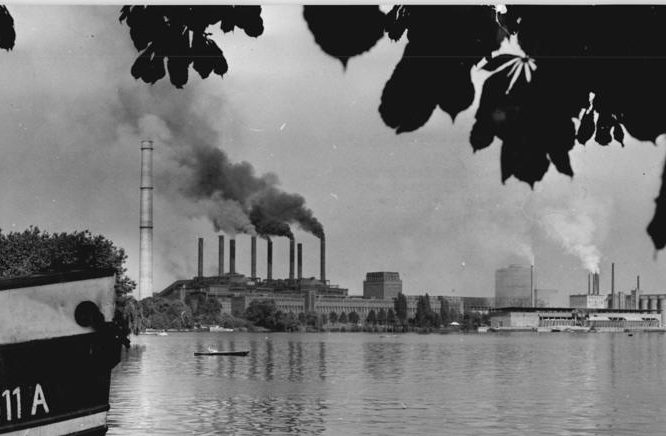

Entlang der Köpenicker Chaussee im Bezirk Lichtenberg türmen sich dunkle Backsteine zu einem expressionistischen Klinkerbau. Das Kraftwerk Klingenberg beeindruckt heute wie zu seiner Eröffnung im Jahr 1927. Damals ist es der modernste Stromlieferant Europas und Modell einer neuen Generation von Kraftwerken. Dieses erste Berliner Großkraftwerk deckt in den 1920er-Jahren 65% des Berliner Strombedarfs. Brandneu ist, dass die Kohle vor der Verfeuerung staubfein zermahlen wird. Drei große Dampfturbinen produzieren den Strom.

Das 190 Meter lange Schalthaus ist über eine Kabelbrücke mit dem 11-geschossigen Verwaltungsbau verbunden. Schiffe liefern die Kohle von der Spree über einen Stichkanal direkt ans Kraftwerk. Das für die Dampferzeugung benötigte Wasser kommt direkt aus der Spree. Beliebt ist das Kraftwerk Klingenberg außerdem als Lieferant von Warmwasser für das nahegelegene Flussbad.

Als letztes Werk des bekannten Kraftwerksplaners Georg Klingenberg trägt es den Namen des Ingenieurs, der für die AEG damals weltweit Kraftwerke konzipiert. Sein Bruder Walter übernimmt mit Werner Issel die architektonische Gestaltung. Auf der Weltausstellung 1929 in Barcelona präsentieren sie das hochmoderne Kraftwerk, das in den 1930er-Jahren sogar Teil der Berliner Stadtwerbung wird.

Im Zweiten Weltkrieg bleibt das monumentale Gebäude beinahe unzerstört. Die 1945 geplante Sprengung durch die SS kann ebenso wie eine spätere Demontage verhindert werden. In DDR-Zeiten gilt das Kraftwerk als Rückgrat der Strom- und Wärmeversorgung im Ostteil der Stadt.

Im Mai 2017 endet die Braunkohleverfeuerung. Der Energieträger im Kraftwerk ist jetzt Erdgas, das mit rund der Hälfte des CO2-Ausstoßes von Braunkohle das Klima schont. Um das Ziel einer klimaneutralen Stadt bis 2050 zu erreichen, soll ab 2026 ein Mix aus fossilfreien Energieträgern den Brennstoff Gas zumindest teilweise ersetzen.

Das Kraftwerk Klingenberg ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Adresse

Zeppelinstraße, Fontanestraße, Roedernstraße

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Siedlung Oberschöneweide

Wohnen mit kurzen Wegen

Mit der Industrie kommen die Menschen. Zwischen den Industrieflächen entlang der Spree und dem Grün der Wuhlheide entstehen auf der ehemaligen „Schönen Weyde“ ab Mitte der 1890er-Jahre groß angelegte Siedlungen. Zusammen mit der Industrie wächst die Siedlung Oberschöneweide bis in die 1980er-Jahre hinein weiter. Von anfangs nur 159 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1890 erhöht sich die Zahl innerhalb von nur zehn Jahren um mehr als das 30-fache. 1920 leben bereits 25.600 Menschen in Oberschöneweide.

Die AEG beauftragt Ende des 19. Jahrhunderts renommierte Architekten mit dem Bau der Wohnsiedlungen. Die älteste Siedlung aus dem Jahr 1919 ist geplant von Peter Behrens und Gemeindebaurat J. Th. Hamacher. Küche, Bad und Innentoilette sorgen in jedem Haus für eine moderne Ausstattung. Angeschlossene Nutzgärten sollen zur Erholung und Selbstversorgung beitragen.

Mit dem Abbau der Arbeitsplätze an der Oberspree in den 1990er-Jahren steht damals auch die Zukunft des Wohnquartiers infrage. Inzwischen ist die geschichtsreiche Siedlung zu großen Teilen vorbildlich saniert und wieder gefragt: bei jungen Familien und Hochschulangehörigen der HTW Berlin. Wer mit offenen Augen durch die Siedlung läuft, erkennt heute noch die unterschiedlichen Wohnkonzepte und architektonischen Details: Ein- und Mehrfamilienhäuser, farbige Fensterläden und verzierte Türen. In ganz Oberschöneweide leben inzwischen wieder knapp 24.000 Menschen.

Die Siedlung Oberschöneweide ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Adresse

An der Wuhlheide 131a

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Grabstätte Familie Rathenau

Zeugnis der Verbundenheit

Der wachsende Industriestandort Oberschöneweide wird um 1900 zur Heimat vieler Menschen. Der Gründer der AEG, Emil Rathenau, stiftet der jungen Gemeinde einen Waldfriedhof mitten in der Wuhlheide. Statt wie für jüdische Familien typisch, lassen sich die Rathenaus nicht auf einem jüdischen Friedhof beerdigen, sondern wählen genau diesen Waldfriedhof als ihre letzte Ruhestätte. Das Grab der Familie Rathenau ist bereits vom Eingangstor sichtbar. Gestaltet hat die Grabstätte 1903 ein Architekt mit sozialer Ader: Alfred Messel. Er errichtet damals unter anderem vorbildliche Wohnanlagen für „kleine Leute“. Der Bau des Wertheim-Warenhauses unweit des Potsdamer Platzes macht ihn 1897 berühmt.

Beerdigt sind in der Grabstätte: Emil Rathenau (†1915), seine Frau Mathilde (†1926) und ihr Sohn Erich (†1903). Erich, der schon in jungen Jahren das AEG-Kabelwerk leitet, ist die große Hoffnung des Vaters. Jedoch verstirbt er auf einer Reise nach Ägypten und wird als einer der ersten auf dem Friedhof beerdigt. Auch Sohn Walther Rathenau (†1922), der deutsche Außenminister, ist hier begraben. Er stirbt durch ein Attentat vor seiner Villa in Berlin-Grunewald, nachdem die nationalistische Presse mehr oder weniger unverblümt zum Mord an dem jüdischen Politiker aufruft.

Nachdem die Grabanlage lange vernachlässigt wurde, startet 2011 eine umfangreiche Restaurierung. Die schweren Beschädigungen an der Mauer aus weißem Muschelkalkstein und an den Särgen der Familie sind inzwischen behoben.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 78

12459 Berlin-Oberschöneweide

Führungen

Industriesalon Schöneweide

Fr. 14:00, So. 12:00 Uhr

und auf Anfrage.

Bitte Website beachten

(Anmeldung erbeten)!

Industriekultur erleben

Kraftwerk Oberspree

Palast der Energie

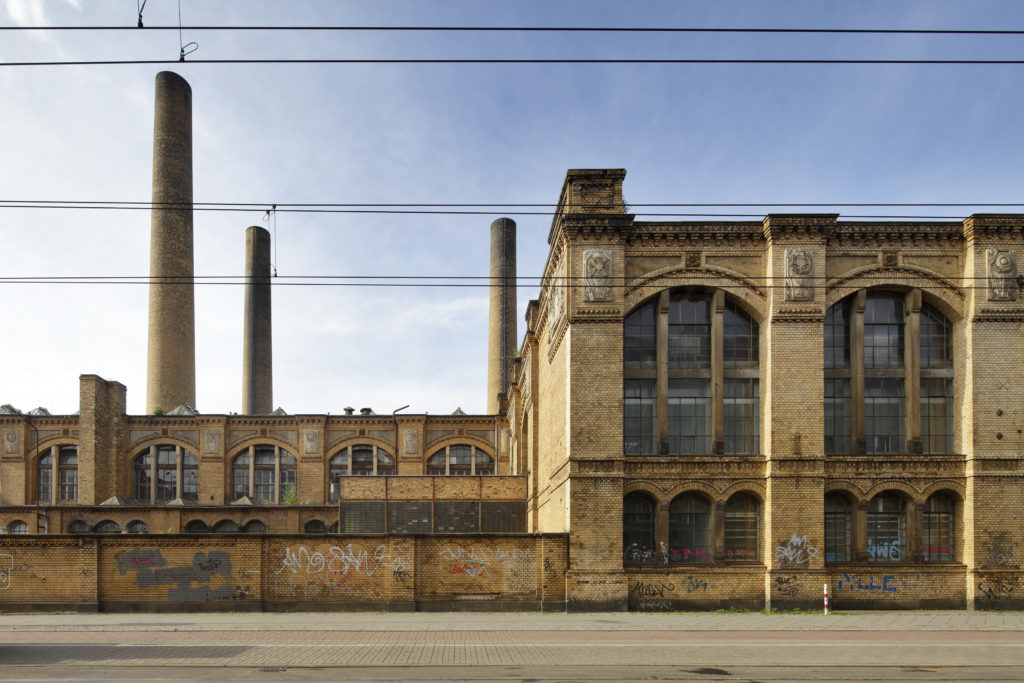

Ende des 19. Jahrhunderts errichtet die AEG am neuen Industriestandort im Südosten Berlins zunächst das Kraftwerk Oberspree. 1897 ist das erste Drehstromkraftwerk Europas eine technische Sensation. Dank der modernen Technik kann Strom verlustarm über längere Distanzen übertragen werden. Architekt Paul Tropp lässt sich für die Gestaltung des Kraftwerks vom Palais des Beaux Arts inspirieren. Dieser Palast der Schönen Künste ist 1855 auf der Pariser Weltausstellung zu sehen.

Das Kraftwerk macht Oberschöneweide unter Ingenieuren und Stadtplanern bekannt. Von nah und fern reisen sie an, um das Wunderwerk der „Elektropolis“ zu bestaunen. Die Kraft der Elektrizität ist schon von außen zu sehen: Die Fassade der Turbinenhalle schmücken Ornamente mit Blitzen, Zahnrädern sowie Überlandleitungen. Das Kühlwasser kommt übrigens direkt aus der Spree.

Das Kraftwerk Oberspree versorgt die Vororte Berlins mit Strom und erleuchtet damit die Stadt über ihre Grenzen hinaus. Außerdem hat es eine Sogwirkung für die Ansiedlung neuer Betriebe. Erster Großabnehmer sind die nahe gelegenen AEG-Kabelwerke. Rund 35 Jahre danach geht 1933 das Kraftwerk vom Netz. Mit dieser Entscheidung wird allerdings der Bau eines neuen Umspannwerks für Oberschöneweide nötig, um den hochgespannten Strom vor Ort auf niedrige Voltzahlen umzuspannen.

In das Umspannwerk von 1933 zieht 2013 die renommierte Skulpturengießerei Knaak ein. Das Kraftwerk Oberspree steht jedoch lange Zeit weitgehend leer. Im Frühjahr 2022 eröffnet in der Turbinen- und Maschinenhalle die „MaHalla“, ein riesiger internationaler Kreativ-Freiraum.

Das Kraftwerk Oberspree ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation