Adresse

Köpenicker Straße 70

10179 Berlin-Mitte

Kontakt

www.kraftwerkberlin.de

contact@kraftwerkberlin.de

Tel.: 030 2300 5100

Industriekultur erleben

Kraftwerk Berlin und Heizkraftwerk Mitte

Energieversorgung im Wohngebiet

Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 benötigt die Hauptstadt der DDR eine eigene, gesicherte Energieversorgung. Das Heizkraftwerk Berlin-Mitte geht noch im gleichen Jahr in Betrieb und ist lange Zeit das wichtigste Kraftwerk Ostberlins. Neben den umliegenden Wohnungen erhalten auch der Alexanderplatz, die Charité und das Staatsratsgebäude der DDR Wärme und Elektrizität. 1996 löst ein benachbarter Neubau das alte Kraftwerk ab. Anschließend steht es einige Jahre lang leer. 2006 zieht im südlichen Trakt der legendäre Techno-Club „Tresor“ ein. Der Club befand sich zuvor im Tresorraum des ehemaligen Kaufhauses Wertheim am Leipziger Platz.

Der riesige Komplex mit zahlreichen Erweiterungsbauten dient heute noch zum Teil der Energieerzeugung. Seit 2010 bietet das „Kraftwerk Berlin“ mit seiner 100 Meter langen Turbinenhalle Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen. Mit ihrer mächtigen Erscheinung prägen das alte und neue Kraftwerk Mitte noch heute die umgebende Stadtlandschaft an der Spree.

Adresse

Torgauer Straße 12-15

10829 Berlin-Schöneberg

Kontakt

euref.de/

info@euref.de

Tel.: 030 264 767 20

Gasometer Schöneberg

Der 1910 fertiggestellte Gasometer Schöneberg ist inzwischen ein Wahrzeichen des gleichnamigen Stadtteils und ein markanter Teil der Berliner Stadtsilhouette. Bis zur Stilllegung des Teleskopgasbehälters 1995 fürchteten viele Anwohnerinnen und Anwohner die riesige gespeicherte Gasmenge, die der Gasometer beinhaltete. Denn je nach Füllstand befanden sich zur Versorgung Berlins bis zu 160 000 Kubikmeter Gas in der Metallglocke.

Der Architekt Alfred Messel entwarf den Gasometer Schöneberg mit dem dazugehörigem Retorten- und Kesselhaus. Inzwischen ist das denkmalgeschützte Ensemble Teil des EUREF Campus, einem 5,5 Hektar großen Stadtquartier. Hier ist neben Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Energie und Mobilität auch ein Campus der Technischen Universität Berlin ansässig. In das Stahlgerüst des Gasometers ist eine Kuppel integriert, die als Kulisse für Veranstaltungen und vor allem Fernsehaufzeichnungen dient.

Im Juni 2021 wurde in der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg ein umstrittener Bebauungsplan beschlossen, der die Innenbebauung des Gasometers bis 7 Meter unter seiner Oberkante ermöglicht. Auf den geplanten 35.000 m² Bürofläche sollen 2.000 Arbeitsplätze für die Sparte „Digitale Schiene“ der Deutschen Bahn entstehen.

Download Publikation

Adresse

Mauerstr. 78-80

10117 Berlin-Mitte

Kontakt

Industriekultur erleben

E-WERK Berlin

Umspannwerk und Techno-Club

Das heute als E-WERK bekannte Gebäude hat in seiner über 100-jährigen Geschichte einige Nutzungs- und Umbauphasen erlebt. Bereits kurz nach dem Bau platzt das Kraftwerk aus allen Nähten. 1885 an der Mauerstraße in Mitte erbaut ist es das Zweite seiner Art in Berlin. Das erste Kraftwerk entsteht nur ein Jahr zuvor am Gendarmenmarkt.

Berlin ist Ende des 19. Jahrhunderts eine wachsende Stadt. Der stetig steigende Stromverbrauch erfordert neue Lösungen. Um Strom speichern zu können, kommt 1898 ein fünfgeschossiges Speichergebäude dazu. Erst die neue Drehstromtechnik erlaubt es, Strom am Stadtrand zu erzeugen und fast verlustfrei in die Stadt zu leiten. Das Kraftwerk in der Mauerstraße wird um ein Umspannwerk ergänzt. Dieses spannt den hochgespannten Strom aus den Fernleitungen auf niedrigere Voltzahlen um. Der Architekt Hans Heinrich Müller verbindet beim Umbau des Werkes zwischen 1924 und 1928 Funktionalität und Ästhetik. Die neue zentrale Schaltwarte im Hof ist stilprägend. Sie ist rund und in der Höhe gestaffelt.

Das Mitte der 1980er-Jahre stillgelegte Gelände erlebt nach der Wende seine Wiederentdeckung. Der Ort ist unter dem Namen „E-Werk“ als Techno-Club weit über Berlins Grenzen bekannt. Nach jahrelanger Sanierung öffnet das Gelände 2006 wieder. Bis 2024 dient das ewerk als Eventlocation, Wohn- und Arbeitsstätte. Seit 2025 ist das E-WERK ein exklusiver Bürostandort. Eine kleine Gleichrichterstation übernimmt auch heute noch teilweise die Stromversorgung der U-Bahn.

Download Publikation

Adresse

Am Wriezener Bahnhof

10243 Berlin-Friedrichshain

Berghain (ehem. Heizkraftwerk Rüdersdorfer Straße)

Das Berghain gehört zu den beliebtesten Clubs in Berlin und ist international bekannt. Seit 2004 werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Heizkraftwerks Rüdersdorfer Straße zum Feiern und Tanzen genutzt. Das Gebäude gehört mit seinem neoklassizistischen Zuckerbäckerstil zum Ensemble der DDR-Bauten, die Mitte der 1950er Jahre entlang der Karl-Marx-Allee entstanden. Im Inneren erinnert jedoch nur noch wenig an die einstmalige Nutzung. Moderne Architektur und Kunst ergänzen die großzügigen Räumlichkeiten.

Immer öfter steht das Berghain auch außerhalb von Clubnächten offen. Verschiedene Konzerte und teilweise auch Ausstellungen ergänzen das kulturelle Programm und machen den alten Industriebau inzwischen auch für andere Zielgruppen interessant.

Adresse

Am Borsigturm

13507 Berlin-Tegel

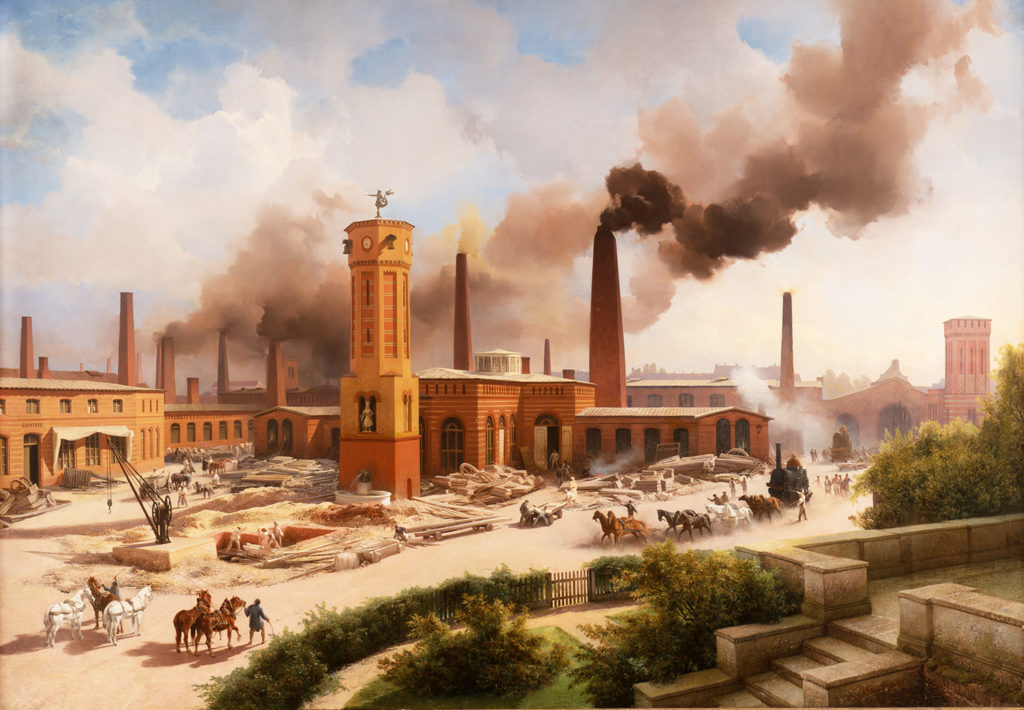

Werksanlage Borsig

Das Werksgelände von Borsig in Tegel ist heute vor allem für das Einkaufszentrum in einigen der umgebauten Industriehallen bekannt und weniger für seine Architektur und Geschichte. Allerdings entstand hier mit dem 65 Meter hohen Borsigturm 1922 das erste Hochhaus Berlins.

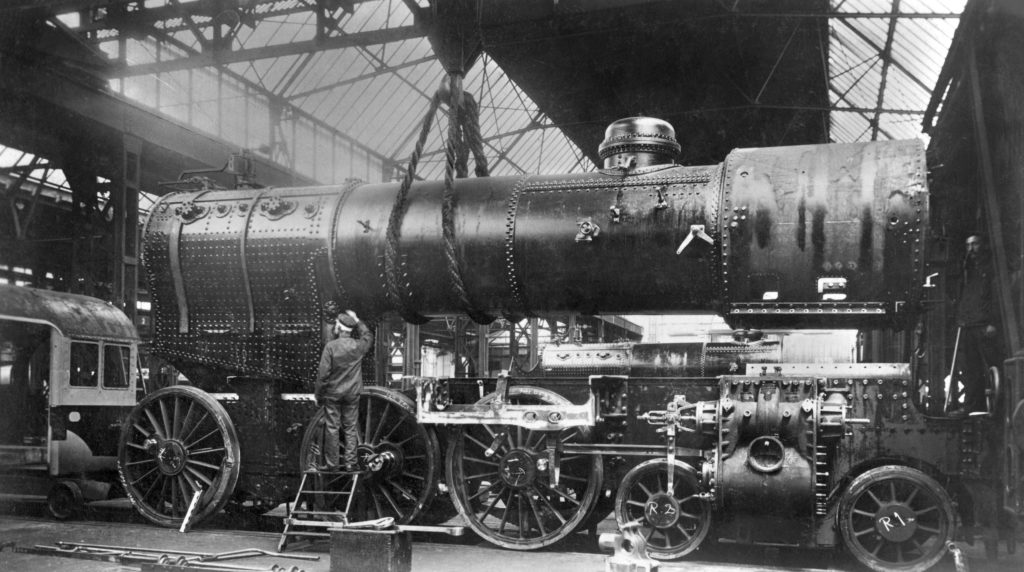

Der Ausbau des Werksgeländes in Tegel begann bereits 1894 nachdem das ursprüngliche Firmengelände in Mitte zu klein wurde. Damals war August Borsig mit dem, nur wenige Jahrzehnte zuvor gegründeten Familienunternehmen zum größten europäischen Produzenten von Lokomotiven aufgestiegen. Das Geschäft florierte bis zur Weltwirtschaftskrise 1929, danach kam es zu zahlreichen Fusionen und Umgestaltungen in der Firma. Die BORSIG GmbH nutzt Teile des Geländes in Tegel jedoch noch immer.

Download Publikation

Adresse

Koenigsallee 65

14193 Berlin-Grunewald

Villa Rathenau

Die symmetrisch aufgebaute Villa Rathenau wirkt von außen erstaunlich schlicht. Das Haus in der Koenigsallee ist unter Mitwirkung seines Bauherren Walther Rathenau entstanden. Der berühmte Industrielle, Literat und Politiker entwarf das Haus 1910 gemeinsam mit Johannes Kraaz. Dieser war damals Architekt bei der Allgemeinen Elektricitäts Gesellschaft, AEG. Rathenau hingegen war in leitender Funktion bei der AEG und diversen anderen Firmen tätig. Er stieg später sogar zum Präsidenten der AEG auf und war deutscher Reichsaußenminister.

Unweit seines Hauses fiel der Polikter 1922 einem rechtsradikalen Attentat zum Opfer. Inzwischen erinnert ein Gedenkstein vor der Villa-Rathenau an sein tragisches Schicksal.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 83

12459 Berlin-Oberschöneweide

Kontakt

Eigentümer der Rathenau Hallen ist

Urban Banks Berlin

urbanbanksberlin.com/

dialog@basecampstudent.com

Industriekultur erleben

Rathenau-Hallen

ehem. AEG Transformatorenfabrik Oberschöneweide

Der heute als Rathenau-Hallen bekannte riesige Hallenkomplex liegt in den 1920er-Jahren im Zentrum der ehemaligen Transformatorenfabrik Oberschöneweide (TRO). Heute definieren die Rathenau-Hallen zusammen mit der Lampenfabrik Frister den Ortseingang von Oberschöneweide. An der Treskowbrücke gelegen, bildet der markante Giebel den Auftakt des großen Industrieareals entlang der Wilhelminenhofstraße.

Die Industriegebäude entstehen zwischen 1898 und 1941. Anfangs siedelt sich hier die Deutsche Niles-Werkzeugmaschinen-Fabrik an, ein Maschinenbau-Unternehmen unter Beteiligung der AEG. Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt die AEG das Gelände vollständig. Der Konzern errichtet ab 1921 neue Gebäude und benennt den Standort in Transformatorenfabrik Oberschöneweide, kurz AEG-TRO um. Nach und nach entstehen weitere Gebäude: Produktionshallen, Werkstätten, Verwaltung sowie eine Kantine.

1951 wird das Werk als VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht zum Lieferant der DDR-Energiewirtschaft. 1992 übernimmt die AEG wieder einen Teil der Produktion, bis sich das Unternehmen 1996 schließlich auflöst und aus dem Handelsregister verschwindet. Ein irischer Investor kauft 2007 das Gelände, findet aber nur temporär Mieter für die großen und teilweise verfallenen Hallen.

Danach siedeln sich Kunst und Kultur an. Die großen Flächen der Rathenau-Hallen bieten Platz für Modeschauen und Video-Drehs. 2019 kauft das Unternehmen BaseCamp das Areal. Es will die Hallen denkmalgerecht sanieren und anschließend als offenen Ort für Gewerbe, Kultur und Freizeit entwickeln.

Das Museum und Besucherzentrum „Industriesalon Schöneweide“ bietet Führungen durch die Rathenau-Hallen an. Direkt daneben bietet die „Spreehalle Berlin“ einen Raum für außergewöhnliche Klang- und Theaterproduktionen. Hier beginnt außerdem der Soundwalk21, der an fünf Stationen über das Areal führt.

Die Rathenau-Hallen sind Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Erbaut

1842 - 1914, Umbauten

Architekt

A. Rohmer, Carl Koeppen u.a.

Früher

Brauereigelände

Heute

Brauerei, Hostel, Theater, Galerie

Adresse

Schönhauser Allee 176

Christinenstr. 18/19

10119 Berlin-Prenzlauer Berg

Kontakt

info@stiftung-pfefferwerk.org

Tel.: 030 44383 376

stiftung-pfefferwerk.org

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Senefelderplatz)

Öffnungszeiten

Areal frei zugänglich | Anlieger siehe Website

Führungen

Auf Anfrage

Barrierefreiheit

eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Pfefferberg-Brauerei

Braukunst vor den Toren der Stadt

An der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg liegt der Pfefferberg. Das Plateau mit Biergarten und Terrassencafé unter Bäumen überrascht viele Besucherinnen und Besucher. Niedrige Grundstückspreise und die erhöhte Lage im Norden der Stadt bieten Mitte des 19. Jahrhunderts beste Voraussetzungen für den Bau von Brauereien mit großen Kühlkellern. So beginnt auch die industrielle Karriere des Pfefferbergs. Namensgeber für das Areal an der Schönhauser Allee ist Joseph Pfeffer. Der bayerische Braumeister ist einer der ersten, der die untergärige Brauart nach Berlin bringt und ab 1841 an dem damals noch vor den Stadtgrenzen gelegenen Ort eine eigene Brauerei errichtet. Das so gebraute Bier ist länger lagerfähig und eignet sich deshalb besonders gut für die industrielle Produktion. Bis 1921 bestimmen deshalb Hopfen, Malz und Hefe das Geschehen der Pfefferberg-Brauerei.

Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt die Schultheiss-Brauerei den Braubetrieb auf dem Pfefferberg, stellt ihn aber bald ein. Danach ziehen die unterschiedlichsten Betriebe in die Gebäude. Mal duftet es auch nach Schokolade, mal nach Brot. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden Druckerei und Verlag „Neues Deutschland“ auf dem Pfefferberg ihren Platz. Zeitweilig wird auch die gleichnamige Zeitung, damals Organ des Zentralkomitees der SED, hier gedruckt. Lager-, Büro- und Werkstatträume, Poliklinik und Großküche – die vielen folgenden Nutzungen hinterlassen Spuren.

Die Wege auf dem Gelände der ehemaligen Pfefferberg-Brauerei sind heute verschlungen und die Architektur ist vielfältig. Roter und gelber Backstein wechseln sich mit modernen Fassaden ab. In dieser kreativen Umgebung arbeiten viele Künstlerinnen und Künstler. Orte wie das Aedes Architekturforum, das Museum für Architekturzeichnung oder das Pfefferberg Theater laden zum Besuch ein. Gelegenheit zum Verweilen bieten hingegen Restaurants, Hausbrauerei, Hostel, ein schattiger Biergarten. Eigentümerin des Areals ist inzwischen die Stiftung Pfefferwerk, die in Berlin Projekte für mehr Chancengerechtigkeit von Benachteiligten fördert.

Download Publikation

Adresse

Reichpietschufer 60

10785 Berlin-Tiergarten

Shell-Haus

Mit sanft geschwungener Fassade und lang gezogenen Fensterbändern steht das Shell-Haus am Ufer des Landwehrkanals. Ende der 1920er Jahre gewann der Architekt Emil Fahrenkamp den Wettbewerb für das 5- bis 10-geschossige Bürogebäude. Dank einer umfassenden Sanierung vor wenigen Jahren erstrahlt das Gebäude inzwischen wieder im selben weißlichen Glanz wie damals. Dieser ist dem Travertin an der Fassade geschuldet, im Inneren besteht der Bau jedoch aus einer leichten Stahlkonstruktion.

Das Shell-Haus hat eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Die namensgebende Ölfirma Shell konnte hier nur ein paar Jahre bis zur Enteignung durch die Nationalsozialisten bleiben. Das im Krieg teilweise beschädigte Haus war später lange Zeit Hauptsitz der BEWAG. Seit 2012 ist es ein Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidigung.

Adresse

Ostendstraße 1

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Peter-Behrens-Bau

Autofabrik im Geschossbau

Viele beeindruckende Industriebauten prägen die Architektur in Oberschöneweide, doch ein Gebäude dominiert das Industrieband an der Spree: der Peter-Behrens-Bau. Mitten im Ersten Weltkrieg entwirft Peter Behrens im Auftrag der AEG dieses Gebäude für eine hochmoderne Automobilfabrik. Die Nationale Automobil Gesellschaft (NAG) stellt hier ab 1901 als Tochter der AEG Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotoren her.

Die aufwendige Ausstattung der neuen Fabrik soll die „ungebrochene Leistungskraft der deutschen Industrie“ bekunden. Gleichzeitig will Behrens ein Symbol für die soziale Integration aller Akteure der Industriegesellschaft schaffen. Die Produktion erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Im Mittelpunkt der Fabrik liegt ein mit Arkaden gesäumter Lichthof. Hier laufen Arbeiterinnen und Arbeiter den Direktoren der Firma über den Weg.

Im obersten Stockwerk beginnt der Karosseriebau. Über 18 Lastenaufzüge sind die Produktionsebenen verbunden, unten angekommen wird schließlich das fertige Automobil aus einem Benzintank im Keller betankt. Zunächst liefert das Werk Lkws für das deutsche Heer und bis zur Stilllegung im Jahr 1934 auch Pkws sowie Omnibusse.

Im Jahr 1936 entwickelt Telefunken am Standort die Fernsehtechnik zur Übertragung der Olympischen Spiele. Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht das Werk für Fernsehelektronik (WF) ein, das zu DDR-Zeiten für den internationalen Markt Bildröhren für Fernsehgeräte herstellt. Noch bis 2005 produziert Samsung Fernsehtechnik im Peter-Behrens-Bau. Der Lichthof ist inzwischen eine beliebte Kulisse für Film und Fernsehen. Hier wurden beispielsweise Szenen der Serie „Babylon Berlin“ gedreht.

Heute bieten der Peter-Behrens-Bau und das große Areal zwischen Ostendstraße und Spree Potenziale für ein neues Stadtquartier. Im Mai 2019 übernimmt die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) das Gelände und entwickelt das „Behrens-Ufer“. Die denkmalgeschützten Gebäude bleiben dabei erhalten. Auf dem restlichen Gelände entstehen Neubauten für Gewerbe sowie soziale und kulturelle Nutzungen.

Der Peter-Behrens-Bau ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation