Erbaut

1868 - 1872, 1962

Bauherr

Königliche Porzellan-Manufaktur

Architekt

Ferdinand Möller, Emil Boethke, Bruno Grimmek

Früher

Porzellanmanufaktur

Heute

Porzellanmanufaktur, Austellung

Adresse

Wegelystr. 1

10623 Berlin-Charlottenburg

Kontakt

Tel.: 030/3 90 09-472

mitmachen@kpm-berlin.com

www.kpm-berlin.com/manufaktur

Anfahrt

S-Bahn: S3, S5, S7, S9 (Haltestelle Tiergarten)

Öffnungszeiten

Mo.-Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

Audiotour kostenfrei

Führungen

Öffentlich Sa. 15:00 Uhr, 14 €, ermäßigt 9 €,

exklusiv für Gruppen mit Voranmeldung,

Workshops mit Voranmeldung

Barrierefreiheit

Ja

Industriekultur erleben

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM Berlin)

„Weißes Gold“ aus Berlin

Klares Weiß, zarte Formen und feine Malerei – jedes Stück ein Unikat. Seit über 300 Jahren ist die Faszination für Porzellan in Europa ungebrochen. Als König Friedrich II von Preußen 1763 eine Porzellan-Manufaktur übernimmt, benennt er das zuvor durch den Woll-Händler Wilhelm Caspar Wegely betriebene Unternehmen um. Fortan produziert die Königliche Porzellan-Manufaktur KPM das „weiße Gold“, wie Porzellan damals auch genannt wird, nach für diese Zeit fortschrittlichen Prinzipien. Die Manufaktur gilt Ende des 18. Jahrhunderts als Musterbetrieb der Frühindustrialisierung. Es gibt keine Kinderarbeit, stattdessen geregelte Arbeitszeiten, Renten und eine Betriebskrankenkasse.

1871 bezieht die Berliner Porzellan-Manufaktur einen neuen Standort am Rande des Tiergartens, nahe der Spree. Nun ist der Transport von Rohstoffen und gefertigten Produkten mit dem Schiff möglich. Berühmte Künstler wie beispielsweise Karl Friedrich Schinkel und Johann Gottfried Schadow entwerfen Tafelservice, Vasen und Skulpturen für die Manufaktur. Die Eröffnung der manufaktureigenen Chemisch-Technischen Versuchsanstalt im Jahr 1878 bringt die Entwicklung neuer Fertigungstechniken und Innovationen weiter voran. Hier leistet die Manufaktur Pionierarbeit für die keramische Industrie.

Bis zum Ende der Monarchie 1918 ist die Manufaktur in königlichem Besitz, die kobaltblaue Zeptermarke und das Signet „KPM“ für die Königliche Porzellan-Manufaktur bleiben auch danach erhalten. Inspiriert von Werkbund und Bauhaus, entwickelt die KPM Ende der 1920er-Jahre eine klare Formensprache. Im Jahr 1943 zerstören Bombenangriffe das Manufaktur-Gebäude, dabei gehen wertvolle Gussformen und Maschinen für immer verloren.

Inzwischen ist die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM Berlin) in Privatbesitz und produziert am historischen Standort bis heute Porzellan fast ausschließlich von Hand. Damit ist sie der älteste bis heute produzierende Handwerksbetrieb Berlins. Nach den Zerstörungen des Krieges werden die Gebäude unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wiederaufgebaut. Die historischen Gebäude und die zentrale Ringkammerofenhalle sind heute Teil der Ausstellung KPM WELT. Sie beherbergen außerdem den KPM Flagshipstore. Besucherinnen und Besucher entdecken Designs aus 250 Jahren und können Teile des Fertigungs- und Malereiprozesses live erleben. Angeleitete Workshops machen aus Erwachsenen und Kindern echte Manufakturistinnen und Manufakturisten von Morgen.

Der Königliche Porzellan-Manufaktur ist ein Highlight der Fahrradroute »Innovation und Eleganz«. Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte informieren zu Berlins Wasserwegen und zur Frühindustrialisierung in Berlin. Das KPM Quartier ist außerdem Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Wilhelminenhofstraße 75A

12459 Berlin-Oberschöneweide

Kontakt

www.htw-berlin.de/

Raumvermietung Tel.: 030-5019-2200

Industriekultur erleben

AEG Kabelwerk Oberspree (KWO)

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin)

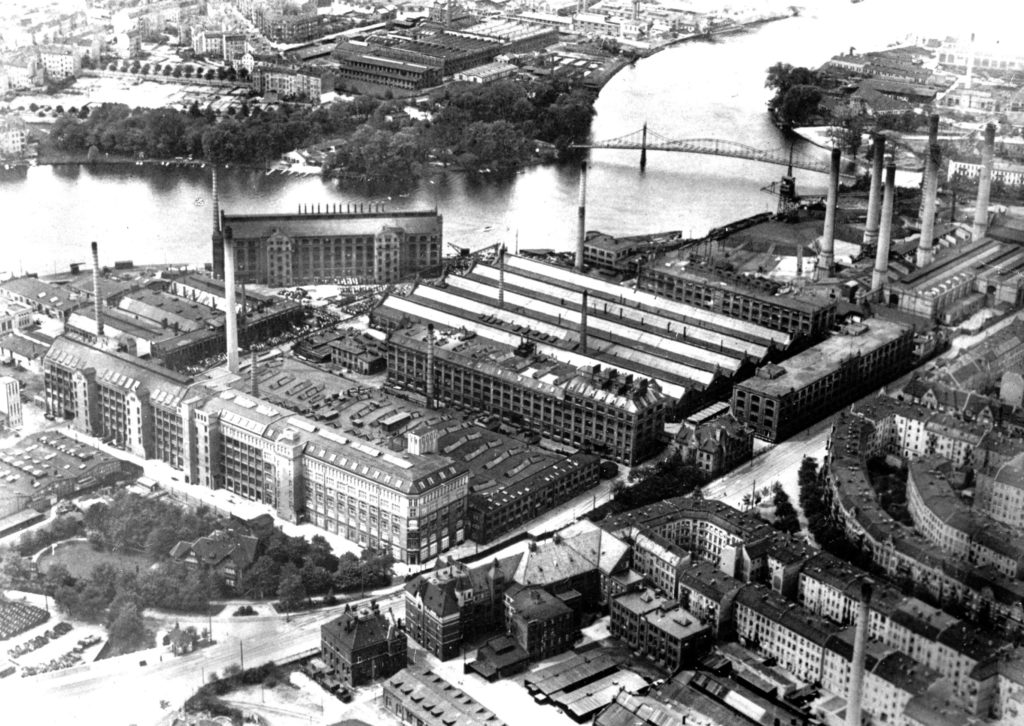

Als die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) 1896 mit dem Bau ihrer ersten Kabelfabrik in Oberschöneweide beginnt, muss sie sich gegen die etablierten Branchenführer Siemens & Halske und Felten & Guillaume behaupten. Hundert Jahre später ist das Werk noch immer in Betrieb und macht, was es am besten kann: Es produziert Kabel und Wissen. Seit 2009 teilt sich das aktive Kabelwerk (Berliner Glasfaserkabel GmbH) den historischen Standort mit dem Campus Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin). Der Standort ist damals wie heute gut gelegen. Während heute Studierende die Mittagspause an der Spree genießen, ist die Wasserstraße Ende des 19. Jahrhunderts eine günstige Verkehrsanbindung.

Das benachbarte Kraftwerk Oberspree lieferte den benötigten Strom. Denn statt Dampfmaschinen treiben Elektromotoren die Produktion an. Ebenfalls hochmodern sind die flexiblen Räume. Sie erlauben Anpassungen an den sich ändernden Markt. Die Spanne der produzierten Güter zeugt von dieser Flexibilität und erzählt zugleich deutsche Geschichte. Um 1900 werden Kabel, Automobile und Lastkraftwagen hergestellt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg produzieren Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter technische Ausrüstung und Munition. Nach 1945 fertigt das Werk Wachskerzen, eiserne Öfen und Haushaltsgegenstände. Zu DDR-Zeiten nimmt der VEB Kabelwerk Oberspree (KWO) die Kabelproduktion für den internationalen Markt im großen Stil wieder auf.

Die Produktion von klassischen Kabeln und Glasfaserkabeln findet bis heute im historischen Kern des riesigen Geländes statt. Den größten Teil des Areals nimmt jedoch die HTW Berlin ein. Darüber hinaus ist das ehemalige Kabelwerk Oberspree 2011 Gründungsort des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi), das von hier aus in Kooperation mit dem Deutschen Technikmuseum agiert.

Das Kabelwerk Oberspree ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Adresse

Warschauer Straße 34-44

10243 Berlin-Friedrichshain

Industriepalast

Der Industriepalast erstreckt sich mit seinen fünf Gebäuden gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Warschauer Straße. Die einzelnen Stockwerke der Etagenfabrik vermietete der Bauherr vor allem an kleinere und mittlere Gewerbebetriebe. Das großzügige Ensemble von 1906/07 entstammt Plänen des Architekten Emil Schaudt, der auch das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) am Wittenbergplatz entwarf.

Durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und den anschließenden Umbau des Eckgebäudes ist die repräsentative Außengestaltung des früheren Industriekomplexes inzwischen nur noch an zwei Häusern sichtbar. Trotz der monumentalen, mit Muschelkalk und Rusticablöcken verzierten Fassaden erfüllte die Architektur alle praktischen Anforderungen der Industrie. So gab es unter anderem Krananlagen, weiträumige Kellerzonen und unterirdische Gleise.

Bereits seit 2010 beherbergt das Haus Nr. 43/44 das Industriepalast Hostel, das die Geschichte des Komplexes mit einem attraktiven Nutzungskonzept vereint.

Download Publikation

Adresse

Westhafenstraße 1-3;

Beusselstraße 44k

13353 Berlin-Moabit

Kontakt

www.behala.de/

info@behala.de

Tel.: 030 39095-0

Industriekultur erleben

Westhafen

Ausgeklügelte Hafenstadt

Für eine aufstrebende Industriestadt wie Berlin um 1900 ist ein technisch ausgeklügelter Binnenhafen von zentraler Bedeutung. 1923 eröffnet daher der Westhafen, der über Kanäle mit Spree und Havel verbunden ist.

Im Jahr 1895 fordert die Berliner Kaufmannschaft den Magistrat auf, im Osten und Westen zwei große Häfen zu bauen, da die alten Häfen am Landwehrkanal und am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal den steigenden Warentransport nicht mehr bewältigen können. Der Osthafen in Stralau an der Oberspree eröffnet bereits 1913, der Westhafen erst 10 Jahre später. Denn hier muss zuerst das Evangelische Johannesstift umsiedeln, das in Spandau ein neues Zuhause findet.

Wie eine eigenständige Hafenstadt angelegt, gruppieren sich um das mittlere von ursprünglich drei Hafenbecken: Verwaltungsgebäude, Lagerhallen, Getreidespeicher, Kräne zum Be- und Entladen der Schiffe, Casino mit Speisehalle, Waschhaus und einst sogar eine Binnenschifferkirche.

Der Zollspeicher liegt dagegen abseits an einem gut kontrollierbaren Standort, da die dort gelagerten Importwaren so lange unverzollt bleiben, bis sie einen Käufer finden. Der Turm des Verwaltungsgebäudes gilt als Wahrzeichen des Westhafens und ist für ankommende Schiffe eine Art Leuchtturm.

Die eigens gegründete BEHALA (Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft) betreibt bis heute den denkmalgeschützten Hafen. In den 2000er-Jahren wird ein Becken zugeschüttet. Der Hafen erhält ein Container-Terminal, eine Roll-on-roll-off-Anlage und eine Anlegestelle für Binnen-Kreuzfahrtschiffe.

Einige Gebäude nutzt heute die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. In anderen befinden sich Möbellager und Werkstätten. Eine derartige Umnutzung hat eine gewisse Tradition. Bereits 1926 mietet der Automobilhersteller Ford eine Lagerhalle, in der bis zu 300 Arbeitskräfte Fahrzeuge des Ford Model T, genannt „Tin Lizzy“ montieren.

Heute ist der Westhafen zusammen mit dem Hafen in Spandau und dem Hafen Neukölln ein innerstädtisches Güterverkehrszentrum für innovative Logistik-Konzepte. Der Westhafen ist Berlins größter Warenumschlagplatz.

Der Westhafen ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Luckenwalder Straße 6

10963 Berlin–Kreuzberg

Umformerwerk Gleisdreieck

Für den Strom der elektrischen U-Bahnen sorgte von 1902 bis 1927 zunächst ein Gleichstromkraftwerk in der Trebbiner Straße. Mit Ausbau des U-Bahnnetzes wuchs jedoch auch die benötigte Stromversorgung. Große Kraftwerke außerhalb Berlins produzierten günstigen Strom. Über Hochspannungsanlagen gelangte der Wechselstrom in die Stadt, den Umformerwerke schließlich in Gleichstrom für die U-Bahn umwandelten. Das Umformerwerk Gleisdreieck versorgte ab 1926 neun Bahnbezirke mit Strom. Die Anlage ist heute noch immer als Gleichrichterwerk der BVG in Betrieb und liegt in Nachbarschaft des U-Bahnhofs Gleisdreieck.

Adresse

Warschauer Straße 36

10243 Berlin-Friedrichshain

U-Bahnhof Warschauer Straße

Die heutige Endhaltestelle der U1, der U-Bahnhof Warschauer Straße, an der Warschauer Brücke mit den zugehörigen Infrastrukturbauten ist sicher eine der auffälligsten Haltestellen der Berliner U-Bahn. Der 1902 eröffnete Bahnhof wird von Süden über die Oberbaumbrücke und ein 360 Meter langes Viadukt erschlossen. Insbesondere die von Otto Stahn entworfene Oberbaumbrücke prägt mit ihrer auffälligen Gestaltung aus Ziegelstein das Straßen- und Stadtbild.

Hinter dem Bahnhof verbergen sich zwei ehemalige Werkshallen mit vier und acht Gleisen. Diese dienen inzwischen nur noch zum Abstellen der Züge. Der Bahnhof selbst war während der Zeit der Berliner Mauer geschlossen. Die nahe Oberbaumbrücke war Grenzübergang zwischen Ost und West. 1995 fuhren schließlich die ersten U-Bahnen über die erneuerte Oberbaumbrücke und der sanierte U-Bahnhof Warschauer Straße wurde zur Endstation der Linien U1 und U3.

Download Publikation

Adresse

Tempelhofer Damm 227-235

12099 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Tempelhofer Hafen

Vom Verkehrsknoten zum Freizeithafen

Der Tempelhofer Hafen eröffnet 1906 zeitgleich mit dem Teltowkanal. Neben einer Zollstation hat der damals moderne Hafen auch eine maschinelle Transport- und Wiegeanlage. Im imposanten Speichergebäude lagern ab 1908 große Mengen an Zucker, Getreide und Tabak. Dank eines Eisenbahnanschlusses gelangen die ankommenden Güter schnell in die Umgebung. Damit sichert der Hafen die Versorgung des Berliner Südens.

Nach Plänen der Ingenieure Christian Havestadt und Max Contag erbaut, liegt der Hafen 6 bis 8 Meter unter Straßenniveau und bietet Platz für etwa 10 bis 12 Lastkähne. Rund um den Hafen siedelt sich in den 1920er-Jahren vermehrt Industrie an, wie zum Beispiel das Telegraphenwerk der C. Lorenz AG oder das Ullstein-Haus.

Der Hafen sowie das Speichergebäude erleiden starke Schäden im Zweiten Weltkrieg. 1951 beginnt der Wiederaufbau. Anschließend dient das Speichergebäude als Lager für die Berliner Senatsreserven. Mit diesen Vorräten wappnet sich West-Berlin bis Ende des Kalten Kriegs gegen eine mögliche erneute Blockade der Stadt. Nach dem Fall der Berliner Mauer siedeln sich Gewerbebetriebe und ein Schrottplatz an.

2007 werden der Tempelhofer Hafen und das Speichergebäude grundlegend saniert. Seitdem hat ein Shoppingcenter die beiden unteren Etagen bezogen. In den Obergeschossen haben sich inzwischen Büros und Arzt-Praxen angesiedelt. Auch die anderen Gebäude auf dem Hafengelände werden vielfältig genutzt. Im Hafen liegen Freizeitboote und zwei Restaurant-Schiffe. Die historischen Krananlagen und die Wiegestation sind inzwischen restauriert und rekonstruiert. Sie tragen zu dem besonderen Ambiente des Hafens bei.

Download Publikation

Adresse

Verbindung Spree-Oder Wasserstraße (Köpenick)

und Untere Havel-Wasserstraße (Potsdam)

Wissenswertes

Teltowkanal

Auf Initiative des Landrates des Kreises Teltow, Ernst von Stubenrauch, wird 1900 bis 1906 der Teltowkanal (TeK) erbaut. Der Kanal ist 38,39 Kilometer lang und fließt durch die Bundesländer Berlin und Brandenburg. Seine Aufgabe ist es dementsprechend, den Schiffsverkehr im Berliner Zentrum zu entlasten.

Noch immer dient er als Südumgehung Berlins zwischen Elbe und Oder. Entlang des Kanals finden sich zahlreiche Industriedenkmäler, wie zum Beispiel das Ullstein-Haus oder die ehemalige Sarotti-Schokoladenfabrik.

Adresse

Wiebestrasse 36 – 37

10553 Berlin-Moabit

Kontakt

remise.de/berlin

berlin@remise.de

Tel.: 030 36407814

Industriekultur erleben

Straßenbahndepot Moabit

Von Straßenbahnen zu Oldtimern

Das Straßenbahndepot Moabit ist heute unter dem Namen „Classic Remise Berlin“ bekannt. Wo lange Zeit Straßenbahnen ein- und ausfahren, parken heute Oldtimer-Autos von Händlern und privaten Sammlern.

Die Anfänge der Berliner Straßenbahn sind für viele überraschend: Sie wurden ab 1865 von Pferden gezogen und waren mit 1 PS ziemlich langsam. Bis 1879 die Elektrifizierung der Straßenbahn beginnt. Während sich die Berliner Bevölkerung langsam an die rasante Geschwindigkeit der „Elektrischen“ gewöhnt, steht die Berliner Straßenbahn vor einem Problem. Wohin mit den neuen, langen Wagen? Die Ställe für die Pferde der Straßenbahnen kommen nicht in Frage. Um die Fahrzeuge warten und reparieren zu können, bedarf es neuer Bauten. Deswegen entstehen in Berlin acht moderne Straßenbahndepots, eines davon in Moabit.

Als das Straßenbahndepot Moabit 1901 eröffnet, ist es Europas größtes Depot. Insgesamt 10 Linien fahren die vierschiffige Halle an, die Platz für 320 Wagen auf 24 Gleisen bietet. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten für den reibungslosen Ablauf.

In den 1920er-Jahren gilt die gotisch anmutende Fassade als zu altmodisch. Deswegen gestaltet Architekt Jean Krämer, Hausarchitekt der Großen Berliner Straßenbahn AG, das Straßenbahndepot um. Bis heute spiegelt das Gebäude diese schlichte Gestaltung wider. Das Wohn- und Verwaltungsgebäude an der Wiebestraße zeigt hingegen den ursprünglichen Baustil des Historismus.

1964 legt West-Berlin seinen Straßenbahnverkehr still und setzt im öffentlichen Nahverkehr auf U-Bahnen und Busse. Das Depot in Moabit verkommt danach zu einer Abstellfläche der BVG und der benachbarten Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA). Anfang der 1990er-Jahre ziehen Künstlerinnen und Künstler in die Halle ein, bevor Baumängel 1996 schließlich zur Sperrung führen.

Heute ist das Depot ein Zentrum für Oldtimer-Autos. Zunächst unter dem Namen Meilenwerk bekannt, seit 2010 umbenannt in Classic Remise Berlin. In den sanierten und denkmalgeschützten Hallen befinden sich neben Präsentationsräumen auch beispielsweise Eventflächen, Werkstätten und Shops.

Die Classic Remise ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

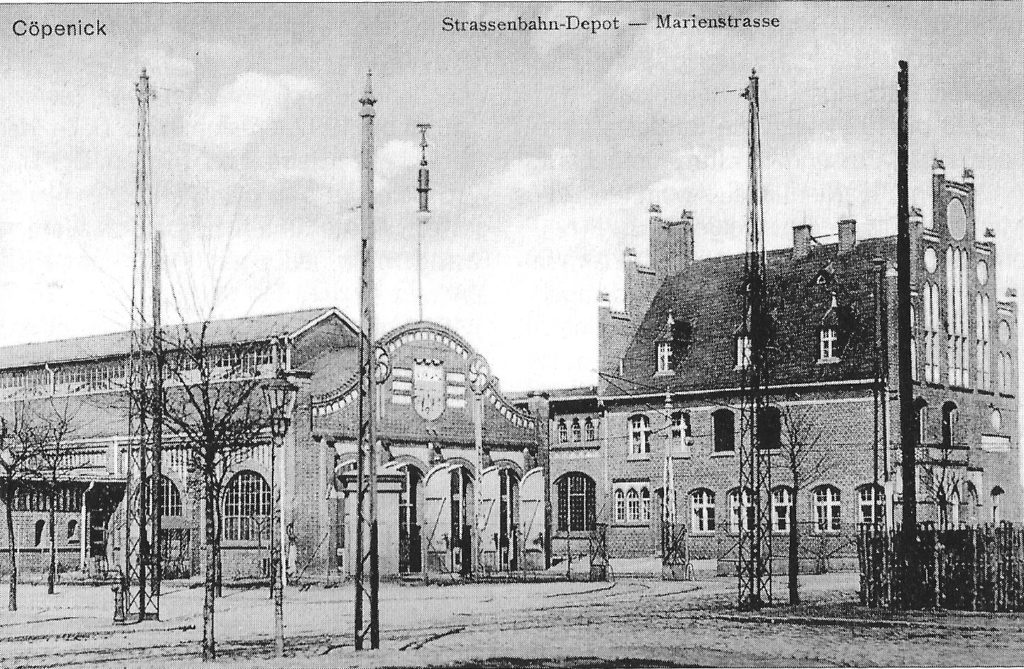

Erbaut

1903 - 1906, 1913

Bauherr

Städtische Straßenbahn Köpenick

Architekt

Hugo Kinzer

Früher

Fahrzeugdepot, Betriebswerkstatt

Heute

Historische Fahrzeugsammlung

Adresse

Wendenschloßstraße 138

12557 Berlin-Köpenick

Kontakt

Tel.: 030/25 63 38 80

info@dvn-berlin.de

www.dvn-berlin.de

Industriekultur erleben

Straßenbahnbetriebshof Köpenick

Ein Zuhause für die Straßenbahn

Mit der ersten Pferdeomnibuslinie beginnt 1847 die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin. Seitdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel ein fester Bestandteil des Berliner Straßenbildes. Der Straßenbahnbetriebshof Köpenick eröffnet 1903 zusammen mit der ersten elektrischen Köpenicker Straßenbahnlinie. Der Betriebshof beherbergt unter anderem drei Wagenhallen sowie eine Freiluft-Abstellanlage. Die Gebäude sind im Stil norddeutscher Giebelbauten und als Klinkerbauten gestaltet. Eine Besonderheit des Straßenbahnbetriebshof Köpenick ist die fehlende Wendeschleife. Deswegen müssen die Straßenbahnen rückwärts auf den Betriebshof und in die Hallen fahren.

Zwischen 1993 und 1999 werden die Gebäude denkmalgerecht saniert. Seit 2015 finden die historischen Fahrzeuge des Denkmalpflege-Vereins Nahverkehr Berlin e. V. (DVN) hier nach und nach ein neues Zuhause. Von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik und die DDR bis ins Jahr 1986 zieht sich das Spektrum der Straßenbahnen, die der Verein ehrenamtlich pflegt und restauriert. Zwischen April und November sind historische Straßenbahnen bei Themenfahrten im Einsatz. Für besondere Anlässe können Interessierte diese auch mieten.

Der Straßenbahnbetriebshof ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation