Adresse

Glasbläserallee 13-19

10243 Berlin-Friedrichshain

Industriekultur erleben

Stralauer Glaswerke

Wohnen am Traditionsstandort

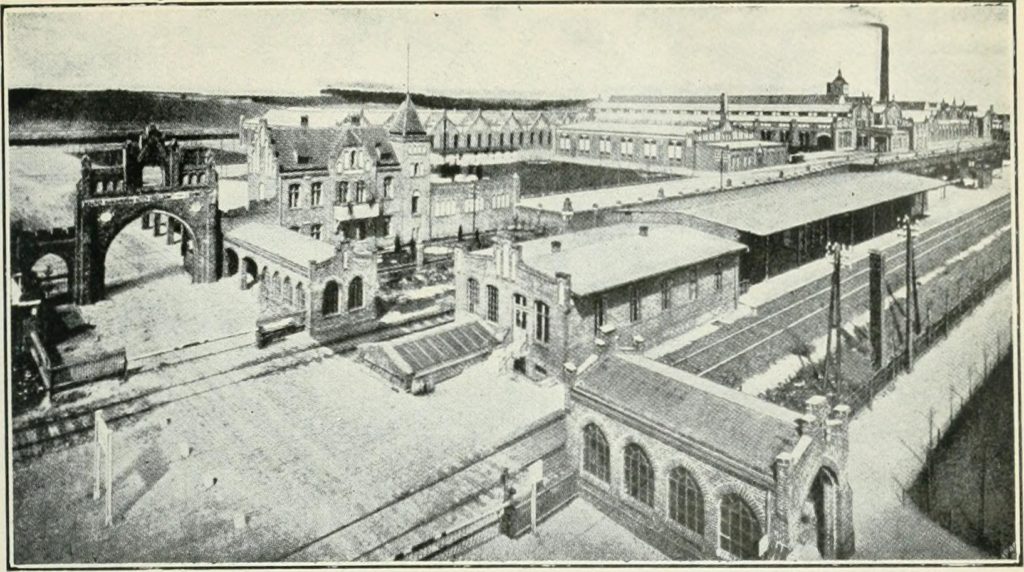

Die ehemaligen Stralauer Glaswerke direkt an der Ringbahn sind eines von vielen neu genutzten Industriearealen in Berlin. Von den Glaswerken sind nur noch das Werkstattgebäude und das Zentralbüro erhalten. Flaschenbier ist der neue Trend, als 1890 die Stralauer Flaschenfabrik ihren Betrieb aufnimmt. Bis 1909 produzieren Hunderte von Arbeitskräften jährlich 20 Millionen Flaschen in allen Formen und Farben in Handarbeit, danach mit vollautomatischen Maschinen. Während des Ersten Weltkrieges fertigen Kriegsgefangene Behälter für Giftgasgranaten. 1945 trifft ein Luftangriff die Fabrik und hinterlässt massive Zerstörungen.

Zu DDR-Zeiten baut die VEB Stralauer Glaswerke die Fabriken wieder auf und produziert Wein-, Bier- und Sektflaschen. Vor etwa 25 Jahren liefen hier noch Bierflaschen für das Unternehmen Beck’s vom Band. Erst 1997 stellt das gut 100 Jahre zuvor gegründete Werk den Betrieb nach der Havarie einer Schmelzwanne ein. Eine Baugemeinschaft rettet den Industriebau. Das Werkstattgebäude des ehemaligen Glaswerks wird 2018 saniert und ausgebaut. Heute befinden sich hier 25 Wohnungen, ein Friseursalon und ein Showroom für Oldtimer.

Download Publikation

Adresse

Harzer Str. 39

12059 Berlin-Neukölln

Geyer-Werke AG

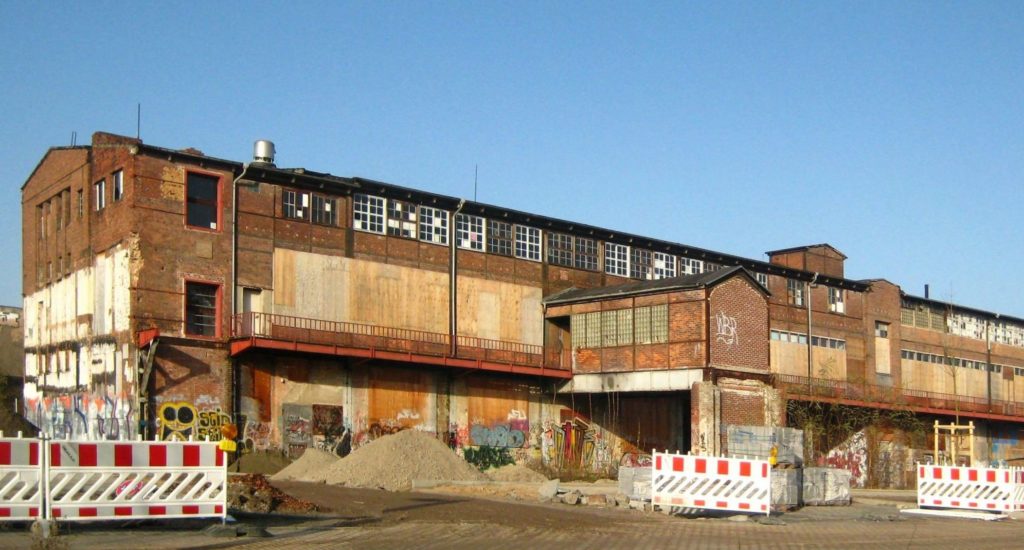

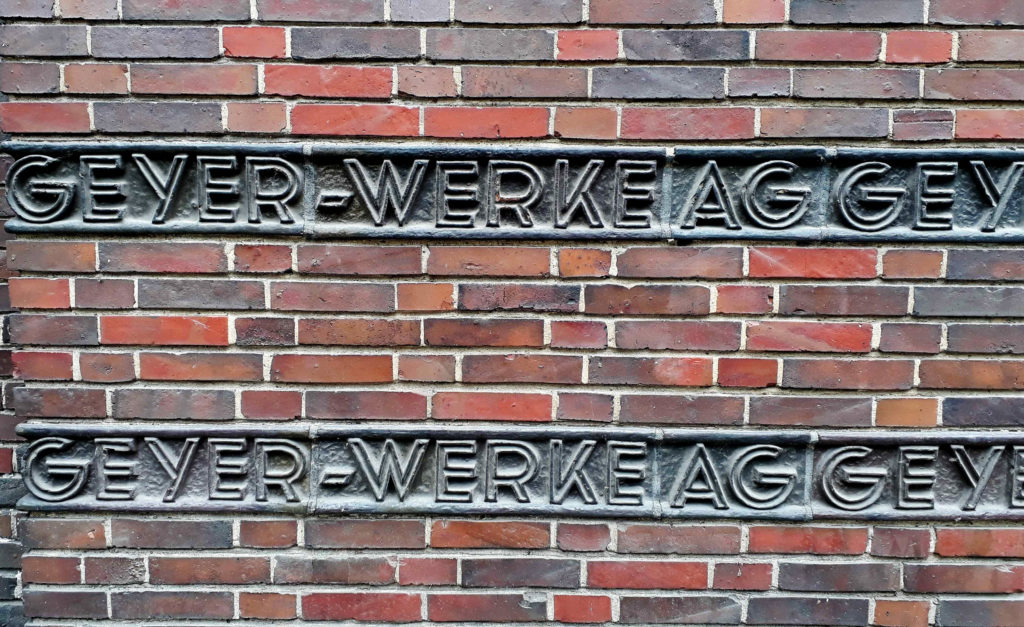

Der Ingenieur Karl Geyer gründete 1911 die Kino-Kopier-Gesellschaft m.b.H., die erste Filmkopieranstalt Deutschlands. Sein junges Unternehmen gehörte schon bald zu den führenden Dienstleistern für die Postproduktion von Filmen. Dabei handelte es sich um die fotografischen Entwicklung von Negativfilmen und die Herstellung von Positivkopien für die immer beliebteren Lichtspielhäuser. Durch die Rationalisierung vormals aufwendiger Kopierprozesse schufen die Geyer-Werke neue technische Standards, die für Jahrzehnte gültig blieben. Zahlreiche Kinofilme und Serien gingen bis in die 1990er Jahre aus den Geyer-Werken in die ganze Welt. 1996 übernahm die CineMedia Film AG und versuchte vergeblich, die ehemaligen Geyer-Werke an die Digitalisierung anzupassen. 2013 meldete sie schließlich Insolvenz an.

Den eindrucksvollen Backsteinbau von 1928 in Neukölln schmücken bis heute vielfach die Worte „Geyer-Werke AG“. Das Gebäude des Architekten Otto Salvisberg besticht nicht nur mit seinen feinen Details, sondern auch mit der sachlichen Fassadengliederung.

Adresse

Ziegelei 10

16792 Zehdenick OT Mildenberg

Kontakt

www.ziegeleipark.de/

hochzeit@ziegeleipark.de

Tel.: 03307 302545

ERIH-Mitglied

Ziegeleipark Mildenberg

Beim Bau der Eisenbahnstrecke Löwenberg-Templin im Jahr 1887 entdeckten die Arbeiter nördlich von Berlin reiche Vorkommen an Ton. Innerhalb kurzer Zeit entstand rund um Zehdenick eines der größten zusammenhängenden Gebiete zur Produktion von Ziegeln in Europa. Während der Gründerzeit wurden hier jährlich Millionen Ziegel für die Mark und das boomende Berlin produziert. Lastenkähne transportierten die Ziegel anschließend über die anliegende Havel. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg erneut die Nachfrage nach Baumaterial, um die zerstörten Städte wieder aufzubauen.

Bis 1991 entstanden im Zehdenicker Ortsteil Mildenberg Ziegel. Auf dem Areal zweier ehemaliger Ziegeleien entstand 1997 schließlich das Industriemuseum „Ziegeleipark Mildenberg“. Auf etwa 40 Hektar Fläche erzählt der Ziegeleipark die über 100-jährige Geschichte der Ziegelindustrie. Originale Ringöfen, eine riesige Dampfmaschine und per Transmission angetriebene Maschinen in den alten Werkstätten sind sprechende Zeugen der Ziegelproduktion.

Adresse

Hebewerkstraße 70A

16248 Niederfinow

Schiffshebewerk Niederfinow

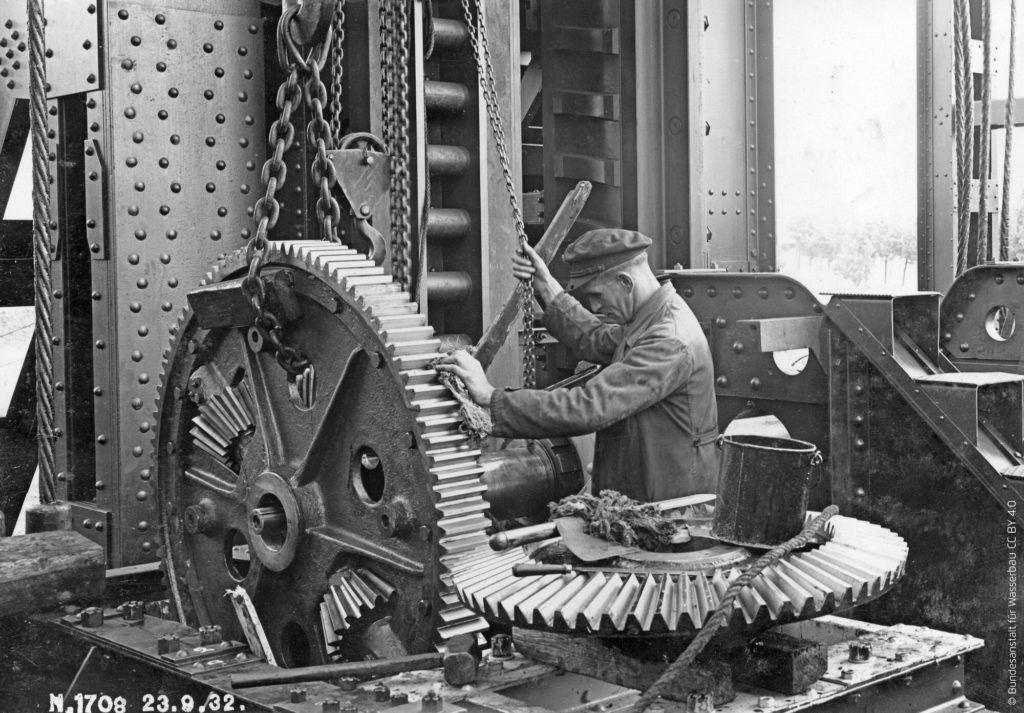

Es ist ein eindrucksvoller Anblick, wenn ein schwer beladener Schubverband mitsamt seiner Last und dem Wasser, auf dem er schwimmt, 36 Meter in die Höhe gehoben wird. Das Schiffshebewerk Niederfinow nordöstlich von Berlin ist ein Meisterwerk der Technik. Seit 1934 in Betrieb, ist es Deutschlands ältestes funktionsfähiges Hebewerk für Frachtschiffe!

Ende des 19. Jahrhunderts stieß der alte Finowkanal an seine Kapazitätsgrenzen. Der enorme Transportbedarf der Holz-, Eisen- und Ziegelindustrie führte zum Bau eines modernen Großschifffahrtsweges, dem heutigen Oder-Havel-Kanal, der 1914 eingeweiht wurde. Zunächst überwanden die Schiffe den Höhenunterschied mit einer Schleusentreppe in Niederfinow. Bald wurde sie zum Nadelöhr. Deshalb entstand zwischen 1927 und 1934 hier das Schiffshebewerk.

Das 14 Tonnen schwere Bauwerk hebt den Trog mit Schiff und Wasser in nur fünf Minuten über 36 Meter. Eine Aussichtsplattform ermöglicht den Blick auf das Schiffshebewerk sowie die ein- und ausfahrenden Schiffe. Ausflugsschiffe bieten Hebefahrten an. 2021 geht ein neues Schiffshebewerk in Betrieb.

Adresse

Schwartzkopffstraße

15745 Wildau

Schwartzkopff-Siedlung mit ehem. Werksgelände Stadt Wildau

Ende des 19. Jahrhunderts verlagert die Berliner Maschinenbau AG (BMAG) ihre Produktion vom Berliner Zentrum an diesen Standort, woraus sich das heutige Wildau entwickelt hat. 1897 beginnt der Bau der Schwartzkopff-Siedlung für die Arbeiter:innen und Angestellten am neuen Werksgelände. Der Name geht auf den Gründer der BMAG Louis Schwartzkopff zurück.

Bis 1918 entstehen ca. 950 Wohnungen, die den Betriebsangehörigen und ihren Familien sehr gut ausgestatteten Wohnraum bieten. Werk und Siedlung formen damals eine kleine Stadt mit Bahnhof, Schule, Turnhalle, Geschäften, Turn- und Festplatz, Postamt und Kirche. Besonders idyllisch gelegen sind Bootshaus, Badeanstalt sowie das „Casino“ als Kulturhaus. Die Dahme und der nahe gelegene Zeuthener See sind heute noch immer beliebte Ausflugsziele.

Die Werkssiedlung wird in den 1990er-Jahren denkmalgerecht und unter Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung umfassend saniert. Die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft erhält 2012 dafür als Eigentümerin den Deutschen Bauherrenpreis. Dort, wo früher Lokomotiven entstanden, befindet sich heute neben zukunftsorientiertem Gewerbe mit der TH Wildau die größte Technische Hochschule Brandenburgs. Wer mit offenen Augen über den Campus schlendert, entdeckt sogar eine Dampflok der Baureihe 52.

In der App Hearonymus ist ein Audioguide zur Industriekultur in Wildau verfügbar. Die zehn Kapitel führen durch 120 Jahre Stadtgeschichte.

Adresse

Gasstraße 5

03172 Guben

Stadt- und Industriemuseum Guben

Wer weiß heute noch, dass das kleine Städtchen Guben einst das Zentrum der europäischen Hutindustrie war? 1927 arbeiteten in Guben insgesamt 7000 Menschen in der Hutfabrikation. Da, wo die unglaubliche Geschichte begann, wird sie heute erzählt: in der ehemaligen Hutfabrik C.G. Wilke.

Im Jahr 1854 gelang dem Gubener Hutmachermeister Carl Gottlob Wilke der Durchbruch. Mit einem Wollfilzhut aus Schafwolle, der seine Form behält und auch bei Regen und Schnee eine gute Wahl ist. Schon bald kam die kleine Werkstatt an ihre Grenzen. 1864 entstand eine erste große Fabrik. Weitere Werke siedelten sich an. Auf dem Höhepunkt, Ende der 1920er Jahre, stellten die Fabriken in der Stadt an der Neiße zehn Millionen Hüte im Jahr her. Auch in der DDR waren Gubener Hüte, allen voran der Vigu-Hut aus Polyvinylchlorid (PVC), beliebt. Nach der Wende kam das Aus. Heute existiert nur noch eine kleine Hutmanufaktur in der Stadt.

In der ehemaligen, sanierten Hutfabrik C.G. Wilke befindet sich inzwischen das Stadt- und Industriemuseum Guben. Unter 14 überdimensionalen Hauben, die von der Decke hängen, wird die Stadt- und Industriegeschichte erzählt. Lieblingsorte der Besucher sind eine echte sowie eine virtuelle Hutprobierstation und Virtual-Reality-Brillen, die einen Einblick in alte Handwerksberufe geben.

Adresse

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1-3

02977 Hoyerswerda

ZCOM Hoyerswerda

Die Z23 – auch „Die Zuse“ genannt – ist der Star des ZCOM Zuse-Computer-Museums in Hoyerswerda. Gewaltige Platinenschränke, Starkstromanschluss, Lochstreifenleser, Magnettrommelspeicher, ein Steuerpult wie für ein Kraftwerk: Der etwa eine Tonne wiegende Computer-Dinosaurier aus den frühen 1960er-Jahren zeigt, wie mühsam es war, Maschinen das Denken beizubringen.

Die Geschichte des Computers begann in den 1930er Jahren in einem Wohnzimmer in Berlin Kreuzberg. Hier werkelte der Student Konrad Zuse (1910-1995) in der elterlichen Wohnung an der ersten frei programmierbaren Rechenmaschine. Am 12. Mai 1941 präsentierte er schließlich die Z3, den ersten funktionsfähigen Computer der Welt mit einem Speicher von 64 Wörtern. Nach dem Krieg baute Zuse in Neukirchen, Hessen, eine Computerfirma auf: die Zuse AG.

1995 ernannte die Stadt Hoyerswerda den Computerpionier Konrad Zuse, der im Ort sein Abitur ablegt hatte, zum Ehrenbürger und zeigte anschließend eine erste Computerausstellung. 2017 eröffnete das ZCOM Zuse-Computer-Museum. Es widmet sich nicht nur seinem Namensgeber, sondern auch der Entwicklung der Computertechnik und den Herausforderungen des digitalen Zeitalters.

Adresse

Geneststraße 5

10829 Berlin-Schöneberg

Gewerbehof Geneststraße (ehem. Mix & Genest AG)

Wegen des gestiegenen Platzbedarfs verlagerte die 1879 gegründete Actiengesellschaft Mix & Genest, Telephon-, Telegraphen- und Blitzableiter-Fabrik 1907 ihre Produktionsstätte. Sie zog von der Bülowstraße, dem heutigen „Gewerbehof Bülowbogen“, in einen neu errichteten Gebäudekomplex in Schöneberg. Mit ihrem „modernisierten“ Namen zählte die Mix & Genest AG zu den innovativsten Unternehmen der deutschen Elektroindustrie mit Weltgeltung.

1929 kam Mix & Genest jedoch unter das Dach einer internationalen Holding-Gesellschaft unter Führung der amerikanischen International Telephone and Telegraph Co. (ITT). Sie führte nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere deutsche Nachrichtentechnik-Unternehmen in der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) zusammen. Im Zuge dieser Entwicklung zog auch Mix & Genest 1948 nach Stuttgart um. 1973 übernahm die GSG Berlin den Komplex und wandelte ihn schließlich in den Gewerbehof Geneststraße um.

Erbaut

1914, 1928, 1937

Bauherr

Preußischer Militärfiskus, Siemens & Halske

Architekt

Hans Hertlein u.a.

Früher

Produktion von Gewehren, Flugmotoren, Motorrädern

Heute

BMW Group Werk Berlin

Adresse

Am Juliusturm 14-38

13599 Berlin-Spandau

Kontakt

Tel.: 089/38 21 57 50

info@bmw-besucherwesen.de

www.bmwgroup-werke.com/berlin

Anfahrt

U-Bahn: U7 (Haltestelle Haselhorst)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Eintritt

Führungen kosten 18,00 € für Erwachsene und 14,00 € mit Ermäßigung

Führungen

100-minütige Führungen i.d.R. montags, mittwochs und freitags

Alle Informationen unter www.visit-bmwgroup.com/erleben/fuehrung-werk-berlin/

Barrierefreiheit

ja, mit Anmeldung

Industriekultur erleben

BMW-Motorradwerk

Motorräder aus Spandau

BMW-Motorräder fahren mit Berliner Luft in den Reifen. Bis zu 900 Motorräder laufen täglich im Motorradwerk der BMW Group in Berlin-Spandau vom Band. Drei Mal in der Woche öffnen sich hier die Tore auch für Besucherinnen und Besucher, die bei den Werksführungen die Faszination hochmoderner Fahrzeugproduktion erleben.

Die Geschichte des Produktionsstandorts beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts, als König Friedrich Wilhelm I. nahe der Zitadelle Spandau eine Gewehr- und Munitionsfabrik für die preußische Armee errichten lässt. 1928 entsteht dann auf einem Teil des Geländes das Flugmotorenwerk von Siemens & Halske. Mit der Ausgliederung aus dem Siemenskonzern firmiert das Werk ab 1936 als Brandenburgische Motoren Werke GmbH (Bramo). Die Bayerischen Motoren Werke (BMW) übernehmen schließlich ab 1939 das Gelände und die Produktion. Seit 1949 ist das Werk auf die Produktion von Motorradteilen spezialisiert und zwanzig Jahre später verlässt das erste komplett in Berlin hergestellte BMW-Motorrad das Werk. Seitdem werden hier, in teilweise denkmalgeschützten Gebäuden, BMW-Motorräder für den Weltmarkt produziert.

Lesen Sie mehr zum Industriestandort West-Berlin nach 1945.

Das BMW-Motoradwerk ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Revaler Straße 99

10245 Berlin-Friedrichshain

Kontakt

rawcc.org/

Tel.: O157 51 9OO 381

RAW-Friedrichshain (ehem. RAW II)

Das heute unter dem Namen RAW-Friedrichshain bekannte Gelände ist in seinen Anfangszeiten eine der wichtigsten Eisenbahnwerkstätten Berlins. Mit der Fertigstellung der Ostbahn in Berlin entsteht ab 1867 die Eisenbahn-Hauptwerkstatt Berlin II. Das Gelände zwischen Ostbahn, Warschauer Straße und Revaler Straße wird stetig durch neue Bauten für die Werkstätten, Verwaltung und auch soziale Einrichtungen ergänzt.

Das 1918 in Reichsbahnausbesserungswerk II (RAW II) umbenannte Areal fällt im Zweiten Weltkrieg teilweise den Bomben zum Opfer. Ab 1991 folgt dann die schrittweise Stilllegung des Werks. Doch bereits wenige Jahre später treibt der Kulturverein RAW-tempel e. V. die Umnutzung des Geländes voran. 2015 muss er jedoch Insolvenz anmelden. Heute befinden sich auf dem RAW-Friedrichshain neben Sportstätten auch Kultureinrichtungen, Gastronomie und Clubs. Der Verein RAW//cc e.V. bietet Rundgänge über das vielfältige Areal an.

Download Publikation