Adresse

Stralauer Allee 1-16, Alt-Stralau 1-2

10245 Berlin-Friedrichshain

Kontakt

www.spreespeicher-events.de/

kontakt@spreespeicher-events.de

Tel.: 030 814 590 700

Industriekultur erleben

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Osthafen

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand im Osten Berlins der bis dahin größte Industriehafen der Stadt – der sogenannte Osthafen. Die vorhandenen Kapazitäten der anderen Berliner Häfen waren schon Jahre zuvor an ihr Limit geraten. Das fast symmetrische Gebäudeensemble erstreckt sich über eine Länge von gut 1400 Metern. In der Mitte sind ein Verwaltungsgebäude und ein Sozialbau angeordnet. Rundherum entstanden hauptsächlich Lagergebäude für verschiedenste Waren, wie beispielsweise das Eierkühlhaus.

In den letzten Jahrzehnten änderte sich die Nutzung des Hafens radikal. Anstelle von Transport und Lagerung von Waren gibt es am Osthafen heute zum Beispiel Medien- und Modeunternehmen. Das eigens für den Hafen errichtete Kraftwerksgebäude dient seit 2017 als Club. Eins der ehemaligen Speichergebäude an der Spree dient als Eventlocation.

Download Publikation

Adresse

von U-Bhf. Schönhauser Allee bis U-Bhf. Eberswalder Straße

Industriekultur erleben

Hochbahnanlage Schönhauser Allee

Vom Magistratsschirm zum Viadukt

Kurios: An der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg fährt die U-Bahn als oberirdische Hochbahn auf einem Viadukt. Um technische Probleme beim Bau von Tunneln unter der Spree und Häuserzeilen zu vermeiden, entscheidet sich der Magistrat von Berlin 1913 nicht für eine Untergrundbahn, sondern für die preiswertere Hochbahn. Diese Hochbahn auf Stelzen verläuft parallel zur Straße und schafft eine weitere Verkehrsebene.

Das technisch elegante Werk des U-Bahn-Architekten Alfred Grenander trägt damals den Spitznamen „Magistratsschirm“. Die Hochbahn über der Schönhauser Allee ist wie ein aufgespannter Schirm, unter dem die Berlinerinnen und Berliner wettergeschützt flanieren können. Proteste wegen Erschütterungen in den Häusern, Geschäftsschädigung, Lärmbelästigung und Fahrpreiserhöhungen sorgen anfangs für Unmut. Inzwischen steht die Berliner Hochbahn unter Denkmalschutz und ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Adresse

Modersohnstraße 33 und Markgrafendamm 24

10245 Berlin-Friedrichshain

RAW I

Die Abkürzung RAW für „Reichsbahn-Ausbesserungswerke“ war vor allem während der DDR-Zeit sehr gebräuchlich, stammt aber noch aus der Kaiserzeit. Das Gelände der ehemaligen Eisenbahnhauptwerkstatt I neben der Ostbahn erstreckt sich von der Modersohnbrücke bis zum Ostkreuz. Ab 1870 baute die Bahn auf dem großzügigen Gelände erste Werkstätten für die Wartung der Züge. Es entstanden immer mehr Bauten, unter anderem auch Wohn- und Verwaltungsgebäude. Die heute noch vorhandenen Einrichtungen des RAW I sind teilweise in Betrieb oder vermietet.

Mit der Elektrifizierung der Berliner S-Bahn in den 1920er-Jahren entwickelte sich das Gelände des RAW I zu einem wichtigen Knotenpunkt. Es entstand nicht nur eine Werkstätte für die elektrischen Anlagen der Bahnstromversorgung, sondern auch das Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm. In zwei nicht mehr gebrauchten Werkstatthallen informiert inzwischen die BSW-Gruppe „Bahnstromanlagen S-Bahn“ interessierte Besucher über die Stromversorgung der Berliner S-Bahn.

Download Publikation

Adresse

Am Rathenaupark

16761 Hennigsdorf

Bombardier-Werk Hennigsdorf

Auf dem Werksgelände von Bombardier in Hennigsdorf werden seit 1913 Schienenfahrzeuge für den Nah- und Fernverkehr hergestellt. Emil Rathenau gründet den Standort 1910. Drei Jahre später beginnt die AEG hier mit der Fertigung von Lokomotiven. Die 5000. elektrische Lokomotive verlässt 1938 das Werk.

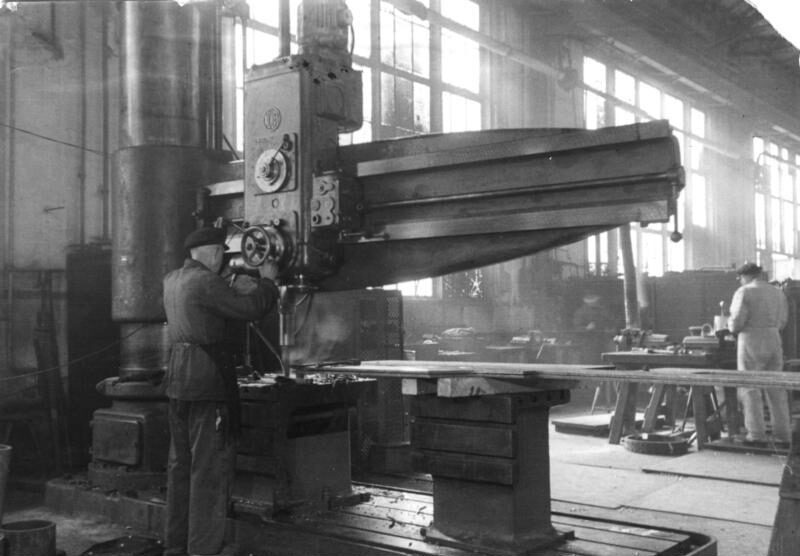

In beiden Weltkriegen konzentriert sich die AEG auf die Rüstungsproduktion des Deutschen Reichs, so auch das Werk in Hennigsdorf. Zwangsarbeit gehört zur Rüstungsproduktion dazu. Gegen Ende des Zweiten Krieges sind die Fabrikhallen fast vollständig zerstört und der AEG-Konzern verliert alle Produktionsstätten im Ostteil des Landes.

1947 gibt die UdSSR das beschlagnahmte Werk wieder in deutsche Verwaltung. Ein Jahr später beginnt die Produktion elektrischer Lokomotiven. Die Umbenennung der Hennigsdorfer Werke in VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke Hans Beimler (LEW) erfolgt 1951. Es entstehen in den folgenden Jahrzehnten Straßenbahntriebwagen, Lokomotiven für den Bergbau, Diesellokomotiven und Fahrkartendrucker. Nach der Wiedervereinigung firmiert die AEG mit den LEW. Als AEG Schienenfahrzeuge Hennigsdorf GmbH kehrt das Unternehmen an den Standort zurück.

Nach mehreren Besitzerwechseln übernimmt schließlich 2001 Bombardier Transportation die Werke. Das ursprünglich kanadische Unternehmen betreibt in Hennigsdorf mit rund 3000 Beschäftigten zeitweise sein größtes europäisches Werk. Die Konzernzentrale von Bombardier Transportation ist seit 2006 im ehemaligen Gebäude der Königlichen Eisenbahndirektion in der Berliner Innenstadt zu finden. 2021 übernimmt der französische Konkurrent ALSTOM das Unternehmen.

Spuren der AEG sind in Hennigsdorf heute noch zu finden. Direkt neben dem heutigen Werk befindet sich das Rathenauviertel. Die denkmalgeschützte Wohnsiedlung entsteht ab 1913 unter der Leitung von Peter Behrens. Später übernimmt Jean Krämer den Ausbau. Genauso wie die AEG Siedlung in Oberschöneweide ist das Rathenauviertel ein charakteristisches Beispiel für eine Werkssiedlung.

Erbaut

1902 - 1906, 1923

Bauherr

Deutsche Reichsbahn

Früher

Bahnbetriebswerk

Heute

Historische Fahrzeugsammlung, Veranstaltungsort

Adresse

Bahnbetriebswerk Schöneweide

Landfliegerstraße 1

12487 Berlin-Johannisthal

Kontakt

www.dampflokfreunde-berlin.de

info@berlin-macht-dampf.com

Tel.: 030/67 89 73 40

Industriekultur erleben

Bahnbetriebswerk Schöneweide

Berlin macht Dampf

Mit der fortschreitenden Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts vervielfacht sich der Zugverkehr entlang der Strecke Berlin-Cottbus innerhalb weniger Jahre. Daher entsteht ab 1902 das Bahnbetriebswerk Schöneweide mit Ringlokschuppen, Wasserturm und Verwaltungsgebäuden. Aufgrund des anhaltenden Wachstums und der Einführung neuer Technologien werden die Gebäude und das Gelände kontinuierlich erweitert. Trotz kleinerer Schäden im Zweiten Weltkrieg ist das Werk bis 1994 durchgehend in Betrieb.

Schon vor der endgültigen Schließung beginnen die Dampflokfreunde Berlin mit der Nutzung des Geländes als Standort für ihre historische Lok-Sammlung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die Erhaltung der Züge, sondern auch um die historischen Bauten.

Unter dem Motto „Berlin macht Dampf“ bietet der Verein Dampflokfreunde Berlin e. V. Rundfahrten durch Berlin und Tagesausflüge ins Umland an. In den Wagen der historischen Dampfzüge erleben die Fahrgäste den nostalgischen Charme früherer Zeiten. Zweimal jährlich laden die Dampflokfreunde zu einem Fest in das denkmalgeschützte Bahnbetriebswerk Schöneweide ein. Für individuelle Führungen im Bahnbetriebswerk wenden Sie sich an den Verein.

Das Bahnbetriebswerk Schöneweide ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2. Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

Download Publikation

Adresse

BVG-Linie 218

Von der S-Bahnstation „Messe Nord / ZOB" bis zur „Pfaueninsel“

Kontakt

Tel.: 030/72 02 57 18

info@traditionsbus.de

www.traditionsbus.de

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Traditionsbus Berlin

Oldtimer im Linienverkehr

Die Initiative Traditionsbus Berlin sammelt und pflegt historische Linienbusse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Ein Bus-Oldtimer fährt täglich auf der BVG-Linie 218. Für die Fahrt vom S-Bahnhof „Messe Nord / ZOB“ bis zur Pfaueninsel am Wannsee reicht ein normales BVG-Ticket aus.

Auch für private Feierlichkeiten können Sie historische Busse beim Verein anmieten.

Adresse

Askanischer Platz 6-7

10963 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Portikus Anhalter Bahnhof

Tor zum Süden

Am Askanischen Platz ragt eine beeindruckende Wand mit Rundbögen aus Backsteinen in die Höhe. Bis vor 70 Jahren gelangten Reisende durch diesen Portikus hindurch in eine gigantische Bahnhofshalle. Er ist der letzte Überrest der 34 Meter hohen und 170 Meter langen Halle des Anhalter Bahnhofs, fertiggestellt 1880. Ein Hallendach aus Glas überspannt frei und ohne jede Stütze die Gleise. Schnaufende Dampflokomotiven fahren ein und hüllen dadurch den Bahnsteig in beißenden Rauch. Ende des 19. Jahrhunderts herrscht geschäftiges Treiben vor und im Anhalter Bahnhof. Reisende kommen entweder mit Kutschen oder zu Fuß, um ihre Fahrt mit der Eisenbahn anzutreten. Die ersten Züge fahren nach Leipzig, Frankfurt und München. Der „Anhalter“ wird zum Tor des Südens. Vom Berliner Kopfbahnhof fahren Eisenbahnen nach Nizza, Athen und Neapel. Südlich vom Personenbahnhof erstreckt sich das große Gelände des Anhalter Güterbahnhofs. In der ehemaligen Ladestraße sitzt heute unter anderem das Deutsche Technikmuseum.

Der Ausbau des Schienennetzes erfordert jedoch auch die Übermittlung von Informationen über Zugfahrten und Störungen. Die im Bahndamm verlegte Telegrafenlinie ist einer der ersten Aufträge der „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“, die ihren Gründungsort in Sichtweite des Bahnhofs hat.

Im Regime der Nationalsozialisten wandelt sich der Anhalter Bahnhof von einem Sehnsuchts- zu einem Schreckensort. Wie einige andere Bahnhöfe ist auch der Anhalter ab 1942 Startpunkt für Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Sonderwaggons mit Deportierten werden an fahrplanmäßige Züge nach Dresden oder Prag angehängt. Von dort aus fahren die Züge weiter, zum Beispiel in das Konzentrationslager Theresienstadt. Seit 2021 befindet sich gegenüber der Ruine des Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.

Das monumentale Bahnhofs-Gebäude von Architekt Franz Schwechten übersteht den Zweiten Weltkrieg nur mit erheblichen Schäden. Der Zugverkehr ist nur noch eingeschränkt möglich. Die Teilung Berlins führt 1952 schließlich zur Einstellung des Personenverkehrs. Aufgrund von Einsturzgefahr beschließt der Senat die Sprengung. Das Gebäude erweist sich jedoch als widerstandsfähig. Drei Jahre lang versuchen sich Abrissfirmen am Bahnhof. Schließlich bleibt allein der Portikus als Überrest des Tors zum Süden erhalten

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Download Publikation

Adresse

Kopischstr. 7 / Fidicinstr. 37

10965 Berlin-Kreuzberg

Wasserturm Tempelhofer Berg

Am 14. Juni 1888 geht der neue Wasserturm auf dem Tempelhofer Berg in Betrieb. Wie anderswo auch, müssen die jungen Berliner Wasserwerke ein grundsätzliches Problem lösen: Für die wachsende Stadtbevölkerung entstehen seit der Reichsgründung immer mehr hohe Mietshäuser mit vielen Geschossen. Über die Hof- und Straßenbrunnen, wie bisher üblich, sind diese Wohnungen nicht mehr mit Frischwasser zu versorgen. Sogenannte Wasserhebestationen – also Wassertürme auf erhöhten Punkten – sammeln Trinkwasser deshalb in Hochbehältern. Die Schwerkraft drückt das Wasser auch in die höchsten Etagenwohnungen.

Die moderne Technik kleiden die Architekten Hugo Hartung und Richard Schultze in ein historisierendes Gewand aus märkischer Backsteingotik. Wie ein mittelalterlicher Wehrturm wirkt das 44 Meter hohe Bauwerk mit seinem Kegeldach und dem separaten Treppenturm. Die innere Gliederung folgt hingegen ganz den technischen Anforderungen: Die Pumpenanlage im Erdgeschoss befördert mehr als 400.000 Liter Wasser in den schmiedeeisernen Hochbehälter unter der Turmspitze und wird von einer Dampfmaschine angetrieben. Der für ihren Betrieb nötige Maschinist und Heizer bewohnt eine kreisrunde Wohnung genau zwischen Hochbehälter und Pumpenraum.

1926 ersetzen Elektromotoren die Dampfmaschine und das zugehörige Kohlenlager. Im Anbau am Turmfuß ist dadurch Platz für weitere Wohnungen. 1955 macht überlaufendes Wasser jedoch die alte Heizerwohnung unbewohnbar. Die Wasserwerke legen den Turm schließlich als Hebestation still und richten Betriebswohnungen darin ein.

Als deren Mietparteien Anfang der 1980er-Jahre ausziehen, engagieren sich Anwohnerinnen und Anwohner für eine öffentliche Nutzung des markanten Kiezgebäudes. Die DTK-Wasserturm, ein Jugend-, Kultur- und Kommunikationszentrum, entsteht und nutzt den Wasserturm Tempelhofer Berg bis heute. Aktuell ist die Anlage für eine Generalsanierung bis 2023 geschlossen.

Adresse

Knaackstraße 23

10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Wasserturm Prenzlauer Berg

Der älteste Wasserturm Berlins ging 1877 in Betrieb und versorgte den umliegenden Kiez bis 1952 mit Wasser. Im Turm sind Wohnungen für Arbeiter untergebracht, die heute noch immer bewohnt sind. Die Nationalsozialisten wandelten 1933 das Maschinenhaus I in ein Konzentrationslager um. Noch im gleichen Jahr änderte sich die Funktion wieder und es diente der SA als Aufenthaltsraum. Aus dem Maschinenhaus II wurde ein Schlafsaal. Heute erinnert eine Gedenkwand an diese Zeit.

Seit 1937 ist das Areal eine öffentliche Parkanlage. An dem ehemaligen Platz des Maschinenhauses I befindet sich inzwischen ein Spielplatz. Der Wasserturm zierte von 1920 bis 1992 sogar das Bezirkswappen des Prenzlauer Bergs.

Adresse

Oderberger Straße 57 & 59

10435 Berlin-Pankow

Kontakt

www.gls-campus-berlin.de/location-fuer-hochzeitsfeiern-und-firmenfeiern

info@gls-campus-berlin.de

Tel.: 030 780 089-551

Stadtbad Oderberger Straße

„Wöchentlich ein Bad“ fordert der Berliner Dermatologe Oskar Lassar. Gar nicht so einfach, wenn die enge Mietwohnung kein fließendes Wasser hat und die „Toilette“ nur ein Abtritt im Hinterhof ist. Lassar erkennt die prekären Hygieneverhältnisse und gründet 1874 den Berliner Verein für Volksbäder. In den folgenden Jahren entstehen erste Stadtbäder in Berlin. Ein Stadtbad bietet damals jedoch nicht nur Möglichkeiten zum Schwimmen, sondern vor allem zum Baden und Brausen. Übrigens: Nach französischem Vorbild „la douche“ nennen wir die Brause heute Dusche.

1899 beginnen auch in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg die Bauarbeiten an einem Stadtbad. Reich verziert mit Skulpturen und Ornamenten eröffnet das Stadtbad 1902. Schwimmbecken, Kabinen zum Wannenbad und ab 1977 sogar eine Sauna – das Stadtbad erfreut sich großer Beliebtheit. Bis es 1986 wegen Rissen im Becken schließen muss. Bürgerinitiativen und Investoren sorgen für den Erhalt des Gebäudes.

Ab 1994 ist das leere Schwimmbecken Eventlocation für Partys und Kunstausstellungen. 2016 eröffnet das Hotel Oderberger Berlin. Dank eines verstellbaren Bodens ist nun beides möglich: Veranstaltung und Schwimmen. In dem sanierten Gebäude verraten originale Fließen, Türen und Geräte mehr über die Geschichte des Stadtbads.