Adresse

Alt-Treptow 1

12435 Berlin-Treptow

Kontakt

www.planetarium.berlin/archenhold-sternwarte

info@planetarium.berlin

Tel.: 030 421 845-10

Industriekultur erleben

Archenhold-Sternwarte

Riesenfernrohr und Relativitätstheorie

Im Treptower Park steht die Archenhold-Sternwarte, die größte und älteste Volkssternwarte Deutschlands.

Dabei hat der Astronom Friedrich Simon Archenhold am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich anderes im Sinn. Er möchte in Berlin eine Forschungssternwarte mit dem weltgrößten Beobachtungsfernrohr errichten. Weil weder Staat noch Stadt das Projekt unterstützen, muss er die Finanzierung anders sicherstellen: Das gigantische Fernrohr soll 1896 zunächst provisorisch auf der Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park installiert werden und als Publikumsmagnet reichlich Einnahmen generieren. Diese sollen anschließend die Umsetzung der Anlage und den weiteren Ausbau an einem finalen Ort finanzieren.

weiterlesen

Da die große Linse fehlt und auch der neuartige elektrische Antrieb an hartnäckigen Schwachstellen leidet, ist das Fernrohr zur Eröffnung der Gewerbeausstellung am 1. Mai 1896 noch nicht betriebsbereit. Obwohl das Fernrohr erst im September zugänglich ist, bilden sich in den letzten Wochen der Gewerbeausstellung lange Schlangen vor der provisorischen Sternwarte. Denn die ungewohnte Konstruktion sorgt für Heiterkeit und Missverständnisse – man hält das Gerät zunächst für ein Marinegeschütz oder ein Nebelhorn.

Anschließend fehlt das Geld, um vertragsmäßig das riesige Fernrohr wieder abzubauen. Bis auf weiteres darf das provisorisch fertiggestellte Fernrohr samt dem hölzernen Ausstellungsgebäude im Treptower Park stehen bleiben. Von privaten Spenden unterstützt, gelingt es Archenhold, die Sternwarte im Park fest zu verankern. Der stete Besucherzustrom rechtfertigt den Verbleib des Fernrohrs in Treptow.

Die Einrichtung wird zum beliebten Ausflugsziel, bald tragen die Besuchereinnahmen den Betrieb und das geplante Forschungsinstrument verwandelt sich in ein Volksfernrohr. 1908 können die Architekten Konrad Reimer und Friedrich Körte das provisorische Holzgebäude durch einen neuklassizistischen Neubau ersetzen. In diesem hält Albert Einstein 1915 seinen ersten Berliner Vortrag zur Relativitätstheorie. Friedrich Archenholds Sohn folgt seinem Vater als Direktor, im Nationalsozialismus aber muss die jüdische Familie emigrieren und ihr Lebenswerk aufgeben. 1946 erhält die Sternwarte den Namen ihres Begründers.

Den Großen Refraktor, das imposante Fernrohr, tauft die beeindruckte Berliner Bevölkerung 1896 „Himmelskanone“. Es ist bis heute das längste bewegliche Fernrohr der Welt. Seine freie Öffnung beträgt 68 cm, sein Gewicht 130 Tonnen. Besucherinnen und Besucher können es wie zu Zeiten Archenholds bestaunen und in vielfältigen Formaten die Weiten des Weltraums entdecken: zum Beispiel im Museum der Himmelskunde oder bei Veranstaltungen im Einstein-Saal sowie im Kleinplanetarium. Die Archenhold-Sternwarte gehört mit der Wilhelm-Foerster-Sternwarte und dem Planetarium am Insulaner sowie dem Zeiss-Großplanetarium zur Stiftung Planetarium Berlin.

show less

Erbaut

1932 - 1940

Bauherr

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt

Architekt

Hermann Brenner, Werner Deutschmann

Früher

Versuchslabore und Simulatoren

Heute

Forschungsstandort

Adresse

Zum Trudelturm

Brook-Taylor-Straße

12489 Berlin-Adlershof

GBSL e. V.

Am Studio 2

12489 Berlin

Kontakt

Tel.: 0173/610 40 56

gbsl@luftfahrtstaetten.de

www.luftfahrtstaetten.de/

Industriekultur erleben

Der Aerodynamische Park in Adlershof

Trudelturm und Windkanal

Der Aerodynamische Park im Universitätsquartier der Humboldt-Universität in Berlin-Adlershof besteht aus einem Ensemble von Forschungsgebäuden aus den 1930er-Jahren. Er ist ein bedeutender Ort für die Anfänge der deutschen Luftfahrt, aber auch für die Rüstungsforschung während der Weltkriege.

1909 eröffnet ein Flugplatz im benachbarten Johannisthal. Drei Jahre später gründet sich die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e. V. (DVL). Am östlichen Rand des Flugfelds errichtet die DVL in den folgenden Jahren erste Prüfstände. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 übernimmt das Militär die Gebäude und nutzt sie ab 1915 als Prüfanstalt und Werft der Fliegertruppe. Nach Kriegsende und der Lockerung des Versailler Vertrags wird die eigentliche Forschungstätigkeit allmählich wiederaufgenommen.

In den 1930er-Jahren nimmt die Flugzeugentwicklung im Deutschen Reich Fahrt auf. Ab 1933 stärken staatliche Förderprogramme der nationalsozialistischen Regierung die Luftfahrtindustrie. Besonders im zweiten Vierjahresplan von 1936 baut das NS-Regime die Rüstungsindustrie weiter aus und fördert in besonderem Maße Luftfahrt- und Luftwaffenentwicklungen. Dabei spielt auch die DVL als Forschungszentrum eine wichtige Rolle.

In Adlershof entstehen in dieser Zeit modernste Prüfstände. Darunter der Große Windkanal (1932-34) und der schallgedämpfte Motorensprüfstand (1933-35) mit seinen beiden markanten Türmen. Besonders auffällig ist der eiförmige Trudelturm (1934-36). In dem rund 20 Meter hohen Windkanal wurden Flugzeugmodelle praktisch „in der Luft stehend“ bei ihrem Flug- bzw. Trudelverhalten gefilmt. Die Ergebnisse aus diesen Versuchen flossen in die Entwicklung von Jagdflugzeugen für die Luftwaffe ein.

Der Aerodynamische Park mit seinen gut erhaltenen Gebäude wird inzwischen von der Humboldt-Universität für verschiedene andere Zwecke genutzt. Johannisthal und Adlershof gelten als Wiege der deutschen Luftfahrt. Hier sitzt die Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL e. V.), die ihr Anliegen im Namen trägt. Zu diesen Stätten gehören Flugplätze, Bauwerke, Fluggerät und andere besondere Erinnerungsstücke. Die GBSL sieht ihre Aufgabe darin, die Erinnerung an inzwischen Zerstörtes oder Verlorengegangenes zu erhalten. Im Auftrag des Wissenschafts- und Technologieparks in Adlershof führt die GBSL durch die erhaltenen technischen Denkmäler der Luftfahrtforschung, wie z. B. den Großen Windkanal.

Der Trudelturm stand schon bei mehreren Filmen Kulisse, beispielsweise beim Science-Fiction Film „Æon Flux“. 2022 schafft er es sogar auf das Cover des Albums „Zeit“ der Band Rammstein.

Der Aerodynamische Park ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2. Der »Wiege der Luftfahrt« ist außerdem ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation

Erbaut

1936 - 1939

Bauherr

Reichsluftfahrtministerium

Architekt

Ernst Sagebiel

Früher

Flugfeld, Flughafen

Heute

Keativwirtschaft, Kultur- und Veranstaltungsort

Adresse

CHECK-IN Besucherzentrum

Platz der Luftbrücke 5, C2

12101 Berlin-Tempelhof

Anfahrt

U-Bahn: U6 (Haltestellen Paradestraße oder Platz der Luftbrücke)

Bus: 104, 248 (Haltestelle Platz der Luftbrücke)

Öffnungszeiten

Gebäude: nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Tempelhofer Feld: bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet

Besucherzentrum: Mi.–Mo. 10:00–17:00 | Di. geschlossen

Eintritt

Gebäudeführung 17,50 €, Ermäßigungen

Tempelhofer Feld frei

Führungen

Öffentliche Führungen täglich außer dienstags

Gruppen auf Anfrage

Führungen auf Deutsch und Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage

www.thf-berlin.de/ihr-besuch/fuehrungen

Barrierefreiheit

derzeit keine barrierefreien Touren möglich

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Eisenbahn und Landebahn

Fahrradroute: Flieger und Feldlerchen

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Flughafen Tempelhof

Monument und Zukunftsort

Wo einst Flugzeuge in den Himmel über Berlin abhoben, treffen sich heute Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Sie lassen auf dem Tempelhofer Feld die Seele baumeln, Drachen steigen oder kommen, um Veranstaltungen unter freiem Himmel zu besuchen. Das einstige Flugfeld ist die größte Freifläche der Welt, die mitten in einer Stadt liegt. Der Flughafen Tempelhof ist mit seinem langgestreckten Gebäude bei Führungen zu entdecken, er gilt als das größte Baudenkmal Europas.

Schon bevor der erste Flughafen 1923 eröffnet, führen wagemutige Flugpioniere ihre Zeppeline und Flugmaschinen vor. Unter den Nationalsozialisten beginnt 1936 der Bau des monumentalen neuen Flughafens. Durch den hereinbrechenden Zweiten Weltkrieg bleibt das Gebäude jedoch unvollendet – und ist es bis heute. In den Hangars beginnt 1940 schließlich die Produktion und Reparatur von Kampfflugzeugen für den Krieg. Für die hier eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entstehen am Rande des Flugfelds mehrere Barackenlager. Viele von ihnen werden bei Bombardierungen des Flugfelds getroffen. Zum Kriegsende nimmt die sowjetische Armee den Flughafen ein und übergibt ihn im Juli 1945 an die US-Amerikaner.

Die Luftbrücke 1948/49 macht den Flughafen weltberühmt. Im Minutentakt landen die Maschinen der Alliierten mit Hilfsgütern. Sie versorgen West-Berlin mit Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial während der Berlin-Blockade. In der Zeit der deutschen Teilung ist der Flughafen Tempelhof ein Symbol für Hoffnung und Freiheit. Der Luftweg ist eine Reiseroute von und nach West-Berlin ohne die Grenzkontrollen der DDR. Der zivile Luftverkehr endet schließlich 2008. Seitdem entwickelt sich der Flughafen Stück für Stück zu einem neuen Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft.

Der »Wiege der Luftfahrt« ist ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation

Erbaut

1895 - 1897, 1911

Bauherr

AEG

Architekt

C. Schnebel, W. Lauter

Früher

Untergrund-Versuchsbahn

Adresse

Voltastraße 5-6

(Hof neben Treppe 12.1)

13355 Berlin-Gesundbrunnen

Kontakt

Tel.: 030/49 91 05-17

info@berliner-unterwelten.de

www.berliner-unterwelten.de

Anfahrt

U-Bahn: U8 (Haltestelle Voltastraße)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich.

Eintritt

Termine und Tickets im Online-Shop erhältlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

tickets.berliner-unterwelten.de

Führungen

Öffentliche Führungen nur für Personen ab 14 Jahren.

Festes Schuhwerk ist notwendig, warme Kleidung wird empfohlen.

www.berliner-unterwelten.de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/der-aeg-tunnel

Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich

Industriekultur erleben

Wissenswertes

AEG-Tunnel

Deutschlands ältester U-Bahntunnel

Der AEG-Tunnel gilt als Vorläufer der Berliner U-Bahn. Ende des 19. Jahrhunderts werden die Straßen immer voller. Deshalb entbrennt in Berlin ein Wettstreit um neue Verkehrsmittel. Die AEG baut 1894 einen Tunnel nach dem Vorbild der Londoner U-Bahn, der ersten U-Bahn der Welt. Die 295 m lange Versuchsstrecke verbindet die Fabrikstandorte der AEG in der Ackerstraße und am Humboldthain. Arbeiterinnen und Arbeiter fahren mit elektrischen Zügen von A nach B und auch schwere Güter werden so transportiert. Dieser Versuchstunnel gilt heute als erster U-Bahn-Tunnel Deutschlands.

Den Zuschlag für den U-Bahnbau erhält allerdings Siemens mit dem preiswerteren Konzept einer Hochbahn. Ab 1902 rollen in Berlin die ersten Züge. Der AEG-Tunnel ist betriebsintern und zu Testzwecken weiterhin in Betrieb. Im Ersten Weltkrieg nutzt die AEG den Tunnel als Produktionsstandort für Munition, im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzraum für die Werksangehörigen. Anfang der 1980er-Jahre werden die AEG-Fabriken am Humboldthain nach und nach geschlossen. 1984 ist endgültig Schluss, in der Folgezeit werden Teile der ehemaligen Fabrikstadt abgerissen. Der Tunnel steht zeitweilig unter Wasser.

Die verbliebenen Gebäude sind heute denkmalgeschützt. Neues Leben ist eingezogen, beispielsweise ein Gründerzentrum, Gewerbebetriebe und Medienunternehmen. Dem Berliner Unterwelten e. V. gelingt es ab 2016, den Tunnel instand zu setzen und das historische Gleisbett freizulegen. Seitdem steigen Besucherinnen und Besucher bei geführten Touren hinab in den „ersten U-Bahntunnel Deutschlands“.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der Entstehung des Berliner Nahverkehrs.

Adresse

Modersohnstraße 33 und

Markgrafendamm 24

10245 Berlin-Friedrichshain

Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm

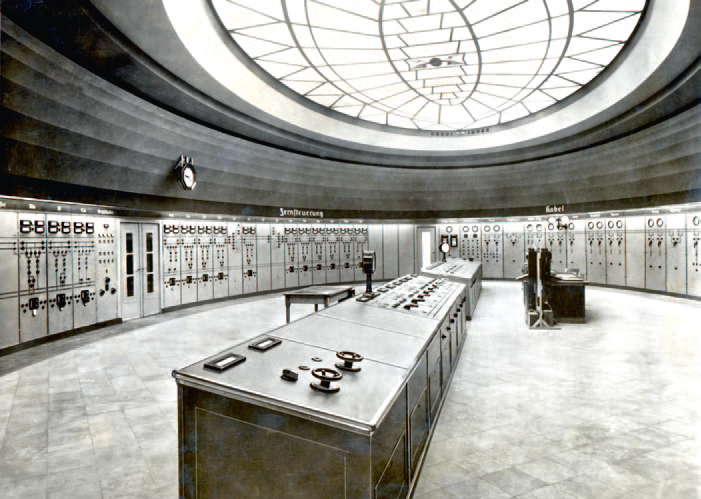

Das Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm auf dem Gelände des Reichsbahnausbesserungswerkes I (RAW I ) ist ein verstecktes architektonisches Juwel. Architekt Richard Brademann entwarf Ende der 1920er Jahre mehrere Gleichrichterwerke in Berlin. Der 1928 fertiggestellte Bau am Markgrafendamm ist in ein langes Hochspannungshaus und ein Schalthaus aufgeteilt. Nicht nur die geradlinige Fassade, sondern auch der systematische Aufbau der Gebäude ist elektrischen Schaltplänen nachempfunden. Die imposante Glasdecke der Schaltwarte erinnert beispielsweise an elektro-technische Zeichnungen. Sie ist nicht nur das Herzstück der Anlage, sondern zugleich einer der wichtigsten Knotenpunkte der Berliner S-Bahn.

Das Schalt- und Gleichrichterwerk liegt in Sichtweite des Ostkreuz. Von der Schaltwarte aus überwachten wenige Angestellte die Steuerung der Gleichrichterwerke der S-Bahn. Ab 1995 ersetzte die Deutsche Bahn die alte Technik durch eine computergesteuerte Netzleitstelle, die seit 2000 sämtliche Bahnstromanlagen der Berliner S-Bahn steuert.

Download Publikation

Erbaut

1929

Bauherr

Berliner Nord-Süd-Bahn-AG

Architekt

Alfred Grenander

Früher

Stellwerk am U-Bahnhof Olympiastadion

Heute

Museum

Adresse

Rossiter Platz 1

14052 Berlin-Charlottenburg

Kontakt

info@ag-berliner-u-bahn.de

www.ag-berliner-u-bahn.de

Tel.: 030/25 62 71 71

Anfahrt

U2 (Haltestelle Olympia-Stadion, Zugang von der Bahnhofshalle)

Öffnungszeiten

Jeden 2. Samstag im Monat,

10:30 bis 16:00 Uhr

Eintritt

Erwachsene: 2 €

Ermäßigt: 1 €

Führungen

Auf Anfrage

Tel.: 030/25 62 71 71

Barrierefreiheit

nicht barrierefrei

Industriekultur erleben

Schauplätze

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Wissenswertes

U-Bahn-Museum

Alle Hebel in Bewegung setzen

Eine historische Fahrkartenausgabe ist der Ticketschalter des U-Bahn-Museums. Historische Bahnhofsschilder, Wartebänke und Fahrscheinautomaten vermitteln ein Flair früherer Zeiten. Der Dienstraum eines Zugabfertigers sowie auch technische Raritäten wie früheste Fahrschalter geben einen Einblick in die Veränderungen im Arbeitsalltag der U-Bahnerinnen und U-Bahner.

Die Berliner U-Bahn ist die älteste Deutschlands und eine der frühesten der Welt. In den 1970er-Jahren beginnen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in West-Berlin damit, ihre technischen Anlagen zu modernisieren. Der Betriebsleiter Klaus Siepert möchte die Geschichte der Berliner U-Bahn und die historische Technik für die nachfolgenden Generationen erhalten. Er beginnt deshalb zu sammeln.

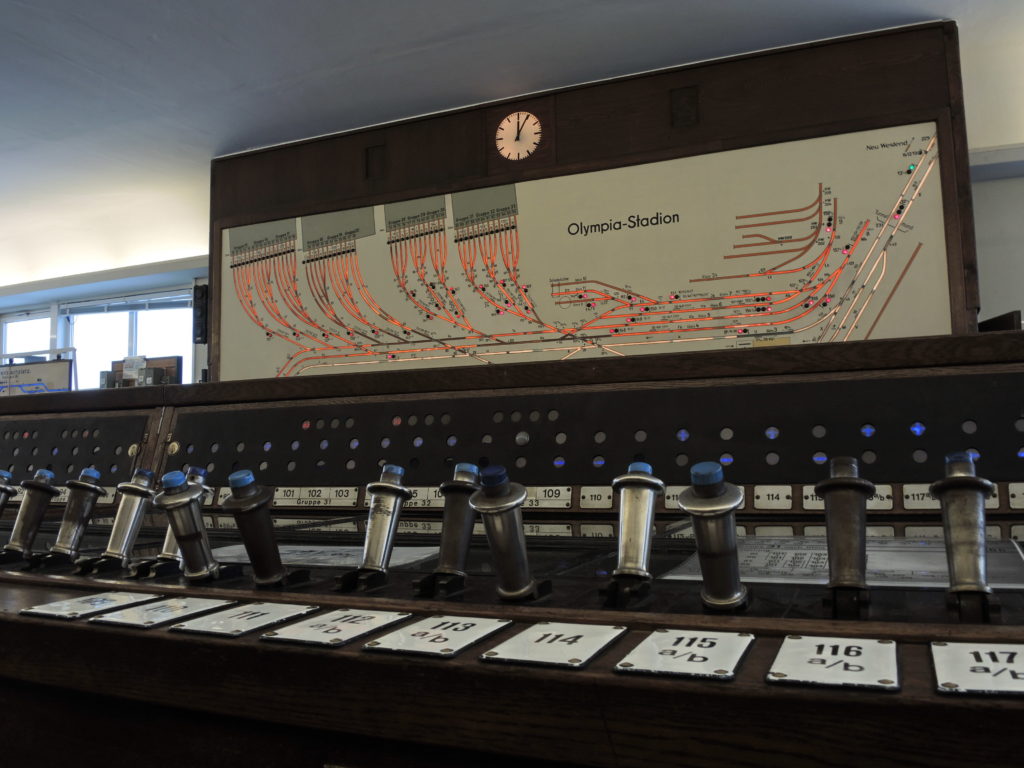

1983 ist am U-Bahnhof Olympiastadion schließlich auch das elektromechanische Hebelstellwerk zum Abriss vorgesehen. Das 14 Meter lange Hebelwerk ist bei Inbetriebnahme 1931 das größte seiner Art in Europa. Die Mitarbeiter stellen alle Hebel per Hand und steuern damit insgesamt 103 Weichen und 99 Signale. Ein engagierter U-Bahner kämpft um den Erhalt der Anlage und hat am Ende auch Erfolg. Das Hebelwerk wird zum Herzstück des neuen U-Bahn-Museums. Auch die Sammlung von Klaus Siepert findet endlich ein Zuhause.

Ebenso wie die Gründungsväter des Museums setzen heute Ehrenamtliche alle Hebel in Bewegung, um Besucherinnen und Besuchern Fragen zur über 100-jährigen U-Bahn-Geschichte zu beantworten. Die großen und kleinen Gäste können viele Objekte anfassen oder selber bedienen, die technische Abläufe werden so verständlich erklärt. Der Eingang des Museums befindet sich direkt in der U-Bahn-Station Olympiastadion. Besonderes Highlight: Mehrmals jährlich finden Sonderfahrten mit der historischen Fahrzeugflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) statt. Ein gültiges BVG-Ticket reicht aus, um in den Genuss einer solchen Fahrt zu kommen.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der »Entstehung des Nahverkehrs«.

Erbaut

1874 - 1879, 1908, 1912

Bauherr

Berlin Anhaltische Eisenbahngesellschaft

Architekt

Paul Faulhaber

Früher

Bahnbetriebswerk des Anhalter Bahnhofs

Heute

Museum

Adresse

Trebbiner Str. 9

10963 Berlin

Kontakt

Tel.: 030/43 97 34-0

Mail an: info@technikmuseum.berlin

www.technikmuseum.berlin

Anfahrt

U-Bahn: U1, U3, U7 (Haltestelle Möckernbrücke), U1, U2, U3 (Haltestelle Gleisdreieck)

S-Bahn: S1, S2, S25, S26 (Haltestelle Anhalter Bahnhof)

Öffnungszeiten

Di. bis Fr.: 9.00 bis 17.30 Uhr

Sa., So. und Feiertage: 10.00 bis 18.00 Uhr

Montag geschlossen

Eintritt

12€ | ermäßigt 6€

Bis 18 Jahre kostenfrei

Die Buchung von Onlinetickets wird empfohlen.

Führungen

Sa., So. und mit Anmeldung

Täglich Vorführungen

Barrierefreiheit

Eingeschränkt

www.technikmuseum.berlin/besuch/barrierefreiheit

ERIH-Mitglied

Deutsches Technikmuseum

Mensch und Technik

Wie entsteht Papier? Was ist eine Setzmaschine? Und warum braucht man Unterseekabel für ein funktionierendes Internet? Ein Besuch im Deutschen Technikmuseum ist eine Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik. Schauvorführungen, Mitmach-Angebote und die Experimentierstationen im Science Center Spectrum machen den Museumstag zum Erlebnis. Wer dann eine Pause braucht, stärkt sich in einem der Museumscafés in historischem Ambiente.

Darüber hinaus ist der Museumspark des Deutschen Technikmuseums zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Überwachsene Gleisanlagen, zwei Ringlokschuppen mit Drehscheiben und ein weithin sichtbarer Wasserturm erinnern an das ehemalige Bahnbetriebswerk Anhalter Bahnhof. Laut, betriebsam und der Himmel voller Dampf – so sieht das Gelände um 1900 aus. Das Areal gehört damals zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte Berlins. Als „Landschaft aus Eisen und Stahl“ beschreibt der Schriftsteller Joseph Roth 1924 das Gebiet um den U-Bahnhof Gleisdreieck. Im Zweiten Weltkrieg werden jedoch viele Gebäude und Anlagen zerstört. Nach dem Krieg folgt die Teilung der Stadt und der in West-Berlin gelegene Anhalter Bahnhof versinkt schließlich in einen Dornröschenschlaf.

In Teilen des historischen Bauensembles am Gleisdreieck eröffnet 1983 das „Museum für Verkehr und Technik“. Etwa hundert historische Berliner Techniksammlungen finden hier ein neues Zuhause. Das Haus und die Ausstellungen werden seitdem kontinuierlich erweitert. Ein „Rosinenbomber“ der Luftbrücke 1948/49 auf dem Dach des modernen Erweiterungsbaus am Landwehrkanal ist inzwischen ein weithin sichtbares Aushängeschild des Deutschen Technikmuseums.

Das Deutsche Technikmuseum ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH). Es ist Startpunkt unserer Radrouten »Warmes Licht und kühles Bier« und »Innovation und Eleganz«. Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte widmen dem Aufstieg Berlins zum Eisenbahnzentrum einen eigenen Abschnitt.

Download Publikation