Adresse

General-Pape-Straße 1–4

12101 Berlin-Schöneberg

Industriekultur erleben

Bahnhof Papestraße / Südkreuz

Verkehrsknoten und Bahnhof der Zukunft

Der Bahnhof Südkreuz liegt zwischen Tempelhof und Schöneberg, strategisch günstig für Einkäufe im Möbelhaus oder für die nächste Verbindung nach Leipzig. Große Glasflächen dominieren den modernen Bahnhof, nur ein alter Uhrenturm aus Backstein fällt auf. Er ist letztes Überbleibsel des S-Bahnhofs Papestraße, der an gleicher Stelle 1901 eröffnet.

An ihm kreuzt sich der Fernverkehr der Dresdner und Anhalter Bahn mit dem Nahverkehr der 1877 fertiggestellten Ringbahn. Der Bahnhof Papestraße soll ein praktischer Umsteigebahnhof zwischen Ringbahn und Vorortbahn sein. Doch die Gleise liegen so weit auseinander, dass die Fahrgäste umständlich mehrere Tunnel, Treppen und Brücken durchqueren müssen, um den anderen Bahnsteig zu erreichen.

Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 sinkt das Fahrgastaufkommen. Die West-Berliner:innen boykottieren die gelb-roten Züge. Denn die Deutsche Reichsbahn der DDR betreibt nicht nur die S-Bahn im Ostteil der Stadt, sondern auch im Westteil. Nach der deutschen Wiedervereinigung erlebt die S-Bahn ein Comeback.

Schnell wird klar, dass eine Neuordnung des Berliner Bahnnetzes nötig ist. Um die Verkehrsadern des wiedervereinten Berlins besser zu vernetzen, beschließt der Berliner Senat im Jahr 1992 ein neues Konzept für die Eisenbahn- und S-Bahnstrecken. Das sogenannte „Pilzkonzept“ ordnet den Streckenverlauf des Bahnnetzes neu. Der neue Hauptbahnhof wird zum Zentrum, das Südkreuz ist das Tor nach Süden und Gesundbrunnen das Tor nach Norden. Der Spandauer Bahnhof und der Ostbahnhof bilden schließlich die Ränder des Pilzes.

Der Bahnhof Südkreuz steigt nach seiner Eröffnung im Jahr 2006 zum zweitwichtigsten Bahnhof der Stadt auf. Die Bahnsteige verlaufen auf verschiedenen Ebenen und garantieren dadurch deutlich schnellere Umstiege als auf dem alten Bahnhof Papestraße.

Adresse

Werner-Voß-Damm 54 a

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Kasernen General-Pape-Straße

Militär, Eisenbahn und Gefängnis

In der General-Pape-Straße in Berlin-Schöneberg befinden sich ehemalige Kasernen. Der Bau des Kasernenkomplexes der preußischen Eisenbahnregimenter beginnt bereits 1892, in Nähe des damaligen Militärbahnhofs Schöneberg.

Ab 1835 beschleunigt die Eisenbahn nicht nur Reisen, Handel und Nachrichten, sondern auch das Militär erkennt schnell die Bedeutung des neuen Verkehrsmittels. Entlang von Eisenbahnstrecken siedeln sich Truppen an, wie zum Beispiel die preußischen Eisenbahnregimenter in Schöneberg. Zu den Aufgaben des Regiments zählt der Bau von Feldbahnen in Kriegsgebieten, um Soldaten sowie Material zügig an die Front zu befördern. 1875 öffnet eine Militäreisenbahn, die unter anderem der Ausbildung der Eisenbahntruppen dient. Die Bahntrasse beginnt am Militärbahnhof Schöneberg und führt zum Schießplatz bei Kummersdorf und zum Flugplatz Sperenberg. Auf dem Kasernengelände an der General-Pape-Straße entstehen bis 1907 Kasernen, Mannschafts- und Wirtschaftsgebäude, ein Exerzierplatz und ein Wohnhaus für Offiziere.

Nach dem Ersten Weltkrieg führt der Versailler Vertrag schließlich zur Auflösung der Eisenbahnregimenter. Die Militäreisenbahn und die Kasernen werden fortan zivil genutzt. 1933 dient das Wirtschaftsgebäude für kurze Zeit als Gefängnis der nationalsozialistischen SA-Feldpolizei. Zwischen März und Dezember 1933 verhört und foltert die SA mindestens 500 Personen in diesem frühen Konzentrationslager.

Seit 2011 ist das Gebäude als Gedenkort SA-Gefängnis öffentlich zugänglich. Im Keller sind die Haftzellen in ihrem Zustand von 1933 erhalten. An ihren Wänden sind noch Kritzeleien, Zeichnungen und Datumsangaben zu erkennen. Die übrigen Gebäude der Kaserne beherbergen inzwischen Werkstätten, Gewerbe und Teile des Robert Koch-Institut.

Adresse

General-Pape-Straße / Loewenhardtdamm

12101 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Schwerbelastungskörper

Größenwahn in Beton gegossen

Mitte der 1930er-Jahre plant das NS-Regime den radikalen Umbau Berlins. Die „Welthauptstadt Germania“ soll den NS-Staat monumental repräsentieren. Als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ist Architekt Albert Speer mit dem Projekt beauftragt. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden, beauftragten externen Architekten, den Bauämtern Berlins und sogar Unternehmen wie der Reichsbahn entwirft Speer gigantische Bauwerke. Für diese geplanten Bauten müssen auf einer neuen Nord-Süd-Achse zahlreiche bestehende Gebäude weichen. Bis zur Einstellung des Vorhabens 1943 lässt der Generalbauinspektor tausende Wohnungen abreißen. Trotz der umfangreichen Pläne und Modelle bleibt eine essenzielle Frage ungeklärt: Kann der Berliner Boden das Gewicht der riesigen Bauwerke überhaupt tragen? Um dies zu testen, lässt Speer 1942 einen Schwerbelastungskörper aufstellen.

13.000 Tonnen Beton türmen sich 14 Meter über dem Boden. In die Tiefe ragt er sogar 18 Meter. Damit soll er das Gewicht des hier geplanten Triumphbogens simulieren. Bis 1944 werden Messungen am Schwerbelastungskörper vorgenommen. Doch bis Berechnungen zur Belastung des weichen Sandbodens möglich sind, ist der Krieg und damit die NS-Herrschaft schon längst vorbei. 1948 steht fest: Der Berliner Boden hält dem Gewicht nicht stand. Germania wäre ohne Verdichtung bis zu 19 Zentimeter tief im Berliner Boden versunken.

Die umliegenden Wohngebäude verhindern eine Sprengung des Kolosses. Bis Mitte der 1980er-Jahre dient er weiterhin zur Analyse des Bodens. Die Deutsche Gesellschaft für Bodenmechanik führt hier Messungen durch. 1995 erhält der Klotz den Status eines Denkmals. Er ist das letzte Zeugnis der NS-Stadtplanung zur Nord-Süd-Achse.

Als Informationsort erzählt das Bauwerk seit 2009 seine Geschichte. Zwischen April und Oktober ist der Koloss öffentlich zugänglich. Eintritt und Aufstieg zur Plattform sind ebenso wie Führungen kostenlos. Der Schwerbelastungskörper ist Teil des Geschichtsparcours Papestraße.

Erbaut

1891

Bauherr

Reichsbahn

Früher

Rangierbahnhof, Bahnbetriebswerk

Heute

Natur Park Südgelände

Adresse

Prellerweg 47– 49

12157 Berlin-Schöneberg

Kontakt

Tel.: 030/700 906 710

service@gruen-berlin.de

www.natur-park-suedgelaende.de/

Anfahrt

Hauptzugang direkt am S-Bhf. Priesterweg (südlicher Ausgang) S2, S25, S26; Bus 170, X76, M76, 246

Öffnungszeiten

täglich ab 9:00 geöffnet, Schließzeit je nach Jahreszeit zwischen 16 und 21 Uhr

Eintritt

Der Eintritt kostet 1 €, Freier Eintritt für Kinder und Jugedliche unter 14 Jahren

Führungen

Regelmäßige Führungen zwischen April und September sowie auf Anfrage

Alle Informationen unter www.natur-park-suedgelaende.de/entdecken-erleben/fuehrungen-rallyes/

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Eisenbahn und Landebahn

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Natur Park Südgelände

Vom Bahnhof zur Stadtwildnis

Heutzutage ist der Natur Park Südgelände ein Ort der Erholung. Ende des 19. Jahrhunderts ist das Areal jedoch geprägt von Gleisen und Zügen. 1891 errichtet die Reichsbahn den Rangierbahnhof Tempelhof, um den nahegelegenen Anhalter Güterbahnhof zu entlasten. Bis zu 130 Güterzüge werden hier täglich zusammengestellt oder aufgelöst. Teil des Rangierbahnhofs ist außerdem ein Bahnbetriebswerk, von dem einzelne Bauwerke bis heute erhalten sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg betreibt die DDR-Reichsbahn das im Westteil der Stadt gelegene Areal. 1952 stellt sie den Betrieb am Südgelände ein. Die Natur erobert Stück für Stück das Areal zurück. Anfang der 1980er-Jahre soll ein neuer Güterbahnhof entstehen, eine Bürgerinitiative verhindert allerdings den Bau. Stattdessen entwickelt sie die Idee für einen Park. Die Bahnnutzung endet schließlich 1993. Zwei Jahre später überlässt die Deutsche Bahn AG das Gelände dem Berliner Senat.

Als Ausgleich für Eingriffe in die Stadtnatur anderenorts, ist im Südgelände ein Raum für Naturschutz entstanden. Große Teile des Parks dürfen nicht betreten werden, andere sind nur über Stege zugänglich, Radfahren ist untersagt. 70 Jahre nach der schrittweisen Stilllegung des Bahnbetriebswerks sind hier 130 Wildbienenarten, 30 Vogelarten und über 350 Pflanzenarten heimisch. Während des Bahnbetriebs reisten Samen und Insekten als blinde Passagiere per Zug an oder gelangten entlang der Bahntrassen ins Stadtzentrum. Der Natur Park Südgelände ist heute Teil einer Kette von Grünanlagen, die bis zum Park am Gleisdreieck führt.

Besucherinnen und Besucher finden zwischen dem Grün des Natur Parks Südgelände zahlreiche Spuren des einstiegen Rangierbahnhofs. Die Brückenmeisterei, die Lokschuppen und der Wasserturm erinnern bis heute an die Bahngeschichte. Sogar eine Dampflok versteckt sich im Grünen. Im südwestlichen Bereich des Parks dürfen sich Street-Art-Künstler:innen an den alten Mauern von zwei großen „Überwerfungsbauwerken“ austoben.

Adresse

Luckenwalder Straße 4–6

10963 Berlin-Kreuzberg

Kontakt

www.station-berlin.de/

info@station-berlin.de

Tel.: 030 88 000 719

Industriekultur erleben

Postpaketbahnhof / STATION Berlin

Drehscheibe für Pakete

Über 90 Jahre lang versorgt der Postpaketbahnhof die Hauptstadt mit Paketen und anderen Gütern aus der ganzen Welt. Um 1900 nimmt der Paketverkehr solche Ausmaße an, dass die Personenbahnhöfe, wie der Anhalter Bahnhof diesem Ansturm nicht mehr gewachsen sind. Daher baut die Oberpostdirektion Berlin 1913 den Postpaketbahnhof in günstiger Lage zwischen dem U-Bahnhof Gleisdreieck und dem Anhalter Güterbahnhof. Ein weiterer Postbahnhof entsteht zeitgleich in Friedrichshain am heutigen Ostbahnhof.

Die Architektur des neuen Bahnhofs orientiert sich an den kurz zuvor erbauten beiden Kühlhäusern direkt nebenan. Märkische Backsteingotik trifft hier auf Formen aus der Renaissance.

Die in den 1930er-Jahren installierte Paketförder- und Verteilanlage bewältigt bis zu 400.000 Sendungen pro Tag. Gut die Hälfte aller in Berlin ankommenden und abgehenden Pakete wird hier bearbeitet. Für den Betrieb auf dem großen Bahnhofsgelände setzt die Post elektrische Lokomotiven von AEG und Siemens ein. Diese rangieren die Postwagen und stellen ganze Postzüge zusammen. Einige dieser Lokomotiven sind inzwischen im Deutschen Technikmuseum ausgestellt. Eine Diesellokomotive von Orenstein & Koppel zieht im Sommer die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums.

Während der deutschen Teilung behält der Bahnhof seine Bedeutung, jetzt als zentrale Paketumschlagstelle für West-Berlin. Die Paketverteilung wandert 1997 vermehrt auf die Straße, die Post gibt den Bahnhof auf. Seit 2005 gehört der Postpaketbahnhof als STATION Berlin zu den festen Größen unter den Berliner Event-Locations.

Das Areal rund um das Gleisdreieck, Anhalter Bahnhof und Postbahnhof ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur. Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Adresse

Luckenwalder Straße 6 b

10963 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Gleisdreieck

Kreuzungspunkt für U-Bahnen

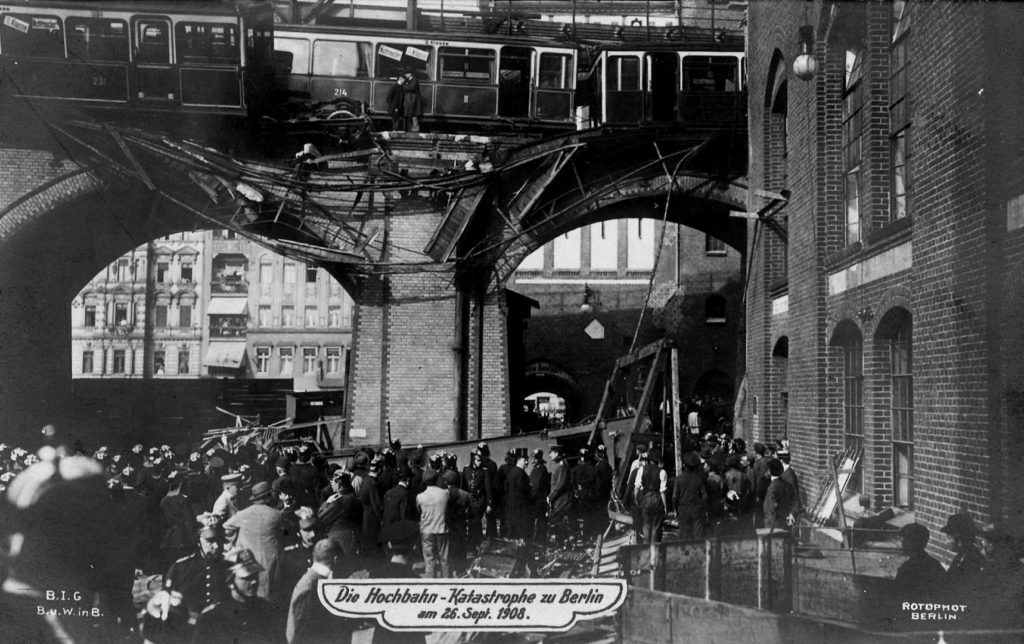

Der Name Gleisdreieck beschreibt die ursprüngliche Anordnung der Schienen in einem Dreieck. Verschiedene U-Bahnlinien nutzen es zum Richtungswechsel. Doch diese Anordnung der Schienen erweist sich als fatal. 1908 verunglücken hier mehr als 17 Personen, als ein Wagen der U-Bahn von der Hochbahn stürzt. Zwei Züge waren in das Dreieck aus Schienen und Weichen eingefahren und gleichzeitig abgebogen. Ein Wagen rammte den anderen und stürzte in die Tiefe.

Nach einem zweiten Unglück werden die Schienen 1912/13 auf mehrere Ebenen verlegt. So können sich die Züge der verschiedenen Linien gefahrlos kreuzen. Obwohl das eigentliche Dreieck aus Schienen nun nicht mehr befahren wird und an seiner Stelle ein Turmbahnhof steht, bleibt der Name erhalten: U-Bahnhof Gleisdreieck. Auch das benachbarte Umformerwerk führt diesen Namen, obwohl zu seinem Bau das eigentliche Dreieck aus Gleisen schon Geschichte ist.

Auf dem früheren Gelände des Anhalter und des Potsdamer Güterbahnhofs liegt inzwischen der Park am Gleisdreieck. Nach der Teilung Berlins werden die Bahnhöfe von ihren Fernverbindungen abgeschnitten. Im Westen gelegen, aber von der Reichsbahn der DDR betrieben, verfallen die Bahnanlagen. Von 2011 bis 2013 eröffnet hier Berlins modernster Park mit Freizeitangeboten und baulichen Spuren der Vergangenheit. Inzwischen durchqueren nur noch eine Fernbahn-Trasse und das Gleis der Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums das Gelände.

Das Areal rund um das Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation

Adresse

Ernst-Reuter-Platz 7

10587 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Telefunken-Hochhaus

Ein Hauch von New York in West-Berlin

Am Ernst-Reuter-Platz ragt das Telefunken-Hochhaus in den Berliner Himmel. Als „Haus der Elektrizität“ entwerfen Paul Schwebes und Hans Schoszberger den Firmensitz, im Jahr 1960 kann Telefunken einziehen. Das elegante Gebäude hat ein amerikanisches Vorbild – den Wolkenkratzer der ehemaligen Fluggesellschaft Pan Am in New York. Doch die Dimensionen unterscheiden sich. Während der New Yorker Wolkenkratzer 59 Stockwerke umfasst, ist die Berliner Variante nur 22 Stockwerke hoch. Dennoch ist das Telefunken-Hochhaus bis 1965 das höchste Gebäude in Berlin.

Das Berliner Traditionsunternehmen Telefunken entsteht bereits 1903 auf Drängen von Kaiser Wilhelm II. Zu dieser Zeit streiten sich die Großkonzerne AEG und Siemens & Halske um Patente. Deswegen initiiert Wilhelm II. die Gründung der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH, System Telefunken. AEG und Siemens sind zu gleichen Teilen an der neuen Firma beteiligt.

In den 1950er-Jahren ist Telefunken vor allem in der Nachrichten- und Datentechnik erfolgreich. Das Telefunken-Hochhaus soll daher modern und weltgewandt wirken. 1967 fusioniert das Unternehmen mit seiner Muttergesellschaft zur AEG-Telefunken. Nur 8 Jahre später zieht die Firmenzentrale allerdings nach Frankfurt am Main.

Der Berliner Senat kauft das Hochhaus 1975 und stellt es der Technischen Universität Berlin zur Verfügung. Inzwischen teilen sich die TU Berlin und die Telekom Innovation Laboratories das Gebäude.

Adresse

Straße des 17. Juni 135

10623 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Technische Universität Berlin (TU Berlin)

Ideenschmiede der schlauen Köpfe

Die TU Berlin gehört zu den größten Hochschulen Deutschlands. Ihre Anfänge reichen zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts. Damals entwickelt sich Berlin zu einer Industriemetropole. Die expandierenden Unternehmen brauchen nicht nur Arbeitskräfte zur Herstellung von Eisenbahnen, Telegraphen und Gaslampen, sondern auch schlaue Köpfe für die Entwicklung neuer Technologien.

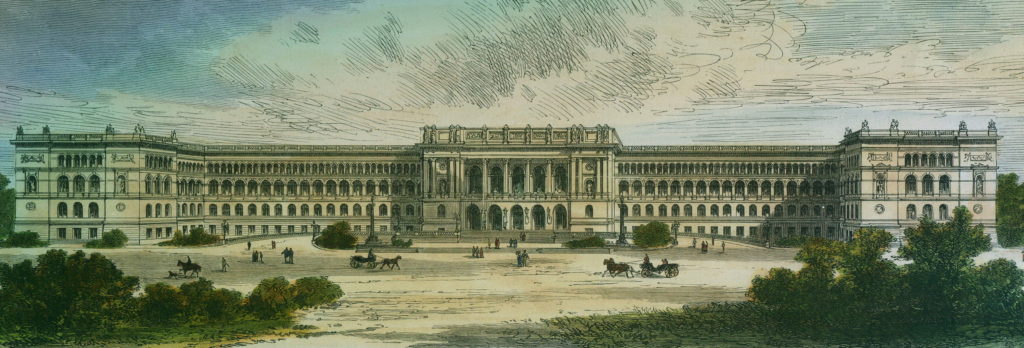

1879 schließen sich die „Berliner Bauakademie“ und die „Königliche Gewerbeakademie“ zur „Königlich Technischen Hochschule zu Berlin“ zusammen. Dafür ist ein Hochschulneubau notwendig. Für das Gebäude entsteht in der eigenständigen Stadt Charlottenburg sogar ein eigenes Fernheizwerk. Als 1920 Charlottenburg ein Teil von Groß-Berlin wird, ändert sich der Name der Bildungsanstalt. Fortan heißt es schlicht: Technische Hochschule zu Berlin.

In den 1930er-Jahren richtet sich das Vorlesungsverzeichnis vermehrt auf militärisch relevante Lehrveranstaltungen aus. Im Regime der Nationalsozialisten gründet sich 1936 eine „Wehrtechnische Fakultät“. Der NS-Staat fördert Forschungsaktivitäten zu beispielsweise Rüstung, Militär und Autarkie.

Nach Kriegsende sind die Gebäude der Hochschule weitestgehend zerstört. Doch nicht nur die Gebäude müssen neu aufgebaut werden. 1946 gründen die Alliierten die neue Technische Universität Berlin. Im Sinne einer universalen Bildung sind die Geisteswissenschaften fortan integraler Bestandteil der technik- und forschungsorientierten Universität. Eine humanistische Ausbildung soll verhindern, dass Studierende der Ingenieur- und Technikwissenschaften erneut für den militaristischen Missbrauch ihrer Disziplinen empfänglich sind.

In den 1960er- und 1970er-Jahren ist die TU Berlin häufig Ausgangspunkt für Aktivitäten der damaligen Studentenbewegung. Über die Jahre entstehen weitere Standorte der TU Berlin fernab der Straße des 17. Juni. Dazu gehören der ehemalige AEG Standort Humboldthain in Berlin-Wedding, der EUREF Campus am Gasometer in Berlin-Schöneberg und der Campus in Berlin-Dahlem. Auch interessant: der Garten der TU Berlin.

Die TU Berlin ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Adresse

Schützenstraße 25

10117 Berlin-Mitte

Industriekultur erleben

Mosse-Haus

Imposantes Herz der Pressemetropole

Als Pazifist, Demokrat und Kunstsammler leitet der jüdische Verleger Rudolf Mosse zwischen 1871 und 1920 sein Unternehmen. Zu Höchstzeiten bringt der Verlag 130 Druckerzeugnisse heraus. Mosse gilt als Mitbegründer des historischen Berliner Zeitungsviertels, von dem jedoch heute nur noch das Mosse-Haus steht.

Das Mosse-Haus erlebt in seiner Geschichte mehrere bauliche Veränderungen. Das Sandsteingebäude von 1903 kommt bei den Spartakusaufständen im Jahr 1919 zu Schäden. Anhänger der „Linken“ besetzten damals das Verlagshaus. Der Großstadtarchitekt Erich Mendelsohn modernisiert das Gebäude 1923 und ergänzt es im Stil der Neuen Sachlichkeit um 3 Etagen. Die baulich-dominante Straßenfront aus Eisen und Keramik symbolisiert die Dynamik der damals modernen Zeit.

Mosses linksliberale Veröffentlichungen im legendären Berliner Tageblatt, der ersten Berliner Zeitung, nehmen Einfluss auf die demokratische Meinung der Öffentlichkeit. Er ist das Sprachrohr des nicht kaisertreuen Bürgertums und setzt sich beispielsweise für Gleichberechtigung, interreligiösen Dialog, soziale und kulturelle Zwecke ein. Außerdem macht er seine künstlerische und literarische Sammlung im Mosse-Palais am Leipziger Platz öffentlich zugänglich.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ist der Verlag das erste Großunternehmen, das arisiert und politisch gleichgeschaltet wird. Die Nationalsozialisten versteigern anschließend Mosses Sammlungen und treiben die Familie ins Exil. Der Name Mosse verschwindet aus dem Stadtbild.

Im Zweiten Weltkrieg erleidet das Gebäude erneut starke Schäden. Die verbliebene arbeitsfähige Druckerei ist anschließend der Sowjetischen Militäradministration unterstellt und bringt ab Mai 1945 die erste Nachkriegszeitung heraus.

In der DDR hat in dem sehr schlicht wiederaufgebauten Haus das Druckkombinat Berlin seinen Sitz. 1995 wird die historische Fassade rekonstruiert und das Gebäude zum heutigen Mosse-Zentrum entwickelt, in dem inzwischen verschiedene Unternehmen ihren Sitz haben.

Adresse

Charlottenstraße 60

10117 Berlin-Mitte

Industriekultur erleben

Rausch Schokoladenhaus

Traditionsprodukt des feinen Lebens

Seit 1890 produziert die Familie Rausch in der fünften Generation Schokolade, zunächst in der familieneigenen Konditorei. Wilhelm Rausch junior, Sohn des ersten Konditormeisters und Chocolatiers, führt die Herstellung von Pralinen, Schokoladen und Honigkuchen fort. 1918 eröffnet er die Rausch-Privat-Confiserie und betreibt sieben Geschäfte in Berlin. 1968 eröffnet Rausch in Tempelhof eine neue Schokoladenfabrik.

Rausch-Schokolade steht bis Ende der 1990er-Jahre in den Regalen von über 5.000 Süßwarenläden. Als diese immer weniger werden, richtet das Unternehmen sein Sortiment neu aus und bringt Rausch-Produkte in die Supermärkte. 2016 endet der Vertrieb im Supermarkt. Schokolade und Pralinen von Rausch gibt es fortan nur noch Online oder im Rausch Schokoladenhaus.

Das repräsentative Gebäude am Gendarmenmarkt lässt 1907 die Berlinische Bodengesellschaft errichten. Die reich verzierte Fassade ist bis heute erhalten. Das ist nur bei wenigen Bauten in Nähe des Gendarmenmarktes der Fall. Die meisten Fassaden wurden ab 1935 „entdekoriert“ und im Zuge der „Bereinigung des Berliner Stadtbildes“ im Sinne der NS-Architektur überformt.

1999 eröffnet das Rausch Schokoladenhaus als größtes der Welt mit Schokoladen-Café, Geschäft und Manufaktur. Das Café in der zweiten Etage überblickt den Gendarmenmarkt mit Konzerthaus, Deutschem und Französischem Dom.