Best of

Kommunikation und Medien

-

Mosse-Haus Das Mosse-Haus wurde von 1900 bis 1903 erbaut, die historische Fassade 1995 rekonstruiert. | Jörg Zägel, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2009 Adresse

Schützenstraße 25

10117 Berlin-MitteIndustriekultur erleben

Mosse-Haus

Imposantes Herz der Pressemetropole

Als Pazifist, Demokrat und Kunstsammler leitet der jüdische Verleger Rudolf Mosse zwischen 1871 und 1920 sein Unternehmen. Zu Höchstzeiten bringt der Verlag 130 Druckerzeugnisse heraus. Mosse gilt als Mitbegründer des historischen Berliner Zeitungsviertels, von dem jedoch heute nur noch das Mosse-Haus steht.

Das Mosse-Haus erlebt in seiner Geschichte mehrere bauliche Veränderungen. Das Sandsteingebäude von 1903 kommt bei den Spartakusaufständen im Jahr 1919 zu Schäden. Anhänger der „Linken“ besetzten damals das Verlagshaus. Der Großstadtarchitekt Erich Mendelsohn modernisiert das Gebäude 1923 und ergänzt es im Stil der Neuen Sachlichkeit um 3 Etagen. Die baulich-dominante Straßenfront aus Eisen und Keramik symbolisiert die Dynamik der damals modernen Zeit.

Mosses linksliberale Veröffentlichungen im legendären Berliner Tageblatt, der ersten Berliner Zeitung, nehmen Einfluss auf die demokratische Meinung der Öffentlichkeit. Er ist das Sprachrohr des nicht kaisertreuen Bürgertums und setzt sich beispielsweise für Gleichberechtigung, interreligiösen Dialog, soziale und kulturelle Zwecke ein. Außerdem macht er seine künstlerische und literarische Sammlung im Mosse-Palais am Leipziger Platz öffentlich zugänglich.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ist der Verlag das erste Großunternehmen, das arisiert und politisch gleichgeschaltet wird. Die Nationalsozialisten versteigern anschließend Mosses Sammlungen und treiben die Familie ins Exil. Der Name Mosse verschwindet aus dem Stadtbild.

Im Zweiten Weltkrieg erleidet das Gebäude erneut starke Schäden. Die verbliebene arbeitsfähige Druckerei ist anschließend der Sowjetischen Militäradministration unterstellt und bringt ab Mai 1945 die erste Nachkriegszeitung heraus.

In der DDR hat in dem sehr schlicht wiederaufgebauten Haus das Druckkombinat Berlin seinen Sitz. 1995 wird die historische Fassade rekonstruiert und das Gebäude zum heutigen Mosse-Zentrum entwickelt, in dem inzwischen verschiedene Unternehmen ihren Sitz haben.

-

Ullsteinhaus Tempelhof Das Ullstein-Haus liegt am Temeplhofer Hafen direkt am Teltow-Kanal. | K. H. Reichert, 2015 via flickr, CC BY-NC Adresse

Mariendorfer Damm 1-3

12099 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Ullsteinhaus Tempelhof

Das modernste Druckhaus Europas

Das Ullsteinhaus ragt am Teltow Kanal empor. Mit seinem imposanten Turm prägt es die Gegend um den Tempelhofer Hafen. Der Ullstein-Verlag und sein Druckhaus stehen für die Höhen und Tiefen deutscher Pressegeschichte.

1877 gründet Leopold Ullstein einen Verlag. Dieser wächst schnell und gibt die Berliner Zeitung sowie die Berliner Abend- und Morgenpost heraus. Um 1900 gehört Ullstein ein ganzer Gebäudeblock im Zeitungsviertel an der Kochstraße in Berlin-Mitte. Bald erscheinen auch Bücher bei Ullstein. Später gehört sogar eine eigene Nachrichten- und Bildagentur zum Unternehmen.

Der Platz im Zeitungsviertel wird in den 1920er-Jahren knapp. Architekt Eugen Schmohl ist daher mit den Plänen für ein neues Druckhaus beauftragt. 1927 eröffnet das imposante Ullsteinhaus in Tempelhof, das nicht nur die Größe, sondern auch die Modernität des Verlags widerspiegelt. Bis 1957 ist es das höchste Hochhaus Deutschlands. Über die Stockwerke verteilen sich nicht nur Redaktionsräume mit zahllosen Schreibmaschinen, sondern auch die Druckplattenherstellung, Drucksäle und Buchbindereien. Eine Kantine mit Terrasse bietet beste Aussicht auf den Hafen.

Bereits sieben Jahre später ist die jüdische Familie Ullstein allerdings gezwungen, ihr Unternehmen zu verkaufen. 1937 verdrängt das NS-Regime den Namen Ullstein aus der Öffentlichkeit. Fortan sitzt der Deutsche Verlag im Deutschen Haus in Tempelhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten die Ullsteins ihren Verlag zurück. 1956 erwirbt Axel Springer Anteile am Verlag und übernimmt drei Jahre später die Aktienmehrheit. Das Ullsteinhaus geht an den Stuttgarter Verleger Weitpert. Er führt es bis zu seiner Insolvenz 1985 als Druckhaus Tempelhof. Das einstige Zentrum für Presse und Medien ist inzwischen ein Geschäftshaus.

-

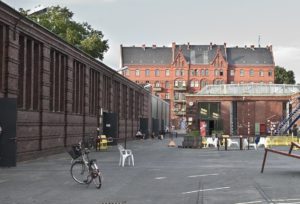

Uferhallen Gesundbrunnen Die in den Uferhallen angesiedelten Uferstudios sind ein Kultur- und Veranstaltungsort für zeitgenössischen Tanz. | © visitBerlin, Foto: Uferstudios Adresse

Uferstraße 8-11

13357 Berlin-GesundbrunnenUferhallen Gesundbrunnen

In der Uferstraße entstand ab 1892 eine große Werkstatt zur Wartung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Inzwischen ist das Gelände als Uferhallen bekannt. In den Anfangsjahren reparierte die Werkstatt vor allem die Wagen der Pferdestraßenbahnlinien. Später kamen vermehrt elektrisch betriebene Straßenbahnlinien hinzu.

Im Jahr 1929 schlossen sich diverse Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, zusammen. Bereits drei Jahre zuvor hatte der Architekt Jean Krämer das Gelände neben der Panke komplett umgeplant. Für seine Straßenbahn-Infrastrukturbauten bekannt, errichtete er auch hier zahlreiche Neubauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzt die BVG die Hallen als Omnibusbetriebshof. Die gut erhaltenen Uferhallen werden seit der Stilllegung der Hauptwerkstatt 2006 größtenteils von Kunstschaffenden als Ateliers verwendet. 2017 erwarben private Investoren das Areal. Zwei Jahre später schließen sich die ansässigen Künstler:innen zum Uferhallen e.V. zusammen, um das denkmalgeschützte Ensemble zu erhalten und auch zukünftig als Kulturstandort zu sichern.

-

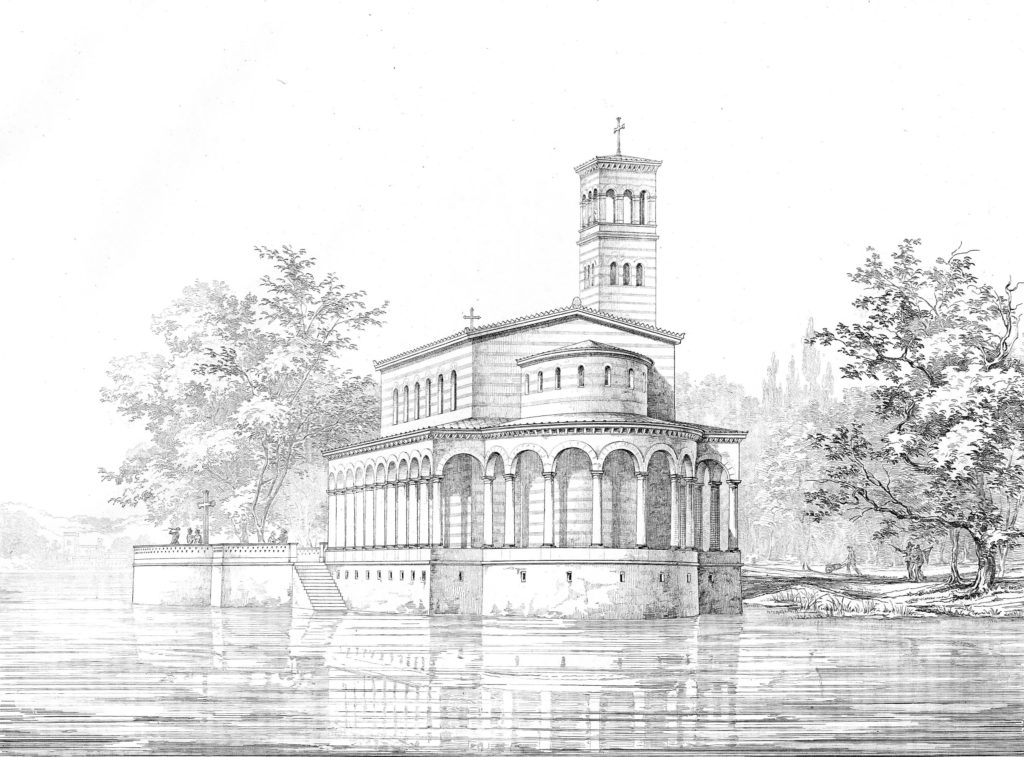

Glockenturm Sacrower Heilandskirche Der Glockenturm ist nach Vorbild der italienischen Campanile erbaut. | © visitBerlin, Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf, Foto: Steven Ritzer Adresse

Fährstraße

14469 PotsdamGlockenturm Sacrower Heilandskirche

Südlich des Potsdamer Ortsteils Sacrow entstand 1844 eine Kirche mit freistehendem Glockenturm nach italienischem Vorbild erbaut. 1897 errichteten die Physiker Adolf Slaby und Georg Graf von Arco im Glockenturm die erste deutsche Antennenanlage für drahtlose Telegraphie. Von der Station auf dem Glockenturm glückte die Übertragung zu der 1,6 km entfernten Empfängerstelle auf der Matrosenstation Kongsnæs am gegenüberliegenden Ufer des Jungfernsees. Im Herbst 1897 gelang schließlich eine Funkverbindung von Schöneberg nach Rangsdorf. Ein Jahr später überbrückte die Verbindung bereits über 60 km nach Jüterbog.

Seit 1928 erinnert ein Gedenkstein an den geglückten Versuch von 1897. Nachdem in den 1990er Jahren eine Kopie eingesetzt wurde, ist das Original inzwischen im Technikmuseum zu sehen.

-

Museum für Kommunikation Berlin iErbaut

1871 - 1874, 1898, UmbautenBauherr

ReichspostamtArchitekt

Carl Schwatlo u.a.Früher

Kaiserliches Generalpostamt, ReichspostmuseumHeute

MuseumIm Museum finden verschiedene Workshops u.a. für Kinder und Familien statt. | © Museum für Kommunikation Berlin, Foto: Michael Ehrhart Adresse

Leipziger Straße 16

10117 Berlin-MitteKontakt

Tel.: 030/20 29 40

mfk-berlin@mspt.de

www.mfk-berlin.deAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Mohrenstraße o. Stadtmitte), U6 (Haltestelle Stadtmitte)

Bus: M48, 265 (Haltestelle U Stadtmitte/Leipziger Straße), 200 (Haltestelle Mohrenstraße)Öffnungszeiten

Öffnungszeiten werktags:

Di. 9:00 bis 20:00 Uhr

Mi. bis Fr. 9:00 bis 17:00 Uhr

Öffnungszeiten Sa./So./Feiertag:

10:00 bis 18:00, geschl. am 24., 25. u. 31.12.Eintritt

Erwachsene 8 €, Ermäßigungen,

bis einschl. 17 Jahre freiFührungen

jeden Sonntag und mit Anmeldung

Barrierefreiheit

eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Museum für Kommunikation Berlin

Von Rauchzeichen, Rohrpost und Robotern

Die Begrüßung im Museum für Kommunikation Berlin fällt überraschend aus: In der imposanten Eingangshalle heißen freundliche Roboter die Besucherinnen und Besucher willkommen. Dieses Museum ist ein Ort, an dem sich Menschen (und Roboter) begegnen, austauschen und unterhalten. Der Name des Museums ist dabei Programm. Schließlich geht es um bedeutende Fragen unserer Zeit:

- Wie hat sich der Umgang mit Zeichen, Codes und Medien im Laufe der Zeit verändert?

- Wie prägen neue Formen der Kommunikation unser privates und öffentliches Leben?

- Welche Zukunftsperspektiven gibt es für unsere Informationsgesellschaft?

Kommunikation prägt schließlich schon immer das Leben der Menschen. Beginnend beim Rauchzeichen bis hin zum heutigen Smartphone – die umfangreiche Sammlung des Museums spiegelt unsere vielfältigen Formen von Kommunikation wieder. 1872 eröffnet das Museum als erstes Postmuseum der Welt. In der Schatzkammer befinden sich besondere Raritäten und kostbarste Exponate. Dazu gehören das erste „Telephon“ von Johann Philipp Reis und die wohl berühmtesten Briefmarken: die Blaue und die Rote Mauritius.

Interaktion ist im Museum für Kommunikation Berlin ausdrücklich erwünscht. So laden beispielsweise eine funktionsfähige Rohrpostanlage und ein Green-Screen-Studio zum Ausprobieren ein.

Der Rundfunkgeschichte ist ein Meilenstein der Berliner Industriekultur gewidmet.

-

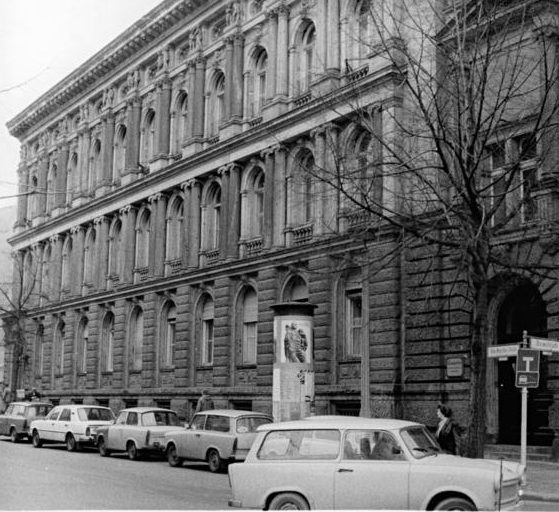

Generaltelegrafenamt Der Architekt Carl Schwatlo orientierte sich an italienischen Renaissance-Palazzi. | Beek100, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2008 Adresse

Jägerstraße 42–44,

Oberwallstraße 4a–5

10117 Berlin-MitteGeneraltelegrafenamt

Ab 1862 wurde das Generaltelegrafenamt in der Jägerstraße in Mitte errichtet. Das erste Gebäude weltweit, das ausschließlich der Telegrafie diente. 1876 begann der Ausbau eines unterirdischen Telegrafenkabelnetzes mit Zentrum in Berlin. Sie sollte schnelle Kommunikation garantieren. Der wachsende Telegrafenverkehr und die neue Fernsprechvermittlung führten schließlich zu einem weiteren Neubau an der Oranienburger Straße. Das Gebäude in der Jägerstraße blieb vor Zerstörungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg verschont. Deshalb kann man heute noch das ehemalige Generaltelegrafenamt mit seiner eindrucksvollen Sandsteinfassade betrachten. Skulpturen an der Fassade stellen die verschiedene Abläufe der Telegrafie und Telefonie dar.

Der zentrale Telegrafensaal im Erdgeschoss beherbergte auf einer Grundfläche von 860 m² 100 Typendruck-Telegrafenapparate. 250 Morseapparate waren im ersten Obergeschoss untergebracht. Das zweite Obergeschoss umfasste nicht nur zahlreiche Büroräume, sondern auch die Dienstwohnung des Amtsvorstehers. Noch heute dient das imposante Gebäude „fernmeldetechnischen“ Zwecken und ist inzwischen Sitz der Deutschen Telekom AG.

-

Funkturm Der Funkturm ist heute ein Wahrzeichen Berlins. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2016 Adresse

Hammarskjöldplatz

14055 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Funkturm

Pionierort der Radiogeschichte

Der Rundfunk boomt. Der hölzerne Sendemast soll in den 1920er-Jahren durch einen Stahlturm ersetzt werden. Weil der Verband der Radioindustrie seit 1924 auf dem Messegelände seine neuesten Geräte zeigt und 1926 eine Sonderschau samt Sendebetrieb plant, wird der Turm hier errichtet. Der Funkturm ist bei seiner Fertigstellung 1926 das Highlight der damals stattfindenden 3. Deutschen Funkausstellung. Mit seiner Höhe von 147 Metern ist er ein weithin sichtbares Wahrzeichen Berlins und dient sogar Flugzeugen als Orientierungshilfe.

Die Konstruktion des Funkturms samt Restaurant und Aussichtsplattform ist vom Eiffelturm inspiriert. Die eigentliche Funktion des Turms, das Funken, übernimmt die Antenne an der Spitze. Die zwei Plattformen mit Restaurant und Aussichtspunkt führen zu einer etwas längeren Bauzeit. Der Funkturm entwickelt sich dadurch jedoch zu einem beliebten Ausflugsziel.

Ab Mitte der 1930er Jahre verliert der Turm als Funkstandort kontinuierlich an Bedeutung, während er als Wahrzeichen auch heute noch beliebt ist. 1963 löst der Sender Scholzplatz den Funkturm ab. Heute dient er nur noch dem regionalen Polizei- und Mobilfunk als Sendemast.

Download Publikation -

Fernsprechamt 2 Der große Vermittlungssaal befand sich hinter den großen Fenstern im Obergeschoss. | © Foto: Norbert Gilson, 2016 Adresse

Lübecker Straße 1-2

10559 Berlin-MoabitWissenswertes

Fernsprechamt 2

Um 1910 breitete sich das Telefon rasend schnell aus. Als Folge platzte das Fernsprechamt 2 in Moabit in den erst 1894 errichteten Bauten aus allen Nähten. An deren Stelle errichtete die Deutsche Reichspost nach Plänen von Louis Ratzeburg und Otto Spalding einen 1912 fertiggestellten Neubau. Der durch hohe Fenster und Dachgauben besonders gut belichtete Vermittlungssaal lag im Obergeschoss. Das Erdgeschoss beherbergte hingegen den Bereich der Paketpost. Dazwischen lagen Verwaltung und Fernsprechtechnik.

1934 wurde das Fernsprechamt 2 umgebaut, um die bisherige Handvermittlungsstelle in ein Selbstanschlussamt umzuwandeln. In dem inzwischen leer stehenden Vermittlungssaal entstand 1936 eine öffentliche „Fernseh-Großbildstelle”, die bis zu 230 Zuschauerinnen und Zuschauern die Verfolgung der Olympischen Spiele ermöglichte. Eine frühe Form des heute beliebten Public Viewings.

-

Fernsehturm Alexanderplatz Der Fernsehturm überragt alle Gebäude in Berlin und ist von fast überall zu sehen. | Axel Mauruszat, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons, 2017 Adresse

Karl-Liebknecht-Straße / Gontardstraße

10178 Berlin-MitteFernsehturm Alexanderplatz

Die bis 1952 zurückreichenden Planungen für einen Fernsehturm in Ostberlin fanden erst ab 1965 ihre Umsetzung, nachdem der Standort westlich des Alexanderplatzes festlag. Als Basis entstand ein 250 m hoher Stahlbetonschaft in Form einer sich verjüngenden Röhre. Darauf setzte man den aus 120 Edelstahlsegmenten geformten, kugelförmigen Turmkopf auf. Über diesem ragt der 118 m hohe stählerne Antennenmast auf. Außer den Technikräumen befinden sich im Turmkopf auch ein Café und eine Aussichtsplattform. Mit 368 m Höhe ist der Fernsehturm das höchste Bauwerk Deutschlands.

Ende der 1990er Jahre finden umfangreiche Sanierungen an den Antennen und deren Tragwerk statt. Seitdem trägt der Antennenmast Abstrahleinrichtungen für den UKW-Rundfunk sowie für Digitalrundfunk und Digitalfernsehen.

-

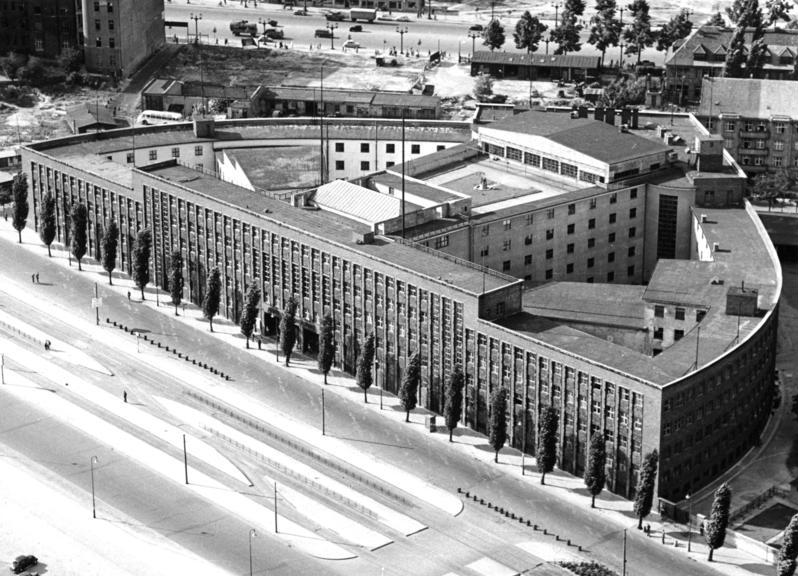

Fernamt Berlin iErbaut

1922 - 1929Architekt

Otto SpaldingFrüher

FernamtHeute

Telekom Inovation ArenaDie Fassade des Fernamts ist mit Klinkern verkleidet. | © bzi, Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Winterfeldtstraße 19–23

10781 Berlin-SchönebergFernamt Berlin

Das Fernamt Berlin ist ein Zeugnis der Geschichte des Telefonierens. Die Berliner:innen möchten in den 1920-Jahren mehr und mehr auch überregional telefonieren. Das wirkt sich auf die Kapazitäten des Berliner Fernsprechverkehr aus. Die Selbstwähltechnik setzt sich zwar allmählich durch, doch das gelingt zunächst nur im lokalen Rahmen – für den Fernverkehr bleibt das „Fräulein vom Amt” unerlässlich.

Zur Bewältigung des Gesprächsaufkommens lässt die Deutsche Reichspost in den 1920er-Jahren in der Winterfeldstraße in Berlin-Schöneberg einen gewaltigen Neubau errichten. Die damals größte Fernsprecheinrichtung Europas bietet Platz für bis zu 8.000 Beschäftigte. Der siebengeschossige Stahlskelettbau ist mit roten Klinkern verkleidet. Die Fassade weist expressionistische Stilelemente auf. Über dem mittig hervorgehobenen Treppenhaus des Fernmeldeamts prangt die Plastik des Reichsadlers.

Nachdem die Fernvermittlungsstelle in den 1980er Jahren in einen Neubau umgezogen war, erhält das ehemalige Fernamt eine neue Bestimmung. Heute sind hier Büros und Seminarräume der Deutschen Telekom AG sowie das Gründerzentrum “hubraum”.

Mehr zu Medien und Kommunikation erzählen wir in unseren Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

-

Colosseum Das Colosseum war Premierenkino der DDR. | © bpk, Foto: Max Ittenbach, 1957 Adresse

Schönhauser Allee 123

10437 Berlin-Prenzlauer BergKontakt

www.colosseumberlin.com/

leon@colosseumberlin.com

Tel.: 030 921095624Colosseum

Das berühmte Kolosseum in Rom ist nicht zu verwechseln mit dem Berliner Kino Colosseum. 1924 eröffnet das Colosseum als Kino mit 1200 Plätzen. Zuvor war das Gebäude eine Wagenhalle der Pferde-Eisenbahn und bis 1918 ein Omnibusdepot. Das neue Kino bot neben Filmen auch Vorstellungen mit orchestraler Begleitung an. Während des Zweiten Weltkrieges dienten die Räumlichkeiten als Lazarett. Vorübergehend beherbergte das Bauwerk das Metropol-Theater und fungierte bis 1963 als Premierenkino der DDR.

Seit 1992 gehörte das denkmalgeschützte Filmtheater zur Sputnik-Gruppe und später zur UCI Gruppe. Während der COVID-19-Pandemie schloss das Kino im März 2020. Seither kämpfte die Initiative „Rettet das Colosseum e.V.“ für den Erhalt des Kinos. 2023 öffnete das Colosseum mit einem neuen Betreiber wieder seine Türen für Kino-Besuchende.

-

Funkhaus Nalepastraße Zwischen 1956 und 1990 sitzt der Rundfunk der DDR im Funkhaus Nalepastraße. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Nalepastraße 18-50

12459 Berlin-OberschöneweideKontakt

www.funkhaus-berlin.net/

info@funkhaus-berlin.net

Tel.: 030 1208 5416Industriekultur erleben

Funkhaus Nalepastraße

Zentrum für Musik und Kunst

Als im Dezember 1951 das neue Funkhaus der DDR die erste Sendung ausstrahlt, gelten die Radioprogramme im Osten wie im Westen als wichtige Instrumente im Wettstreit der politischen Systeme. Mitten im Kalten Krieg ist 1951 das Verhältnis der beiden Berliner Stadthälften nicht zuletzt durch die Berlin-Blockade und die Gründungen der BRD und der DDR merklich angespannt. Bis dahin sendet die Sowjetische Besatzungszone ihre Programme aus dem im britischen Sektor gelegenen Haus des Rundfunks. Die Sowjetarmee besetzt im Mai 1945 das Sendezentrum in West-Berlin und gibt es erst 1952 wieder frei.

Die Planung für das neue Funkhaus im Osten der Stadt an der Nalepastraße übernimmt Architekt Franz Ehrlich. Der Bauhausschüler entwickelt ab 1951 in Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Gerhard Probst das neue Rundfunkzentrum der DDR. Auf dem Grundstück stehen bereits Bauten einer Holzverarbeitungs- und Furnierfabrik der 1930er-Jahre. Statt sie abzureißen, integriert Architekt Ehrlich sie in den ersten Komplex des Sendehauses. Bis 1956 entstehen modern-funktionale Neubauten, die eindrucksvoll die Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit widerspiegeln.Bis in die 1980er-Jahre entwickelt sich eine „Funkstadt“ mit Werkstätten, Geschäften und Freizeiteinrichtungen für mehrere Tausend Beschäftigte. 1991 endet mit der Einstellung des staatlichen Rundfunks der DDR auch der Sendebetrieb in der Nalepastraße – nach fast vierzig Jahren Tag- und Nachtbetrieb.

Das Areal wird anschließend in mehrere Stücke geteilt, die inzwischen unterschiedliche Eigentümer haben. Im Funkhaus Nalepastraße lebt inzwischen ein vielfältiger Mix aus Kunst, Kultur und Eventlocation. Perspektivisch soll sich das Areal durch Neubauten verschiedener Investoren wie das Projekt „Nalepaland“ zum Kreativquartier entwickeln.

Die Aufnahmeräume sind wegen ihrer ausgezeichneten Tonqualität, dem sogenannten „Nalepa-Sound“, nach wie vor hochgeschätzt. Noch heute werden die Anlagen für Studioaufnahmen und Konzerte genutzt. Im Funkhaus spielten unter anderem das Filmorchester Babelsberg, Rammstein, Depeche Mode oder Paul Kalkbrenner.

Das Funkhaus Nalepastraße ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation -

Haus des Rundfunks des rbb iErbaut

1929 - 1931Bauherr

Reichsrundfunk-GmbHArchitekt

Hans PoelzigFrüher

Produktions- und SendehausHeute

MedienzentrumDer beeindruckende Lichthof im Haus des Rundfunks verbindet die Sendesäle miteinander. | © rbb, Foto: Hanna Lippmann Adresse

Masurenallee 8-14

14057 Berlin-Charlottenburg

Kontakt

Tel.: 030/9 79 93-1 24 97

besucherservice@rbb-online.de

www.rbb-online.de/besucherserviceAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Theodor-Heuss-Platz)

S-Bahn: S41, S42

(Haltestelle Messe Nord/ICC)

Bus: M49 (Haltestelle Haus des Rundfunks)Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Eintritt

Führung kostenfrei

Führungen

Termine virtuell und vor Ort siehe Website, telefonische Anmeldung notwendig

Barrierefreiheit

Ja, mit Anmeldung

Industriekultur erleben

Haus des Rundfunks des rbb

Vollkommener Klang in moderner Architektur

Mattbrauner Klinker außen, vollkommener Klang im Inneren. Das Haus des Rundfunks des rbb in Berlin-Charlottenburg gehört zu Europas ältesten Rundfunkhäusern. Architekt Hans Poelzig plant 1929/30 erstmals ein Gebäude, das speziell auf die Bedürfnisse des neuen Mediums Rundfunk zugeschnitten ist. Der ungewöhnliche dreieckige Grundriss sorgt für eine optimale Schallisolierung in den Sendesälen. Diese befinden sich im Inneren des Hofes und somit weit entfernt vom Lärm der Straße.

Das NS-Regime erkennt schnell die Möglichkeiten des Rundfunks. Das Programm: Musik, Anleitungen zum Sport und nationalsozialistische Propaganda. Der „Reichssender Berlin“ sendet bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Haus in Charlottenburg. Ab Mai 1945 kontrollieren die sowjetischen Alliierten das Haus des Rundfunks, das jedoch im britischen Sektor liegt. Nach und nach berauben sie das Haus seiner technischen Anlagen und statten damit das neue Funkhaus an der Nalepastraße im sowjetischen Sektor aus. Die Briten finden 1952 schließlich ein weitgehend leeres Gebäude vor. Nach aufwändiger Sanierung und technischer Neuausstattung sendet ab 1957 der „Frontstadtsender“ Sender Freies Berlin (SFB) aus der Masurenallee.

Seit 2003 produziert der Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen vor Ort. Künftig soll das denkmalgeschützte Haus des Rundfunks mit dem Fernsehzentrum und einem neuen Medienhaus Teil eines Digitalen Campus sein. Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Der Geschichte des Rundfunks ist ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte gewidmet.

Download Publikation -

ufaFabrik Tempelhof Neben einem Bio-Laden sind auf dem Gelände der ufaFabrik unter anderem ein Kinderbauernhof und eine Schule zuhause. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Viktoriastraße 10-18

12105 Berlin-TempelhofKontakt

www.ufafabrik.de/

vermietung@ufafabrik.de

Tel.: 030 755 03 143Industriekultur erleben

Wissenswertes

ufaFabrik Tempelhof

Von der Filmfabrik zum Visionslabor

Berlin die Filmstadt: Dieser internationale Ruf ist verknüpft mit der Geschichte der ufaFabrik in Tempelhof. Die Universum-Film AG (UFA) gründet sich 1917 mitten im Ersten Weltkrieg mit politischer Unterstützung. Ziel ist es, der ausländischen Filmkonkurrenz gewachsen zu sein, auch in der Propaganda.

Die Ateliers in Tempelhof in der Oberlandstraße fungieren ab 1921 zusammen mit den Ateliers in Babelsberg als Produktionszentrum der UFA. Der Regisseur Fritz Lang realisiert dort sein Großprojekt Metropolis. Die technische Nachbearbeitung der Filme findet dagegen hier in Tempelhof auf dem Gelände an der Viktoriastraße statt. 1937 übernimmt die NSDAP die UFA und zentralisiert die Filmwirtschaft des Deutschen Reiches, um sie erneut für Propaganda-Zwecke zu nutzen. Nach 1945 wird der UFA-Konzern schließlich entmachtet. Nach Schließung des Filmkopierwerks im Jahr 1956 stehen die Hallen in der Viktoriastraße lange leer.

1979 besetzt eine Schöneberger Kommune das Areal. Mitten im Kalten Krieg entsteht ein neues Traumlabor, das Internationale Kulturzentrum ufaFabrik. Öko-Pioniere gestalten dieses alternative Lebens- und Arbeitsprojekt. Sie gestalten eine grüne Oase mit dezentraler Energieversorgung und Dachbegrünung. Die ehemalige Kantine und der historische Kinosaal werden zu Veranstaltungsräumen. Nach und nach entstehen Werkstätten und Wohnungen, eine Bio-Bäckerei und ein Café sowie eine Schule, ein Kinderbauernhof und eine Zirkusschule.

Inzwischen engagieren sich 30 Bewohner:innen und 160 Mitarbeiter:innen für die Vision eines toleranten Lebens und eines offenen Nachbarschaftstreffpunkts. Mit ihrem ökologischen und sozialen Engagement inspiriert die ufaFabrik am Ufer des Teltowkanals darüber hinaus zahlreiche Nachfolgeprojekte.

Download Publikation -

GEMA Köpenick Die ehemalige Verwaltung der GEMA wurde 1938/1940 errichtet. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Wendenschlossstraße 142–154

12557 Berlin-KöpenickWissenswertes

GEMA Köpenick

Die als Tonstudio erfolgreiche Firma „Tonographie“ der beiden Radio- und Funkenthusiasten Paul-Günther Erbslöh und Hans-Karl von Willisen bekam 1932 Kontakt zur Kieler Nachrichtenmittelversuchsanstalt (NVA) der Marine. Kurz darauf begann in Kooperation mit der NVA die Entwicklung von Geräten für die Funkortungstechnik. Die Kriegsmarine forcierte die Pläne. Daraufhin gründeten Erbslöh und Willisen 1934 die Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate mbH, kurz GEMA. In den nächsten folgenden Jahren entwickelt sich die GEMA zum wichtigsten Pionierunternehmen der deutschen Radartechnik. Mit ihrer Unterstützung erwarb die Firma ein 36.000 m2 großes Grundstück mit leerstehenden Fabrikgebäuden an der Wendenschlossstraße.

Nach Auflösung der GEMA im Mai 1945 ging daraus 1949 der Volkseigene Betrieb (VEB) Funkwerk Köpenick hervor, eines der bedeutendsten Unternehmen der Funktechnik in der DDR. Der VEB Funkwerk Köpenick stellte beispielsweise die Funktechnik des Fernsehturms am Alexanderplatz. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde der Standort an der Wendenschloßstraße schließlich 2002 aufgegeben. Das Areal wird unter anderem von einem Discounter und einer Autowerkstatt genutzt. Auf dem Gelände ist inzwischen der Bau eines Wohngebietes geplant. Dazu erfolgte der Abriss des Verwaltungsgebäudes im Frühjahr 2022.

-

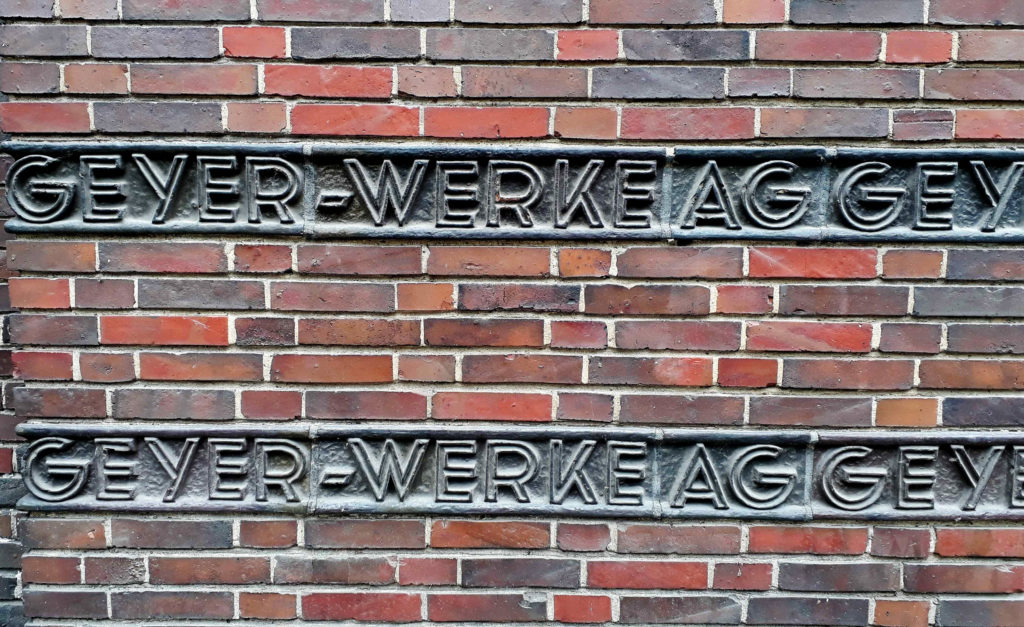

Geyer-Werke AG In den Geyer-Werken wurden Filme entwickelt, geschnitten und kopiert. | © bzi, Foto: Florian Rizek Adresse

Harzer Str. 39

12059 Berlin-NeuköllnGeyer-Werke AG

Der Ingenieur Karl Geyer gründete 1911 die Kino-Kopier-Gesellschaft m.b.H., die erste Filmkopieranstalt Deutschlands. Sein junges Unternehmen gehörte schon bald zu den führenden Dienstleistern für die Postproduktion von Filmen. Dabei handelte es sich um die fotografischen Entwicklung von Negativfilmen und die Herstellung von Positivkopien für die immer beliebteren Lichtspielhäuser. Durch die Rationalisierung vormals aufwendiger Kopierprozesse schufen die Geyer-Werke neue technische Standards, die für Jahrzehnte gültig blieben. Zahlreiche Kinofilme und Serien gingen bis in die 1990er Jahre aus den Geyer-Werken in die ganze Welt. 1996 übernahm die CineMedia Film AG und versuchte vergeblich, die ehemaligen Geyer-Werke an die Digitalisierung anzupassen. 2013 meldete sie schließlich Insolvenz an.

Den eindrucksvollen Backsteinbau von 1928 in Neukölln schmücken bis heute vielfach die Worte „Geyer-Werke AG“. Das Gebäude des Architekten Otto Salvisberg besticht nicht nur mit seinen feinen Details, sondern auch mit der sachlichen Fassadengliederung.

-

Haupttelegrafenamt Das 1910 bis 1916 erbaute Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. | © Foto: Norbert Gilson Adresse

Oranienburger Straße 73–76

10117 Berlin-MitteHaupttelegrafenamt

Das von der Berliner Oberpostdirektion von 1910 bis 1916 errichtete Haupttelegrafenamt galt als eines der leistungsfähigsten europäischen Fernmeldeämter. Von hier aus erfolgte auch die Steuerung der militärischen Funkstelle in Königs Wusterhausen und seit 1920 der Großfunkstelle in Nauen. Seit 1919 befand sich in dem Gebäude auch die Stadtrohrpostzentrale, die hausintern noch bis 1977 in Betrieb blieb. Auch das funktechnische Entwicklungszentrum der Deutschen Reichspost hatte hier bis zum Ende der 1920er-Jahre seinen Sitz.

Der viergeschossige, vierflügelige Mauerwerksbau im neobarocken Stil umschließt zwei große Lichthöfe. Bis zu ihrer Zerstörung 1944 überspannten große Glasdächer die Lichthöfe im Haupttelegrafenamt. Der zweigeschossige Sockel aus Trachyttuff hebt sich in relativer Schlichtheit vom Gesamtbau ab. Seit 2001 ist der Gebäudekomplex des Haupttelegrafenamts im Eigentum eines Investors, der neben Büros, Läden und Gastronomie auch die Nutzung als Hotel vorsieht.