Adresse

Britzer Straße 3

12439 Berlin-Niederschöneweide

Industriekultur erleben

Evangelische Friedenskirche

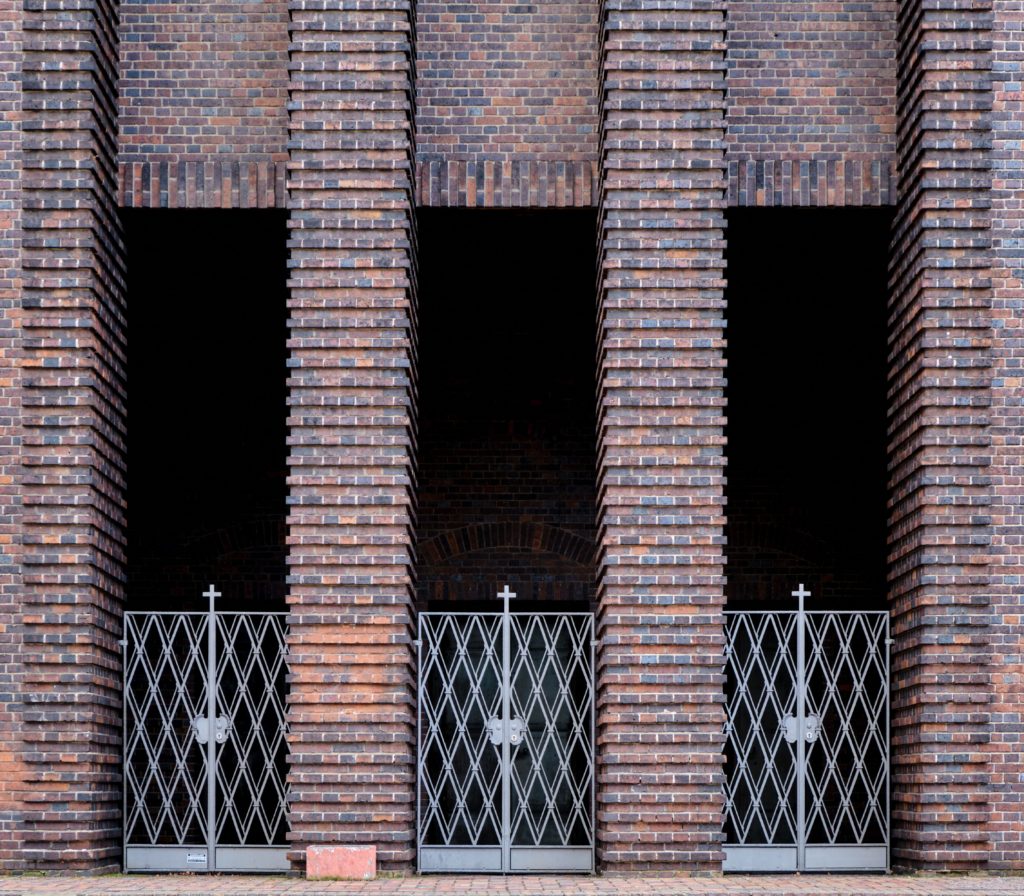

Kirche im Industriedesign

Neben der vielbefahrenen Schnellerstraße in Niederschöneweide liegt die Evangelische Friedenskirche. Ihr Westturm erinnert an den Förderturm eines Bergwerks und weniger an einen klassischen Kirchturm. Tatsächlich haben die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer 1930 auch die berühmte Schachtanlage der Zeche Zollverein in Essen gestaltet. Dieses technische und ästhetische Meisterwerk der Moderne gilt heute als das Wahrzeichen des Ruhrgebiets.

Pläne für eine evangelische Kirche gab es im wachsenden Industriestandort Niederschöneweide bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Doch die finanziellen Mittel erlauben erst 1929 den Bau der Friedenskirche. Das Gebäude aus dunklen Klinkern vereint Industrie- und Kirchenarchitektur der Moderne. Im Inneren sind das Gebäude und der Altar aus hellem Kalkstein im Stil der Neuen Sachlichkeit gestaltet. 1944 brennt nach einem Kurzschluss das Dach der Kirche inklusive der Orgel aus. Der Wiederaufbau erfolgt 1952.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 87

12459 Berlin-Oberschöneweide

Kontakt

leuchtenfabrik-berlin.de/

Vermietung: julius.koenig@simmoag.de

Industriekultur erleben

Lampenfabrik Frister

Von der Lampenfabrik zur Leuchtenfabrik

Zwei beeindruckende gelbe Klinkerbauten markieren die Ortseinfahrt nach Oberschöneweide: die Rathenau-Hallen und die Lampenfabrik Frister. Heutzutage kommen hier täglich Tausende Autos, Dutzende Trams und Hunderte Menschen zu Fuß oder per Rad vorbei. Vor mehr als 120 Jahren ist die Lampenfabrik eines der ersten Gebäude am damaligen Industriestandort Schöneweide.

Die Frister AG gründet 1897 die Fabrik direkt an der Spree. Bis 1916 füllt die größte Lampenfabrik Europas das Areal zwischen Wilhelminenhofstraße und Spree. Die verschiedenen Bauabschnitte sind an der Fassade sichtbar. Zur Straße hin sind die Fenster abgerundet, die Backsteine farbig gestaltet. Zum Fluss hingegen ist die geradlinige Architektur der Moderne um 1916 erkennbar.

In den 1920er-Jahren arbeiten 900 Beschäftigte bei Frister. Elektrisch betriebene Beleuchtungskörper sowie Kronleuchter und Tischlampen verlassen täglich die Fabrik. Das Unternehmen ist erfolgreich und nach dem Ersten Weltkrieg einer der größten Lampenhersteller Europas. Die Weltwirtschaftskrise setzt Frister allerdings schwer zu. 1933 übernimmt nach dem Konkurs der Lampenfabrik die Wärmegeräte GmbH das Gebäude.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht das Institut für Nachrichtentechnik ein, eine Forschungseinrichtung der DDR. Eingeweihte sprechen von einem Stasi-Betrieb, der für das Ministerium für Staatssicherheit arbeitet. Für den gesamten Ostblock produziert das Institut Nachrichtensysteme.

Künstlerinnen und Künstler erobern nach dem Fall der Mauer den Gebäudekomplex. In den Jahren danach wechselt das Areal mehrfach den Eigentümer. Inzwischen heißt das Gelände Leuchtenfabrik in Anlehnung an den historischen Ursprung. Zusammen mit dem angrenzenden Gelände der ehemaligen Gasanstalt, heute Spreehöfe, ist das Areal Heimat für verschiedene Gewerbe-, Freizeit- sowie Kultureinrichtungen.

Adresse

Nalepastraße 215–223

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Bullenbahn Oberschöneweide

Depot der Industriebahn

Achtung: Der Bulle kommt! Von 1890 bis 1996 rumpeln Güterzüge langsam durch die geschäftige Wilhelminenhofstraße und weiter über das weit verzweigte Gleisnetz der Bullenbahn. Die Güterbahn bedient die unzähligen Fabriken entlang der Spree. Von Niederschöneweide bis nach Rummelsburg reichen die Gleise. 1957 verbindet die 13 Kilometer lange Bahn etwa 30 Unternehmen.

Ab 1901 wird die Bahn standesgemäß für die Elektropolis elektrisch betrieben. Woher die Bullenbahn ihren Namen hat, ist nicht ganz sicher. Entweder weil zunächst Pferde und Ochsen die Güterwagen ziehen oder weil Bulle der Spitzname der schweren AEG Elektrolokomotiven ist. Der einstige Betriebsbahnhof der Bullenbahn wird heute von der Straßenbahn genutzt.

Wo einst die massigen Güterwagen ratterten, verläuft heute ein gut ausgebauter Radweg durch die Wilhelminenhofstraße.

Adresse

Nonnendammallee 101

13629 Berlin-Siemensstadt

Industriekultur erleben

Siemens-Hauptverwaltung

Strategiezentrale des Weltkonzerns

Auch Siemens hat einmal klein angefangen. Die „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“ gründet sich 1847 in Kreuzberg, in einer kleinen Hinterhof-Werkstatt nahe des Potsdamer Platzes. Die Zahl der Beschäftigten steigt ebenso rasch wie der Bedarf an Produktionsflächen. Ende des Jahrhunderts ist Siemens & Halske ein weltweit erfolgreiches Unternehmen im Bereich der Elektroindustrie mit Produktionsflächen in Charlottenburg, damals noch eine selbstständige Stadt.

Unweit des Gründungsorts entsteht 1901 der Verwaltungssitz der Firma in direkter Nachbarschaft zu Reichstag, Botschaften und Anhalter Bahnhof. Die eigenen Fabriken rücken allerdings immer weiter in die Ferne. Ende des 19. Jahrhunderts verlagert sich die Produktion von Charlottenburg nach Spandau. Und die Hauptverwaltung?

weiterlesen

1910 beginnt der Bau eines neuen Verwaltungsbaus in Spandau. Die eigenständige Stadt Spandau legt großen Wert darauf, die Zentrale eines so bedeutenden Unternehmens und Steuerzahlers auf ihrem Gebiet zu wissen. 1914 benennt Spandau den Ortsteil „Nonnendamm“ offiziell in „Siemensstadt“ um.

Das neue Gebäude im Zentrum der Siemensstadt ist größer als jedes Berliner Rathaus. Entlang der fünf Kilometer langen Korridore haben 5.000 Mitarbeitende in der Siemens-Hauptverwaltung Platz. Die meisten von ihnen arbeiten in sogenannten Bürosälen für maximal 100 Personen. Komfort und Einzelzimmer bleiben Aufsichtsrat und Vorstand sowie den wichtigsten Führungskräften im Ostflügel des Gebäudes vorbehalten.

Im Ersten Weltkrieg dienen Teile des kurz zuvor fertiggestellten Gebäudes als Lazarett. Erst danach ziehen die Zentralabteilungen des Konzerns ein. „Konstruktions- und Rechnungsbureaus“ befinden sich im Westflügel des schlossähnlichen Gebäudes. Der Bau mit Mosaikhalle, Vortragssaal und Bibliothek stellt den architektonischen Wandel der Siemensarchitektur dar. Außen ist er von Karl Janisch im Stil des Historismus gestaltet. Die Architektur der Innenräume übernimmt hingegen Hans Hertlein in den 1920er-Jahren.

Im Regime der Nationalsozialisten verschiebt sich der Fokus des Siemens-Konzerns auf Rüstungsproduktion. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 verstärkt Rohstoffengpässe und Arbeitskräftemangel. Um genug Rüstungsgüter zu liefern, errichtet Siemens bis 1945 beinahe 400 Fabriken in besetzten Gebieten. Sowohl in den Fabriken auf besetztem Boden als auch in Siemensstadt müssen Frauen und Männer Zwangsarbeit leisten. Davon sind bis Kriegsende insgesamt über 80.000 Menschen betroffen.

Die unmittelbare Nachkriegszeit bringt dem Gründungsort einschneidende Veränderungen: Angesichts der Teilung Deutschlands und der politisch heiklen Lage verlegt der Konzern seinen Firmensitz zum 1. April 1949 von Berlin nach München. Berlin bleibt jedoch zweiter Firmensitz. Trotz enormer Schäden im Krieg verläuft die Produktion ab 1951 wieder in geregelten Bahnen. Bis Mitte der 1950er-Jahre hat sich das Unternehmen weitgehend von den Nachkriegsjahren erholt.

In der ehemaligen Siemens-Hauptverwaltung sind heute noch Siemens- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2016 befindet sich das Siemens Historical Institute in dem Gebäude, das über einen Personentunnel mit dem gegenüberliegenden Dynamowerk verbunden ist. Hier produziert das Unternehmen bis heute Dynamos, einst erfunden von Werner von Siemens.

Seit März 2019 gibt es in einer umgebauten Lagerhalle auf dem Gelände des Dynamowerks einen Event- und Co-Working Space. Bis 2030 soll sich die neue Siemensstadt² zu einem Ort entwickeln, der Arbeiten, Forschen, Wohnen und Lernen neu denkt.

Die Siemens-Hauptverwaltung ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

show less

Download Publikation

Adresse

Kiehnwerderallee 1-3

12437 Berlin-Plänterwald

Spreepark Plänterwald

Eine wilde Tierfratze, einst die Einfahrt in einen Achterbahntunnel, verschwindet in dem Blätterdschungel, aus dem sie zu stammen scheint. Dinosauriermodelle aus Kunststoff zerfallen zwischen hohem Wiesengras. Ein rostiges Riesenrad knirscht im Wind. Der stillgelegte Spreepark im Plänterwald ist Berlins wohl bekanntester Lost Place. Immer neue Geschichten scheint dieser versunkene Ort an der Spree zu produzieren. Zigfach porträtiert in DDR-Fernsehserien oder investigativen Dokumentationen, selbst in Theaterproduktionen. Auch zwanzig Jahre nach Stilllegung noch vermarktet in Büchern, DVDs und Fanartikeln.

Zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR 1969 soll es etwas Besonderes sein. In weniger als einem Jahr entsteht daher der erste und einzige Freizeitpark im sozialistischen Deutschland. Allerdings gibt es keine inländische Produktion von Fahrgeschäften. Deshalb kauft ein niederländischer Zwischenhändler die Anlagen für den VEB Kulturpark Berlin auf der ganzen Welt ein. Das Team vor Ort gestaltet sie anschließend „systemkonform“ um: BMW-Motorräder verlieren ihre Logos, Sputnik-Darstellungen ersetzen NASA-Raketen, der Astrojet wird zum Kosmosjäger.

1991 übernimmt der westdeutsche Schausteller Norbert Witte den Park und modernisiert ihn nach dem Muster westlicher Themenparks. Die ehrgeizigen Pläne der Spreepark Berlin GmbH scheinen aufzugehen, Ende der 1990er Jahre aber brechen die Besucherzahlen ein. Im November 2001 dreht sich das Riesenrad zum letzten Mal. Betreiber Witte schifft sich anschließend mit einem Großteil der Fahrgeschäfte nach Peru ein, verwickelt sich in Drogenschäfte, wird verurteilt. Der Spreepark versinkt im Dornröschenschlaf und lockt Abenteurer magisch an. Dutzende Internetvideos dokumentieren ihre Streifzüge durch die einsturzgefährdeten Anlagen. 2014, nach einem gelegten Großbrand, kauft schließlich das Land Berlin den Park lastenfrei zurück.

Inzwischen entwickelt die landeseigene Grün Berlin GmbH einen Freizeitpark neuer Art, in dem Kunst, Kultur und Natur zusammenkommen sollen. Das Konzept bezieht einige historische Anlagen mit ein, das alte Riesenrad soll sich schon 2024 wieder drehen. Es scheint, als sei die Geschichte des Spreeparks im Plänterwald noch lange nicht zu Ende erzählt.

Adresse

Teilestraße 3-8

12099 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

VAUBEKA Portalkran

Größte historische Krananlage in Berlin

Schmucklose Hallen, Betriebshöfe, kleine Bürocontainer: Hier am Teltowkanal wächst der VAUBEKA Portalkran als monumentale Eisenfachwerk-Konstruktion in die Höhe. Nichts an der heutigen Szenerie lässt erahnen, welche Rolle die größte historische Krananlage Berlins einmal in der Geschichte der Stadt gespielt hat.

Im Winter 1948/49 wird hier fieberhaft Kohle umgeschlagen. Denn ohne Kohle wird die West-Berliner Bevölkerung diesen Nachkriegswinter nicht überstehen. Der Brennstoff kommt vom nahe gelegenen Tempelhofer Feld. Dort landen Flugzeuge der Alliierten im Minutentakt und fliegen über die sogenannte „Berliner Luftbrücke“ alles ein, was der Westen der geteilten Stadt während der „Berlin-Blockade“ zum Überleben braucht. Bereits im Juni 1948 hat die Rote Armee die Enklave West-Berlin von der Versorgung auf dem Land- und Wasserweg abgeriegelt. West-Berlin soll dadurch in die sowjetische Besatzungszone gezwungen werden.

Der Portalkran am Teltowkanal kann in acht Stunden 500 Tonnen Kohle auf Kanalschiffe, Güterwaggons und Lkws verladen. Er steht in dieser Zeit nur selten still. Die Hälfte der über die Luftbrücke eingeflogenen Kohlenmenge wird hier schnell und effizient in der Stadt verteilt. Der Portalkran ist somit ein wichtiges Scharnier der Berliner Luftbrücke. Er trägt mit dazu bei, dass die Sowjets die Berlin-Blockade im Mai 1949 ergebnislos abbrechen müssen.

1935 hatten die Vereinigten Berliner Kohlenhändler (VAUBEKA) den Verladekran errichten lassen. Die filigrane Ingenieurskonstruktion verbindet eine 122 Meter lange Verladebrücke mit zwei 22 Meter hohen Portalrahmen. Auf Schienen kann sich das gesamte Bauwerk 233 Meter parallel zum Kanal bewegen. Auf diese Weise gelangt sein Greifer an jede Stelle des Umschlagplatzes. Noch bis 1991 ist der VAUBEKA Portalkran im Dienst. Inzwischen ist er ein Denkmal für die frühe wirtschaftliche Bedeutung des Teltowkanals als Wasserstraße – und erinnert gleichzeitig an den schicksalhaften Berliner Winter 1948/49.

Adresse

Köpenicker Str. 22

10997 Berlin-Kreuzberg

BEHALA Viktoriaspeicher

„BEHALA Viktoriaspeicher“ verkünden große Lettern an dem sechsgeschossigen Lagergebäude am Kreuzberger Spreeufer und verweisen damit auf seine wechselvolle Geschichte. 1878/80 entstehen dort mehrere Lagergebäude für die Victoria-Speicher Actien-Gesellschaft. 1905 zieht die ABOAG, die Allgemeine Berliner Omnibus-Aktien-Gesellschaft, mit ihrem Omnibusdepot auf das Gelände. Der Berliner Nahverkehr ist damals noch großenteils pferdegetrieben. Der Speicher wird also zu Garagen und Stallungen für über 500 Pferde umgebaut. Doch nur zwei Jahre später vernichtet ein Feuer die Gebäude fast vollständig.

Die Katastrophe prägt den Wiederaufbau des Architekten Franz Ahrens 1910-11. Ein moderner Skelettbau aus Eisenbetonteilen soll den Neubau brandsicher machen. Dort lagern nun wieder loses Getreide und Hülsenfrüchte in Säcken. Im Jahr 1928 übernimmt die städtische BEHALA als Eigentümerin. Sie vermietet den Speicher bis heute als Lagerfläche an Gemüsehändler und Altpapierverwerter.

Zuletzt scheiterte 2014 der Versuch, das Areal durch Verkauf an Investoren grundlegend neu zu entwickeln. So kann man bis heute an dem Fassadenraster aus Eisenbetonelementen und ausgemauerten Segmenten ablesen, wo im Inneren früher Getreidesilos und Sacklager untergebracht waren. Auch die typischen Lamellenfenster zur Dauerbelüftung sind bis heute erhalten. Ein anderes, dunkles Kapitel Geschichte hat jedoch keine Spuren am Gebäude hinterlassen: Von 1937-39 nutzt die nationalsozialistische Aktion „entartete Kunst“ das Areal um den BEHALA Viktoriaspeicher als Depot.

Adresse

Köpenicker Str. 20

10997 Berlin-Kreuzberg

Kontakt

sageberlin.com/event-booking.html

reservierung@sage-restaurant.de

Tel.: 030 921001660

Berliner Velvet AG

Am 31. Juli 1883 muss die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in die Köpenicker Straße 18 in Berlin-Kreuzberg ausrücken. Hier steht die Textilfabrik „Berliner Velvet-Fabrik, Mengers & Söhne“ lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten enden schließlich tragisch: Zwei Feuerwehrmänner sterben beim Sprung aus dem brennenden Gebäude. Ein herabstürzendes Gesims tötet anschließend einen dritten Kameraden.

Kattunfabriken, Bleichen und Färbereien belegen damals weite Flächen entlang der Köpenicker Straße. Die Textilindustrie floriert in Europa. 1873 übernimmt Martin Mengers die existierende Färberei am Standort für seine neu gegründete Berliner Velvet-Fabrik AG. Mengers bringt ein erfolgreiches Geschäftsfeld mit nach Berlin: Mit weiterentwickelten Webstühlen lässt sich nun auch aus Baumwollfäden Samtstoff produzieren – Baumwollsamt. Samte und Plüsche, bisher Luxusartikel, werden allgemeine Bedarfsartikel.

Noch im Jahr des Brandes ist das Fabrikgebäude wiederaufgebaut. Rote Ziegelbänder schmücken inzwischen wieder die gelbe Klinkerfassade wie im Originalentwurf von Maurermeister Carl Lüdecke. Auch das ungewöhnlich über dem Erdgeschoss platzierte Zwischengeschoss entsteht wieder original, bis heute außen zu erkennen an den kleinen Schmuckarkaden. Seit dem Brand kommen neue Gebäude zur Berliner Velvet Fabrik hinzu: eine Färberei, Schererei, Bürsterei und Stopferei. Mit durchschnittlich 1400 Arbeitern produziert die Fabrik hier bis in die 1920er Jahre weiter Baumwollsamt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die ehemalige Velvet-Fabrik Sitz unterschiedlicher Firmen. Seit 2009 teilen sich ein Möbelkontor, ein Bekleidungs-Outlet sowie ein Restaurant die sanierten und denkmalgeschützten Bauten.

Adresse

Heinitzstraße 9

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Kontakt

www.museumspark.de/

events@museumspark.de

Tel.: 033638 48 99 29

ERIH-Mitglied

Museumspark Rüdersdorf

Düster und etwas unheimlich ragen die merkwürdig geformten Schornsteine der „Kathedrale des Kalks“ in den Himmel. Was aussieht wie eine Filmkulisse, wird auch oft als solche genutzt. In erster Linie ist es aber ein bedeutendes Industriedenkmal im Herzen eines Freilichtmuseums. Der Museumspark Rüdersdorf ist ein historisches Kalk- und Bergwerk mit beeindruckenden Baudenkmälern.

Kalkstein aus Rüdersdorf gehörte jahrhundertelang zu den Grundbaustoffen Berlins. Das Brandenburger Tor, das Olympiastadion und die Berliner Mauer bestehen aus Rüdersdorfer Kalkstein. Bereits vor über 750 Jahren begannen Mönche des Zisterzienserordens den 240 Millionen Jahre alten Kalkstein zu brechen. Im 16. Jahrhundert entstanden die ersten Kalkbrennöfen. Ab 1885 wurde Zement hergestellt. Ende des 19. Jahrhunderts war der Hunger der boomenden Metropole nach Kalkstein so groß, dass eine riesige Schachtofenbatterie mit 18 Öfen hinzukam.

1967 ging die betagte Anlage außer Dienst. Heute erhalten Besucherinnen und Besucher im Museumspark Rüdersdorf Einblicke in eine Vielzahl historischer Bauwerke. Neben Führungen werden auch geologische Exkursionen mit Fossiliensuche sowie Land-Rover-Touren in den aktiven Tagebau angeboten.

Adresse

Eichborndamm 167, Haus 42

13403 Berlin-Borsigwalde

Kontakt

Tel. 030 411 90 698

mail@bbwa.de

www.bb-wa.de/

Führungen

nach Vereinbarung

Industriekultur erleben

Geheimtipps

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Wissenswertes

Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv (BBWA)

Akten in historischen Fabrikgebäuden

Im Stadtteil Reinickendorf kann man „Hinter die Fassade“ blicken und die großen Themen der Berliner Wirtschaftsgeschichte und Industriekultur entdecken – neben Industrialisierung und Randwanderung sind dies kriegsbedingte Sonderkonjunkturen, Zwangsarbeit und Kriegszerstörung, Folgen der Teilung und kulturelle Nachnutzung ehemals industrieller Objekte. In einem ehemaligen Werksgebäude der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken hat heute das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) seinen Sitz.

Akten, Fotos, Karten und Pläne von Unternehmen, aber auch Verbänden, werden hier als historische Quellen bewahrt. Ausstellungen, Archivführungen und geführte Spaziergänge laden zur vertiefenden Auseinandersetzung mit Berliner Wirtschaftsgeschichte ein. Für eine spannende Spurensuche bietet das BBWA fünf thematische Industriespaziergänge zur Selbsterkundung an. Dazu stehen Faltblätter, mobile Angebote oder für die ersten drei Touren auch Audioguides zur Verfügung.