Adresse

Brunnenstraße, Gustav-Meyer-Allee, Voltastraße, Hussitenstraße

13355 Berlin-Gesundbrunnen

Kontakt

rent@amplifier.berlin

Tel.: 030 84853855

www.amplifier.berlin/

Industriekultur erleben

AEG-Humboldthain

Imposante Fabrikstadt

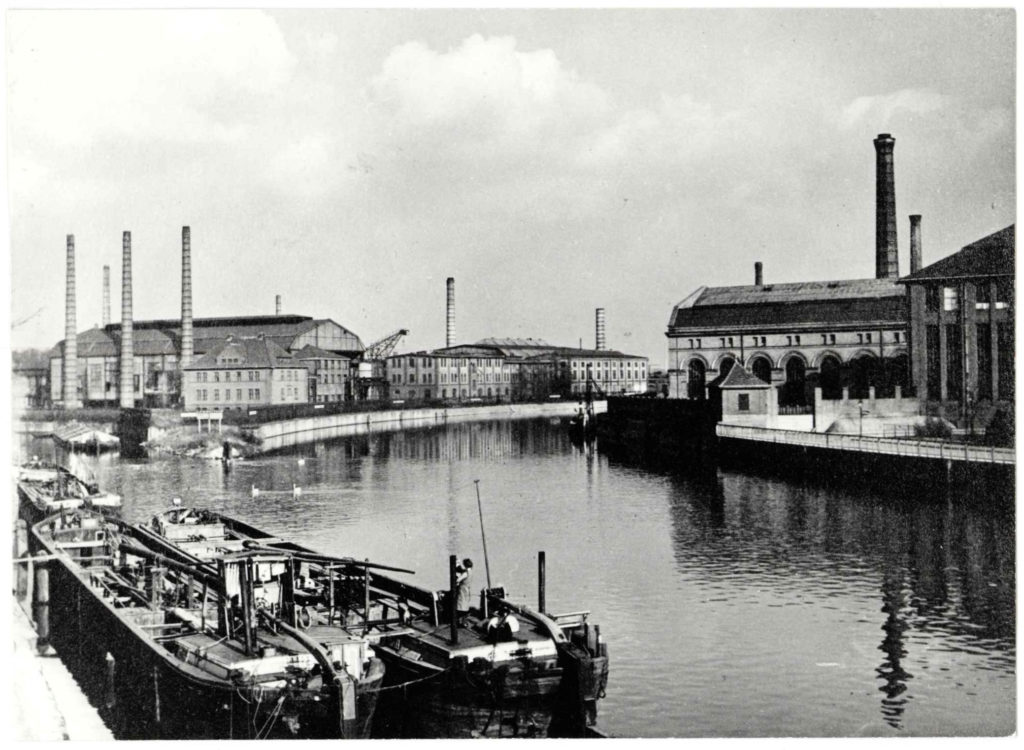

Motoren, Maschinen, Eisenbahnmaterial und elektrische Geräte: die AEG-Humboldthain produziert von 1894 bis in die 1980er Jahre.

1894 muss das schnelle wachsende Unternehmen AEG neue Flächen für die Produktion schaffen. Unweit der AEG-Apparatefabrik in der Ackerstraße entsteht daher nach und nach eine imposante Fabrikstadt am Humboldthain. Die Architektur der beiden Standorte unterscheidet sich jedoch deutlich. Die Fassade der Apparatefabrik schmücken florale Elemente und aufwendige Verzierungen. Am neuen Standort Humboldthain setzen Architekten wie Peter Behrens hingegen auf eine neue Architektursprache. Besonders beeindruckend ist die monumentale Montagehalle für Großmaschinen im Stil der Neuen Sachlichkeit. Ohne Ornamente, stattdessen mit strengen und klaren Formen, repräsentiert die Architektur der Montagehalle die industrielle Produktion im Inneren.

1984 schließt der Standort AEG-Humboldthain und etliche Gebäude werden abgerissen. Das „Beamtentor“, gestaltet von Franz Schwechten, ist der ehemalige Eingang zum Gelände. Heute etwas verloren zwischen Neubauten in der Brunnenstraße 107 a, ziert das Denkmal ein Zahnrad als Symbol der Industrie. In den verbliebenen denkmalgeschützten Fabrikgebäuden sind u.a. ein Gründerzentrum, Medienunternehmen und die TU Berlin untergebracht. Noch immer verbindet ein Tunnel die Standorte Apparatefabrik und Humboldthain miteinander. Touren durch den AEG-Tunnel bietet inzwischen der Berliner Unterwelten e.V. an.

Download Publikation

Adresse

Am Juliusturm 64

13599 Berlin-Spandau

Kontakt

Tel.: 030/35 49 44 0

info@zitadelle-berlin.de

www.zitadelle-berlin.de/museen/stadtgeschichtliches/

Öffnungszeiten

Fr. - Mi. 10:00 bis 17:00 Uhr

Do. 13:00 bis 20:00 Uhr

Industriekultur erleben

Stadtgeschichtliches Museum Spandau

Industriegeschichte auf der Zitadelle

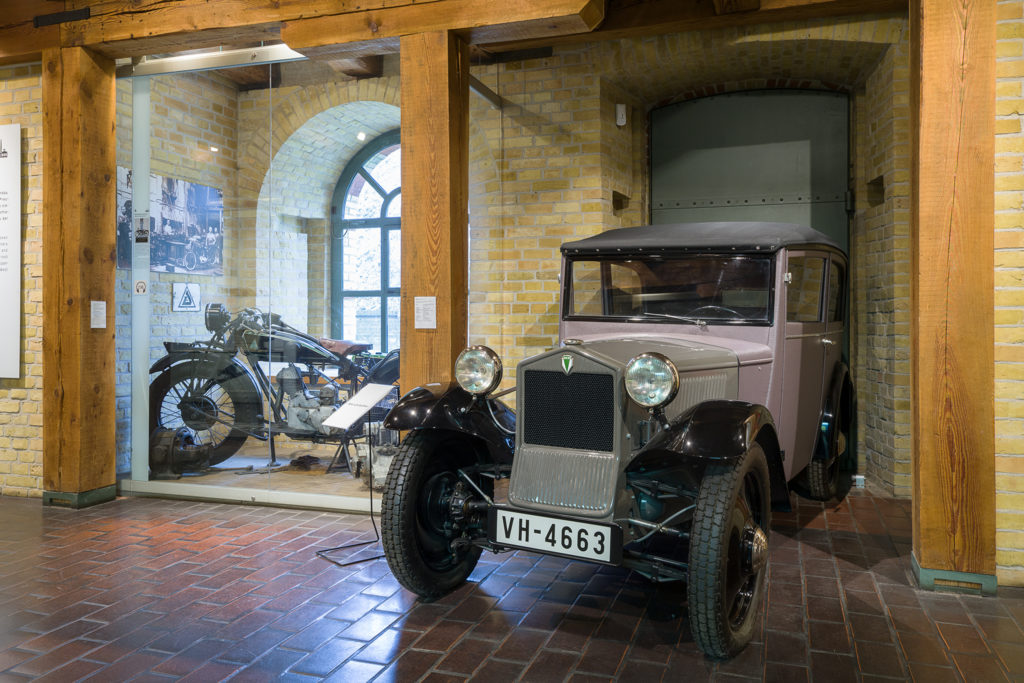

Geschützgießerei, Gewehr-, Patronen- und Munitionsfabriken sowie Pulverfabriken und Feuerwerkslaboratorien: All das zeugt bis heute davon, wie sich die Festungsstadt Spandau als Zentrum der preußischen Rüstungsindustrie Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelt. Dabei hat die Zitadelle Spandau eine wichtige militärische und auch repräsentative Funktion.

Im Zeughaus der Zitadelle befinden sich heute Museen zur Kultur-, Stadt-, Industrie- und Militärgeschichte Spandaus. Das Stadtgeschichtliche Museum zeigt zum Beispiel neben Objekten zur Rüstungsindustrie weitere vielfältige Spuren der Industriegeschichte Spandaus. Dazu gehören u. a. historische Siemens-Haushaltsgeräte und Filmrequisiten aus den in Spandau ansässigen CCC-Studios.

Von der Zitadelle Spandau aus lässt sich wunderbar die Industriekultur des Bezirks erkunden.

Download Publikation

Adresse

Nöldnerstraße 15-16

10317 Berlin-Lichtenberg

Schrotkugelturm

Der Schrotkugelturm ist ein Wahrzeichen für den Kiez Victoriastadt und ein Symbol für technisch ausgeklügelte Herstellungsprozesse. Im Turm erhitzten Arbeiter der Maschinenfabrik Juhl & Söhne solange das Blei, bis die Tropfen anschließend knapp 40 Meter hinunterfielen. In den langen Fallrohren formten sich die Bleitropfen zu runden, nahtlosen Kugeln. Diese mussten Arbeiter danach nur noch aus dem Wasserbecken mit Korrosionsschutz am Fuße des Turms fischen. Fertig war der Produktionsprozess. Die Bleikugeln gingen anschließend in den Verkauf.

Der 1908 errichtete Schrotkugelturm ist der letzte dieser Art in Berlin und Brandenburg. Seine Fassadengestaltung erinnert an die Architektur der italienischen Renaissance. Interessierte können die knapp 200 Stufen zur Plattform des 1939 stillgelegten Turms im Rahmen von Führungen am Tag des offenen Denkmals oder Veranstaltungen emporsteigen.

Erbaut

1883 - 1884, 1942

Bauherr

Städtische Gasbehälter-Anstalt

Architekt

Johann Wilhelm Schwedler

Früher

Gasspeicher, Bunker

Adresse

Fichtestraße 6

10967 Berlin-Kreuzberg

Kontakt

Tel.: 030/49 91 05-17

info@berliner-unterwelten.de

www.berliner-unterwelten.de

Anfahrt

U-Bahn: U7 (Haltestelle Südstern)

Bus: M41 (Haltestelle Körtestraße)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich.

Eintritt

17 €, ermäßigt 13 €.

Termine und Tickets im Online-Shop erhältlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

tickets.berliner-unterwelten.de

Führungen

Die öffentlichen Führungen sind nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.

Festes Schuhwerk ist notwendig, warme Kleidung wird empfohlen.

www.berliner-unterwelten.de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/geschichtsspeicher-fichtebunker

Barrierefreiheit

nicht barrierefrei zugänglich

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Warmes Licht und kühles Bier

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Gasometer Fichtestraße (Fichtebunker)

Der letzte seiner Art

Der Gasometer Fichtestraße ist der älteste Gasbehälter, der in Berlin erhalten ist. Eine Erkundung durch das Innere des runden Backsteinbaus führt Neugierige in die Zeit der Industrialisierung Berlins und auf eine Reise durch 200 Jahre Stadtgeschichte.

1826 erhellen die ersten Gaslaternen das nächtliche Berlin. In den folgenden 20 Jahren baut ein Londoner Unternehmen die Straßenbeleuchtung stetig aus. Mitte des 19. Jahrhunderts übernimmt die Stadt die öffentliche Beleuchtung. Gas findet zunehmend auch in Privathaushalten Verwendung, deshalb steigt die Zahl der Gasanschlüsse auch mit der wachsenden Bevölkerung. Die städtischen Gaswerke Berlins entwickeln sich zum größten Gasversorger Europas. Die Gasanstalten produzieren kontinuierlich Gas, die Abnahme durch die Verbraucher aber schwankt. Deshalb müssen ausreichend Speicherbehälter zur Verfügung stehen. Auf freiem Feld entstehen in der Nähe der Hasenheide dazu ab 1874 vier nahezu baugleiche Gasbehälter aus Backstein. Der erhaltene Gasometer in der Fichtestraße entsteht 1883/84. Gleichzeitig beginnt die Elektrifizierung Berlins, deshalb verliert der Gasspeicher schon in den 1930er-Jahren seine Funktion.

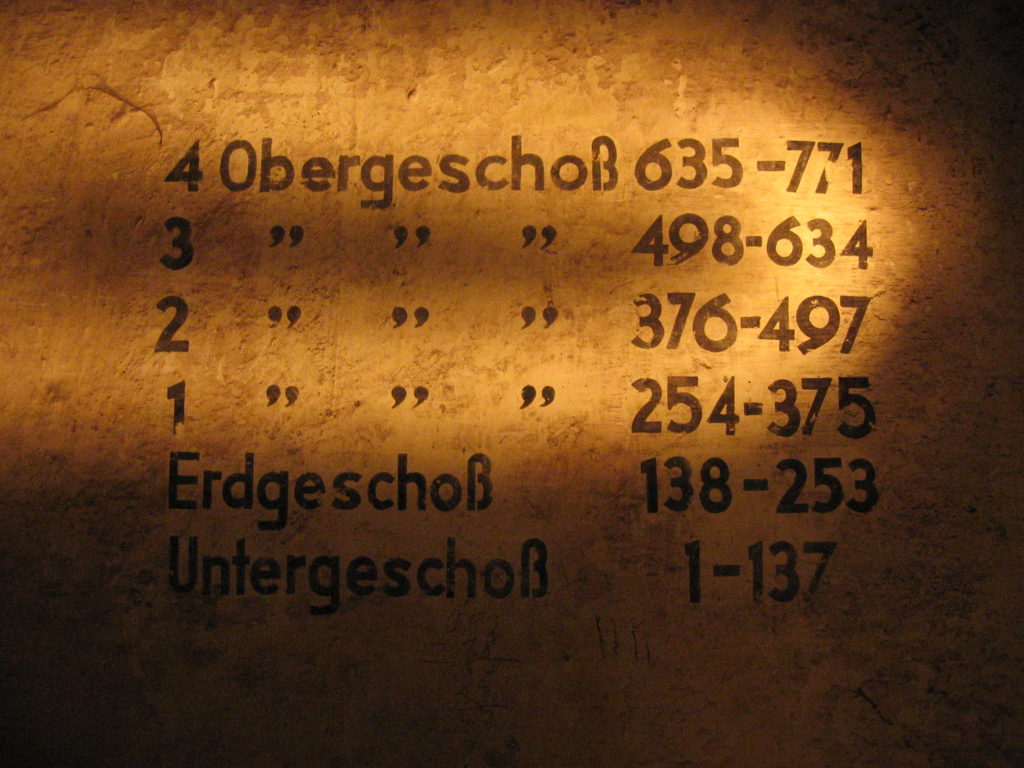

Während des Zweiten Weltkriegs wird der Gasometer in der Fichtestraße zu einem Großbunker ausgebaut. Hier sollen Mütter, die in kriegswichtiger Produktion beschäftigt sind, mit ihren Kindern Zuflucht finden. Ausgeruht sollen die Frauen zur Arbeit erscheinen. Für 6.500 Menschen ist der Bunker geplant – bis zu 30.000 drängen sich Ende des Krieges zusammen. Nach dem Krieg bietet der Bunker bis in die 1950er-Jahre durchziehenden Flüchtlingen einen Schlafplatz. Ein intaktes Dach ist viel Wert im kriegszerstörten Berlin – und so dient der fensterlose Bunker noch bis Anfang der 1960er-Jahre als Altenheim und Obdachlosenasyl. Danach nutzt der West-Berliner Senat den Bunker als Lager für einen Notvorrat an Konserven und Hygieneartikeln.

Das Dach des Bunkers ist heute mit Lofts bebaut. Durch den weitgehend im Originalzustand erhaltenen Bunker führt seit 2008 der Verein der Berliner Unterwelten. Einst Leuchtgasspeicher und Zufluchtsort, konserviert dieser „Geschichtsspeicher“ heute die Geschichte der Stadt.

Download Publikation

Erbaut

1943 - 1945

Bauherr

Generalbauinspektion

Architekt

Hans Freese

Früher

Sammelunterkunft für Zwangsarbeiter:innen

Adresse

Britzer Str. 5

12439 Berlin-Niederschöneweide

Kontakt

Tel.: 030/63 90 28 80

ns-zwangsarbeit@topographie.de

www.ns-zwangsarbeit.de

Anfahrt

S-Bahn: S8, S9, S45, S46, S47, S85 (Haltestelle Schöneweide) |

Bus: 165 (Haltestelle Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit)

Öffnungszeiten

Di. bis So. 10:00–18:00 Uhr

Eintritt

Eintritt und Führungen kostenfrei

Führungen

Samstags und sonntags um 15:00 Uhr auf deutsch, sonntags um 11:00 Uhr auf englisch sowie nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Ja

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Wasser und Strom

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

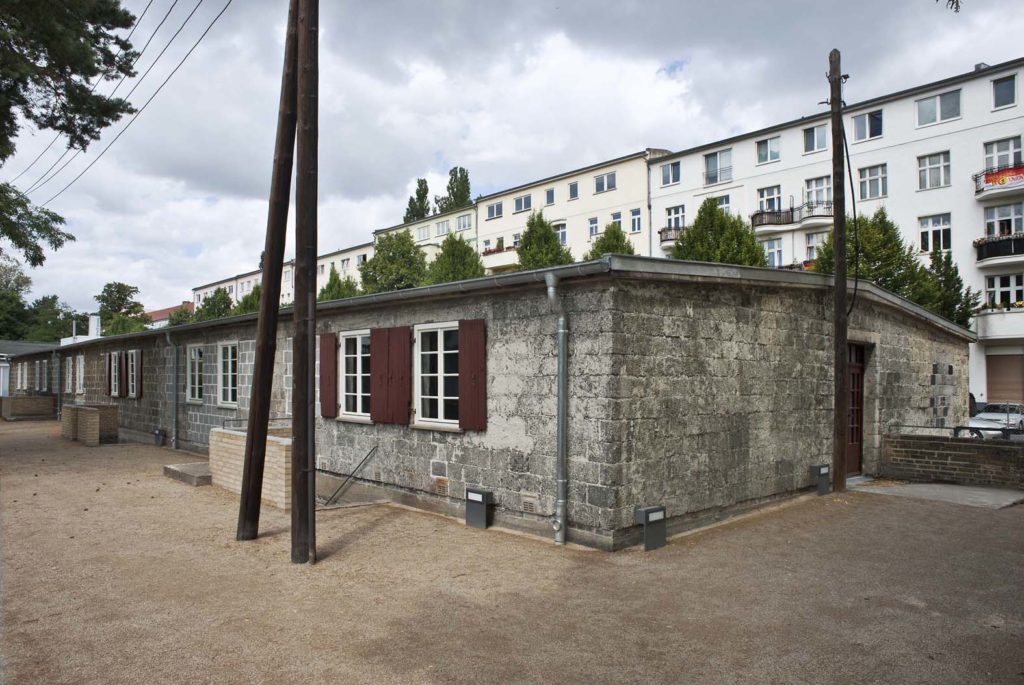

Ein Barackenlager im Wohngebiet

Rund 13 Millionen Menschen, fast aus ganz Europa, werden während des Zweiten Weltkriegs durch das nationalsozialistische Regime in das Deutsche Reich verschleppt und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Insgesamt arbeiten sogar 26 Millionen Männer, Frauen und Kinder unfreiwillig für den NS-Staat.

Die deutsche Kriegswirtschaft ist ohne die Zwangsarbeit nicht aufrechtzuerhalten. Vor allem Industrie und Landwirtschaft profitieren von den günstigen Arbeitskräften. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter müssen in großen bekannten Firmen arbeiten, darunter bei der AEG, aber auch in kleinen Handwerksbetrieben und kommunalen Einrichtungen wie der Müllabfuhr. Kirchen und Privathaushalte beuten ebenfalls die Männer und Frauen aus. Im Krieg entsteht 1943 in Berlin-Schöneweide, mitten im Wohngebiet, ein Barackenlager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Dort sind mehr als 400 ehemalige italienische Militärinternierte untergebracht sowie verschleppte Zivilisten aus mehreren Ländern. Sie arbeiten meistens auf Baustellen und in umliegenden Fabriken für die Rüstungsindustrie. In den letzten Kriegsmonaten werden etwa 200 polnische Frauen von einem Außenlager des KZ Sachsenhausen nach Schöneweide verlegt, um unweit des Barackenlagers für den Batteriehersteller Pertrix zu arbeiten.

Allein im Berliner Stadtgebiet sind während des Zweiten Weltkriegs rund eine halbe Million Menschen in etwa 3000 Lagern untergebracht. Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit informiert seit 2006 über die Geschichte und Dimension der Zwangsarbeit. Es macht das Schicksal der betroffenen Männer, Frauen und Kinder sichtbar. Die ehemaligen Unterkunftsbaracken auf dem Gelände in Niederschöneweide sind fast vollständig erhalten und heute als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte zugänglich. Besucherinnen und Besucher finden hier neben verschiedenen Ausstellungen auch ein Archiv, eine Bibliothek, eine internationale Jugendbegegnungsstätte sowie zahlreiche Angebote der historisch-politischen Bildungsarbeit.

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH). Die Meilensteine der Industriekultur Berlin thematisieren die Rüstungsindustrie in Berlin.

In unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2 finden Sie weitere Informationen zu diesem historischen Ort.

Download Publikation

Adresse

Obermeierweg 18

13597 Berlin-Spandau

Industriekultur erleben

Bohrwerkstatt der Geschützgießerei

Zeuge der preußischen Militärindustrie

Am Zusammenfluss von Spree und Havel, gegenüber der historischen Spandauer Altstadt, befindet sich das Gelände der ehemaligen Königlichen Geschützgießerei. Die Bohrwerkstatt mit seiner gelben Backsteinfassade entsteht hier 1874 im Stil der Berliner Rundbogenarchitektur. Sie gilt als einer der bedeutendsten erhaltenen Bauten der Militärindustrie in Spandau.

Während des Ersten Weltkriegs expandieren die Rüstungsbetriebe. Aus jener Zeit stammt die zweite, ebenfalls noch erhaltene Werkhalle (1914/15). Sie erinnert in ihrer Sachlichkeit an die Fabrikgebäude von Peter Behrens. Das ist ein deutlicher Bruch zur Rundbogenarchitektur der Bohrwerkstatt von 1874, die im Stil der Schinkelschule erbaut ist.

Im Zuge der Demilitarisierung des Deutschen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg werden Bettgestelle, Landmaschinen und für kurze Zeit Autos gefertigt. In der Weimarer Republik finden wieder geheime Vorbereitungen für militärische Produktionen statt. Die Nationalsozialisten bauen die Rüstungsproduktion weiter aus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird die industrielle Nutzung am Standort aufgegeben. Anschließend dient das Areal bis 1990 als Getreidelager für die West-Berliner Senatsreserven. Diese Reserven sollen Berlin während des Kalten Krieges für den Fall einer erneuten Blockade durch die Sowjetunion wappnen.

Seit 1990 stehen die inzwischen denkmalgeschützten Gebäude leer und verwahrlosen zusehends. Überlegungen, die Bauten für Kultur, Handel, Büros oder gar als Mehrzweckhalle zu nutzen, scheitern.

2018 erwirbt ein Kölner Immobilienunternehmer das Areal der ehemaligen Geschützgießerei. Seitdem wird das Gelände in enger Kooperation mit dem Stadtentwicklungsamt und der Unteren Denkmalschutzbehörde behutsam entwickelt. Die stark beschädigten Fabrikhallen sollen saniert werden. Künftig dienen sie sowohl als Büros als auch für gastronomische Angebote. Darüber hinaus ist geplant, den Uferbereich neu zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Bohrwerkstatt der Geschützgießerei ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Fasanenstraße 1a

10623 Berlin–Charlottenburg

Heizkraftwerk der Technischen Hochschule Berlin

Das 1882 nach einem Entwurf von Julius Carl Raschdorff errichtete Heizkraftwerk diente zur Wärme- und Energieversorgung der 1879 neu gegründeten Königlichen Technischen Hochschule Berlin.

Als die Hochschule die Anlage 1903 in die Elektrotechnik-Ausbildung einbezog, entstand mit der Erweiterung des Kraftwerks ein zweiter Schornstein. Das zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 1916 neu erbaute Kesselhaus unterscheidet sich in der architektonischen Gestaltung deutlich vom Ursprungsgebäude.

Die Bewag übernahm in den 1970er Jahren schließlich die gesamte Energie- und Wärmeversorgung der Technischen Hochschule. Anschließend baute die Hochschule das Heizkraftwerk zu einem Instituts- und Laborgebäude des Fachbereichs Technischer Umweltschutz um.

Adresse

Abbestraße 2–12

10587 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Villen der Wissenschaft für richtiges Messen

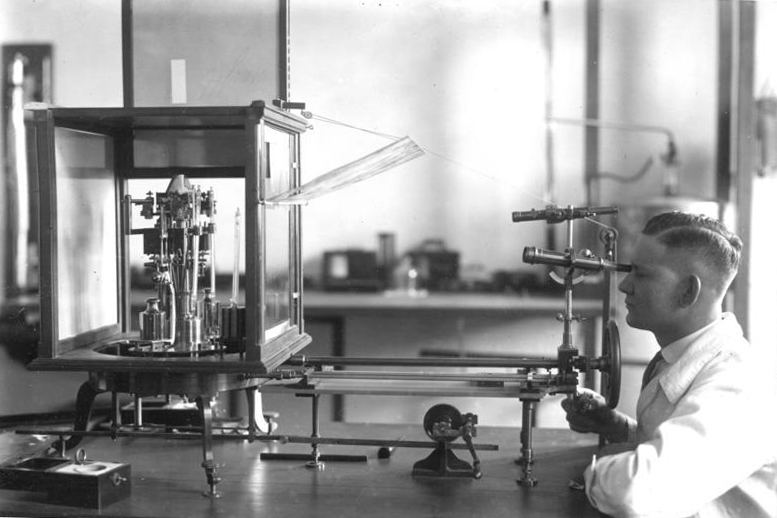

Anspruchsvolle industrielle Fertigung benötigt präzise Messtechnik. Allerdings gibt es diese für die aufstrebende Elektroindustrie Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Diesen Mangel wollen Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz beheben. Auf ihre Initiative gründet sich 1887 die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR), die erste staatliche Großforschungseinrichtung Deutschlands.

Die PTR der metrologischen Grundlagenforschung verpflichtet. Parallel unterstützt sie außerdem die Industrie bei aktuellen Themen. Ihr erster Präsident ist Hermann von Helmholtz, der bis 1894 den Aufbau des Forschungsinstituts gestaltet. In den ersten Jahren arbeiten rund 65 Personen an der PTR. Dort tätige Experimentalphysiker ebnen in Zusammenarbeit mit Max Planck, Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, der Quantenphysik den Weg.

1903 eröffnet auf dem Areal die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“. Sie informiert über das Thema Arbeitsschutz.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnt auch für die PTR ein dunkles Kapitel. 1933 wird der überzeugte Nationalsozialist Johannes Stark gegen den einhelligen Rat sämtlicher Fachleute als neuer Präsident eingesetzt. Er beendet die Forschungsarbeiten zur Quantenphysik und Relativitätstheorie, die 1933 als „zu jüdisch“ gelten. In der Folge richten sich die Aktivitäten der PTR zunehmend auf die Autarkie- und Rüstungsprogramme des NS-Regimes aus.

Bei Bombenangriffen auf Berlin werden Teile der PTR 1943 stark beschädigt. Es folgt die Verlagerung mehrerer Abteilungen an Ausweichstandorte, beispielsweise ins thüringische Weida. Bei Kriegsende ist die Reichsanstalt faktisch zerschlagen.

Um die Aufgaben der PTR fortführen zu können, beginnt 1947 in Braunschweig der Aufbau eines neuen metrologischen Staatsintituts. Es entsteht aus den Laboratorien, die zuvor in die westlichen Besatzungszonen verlagert wurden. Drei Jahre später gründet sich hier die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), die seitdem der Bundesregierung untersteht.

Der Standort in Berlin-Charlottenburg ist seit 1953 als „Institut Berlin“ in die PTB eingegliedert. Bis heute leistet die Forschung hier einen international anerkannten Beitrag auf den Gebieten der Temperatur und Physik mit Synchrontronstrahlung beziehungsweise Medizinphysik und Informationstechnik.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Siemens Gründungsort

Schöneberger Str. 33

Siemenshauptverwaltung

Askanischer Platz 3

Siemenshaus

Schöneberger Str. 3

alle 10963 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Siemens Gründungsort

Erfindergeist im Hinterhof

Was für Steve Jobs und Apple eine Garage ist, ist für Siemens eine kleine Hinterhaus-Werkstatt. Die „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“ begründet 1847 die über 100-jährige Entwicklung von SIEMENS zu einem weltweit agierenden Industriekonzern. Im Hinterhaus der Schöneberger Straße 33 baut die Firma ihre ersten Telegrafen. Die Verwaltung befindet sich ab 1901 neben dem Anhalter Bahnhof, am Askanischen Platz, unweit des Gründungsorts. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte Siemens & Halske die Signaltechnik für den Bahnhof gestellt. Heute sitzt an der gleichen Adresse die Zeitung „Der Tagesspiegel“.

Ende des 19. Jahrhunderts zieht die Hauptverwaltung schließlich in die neu gegründete Siemensstadt in Berlin-Spandau. Die repräsentative Adresse in der Nähe des Regierungsviertels möchte das Unternehmen allerdings behalten. Daher entsteht an diesem Standort 1915 die neue Siemens-Repräsentanz, in der heute die Hotelkette Mövenpick residiert.

Download Publikation

Adresse

Adlergestell

12439 Berlin-Niederschöneweide

RAW Schöneweide

Um 1900 ist die Berliner Straßenbahn weitestgehend elektrifiziert, die U-Bahn fährt bereits seit ihrer Eröffnung 1902 elektrisch. Die Stadt-, Ring- und Vorortbahnen, erst seit 1930 als „S-Bahn“ bezeichnet, sind jedoch noch bis in die 1920er-Jahre hinein weitestgehend mit Dampf bespannt. Nach Jahren der Vorplanung und eingehenden praktischen Versuchen entscheidet 1926 der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft, die Berliner Nahverkehrsstrecken vollständig zu elektrifizieren. Damit fällt der Startschuss für die vielleicht größte Transformation in der Geschichte der Berliner S-Bahn: die „Große Elektrifizierung“. Dies führt schließlich zum Bau des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in Berlin-Schöneweide.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten hier nicht nur S-Bahngarnituren, sondern auch U-Bahnzüge und Straßenbahnen. Der verkehrsgünstige Standort des RAW Schöneweide ist bis heute das Zentrum der Berliner S-Bahn im Osten der Stadt. Neben einem Fahrtensimulator und zahlreichen anderen Einrichtungen hat das Werk auch eine eigene S-Bahn-Haltestelle.

Die Architektur der riesigen Anlage des RAW Schöneweide orientierte sich vor allem an der Neuen Sachlichkeit. Trotz größerer Schäden im Zweiten Weltkrieg bestimmt das Wechselspiel aus Backstein und verputzten Flächen immer noch die Atmosphäre des Ortes.

Download Publikation