Adresse

Inselstraße

14129 Berlin-Nikolassee

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Insel Schwanenwerder

Großbürgerliche Idyllen

Mit der Erfindung des Petroleum-Rundbrenners kommt Friedrich Wilhelm Wessel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Geld. Er investiert es unter anderem 1882 in den Kauf des unbewohnten „Sandwerder“ am östlichen Havelufer. Wessel lässt das Gelände aufschütten und für den Bau von Landhäusern aufteilen. Im Zentrum inszeniert er einen romantischen Landschaftspark. Hartnäckig drängt Wessel darauf, die Insel in „Schwanenwerder“ umbenennen zu dürfen: Ein bürgerliches Gegenstück zur nahegelegenen kaiserlichen Pfaueninsel.

Wessels Villa „Schwanenhof“ bleibt allerdings lange Zeit das einzige Bauwerk, weil der Insel die Anbindung an moderne Infrastrukturen fehlt. Das ändert sich mit dem Bau des Bahnhof Nikolassee 1902 und dem Anschluss ans Wasser- und Stromnetz. Infolgedessen lassen der Warenhausbesitzer Rudolph Karstadt, die Bankdirektoren Oscar Schlitter und Samuel Goldschmidt, der Schokoladenfabrikant Richard Monheim und andere Anwesen auf der Insel errichten. Auf Schwanenwerder ist die Berliner Oberschicht unter sich. Diskret empfängt sie hier Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Nach 1933 werden alle jüdischen Eigentümer zum Verkauf ihrer Grundstücke auf Schwanenwerder gezwungen. In einem der Landsitze bereitet die „Reichsbräuteschule“ nun die Verlobten von SS- und NSDAP-Funktionären auf ihre ehelichen Pflichten vor. Persönliche Nutznießer der Enteignungen sind hochrangige Nazis wie beispielsweise Albert Speer, Hitlers Leibarzt Theodor Morell und Propagandaminister Joseph Goebbels. 1935 kauft er Oscar Schlitters Anwesen weit unter Wert und baut es pompös aus.

Nach Kriegsende nutzen die US-Alliierten die Gebäude auf Schwanenwerder. Die amerikanische Militärführung um General Eisenhower bereitet von hier aus die Potsdamer Konferenz vor. Während der Berlin-Blockade plant Lucius D. Clay in einer der Villen die Hilfsflüge für die Berliner Luftbrücke.

Die meisten der rechtmäßigen jüdischen Eigentümer möchten nicht mehr nach Deutschland zurückkehren und verkaufen deswegen ihre Grundstücke an das Land. Der West-Berliner Senat stellt sie für das Programm „Kinder in Luft und Sonne“ zur Verfügung. Die Seegrundstücke verwandeln sich daraufhin in Jugenderholungsstätten.

Erst seit den 1960er-Jahren erwerben auch Privatleute wieder Land auf Schwanenwerder. Prominentester Neuankömmling ist beispielsweise der Verleger Axel Springer. Heute ist der von Friedrich Wilhelm Wessel gestaltete Landschaftspark kaum noch zu erahnen. Von den historischen Landhäusern sind sechs erhalten, darunter der Wesselsche Schwanenhof in der Inselstraße 37.

Adresse

Havelchaussee 43

14193 Berlin-Steglitz-Zehlendorf

Anfahrt

Für den Betrieb der heutigen Gaststätte auf der Insel verkehren eine Personen- und eine Lastfähre.

Gäste des Restaurants können die Privatfähre per Glocke rufen.

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Insel Lindwerder

Fährbetrieb auf dem Wannsee

Nur 300 Meter lang und kaum halb so breit, ist die Insel Lindwerder. Sie ist ein Überrest einer einst viel größeren Eiszeitmoräne, umflossen von der Havel. 1888 erwirbt ein Gutsbesitzer das abgeschiedene Idyll. Elf Jahre später errichtet er ein Wohnhaus. Linden säumen den Uferweg und der Blick reicht über die Havel bis nach Gatow.

Der Fährbetrieb zum Festland, ursprünglich für den Hausbau eingerichtet, bleibt auch danach erhalten. 1905 entsteht auf der Westseite eine Anlegestelle für Ausflugsdampfer. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner suchen am Stadtrand Erholung vom schnellen Rhythmus der Metropole. Die Insel Lindwerder entwickelt sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Und das nicht nur in der warmen Jahreszeit. Im Winter lockt die damals noch regelmäßig zugefrorene Havel zum Schlittschuhlaufen aufs Eis.

Nach 1945 wird an der Ostseite der Insel Trümmerschutt verkippt. Lindwerder wächst so um 3.000 Quadratmeter ans Festland heran. Das heutige Gaststättengebäude stammt aus dem Jahr 1971. Wer das in den Sommermonaten geöffnete Inselrestaurant besuchen möchte, ruft mit der Glocke am Anleger nach der Fähre. Die Überfahrt nach Lindwerder dauert nur wenige Minuten.

Die Havel

Geschichtsträchtige Wasserstraße

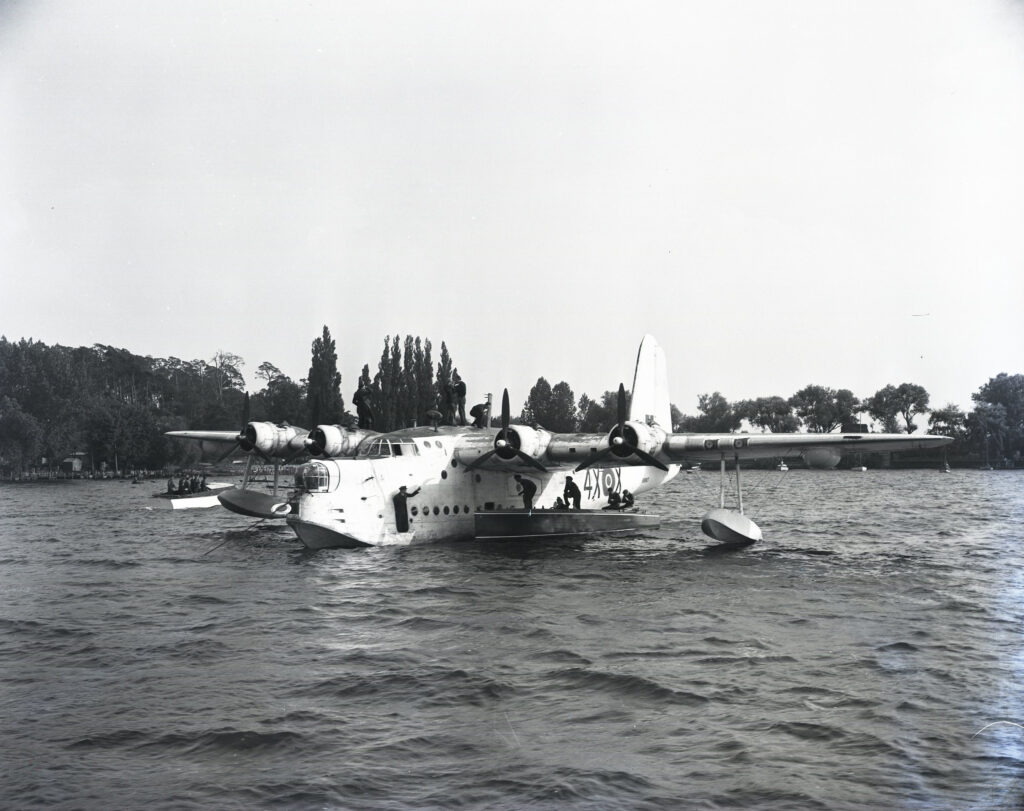

Im Sommer 1948 – während der Berlin-Blockade – wird die Havel zur längsten Landebahn Berlins. Britische „Short Sunderland“-Wasserflugzeuge starten auf der Hamburger Elbe und landen auf der Havel, um die Flughäfen zu entlasten. Der nahe gelegene Militärflugplatz Gatow wird eine Art Logistikzentrum. Von hier verteilen die West-Alliierten Tonnen lebensrettender Güter in das abgeriegelte West-Berlin. Im Juni 1948 hat die Rote Armee alle Land- und Wasserwege gesperrt, denn West-Berlin soll in die sowjetische Besatzungszone gezwungen werden. Die Wasserlandungen auf der Havel sind ein Pfeiler der alliierten „Luftbrücke“ und tragen dazu bei, dass die Sowjets ihre Blockade im darauffolgenden Jahr ergebnislos abbrechen müssen.

Doch die Geschichte der Havel beginnt bereits im Mittelalter. Die Bevölkerung der Mark Brandenburg macht die Flüsse Havel, Spree und Dahme durch Aufstauen schiffbar. Seit dem 16. Jahrhundert vernetzen die Kurfürste der Hohenzollern die märkischen Wasserstraßen mit Kanälen. Mit 800 Kilometern entsteht das zweitlängste Wasserstraßennetz des Kontinents, seit 1821 betreut von der Preußischen Wasserbauverwaltung. Bis ans Ende des 19. Jahrhunderts ist es die Güterschifffahrt – und noch nicht die Eisenbahn –, die das boomende Berlin hauptsächlich mit Massengütern aus Sachsen, Böhmen und Schlesien versorgt.

Auf die Blüte dieses „Zweistromlandes zwischen Elbe und Oder“ in den 1930er-Jahren folgt sein Niedergang nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten wassertechnischen Anlagen sind zerstört, mehr als die Hälfte der Wasserstraßen für den Verkehr gesperrt. Die deutsche Teilung und eine Bestimmung des Potsdamer Abkommens 1945 erweisen sich als fatal. Die sowjetische Militäradministration soll alle Wasserstraßen der Hauptstadt verwalten, auch jene in West-Berlin. Schon bald kommt es zum Zerwürfnis: Die DDR riegelt den Teltowkanal, eine der Hauptschlagadern des Wasserstraßennetzes, bis 1981 ab.

Heute sind die Bundeswasserstraßen in und um Berlin wieder ein wesentlicher Teil des Verkehrssystems, allen voran die Havel. Der Elbe-Havel-Kanal, die Untere Havel-Wasserstraße und der Havelkanal schaffen die zentrale West-Ost-Verbindung für Güterschiffe in Richtung Oder und Ostsee. Nicht zuletzt steuern auch immer mehr Sport- und Freizeitschiffer auf der Havel ins Berliner Stadtgebiet.

Über die Geschichte der Berliner Wasserstraßen mehr in den Meilensteinen der Industriekultur.

Adresse

Entlang des Havelufers

Industriekultur erleben

Grundwasserbrunnen des Wasserwerk Beelitzhof

Brunnengalerie

223 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbrauchen die Berlinerinnen und Berliner im Jahr. Das ist beinahe ein volles Olympiastadion jeden Tag. Das Wasser kommt fast ausschließlich aus Wasserschutzgebieten innerhalb der Stadtgrenzen. Die Schutzgebiete machen etwa ein Viertel der Stadtfläche aus. Über 650 Grundwasserbrunnen holen das Wasser an die Oberfläche. In riesigen Rohren fließt es dann in eines der insgesamt neun Wasserwerke. Die Brunnen sind das Rückgrat der Berliner Wasserversorgung.

Die über 80 Grundwasserbrunnen des Wasserwerks Beelitzhof erstrecken sich entlang des Havelufers von der Halbinsel Schildhorn bis zum Strandbad Wannsee, das sich in der Nähe des Wasserwerks befindet. Einige Exemplare der Brunnen reichen bis 170 Meter in die Erde und zählen damit zu den tiefsten Brunnen in der Stadt.

Die Brunnen entlang des Havelufers stehen auch für eine Besonderheit des Berliner Trinkwassers: Es wird zu 30 % aus Tiefengrundwasser und zu 70 % aus sogenannten Uferfiltrat gewonnen. Uferfiltrat entsteht, wenn Oberflächenwasser, zum Beispiel aus der Havel oder Spree, über Monate hinweg durch viele Sandschichten ins Grundwasser sickert.

Unter den massiven Stahldeckeln der Brunnengalerie verbergen sich, tief unten in den Schächten, meterhohe Filter. Erst nachdem das Wasser die Filter passiert hat, wird es über Rohre zum Wasserwerk Beelitzhof gepumpt. Mit der Zeit verstopfen allerdings Sand, Eisen und Mangan die Filter. Deswegen müssen Teams der Berliner Wasserbetriebe die Grundwasserbrunnen dann im sogenannten Impulsverfahren wieder Instand setzen. Dies gelingt mit kontrollierten Unterwasser-Sprengungen und kleinen Gasexplosionen. Dadurch bewegt sich das Wasser im Schacht etwa eine Woche lang, bis auch die kleinsten Schmutzpartikel aus den Filtern gelöst sind.

Adresse

Havelchaussee 107

14055 Berlin-Grunewald

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Restaurant-Schiff Alte Liebe

Vom Lastkahn zum Kaffeekahn

Ausgediente Lastenkähne verwandeln sich seit 1900 in schwimmende Gaststätten an der Havel. Wie in den Strandbädern genießen die Berlinerinnen und Berliner auch hier das maritime Flair und suchen Zerstreuung vom grauen Alltag – sei es bei Kaffee und Kuchen, oder bei einer Molle Bier und Korn.

Hier, am Eingang zum Stößensee, liegt seit Anfang der 1950er-Jahre ein Restaurant-Schiff. Nach 20 Jahren ist der ausgemusterte Lastenkahn marode, Ersatz findet sich in Hamburg. Die 1911 in Dienst gestellte „Godeffroy“ hat als Hafenfähre bereits Millionen Passagiere befördert. Seit 1970 ist sie ein schwimmendes Restaurant-Schiff am Berliner Havelufer. Bis heute fühlt sich der Besuch an „wie’n kleener Urlaub“, so verspricht es jedenfalls das Team der „Alten Liebe“.

Adresse

Am Postfenn 22

14055 Berlin-Grunewald

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Berliner Erdgasspeicher

Energie-Reserve

Es ist in etwa wie bei einem Eisberg: Von dem drei mal vier Kilometer großen Erdgasspeicher unter dem Grunewald macht man sich oben kein Bild. Bis auf die wenigen streng bewachten Einfüllstationen deutet nichts darauf hin, dass hier in 850 Metern Tiefe einmal über eine Milliarde Kubikmeter Erdgas lagerten. Unter einer Deckschicht aus Ton, Salz und Kalk lagert hier ein idealer Sandstein: Wie ein Schwamm saugt sich das poröse Gestein mit Wasser voll, das unter Druck durch Erdgas ersetzt werden kann.

Bis 2016 holen Stationswärter aus dem Gestein täglich genau die Menge Gas, die die GASAG-Leitwarte für die Energieversorgung Berlins kalkuliert: Je kälter, desto mehr. Über 13 Zuleitungen gibt es dafür. Rentabel ist die Anlage allerdings nicht, weshalb die Berliner Erdgasspeicher GmbH 2017 die Stilllegung bekannt gibt.

Nach dem ersten russischen Angriff auf die Ukraine 2014 ist der stillgelegte Gasspeicher nicht ohne Ironie. Denn entstanden war die Anlage einst auf Drängen des Alliierten Kontrollrats, der West-Berlin in den 1980er-Jahren unabhängiger von sowjetischen Gaslieferungen machen wollte. Der Erdgasspeicher geht jedoch erst 1992 in Betrieb – der Kalte Krieg ist da schon vorbei und es gibt Zugang zu anderen Gasquellen. Immerhin hilft der Erdgasspeicher Berlin in den Folgejahren, schwankende Preise auszugleichen: Steigt der Gaspreis im Winter, kann die Stadt das im Sommer preiswert eingelagerte Gas nutzen.

Die Stilllegung des Speichers dauert bis heute an, 28 Mitarbeitende sind damit beschäftigt. Sie ist bergrechtlich und technisch komplex, weil das Gas im Gestein nicht auf einmal entnommen werden kann. Parallel prüft der Betreiber mögliche Nachnutzungen der Anlage: Am aussichtsreichsten scheint die Umnutzung für Tiefengeothermie (Erdwärme) zu sein. So würde der alte Erdgasspeicher Berlin noch einmal unabhängig machen – diesmal von fossiler Energie.

Adresse

Teufelsseechaussee 10

14193 Berlin-Grunewald

Anfahrt

Die S-Bahn-Station Heerstraße ist ca. 30 Gehminuten vom Gelände entfernt.

Industriekultur erleben

Wissenswertes

US-Amerikanische Abhörstation

Spionagezentrum des Kalten Kriegs

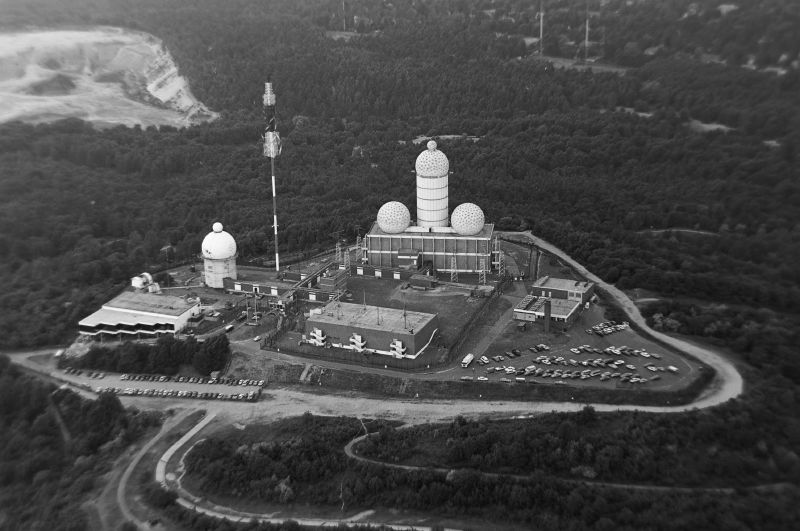

Dass „Amerikas großes Ohr bis in russische Telefone“ reicht, ist im Kalten Krieg kein Geheimnis. Wie die US-amerikanische Abhörstation auf dem Berliner Teufelsberg den Funkverkehr von DDR-Behörden und Roter Armee aber damals genau überwacht, darüber ist bis heute kaum etwas bekannt. Diskretion ist hier angesagt.

Ab 1957 experimentieren die Amerikaner mit mobilen Antennenwagen auf dem künstlichen Plateau des Teufelsbergs, im Sektor der Briten. Die machen ihre Beteiligung zur Bedingung für einen weiteren Ausbau der Abhörstation. 1962 errichten die Alliierten die fünf markanten Antennen- und Radarkuppeln aus weißem Kunststoff. Diese sogenannte Radome schützen die empfindlichen Anlagen vor Witterung. Unter Federführung der amerikanischen National Security Agency (NSA) arbeiten hier rund 1.000 amerikanische und 500 britische Soldaten rund um die Uhr an den Abhörgeräten. Im Umkreis von 500 km, bis weit hinein in das Gebiet des Warschauer Paktes, können sie damit alle ungeschützten Funk- und Fernmeldeverbindungen erfassen, mitschneiden und auch stören.

Nach dem Ende des Kalten Krieges verliert die Abhörstation 1992 ihre Funktion. Bis 1999 überwacht die Deutsche Flugsicherung mit den Radaranlagen noch den zivilen Flugverkehr. Ein Investor kauft das Gelände, doch seine Pläne scheitern an Baukosten und an Umweltprotesten im Landschaftsschutzgebiet Grunewald. Die Anlagen fallen schließlich Vandalismus zum Opfer.

2005 definiert ein neuer Flächennutzungsplan den Teufelsberg als nicht mehr bebaubar. Während der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die ehemalige Abhörstation als Zeugnis des Kalten Kriegs dauerhaft erhalten möchte, fordern Umweltschützer den Abriss und die Renaturierung des Areals. Letzteres ist jedoch unwahrscheinlich. Die verfallenden Antennenkuppeln auf dem Teufelsberg haben sich inzwischen zum prominentesten Berliner Lost Place entwickelt. Eine der größten Street-Art-Galerien Europas begeistert mit Werken von Künstler:innen aus aller Welt, regelmäßigen Festivals und Events. Eine Ausstellung informiert über den geschichtsträchtigen Ort.

Adresse

Teufelsberg und Drachenberg

Teufelsseechaussee

14193 Berlin-Grunewald

Industriekultur erleben

Teufelsberg und Drachenberg

Trümmerschutt mit Ausblick

Im Inneren die Reste eines monumentalen Nazi-Baus, darüber die Trümmer des kriegszerstörten Berlins, obendrauf eine verlassene US-Abhöranlage, die heute eine der größten Street Art Galerien Europas ist. Das ist der Teufelsberg, daneben der Drachenberg. Die 120 Meter hohe künstliche Aufschüttung im Grunewald ist ein Querschnitt durch die jüngere Berliner Stadtgeschichte.

Wo heute Touristen aus aller Welt im Sonnenuntergang auf Berlin blicken, erfolgt 1937 der erste Spatenstich für den Neubau der Wehrtechnischen Fakultät. Mit diesem Festakt feiern die Nationalsozialisten den beginnenden Umbau von Berlin zur künftigen „Welthauptstadt Germania“. Schon 1940 stellt das NS-Regime das Bauvorhaben kriegsbedingt wieder ein.

Nach Kriegsende suchen die Alliierten überall Flächen für die Trümmer der schwer zerstörten Stadt. Der gesprengte Rohbau der Wehrtechnischen Fakultät bietet dafür ein stabiles Fundament. Ab 1950 karren Lastwagen über 22 Jahre lang ein Drittel des zerbombten Berlins hierher. So wächst bis 1972 ein veritabler Berg mit zwei Gipfelplateaus heran, bald Teufelsberg und Drachenberg genannt.

Anschließend beginnt eine detaillierte Landschaftsplanung: Mit Sand, Mutterboden und einer Million neuer Bäume entsteht bis 1976 ein Naherholungsgebiet für West-Berlin. Die größten Attraktionen: Drei Rodelbahnen sowie ein Skihang samt Schlepplift, Schneekanonen und Flutlicht. Der Skilift muss zwar schon bald wieder abgebaut werden, weil er die US-amerikanische Abhörstation auf dem Teufelsberg stört. Die begeisterte Bevölkerung in West-Berlin reist dennoch weiterhin zum neuen Ausflugsziel Teufelsberg und Drachenberg. Zur 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 darf die Stadt sogar ein Weltcup-Skislalom auf dem Teufelsberg austragen.

Mit seinen verfallenden Antennenkuppeln avanciert der Teufelsberg inzwischen zu einem international bekannten Lost Place. Bis heute bieten beide Berge einen grandiosen Panoramablick auf Berlin und viel Platz zum Wandern, Joggen und Mountainbiken, Drachensteigen und Gleitschirmfliegen.

Adresse

Heerstraße 139

14055 Berlin-Westend

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Sender Scholzplatz

Ersatz für den Funkturm

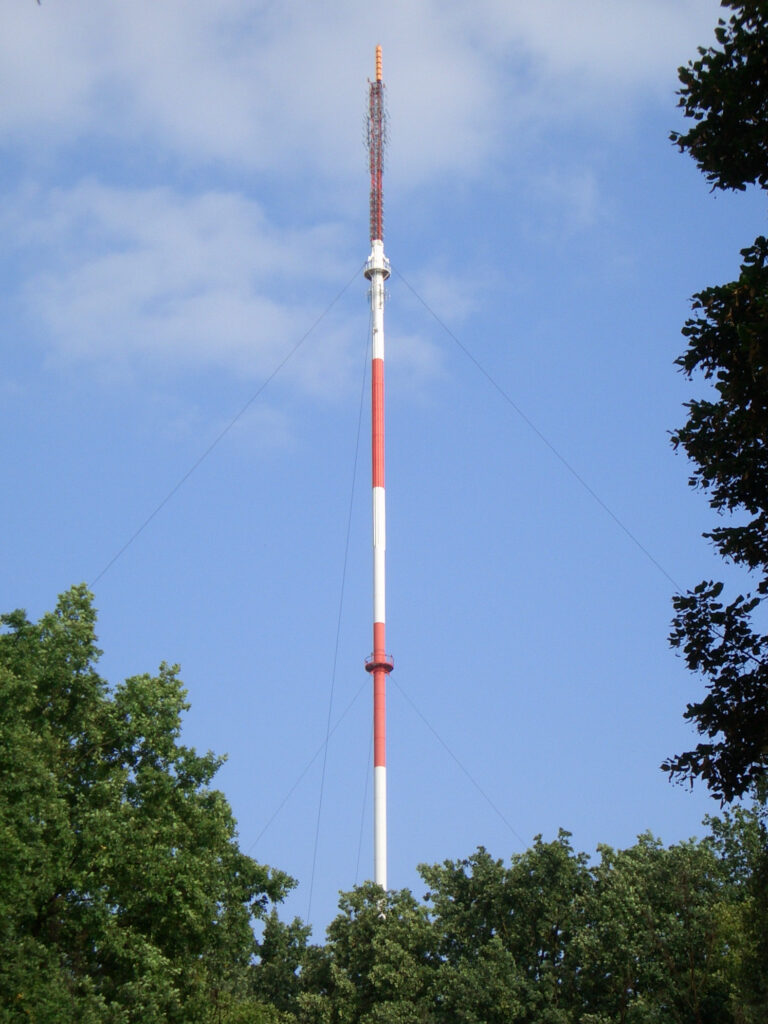

Im Frühjahr 1963 montieren Techniker von Siemens ganz oben, über der letzten Abspannung, die UKW- und Fernseh-Sendeantennen. Dann kann der Sender Scholzplatz in Betrieb gehen – und den alten Funkturm von 1926 als Antennenträger ablösen. Von seinem ikonischen Vorgänger unterscheidet sich der neue Funktionsbau allerdings in jeder Hinsicht: Ein rot-weiß gestreifter Stahlrohrmast, kaum 1,60 Meter dick, 230 Meter hoch, in Position gehalten von Abspannseilen.

Die auf schnelle Demontage ausgelegte Konstruktion und der Standort zwischen zwei Friedhöfen verraten den provisorischen Charakter des Bauwerks. Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 mitten im Kalten Krieg verschärfen sich die politischen Spannungen zwischen den Westmächten und dem sogenannten Ostblock. Ost wie West setzen auf die Massenmedien Rundfunk und Fernsehen, um die Menschen von der eigenen Weltsicht zu überzeugen. Als die DDR ihre Pläne für einen Ost-Berliner Fernsehturm (1969 eröffnet) vorantreibt, investiert die Bundesrepublik Deutschland in die Modernisierung ihrer Sendeanlagen in West-Berlin.

Ursprünglich sollte ein eigener West-Berliner Fernsehturm im Norden der Stadt errichtet werden. Als sich die Blockkonfrontation 1961 zuspitzt, beginnen in West-Berlin allerdings die Planungen für eine Übergangslösung. Zwei Jahre nach dem Mauerbau nimmt der Sender Scholzplatz den Betrieb auf. Die Programme des Senders Freies Berlin (SFB) sind jetzt bis weit in die DDR hinein zu empfangen.

Da der geplante West-Berliner Fernsehturm nie gebaut wird, kommt es auch nie zur Demontage des Senders Scholzplatz. Das zweithöchste Bauwerk Berlins strahlt bis heute für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Radio- und Fernsehprogramme aus.

Adresse

Theodor-Heuss-Platz

14052 Berlin-Westend

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Theodor-Heuss-Platz

Schmuckplatz eines neuen Wohnviertels

Mitte der 1860er-Jahre kehrt der risikofreudige Kaufmann Heinrich Quistorp aus Glasgow zurück. Dort hat er gesehen, wie sich die britische Oberschicht in Wohnlagen im Westen der Industriestädte ansiedelt, denn der Westwind bringt saubere Luft! Erst der Kohlerauch der Fabriken und Wohnhäuser verunreinigt die Luft. Quistorp gründet die „Westend-Gesellschaft Quistorp & Co.“ und gewinnt den Architekten Martin Gropius für sein Projekt. Auf dem sandigen Ödland westlich von Charlottenburg soll nach Londoner Vorbild die Villenkolonie „Westend“ entstehen.

Quistorp und Gropius errichten das Wasserwerk Teufelssee zur Versorgung und profitieren vom Spekulationsfieber der Gründerzeit. Nach Streitigkeiten mit der Stadt Charlottenburg und der Börsenkrise 1872 ist die Westend-Gesellschaft allerdings bankrott, deswegen enden die Bauarbeiten in der Villenkolonie. Erst Ende des Jahrhunderts werden die 30 Jahre zuvor geplanten Grundstücke verkauft und bebaut. Dieses Mal reißt die Nachfrage nicht ab.

1903 gründet die Stadt Charlottenburg die „Neu-Westend-Gesellschaft“ und geht mit aufwändigen Infrastrukturprojekten voran. Dazu gehört beispielsweise der heutige Theodor-Heuss-Platz, der 1906 als „Reichskanzlerplatz“ in beinahe unbebauter Umgebung entsteht. In zwei weiteren Jahren wird die U-Bahn-Strecke bis hierher verlängert. Den gleichnamigen neuen Bahnhof unter dem Platz gestaltet der Architekt Alfred Grenander. Statt der ursprünglich geplanten Villen wird Neu-Westend jetzt überwiegend mit gutbürgerlichen Miets- und Reihenhäusern bebaut.

Ende der 1920er-Jahre entwickelt sich Westend weiter mit markanten Bauprojekten. Dazu gehört beispielsweise der Funkturm (1926), das Amerikahaus (1930) am Theodor-Heuss-Platz, das Haus des Rundfunks (1931) in der Masurenallee und das Messegelände (1930). 1933 erhält der Reichskanzlerplatz vom NS-Regime den Namen „Adolf-Hitler-Platz“. Der Platz soll das Ende der Ost-West-Achse der von Hitler und Speer geplanten Welthauptstadt Germania bilden. Für die Olympischen Spiele eröffnet 1936 das monumentale Olympiagelände.

Ein auf dem Adolf-Hitler-Platz geplantes Heldendenkmal für den italienischen Diktator Benito Mussolini wird nicht mehr errichtet. Seit 1955 brennt hier stattdessen eine Ewige Flamme für die Opfer von Flucht und Vertreibung, initiiert von den deutschen Heimatvertriebenen. Bundespräsident Theodor Heuss weiht das Denkmal damals ein. Nach seinem Tod 1963 benennt das Land Berlin den Platz in „Theodor-Heuss-Platz“ um.