Adresse

Messe Berlin

Messedamm 22

14055 Berlin-Westend

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Messegelände

Treffpunkt der Welt in Berlin

Die Berliner Messetradition reicht zurück bis in das Jahr 1822, als die preußische Regierung Märkte und Messen zu einer übergreifenden „‚Preußischen Gewerbeausstellung“‘ in der Innenstadt zusammenfasst. Ein festes Messegelände gibt es allerdings nicht, Ausstellungsbauten werden auf- und wieder abgebaut. Auf dem Gelände der heutigen Messe, damals mitten im Grunewald, exerziert und schießt die Garnison Charlottenburg.

Der neu erbaute S-Bahnhof Witzleben (heute S-Bahnhof Messe-Nord/ICC) verbindet 1913 den westlichen Stadtrand mit Berlin. Schon im nächsten Jahr entstehen erste Hallen, bleiben kriegsbedingt aber ungenutzt. 1923 gründet die Stadt Berlin mit sieben jüdischen Kaufleuten und Fabrikanten die „Gemeinnützige Berliner Messe-Aufbaugesellschaft mbH“. Zur ersten „Großen Deutschen Funkausstellung“ im darauffolgenden Jahr strömen hunderttausende Besucherinnen und Besucher in das eigens errichtete hölzerne „Haus der Funkindustrie“. Die Holzbauweise sichert technisch störungsfreie Funkvorführungen. Der Standort etabliert sich von da an als Berliner Messe.

Das erste architektonische Gesamtkonzept von Martin Wagner und Hans Poelzig von 1930 kann wegen der Machtergreifung des Nationalsozialisten nur teilweise realisiert werden. Unter dem NS-Regime verändert der Architekt Richard Ermisch das Konzept ab 1935 tiefgreifend. Die ovale Anordnung von Wagner/Poelzig überformt er in eine rechtwinklige Anlage mit dominanter Mittelachse. Diese Achse führt die Besucherinnen und Besucher von der Ehrenhalle am nördlichen Haupteingang durch den stadionartig angelegten Sommergarten zur Deutschlandhalle im Süden. Die Nationalsozialisten nutzen die Hallen allerdings nicht für internationale Messen, sondern bereits ab 1939 als Getreidelager.

Nach dem Zweiten Krieg ist das Messegelände weitgehend verwüstet, der Wiederaufbau beginnt ab 1946. Bald darauf kehren die etablierten Berliner Messeformate zurück. In den weiteren Nutzungen spiegelt sich die vielfältige Nachkriegsrealität, beispielsweise spielen Britische Besatzungstruppen in den Hallen Tennis. Währenddessen trifft sich in der „Ostpreußenhalle“ (heute Halle 18) von 1954 bis 1969 die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten. Bis heute wird das Gelände kontinuierlich erweitert. Dies auch, um bei voller Messekapazität die denkmalgeschützten Hallen aus den 1930er- und 50er-Jahren sanieren zu können.

Adresse

Messedamm 22

14055 Berlin-Westend

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Internationales Congress Centrum (ICC)

Einzigartige Kongressmaschine

Mitte der 1960er-Jahre sagen Tourismusexperten eine Zunahme von Tagungen und Kongressen voraus. Die Politik im isolierten West-Berlin glaubt an die Chance, mit dem Internationalen Congress Centrum (ICC) die Inselstadt als Kongressmetropole neu definieren zu können. Was bei einem Wettbewerb 1965 als „nüchterne Multifunktionshalle“‘ beginnt, entwickelt sich zu einem wirtschaftspolitischen Symbolprojekt im Kalten Krieg. Das ICC wird das bis dahin teuerste Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielen gilt die „Kongressmaschine“ bis heute als Prototyp des modernen Tagungszentrums.

Das ICC soll als Erweiterung des Messegeländes am Funkturm fungieren. Für den Bau zwischen Autobahn und Messedamm ist allerdings wenig Platz. Das inspiriert das junge Architektenpaar Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte: Sie entwickeln „ein futuristisches Schiff in den Verkehrsströmen“, mit mehreren Decks und einer gläsernen Brücke, eingehüllt in eine silberne Wand-Dach-Konstruktion. Die „Hightech-Architektur“ der 1970er-Jahre ist ein Echo auf die erste Mondlandung 1969 und Ausdruck einer Epoche, die sich für Technik begeistert. Im geteilten Berlin ist das ICC außerdem die ultimative Antwort auf den gleichzeitig von der DDR fertiggestellten Palast der Republik.

Das ICC beeindruckt durch seine Größe: Zwei Konferenzsäle lassen sich zu einem Auditorium mit 9.000 Sitzen verbinden. Weitere 80 Tagungsräume stehen für unterschiedliche Nutzungen bereit. Auch im Tagungsbetrieb definiert die „Kongressmaschine“ neue Maßstäbe. Die Sessel in den Konferenzsälen verfügen über eine Dolmetsch-Funktion für bis zu acht Sprachen. Von jedem Platz aus können sich die Teilnehmenden per Mikrofon zu Wort melden. Über Rolltreppen schweben sie auf die nächste Etage. Alles ist futuristisch gestaltet. Rote und blaue Leuchtstoffröhren navigieren die Gäste durch das Gebäude.

Über 30 Jahre lang betreibt die Berliner Messegesellschaft das ICC mit hoher Auslastung. Mehrfach wird es zum „weltweit beliebtesten Tagungsort“ gewählt. Aber die einst innovative Haustechnik veraltet, ihr Betrieb ist für das Land Berlin zu teuer. Das ICC muss 2014 schließen.

Seitdem steht das denkmalgeschützte Gebäude leer. Die Berliner Politik hat sich 2019 gegen einen Abriss entschieden. Die zukünftige Nutzung ist allerdings noch offen.

Adresse

S-Bahnhof Westkreuz

Am Messedamm

Halenseestraße 28

14057 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

S-Bahnhof Westkreuz

Der Messebahnhof

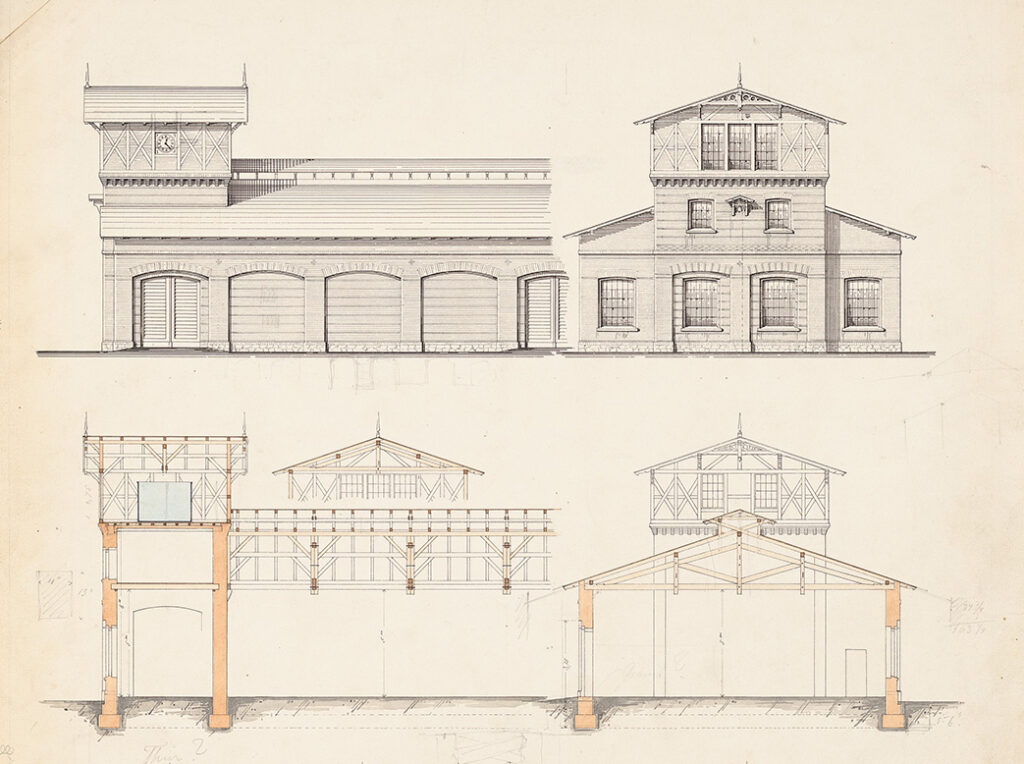

Richard Brademann ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es sind die Jahre der „Großen Elektrisierung“ der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. Zwischen 1924 und 1933 benötigen die städtischen Eisenbahnen Dutzende neue Bahnhöfe, Gleichrichter- und Schaltwerke. Brademann, Oberbaurat und Leiter eines Hochbaudezernats der Reichsbahn, lässt diese Gebäude errichten, die bis heute das Berliner Stadtbild prägen.

Auch der Bahnhof Westkreuz zeigt Brademanns sachlich-funktionalen Stil. Im Dezember 1928 als S-Bahnhof „Ausstellung“ eröffnet, soll er ein repräsentativer Zugang zum neuen Messegelände am Funkturm sein: Die Empfangshalle mit Oberlichtaufsatz ist großzügig bemessen, der hervortretende Stellwerkturm ist der damals höchste in Berlin. Rolltreppen verbinden die Gleisebenen von Ring- und Stadtbahn, die sich hier auf zwei Ebenen kreuzen.

Das Messegelände richtet sich nach Norden aus, weg vom Bahnhof „Ausstellung“. 1932 erfolgt deshalb die Umbenennung in „Westkreuz“ als Pendant zum Ostkreuz. Der neue Name betont die eigentliche Bedeutung der Station als Kreuzungsbahnhof, der lange gefehlt hatte. Bis 1928 mussten Fahrgäste der Ringbahn einen komplizierten Doppelumstieg über den Bahnhof Charlottenburg absolvieren.

Im März 1933 übermittelt Richard Brademann ein Schreiben an die Reichskanzlei. In der Hochphase der nationalsozialistischen Machtergreifung denunzieren er und weitere Mitverfasser darin Jüdinnen und Juden, Demokratinnen und Marxisten – Menschen, die in der gesamten Reichsbahn-Verwaltung beschäftigt sind. Brademann wird nach dem Krieg vom deutschen Staatsdienst ausgeschlossen. Er findet Beschäftigung beim Wiederaufbau in Jugoslawien und stirbt 1965 in West-Berlin.

Das S-Bahn-Netz ist nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1947 wieder befahrbar. Der Betrieb der Ringbahn wird 1980 aus politischen Gründen eingestellt, der Bahnhof Westkreuz stillgelegt. Erst nach dem Fall der Berliner Mauer kann der Berliner Senat mit dem Wiederaufbau der Ringbahn beginnen. Der Bahnhof Westkreuz geht nach umfassender Sanierung 1993 wieder ans Netz. Für zwei der historischen Bauten aber kommt die Maßnahme zu spät: Empfangshalle und Stellwerkturm sind zu tief in den sandigen Boden gesackt und müssen abgerissen werden.

Erbaut

1891 - 1894

Bauherr

Königliche Eisenbahndirektion Berlin

Früher

Bahnbetriebswerk

Heute

BLO Künstlerateliers

Adresse

Kaskelstraße 55

10317 Berlin-Lichtenberg

Kontakt

kontakt[at]blo-ateliers.de

Tel.: 030 55 66 93 93

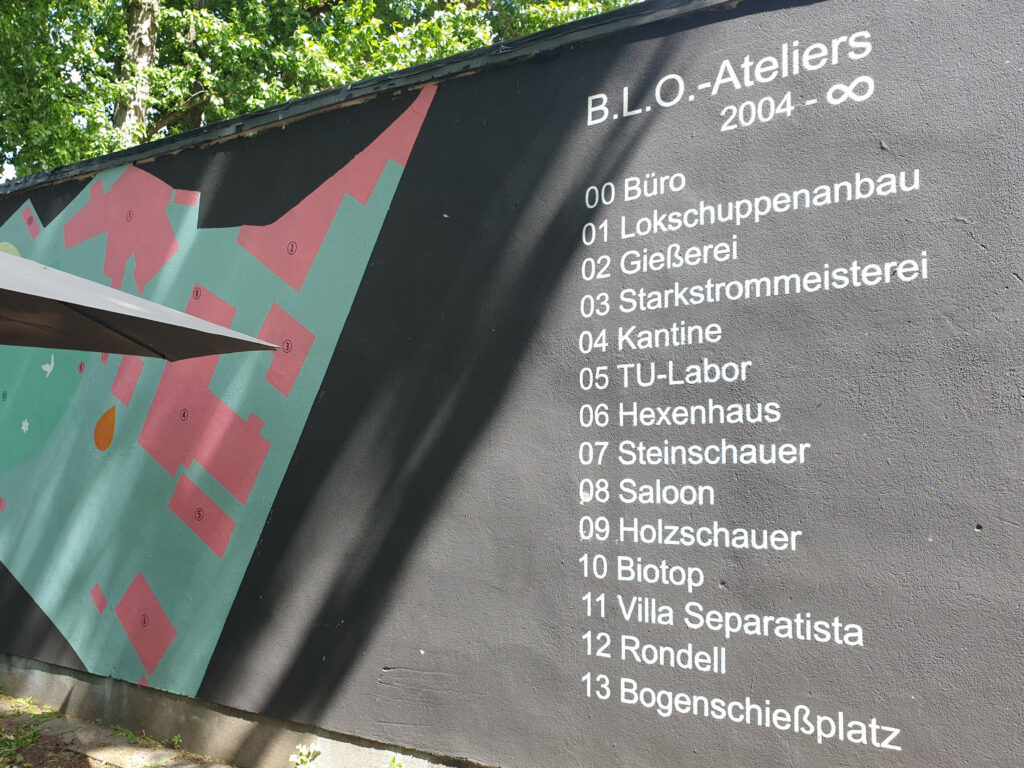

Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost / BLO Ateliers

Wo einst riesige Dampflokomotiven repariert wurden, arbeitet und produziert heute eine der größten Gemeinschaften aus Künstlerinnen und Künstlern in Berlin. Nicht nur Bildhauerei und Malerei, sondern auch Fahrradbau, Mode, Theaterausstattung und Holz- und Metallarbeiten gehören zum Repertoire der Kunstschaffenden in den BLO Ateliers. In der ehemaligen Kantine finden regelmäßig Konzerte, Aufführungen, Vorträge und Ausstellungen statt.

In den 1860er-Jahren liegt Friedrichsfelde Ost noch außerhalb der Stadtmauern Berlins. Die königliche Eisenbahndirektion plant damals auf dem bislang unerschlossenen Gelände Gleisanlagen mit angeschlossenen Betriebswerkstätten zu bauen. Sie weiht das Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost (BLO) am 1. April 1894 nach dreijähriger Bauzeit ein. Anfangs ist es vor allem ein Umschlagplatz für Getreide und Vieh aus den östlichen Gebieten des Deutschen Reichs. Später kommen Kohletransporte aus Polen und der Ukraine dazu.

Im Zweiten Weltkrieg wird die Ostfront vom BLO aus mit Truppen und Kriegsmaterialien versorgt. Außerdem stehen hier Züge für Transporte in östlich gelegene Konzentrationslager bereit. Am 26. Februar 1945 greifen amerikanische Bomberpiloten das Bahnbetriebswerk an und zerstören es zu großen Teilen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg baut die Deutsche Reichsbahn das Bahnbetriebswerk allerdings nur teilweise wieder auf. Die DDR nutzt das Bahnbetriebswerk nun, um Züge für den Personenverkehr bereitzustellen. In den 1980er-Jahren werden die letzten verbliebenen Dampflokomotiven der DDR hier stationiert und zusammengezogen. In der BRD gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits keine im Dienst stehenden Dampflokomotiven mehr.

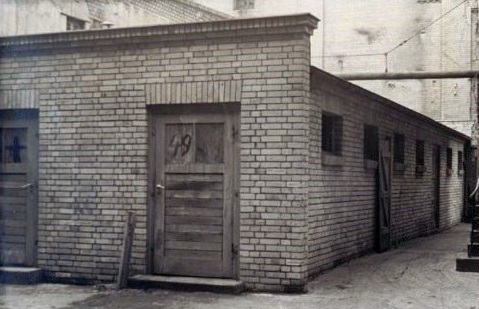

Nach der Wiedervereinigung verschrottet die Deutsche Bahn die meisten Lokomotiven. Danach nutzt die Bahn die Gebäude des Betriebswerks als Lehrräume, Büros und für Schulungszwecke. Die letzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen im Juli 1999 das Gelände.

Im Februar 2003 entdecken Kunstschaffende das Gelände mit den verbliebenen Werkstatt-, Kantinen-, Büro- und Übernachtungsgebäuden und nutzen es als B.L.O. Ateliers. Der Lockkunst e.V. als Träger des Atelierprojekts schließt 2004 einen zehnjährigen Mietvertrag mit der Bahn ab, den sie 2014 um weitere zehn Jahre verlängert. Der Mietvertrag umfasst das 12.000 qm große Gelände mit 2.300 qm an nutzbarer Atelierfläche.

Kurz vor dem Auslaufen des Mietvertrags im Jahr 2024 spricht die Grundstückseigentümerin DB InfraGO eine Nutzungsuntersagung aus, da die Gebäude wegen grober Baumängel nicht mehr sicher sind. Nach intensiven Vertragsverhandlungen und mit Hilfe einer breiten politischen Unterstützung ist es dem Verein Lockkunst e.V. schließlich gelungen, den Mietvertrag zu verlängern. Der Verein ist für die Beseitigung der Mängel verantwortlich. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und Mitteln der Lotto-Stiftung.

Entdecken Sie weitere ausgewählte Highlights zum Thema Transport und Verkehr.

Adresse

Schnellerstraße 141

12439 Berlin-Niederschöneweide

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Chemie-Fabrik Kanne

In Ober- und Niederschöneweide etablieren sich im 20. Jahrhundert viele Produktionszweige. Dazu gehört beispielsweise die Produktion von Kabeln (KWO), Strom (Kraftwerk Oberspree), Autos (NAG), Traktoren (Stock Motorpflug) und ein führender Kassenblöcke- und Kinotickets-Produzent (Paragon). Ein weiterer wichtiger Zweig ist die chemische Produktion.

Die Fabrik Chemischer Produkte Kunheim & Co. Niederschöneweide legt den ersten Baustein 1871 und gehört damit zu einer der ersten und schließlich größten Firmenkomplexe in Schöneweide. Aufgrund seiner Lage am damaligen Rinnsal Kanne nennt der Volksmund das Unternehmen häufig Chemie-Fabrik Kanne. Im Adressbuch „Berlin und seine Umgebungen“ von 1899 ist Kunheim mit der Fabrikation von „Säuren und Salze, Ammoniak“ gelistet.

Die Firma stellt aus Cyanid die Farbe „Berliner Blau“ her, berühmt beispielsweise als Farbe der Militärkleidung Preußens. Die hochgiftigen Abfälle leitet das Unternehmen kurzerhand in die Spree ab, sehr zum Leidwesen der damals noch großen Naturflächen. Im Jahr 1900 erreicht daraufhin Dr. Erich Kunheim ein kaiserliches Schreiben mit Umweltauflagen, da die Bäume der Kaiserforste nahe Schöneweide leiden.

Gegenüber baut Erich Kunheim ab 1907 das Kohlensäurewerk Oberspree, das nun aus den chemischen Reststoffen der Fabrik Kanne Kohlensäure produziert. 1928 fusioniert das Unternehmen mit den Kali-Werken Sachsen-Anhalt, wonach der Name in die Kali-Chemie AG aufgeht.

Da die Erde mit Arsen, Cyanid, Quecksilber und Blausäure-Salz belastet ist, wird das Gelände 1993 als Altlast gekennzeichnet und daraufhin die Fabriken abgerissen. Das Kohlensäurewerk verschwindet 2007 nach fast 100 Jahren. Heute verwittert der Großteil des kunheimschen Geländes und ist eine Brachfläche. Überdauert hat lediglich das ehemalige Verwaltungsgebäude (im Foto nicht sichtbar). Im Verwaltungsbereich befindet sich heute wieder ein Farbhandel.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 83

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Schweinemästerei in der Transformatorenfabrik

Die heutigen Rathenau-Hallen wechseln seit 1898 beständig ihren Namen. Zu dieser Zeit noch Maschinenfabrik Oberschöneweide genannt, gehören sie 20 Jahre später zur AEG und sind Teil der Transformatorenfabrik Oberschöneweide (TRO).

Ab 1945 untersteht das Werk der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Im Oktober 1950 schlägt ein Mitarbeiter vor, dass die Werkskantine eine eigene Schweinemästerei aufbaut. Unter anderem sollen so Küchenabfälle verwertet werden. Die Betriebszeitung des Werks für Fernsehelektronik „HF-Sender“ (Hochfrequenz-Sender) vom Oktober 1950 berichtet ausgiebig darüber. Der Vorschlag wird angenommen und die Mästerei erscheint schon im Folgejahr im Werksfotoalbum. Drei Jahre später gibt die TRO 100.000 (Ost-) Deutsche Mark für die Verbesserung des Mittagessens aus. Zu dieser Zeit beherbergt die neue Schweinemästerei 52 Tiere.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 75A

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

AEG Gummifabrik

Die Fabriken auf dem Gelände des Kabelwerks Oberspree stellen von 1895 bis zur Wiedervereinigung unterschiedliche Produkte her, darunter Kabel, Kabeltrommeln, Gummi, Kupferdraht und Autos. Es ist nicht nur eines der ersten und größten Gelände in Oberschöneweide, sondern auch eines der wenigen, die über fast 100 Jahre hinweg eine durchgängige Produktion aufweisen.

Das Bild zeigt einen Teil der AEG Gummifabrik vor dem 27.01.1944. Alle Industriestandorte in Schöneweide haben sich in beiden Weltkriegen an der Kriegsproduktion beteiligt und fast alle Geländekarten ab 1943 zeigen Lager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Der Strukturwandel in Schöneweide ist auf dem Gelände sichtbar. Zerstörte Gebäude werden nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Marode Gebäude müssen wiederum in den 1990er-Jahren endgültig weichen. Schornsteine, Schienen und Kohle verschwinden. Dafür entstehen Grün- und Erholungsflächen. Das Land Berlin sucht ab den 1990er-Jahren nach neuen Möglichkeiten für das Gelände. Die riesigen Komplexe füllen sich wieder mit Leben, als am 1. Oktober 2009 die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) einzieht. Die ehemalige AEG Gummifabrik beherbergt heute Räume der Hochschule.

Adresse

Wilhelminenhofstraße 66–70

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Wohlfahrtsgebäude und Kulturhaus

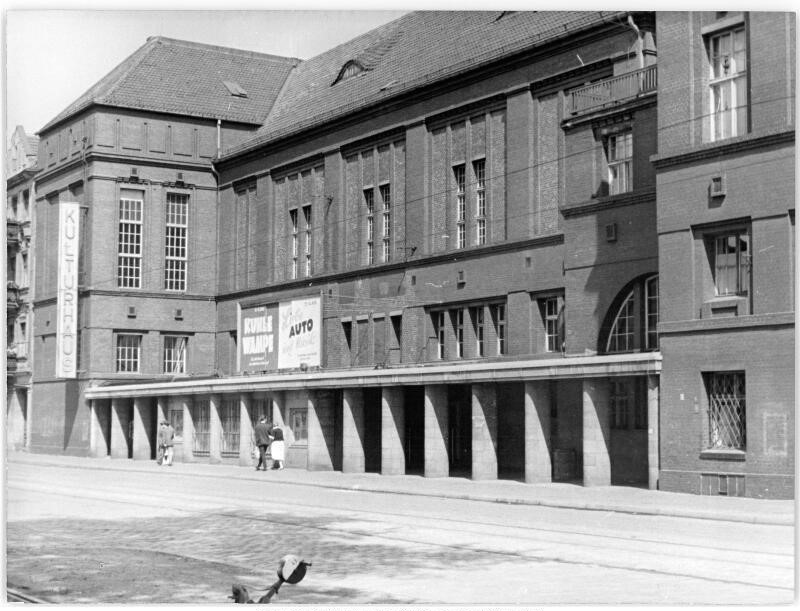

Das markante, jedoch heute verlassene Kulturhaus in der Wilhelminenhofstraße 66–70 zieht unwillkürlich Blicke auf sich.

1911 gibt die Akkumulatorenfabrik AG (AFA) ein Gebäude in Auftrag, das als soziale Einrichtung für die Werktätigen dienen soll. Architekt Felix Lindhorst errichtet das Wohlfahrtsgebäude 1912–1913. Im Erdgeschoss befindet sich ein Umkleide- und Waschraum, der Speisesaal ist im Obergeschoss untergebracht. Erstmalig taucht das Gebäude 1913 im Geländeplan der AFA-Festschrift auf. Zu diesem Zeitpunkt bebaut die AFA auch den Großteil des übrigen Geländes.

Ab 1950 nutzt das Werk für Fernsehelektronik das Gebäude und benennt es um in Kulturhaus. Dort finden nun verschiedene Veranstaltungen statt.

Vergleichbar mit dem Kulturhaus ist das etwas weiter südlich gelegene Klubhaus des Transformatorenwerks in der Wilhelminenhofstraße 83–85. Hiervon ist heute nur noch der Eingangsbereich erhalten, das Gebäude aber ist modernisiert und aufgestockt.

Adresse

Wilhelminenhofstr. 78

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Lärm- und Luftbelastung

Die Bevölkerung Schöneweides hat bis in die 1990er-Jahre mit Luft- und Lärmbelastungen zu ringen. Das geht aus Studien hervor, die sich mit dem wiedervereinigten Berlin der 1990er-Jahre und seinen Herausforderungen beschäftigen. Ober- und Niederschöneweide sind wie viele andere Stadtteile auch staatlich geförderte Sanierungsgebiete. So werden bei einer Einwohnerbefragung Mitte der 1990er-Jahre unter anderem die schweren Transporte hervorgehoben, wodurch „die Erde bebt“. Auch der Rauchausstoß und Ruß durch die Schornsteine werden als besondere Belastungen betont (Anja Stichs „Wohngebietserneuerung unter Einbindung der Bewohner“, 2003).

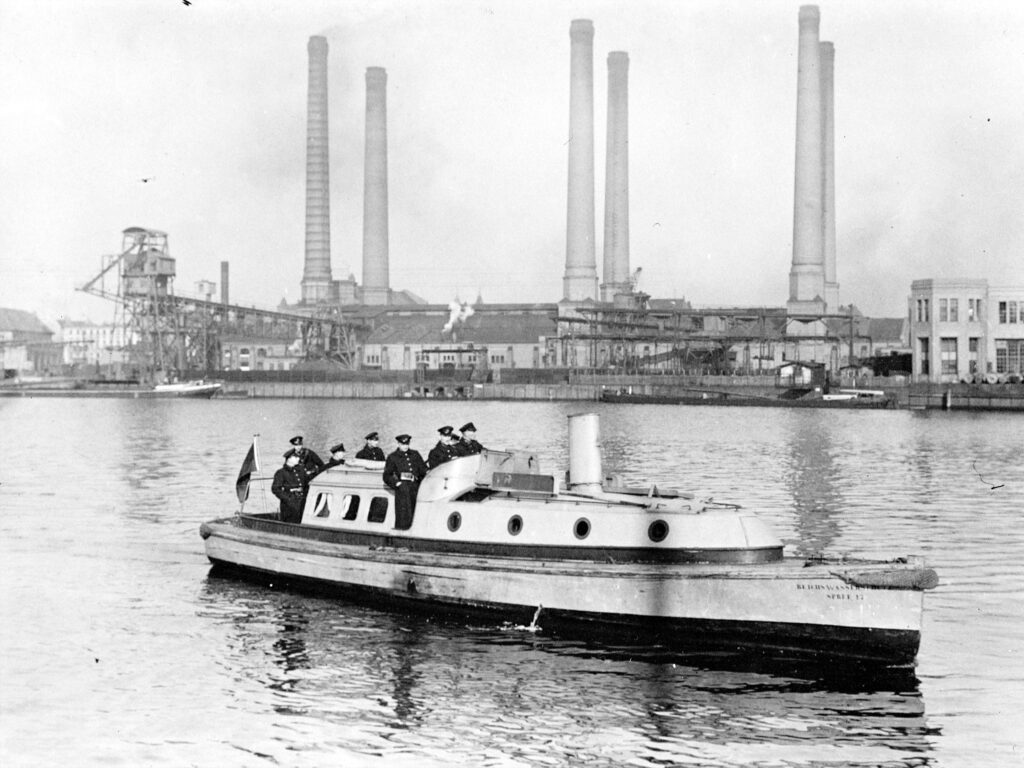

Im Bild zu sehen ist die Centrale Oberspree, später Kraftwerk Oberspree. Der Bau beginnt 1895, zwei Jahre später geht das Kraftwerk in Betrieb. Dieses erste Drehstromkraftwerk Europas erstreckt sich entlang der Wilhelminenhofstraße, die noch immer eine wichtige Verkehrsachse Oberschöneweides ist.

Das Kraftwerk steht heute noch am selben Ort, allerdings in neuer Funktion. Obwohl es schon 1933 die Produktion einstellt, ist das Schornsteinpanorama heute ein Symbol des Wandels: Vom einstigen Stern der Produktion zum Verschmutzer. Doch nicht nur die Industrie verschmutzt die Luft im Ort, denn 1995 heizen noch 85% der Wohnungen in Oberschöneweide mit Kohle („Wohngebietserneuerung“, S.102).

Adresse

Schnellerstraße 135–136

12439 Berlin-Schöneweide

Industriekultur erleben

Trommelfabrik

Auf dem Gelände zwischen Treskowbrücke und Stubenrauchbrücke sind um 1900 drei Großbetriebe ansässig. Die Borussia-Brauerei (später Schultheiss-Brauerei) ab 1882, die Tuchfabrik Müller entsteht noch vor 1895, ab den 1920er-Jahren agiert sie als Vereinigte Märkische Tuchfabriken AG. Die Deutschen Messingwerke siedeln sich spätestens ab 1899 an und die Englische Gasanstalt ab 1906. Um 1929 kommen die Metallwerke Kretzer und Busse hinzu, die Gasanstalt weicht den wachsenden Messingwerken. Im Zweiten Weltkrieg werden die Metallwerke Kretzer und Busse nahezu vollständig zerstört, ebenso die Tuchfabriken sowie der Arbeiterwaschraum der Messingwerke.

Auf dem freigewordenen Platz siedeln sich nun die Kabelwerke Oberspree (KWO) direkt neben der Schultheiss-Brauerei an. Zuvor hatten sie Kabeltrommeln auf dem Werksgelände in Oberschöneweide produziert. Nach Schäden im Zweiten Weltkrieg verlegen sie die Trommelproduktion nach Niederschöneweide. Für die nächsten fast 50 Jahre entsteht hier ein dominierender Ort der Kabeltrommelproduktion.

Ab 1992 wird das riesige Gelände mit seinen verschiedenen Fabriken nach und nach abgerissen. 2006 stehen als letzte noch die Ruinen der Trommelfabrik, ehe auch diese abgerissen werden. Heute befinden sich auf dem Gelände ein Möbelhaus und ein Sporthandel. Nur das benachbarte Areal der ehemaligen Brauerei besteht noch heute und erleichtert das Verorten von historischen Fotos der Trommelfabrik.