Adresse

Wilhelminenhofstraße 76

12459 Berlin-Oberschöneweide

Industriekultur erleben

Kantine Kabelwerk Oberspree

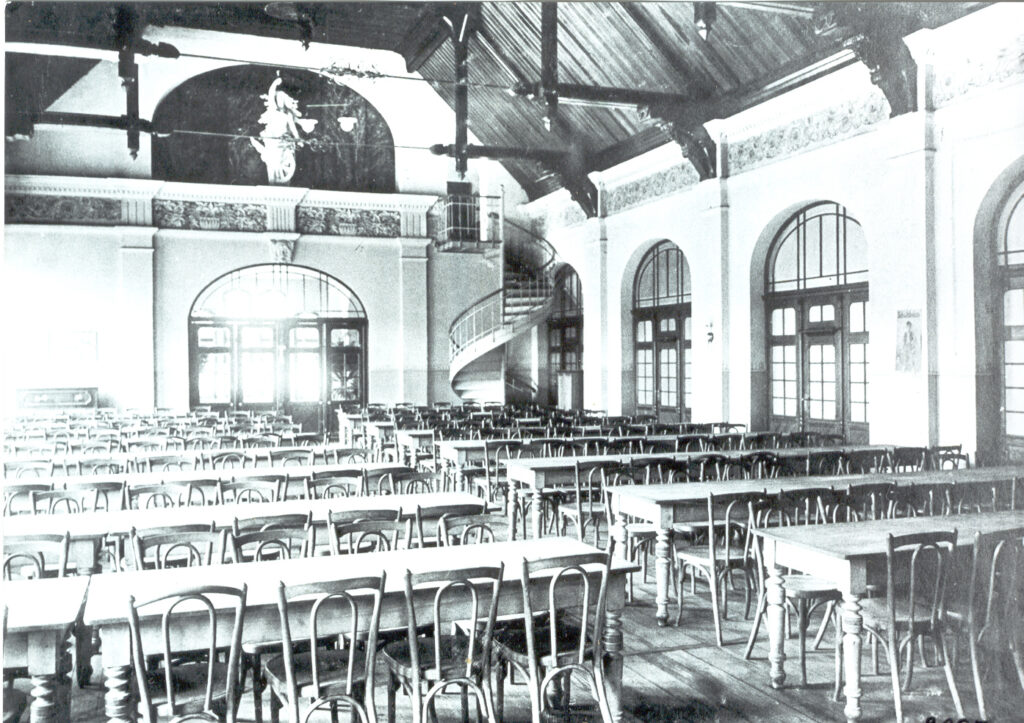

Die AEG errichtet für ihre Belegschaft des Kabelwerks Oberspree 1899 eine Kantine. Diese tritt in historischen Dokumenten auch als Casino auf, was die Bezeichnung als allgemeiner Pausenort bestärkt, der nicht nur zum Essen da ist.

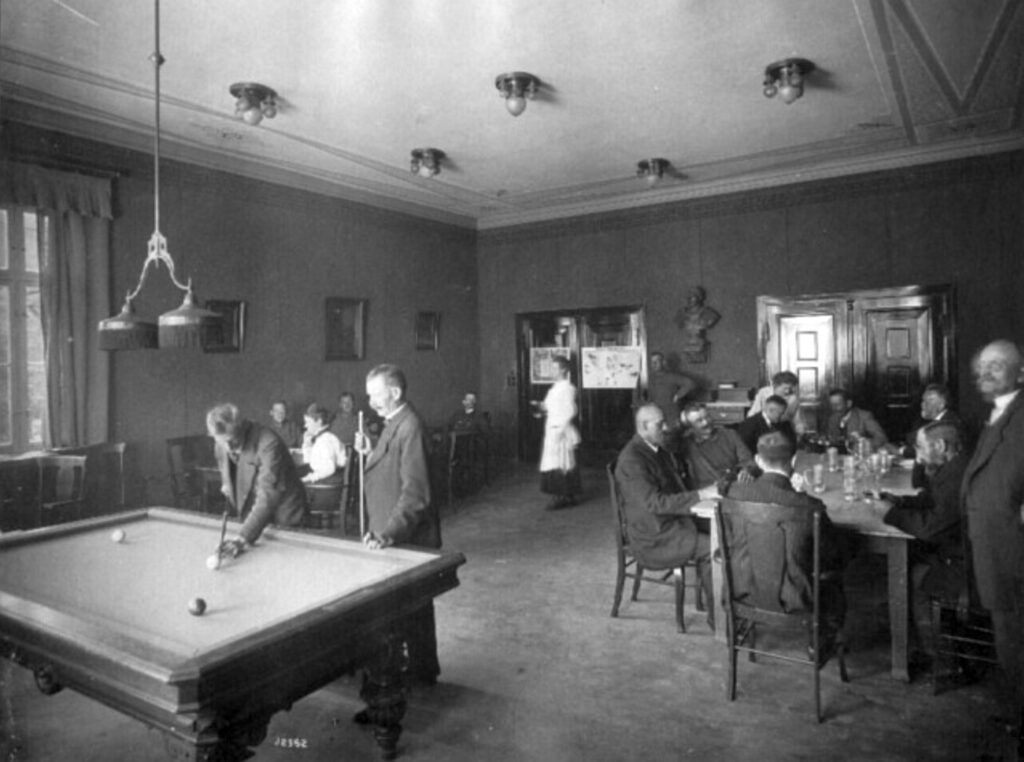

Typisch ist die Raumtrennung zwischen Werks- und Beamtenkasino. Die Raumtrennung der AEG-Kantine ist nur noch auf Architekturzeichnungen und Karten dokumentiert. Als Vergleich lohnt der Blick auf andere Betriebe in Berlin. Zum Beispiel die Borsig-Werke in Tegel: Das abgetrennte Beamtencasino etwa hat ein Billardzimmer sowie eine Bibliothek für die Beamten, also Personen in Leitungspositionen. Die übrige Belegschaft muss sich hingegen mit einem großen Speisesaal abfinden.

Die Speisesäle sind geprägt vom Stil der jeweiligen Firmenästhetik. Bei Borsig sind beispielsweise die großen runden Stahlträger unverkennbar. Im Speisesaal der AEG-KWO-Kantine hingegen steht die Galionsfigur der AEG hoch oben im Giebel und wacht über die Belegschaft.

Adresse

Schnellerstraße 88-90

12439 Berlin-Niederschöneweide

Industriekultur erleben

Umschlagplatz Niederschöneweide

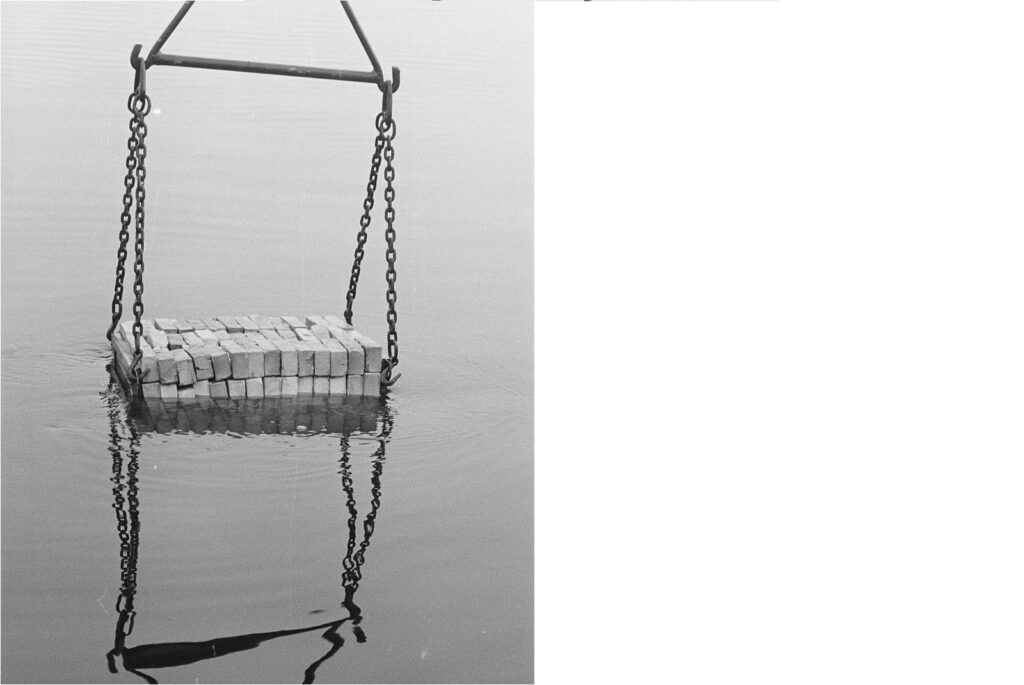

1895 eröffnet das Restaurant Kyffhäuser am Ufer der Spree in Niederschöneweide. Die beliebte Gaststätte hat sogar einen eigenen Anlegeplatz für Ausflugsdampfer. In Karten ist das Gelände östlich des Restaurants ab 1905 als Ablage markiert. Schöneweide wandelt sich zu dieser Zeit von einem Ausflugsziel zur Industriestätte. Ein „Lageplan […] der Grundrenten Gesellschaft an der Oberspree Berlin“ von 1895 zeigt zwölf Anlegestellen in Schöneweide. Ein Großteil davon dient damals den wachsenden Produktionsstandorten. Doch nicht nur Güter wie Kupfer und Kohle verkehren auf der Spree. Bis zum Bau des Kaiserstegs 1900 muss die Belegschaft der Fabriken täglich mit Fähren über den Fluss setzen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg betreibt der VEB Montagebau Berlin (MBB) den Ablageplatz. Ab nun trägt er offiziell den Namen Umschlagplatz beziehungsweise Zwischenlager. Ab den 1950er-Jahren ergänzt ein Turmdrehkran das Gelände.

Am 1. Januar 1976 fusionieren der VEB Montagebau und VEB Dynamo-Bau Berlin (DBB) zu VEB Spezialhochbau Berlin mit Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Heute ist das Gelände des Umschlagplatzes in Niederschöneweide zur Hälfte von einem Getränkehandel und einem Discounter bebaut. Die andere Hälfte ist eine große Grün- und Brachfläche, die nur mithilfe von Fotos an die ehemalige Betriebsamkeit erinnert.

Adresse

Steffelbauerstraße 16

12459 Berlin-Schöneweide

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Poliklinik Oberspree

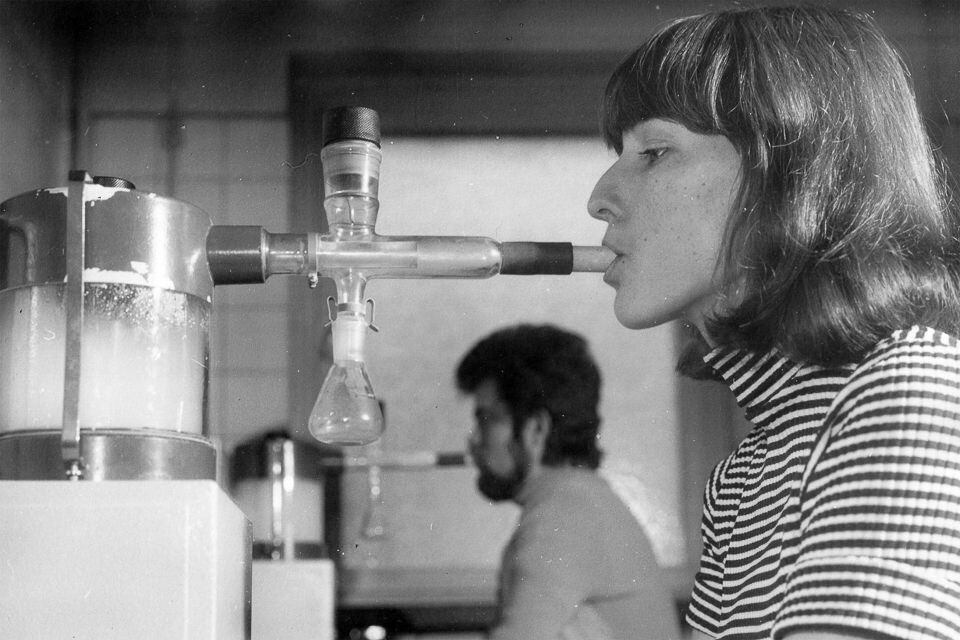

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die Verwaltung des Industriegebiets Schöneweide bei der Sowjetischen Militäradministration (SMAD). Diese ordnet 1948 an, eine Betriebs-Poliklinik in Oberschöneweide einzurichten. Sie soll „zur Verbesserung der Lage und Lebensbedingungen“ der Arbeiterschaft führen. Außerdem spart die Nähe der Klinik zu den Fabriken Zeit und Wege. Die zu betreuenden Werke sind das Werk für Fernsehelektronik (WF), Progress (Film-Synchronisation), das Kabelwerk Oberspree (KWO) und die Akkumulatorenfabrik Oberschöneweide (AFA).

1949 eröffnet die Klinik in der ehemaligen Direktionsvilla des KWO und bekommt den Namen Poliklinik Oberspree. Die Versicherungsanstalt Berlin (VAB) stellt die medizinischen Instrumente. Sie richtet außerdem neun Stationen und fünf Nebeneinrichtungen ein.

Laut Werkszeitung „WF Sender“ vom 28.02.1969 soll die geografische Nähe der Klinik außerdem dabei helfen, Vorurteile und Misstrauen der Belegschaft gegenüber der Medizin zu überwinden.

1953 geht die Verantwortung für die Klinik von der Firma AFA auf das benachbarte WF über. Eine moderne Betriebspoliklinik eröffnet 1959 in der Steffelbauerstraße, nur wenige Gehminuten nördlich der Direktionsvilla, die nun wieder als Büro genutzt wird. Die Kosten für den Bau betragen damals 1.500.000 (Ost-) Deutsche Mark.

Der Abriss der Poliklinik erfolgt 2017 zugunsten neuer Wohnungen.

Adresse

S-Bahnhof Schöneweide

Bundesstraße 96a

12439 Berlin-Schöneweide

Industriekultur erleben

Berlins erster Zebrastreifen

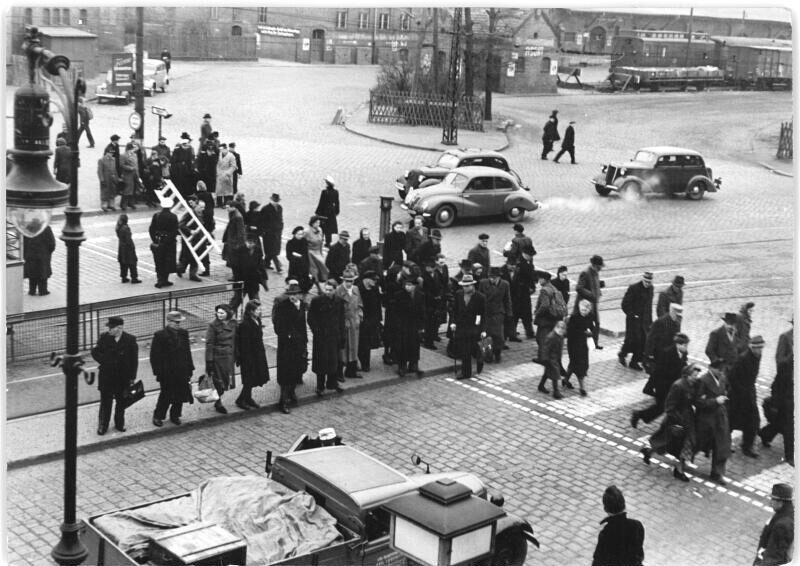

Zebrastreifen sind heute eine Selbstverständlichkeit und überall im Straßenverkehr verankert. 1952 sind sie jedoch ein absolutes Novum und ein grundlegender Eingriff in den Straßenverkehr.

Am Übergang vor dem Bahnhof Schöneweide tummeln sich damals breite Autostreifen, Trams, Verkehrsgüterzüge, Lkws, Fahrräder und der lokale Güterzug „Bullenbahn“. Die Überquerung der Straße birgt ein hohes Unfallpotenzial für die Tausenden, die tagtäglich mit S-Bahn und Tram zur Arbeit in die Fabriken pendeln. Es ist eine Gefahrenzone, für die die Verkehrspolizei nach Lösungen sucht.

Anfang März 1952 ist der neue Übergang zunächst durch Seitenstreifen und Beschilderung markiert. Zum „Zebrastreifen“ wird der Schutzweg erst einige Wochen nach seiner Eröffnung dank seiner noch heute üblichen weißen Streifen. Der seinerzeit revolutionäre Eingriff in den Straßenverkehr ist auf mehreren Fotos festgehalten.

Heute ist die Schnellerstraße am Bahnhof als Stadtautobahn 96A komplett neu bebaut. Die ehemalige Lage des ersten Berliner Zebrastreifens ist nur noch durch das Michael-Brückner-Haus auf dem ersten Foto zu verorten. Die Fotos 1 und 2 sind gegenüber dem Bahnhof vom Balkon des Michael-Brückner-Hauses aus aufgenommen. Einen Zebrastreifen gibt es heute an der immer noch viel befahrenen Straßensituation nicht mehr. Aktuell befindet sich das Gelände allerdings wieder im kompletten Umbau.

Adresse

Türrschmidtstraße 24

10317 Berlin-Lichtenberg

Kontakt

Tel.: 030 5779738811

info@museum-lichtenberg.de

museum-lichtenberg.de/

Öffnungszeiten

Di-So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

frei

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Museum Lichtenberg

Geschichte zum Anfassen

Wo sich heute Fabriken, Wohnungen und das Museum Lichtenberg befinden, erstrecken sich vor 150 Jahren Felder und Bauernhöfe. Bis ins 19. Jahrhundert leben die Bewohner Lichtenbergs noch in strohgedeckten Fachwerkhäusern. Wer hätte da gedacht, dass sich diese dörfliche Idylle in wenigen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Industriestandorte Berlins entwickeln würde?

Zu den Meilensteinen der industriellen Entwicklung Lichtenbergs gehört die Ansiedlung der Knorr-Bremse AG. Die Bremsenfabrik entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten Produzenten von Bremssystemen für Schienenfahrzeugen in Deutschland. Hinter der prunkvollen Fassade des Verwaltungsgebäudes befinden sich heute die Büroräume der Deutschen Rentenversicherung.

Mehr zu diesem und anderen historischen Orten können Besucher:innen im Museum Lichtenberg entdecken. Die Dauerausstellung mit dem Thema „Was? Wo? Wie? Wer? WOW! – Made in Lichtenberg“ lädt dazu ein, Lichtenbergs vielfältige Geschichte und Gegenwart zu erkunden.

In den 1920er-Jahren entsteht in Lichtenberg Deutschlands bedeutendstes Kraftwerk – das Kraftwerk Klingenberg. Neben der Knorr-Bremse AG siedeln sich um die Jahrhundertwende zahlreiche weitere Unternehmen in Lichtenberg an. Viele alltägliche Produkte wie Kunstseide, Zement und Nagellack entstehen in Lichtenberger Fabriken. Die Besucher:innen des Museums lernen beispielsweise Willy Abel kennen, einen Tüftler und Unternehmer, der mit Haushaltshilfen wie Eierschneider und Brotschneidemaschine zu Wohlstand kam. Seine Erfindungen sind bis heute in fast jedem Haushalt zu finden.

Neben den Geschichten der großen Fabriken und dem Weg des Bezirks in die Moderne thematisiert die Ausstellung auch das alltägliche Leben der Arbeiter:innen. Dabei erleben die Besucher:innen die Geschichte des Bezirks mit allen Sinnen: Sie können vergessene Gerüche erschnuppern, die Geräuschkulisse Lichtenbergs von vor 100 Jahren wiederentdecken und Objekte ertasten.

Adresse

Hertzstraße 63, Lessingstraße 89

13158 Berlin-Wilhelmsruh

Bergmann Elektrizitätswerke

Was hat eine deutsche Band mit einer alten Industriehalle zu tun? 2013 übernimmt Rammstein drei Hallen der ehemaligen Bergmann Elektrizitätswerke. In den nächsten Jahren lassen sie die Hallen sanieren und moderne Einbauten aus Sichtbeton und Stahl einsetzen. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, sondern wird 2018 sogar mit dem Berliner Denkmalpreis ausgezeichnet. Die Rammsteinhallen dienen der Band als Lager für Bühnenequipment, aber auch als Büroräume mit Industriekultur-Flair.

Neben Siemens und AEG gehört die Bergmann Elektrizitätswerke AG um 1900 zu den großen Akteuren der Berliner Elektroindustrie. Zur breiten Produktpalette gehören Dampfturbinen, Elektrolokomotiven und LKW mit Elektroantrieb. 1906 hat das Stammwerk im Wedding seine Kapazitätsgrenze erreicht. Außerhalb der Stadtgrenze findet sich im heutigen Wilhelmsruh ein perfektes Grundstück: ausreichend Platz und ein Anschluss an die Berliner Nordbahn bieten beste Voraussetzungen.

Im Zweiten Weltkrieg unterliegen die Werke der Rüstungsproduktion und beschäftigen Hunderte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg liegt das Werksgelände im sowjetischen Sektor. Als VEB Bergmann-Borsig nimmt die verstaatliche Firma den Betrieb auf. Der Mauerbau stellt das Unternehmen vor eine neue Herausforderung. An zwei Seiten ist das Betriebsgelände von der Mauer umschlossen und von Verkehrswegen abgeschnitten. Alle Fenster und Türöffnungen in Richtung Westen werden vermauert und gesichert.

Nach der Wiedervereinigung übernimmt die Treuhand die Firma und verkauft an Asea Brown Boveri AG (ABB). Zu den weiteren Nachbarn der Rammsteinhallen zählt heute der Schienenfahrzeugbauer Stadler, der beispielsweise die neuen Berliner S-Bahnen produziert. Das ehemalige Bergmann-Gelände ist inzwischen als Pankow-Park bekannt.

Nicht alle historischen Hallen der ehemaligen Bergmann Elektrizitätswerke sind so vorbildlich saniert wie die Rammsteinhallen. Ein Kesselhaus aus dem Jahr 1928 verfällt seit Jahren. Daher ist es auf der Roten Liste der Berliner Kulturgüter seit 2022 als gefährdet eingestuft.

Download Publikation

Adresse

Saatwinkler Damm

13405 Berlin-Tegel

Flughafen Tegel

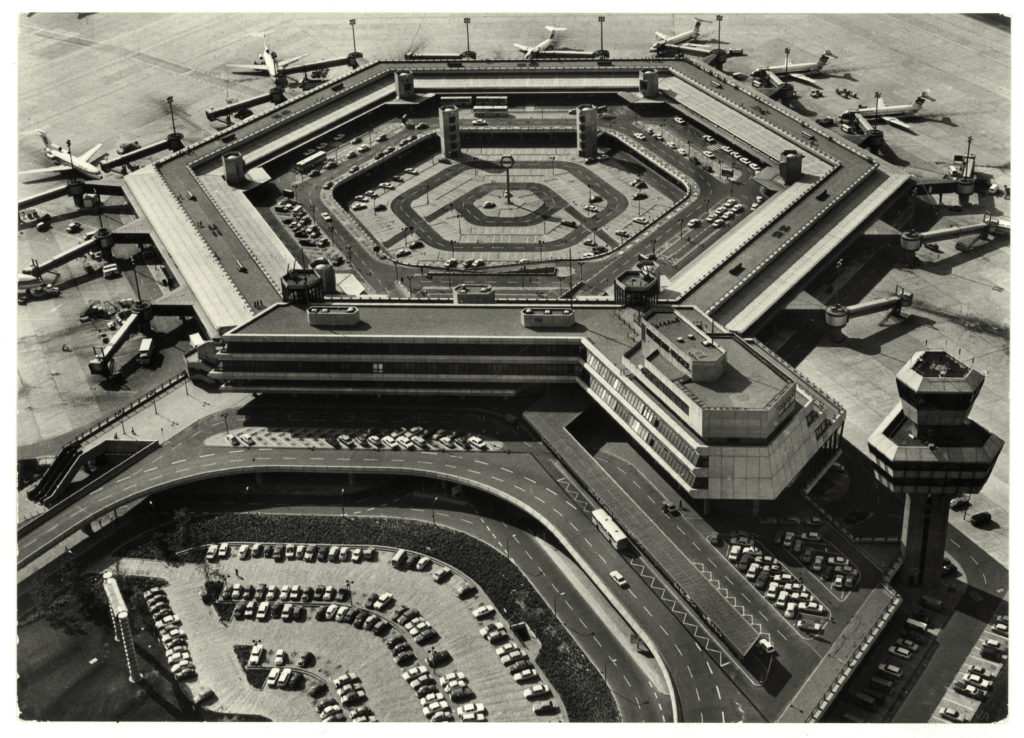

Die Geschichte des Flughafen Tegel beginnt in einer schicksalhaften Stunde der Stadt: Im Juni 1948 blockiert die Rote Armee alle Landwege nach West-Berlin. Die Westalliierten stemmen sich mit einer Luftbrücke dagegen. Sie bringen Lebensmittel, Medikamente, Heizmaterial und alles, was eine Großstadt sonst zum Überleben braucht. Doch die Kapazität an den Flughäfen Tempelhof und Gatow reichen bald nicht mehr aus. Im französischen Sektor beginnen daher die Arbeiten für ein neues Flugfeld. Rund 19.000 Berliner:innen arbeiten rund um die Uhr, um einen neuen Flughafen aus dem Boden zu stampfen. Nur drei Monate später setzt das erste Flugzeug in Tegel auf.

1960 nimmt Air France in „Tegel Nord“, wie der Flughafen Tegel nun offiziell heißt, den zivilen Luftverkehr auf. 1965 gewinnen die jungen Architekten Meinhard von Gerkan, Volkwin Marg und Klaus Nickels den Wettbewerb für einen modernen Airport „Tegel Süd“. Für Aufsehen sorgt ihr „Drive-in-Prinzip“. Die Fluggäste fahren direkt mit Bus, Auto oder Taxi an ihren Schalter zum Check-in und passieren die Sicherheitskontrollen. Vom Wartebereich dahinter geht es über eine Gangway direkt ins Flugzeug. Die sechseckige Form des Flughafens macht diese kurzen Wege möglich. Im November 1974 laufen die ersten Passagiere in weniger als 50 Metern vom Auto zum Flugzeug.

Mit der deutschen Wiedervereinigung enden 1990 die alliierten Sonderrechte für den Berliner Flugverkehr. Tegel darf nun von deutschen Fluggesellschaften angeflogen werden. Doch auch immer mehr ausländische Airlines beantragen Flugrechte für die Hauptstadt. Eigentlich soll 2011 der neue Großflughafen Berlin-Brandenburg (BER) den überlasteten Flughafen Tegel ablösen. Doch dieser kann wegen Baumängeln jahrelang nicht eröffnen. Währenddessen steigen die Passagierzahlen am Flughafen Tegel weit über die Kapazitätsgrenze hinaus. Ein drittes Terminal C, provisorisch errichtet und zweimal erweitert, rettet den Flughafen über die Zeit. Ursprünglich für zweieinhalb Millionen Passagiere geplant, fertigt Tegel letztendlich mehr als 20 Millionen Fluggäste pro Jahr ab.

Seit 2019 steht der Flughafen Tegel „Otto Lilienthal“ unter Denkmalschutz. Ein Jahr später endet schließlich der Flugverkehr. Bis 2040 soll unter dem Namen „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ ein Forschungs- und Industriepark auf dem Areal entstehen.

Download Publikation

Adresse

Hugo-Cassirer-Straße 44

13587 Berlin-Hakenfelde

Kabelwerk Dr. Cassirer / Poelzig-Halle

Der Name der jüdischen Familie Cassirer steht für Kunst, Kultur und Philosophie. Weniger bekannt sind jedoch die Cassirers als Berliner Unternehmer: Die Brüder Louis und Julius Cassirer ziehen aus Breslau in die boomende Reichshauptstadt. 1896 gründen sie eine Fabrik zur Herstellung von Kabeln und Gummifäden. Bis 1914 entwickelt sich das Cassirer‘schen Kabelwerk zu einem weltweit führenden Hersteller elektrischer Kabel und Leitungen, insgesamt sind 630 Personen dort beschäftigt.

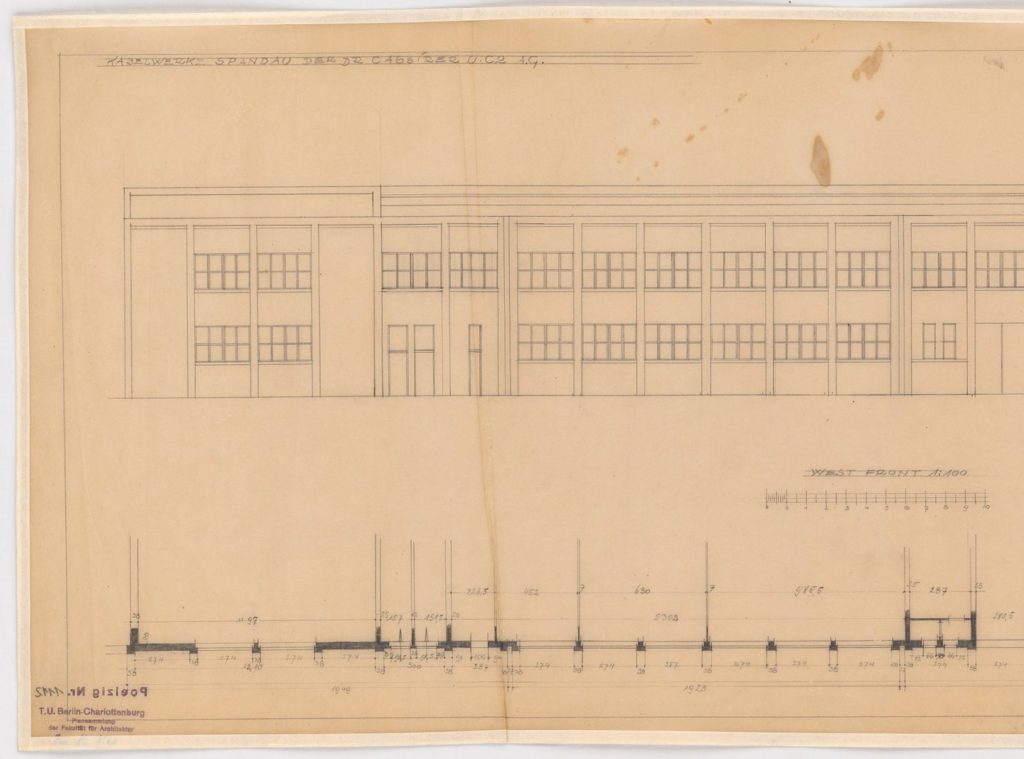

Mitte der 1920er-Jahre sind die Produktionskapazitäten am Standort in Charlottenburg erschöpft. Die Firma erwirbt daher in Hakenfelde ein Industrieareal mit Eisenbahnanschluss und Zugang zur Havel. Der Berliner Architekt Hans Poelzig liefert die Pläne für ein neues Kabelwerk. Dabei orientiert er sich konsequent an den Arbeitsabläufen. Ins Zentrum der Anlage stellt er einen großen Hallenkomplex, ein reiner Stahlskelettbau. Lager- und Bürotrakte schließen sich an, ebenso ein Kesselhaus. Im Februar 1930, nach zwei Jahren Bauzeit, läuft die Produktion im sogenannten Havelwerk an.

Währenddessen verschärft sich die schwelende Weltwirtschaftskrise. Im Geschäftsjahr 1932/33 sinkt der Bleikabelabsatz auf rund 20 Prozent. Die Fertigung im Havelwerk kommt daraufhin fast zum Erliegen. Im Oktober 1935 veräußern die Cassirers ihr Unternehmen schließlich an die Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG, eine Finanzierungsgesellschaft getragen u. a. von der Deutschen Bank und Siemens. Inwieweit der innerhalb von nur einem Monat abgewickelte Verkauf durch die kurze Zeit später verabschiedeten „Nürnberger Gesetze“ beeinflusst war, lässt sich aus heutiger Perspektive nicht mit abschließender Sicherheit bewerten. Mit der Umfirmierung in Märkische Kabelwerke AG 1941 ist der Name der jüdischen Gründerfamilie getilgt.

Schon ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs kann die Produktion im Kabelwerk wieder beginnen – sie läuft noch bis 1993. Anfang der 2000er-Jahre erhält das nun Poelzig-Halle genannte Gebäude eine denkmalgerechte Sanierung. Kurze Zeit später zieht das Zentraldepot der Stiftung Stadtmuseum Berlin ein. Der Hallenkomplex beherbergt heute mehr als 4,5 Millionen historische Objekte. Im umgebenden Park finden Besucher:innen außerdem noch das ehemalige Pförtnerhaus und Mauerreste des ehemaligen Kabelwerks Dr. Cassirer und Co.

Das Kabelwerk ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation

Adresse

Krachtstraße 9

10245 Berlin-Alt-Stralau

Flaschenkellerturm Engelhardt-Brauerei

Fast wie ein Hochbunker ragt der massive Flaschenkellerturm über die Halbinsel Stralau. Das Gebäude ist Teil der hier seit 1917 ansässigen Engelhardt-Brauerei. Es dient einerseits der Flaschenabfüllung, aber auch als Kühl- und Lagerhaus. Traditionell lagert Bier in kühlen Kellern unter der Erde. Der Flaschenkellerturm hingegen ragt in die Höhe. Er kombiniert die Funktion eines gekühlten Flaschenkellers mit einem auffälligen Turm. Ein Kühlkreislauf versorgt die mit Kork gedämmten Geschosse mit kühlen Temperaturen.

Die Pläne für das Gebäude in Stahlbetonskelettbauweise entwirft Bruno Buch, Baubeginn ist 1929. In den folgenden Jahren werden täglich 300.000 Flaschen im Turm abgefüllt. Bis 1990 ist das VEB Engelhardt Ausbildungsbrauerei und produziert auch das alkoholfreie Bier AUBI. Nach der Schließung der Fabrik steht das denkmalgeschützte Gebäude leer und zerfällt.

Ab 2009 kommt neues Leben in den Flaschenkellerturm. Er wird denkmalgerecht saniert und dient seither mit fast 100 Wohnungen, zahlreichen Familien als attraktives Zuhause. Das Bauwerk ist heute der letzte Überrest der Brauerei und eines der wenigen auf Stralau erhaltenen Industriedenkmale. Auf der anderen Seite der Glasbläserallee erinnert ein weiteres Gebäude an die Industrievergangenheit der Halbinsel: die Stralauer Glaswerke. Sie nehmen 1890 den Betrieb auf, als Flaschenbier zum neusten Trend wird und beliefern auch die nahe gelegene Brauerei.

Adresse

An der Industriebahn 12

13088 Berlin-Weißensee

Kontakt

www.motorwerk.de/

info@motorwerk.de

Tel.: 030 60987476-0

Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft / Motorwerk

Fahrraddynamo, Deckenventilator und der Nabenmotor, der moderne Elektrofahrzeuge direkt über die Räder antreibt: Sie alle sind Außenläufermotoren. Anders als bei normalen Elektromotoren dreht sich hier die äußere Hülse um einen festen Kern. Das erzeugt ein viel größeres Drehmoment. Die revolutionäre Idee dazu hat Ingenieur Emil Ziehl im Jahr 1897. Ziehl ist damals leitender Konstrukteur u.a. bei der AEG. Mit eigenen elektrotechnischen Patenten sammelt er nebenher Geld. Mit diesem Kapital gründen er und der Schweizer Eduard Abegg 1910 ein eigenes Unternehmen. Abegg scheidet zwar im selben Jahr schon wieder aus der „Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H.“ aus, weil aber Logo und Firmenname bereits vielfach gedruckt sind, behält Ziehl den Firmennamen bei.

Ziehl-Abegg-Elektromotoren bewegen in den folgenden Jahren beispielsweise Industriemaschinen, Unterwasserpumpen und Zeppeline. Ein Jahr nach Gründung sucht die Firma bereits größere Produktionsräume und findet sie im damals noch eigenständigen Weißensee bei Berlin. Als eines der ersten Unternehmen legt sich Ziehl-Abegg einen Gleisanschluss an die 1908 fertiggestellte Industriebahn Tegel-Friedrichsfelde. Das Unternehmen profitiert von der Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg und boomt erneut mit der Berliner Elektroindustrie der 1920er-Jahre. 1921 entwirft Architekt Bruno Buch die bis heute erhaltene Produktionshalle mit dem markanten mehreckigen Kopfbau.

Das Unternehmen trotzt den wechselnden Konjunkturen dieser Jahre nicht nur wegen der anerkannten Qualität seiner Motoren und Generatoren. Industrialisierung meint damals vor allem auch die maximale Rationalisierung der betrieblichen Abläufe: Als einer der Ersten spezialisiert Emil Ziehl seine Firma ausschließlich auf kleinere Elektromotoren. Konsequent standardisieren seine Ingenieure die verbauten Teile. Sie können so einfacher gelagert, für unterschiedliche Motorvarianten eingesetzt und – vor allem – massenweise produziert werden. Die niedrigen Produktionskosten gibt „ZA“ an Abertausende kleine und mittlere Industriekunden weiter.

Emil Ziehl stirbt schließlich im Sommer 1939. In einem Bombenangriff bei Kriegsende retten seine Söhne wertvolle Konstruktionszeichnungen vor der Vernichtung und schmuggeln sie aus der sowjetischen Besatzungszone. Im baden-württembergischen Künzelsau produziert Ziehl-Abegg bis heute Ventilatoren, Motoren und Steuerungstechnik. Die historische Fertigungshalle in Berlin-Weißensee lädt seit einigen Jahren als eindrucksvoller Eventort „Motorwerk“ zu unterschiedlichsten Veranstaltungen ein.