Adresse

Humboldthafen

Hilda-Geiringer-Weg 4

10557 Berlin-Moabit

Berlin Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin-Moabit

Industriekultur erleben

Humboldthafen und Hauptbahnhof

Repräsentativer Verkehrsknotenpunkt

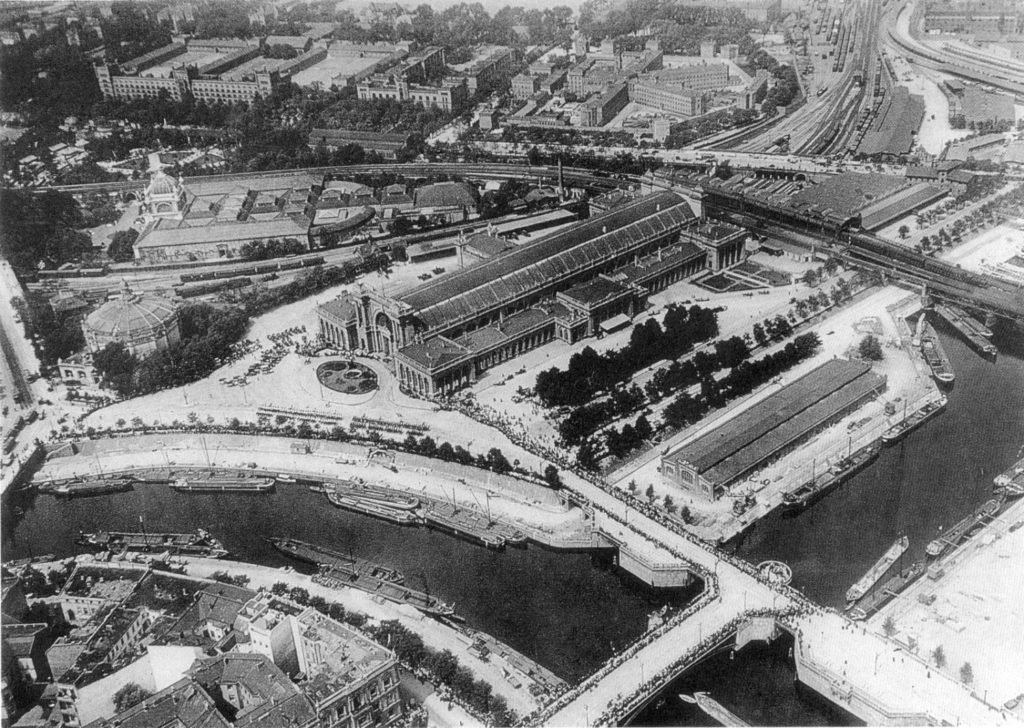

Der Humboldthafen entsteht 1848 nach Plänen von Peter Joseph Lenné, der als Landschaftsarchitekt nicht nur die Gartenkunst in Preußen, sondern auch viele Berliner Stadträume prägt. Benannt nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt nimmt der Hafen 1850 für fast 100 Jahre seinen Betrieb auf. Er verbindet die Spree mit dem ebenfalls von Lenné entworfenen Spandauer Schifffahrtskanal.

Obwohl das Hafenbecken technischen Anforderungen entspricht, ist es wie ein Schmuckbassin gestaltet, das bis heute den städtischen Raum aufwertet. Das Hafenbecken liegt in direkter Nachbarschaft zweier Bahnhöfe, dem Hamburger und Lehrter Bahnhof. Sowohl Güter als auch Reisende können hier vom Wasser auf die Schiene wechseln.

Als 1913 der Osthafen und 1923 der Westhafen eröffnen, lösen sie den Humboldthafen ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt der Hafen im Schatten der nahe gelegenen Berliner Mauer und fällt für Jahre in einen Dornröschenschlaf.

Erst mit dem neuen Berliner Hauptbahnhof erwacht die Gegend zu neuem Leben. Der Neubau des Hauptbahnhofs zu Beginn des neuen Jahrtausends benötigt Platz. Dafür muss der historische Lehrter Stadtbahnhof von 1882 weichen. Das monumentale Gebäude des Lehrter Fernbahnhofs wird bereits 1958 abgerissen.

Die Architekten des Flughafens Tegel – Gerkan, Marg & Partner – entwerfen auch den lichtdurchfluteten Berliner Hauptbahnhof. Auf mehreren Gleisebenen kreuzen sich S-Bahn, U-Bahn sowie Regional- und Fernverkehrszüge. Rund um das Becken des Humboldthafens und den Hauptbahnhof entsteht mit der Europacity ein neues Stadtviertel.

Hauptbahnhof und Humboldthafen sind Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Heidestraße 20C

10557 Berlin-Moabit

Industriekultur erleben

Kornversuchsspeicher

Hygienisches Getreidelager

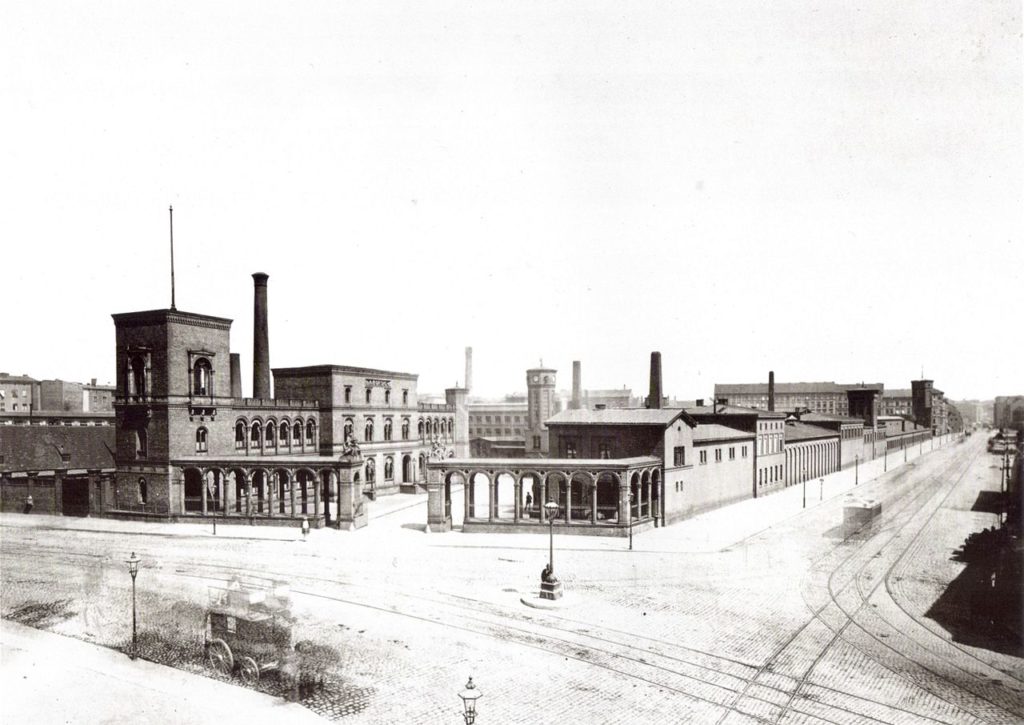

Ende des 19. Jahrhunderts wächst die Bevölkerung der Industriemetropole Berlin rasant. Die täglich steigende Zahl hungriger Mäuler erfordert neue Wege, um große Mengen an Lebensmitteln zu lagern. Auf dem Gelände des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit eröffnet 1898 daher der Kornversuchsspeicher. Das Gebäude entspricht damals dem modernen industriellen Speicherbau.

Mit wissenschaftlichen Methoden erprobt die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung neue Ideen zur Lagerung von Getreide. Ziel ist es, große Getreidemengen ohne Schädigung der Keim- und Backfähigkeit zu trocknen und zu lagern. Fünf Schüttböden und vier Silos fassen 1.130 Tonnen Getreide.

Die Versuche münden in eine neue Technik: die Schüttbodenspeicherung. Dabei wird das Getreide flach geschüttet und anschließend mit Bretterwänden separiert. 1915 ergänzt ein Erweiterungsbau den Kornversuchsspeicher. Die Anstrengungen lohnen sich. Dank der neuen Technik halbiert sich in den folgenden Jahren die Sterberate bei Menschen, die sich an schlechtem Brot vergiftet haben.

2019 beginnen Entkernungsarbeiten am Kornversuchsspeicher. Nur die äußere Hülle bleibt erhalten, um Büros, Gastronomie und Begegnungsorte einzubauen. Das Speichergebäude soll sich zum Wahrzeichen der modernen Europacity und der Wasserstadt Mitte wandeln.

Adresse

Nordufer 20

13353 Berlin-Wedding

Industriekultur erleben

Robert Koch-Institut

Forschung für menschliche Gesundheit

Robert Koch gilt gemeinsam mit Louis Pasteur als Begründer der Bakteriologie. 1876 entdeckt Koch, dass Mikroorganismen für Infektionskrankheiten verantwortlich sind. Sechs Jahre später identifiziert er den Erreger der Tuberkulose. Auf Basis von Kochs bahnbrechenden Leistungen in der medizinischen Forschung gründet die Preußische Regierung 1891 das Königliche Preußische Institut für Infektionskrankheiten. Robert Koch ist bis 1904 Leiter der Einrichtung. 1900 erhält das Institut ein eigenes Gebäude am Nordufer in Berlin-Wedding. Koch stirbt zehn Jahre später und wird in einem Mausoleum im Institut beigesetzt, das seit 1912 seinen Namen trägt: Robert-Koch-Institut.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 müssen alle jüdischen Wissenschaftler:innen das Institut verlassen. Während des NS-Regimes ist die Einrichtung zudem an Menschenversuchen in Konzentrationslagern und Heilstätten beteiligt. Nach vielen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg kann das Robert Koch-Institut (RKI) mit Hilfe der Alliierten seine Forschungsarbeit bereits 1945 wiederaufnehmen.

1978 bezieht das Robert Koch-Institut ein neues Laborgebäude, das ebenfalls am Nordufer liegt. Heutzutage hat das RKI mehrere Standorte, an denen Expertinnen und Experten Krankheiten erforschen, Risiken bewerten und Empfehlungen für den Gesundheitsschutz geben.

In das RKI-Gebäude von 1900 ist mittlerweile ein Museum eingezogen. Seit 2017 präsentiert das Museum nicht nur die Forschungsarbeit von Robert Koch. Als Public-Health-Besucherzentrum bietet es Einblicke in aktuelle Fragen der Gesundheits- und Präventionsforschung. Für viele überraschend: Besucherinnen und Besucher können auch einen Blick in das Mausoleum von Robert Koch werfen.

Das Robert-Koch-Institut ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Friedrich-Krause-Ufer 10-15

13353 Berlin-Moabit

Kontakt

turbinenhalle.berlin/

pm@turbinenhalle.berlin

Tel.: 0174 9600816

Industriekultur erleben

Kraftwerk Moabit

Pionier der industriellen Stromerzeugung

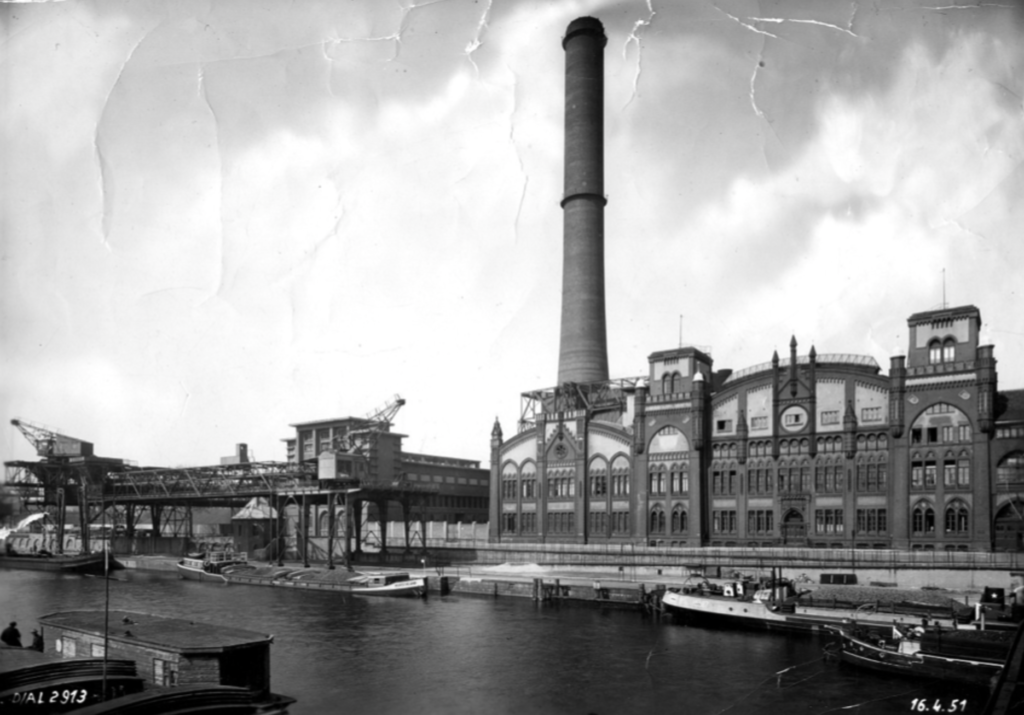

Wo ist der beste Standort für ein neues Kraftwerk? Weit von der dicht bebauten Innenstadt für spätere Erweiterungen, aber zugleich gut angeschlossen: So kommt die Kohle für den Betrieb per Schiff und Bahn, das Kühlwasser aus dem Schifffahrtskanal und die Innenstadt bleibt von rauchenden Schloten verschont. Das Kraftwerk Moabit erfüllt im Jahr 1900 mit seiner Lage am Spandauer Schifffahrtskanal all diese Anforderungen.

Dank der neuen Drehstromtechnik Ende des 19. Jahrhunderts ist der Bau eines Kraftwerks außerhalb der Innenstadt möglich. Denn erstmals kann Drehstrom mit hoher Spannung verlustarm über lange Strecken in verschiedene Bezirke geleitet werden. Dort wandeln Umspannwerke den Strom in niedrigere Spannung für Haushalte und Fabriken um. Das Kraftwerk Moabit, drei Jahre nach dem Kraftwerk Oberspree in Oberschöneweide erbaut, ist damals das zweite Drehstromkraftwerk in Berlin.

Um die wachsende Bedeutung der Stromerzeugung hervorzuheben, entwirft Franz Schwechten, Hofarchitekt von Kaiser Wilhelm II, für das Kraftwerk eine repräsentative Fassade im Stil der Neo-Renaissance. 1930 erweitern die Architekten Walter Klingenberg und Werner Issel das Kraftwerk Moabit. Kurz zuvor hatten sie bereits mit dem Kraftwerk Klingenberg neue Maßstäbe im Kraftwerksbau gesetzt.

Inzwischen betreibt Vattenfall das Kraftwerk und setzt seit Ende 2013 auch Biomasse als Energieträger ein. In der denkmalgeschützten Turbinenhalle befindet sich mittlerweile eine Eventlocation.

Das Kraftwerk Moabit ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Am Spreebord 5

10589 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Kraftwerk Charlottenburg

Perlenkette von Kraftwerksbauten

Das Kraftwerk Charlottenburg beansprucht heute ein großes Areal am Ufer der Spree. Seit über 120 Jahren wächst es stetig. Auftraggeber für den Bau ist 1900 die wohlhabende Stadt Charlottenburg, die mit dem benachbarten Berlin wetteifert. Das neue Kraftwerk soll die Stromversorgung der elektrischen Straßenbahn sichern. Außerdem erhofft sich die einstige Großstadt Charlottenburg den Zuzug industrieller Betriebe sowie wohlhabender Berlinerinnen und Berliner.

Konzeption und Bau des ersten Kohlekraftwerks übernimmt der damals 28-jährige Ingenieur Georg Klingenberg. Klingenberg entwickelt sich in den folgenden Jahren zum regelrechten Kraftwerksexperten. Nach seinen Plänen entstehen über 70 dieser Bauten, rund ein Drittel davon im Ausland.

Zeitgleich mit dem Kraftwerk eröffnet der Siemenssteg: Eine Brücke, die die elektrischen Leitungen über die Spree nach Charlottenburg führt und der Arbeiterschaft als Fußgängerbrücke dient.

Lastkähne versorgen das Kraftwerk über die Spree mit Kohle. Ein fahrbarer Kran entlädt ab 1911 die Schiffe. Eine Hängebahn transportiert den Brennstoff anschließend weiter zu einem Lagerplatz. Das für die Dampferzeugung benötigte Wasser kommt aus der Spree.

Mit seiner märkischen Backsteingotik demonstriert das Kraftwerk Charlottenburg das Selbstbewusstsein der Stadt. Nach der Eingemeindung Charlottenburgs nach Groß-Berlin 1920 betreiben die Berliner Städtischen Elektrizitätswerke (Bewag) das Kraftwerk weiter. Ab 1926 versorgt das Kraftwerk neben dem Rathaus beispielsweise auch die Deutsche Oper, das Schillertheater, das Stadtbad Krumme Straße und 70 weitere Gebäude mit Fernwärme.

In den folgenden Jahrzehnten kommen zahlreiche Erweiterungen hinzu. Dazu gehören ein Schalthaus im Stil der neuen Sachlichkeit (1925), ein Kesselhaus als vertikal gegliederter Kubus (1953), eine Gasturbinenhalle (1975), eine Rauchgasentschwefelung (1989) und eine Rauchgasentstickung (1994). Vattenfall betreibt die heutige Anlage des Kraftwerk Charlottenburg in einem auffälligen orangefarbenen Gebäude. Seit 2001 wird es nicht mehr mit Kohle, sondern Erdgas betrieben.

Das Kraftwerk Charlottenburg ist Teil der Digitalen Tour „Remaking Berlin“. Der Virtuelle Rundgang nimmt die kritische Infrastruktur Berlins zwischen 1920 und 2020 unter die Lupe.

Unsere Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3 blickt näher auf Charlottenburg und Moabit, dabei nimmt sie auch das Kraftwerk in den Fokus.

Adresse

Fraunhoferstraße 11-12

10587 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt

Lernort für Arbeitsschutz

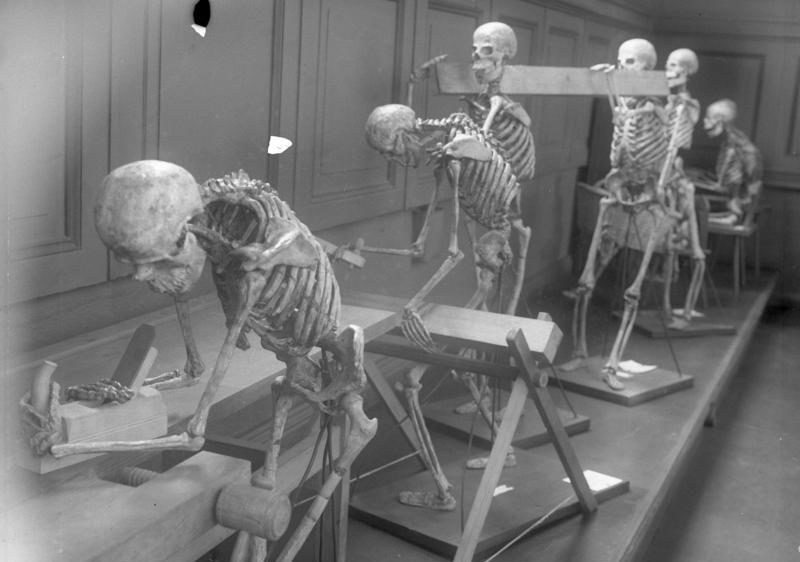

Ende des 19. Jahrhunderts gründen sich erste Berufsgenossenschaften. Sie kämpfen unter anderem für Unfallverhütung und Arbeitsschutz. Im Zuge dieser Bewegung findet 1883 in Berlin eine erste Ausstellung mit dem Titel „Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswesens“ statt. Sie widmet sich den Themen Stadthygiene, Arbeitsschutz und Armenpflege.

Die Ausstellung ist ein Publikumsmagnet, in fünf Monaten kommen rund 870.000 Besucher:innen. Nach weiteren erfolgreichen Wechselausstellungen entsteht 1903 schließlich ein fester Ort für die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“. Die Dauerausstellung informiert in den folgenden Jahren mit Hilfe von Modellen, Lehrgängen, Vorträgen und sogar ersten Filmen über Arbeitsschutz. 1927 erfolgt die Umbenennung in Deutsches Arbeitsschutzmuseum.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgen düstere Zeiten. Das Regime benennt das Museum um in „Reichsstelle für Arbeitsschutz“. Zwei Mitarbeiterinnen werden Anfang der 1940er-Jahre hingerichtet, weil sie einer Widerstandsgruppe angehören. Das Museum wird bei Luftangriffen 1943 schwer beschädigt, die Ausstellungsbestände verlassen die Stadt. Damit endet der Museumsbetrieb in Berlin.

1951 beginnt das neue Bundesinstitut für Arbeitsschutz in Koblenz mit dem Aufbau einer neuen Wanderausstellung. Parallel dazu entsteht in der DDR 1967 eine Dauerausstellung zu Arbeitsschutz im Dresdner Hygiene-Museum. Schließlich eröffnet 1993 die Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) in Dortmund und informiert bis heute über aktuelle Entwicklungen zum Thema.

Das historische Gebäude der „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“ in Berlin nutzt heute die Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Adresse

Franklinstraße 1

10587 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Altes Nivea-Haus

Kosmetische Fabrik Alfred Heyn

An der Gebäudeseite prangt das weltbekannte Logo. Dunkelblau, kreisrund und in der Mitte der Schriftzug: NIVEA. Weit weniger bekannt ist der Bauherr des Gebäudes. 1956 errichtet die Firma „Alfred Heyn, Parfüm und Kosmetik Großhandlung“ das Verwaltungsgebäude an der Franklinstraße in Berlin-Charlottenburg. Direkt daneben entstehen Fabriken für Kosmetikprodukte.

1981 übernimmt die Firma Guhl die Fabrikanlage und produziert Haarpflegemittel. Kurze Zeit später zieht die Beiersdorf AG ein. Unter der Marke NIVEA produziert sie bis heute Spülungen, Shampoos und Duschbäder für den europäischen Markt. Täglich befüllt das Unternehmen am Salzufer rund eine Millionen Flaschen.

Adresse

Fasanenstraße 1, Eingang D

10623 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Garten der TU Berlin

Begehbares Lehrbuch

Ein Garten für die praxisorientierte Lehre: Was für eine Revolution an den Universitäten um 1900. In einem kleinen Garten der TU Berlin, hinter dem Hauptgebäude, können Studierende seit mehr als 100 Jahren drei Relikte der Berliner Stadtgeschichte unter die Lupe nehmen.

Da ist zum einen die Ruine einer ehemaligen Bogenhalle. Diese ist zwischen 1860 und 1887 der Eingangsbereich zu den Borsig-Werken an der Chausseestraße. Die Bogenhalle soll den Blick auf den Hof versperren, damit Passanten sich nicht vom Anblick der unfeinen Arbeiterschaft gestört fühlen. Nach dem Abriss der gesamten Fabrik 1887 wird ein Teil der Bogenhalle 1901 im Garten der Technischen Hochschule Berlin aufgestellt.

Ein weiteres Relikt in diesem Garten der TU Berlin ist ein dorisches Säulenpaar. Es stammt von den 1907 abgerissenen Steuerhäusern an der nahe gelegenen Charlottenburger Brücke. Das dritte Relikt ist hier eine ionische Säule, die einst im Eingangsportal des Schinkel-Doms von 1821 am Lustgarten stand. Die Hohenzollern lassen den Dom 1893 für den Neubau abreißen, weil der kleine Dom für sie zu bescheiden wirkt.

Hinter der Bogen-Halle liegen zum anderen Schienen und Teile einer Signalanlage für Züge. Dieses historische Versuchsstellwerk dient als Eisenbahnlehranlage für das Fachgebiet Bahnbetrieb und Infrastruktur der TU Berlin.

Adresse

Müller-Breslau-Straße 12

10623 Berlin-Tiergarten

Industriekultur erleben

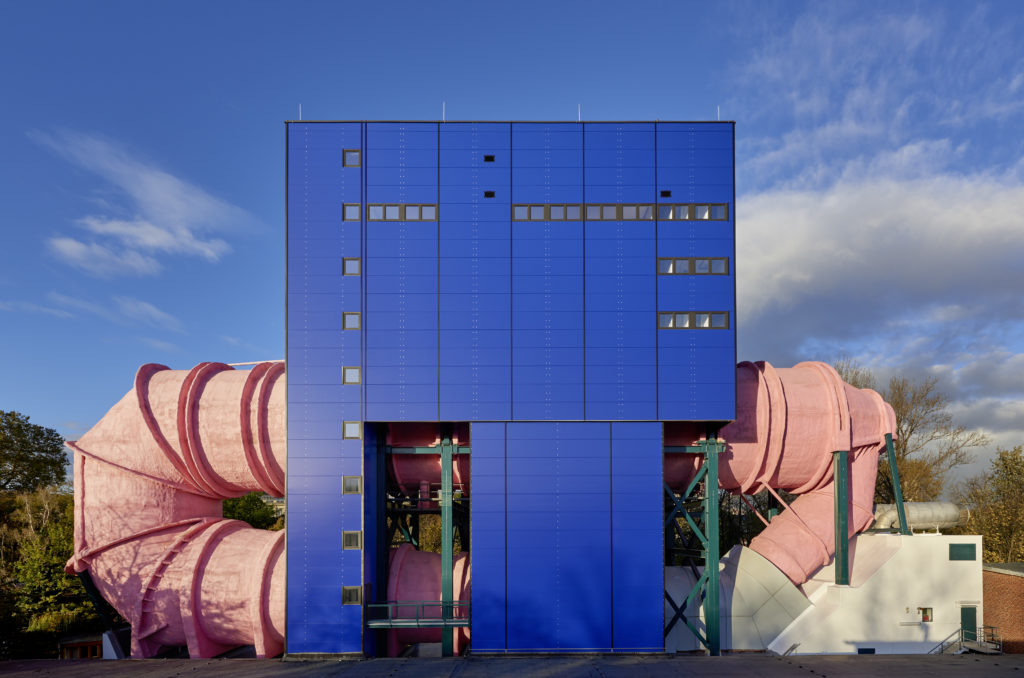

Umlauftank 2

Ikone der Pop-Art-Architektur

Ein Industriedenkmal in Pink und Blau. Selbst im bunten Berlin fällt der futuristische Umlauftank 2 der ehemaligen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf. Seit 1974 durchdringt das 120 Meter lange pinkfarbene Umlaufrohr die blaue Laborhalle.

Im Rohrkreislauf befindet sich eine Turbine, die den Wasserstrom in das Laborgebäude lenkt. In diesem weltweit größten Umlauftank werden bis zu neun Meter lange Schiffsmodelle der Strömung ausgesetzt und verschiedene Versuche durchgeführt. Heute ist die Versuchsanstalt mit dem Umlauftank 2 eine Zentraleinrichtung der TU Berlin. Internationale Fachleute forschen hier im Bereich der Nautik.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Versuchsanstalt liegt die von Albert Speer für die „Welthauptstadt Germania“ verbreiterte Straße des 17. Juni. Architekt Ludwig Leo schafft mit seiner „Rosa Röhre“ 1974 bewusst einen Kontrast zur größenwahnsinnigen Architektur der Nationalsozialisten. Sein Bau in Pop-Art-Architektur erweitert die historische Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau.

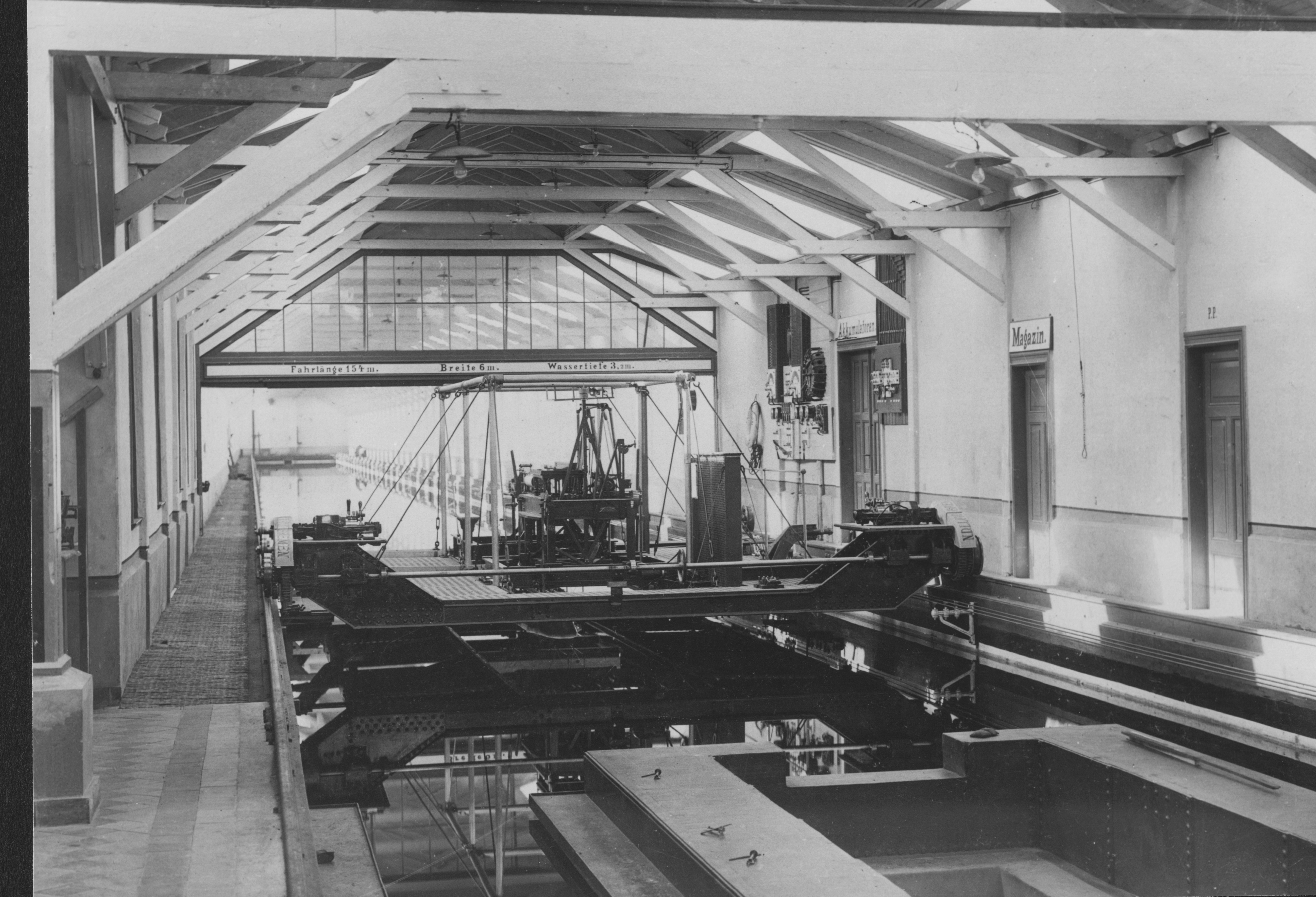

Was die wenigsten wissen: Die Geschichte der Experimentieranstalt beginnt bereits unter Kaiser Wilhelm II. 1903 eröffnet die Königliche Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf der kleinen Schleuseninsel. Auf Initiative des marinebegeisterten Kaisers testen Forscher in einer langen Strömungsrinne verschiedene Schiffsformen und -antriebe für damals neue Kriegsschiffe. Damit beeinflussen sie die Schiffstechnik Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit.

Der Umlauftank 2 ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation

Adresse

Lützowstraße 102-104

10785 Berlin-Tiergarten

Industriekultur erleben

Maggi-Haus

Flüssigwürze mit geheimem Rezept

1911 zieht die Maggi GmbH aus Singen in ihren neuen Firmensitz in Berlin-Tiergarten. Der Bau wirkt zu dieser Zeit riesig. Doch um in der Reichshauptstadt Präsenz zu zeigen, muss das Gebäude von Architekt R. Schubring schließlich etwas hermachen. In das repräsentative Vorderhaus zieht die Hauptverwaltung, die Lager befinden sich in vier Hinterhöfen. Das reich verzierte Maggi-Haus strahlt das Selbstverständnis einer erfolgreichen Firma aus.

Bereits 1886 erfindet Julius Maggi die flüssige Suppenwürze. Sein Ziel ist es, durch nahrhafte, schmackhafte und preiswerte Lebensmittel die schlechte Ernährung der Arbeiterschaft zu verbessern. Zu seinen Pionierleistungen in der industriellen Lebensmittelproduktion zählen beispielsweise der Brühwürfel, die Tütensuppe und natürlich das „Maggi“ in der braunen Flasche.

Das Rezept für die Flüssigwürze, die die Firma in Singen produziert und weltweit verkauft, ist streng geheim. Damit die Beschäftigten dem Unternehmen dauerhaft treu bleiben und auch aus Sorge vor Betriebsspionage, führt die Firma Sozialleistungen ein. Dazu gehören beispielsweise Wohnungen und Firmenkantinen, ab 1895 eine eigene Renten- und Krankenkasse sowie ab 1911 eine Kinderzulage für Beschäftigte.

Pioniergeist beweist das Unternehmen auch in der Vermarktung seiner Produkte. Sammelbilder, Punktesammeln mit Prämien und die Verkostung der Produkte gehören beispielsweise bereits Ende des 19. Jahrhunderts zum Marketing-Konzept des Konzerns.

Schließlich fusioniert im Jahr 1947 Maggi mit der Firma Nestlé. Der Name bleibt in den Produkten erhalten. Das Maggi-Haus in Berlin nutzen heute verschiedene Gewerbebetriebe.