Adresse

Französische Straße 1-7, 63-68

10117 Berlin-Mitte

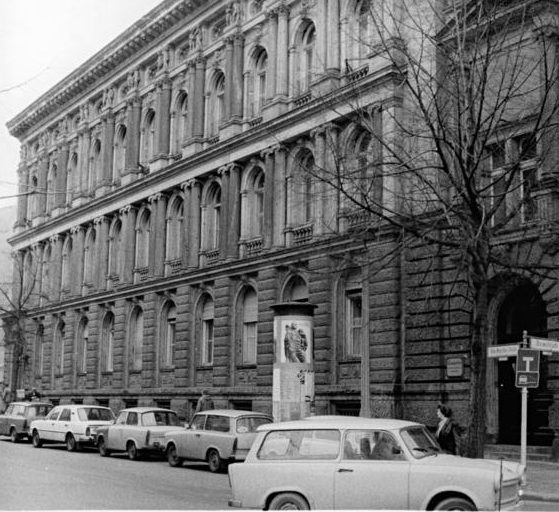

Deutsche Bank

Die 1870 gegründete Deutsche Bank beauftragte die Architekten Hermann Ende und Wilhelm Böckmann mit der Planung ihrer eigenen Niederlassung. Dafür erwarb sie ein großes Grundstück an der Französischen Straße. In den Jahren zwischen 1871 und 1910 expandierte das Bankhaus stark. Die Um- und Erweiterungsbauten waren zum Teil mit Brücken untereinander verbunden. Um 1914 verteilte sich der Gebäudekomplex der Deutschen Bank schließlich auf drei Straßenblöcke.

Die von namhaften Bankiers und Industriellen gegründete Bank sollte von Anfang an als wichtige Stütze des deutschen Exports dienen. Sie war eng verbunden mit der Industrie und unterstützte deutsche Firmen bei der Ausführung von Projekten in der ganzen Welt. Die eigens gegründete Deutsche Überseeische Bank war vor allem im Lateinamerikageschäft ein wichtiger Geldgeber der deutschen Industrie.

Im Zweiten Weltkrieg trugen die Bankgebäude starke Schäden davon. Sanierungen und Neubauten prägten daher die 1950er Jahre. Bis 1990 befand sich in den Komplexen an der Mauerstraße das Ministerium des Inneren der DDR. Nach der Wiedervereinigung ziehen verschiedene Bundesministerien ein.

Download Publikation

Adresse

Behrenstraße 32/33

Französische Straße 42-44

Charlottenstraße 33

10117 Berlin-Mitte

Berliner Handels-Gesellschaft

Schon bei der Eröffnung des Hauptsitzes der Berliner Handels-Gesellschaft im Jahr 1900 war diese ein wichtiger Partner der Industrie in Berlin. 1856 gegründet, finanzierte die Bank in den ersten Jahren vor allem den Bau von Eisenbahnen. Bankier Carl Fürstenberg übernahm 1883 die Gesellschaft und richtete sie auf die Finanzierung von Industrie aus. Er schaffte es, große Betriebe langfristig an die Bank zu binden. Zum Beispiel hatte der Vorstandsvorsitzende der AEG automatisch den Vorsitz im Verwaltungsrat der Berliner Handels-Gesellschaft inne.

1933 mussten drei der vier Geschäftsinhaber der Bank ihre Posten aufgeben. Die diskriminierende Politik der Nationalsozialisten zwang die jüdischen Bankiers dazu, das Land zu verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg tätigte die Bank ihre Geschäfte hauptsächlich im neuen westdeutschen Bankenzentrum Frankfurt am Main. Das Gebäude in der Behrenstraße blieb jedoch bis heute als Bankhaus erhalten. Erst zog die Staatsbank der DDR in die eindrucksvollen Räumlichkeiten ein, die einen ganzen Block beanspruchen. 1994 übernahm dann schließlich die Kreditanstalt für Wiederaufbau das Gebäude.

Download Publikation

Adresse

Mariendorfer Damm 1-3

12099 Berlin-Tempelhof

Industriekultur erleben

Ullsteinhaus Tempelhof

Das modernste Druckhaus Europas

Das Ullsteinhaus ragt am Teltowkanal empor. Mit seinem imposanten Turm prägt es die Gegend um den Tempelhofer Hafen. Der Ullstein-Verlag und sein Druckhaus stehen für die Höhen und Tiefen deutscher Pressegeschichte.

1877 gründet Leopold Ullstein einen Verlag. Dieser wächst schnell und gibt die Berliner Zeitung sowie die Berliner Abend- und Morgenpost heraus. Um 1900 gehört Ullstein ein ganzer Gebäudeblock im Zeitungsviertel an der Kochstraße in Berlin-Mitte. Bald erscheinen auch Bücher bei Ullstein. Später gehört sogar eine eigene Nachrichten- und Bildagentur zum Unternehmen.

Der Platz im Zeitungsviertel wird in den 1920er-Jahren knapp. Architekt Eugen Schmohl ist daher mit den Plänen für ein neues Druckhaus beauftragt. 1927 eröffnet das imposante Ullsteinhaus in Tempelhof, das nicht nur die Größe, sondern auch die Modernität des Verlags widerspiegelt. Bis 1957 ist es das höchste Hochhaus Deutschlands. Über die Stockwerke verteilen sich nicht nur Redaktionsräume mit zahllosen Schreibmaschinen, sondern auch die Druckplattenherstellung, Drucksäle und Buchbindereien. Eine Kantine mit Terrasse bietet beste Aussicht auf den Hafen.

Bereits sieben Jahre später ist die jüdische Familie Ullstein allerdings gezwungen, ihr Unternehmen zu verkaufen. 1937 verdrängt das NS-Regime den Namen Ullstein aus der Öffentlichkeit. Fortan sitzt der Deutsche Verlag im Deutschen Haus in Tempelhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten die Ullsteins ihren Verlag zurück. 1956 erwirbt Axel Springer Anteile am Verlag und übernimmt drei Jahre später die Aktienmehrheit. Das Ullsteinhaus geht an den Stuttgarter Verleger Weitpert. Er führt es bis zu seiner Insolvenz 1985 als Druckhaus Tempelhof. Das einstige Zentrum für Presse und Medien ist inzwischen ein Geschäftshaus.

Adresse

Uferstraße 8-11

13357 Berlin-Gesundbrunnen

Industriekultur erleben

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Uferhallen Gesundbrunnen

In der Uferstraße entstand ab 1892 eine große Werkstatt zur Wartung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Inzwischen ist das Gelände als Uferhallen bekannt. In den Anfangsjahren reparierte die Werkstatt vor allem die Wagen der Pferdestraßenbahnlinien. Später kamen vermehrt elektrisch betriebene Straßenbahnlinien hinzu.

Im Jahr 1929 schlossen sich diverse Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, zusammen. Bereits drei Jahre zuvor hatte der Architekt Jean Krämer das Gelände neben der Panke komplett umgeplant. Für seine Straßenbahn-Infrastrukturbauten bekannt, errichtete er auch hier zahlreiche Neubauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzt die BVG die Hallen als Omnibusbetriebshof. Die gut erhaltenen Uferhallen werden seit der Stilllegung der Hauptwerkstatt 2006 größtenteils von Kunstschaffenden als Ateliers verwendet. 2017 erwarben private Investoren das Areal. Zwei Jahre später schließen sich die ansässigen Künstler:innen zum Uferhallen e.V. zusammen, um das denkmalgeschützte Ensemble zu erhalten und auch zukünftig als Kulturstandort zu sichern.

Adresse

Fährstraße

14469 Potsdam

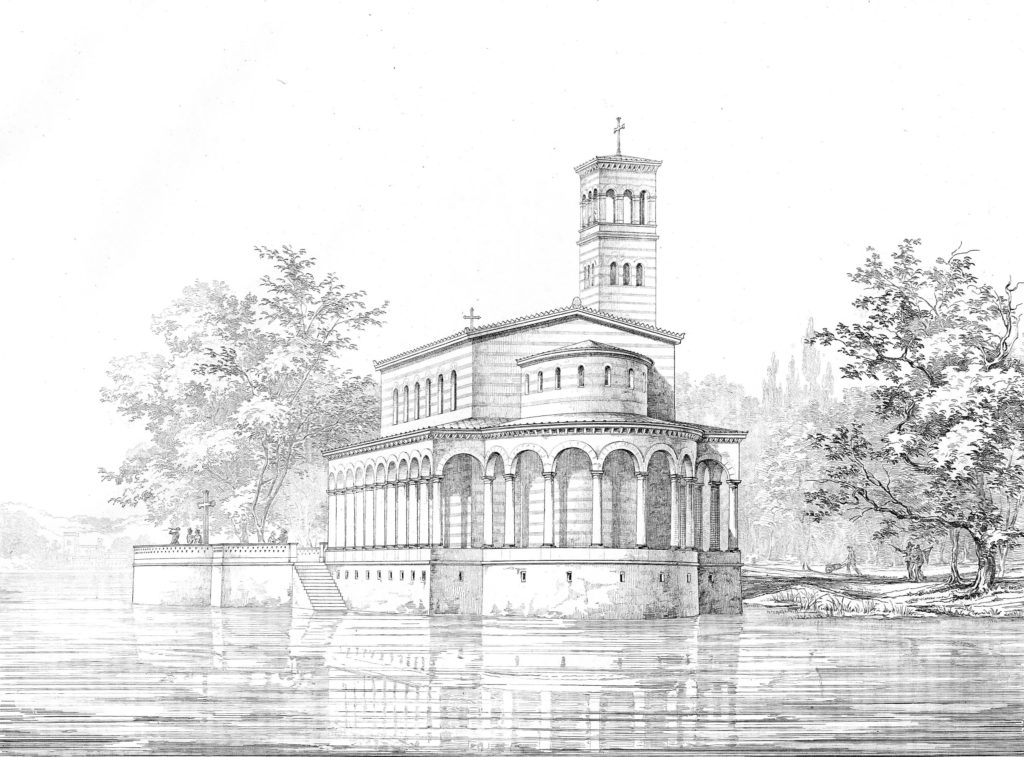

Glockenturm Sacrower Heilandskirche

Südlich des Potsdamer Ortsteils Sacrow entstand 1844 eine Kirche mit freistehendem Glockenturm nach italienischem Vorbild erbaut. 1897 errichteten die Physiker Adolf Slaby und Georg Graf von Arco im Glockenturm die erste deutsche Antennenanlage für drahtlose Telegraphie. Von der Station auf dem Glockenturm glückte die Übertragung zu der 1,6 km entfernten Empfängerstelle auf der Matrosenstation Kongsnæs am gegenüberliegenden Ufer des Jungfernsees. Im Herbst 1897 gelang schließlich eine Funkverbindung von Schöneberg nach Rangsdorf. Ein Jahr später überbrückte die Verbindung bereits über 60 km nach Jüterbog.

Seit 1928 erinnert ein Gedenkstein an den geglückten Versuch von 1897. Nachdem in den 1990er Jahren eine Kopie eingesetzt wurde, ist das Original inzwischen im Technikmuseum zu sehen.

Erbaut

ab 1887

Bauherr

Schultheiss Brauerei AG

Architekt

Franz H. Schwechten

Früher

Brauereigelände

Heute

Kulturzentrum, Gastronomie, Museum, Gewerbeflächen

Adresse

Schönhauser Allee 36

10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Kontakt

Tel.: 030/44 35 21 70

info@tic-berlin.de

www.kulturbrauerei.de

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Eberswalder Straße o. Senefelderplatz)

Tram: M1, M10, M12 (Haltestelle Eberswalder Straße)

Nachtbus: N52 (Haltestelle Eberswalder Straße)

Öffnungszeiten

Gelände rund um die Uhr zugänglich

Touristeninfo (Sudhaus, Haus 2):

Di. bis So. 12:00 bis 17:30 Uhr (Öffnungszeiten können saisonal abweichen)

Eintritt

Gelände frei zugänglich

Kultureinrichtungen siehe Website

Führungen

Kostenloses Guidesystem für mobile Endgeräte

Führungen auf Anfrage, kostenpflichtig

berlinonbike.de/alle-touren/kulturbrauerei-fuhrung/

Barrierefreiheit

Eingeschränkt

ERIH-Mitglied

KulturBrauerei

Kühles Bier aus tiefen Kellern

Von der U-Bahnstation Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg strömen Nachtschwärmer in die KulturBrauerei. Schon von weitem tönen tiefe Bässe aus den verschiedenen Clubs auf dem 25.000 m² Areal. In der Nacht und auch am Tag ist die KulturBrauerei ein Ort zum Essen, Trinken und Tanzen. Das Museum zum Alltag in der DDR, ein Kino und ein Fahrradverleih runden das kulturelle Angebot ab.

1853 übernimmt Jobst Schultheiss eine bayrische Bierbrauerei und den dazugehörigen Lagerkeller in der Schönhauser Allee. Er gibt dem Unternehmen seinen Namen und wird schließlich zu einem der erfolgreichsten Bierbrauer in Berlin. Als Richard Roesicke die Brauerei 1864 übernimmt, behält er nicht nur den Braumeister, sondern auch den eingeführten Namen der Brauerei bei. Durch den Zusammenschluss mit weiteren Unternehmen entwickelt sich die Schultheiss-Brauerei schließlich zur größten Brauerei Deutschlands.

In der Schönhauser Allee schafft der renommierte Berliner Architekt Franz Schwechten ab 1878 einen modernen Produktionsstandort mit einem repräsentativen Ausschank. Sudhaus, Lagerhalle, Böttcherei – noch heute sind die früheren Nutzungen an den Gebäuden ablesbar. Der Brauereibesitzer Richard Roesicke setzt sich außerdem für gute Arbeitsbedingungen ein. Es entstehen beispielsweise Invalidenwerkstätten, Kindereinrichtungen und eine Bäderabteilung.

Im Nationalsozialismus gilt die Schultheiss-Brauerei als „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“. Kriegsgefangene müssen Transport- und Hilfsarbeiten übernehmen. In den Tiefkellern produzieren ukrainische Zwangsarbeiterinnen für die Rüstungsproduktion der Telefunken AG. Nach Gründung der DDR geht die Bierproduktion staatlich organisiert als Volkseigener Betrieb (VEB) weiter. Das letzte Bier am Standort Schönhauser Allee wird 1967 abgefüllt. Mit dem Jugendclub Franz-Club beginnt 1970 die kulturelle Nutzung des Areals. Der ganze Brauerei-Komplex erhält 1974 Denkmalstatus. Dennoch ist das Gelände 1990 vom Verfall bedroht. Mit dem Konzept, das in den folgenden Jahren entsteht, etabliert sich eine bis heute tragfähige Mischung aus kommerzieller und kultureller Nutzung.

Der Sozialisierung der Arbeitswelt ist ein Abschnitt innerhalb der Meilensteine der Berliner Industriegeschichte gewidmet.

Download Publikation

Erbaut

1871 - 1874, 1898, Umbauten

Bauherr

Reichspostamt

Architekt

Carl Schwatlo u.a.

Früher

Kaiserliches Generalpostamt, Reichspostmuseum

Heute

Museum

Adresse

Leipziger Straße 16

10117 Berlin-Mitte

Kontakt

Tel.: 030-20 29 40

mfk-berlin@mspt.de

www.mfk-berlin.de

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Mohrenstraße o. Stadtmitte), U6 (Haltestelle Stadtmitte)

Bus: M48, 265 (Haltestelle U Stadtmitte/Leipziger Straße), 200 (Haltestelle Mohrenstraße)

Öffnungszeiten

Di. bis Fr.: 9:00 bis 17:00 Uhr

Sa./So./Feiertag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Jeder 3. Mi. im Monat: 9:00 bis 20:00 Uhr

Geschl. am 01.01., Ostermontag, Pfingstmontag, 24., 25. u. 31.12.

Eintritt

Erwachsene 8 €, ermäßigt 4 €,

Eintritt frei unter 18 Jahren.

Führungen

Führungen mit verschiedenen Schwerpunkten siehe Website, Anmeldung meist direkt vor Ort.

Barrierefreiheit

eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Warmes Licht und kühles Bier

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Museum für Kommunikation Berlin

Von Rauchzeichen, Rohrpost und Robotern

Die Begrüßung im Museum für Kommunikation Berlin fällt überraschend aus: In der imposanten Eingangshalle heißen freundliche Roboter die Besucherinnen und Besucher willkommen. Dieses Museum ist ein Ort, an dem sich Menschen (und Roboter) begegnen, austauschen und unterhalten. Der Name des Museums ist dabei Programm. Schließlich geht es um bedeutende Fragen unserer Zeit:

- Wie hat sich der Umgang mit Zeichen, Codes und Medien im Laufe der Zeit verändert?

- Wie prägen neue Formen der Kommunikation unser privates und öffentliches Leben?

- Welche Zukunftsperspektiven gibt es für unsere Informationsgesellschaft?

Kommunikation prägt schließlich schon immer das Leben der Menschen. Beginnend beim Rauchzeichen bis hin zum heutigen Smartphone – die umfangreiche Sammlung des Museums spiegelt unsere vielfältigen Formen von Kommunikation wieder. 1872 eröffnet das Museum als erstes Postmuseum der Welt. In der Schatzkammer befinden sich besondere Raritäten und kostbarste Exponate. Dazu gehören das erste „Telephon“ von Johann Philipp Reis und die wohl berühmtesten Briefmarken: die Blaue und die Rote Mauritius.

Interaktion ist im Museum für Kommunikation Berlin ausdrücklich erwünscht. So laden beispielsweise eine funktionsfähige Rohrpostanlage und ein Green-Screen-Studio zum Ausprobieren ein.

Der Rundfunkgeschichte ist ein Meilenstein der Berliner Industriekultur gewidmet.

Adresse

Reinbeckstraße 10

12459 Berlin-Oberschöneweide

Kontakt

Tel.: 030/53 00 70 42

info@industriesalon.de

www.industriesalon.de

Anfahrt

Tram: 27, 60, 67 (Haltestelle Firlstraße),

M17, 21, 27, 37 (Haltestelle Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße)

Öffnungszeiten

Mi. bis So. 14:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

Spende erbeten

Stadtführungen kostenpflichtig

Führungen

u.a. Fr. 14:00, So. 12:00 Uhr

und auf Anfrage.

Bitte Website beachten

(Anmeldung erbeten)

Barrierefreiheit

eingeschränkt

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Wasser und Strom

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Wissenswertes

Industriesalon Schöneweide

Das Tor zur Elektropolis

Eine schnaufende Lokomotive zieht schwer beladene Güterwagen durch die Straßen. Die „Bullenbahn“ verbindet Industriestandorte in Oberschöneweide mit den Rangierbahnhöfen Niederschöneweide und Rummelsburg. Es ist laut und betriebsam Ende der 1980er Jahre in Schöneweide. Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter strömen zum Schichtwechsel durch die Fabriktore – hier im größten innerstädtischen Industriegebiet der DDR.

Doch diese Zeiten sind längst vergangen. Über hundert Jahre industrielle Entwicklung haben Schöneweide geprägt und bis heute sichtbare Spuren hinterlassen. Die Wasserlage und die Nähe zur Eisenbahn begünstigen Ende des 19. Jahrhunderts die Ansiedlung von neuen Fabriken. Maßgeblich für die Entwicklung von Oberschöneweide wird die Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft (AEG) unter Emil Rathenau. In rascher Folge entstehen ab 1897 neue Anlagen, wie beispielsweise das erste Drehstromkraftwerk Europas und ein hochmodernes Kabelwerk. Außerdem entstehen Versorgungseinrichtungen, Verwaltungs- und Wohnsiedlungen – aus Oberschöneweide wird eine Industriestadt mit Modellcharakter.

Krananlagen, Bahngleise, die die Straßen durchziehen und Fabrikhallen mit großen Fensterfassaden dominieren bis heute das Stadtbild. Nach dem abrupten Aus für die DDR-Großbetriebe Anfang der 1990er-Jahre stehen viele Gebäude leer. Große Teile der Industrieanlagen unterliegen mittlerweile dem Denkmalschutz – doch das rettet sie nicht in jedem Fall vor dem Abriss.

Aus einer nachbarschaftlichen Initiative heraus und mit Unterstützung lokaler Unternehmen entsteht 2009 der Industriesalon Schöneweide. Das Besucherzentrum und Museum ist inzwischen als Startpunkt für die Erkundung der „Elektropolis Berlin“ etabliert. Über Führungen und Sonderausstellungen hinaus engagiert sich der Industriesalon mit vielfältigen Veranstaltungen wie beispielsweise Podiumsgesprächen und der Organisation von Architekturwettbewerben für den Erhalt des industriellen Erbes.

Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte widmen sich auch der »Elektropolis Berlin« und den Themen »Repräsentieren und Produzieren in Ost-Berlin«.

Der Industriesalon Schöneweide ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Adresse

Jägerstraße 42–44,

Oberwallstraße 4a–5

10117 Berlin-Mitte

Generaltelegrafenamt

Ab 1862 wurde das Generaltelegrafenamt in der Jägerstraße in Mitte errichtet. Das erste Gebäude weltweit, das ausschließlich der Telegrafie diente. 1876 begann der Ausbau eines unterirdischen Telegrafenkabelnetzes mit Zentrum in Berlin. Sie sollte schnelle Kommunikation garantieren. Der wachsende Telegrafenverkehr und die neue Fernsprechvermittlung führten schließlich zu einem weiteren Neubau an der Oranienburger Straße. Das Gebäude in der Jägerstraße blieb vor Zerstörungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg verschont. Deshalb kann man heute noch das ehemalige Generaltelegrafenamt mit seiner eindrucksvollen Sandsteinfassade betrachten. Skulpturen an der Fassade stellen die verschiedene Abläufe der Telegrafie und Telefonie dar.

Der zentrale Telegrafensaal im Erdgeschoss beherbergte auf einer Grundfläche von 860 m² 100 Typendruck-Telegrafenapparate. 250 Morseapparate waren im ersten Obergeschoss untergebracht. Das zweite Obergeschoss umfasste nicht nur zahlreiche Büroräume, sondern auch die Dienstwohnung des Amtsvorstehers. Noch heute dient das imposante Gebäude „fernmeldetechnischen“ Zwecken und ist inzwischen Sitz der Deutschen Telekom AG.

Adresse

Hammarskjöldplatz

14055 Berlin-Charlottenburg

Industriekultur erleben

Funkturm

Pionierort der Radiogeschichte

Der neue stählerne Funkturm ist bei seiner Fertigstellung 1926 der höchste Turm Deutschlands und das Highlight der dritten Deutschen Funkausstellung. Er ist das Ergebnis einer Abmachung: Das Berliner Messeamt baut den Funkturm, dafür verpflichtet sich die Radioindustrie zu einer jährlichen Branchenschau auf dem neuen Messegelände.

Anfang der 1920er-Jahre ist Berlin im Rundfunkfieber: Auf die erste Live-Funkübertragung aus Königs Wusterhausen folgt mit der „Funkstunde“ 1923 das erste reguläre Radioprogramm. 1924 erleben hunderttausende Besucher:innen auf der ersten „Großen Deutschen Funkausstellung“ die neuen Empfangsgeräte. Der Verband der Radioindustrie errichtet für diese Ausstellung auf dem Messegelände das „Haus der Funkindustrie“ – eine hölzerne Halle – sowie einen ersten hölzernen Sendemast. Diesen Mast soll der neue Funkturm 1926 ersetzen.

Sein Architekt Heinrich Straumer lässt sich vom Pariser Eiffelturm inspirieren: Das sich nach oben verjüngende Stahlfachwerk trägt ein Restaurant und eine noch höher gelegene Aussichtsplattform. Ein Fahrstuhl bringt die Besucherinnen und Besucher in der transparenten Stahl-Konstruktion in die Höhe. Ein geradezu schwindelerregendes Erlebnis. Die eigentliche Funktion allerdings, das Senden, übernehmen an der Turmspitze angehängte Antennen. Am Boden lagert das gesamte Bauwerk auf vier großen Porzellanisolatoren, um es als Antennenträger gegen die Erde zu isolieren. Das Restaurant in 48 Metern Höhe avanciert zum Ausflugsziel. Die Holzvertäfelungen mit filigranen Intarsien im Jugendstil sind wunderschön.

Mit der Eröffnung des Haus des Rundfunk 1931 erhöht sich der Sendebetrieb stark. 1935 brennt die hölzerne Funkhalle allerdings vollständig ab, auch die Sendetechnik des Funkturms fällt für einige Zeit aus. Als am Ende des Zweiten Weltkriegs Granaten einen der vier Hauptträger zerfetzen, bleibt der 600 Tonnen schwere Turm dennoch stehen. Der Abriss wird diskutiert, aber schließlich verworfen. 1963 löst der Sender Scholzplatz den inzwischen denkmalgeschützten Funkturm als Sendeanlage für den Rundfunk ab.

Im Besitz des Landes Berlin sendet der Funkturm heute nur noch für den regionalen Polizei- und Mobilfunk. Als ein Wahrzeichen der Stadt und des Messegeländes zu seinen Füßen erstrahlt der Turm zu allen Berliner Leitmessen in einer anderen Signalfarbe, so auch jährlich zur Internationalen Funkausstellung (IFA).

Übrigens: Die Eröffnungsrede der Funkausstellung im Jahr 1930 hält Albert Einstein höchstpersönlich. Die Bedeutung, die das neue Kommunikationsmedium Rundfunk zur damaligen Zeit hat, ist heute kaum mehr vorstellbar.

Download Publikation