Adresse

Lübecker Straße 1-2

10559 Berlin-Moabit

Wissenswertes

Fernsprechamt 2

Um 1910 breitete sich das Telefon rasend schnell aus. Als Folge platzte das Fernsprechamt 2 in Moabit in den erst 1894 errichteten Bauten aus allen Nähten. An deren Stelle errichtete die Deutsche Reichspost nach Plänen von Louis Ratzeburg und Otto Spalding einen 1912 fertiggestellten Neubau. Der durch hohe Fenster und Dachgauben besonders gut belichtete Vermittlungssaal lag im Obergeschoss. Das Erdgeschoss beherbergte hingegen den Bereich der Paketpost. Dazwischen lagen Verwaltung und Fernsprechtechnik.

1934 wurde das Fernsprechamt 2 umgebaut, um die bisherige Handvermittlungsstelle in ein Selbstanschlussamt umzuwandeln. In dem inzwischen leer stehenden Vermittlungssaal entstand 1936 eine öffentliche „Fernseh-Großbildstelle”, die bis zu 230 Zuschauerinnen und Zuschauern die Verfolgung der Olympischen Spiele ermöglichte. Eine frühe Form des heute beliebten Public Viewings.

Adresse

Karl-Liebknecht-Straße / Gontardstraße

10178 Berlin-Mitte

Fernsehturm Alexanderplatz

Die bis 1952 zurückreichenden Planungen für einen Fernsehturm in Ostberlin fanden erst ab 1965 ihre Umsetzung, nachdem der Standort westlich des Alexanderplatzes festlag. Als Basis entstand ein 250 m hoher Stahlbetonschaft in Form einer sich verjüngenden Röhre. Darauf setzte man den aus 120 Edelstahlsegmenten geformten, kugelförmigen Turmkopf auf. Über diesem ragt der 118 m hohe stählerne Antennenmast auf. Außer den Technikräumen befinden sich im Turmkopf auch ein Café und eine Aussichtsplattform. Mit 368 m Höhe ist der Fernsehturm das höchste Bauwerk Deutschlands.

Ende der 1990er Jahre finden umfangreiche Sanierungen an den Antennen und deren Tragwerk statt. Seitdem trägt der Antennenmast Abstrahleinrichtungen für den UKW-Rundfunk sowie für Digitalrundfunk und Digitalfernsehen.

Erbaut

1922 - 1929

Architekt

Otto Spalding

Früher

Fernamt

Heute

Telekom Inovation Arena

Adresse

Winterfeldtstraße 19–23

10781 Berlin-Schöneberg

Fernamt Berlin

Das Fernamt Berlin ist ein Zeugnis der Geschichte des Telefonierens. Die Berliner:innen möchten in den 1920-Jahren mehr und mehr auch überregional telefonieren. Das wirkt sich auf die Kapazitäten des Berliner Fernsprechverkehr aus. Die Selbstwähltechnik setzt sich zwar allmählich durch, doch das gelingt zunächst nur im lokalen Rahmen – für den Fernverkehr bleibt das „Fräulein vom Amt” unerlässlich.

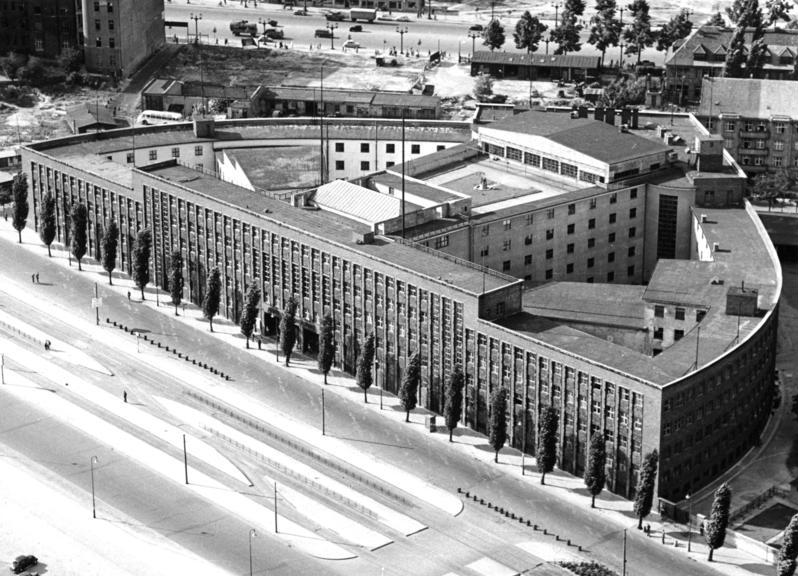

Zur Bewältigung des Gesprächsaufkommens lässt die Deutsche Reichspost in den 1920er-Jahren in der Winterfeldstraße in Berlin-Schöneberg einen gewaltigen Neubau errichten. Die damals größte Fernsprecheinrichtung Europas bietet Platz für bis zu 8.000 Beschäftigte. Der siebengeschossige Stahlskelettbau ist mit roten Klinkern verkleidet. Die Fassade weist expressionistische Stilelemente auf. Über dem mittig hervorgehobenen Treppenhaus des Fernmeldeamts prangt die Plastik des Reichsadlers.

Nachdem die Fernvermittlungsstelle in den 1980er Jahren in einen Neubau umgezogen war, erhält das ehemalige Fernamt eine neue Bestimmung. Heute sind hier Büros und Seminarräume der Deutschen Telekom AG sowie das Gründerzentrum “hubraum”.

Mehr zu Medien und Kommunikation erzählen wir in unseren Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

Adresse

Schönhauser Allee 123

10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Kontakt

www.colosseumberlin.com/

leon@colosseumberlin.com

Tel.: 030 921095624

Colosseum

Das berühmte Kolosseum in Rom ist nicht zu verwechseln mit dem Berliner Kino Colosseum. 1924 eröffnet das Colosseum als Kino mit 1200 Plätzen. Zuvor war das Gebäude eine Wagenhalle der Pferde-Eisenbahn und bis 1918 ein Omnibusdepot. Das neue Kino bot neben Filmen auch Vorstellungen mit orchestraler Begleitung an. Während des Zweiten Weltkrieges dienten die Räumlichkeiten als Lazarett. Vorübergehend beherbergte das Bauwerk das Metropol-Theater und fungierte bis 1963 als Premierenkino der DDR.

Seit 1992 gehörte das denkmalgeschützte Filmtheater zur Sputnik-Gruppe und später zur UCI Gruppe. Während der COVID-19-Pandemie schloss das Kino im März 2020. Seither kämpfte die Initiative „Rettet das Colosseum e.V.“ für den Erhalt des Kinos. 2023 öffnete das Colosseum mit einem neuen Betreiber wieder seine Türen für Kino-Besuchende.

Erbaut

ab 13. Jahrhundert

Früher

Binnenhafen

Heute

Hafen- und Schifffahrtsmuseum

Adresse

Märkisches Ufer

10179 Berlin-Mitte

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Märkisches Museum)

S-Bahn: S3, S5, S7, S9 (Haltestelle Jannowitzbrücke)

Eintritt

Eintritt frei, Spenden willkommen

Führungen

Nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Nein

ERIH-Mitglied

ja

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Historischer Hafen Berlin

Berlin ist aus dem Kahn gebaut

Während eines Spaziergangs entlang der Fischerinsel in Berlin-Mitte stoßen Flaneure auf ein maritimes Kleinod. Zwischen der Mühlendammschleuse und dem Märkischen Museum befindet sich der Historische Hafen Berlin. Alte Dampfschlepper, historische Maßkähne und typische Fahrgastschiffe des 20. Jahrhunderts liegen hier vor Anker.

Bereits im Mittelalter gibt es im historischen Zentrum Berlins erste Anlegestellen für den Warenverkehr. 1298 beurkundet der brandenburgische Landesherr Markgraf Otto V. schließlich die Erhebung eines Berliner Zolls, den Schifffahrtsverkehr und den Hafenbetrieb. Auch in den darauf folgenden Jahrhunderten bleiben die Wasserstraßen die wichtigsten Verkehrswege für den Waren- und Gütertransport. Mit Dampfschleppern und Maßkähnen kommen Anfang des 20. Jahrhunderts auch die so dringend benötigten Ziegel für den Wohnungsbau aus Brandenburg nach Berlin. Kohle aus der Lausitz und aus Schlesien sorgt für Wärme und Strom.

„Willkommen an Bord“ heißt es mittlerweile für alle Besucherinnen und Besucher des Berliner Maßkahns „Renate-Angelika“. Die Kajüten unter Deck geben einen Eindruck vom Leben auf dem Kahn, dazu informiert eine Ausstellung über die Hafengeschichte und die Bedeutung der Schifffahrt für die Stadtentwicklung. Das Restaurant „Spree Fumee“ lädt darüber hinaus zum kulinarischen Verweilen auf dem Kahn ein. Mit großem ehrenamtlichen Einsatz erhält die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V. die historischen Binnenschiffe in einem fahrtüchtigen Zustand.

Jahreshighlight im Historischen Hafen Berlin ist das An- und Abdampfen zu Saisonbeginn und -ende. Auf historischen Dampfschiffen geht es dabei von Berlin-Mitte bis vor die Tore Köpenicks und zurück.

Mehr Informationen zu Berlins Wasserwegen finden Sie in den Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

Erbaut

1889 - 1893, 1903

Bauherr

Magistrat Berlin

Architekt

Hermann Blankenstein

Früher

Kesselhaus

Heute

Museum

Adresse

Herzbergstraße 79

10365 Berlin-Lichtenberg

Kontakt

Tel.: 0176/63 19 12 57

oder 030/54 72 24 24

kontakt@museumkesselhaus.de

www.museumkesselhaus.de

Anfahrt

Tram: M8, 37 (Haltestelle Evangelisches Krankenhaus KEH),

Tram: 21 (Haltestelle Herzbergstraße/Siegfriedstraße)

Bus: 256 (Haltestelle Herzbergstraße/Siegfriedstraße)

Öffnungszeiten

Di. und Do. 14:00 - 18:00 Uhr, nur nach telef. Terminabsprache

Eintritt

Erwachsene: 2 €

Kinder: 1 €

Spende erbeten

Führungen

Nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Museum Kesselhaus Herzberge

Technik im Grünen

Zwischen Gewerbegebieten, Plattenbauten und großen Verkehrsadern liegt im Bezirk Lichtenberg der Landschaftspark Herzberge, eine grüne Oase in der Großstadt. Mehrere Gebäude aus rotem und gelbem Backstein bilden das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge. Das dazugehörende historische Kesselhaus befindet sich am Rande des Parks und beherbergt heute das Museums Kesselhaus Herzberge.

Der rasante Bevölkerungsanstieg in Berlin sowie neue medizinische Erkenntnisse führen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem regelrechten Krankenhaus-Boom in Berlin. Deswegen lässt der Stadtbaudirektor Hermann Blankenstein auch außerhalb des damaligen Stadtgebietes Krankenhäuser errichten. Das grüne Umfeld soll zur Genesung beitragen. In der Gemeinde Lichtenberg entsteht 1893 deshalb die zweite Städtische Irrenanstalt Berlins. Ein eigenes Kesselhaus sichert die Versorgung der Gebäude mit Wärme und elektrischem Strom für die Beleuchtung. Ab 1920 ist Lichtenberg Teil der neuen Stadt- und Einheitsgemeinde Groß-Berlin. Deswegen liefern fortan die Städtischen Elektrizitätswerke Berlin den Strom. Um die Wärmeversorgung kümmern sich weiter die Heizer im Kesselhaus, bis 1986 und als Reserve sogar bis 1991.

Mittlerweile ist das Kesselhaus denkmalgeschützt. Ein Förderverein kümmert sich maßgeblich um den Erhalt des Ortes und hat das Kesselhaus zu einem etablierten Ort für Kulturveranstaltungen entwickelt. Das kleine Museum stellt die Krankenhausgeschichte und den Architekten Hermann Blankenstein vor. Highlight der Technikausstellung sind die aufwendig restaurierten Heizkessel aus drei Generationen (1892, 1938, 1960). Zudem etablieren jüngere Vereinsmitglieder den atmosphärischen Ort im Spannungsfeld zwischen Erhalten & Gestalten als Plattform für zeitgenössische Kultur. Zwischen den stimmungsvoll beleuchteten Heizkesseln finden Konzerte, Performances und Ausstellungen statt.

Die Meilensteine der Industriegeschichte Berlins thematisieren im Kapitel »Elektropolis Berlin« den Einzug der Elektrizität, z. B. in die Versorgung mit elektrischem Licht.

Download Publikation

Erbaut

1872 - 1873, 1892

Bauherr

Charlottenburger Wasserwerke GmbH

Architekt

Martin Gropius, Hanshent und F. Schmetzer

Früher

Wasserwerk Teufelssee

Heute

Naturschutzzentrum

Adresse

Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin-Grunewald

Kontakt

Tel.: 030/3 00 00 50

info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Anfahrt

S-Bahn: S3, S9 (Haltestelle Heerstraße), S7 (Haltestelle Grunewald).

Bus: M19, 186, 349 (Haltestelle Grunewald).

Achtung: von dort je 20 Minuten Fußweg

Öffnungszeiten

Sommer:

Mi. bis Fr.: 10.00 bis 18.00 Uhr

Sa., So., Feiertag: 12:00 bis 18:00 Uhr

Winter:

Mi. bis Fr.: 10.00 bis 16.00 Uhr

Sa., So., Feiertag: 11:00 bis 16:00 Uhr

Eintritt

Gelände frei zugänglich

Führungen

Zum Wasserwerk und weiteren Themen, Termine siehe Website und nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Eingeschränkt

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Natur und Infrastruktur

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Mitmachangebot: Schulen und Gruppen

Naturschutzzentrum Ökowerk

Ein Wasserwerk im Grunewald

Mitten im Grunewald liegt das älteste erhaltene Wasserwerk Berlins. Das idyllisch am Teufelssee gelegene Industriedenkmal ist heute das Zuhause des Naturschutzzentrum Ökowerk. Die Bedeutung von sauberem Wasser ist ein zentrales Thema der vielfältigen Bildungsangebote.

Mitte des 19. Jahrhunderts ist die westlich von Berlin gelegene und finanzstärkste Stadt Charlottenburg Sommerresidenz des Königs von Preußen und zudem Ausflugsziel für viele Berlinerinnen und Berliner. Mehr und mehr wohlhabende Bürger lassen ihre Villen hier errichten, wozu 1866 Johannes Werckmeister, Johannes Quistorp und Martin Gropius die Baugesellschaft Westend & Co AG gründen. Der Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung ist ein wichtiges Verkaufsargument. Werkmeister beginnt mit der Planung und dem Bau eines Wasserwerkes am Teufelssee. Doch 1868 geht die Baugesellschaft in die Insolvenz. Quistorp steigt aus und sein Bruder Heinrich übernimmt als Großinvestor das Management der neuen Westend-Gesellschaft Quistorp & Co. Fertiggestellt wird das Wasserwerk 1872. Im Laufe der Zeit werden von hier aus weitere Haushalte außerhalb Berlins bis nach Rixdorf mit Wasser versorgt.

1920 wird Charlottenburg Teil der neu gegründeten Stadtgemeinde Groß-Berlin. Das Wasserwerk am Teufelssee wird deshalb fortan durch die neu gegründete Berliner Städtischen Wasserwerke AG verwaltet. Rund 100 Jahren ist es in Betrieb. Dann genügt es den hygienischen und technischen Ansprüchen nicht mehr. 1969 droht schließlich der Abriss, den öffentlicher Protest verhindert. Naturschutzvereine und Einzelpersonen schließen sich Anfang der 1980er-Jahre zusammen und gründen den Verein Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin. , Der anerkannte Naturschutzverband ist seitdem hier im Bereich Umweltbildung aktiv. Das Gebäudeensemble wurde restauriert und enthält noch heute wesentliche Teile der historischen Technik.

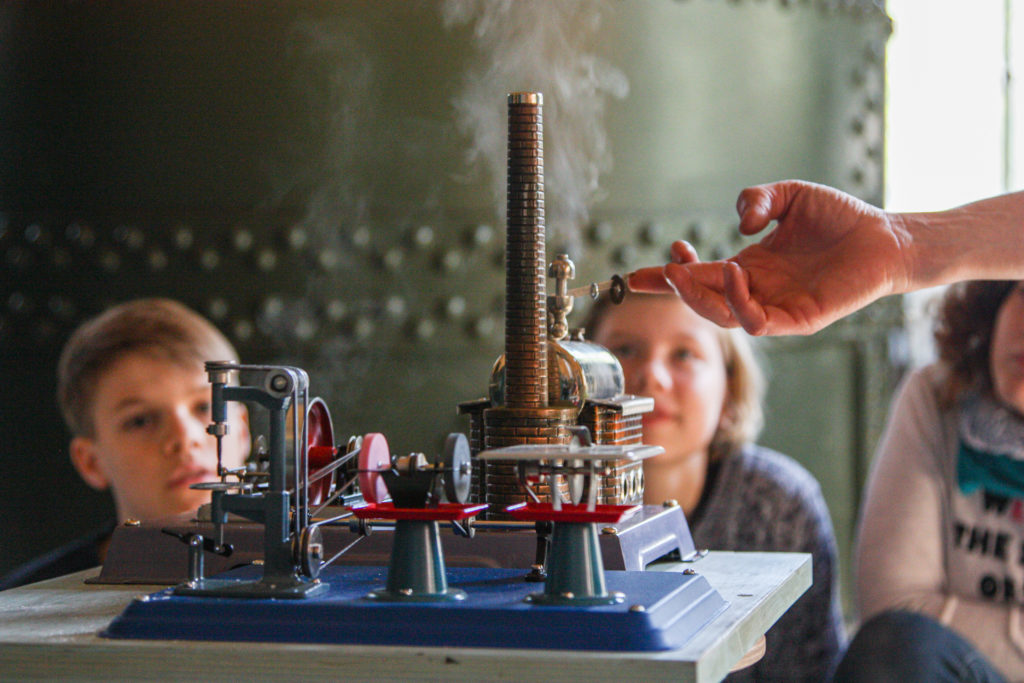

Zwischen Teufelssee, Streuobstwiesen und Erlebnisgärten bietet das Ökowerk ein vielfältiges Programm. Geheimnisvolle Orte wie den unterirdischen Reinwasserspeicher erleben Besucherinnen und Besucher bei einer Führung. Eine GPS-Rallye lädt kleine Gruppen dazu ein, dass Gelände auf eigene Faust zu erkunden.

Der Wasserversorgung Berlins ist ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte gewidmet.

Erbaut

1889 - 1925

Bauherr

Magistrat Berlin

Architekt

Henry Gill, Richard Schultze

Früher

Trinkwasserversorgung

Adresse

Müggelseedamm 307

12587 Berlin-Friedrichshagen

Kontakt

Tel.: 030/86 44 63 93

fuehrungen@bwb.de

Anfahrt

Tram: 60 (Haltestelle Altes Wasserwerk)

Führungen

Infos und Termine auf www.bwb.de/fuehrungen

Industriekultur erleben

Altes Wasserwerk Friedrichshagen

Sauberes Wasser für die Stadt

Ende des 19. Jahrhunderts hat Berlin ein Wasserproblem. Wegen der zunehmenden Industrialisierung verschmutzt die Spree immer mehr. Auch aus den Rinnsteinen fließt das Abwasser ungereinigt in den Fluss ab. Im Wasserwerk am Stralauer Tor wird mit modernen Sandfilteranlagen Spreewasser aufbereitet. Doch die bestehenden Wasserwerke am Stralauer Tor und am Tegeler See können den Trinkwasserbedarf nicht mehr decken.

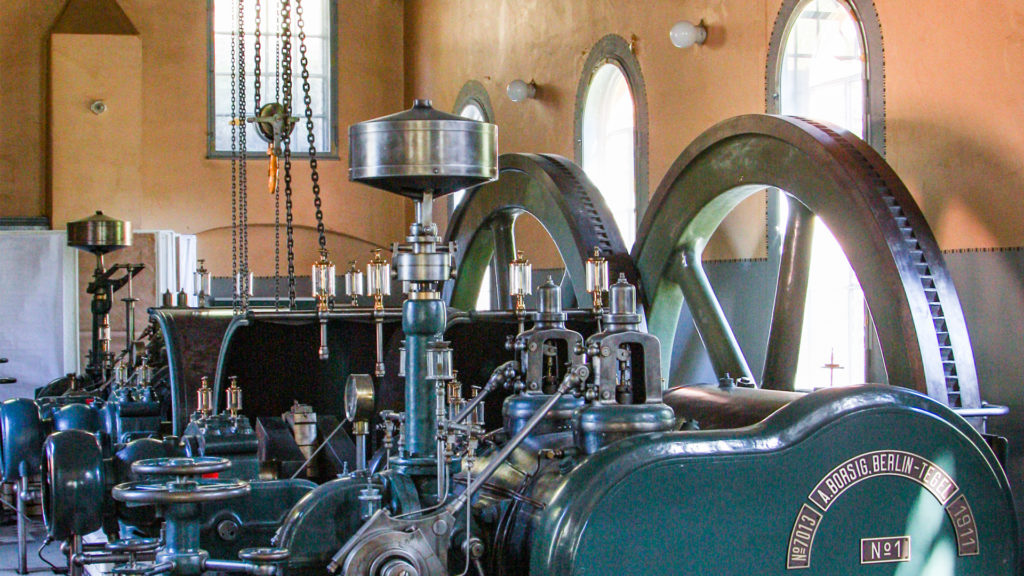

Der Müggelsee liegt weit genug vor der Stadt und bietet sauberes Wasser. Im Luftkurort Friedrichshagen entsteht deshalb ab 1889 eine gigantische Baustelle für ein hochmodernes Wasserwerk zur Trinkwasserversorgung Berlins. Es umfasst vier Schöpfanlagen mit je drei dampfbetriebenen Kolbenpumpen sowie drei Dampfkesseln. Hinzu kommen außerdem Filteranlagen, Reinwasserbehälter, Werkstätten und Wohnhäuser. Fördermaschinen pumpen das hier aufbereitete Wasser in die Stadt. Über ein System aus Pumpstationen und Wassertürmen gelangt das Wasser auch in höher gelegene Stadtviertel wie das Gebiet vor dem Prenzlauer Tor – dem heutigen Stadtbezirk Prenzlauer Berg.

Ungewöhnlich für ein solches Großprojekt: Ein Teil der Anlage geht im Sommer 1893 vorzeitig in Betrieb. Die Eröffnung des modernsten Wasserwerks in Europa ist ein Großereignis. Unter den 500 geladenen Gästen sind neben Stadträten und Staatsministern auch die Berliner Pioniere der Stadthygiene Rudolf Virchow, Robert Koch und James Hobrecht. Der Ingenieur und erste Direktor der Anlage Henry Gill jedoch stirbt kurz vor der Eröffnung. Er hat die Planung und Umsetzung der modernen Berliner Wasserversorgung maßgeblich gestaltet.

Mit der Zeit lösen moderne Grundwasserwerke das historische Wasserwerk ab, schrittweise entsteht so eine neue Anlage. Die letzte Dampfmaschine arbeitet bis 1979.

Der Wasserversorgung Berlins ist ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte gewidmet. Das Wasserwerk Friedrichshagen ist außerdem Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Adresse

Nalepastraße 18-50

12459 Berlin-Oberschöneweide

Kontakt

www.funkhaus-berlin.net/

info@funkhaus-berlin.net

Tel.: 030 1208 5416

Industriekultur erleben

Funkhaus Nalepastraße

Zentrum für Musik und Kunst

Als im Dezember 1951 das neue Funkhaus der DDR die erste Sendung ausstrahlt, gelten die Radioprogramme im Osten wie im Westen als wichtige Instrumente im Wettstreit der politischen Systeme. Mitten im Kalten Krieg ist 1951 das Verhältnis der beiden Berliner Stadthälften nicht zuletzt durch die Berlin-Blockade und die Gründungen der BRD und der DDR merklich angespannt. Bis dahin sendet die Sowjetische Besatzungszone ihre Programme aus dem im britischen Sektor gelegenen Haus des Rundfunks. Die Sowjetarmee besetzt im Mai 1945 das Sendezentrum in West-Berlin und gibt es erst 1952 wieder frei.

Die Planung für das neue Funkhaus im Osten der Stadt an der Nalepastraße übernimmt Architekt Franz Ehrlich. Der Bauhausschüler entwickelt ab 1951 in Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Gerhard Probst das neue Rundfunkzentrum der DDR. Auf dem Grundstück stehen bereits Bauten einer Holzverarbeitungs- und Furnierfabrik der 1930er-Jahre. Statt sie abzureißen, integriert Architekt Ehrlich sie in den ersten Komplex des Sendehauses. Bis 1956 entstehen modern-funktionale Neubauten, die eindrucksvoll die Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit widerspiegeln.

Bis in die 1980er-Jahre entwickelt sich eine „Funkstadt“ mit Werkstätten, Geschäften und Freizeiteinrichtungen für mehrere Tausend Beschäftigte. 1991 endet mit der Einstellung des staatlichen Rundfunks der DDR auch der Sendebetrieb in der Nalepastraße – nach fast vierzig Jahren Tag- und Nachtbetrieb.

Das Areal wird anschließend in mehrere Stücke geteilt, die inzwischen unterschiedliche Eigentümer haben. Im Funkhaus Nalepastraße lebt inzwischen ein vielfältiger Mix aus Kunst, Kultur und Eventlocation. Perspektivisch soll sich das Areal durch Neubauten verschiedener Investoren wie das Projekt „Nalepaland“ zum Kreativquartier entwickeln.

Die Aufnahmeräume sind wegen ihrer ausgezeichneten Tonqualität, dem sogenannten „Nalepa-Sound“, nach wie vor hochgeschätzt. Noch heute werden die Anlagen für Studioaufnahmen und Konzerte genutzt. Im Funkhaus spielten unter anderem das Filmorchester Babelsberg, Rammstein, Depeche Mode oder Paul Kalkbrenner.

Das Funkhaus Nalepastraße ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation

Erbaut

1929 - 1931

Bauherr

Reichsrundfunk-GmbH

Architekt

Hans Poelzig

Früher

Produktions- und Sendehaus

Heute

Medienzentrum

Adresse

Masurenallee 8-14

14057 Berlin-Charlottenburg

Kontakt

Tel.: 030/9 79 93-0

besucherservice@rbb-online.de

www.rbb-online.de/besucherservice

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Theodor-Heuss-Platz)

S-Bahn: S41, S42

(Haltestelle Messe Nord/ZOB)

Bus: M49 (Haltestelle Haus des Rundfunks)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Eintritt

Führung kostenfrei

Führungen

Termine virtuell und vor Ort, Anmeldung online über die Website

Barrierefreiheit

Ja, mit Anmeldung

Industriekultur erleben

Haus des Rundfunks des rbb

Vollkommener Klang in moderner Architektur

Markante Klinkerfassade außen, vollkommener Klang im Inneren. Das Haus des Rundfunks des rbb in Berlin-Charlottenburg gehört zu Europas ältesten Rundfunkhäusern. Nach der ersten experimentellen Funkwellenübertragung 1897 entwickelt sich das Medium „Rundfunk“ zu einem Meilenstein der Berliner Industriegeschichte. 1923 ist das erste reguläre Radioprogramm „Funkstunde“ eine Revolution für die Berlinerinnen und Berliner. 1926 führt die dritte Deutsche Funkausstellung auf dem nahegelegenen Messegelände mit dem eigens erbauten Funkturm die neuesten Radioempfangsgeräte vor.

Mit dem Haus des Rundfunks plant Architekt Hans Poelzig 1929-31 erstmals ein Produktionsgebäude, das speziell auf die Bedürfnisse des neuen Mediums zugeschnitten ist. Der ungewöhnliche dreieckige Grundriss nimmt in den Außenflügeln Büros, Redaktionsräume und kleinere Studios auf. Dank versetzbarer Zwischenwände variiert die Raumanordnung ständig und ist bis heute ideal für die dynamische Medienarbeit. Die Sendesäle positioniert Poelzig im Inneren des Dreiecks – abgeschirmt vom Verkehrslärm. Der mit 900 Sitzplätzen größte Saal ruht auf einem separaten Fundament, um Schwingungen aus dem restlichen Gebäude nicht zu übertragen.

Zwei Jahre lang wird hier frei und unabhängig gesendet. Dann übernimmt das NS-Regime, das die Möglichkeiten des Rundfunks für seine Zwecke nutzt. Ab 1933 im Programm: Musik, Anleitungen zum Sport und nationalsozialistische Propaganda. Etwa die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht damals nicht der Ideologie des neuen „Reichssender Berlin“, wird entlassen oder sogar inhaftiert.

Ab Mai 1945 kontrollieren die sowjetischen Alliierten das Haus des Rundfunks, das jedoch im britischen Sektor liegt. Nach und nach berauben sie das Haus seiner technischen Anlagen und statten damit das neue Funkhaus an der Nalepastraße im sowjetischen Sektor aus. Die Briten finden 1952 schließlich ein weitgehend leeres Gebäude vor. Nach aufwändiger Sanierung und technischer Neuausstattung sendet ab 1957 der „Frontstadtsender“ Sender Freies Berlin (SFB) aus der Masurenallee. Erst 1970 eröffnet das Fernsehzentrum, das über eine Fußgängerbrücke mit dem Haus des Rundfunks verbunden ist.

Seit 2003 produziert der Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) hier seine Fernseh- und Radioprogramme. Ambitionierte Pläne, das Haus des Rundfunks zu einem Digitalen Campus auszubauen, werden 2022 aufgegeben. Der hervorragenden Akustik im Großen Sendesaal tut das keinen Abbruch: Regelmäßig begeistert hier zum Beispiel das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin mit seinem vielfältigen Programm.

Download Publikation