Adresse

Flottenstraße 28-42

13407 Berlin-Reinickendorf

Argus Motoren Gesellschaft mbH

Die Flottenstraße und Kopenhagener Straße sind gesäumt von alten Fabrikbauten. Die Backsteingebäude stehen dort teilweise seit 100 Jahren. Doch ihre Geschichte ist fast vergessen. Sie geht zurück auf die Pionierjahre der motorisierten Luftfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Argus Motoren Gesellschaft mbH ist inzwischen nur noch wenigen bekannt.

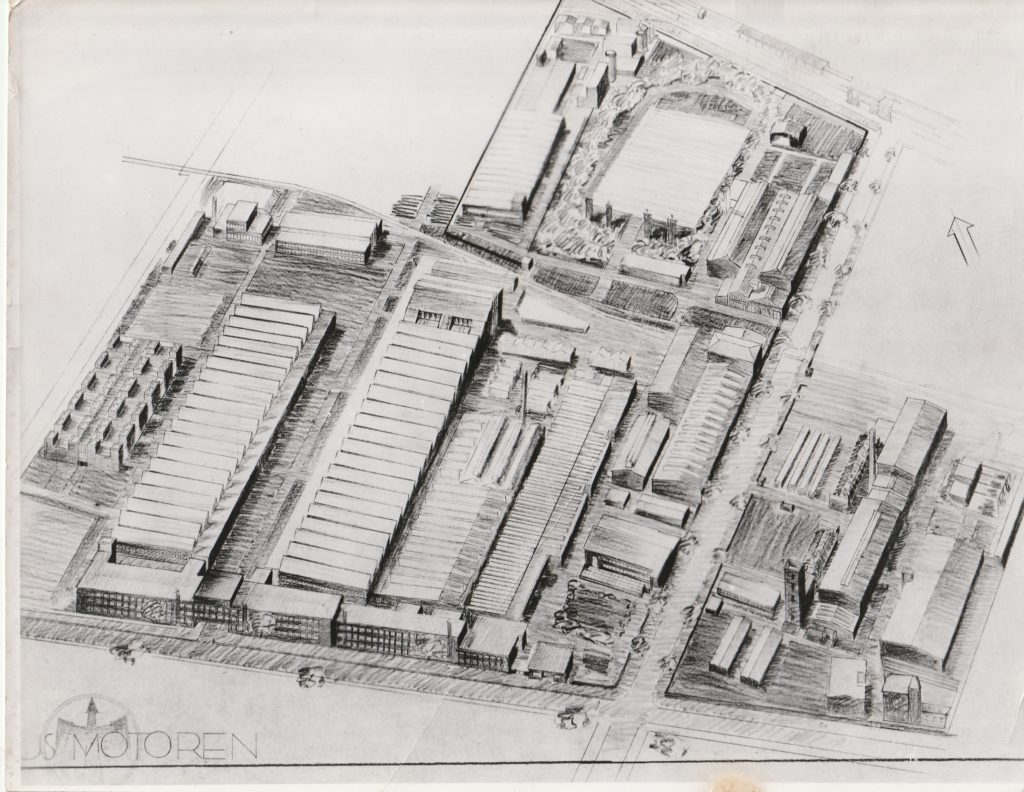

Im November 1906 gründet Henri Jeannin die Argus Motoren Gesellschaft mbH, Berlin. Der Fokus der jungen Firma liegt auf der Produktion von Automobil- und Bootsmotoren. Das Unternehmen bezieht die Werksanlage der ehemaligen Maschinenfabrik Ziegler in der Flottenstraße, die aus Halle, Bürogebäude und Kesselhaus besteht. Inspiriert von den Flugpionieren in Berlin, beschließt Jeannin auf den Bau von Flugmotoren umzusteigen.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs geraten Flugzeuge als Kriegsgeräte in den Fokus des Militärs. Das junge Unternehmen zählt deshalb schnell 300 Beschäftigte. 1916 übernimmt Moritz Straus die Geschäftsleitung. Er etabliert die industrielle Serienfertigung im nun vergrößerten Werk mit beinahe 1.000 Arbeiter:innen im Jahr 1918.

Auf die Expansion im Ersten Weltkrieg folgt die durch den Versailler Vertrag erzwungene Neuorientierung: Automobilmotoren und Fahrgestelle statt Flugzeugmotoren und Propeller. Eine großzügige Förderung der nationalsozialistischen Regierung führt 1933 zurück zur Luftfahrt und ermöglicht ein rasantes Wachstum der Firma. Doch das neue Regime stellte auch ideologische Ansprüche an den Betrieb. 1938 wird der jüdische Geschäftsführer Straus abgesetzt und ins Exil gezwungen.

Das Unternehmen konzentriert sich nun vollends auf die kriegsvorbereitende Rüstung. Zu den Produkten der Argus Motoren GmbH zählen zu dieser Zeit Motoren, Halterungen für Maschinengewehre und der Antrieb der sogenannten „Vergeltungswaffe V1“. Auf dem Areal der Firma entstehen bis 1944 nicht nur riesige Montagehallen und modernste Prüfstände sondern auch Barackenlager für tausende Zwangsarbeiter:innen.

Nach Kriegszerstörungen und der restlosen Demontage der Maschinenanlagen durch die Besatzer bleiben lediglich einige Hallen stehen. Sie werden an Moritz Straus restituiert, der 1948 bei Karlsruhe eine neue Firma gründet. Das Westberliner Werk in Reinickendorf spielt von nun an eine untergeordnete Rolle. Gewerbe mietet sich in den Hallen ein, die Erben von Straus verkaufen schließlich 2018 an die Immobiliengesellschaft GSG Berlin.

Das Berliner Zentrum Industriekultur (bzi) erforscht Industriegeschichten in der Stadt. Entsprechend beschäftigte sich 2020 eine Bachelorarbeit mit der Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Argus Motoren Gesellschaft mbH in Reinickendorf.

Adresse

Mehringdamm 22

10961 Berlin-Kreuzberg

Garde-Dragoner-Kaserne / Translag

Im Sommer 1929 wird das Translag-Gelände zum Filmset: Mühsam schiebt sich Taxifahrer Erwin unter seinem Wagen hervor, Schraubenschlüssel in der Hand, Schiebermütze auf dem Kopf. Über ihm lehnt ein Kollege am Kotflügel. Die Annie sei am Telefon, ob Erwin heute Abend mit ins Kino wolle? Der berlinert zurück: „Sie soll nicht so angeben! Die Greta Jarbo läuft noch bis Dienstag!“ Telefon, Kino, Automobil – der Film „Menschen am Sonntag“ feiert die technische Moderne und inszeniert dabei seinen ikonischen Drehort, die Translag in Berlin-Kreuzberg.

Transport und Lagerhaus GmbH, kurz „Translag“, nennt der Kohlenhändler Hans Engels seine Firma. Auf dem Gelände der aufgelösten Garde-Dragoner-Kaserne in Kreuzberg bietet sie etwas völlig Neues: automobile Dienstleistungen. In den 1920er-Jahren bewegen sich die allermeisten Menschen noch in Stadtbahnen, Bussen und auf Fahrrädern durch die Stadt. Aber das ändert sich jetzt. Automobile, bisher ein elitäres Hobby, werden zum Transportmittel für Handwerker und Ärzte.

Die sogenannte Garagenwirtschaft antwortet auf die neuen Bedürfnisse. In „Heimatgaragen“ parken Bewohnerinnen und Bewohner ihre Fahrzeuge. „Zeitgaragen“ reservieren Autoreisende telefonisch, um hier auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für die störanfälligen Fahrzeuge baut die Translag die Kasernenställe beheizbar um. Das eigentliche Geschäft aber sind Betriebsstoffe und Dienstleistungen rund ums Tanken. Das erledigen die Fahrer:innen anfangs noch an Zapfsäulen direkt am Fahrbahnrand. 1930 errichtet der Architekt Heinrich Kosina eine Tankstelle nach amerikanischem Vorbild: Eine überdachte Tankinsel neben der Straße mit beheiztem Verkaufsraum. Die angrenzende Waschhalle reinigt 2.200 Fahrzeuge täglich. Zwei Kantinen verpflegen die Kundschaft, für Chauffeure stehen Unterkünfte bereit. Die Translag ist größter Automobilstandort Berlins.

In der früheren Reithalle der Garde-Dragoner-Kaserne entstehen 1927 Ladeanlagen für Elektrofahrzeuge. Das Rennen um den Antrieb der Zukunft ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Immer wieder beweist das Unternehmen seine Innovationskraft – und stellt diese bereitwillig in den Dienst der NS-Rüstungswirtschaft. Bis zu 100 Zwangsarbeiter:innen leben zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Gelände und reparieren währenddessen im größten Instandsetzungswerk der Region Militärfahrzeuge.

In West-Berlin erhält der Komplex früh Denkmalschutz, zugleich bleibt er bis ins neue Jahrtausend Automobilstandort. 2010 geht die Translag GmbH schließlich in die Insolvenz. Seit 2016 plant der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Umnutzung und teilweise Neubebauung des einstigen Geländes. Nach wie vor ist unklar, inwieweit die bedeutenden Bau- und Technikdenkmale der Garde-Dragoner-Kaserne sowie der Translag erhalten werden.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der »Entstehung des Nahverkehrs«.

Adresse

Am Feuchten Winkel 15

13189 Berlin-Pankow

Rundlokschuppen Pankow

2007: In Pankow rücken Abrissfahrzeuge an, um die letzten Gleisanlagen, Gebäude und Überführungen abzureißen. Von dem einstigen Güter- und Rangierbahnhofs Pankow-Heinersdorf bleibt nur wenig übrig. Einige verfallene und denkmalgeschützte Gebäude bleiben stehen. Eines von ihnen ist der Rundlokschuppen Pankow.

1893 lässt die Königliche Eisenbahndirektion den runden Lokschuppen am Bahnbetriebswerk Berlin-Pankow errichten. 24 Abstell- und Reparaturgleise reihen sich um eine Drehscheibe in der Mitte. Darüber erhebt sich eine eindrucksvolle Kuppel in filigraner Stahlkonstruktion. Gemeinsam mit dem ebenfalls verfallenden Rundlokschuppen Berlin-Rummelsburg ist er der Letzte seiner Art in ganz Deutschland. Das Ensemble aus Rundlokschuppen und halbrunden Ringlokschuppen daneben ist einzigartig.

Der Güter- und Rangierbahnhof Pankow ist bis zur Wiedervereinigung wichtiger Umschlagplatz für Lebensmittel und Baustoffe. Auch eine Müllumschlaganlage der Stadtreinigung findet hier Platz. 1997 endet der Güterverkehr mit der Stilllegung des Bahnhofs.

Investor Kurt Krieger kauft 2009 das Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs inklusive Rundlokschuppen. Zunächst plant er den Bau eines Einkaufszentrums mit Parkgelände, mittlerweile wirbt er stattdessen für das neue Stadtviertel „Pankower Tor“ mit 2.000 Wohnungen. Der stark beschädigte Rundlokschuppen Pankow soll hierfür weichen. 2019 fordert das Verwaltungsgericht Berlin den Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes zu sofortigen Erhaltungsmaßnahmen auf. Diese beginnen 2021 am maroden Dach. Mittlerweile ist der Rundlokschuppen vollständig eingerüstet. Die Restaurierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Pankow.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

Adresse

Am Zeppelinpark

13591 Berlin-Staaken

Flugplatz Staaken

Ab 1915 bietet der Flugplatz Staaken Platz für Großes: Zeppeline, Riesenflugzeuge und Monumentalfilme. Den Auftakt macht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die in der Nähe des damaligen Dorfes Staaken bei Spandau eine Werft errichtet.

Während des Ersten Weltkriegs wandeln sich die Zeppeline vom Passagierschiff zur Kriegsmaschine. Wirklich geeignet sind die empfindlichen Luftschiffe für den Kriegseinsatz jedoch nicht. In Staaken beginnt daher parallel die Entwicklung von „Riesenflugzeugen“ vom Typ Staaken R VI, welche die Zeppeline in ihrer Rolle als strategische Bomber ablösen sollen. Die Auflagen des Versailler Vertrags verbieten nach Kriegsende den Bau von Flugzeugen. Damit endet die Luftschiff-Produktion am Standort Staaken 1918.

Die gigantischen Hallen stehen jedoch nicht lange leer. Luftschiffhallen werden zu Großfilmstudios und ehemalige Zeppelin-Beschäftigte finden neue Jobs im Kulissenbau. 1923 gründet sich die Filmwerke Staaken AG, die Stummfilmklassiker wie „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 produziert.

Schnell kehrt auch die zivile Luftfahrt nach Staaken zurück. Ab 1923 schmälert jedoch der neue zentrale Flughafen Tempelhof die Bedeutung des eher abgelegenen Flugplatzes Staaken. Stattdessen findet der Ort mit der Gründung der Deutsche Verkehrsfliegerschule (DVS) eine neue Rolle als Ausbildungsstätte.

Getarnt als Schule für Kunstfliegerinnen und zivile Piloten ist die DVS Teil der verdeckten Aufrüstung der Luftfahrt in der Weimarer Republik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nutzt die neu gegründete Luftwaffe den Flugplatz Staaken ab 1935 auch offiziell. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter viele Kinder und Jugendliche, in der Lufthansa Werft in Staaken. Neben einem Barackenlager für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet das Regime 1941 eine Bogendachhalle für die Produktion von Junkers-Flugmotoren.

Im April 1945 besetzen sowjetische Truppen den Flugplatz Staaken und nutzen ihn noch bis 1953. Danach siedeln sich Betriebe aus den Bereichen Baustoffe, Metall- und Kunststoffverarbeitung an. Eine ehemalige Kaserne auf dem Gelände ist bis zur Wiedervereinigung ein Krankenhaus. Nach langem Leerstand wird dieser Komplex 2018 für neuen Wohnraum saniert. Der Zustand weiterer denkmalgeschützter Gebäude des Flugplatzes reicht vom „lost place“ wie dem ehemaligen Gaswerk bis hin zu gut erhaltenen und weiterhin genutzten Bauten.

Der Flugplatz Staaken ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 1. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

Download Publikation

Adresse

Segelfliegerdamm 1–45, Groß-Berliner Damm, Hermann-

Dorner-Allee, 12487 Berlin-Johannisthal und -Adlershof

Flugplatz Johannisthal

Mit einem spektakulären Flugwettbewerb eröffnet am 26. September 1909 der Flugplatz Johannisthal-Adlershof. Die ersten Pioniere der deutschen und internationalen Luftfahrt erproben auf diesem Motorflugplatz ihre aufsehenerregenden neuen Erfindungen. Dank skurriler Flugzeugkonstruktionen, waghalsiger Kunststücke und oftmals spektakulärer Unfälle entwickelt sich der Flugplatz damals zu einem Besuchermagneten. Eigentlich ist der Flugplatz Johannisthal nur ein Ausweichquartier, weil die Deutsche Flugplatzgesellschaft keine Zulassung für den Motorflug auf dem Tempelhofer Feld erhalten hat. Dort hatte sich zuvor bereits die Luftschifffahrt mit Zeppelinen angesiedelt.

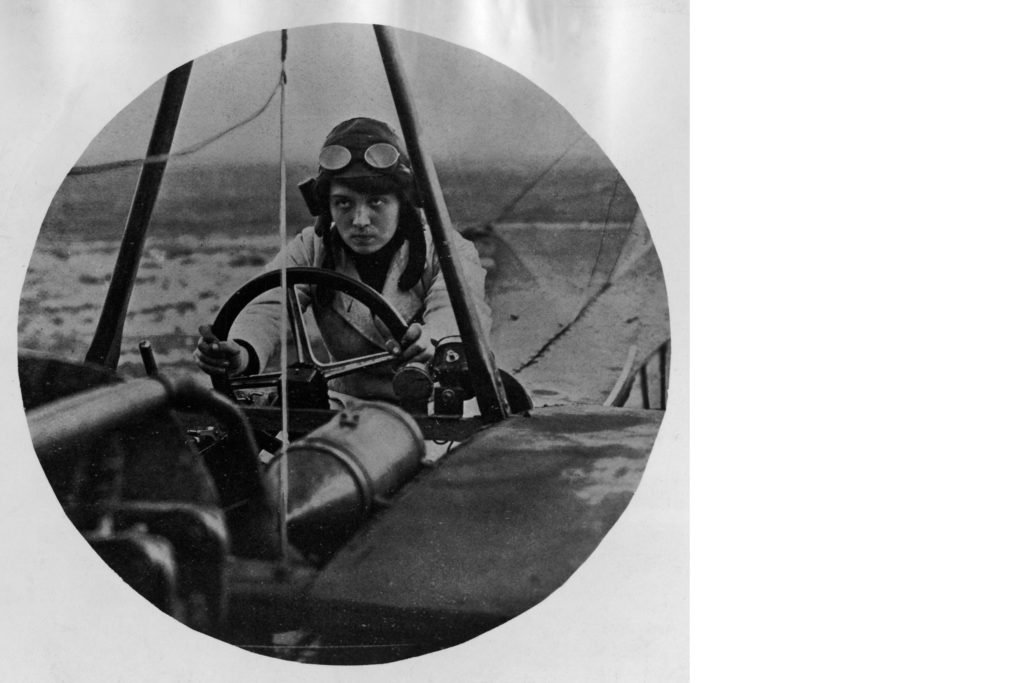

Mehrere Flugzeughersteller siedeln sich an dem neuen Flugplatz Johannisthal an. Dazu gehören beispielsweise die Albatros-Werke und die Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH. Experimente und Prüfung von Motoren führt die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) durch. Entwicklung, Bau und Erprobung von Flugzeugen können so gebündelt an einem Ort stattfinden. Die erste deutsche Frau, die eine Ausbildung zur Motorfliegerin absolviert, ist Melli Beese. Wider alle Vorurteile und Benachteiligungen legt sie 1911 bei den Rumpler-Werken erfolgreich die Prüfung für die Flugzeugführerlizenz ab.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Flugplatz nur noch für militärische Zwecke genutzt. Rund ein Viertel der im Deutschen Reich genutzten Flugzeuge wird dort hergestellt. Nach Kriegsende beginnt die zivile Luftpost mit Flügen zwischen Weimar und Johannisthal. Kurze Zeit später finden erste Passagierflüge statt. Als 1923 der Zentralflughafen Tempelhof eröffnet, verliert der Flugplatz Johannisthal allerdings an Bedeutung.

weiterlesen

In den Produktionshallen entstehen in den 1920er-Jahren unter anderem Autos, da der Versailler Friedensvertrag den Flugzeugbau in Deutschland stark einschränkt. In andere Bereiche der Hallen ziehen sogar Tageslicht-Filmstudios ein. Die Johannisthaler Filmanstalt GmbH entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Filmstudios Deutschlands.

Während des Nationalsozialismus beginnen geheime Aufrüstungsprojekte auf dem Areal. Diese finden teilweise in Zusammenarbeit mit der benachbarten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. (DVL) in Adlershof statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzieren unter anderem der VEB Motorenwerk Johannisthal und der VEB Kühlautomat Berlin-Johannisthal auf dem Gelände des Flugplatzes.

1952 endet der reguläre Flugverkehr in Johannisthal. Die endgültige Schließung erfolgt allerdings erst 1995 nach einem tödlichen Unfall bei einer Flugshow mit historischen Flugzeugen.

Das ehemalige Rollfeld wird fortan der Natur überlassen und in den Landschaftspark Adlershof integriert. Die erhaltenen Gebäude und eindrucksvollen Hallen der früheren Flugzeugfabrik der Luftverkehrsgesellschaft verfallen.

Nach einem 2021 vorgelegten Bebauungsplan sollen – bezogen auf die Bruttogrundfläche – 85 % der denkmalgeschützten Gebäude zugunsten von neuen Wohnkomplexen weichen. Obwohl die Denkmalbehörden die „Bauten als bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger“ einschätzen, halten sie eine denkmalgerechte Sanierung der jahrzehntelang vernachlässigten Hallen für nicht mehr zumutbar.

Der Flugplatz Johannisthal ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 2. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation

Königliche Pulverfabrik

Die Königliche Pulverfabrik, erbaut in den 1830er-Jahren, liegt direkt an der Havel in Spandau. Der Standort am Fluss bietet zwei Vorteile. Einerseits erzeugt die Wasserkraft den nötigen Antrieb für die Produktion. Andererseits gelangt das in Fässern gelagerte Schießpulver über die Havel gefahrenarm zu den Artilleriedepots der preußischen Monarchie.

Nicht nur der Transport der explosiven Ware spielt beim Bau der Fabrik eine Rolle. Wegen der hohen Explosionsgefahr sind die weitläufigen Fabrikanlagen von Erdwällen und Bäumen umgeben, in östlicher Richtung schützt außerdem ein Wassergraben die umliegenden Bauten.

Der Pulververbrauch der preußischen Armee steigt kontinuierlich, dafür sorgen die Deutschen Einigungskriege und die Weiterentwicklung der Wehrtechnik. Deswegen wird die Fabrik ab den 1870er-Jahren ausgebaut und erweitert. Die „Neue Pulverfabrik“ ergänzt die „Alte Pulverfabrik“ und produziert ab 1890 ein rauchschwaches Pulver. Die „Schießbaumwolle“ verdrängt nach und nach das traditionelle Schwarzpulver.

Ihren Höhepunkt erreicht die Produktion während des Ersten Weltkriegs. Sind 1914 noch 1.450 Personen beschäftigt, die jeden Monat 520 Tonnen Pulver herstellen. So steigen die Zahlen nur ein Jahr später auf 5.600 Arbeitskräfte, die monatliche 1.900 Tonnen produzieren. Ein Lageplan aus der dieser Zeit umfasst 500 Betriebsgebäude auf dem Fabrikgelände. Allerdings sind nur wenige dieser Bauten heute noch erhalten. Denn die Pulverproduktion in Spandau endet 1919 nach dem Ersten Weltkrieg.

Das älteste erhaltene Gebäude der Alten Pulverfabrik ist eine Werkhalle aus dem Jahr 1887. Inzwischen befindet sich in dem Backsteinbau eine Oldtimer-Werkstatt. Diese bildet das Zentrum des heutigen Gewerbeparks und Freizeitareals „Havelwerke“. In der Daumstraße befinden sich weitere Spuren der einstigen Pulverfabrik. Unter anderem ein zweigeschossiges Fachwerkhaus aus den 1890er-Jahren, das den Beschäftigten damals als Speisesaal dient. In unmittelbarer Nähe der Insel Eiswerder sind ebenfalls Gebäude der Neuen Pulverfabrik erhalten. Ein besonders markantes Relikt ist der Wasserturm aus den 1890er-Jahren, der damals die umliegenden Kesselhäuser der Neuen Pulverfabrik mit Wasser versorgt.

Rund um die denkmalgeschützten Bauten entstehen in den nächsten Jahren neue Wohnungen. Zur „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ gehört bereits das Wohnquartier zwischen Kleiner Eiswerderstraße, Daumstraße und Telegrafenweg, errichtet in den 2000er-Jahren.

Mehr zur Königlichen Pulverfabrik erfahren Sie in Band 1 der Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“.

Download Publikation

Adresse

Möckernstraße 26

10963 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs

Der Bauch von Berlin

Ende des 19. Jahrhunderts boomt der Verkehr auf der Schiene. Die schnelle Eisenbahn fährt nicht nur Reisende zu ihrem Ziel, sondern auch Waren und Güter von A nach B. Von A wie Anhalt nach B wie Berlin verläuft ab 1841 eine Eisenbahnlinie. Ihr nördlicher Endpunkt ist der Anhalter Bahnhof am Askanischen Platz. Bis in die 1870er-Jahre erstreckt sich das Gelände des Personen- und Güterbahnhofs bis zum Landwehrkanal. Passagiere und Post bevölkern ab 1880 die monumentalen Gebäude des Anhalter Bahnhofs. Auf dem Areal südlich des Kanals entstehen währenddessen ein zusätzlicher Güterbahnhof und ein Bahnbetriebswerk für die Wartung der Dampflokomotiven. Architekt Franz Schwechten entwirft sowohl den Personen- als auch den Güterbahnhof.

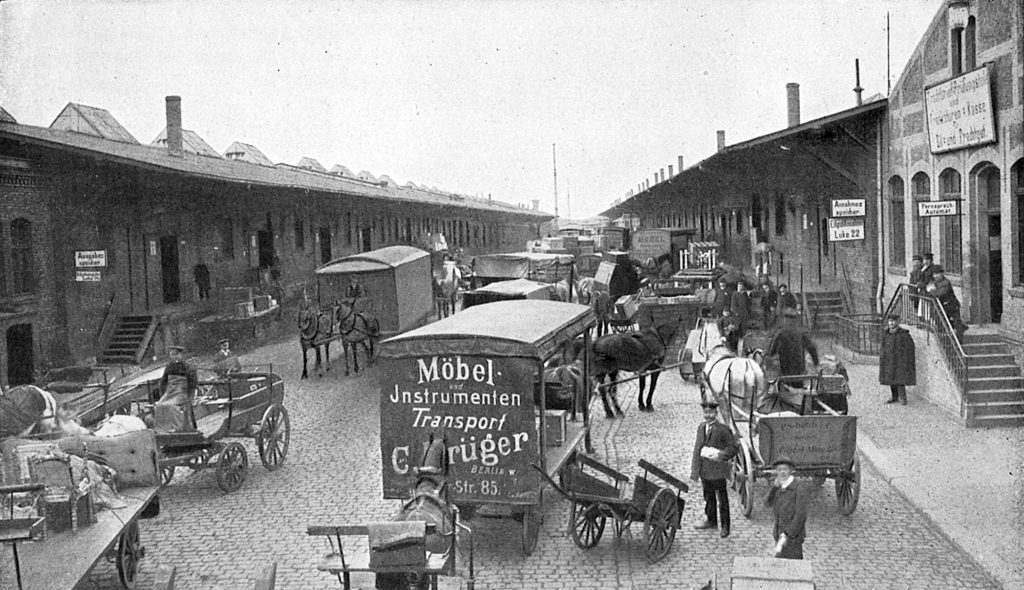

Zwei Verwaltungsgebäude umrahmen 1880 den Eingang zur Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs. Dahinter erstrecken sich lange Ladeschuppen entlang der Schienen. Außen verlaufen Gleise, über die die Eisenbahn Waren liefert. Arbeiter entladen die Waggons im Akkord und stapeln die Frachtkisten in die Schuppen. Auf der innen liegenden Seite fahren Pferdefuhrwerke, später auch LKWs, um die Waren schließlich zu ihrem Ziel zu kutschieren. Der linke Ladeschuppen ist für den Empfang von Waren zuständig. Vom rechten Ladeschuppen aus tritt die Berliner Fracht ihren Weg in die weite Welt an.

Eine separate Milchrampe sorgt für die tägliche reibungslose Verladung des frischen Produkts. Denn vor den Zeiten pasteurisierter Milch ist eine schnelle Abfertigung des verderblichen Lebensmittels besonders wichtig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verliert der Anhalter Güterbahnhof und dadurch auch die Ladestraße an Bedeutung. Obwohl auf West-Berliner Gebiet liegend, ist das Schienennetz der Reichsbahn der DDR unterstellt. Die Natur erobert sich mit der Zeit die verlassene Bahnanlage zurück, die Gebäude verfallen.

1988 zieht das Deutsche Technikmuseum in die sanierten Lokschuppen des ehemaligen Betriebswerks. Zwei Jahre später eröffnet das Science Center Spectrum im erhaltenen Verwaltungsgebäude am Eingang der Ladestraße. Inzwischen befindet sich auch in dem anschließenden Ladeschuppen eine Ausstellung des Deutschen Technikmuseums. Der gegenüberliegende Versandschuppen beherbergt außerdem den Juniorcampus des Museums und die Probebühne des Theaters Berliner Ensemble.

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation

Adresse

Yorckstraße

10965 Berlin-Kreuzberg

Industriekultur erleben

Yorckbrücken

Berlins historische Lebensadern

Berlins Entwicklung zur Metropole verläuft nicht ohne Konflikte. Ein Beispiel dafür sind die Yorckbrücken. 1862 legt Stadtplaner James Hobrecht seinen Bebauungsplan für das künftige Berlin vor. Darin enthalten ist der „Generalszug“, ein Boulevard, dessen Straßen und Plätze nach Feldherren benannt sind. Allerdings durchkreuzt eine Prachtstraße die Erweiterungspläne des Potsdamer und Anhalter Bahnhofs. Die Expansion des Schienennetzes ist wichtig, da auf diesem Weg lebensnotwendige Güter in die wachsende Stadt gelangen. Der Streit geht über mehrere Jahrzehnte.

Wie so häufig entsteht ein Kompromiss, der nur teilweise zufriedene Parteien zurücklässt. Der Generalszug wird im Bereich der Bahnhöfe nach Süden verschoben und verschmälert. Der imposante Charakter des Boulevards geht in diesem Abschnitt verloren. Die Bahngesellschaften müssen im Gegenzug für das riesige Bahngelände eine neue Ebene oberhalb der Straßen schaffen. Deswegen wird beim Neubau des Anhalter Bahnhofs das gesamte Areal um 3 bis 4 Meter aufgeschüttet. Nach und nach entstehen über 40 Eisenbahnbrücken, die über die Yorckstraße führen. Diese Lebensadern führen zum Anhalter Güterbahnhof und versorgen die Metropole mit landwirtschaftlichen Produkten und Waren aller Art.

Von den historischen Brücken sind 24 erhalten und stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Vier Brückenneubauten sind nach 1995 dazugekommen. Die heutige Nutzung der Brücken ist vielseitig: die S-Bahn, die Fernbahn und die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums rollen über einige der Yorckbrücken. Eine weitere Brücke kann zu Fuß sowie per Rad überquert werden. Viele der „Kompromiss-Brücken“ liegen jedoch brach.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation

Adresse

Monumentenstraße 15

10965 Berlin

Industriekultur erleben

Monumentenhallen

Depot für fliegende Züge

In Berlin-Kreuzberg, am südlichen Eingang zum Park am Gleisdreieck, liegen die Monumentenhallen. Von außen ist nicht zu erahnen, welche Schätze sich im Inneren verbergen.

In den 1930er-Jahren dominieren Züge mit Dampfantrieb das deutsche Schienennetz. Doch die Welt verändert sich. Telefonie, Rundfunk und Presse beschleunigen gemeinsam mit U-Bahnen, Autos und Bussen den Takt der Gesellschaft. Auch das Reisen soll schneller werden. Ende 1932 startet ein Schnelltriebwagen auf der Strecke Berlin – Hamburg. Der sogenannte „fliegende Hamburger“ legt die Distanz mit einem Geschwindigkeitsrekord zurück. Nach nur 142 Minuten erreicht er sein Ziel. Ein Jahr später, im Regelbetrieb, schafft der Zug die Strecke sogar in 138 Minuten. Es dauert ganze 64 Jahre, bis ein ICE 1 der Deutschen Bahn diesen Rekord um 6 Minuten unterbieten kann.

Mehrere Bauarten der stromlinienförmigen Züge mit Diesel- oder Elektrotriebwagen kommen in den folgenden Jahren zum Einsatz. Wenn sie nicht über das Schienennetz der Reichsbahn „fliegen“, befinden sich die Züge in Depots. Eines davon befindet sich an der Monumentenstraße. Hier wartet und repariert das Personal der Reichsbahn die Triebwagen.

In den Monumentenhallen stehen noch immer viele Fahrzeuge, doch „fliegende Züge“ sind nicht mehr darunter. Das Deutsche Technikmuseum nutzt heutzutage die Hallen für das „Depot für Kommunalverkehr“. Großobjekte wie Omnibusse, S-Bahnen und Straßenbahnen reihen sich hier aneinander. Regelmäßig öffnen die Hallen im September an Sonntagen ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Die Museumsbahn und historische Busse pendeln an diesen Tagen zwischen Museum und Halle.

Adresse

Bessemerstraße 28–36

12103 Berlin-Schöneberg

Industriekultur erleben

Kaufhaus des Autos / Opelhalle

Repräsentationsbau der Automobilindustrie

Im Opel auf Streife durch Berlin: Wie die meisten Berliner Behörden fährt auch die Polizei mit Autos von Opel durch die Stadt. Das Opel-Flottenzentrum mit Verkaufsraum und Werkstatt befindet sich im Kaufhaus des Autos (KADEA) in Tempelhof. Hinter der denkmalgeschützten Opel-Halle ragt ein Schornstein empor, dessen Aufschrift den Bauherren von damals verrät: Opel.

Mitten im Ersten Weltkrieg beauftragt die Adam Opel KG aus Rüsselsheim den Industriearchitekten Bruno Buch mit dem Bau einer imposanten Werkhalle in Berlin. 1917 beginnen die Bauarbeiten an der Hauptwerkstatt für Kraftfahrzeuge und Flugmotoren. Opel fertigt während des Krieges nicht nur Autos, sondern im Lizenzbau auch Flugmotoren von BMW und Argus. Im letzten Kriegsjahr 1918 nimmt Opel den Betrieb in Tempelhof auf. Seit 1919 ist die Opel-Halle eine Reparaturwerkstatt für PKWs, bis heute. Die riesige ehemals fünfschiffige Halle zeugt von einer aufstrebenden Firma in der jungen Automobilbranche.

1961 kommen ein Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude hinzu. Ihre funktionale Architektur repräsentiert den wirtschaftlichen Aufschwung und die steigende Motorisierung der Zeit. Besonders die ovale Pförtnerloge spiegelt den Zeitgeist der 1960er-Jahre wider.

1993 übernimmt die AVAG Holding SE die Opel Niederlassung und führt sie weiter. Seit 2006 agiert sie als Kaufhaus des Autos (KADEA) mit mehreren Standorten in Berlin.