Ortstypen

Kulinarisches

-

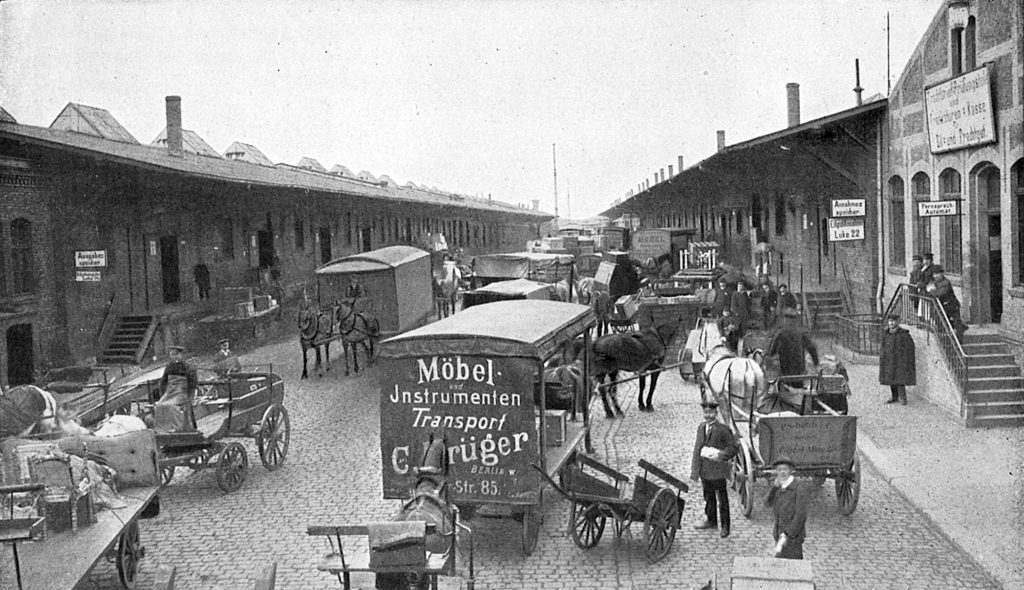

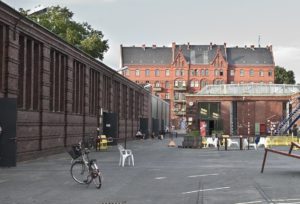

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs In der Ladestraße des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs sind heute Ausstellungsräume des Deutschen Technikmuseums. | © SDTB, Foto: Malte Scherf, 2021 Adresse

Möckernstraße 26

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs

Der Bauch von Berlin

Ende des 19. Jahrhunderts boomt der Verkehr auf der Schiene. Die schnelle Eisenbahn fährt nicht nur Reisende zu ihrem Ziel, sondern auch Waren und Güter von A nach B. Von A wie Anhalt nach B wie Berlin verläuft ab 1841 eine Eisenbahnlinie. Ihr nördlicher Endpunkt ist der Anhalter Bahnhof am Askanischen Platz. Bis in die 1870er-Jahre erstreckt sich das Gelände des Personen- und Güterbahnhofs bis zum Landwehrkanal. Passagiere und Post bevölkern ab 1880 die monumentalen Gebäude des Anhalter Bahnhofs. Auf dem Areal südlich des Kanals entstehen währenddessen ein zusätzlicher Güterbahnhof und ein Bahnbetriebswerk für die Wartung der Dampflokomotiven. Architekt Franz Schwechten entwirft sowohl den Personen- als auch den Güterbahnhof.

Zwei Verwaltungsgebäude umrahmen 1880 den Eingang zur Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs. Dahinter erstrecken sich lange Ladeschuppen entlang der Schienen. Außen verlaufen Gleise, über die die Eisenbahn Waren liefert. Arbeiter entladen die Waggons im Akkord und stapeln die Frachtkisten in die Schuppen. Auf der innen liegenden Seite fahren Pferdefuhrwerke, später auch LKWs, um die Waren schließlich zu ihrem Ziel zu kutschieren. Der linke Ladeschuppen ist für den Empfang von Waren zuständig. Vom rechten Ladeschuppen aus tritt die Berliner Fracht ihren Weg in die weite Welt an.

Eine separate Milchrampe sorgt für die tägliche reibungslose Verladung des frischen Produkts. Denn vor den Zeiten pasteurisierter Milch ist eine schnelle Abfertigung des verderblichen Lebensmittels besonders wichtig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verliert der Anhalter Güterbahnhof und dadurch auch die Ladestraße an Bedeutung. Obwohl auf West-Berliner Gebiet liegend, ist das Schienennetz der Reichsbahn der DDR unterstellt. Die Natur erobert sich mit der Zeit die verlassene Bahnanlage zurück, die Gebäude verfallen.

1988 zieht das Deutsche Technikmuseum in die sanierten Lokschuppen des ehemaligen Betriebswerks. Zwei Jahre später eröffnet das Science Center Spectrum im erhaltenen Verwaltungsgebäude am Eingang der Ladestraße. Inzwischen befindet sich auch in dem anschließenden Ladeschuppen eine Ausstellung des Deutschen Technikmuseums. Der gegenüberliegende Versandschuppen beherbergt außerdem den Juniorcampus des Museums und die Probebühne des Theaters Berliner Ensemble.

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Rausch Schokoladenhaus Das repräsentative Haus lässt 1907 die Berlinische Bodengesellschaft errichten. Die reich verzierte Fassade ist bis heute erhalten. | © Rausch GmbH Adresse

Charlottenstraße 60

10117 Berlin-MitteIndustriekultur erleben

Rausch Schokoladenhaus

Traditionsprodukt des feinen Lebens

Seit 1890 produziert die Familie Rausch in der fünften Generation Schokolade, zunächst in der familieneigenen Konditorei. Wilhelm Rausch junior, Sohn des ersten Konditormeisters und Chocolatiers, führt die Herstellung von Pralinen, Schokoladen und Honigkuchen fort. 1918 eröffnet er die Rausch-Privat-Confiserie und betreibt sieben Geschäfte in Berlin. 1968 eröffnet Rausch in Tempelhof eine neue Schokoladenfabrik.

Rausch-Schokolade steht bis Ende der 1990er-Jahre in den Regalen von über 5.000 Süßwarenläden. Als diese immer weniger werden, richtet das Unternehmen sein Sortiment neu aus und bringt Rausch-Produkte in die Supermärkte. 2016 endet der Vertrieb im Supermarkt. Schokolade und Pralinen von Rausch gibt es fortan nur noch Online oder im Rausch Schokoladenhaus.

Das repräsentative Gebäude am Gendarmenmarkt lässt 1907 die Berlinische Bodengesellschaft errichten. Die reich verzierte Fassade ist bis heute erhalten. Das ist nur bei wenigen Bauten in Nähe des Gendarmenmarktes der Fall. Die meisten Fassaden wurden ab 1935 „entdekoriert“ und im Zuge der „Bereinigung des Berliner Stadtbildes“ im Sinne der NS-Architektur überformt.

1999 eröffnet das Rausch Schokoladenhaus als größtes der Welt mit Schokoladen-Café, Geschäft und Manufaktur. Das Café in der zweiten Etage überblickt den Gendarmenmarkt mit Konzerthaus, Deutschem und Französischem Dom.

-

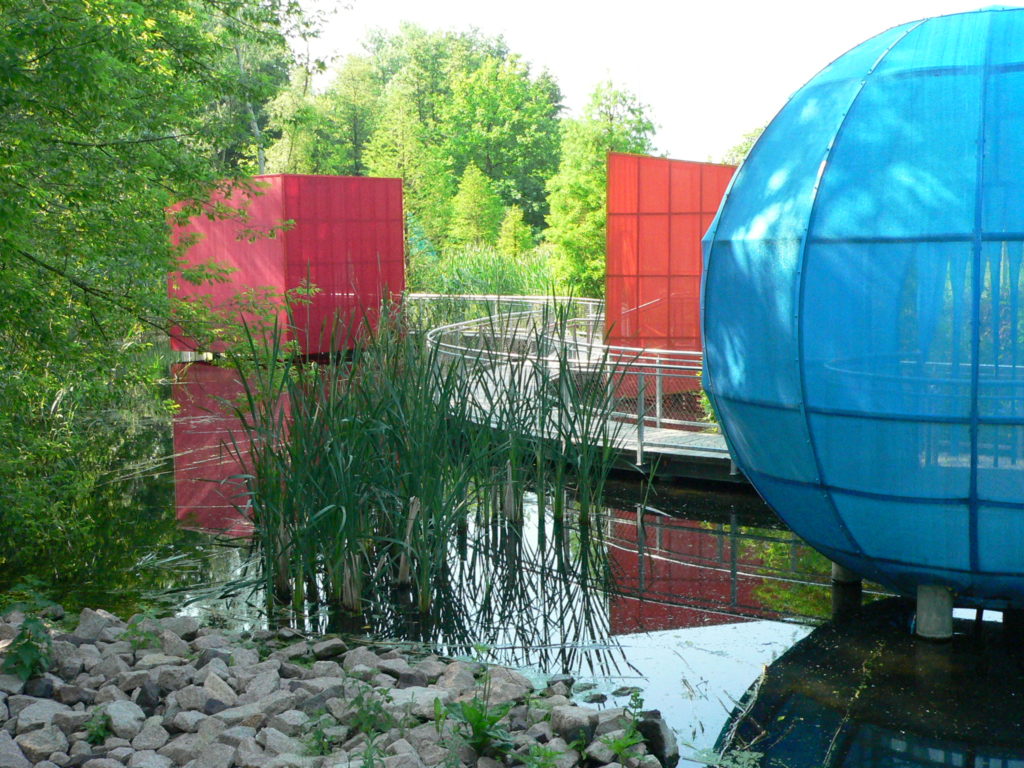

Volkspark Jungfernheide Zwei Bärenskulpturen säumen den Weg zum Wasserturm in der Mitte des Volksparks Jungfernheide. | Rolf Dietrich Brecher, CC BY 2.0 via flickr, 2017 Adresse

Jungfernheideweg, Heckerdamm, Saatwinkler Damm

13629 Berlin-Charlottenburg-NordIndustriekultur erleben

Volkspark Jungfernheide

Ehemaliger Exerzier- und Schießplatz

Der Name Volkspark Jungfernheide erinnert bei seiner Eröffnung 1923 an die Nonnen des ehemaligen Spandauer Benediktinerinnenklosters. Die „Jungfern“ des Spandauer Klosters waren seit dem Mittelalter in Besitz des Areals. Bevor der Volkspark zum beliebten Erholungsgebiet wird, dient das Gelände vor allem militärischen Zwecken. 1824 üben sich preußische Soldaten hier im Exerzieren und Schießen. Ab 1896 ist das Waldgebiet Standort des ersten Luftschiffer-Bataillons. Doch der Versailler Friedensvertrag verbietet nach dem Ersten Weltkrieg die militärische Luftfahrt. Die Hangars der Luftschiffe werden daraufhin abgerissen.

Ein Notstandsprogramm des Deutschen Reiches finanziert 1920 auf dem frei gewordenen Areal den neuen Volkspark Jungfernheide. Die ersten Bauarbeiten führen Erwerbslose aus, die durch den Krieg ihre Beschäftigung verloren haben. Viele der heutigen Volksparks in Berlin gehen ebenfalls auf solche Arbeitsmaßnahmen zurück. Auf diese Weise entstehen dringend benötigte Erholungsräume für die wachsende Bevölkerung.

Im Volkspark Jungfernheide baut die Stadt bis 1927 Sport- und Spielplätze, ein Kinderfreizeitheim, einen Wasserturm, ein Strandbad und eine Freilichtbühne, auf deren Gelände sich heute der Kulturbiergarten befindet.

-

Garnison-Waschanstalt In der ehemaligen Garnison-Waschanstalt befindet sich heute das Brauhaus Spandau. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Neuendorfer Str. 1

13585 Berlin-HakenfeldeIndustriekultur erleben

Garnison-Waschanstalt

Von der Dampfwäscherei zur Brauerei

Die preußischen Soldaten, die Ende des 19. Jahrhunderts in Spandau wohnen, müssen mit Kleidung und Nahrung gut versorgt werden. In der Neuendorfer Straße entsteht daher 1880 die Garnison-Waschanstalt. Auf dem Gelände befindet sich neben der Heeresdampfwäscherei mit Kesselhaus und Wasserturm auch die Garnison-Bäckerei und das Heeresproviantamt.

Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg dient das Areal noch einige Jahre als Großwäscherei. Danach ziehen verschiedene Gewerbe in die Backsteinbauten. 1993 beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Ende 1994 öffnet das Brauhaus Spandau. Ein hoher Schornstein und ein gewaltiger Dampfkessel erinnern bis heute an die Garnison-Waschanstalt. Doch statt um Dampf und Seife dreht sich heute alles um Malz und Gerste für das Spandauer Bier.

-

Lampenfabrik Frister Die Lampenfabrik Frister liegt an der Ecke Wilhelminenhofstraße und Edisonstraße. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Wilhelminenhofstraße 87

12459 Berlin-OberschöneweideKontakt

leuchtenfabrik-berlin.de/

Vermietung: julius.koenig@simmoag.deIndustriekultur erleben

Lampenfabrik Frister

Von der Lampenfabrik zur Leuchtenfabrik

Zwei beeindruckende gelbe Klinkerbauten markieren die Ortseinfahrt nach Oberschöneweide: die Rathenau-Hallen und die Lampenfabrik Frister. Heutzutage kommen hier täglich Tausende Autos, Dutzende Trams und Hunderte Menschen zu Fuß oder per Rad vorbei. Vor mehr als 120 Jahren ist die Lampenfabrik eines der ersten Gebäude am damaligen Industriestandort Schöneweide.

Die Frister AG gründet 1897 die Fabrik direkt an der Spree. Bis 1916 füllt die größte Lampenfabrik Europas das Areal zwischen Wilhelminenhofstraße und Spree. Die verschiedenen Bauabschnitte sind an der Fassade sichtbar. Zur Straße hin sind die Fenster abgerundet, die Backsteine farbig gestaltet. Zum Fluss hingegen ist die geradlinige Architektur der Moderne um 1916 erkennbar.

In den 1920er-Jahren arbeiten 900 Beschäftigte bei Frister. Elektrisch betriebene Beleuchtungskörper sowie Kronleuchter und Tischlampen verlassen täglich die Fabrik. Das Unternehmen ist erfolgreich und nach dem Ersten Weltkrieg einer der größten Lampenhersteller Europas. Die Weltwirtschaftskrise setzt Frister allerdings schwer zu. 1933 übernimmt nach dem Konkurs der Lampenfabrik die Wärmegeräte GmbH das Gebäude.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht das Institut für Nachrichtentechnik ein, eine Forschungseinrichtung der DDR. Eingeweihte sprechen von einem Stasi-Betrieb, der für das Ministerium für Staatssicherheit arbeitet. Für den gesamten Ostblock produziert das Institut Nachrichtensysteme.

Künstlerinnen und Künstler erobern nach dem Fall der Mauer den Gebäudekomplex. In den Jahren danach wechselt das Areal mehrfach den Eigentümer. Inzwischen heißt das Gelände Leuchtenfabrik in Anlehnung an den historischen Ursprung. Zusammen mit dem angrenzenden Gelände der ehemaligen Gasanstalt, heute Spreehöfe, ist das Areal Heimat für verschiedene Gewerbe-, Freizeit- sowie Kultureinrichtungen.

-

Berliner Velvet AG In der ehemaligen Textilfabrik ist heute unter anderem ein Möbelgeschäft angesiedelt. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Köpenicker Str. 20

10997 Berlin-KreuzbergKontakt

sageberlin.com/event-booking.html

reservierung@sage-restaurant.de

Tel.: 030 921001660Berliner Velvet AG

Am 31. Juli 1883 muss die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in die Köpenicker Straße 18 in Berlin-Kreuzberg ausrücken. Hier steht die Textilfabrik „Berliner Velvet-Fabrik, Mengers & Söhne“ lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten enden schließlich tragisch: Zwei Feuerwehrmänner sterben beim Sprung aus dem brennenden Gebäude. Ein herabstürzendes Gesims tötet anschließend einen dritten Kameraden.

Kattunfabriken, Bleichen und Färbereien belegen damals weite Flächen entlang der Köpenicker Straße. Die Textilindustrie floriert in Europa. 1873 übernimmt Martin Mengers die existierende Färberei am Standort für seine neu gegründete Berliner Velvet-Fabrik AG. Mengers bringt ein erfolgreiches Geschäftsfeld mit nach Berlin: Mit weiterentwickelten Webstühlen lässt sich nun auch aus Baumwollfäden Samtstoff produzieren – Baumwollsamt. Samte und Plüsche, bisher Luxusartikel, werden allgemeine Bedarfsartikel.

Noch im Jahr des Brandes ist das Fabrikgebäude wiederaufgebaut. Rote Ziegelbänder schmücken inzwischen wieder die gelbe Klinkerfassade wie im Originalentwurf von Maurermeister Carl Lüdecke. Auch das ungewöhnlich über dem Erdgeschoss platzierte Zwischengeschoss entsteht wieder original, bis heute außen zu erkennen an den kleinen Schmuckarkaden. Seit dem Brand kommen neue Gebäude zur Berliner Velvet Fabrik hinzu: eine Färberei, Schererei, Bürsterei und Stopferei. Mit durchschnittlich 1400 Arbeitern produziert die Fabrik hier bis in die 1920er Jahre weiter Baumwollsamt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die ehemalige Velvet-Fabrik Sitz unterschiedlicher Firmen. Seit 2009 teilen sich ein Möbelkontor, ein Bekleidungs-Outlet sowie ein Restaurant die sanierten und denkmalgeschützten Bauten.

-

Museumspark Rüdersdorf Ein Highlight im Museumspark Rüdersdorf ist die Schachtofenbatterie. | © bzi, Foto: Max Braun, 2021 Adresse

Heinitzstraße 9

15562 Rüdersdorf bei BerlinKontakt

www.museumspark.de/

events@museumspark.de

Tel.: 033638 48 99 29ERIH-Mitglied

Museumspark Rüdersdorf

Düster und etwas unheimlich ragen die merkwürdig geformten Schornsteine der „Kathedrale des Kalks“ in den Himmel. Was aussieht wie eine Filmkulisse, wird auch oft als solche genutzt. In erster Linie ist es aber ein bedeutendes Industriedenkmal im Herzen eines Freilichtmuseums. Der Museumspark Rüdersdorf ist ein historisches Kalk- und Bergwerk mit beeindruckenden Baudenkmälern.

Kalkstein aus Rüdersdorf gehörte jahrhundertelang zu den Grundbaustoffen Berlins. Das Brandenburger Tor, das Olympiastadion und die Berliner Mauer bestehen aus Rüdersdorfer Kalkstein. Bereits vor über 750 Jahren begannen Mönche des Zisterzienserordens den 240 Millionen Jahre alten Kalkstein zu brechen. Im 16. Jahrhundert entstanden die ersten Kalkbrennöfen. Ab 1885 wurde Zement hergestellt. Ende des 19. Jahrhunderts war der Hunger der boomenden Metropole nach Kalkstein so groß, dass eine riesige Schachtofenbatterie mit 18 Öfen hinzukam.

1967 ging die betagte Anlage außer Dienst. Heute erhalten Besucherinnen und Besucher im Museumspark Rüdersdorf Einblicke in eine Vielzahl historischer Bauwerke. Neben Führungen werden auch geologische Exkursionen mit Fossiliensuche sowie Land-Rover-Touren in den aktiven Tagebau angeboten.

-

Pumpstation VII des Radialsystems Inmitten des Wohngebiets ragt der Turm des ehemaligen Pumpwerks in die Höhe. | © bzi, Foto: Nathalie Scholl, 2019 Adresse

Lützowstraße 42

10785 Berlin-TiergartenKontakt

www.pumpeberlin.de/

vermietung@pumpeberlin.de

Tel.: 030 26 39 17 00Industriekultur erleben

Pumpstation VII des Radialsystems

Hygienische Höchstleistungen

Inmitten eines berlintypischen, eng bebauten Blocks aus Mietskasernen und Gewerbehöfen geht 1883 die Pumpstation VII in Betrieb. Sie ist Teil eines innovativen Systems von Radialsystemen, die der Stadtplaner James Hobrecht zur Verbesserung der Stadtentwässerung konzipiert hat.

Zwischen 1873 und 1909 entstehen in ganz Berlin zwölf Radialsysteme mit Pumpwerken. Sie reinigen Regen- und Abwässer. Anschließend pumpen sie das Wasser über Druckrohre auf die Rieselfelder an den Stadtrand, beispielsweise nach Hobrechtsfelde. Hier versickert das Wasser im Boden, wird gefiltert und gelangt zurück ins Grundwasser. Das Berliner Radialsystem verbessert die Hygieneverhältnisse der damals rasant wachsenden Stadt. Zusammen mit einer modernen Trinkwasserversorgung trägt dieses Entwässerungssystem Ende des 19. Jahrhunderts zur Senkung der Sterblichkeit in der Bevölkerung bei.

Nach knapp 100 Jahren im Dienst und einigen Jahren Stillstand folgt die Umnutzung. Die technisch gestalteten Bauten bleiben dabei äußerlich fast unverändert. 1989 eröffnet in der ehemaligen Pumpstation VII das Jugendzentrum „Die Pumpe“ mit kulturellen Einrichtungen und einer Event-Gastronomie. In den historischen Betriebsgebäuden erinnert heute noch eine Doppelkolbenpumpe an die Geschichte der Radialsysteme.

Download Publikation -

Umspannwerk Ost Das Umspannwerk Ost beherbergt heute ein Theater und ein Restaurant. | © bzi, Foto: Florian Rizek, 2015 Adresse

Palisadenstraße 48

10243 Berlin-FriedrichshainKontakt

www.umspannwerk-ost.de/

info@umspannwerk-ost.de

Tel.: 030 42 08 93 23Umspannwerk Ost

Das 1900 fertiggestellte Umspannwerk Ost in Friedrichshain gehört zur ersten Generation der Berliner Umspannwerke. Im großzügigen Erdgeschoss formten die Transformatoren den vom Kraftwerk kommenden Strom um. Dadurch bekam er die benötigte Spannung für diverse Abnehmer. Mit der Gestaltung des Baukörpers und seiner Fassade fügte er sich gut in die umgebende gründerzeitliche Wohnbebauung ein. Sein ehemals technischer Zweck bleibt daher dem normalen Passanten bis heute zumeist verborgen.

Nach der Zerstörung großer Teile der Anlage im Zweiten Weltkrieg nutzte eine Fabrik das Gebäude des Umspannwerk Ost als Produktionsstätte. Seit einigen Jahren bespielt das Berliner Kriminal Theater die denkmalgeschützten Räume, die zum Teil auch als Restaurant dienen.

-

Berghain (ehem. Heizkraftwerk Rüdersdorfer Straße) Vor seiner Karriere als international bekannter Techno-Club war das Berghain ein Heizkraftwerk. | © bzi, Foto: Florian Rizek, 2016 Adresse

Am Wriezener Bahnhof

10243 Berlin-FriedrichshainBerghain (ehem. Heizkraftwerk Rüdersdorfer Straße)

Das Berghain gehört zu den beliebtesten Clubs in Berlin und ist international bekannt. Seit 2004 werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Heizkraftwerks Rüdersdorfer Straße zum Feiern und Tanzen genutzt. Das Gebäude gehört mit seinem neoklassizistischen Zuckerbäckerstil zum Ensemble der DDR-Bauten, die Mitte der 1950er Jahre entlang der Karl-Marx-Allee entstanden. Im Inneren erinnert jedoch nur noch wenig an die einstmalige Nutzung. Moderne Architektur und Kunst ergänzen die großzügigen Räumlichkeiten.

Immer öfter steht das Berghain auch außerhalb von Clubnächten offen. Verschiedene Konzerte und teilweise auch Ausstellungen ergänzen das kulturelle Programm und machen den alten Industriebau inzwischen auch für andere Zielgruppen interessant.

-

Pfefferberg-Brauerei iErbaut

1842 - 1914, UmbautenArchitekt

A. Rohmer, Carl Koeppen u.a.Früher

BrauereigeländeHeute

Brauerei, Hostel, Theater, GalerieDie Christinenstraße bietet den besten Blick auf die moderne Architektur neben historischen Brauereigebäuden. | © bzi, Foto: Anja Liebau Adresse

Schönhauser Allee 176

Christinenstr. 18/19

10119 Berlin-Prenzlauer BergKontakt

info@stiftung-pfefferwerk.org

Tel.: 030 44383 376

stiftung-pfefferwerk.org

Anfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Senefelderplatz)

Öffnungszeiten

Areal frei zugänglich | Anlieger siehe Website

Führungen

Auf Anfrage

Barrierefreiheit

eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Pfefferberg-Brauerei

Braukunst vor den Toren der Stadt

An der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg liegt der Pfefferberg. Das Plateau mit Biergarten und Terrassencafé unter Bäumen überrascht viele Besucherinnen und Besucher. Niedrige Grundstückspreise und die erhöhte Lage im Norden der Stadt bieten Mitte des 19. Jahrhunderts beste Voraussetzungen für den Bau von Brauereien mit großen Kühlkellern. So beginnt auch die industrielle Karriere des Pfefferbergs. Namensgeber für das Areal an der Schönhauser Allee ist Joseph Pfeffer. Der bayerische Braumeister ist einer der ersten, der die untergärige Brauart nach Berlin bringt und ab 1841 an dem damals noch vor den Stadtgrenzen gelegenen Ort eine eigene Brauerei errichtet. Das so gebraute Bier ist länger lagerfähig und eignet sich deshalb besonders gut für die industrielle Produktion. Bis 1921 bestimmen deshalb Hopfen, Malz und Hefe das Geschehen der Pfefferberg-Brauerei.

Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt die Schultheiss-Brauerei den Braubetrieb auf dem Pfefferberg, stellt ihn aber bald ein. Danach ziehen die unterschiedlichsten Betriebe in die Gebäude. Mal duftet es auch nach Schokolade, mal nach Brot. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden Druckerei und Verlag „Neues Deutschland“ auf dem Pfefferberg ihren Platz. Zeitweilig wird auch die gleichnamige Zeitung, damals Organ des Zentralkomitees der SED, hier gedruckt. Lager-, Büro- und Werkstatträume, Poliklinik und Großküche – die vielen folgenden Nutzungen hinterlassen Spuren.

Die Wege auf dem Gelände der ehemaligen Pfefferberg-Brauerei sind heute verschlungen und die Architektur ist vielfältig. Roter und gelber Backstein wechseln sich mit modernen Fassaden ab. In dieser kreativen Umgebung arbeiten viele Künstlerinnen und Künstler. Orte wie das Aedes Architekturforum, das Museum für Architekturzeichnung oder das Pfefferberg Theater laden zum Besuch ein. Gelegenheit zum Verweilen bieten hingegen Restaurants, Hausbrauerei, Hostel, ein schattiger Biergarten. Eigentümerin des Areals ist inzwischen die Stiftung Pfefferwerk, die in Berlin Projekte für mehr Chancengerechtigkeit von Benachteiligten fördert.

Download Publikation -

ORWOhaus Im ORWOhaus wurden einst Filme für Foto- und Videoaufnahmen hergestellt. | Lutz Günther CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2015 Adresse

Frank-Zappa-Str. 19

12681 Berlin-LichtenbergKontakt

www.orwohaus.de/

vermietung@orwohaus.de

Tel.: 030 32 533 414/190Wissenswertes

ORWOhaus

Das ORWOhaus erinnert mit seinem Namen an die industrielle Vergangenheit des siebengeschossigen Plattenbaus. Bis zur deutschen Wiedervereinigung 1989/90 produzierte hier der Filmhersteller ORWO (Akronym aus ORiginal WOlfen). Heute ist das Haus vor allem als Probe- und Spielstätte für junge und alte Bands bekannt.

Seit 1988 zogen in das damals leer stehende ORWOhaus zwischen Eisenbahnschienen und Landsberger Allee immer mehr Bands ein. Denn das Gebäude eignete sich aufgrund seiner Lage und preiswerten Räume ideal als Probestätte. 2004 wehrten sich die Nutzerinnen und Nutzer erfolgreich gegen die geplante Schließung wegen baulicher Mängel. Sie gründeten einen gemeinnützigen Verein, sanierten die Räumlichkeiten und bespielen diese heute wieder.

-

Uferhallen Gesundbrunnen Die in den Uferhallen angesiedelten Uferstudios sind ein Kultur- und Veranstaltungsort für zeitgenössischen Tanz. | © visitBerlin, Foto: Uferstudios Adresse

Uferstraße 8-11

13357 Berlin-GesundbrunnenIndustriekultur erleben

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenUferhallen Gesundbrunnen

In der Uferstraße entstand ab 1892 eine große Werkstatt zur Wartung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Inzwischen ist das Gelände als Uferhallen bekannt. In den Anfangsjahren reparierte die Werkstatt vor allem die Wagen der Pferdestraßenbahnlinien. Später kamen vermehrt elektrisch betriebene Straßenbahnlinien hinzu.

Im Jahr 1929 schlossen sich diverse Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, zusammen. Bereits drei Jahre zuvor hatte der Architekt Jean Krämer das Gelände neben der Panke komplett umgeplant. Für seine Straßenbahn-Infrastrukturbauten bekannt, errichtete er auch hier zahlreiche Neubauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzt die BVG die Hallen als Omnibusbetriebshof. Die gut erhaltenen Uferhallen werden seit der Stilllegung der Hauptwerkstatt 2006 größtenteils von Kunstschaffenden als Ateliers verwendet. 2017 erwarben private Investoren das Areal. Zwei Jahre später schließen sich die ansässigen Künstler:innen zum Uferhallen e.V. zusammen, um das denkmalgeschützte Ensemble zu erhalten und auch zukünftig als Kulturstandort zu sichern.

-

KulturBrauerei iErbaut

ab 1887Bauherr

Schultheiss Brauerei AGArchitekt

Franz H. SchwechtenFrüher

BrauereigeländeHeute

Kulturzentrum, Gastronomie, Museum, GewerbeflächenDie Schrift an den Gebäuden verrät, wo einst Garage, Ställe und Umkleidekabinen untergebracht waren. | © bzi, Foto: Katharina Hornscheidt Adresse

Schönhauser Allee 36

10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Kontakt

Tel.: 030/44 35 21 70

info@tic-berlin.de

www.kulturbrauerei.deAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Eberswalder Straße o. Senefelderplatz)

Tram: M1, M10, M12 (Haltestelle Eberswalder Straße)

Nachtbus: N52 (Haltestelle Eberswalder Straße)Öffnungszeiten

Gelände rund um die Uhr zugänglich

Touristeninfo (Sudhaus, Haus 2):

Di. bis So. 12:00 bis 17:30 Uhr (Öffnungszeiten können saisonal abweichen)Eintritt

Gelände frei zugänglich

Kultureinrichtungen siehe Website

Führungen

Kostenloses Guidesystem für mobile Endgeräte

Führungen auf Anfrage, kostenpflichtig

berlinonbike.de/alle-touren/kulturbrauerei-fuhrung/Barrierefreiheit

Eingeschränkt

ERIH-Mitglied

KulturBrauerei

Kühles Bier aus tiefen Kellern

Von der U-Bahnstation Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg strömen Nachtschwärmer in die KulturBrauerei. Schon von weitem tönen tiefe Bässe aus den verschiedenen Clubs auf dem 25.000 m² Areal. In der Nacht und auch am Tag ist die KulturBrauerei ein Ort zum Essen, Trinken und Tanzen. Das Museum zum Alltag in der DDR, ein Kino und ein Fahrradverleih runden das kulturelle Angebot ab.

1853 übernimmt Jobst Schultheiss eine bayrische Bierbrauerei und den dazugehörigen Lagerkeller in der Schönhauser Allee. Er gibt dem Unternehmen seinen Namen und wird schließlich zu einem der erfolgreichsten Bierbrauer in Berlin. Als Richard Roesicke die Brauerei 1864 übernimmt, behält er nicht nur den Braumeister, sondern auch den eingeführten Namen der Brauerei bei. Durch den Zusammenschluss mit weiteren Unternehmen entwickelt sich die Schultheiss-Brauerei schließlich zur größten Brauerei Deutschlands.

In der Schönhauser Allee schafft der renommierte Berliner Architekt Franz Schwechten ab 1878 einen modernen Produktionsstandort mit einem repräsentativen Ausschank. Sudhaus, Lagerhalle, Böttcherei – noch heute sind die früheren Nutzungen an den Gebäuden ablesbar. Der Brauereibesitzer Richard Roesicke setzt sich außerdem für gute Arbeitsbedingungen ein. Es entstehen beispielsweise Invalidenwerkstätten, Kindereinrichtungen und eine Bäderabteilung.

Im Nationalsozialismus gilt die Schultheiss-Brauerei als „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“. Kriegsgefangene müssen Transport- und Hilfsarbeiten übernehmen. In den Tiefkellern produzieren ukrainische Zwangsarbeiterinnen für die Rüstungsproduktion der Telefunken AG. Nach Gründung der DDR geht die Bierproduktion staatlich organisiert als Volkseigener Betrieb (VEB) weiter. Das letzte Bier am Standort Schönhauser Allee wird 1967 abgefüllt. Mit dem Jugendclub Franz-Club beginnt 1970 die kulturelle Nutzung des Areals. Der ganze Brauerei-Komplex erhält 1974 Denkmalstatus. Dennoch ist das Gelände 1990 vom Verfall bedroht. Mit dem Konzept, das in den folgenden Jahren entsteht, etabliert sich eine bis heute tragfähige Mischung aus kommerzieller und kultureller Nutzung.

Der Sozialisierung der Arbeitswelt ist ein Abschnitt innerhalb der Meilensteine der Berliner Industriegeschichte gewidmet.

Download Publikation -

Museum für Kommunikation Berlin iErbaut

1871 - 1874, 1898, UmbautenBauherr

ReichspostamtArchitekt

Carl Schwatlo u.a.Früher

Kaiserliches Generalpostamt, ReichspostmuseumHeute

MuseumIm Museum finden verschiedene Workshops u.a. für Kinder und Familien statt. | © Museum für Kommunikation Berlin, Foto: Michael Ehrhart Adresse

Leipziger Straße 16

10117 Berlin-MitteKontakt

Tel.: 030-20 29 40

mfk-berlin@mspt.de

www.mfk-berlin.deAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Mohrenstraße o. Stadtmitte), U6 (Haltestelle Stadtmitte)

Bus: M48, 265 (Haltestelle U Stadtmitte/Leipziger Straße), 200 (Haltestelle Mohrenstraße)Öffnungszeiten

Di. bis Fr.: 9:00 bis 17:00 Uhr

Sa./So./Feiertag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Jeder 3. Mi. im Monat: 9:00 bis 20:00 Uhr

Geschl. am 01.01., Ostermontag, Pfingstmontag, 24., 25. u. 31.12.Eintritt

Erwachsene 8 €, ermäßigt 4 €,

Eintritt frei unter 18 Jahren.Führungen

Führungen mit verschiedenen Schwerpunkten siehe Website, Anmeldung meist direkt vor Ort.

Barrierefreiheit

eingeschränkt

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Museum für Kommunikation Berlin

Von Rauchzeichen, Rohrpost und Robotern

Die Begrüßung im Museum für Kommunikation Berlin fällt überraschend aus: In der imposanten Eingangshalle heißen freundliche Roboter die Besucherinnen und Besucher willkommen. Dieses Museum ist ein Ort, an dem sich Menschen (und Roboter) begegnen, austauschen und unterhalten. Der Name des Museums ist dabei Programm. Schließlich geht es um bedeutende Fragen unserer Zeit:

- Wie hat sich der Umgang mit Zeichen, Codes und Medien im Laufe der Zeit verändert?

- Wie prägen neue Formen der Kommunikation unser privates und öffentliches Leben?

- Welche Zukunftsperspektiven gibt es für unsere Informationsgesellschaft?

Kommunikation prägt schließlich schon immer das Leben der Menschen. Beginnend beim Rauchzeichen bis hin zum heutigen Smartphone – die umfangreiche Sammlung des Museums spiegelt unsere vielfältigen Formen von Kommunikation wieder. 1872 eröffnet das Museum als erstes Postmuseum der Welt. In der Schatzkammer befinden sich besondere Raritäten und kostbarste Exponate. Dazu gehören das erste „Telephon“ von Johann Philipp Reis und die wohl berühmtesten Briefmarken: die Blaue und die Rote Mauritius.

Interaktion ist im Museum für Kommunikation Berlin ausdrücklich erwünscht. So laden beispielsweise eine funktionsfähige Rohrpostanlage und ein Green-Screen-Studio zum Ausprobieren ein.

Der Rundfunkgeschichte ist ein Meilenstein der Berliner Industriekultur gewidmet.

-

Funkturm Der Funkturm ist heute ein Wahrzeichen Berlins. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2016 Adresse

Hammarskjöldplatz

14055 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Funkturm

Pionierort der Radiogeschichte

Der neue stählerne Funkturm ist bei seiner Fertigstellung 1926 der höchste Turm Deutschlands und das Highlight der dritten Deutschen Funkausstellung. Er ist das Ergebnis einer Abmachung: Das Berliner Messeamt baut den Funkturm, dafür verpflichtet sich die Radioindustrie zu einer jährlichen Branchenschau auf dem neuen Messegelände.

Anfang der 1920er-Jahre ist Berlin im Rundfunkfieber: Auf die erste Live-Funkübertragung aus Königs Wusterhausen folgt mit der „Funkstunde“ 1923 das erste reguläre Radioprogramm. 1924 erleben hunderttausende Besucher:innen auf der ersten „Großen Deutschen Funkausstellung“ die neuen Empfangsgeräte. Der Verband der Radioindustrie errichtet für diese Ausstellung auf dem Messegelände das „Haus der Funkindustrie“ – eine hölzerne Halle – sowie einen ersten hölzernen Sendemast. Diesen Mast soll der neue Funkturm 1926 ersetzen.

Sein Architekt Heinrich Straumer lässt sich vom Pariser Eiffelturm inspirieren: Das sich nach oben verjüngende Stahlfachwerk trägt ein Restaurant und eine noch höher gelegene Aussichtsplattform. Ein Fahrstuhl bringt die Besucherinnen und Besucher in der transparenten Stahl-Konstruktion in die Höhe. Ein geradezu schwindelerregendes Erlebnis. Die eigentliche Funktion allerdings, das Senden, übernehmen an der Turmspitze angehängte Antennen. Am Boden lagert das gesamte Bauwerk auf vier großen Porzellanisolatoren, um es als Antennenträger gegen die Erde zu isolieren. Das Restaurant in 48 Metern Höhe avanciert zum Ausflugsziel. Die Holzvertäfelungen mit filigranen Intarsien im Jugendstil sind wunderschön.

Mit der Eröffnung des Haus des Rundfunk 1931 erhöht sich der Sendebetrieb stark. 1935 brennt die hölzerne Funkhalle allerdings vollständig ab, auch die Sendetechnik des Funkturms fällt für einige Zeit aus. Als am Ende des Zweiten Weltkriegs Granaten einen der vier Hauptträger zerfetzen, bleibt der 600 Tonnen schwere Turm dennoch stehen. Der Abriss wird diskutiert, aber schließlich verworfen. 1963 löst der Sender Scholzplatz den inzwischen denkmalgeschützten Funkturm als Sendeanlage für den Rundfunk ab.

Im Besitz des Landes Berlin sendet der Funkturm heute nur noch für den regionalen Polizei- und Mobilfunk. Als ein Wahrzeichen der Stadt und des Messegeländes zu seinen Füßen erstrahlt der Turm zu allen Berliner Leitmessen in einer anderen Signalfarbe, so auch jährlich zur Internationalen Funkausstellung (IFA).

Übrigens: Die Eröffnungsrede der Funkausstellung im Jahr 1930 hält Albert Einstein höchstpersönlich. Die Bedeutung, die das neue Kommunikationsmedium Rundfunk zur damaligen Zeit hat, ist heute kaum mehr vorstellbar.

Download Publikation -

Fernsehturm Alexanderplatz Der Fernsehturm überragt alle Gebäude in Berlin und ist von fast überall zu sehen. | Axel Mauruszat, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons, 2017 Adresse

Karl-Liebknecht-Straße / Gontardstraße

10178 Berlin-MitteFernsehturm Alexanderplatz

Die bis 1952 zurückreichenden Planungen für einen Fernsehturm in Ostberlin fanden erst ab 1965 ihre Umsetzung, nachdem der Standort westlich des Alexanderplatzes festlag. Als Basis entstand ein 250 m hoher Stahlbetonschaft in Form einer sich verjüngenden Röhre. Darauf setzte man den aus 120 Edelstahlsegmenten geformten, kugelförmigen Turmkopf auf. Über diesem ragt der 118 m hohe stählerne Antennenmast auf. Außer den Technikräumen befinden sich im Turmkopf auch ein Café und eine Aussichtsplattform. Mit 368 m Höhe ist der Fernsehturm das höchste Bauwerk Deutschlands.

Ende der 1990er Jahre finden umfangreiche Sanierungen an den Antennen und deren Tragwerk statt. Seitdem trägt der Antennenmast Abstrahleinrichtungen für den UKW-Rundfunk sowie für Digitalrundfunk und Digitalfernsehen.

-

Fernamt Berlin iErbaut

1922 - 1929Architekt

Otto SpaldingFrüher

FernamtHeute

Telekom Inovation ArenaDie Fassade des Fernamts ist mit Klinkern verkleidet. | © bzi, Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Winterfeldtstraße 19–23

10781 Berlin-SchönebergFernamt Berlin

Das Fernamt Berlin ist ein Zeugnis der Geschichte des Telefonierens. Die Berliner:innen möchten in den 1920-Jahren mehr und mehr auch überregional telefonieren. Das wirkt sich auf die Kapazitäten des Berliner Fernsprechverkehr aus. Die Selbstwähltechnik setzt sich zwar allmählich durch, doch das gelingt zunächst nur im lokalen Rahmen – für den Fernverkehr bleibt das „Fräulein vom Amt” unerlässlich.

Zur Bewältigung des Gesprächsaufkommens lässt die Deutsche Reichspost in den 1920er-Jahren in der Winterfeldstraße in Berlin-Schöneberg einen gewaltigen Neubau errichten. Die damals größte Fernsprecheinrichtung Europas bietet Platz für bis zu 8.000 Beschäftigte. Der siebengeschossige Stahlskelettbau ist mit roten Klinkern verkleidet. Die Fassade weist expressionistische Stilelemente auf. Über dem mittig hervorgehobenen Treppenhaus des Fernmeldeamts prangt die Plastik des Reichsadlers.

Nachdem die Fernvermittlungsstelle in den 1980er Jahren in einen Neubau umgezogen war, erhält das ehemalige Fernamt eine neue Bestimmung. Heute sind hier Büros und Seminarräume der Deutschen Telekom AG sowie das Gründerzentrum “hubraum”.

Mehr zu Medien und Kommunikation erzählen wir in unseren Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

-

Historischer Hafen Berlin iErbaut

ab 13. JahrhundertFrüher

BinnenhafenHeute

Hafen- und SchifffahrtsmuseumIm Historischen Hafen ist anfassen erlaubt, aber es könnte ölige Finger geben. | © Berlin-Brandenburgische Schifffahrts-gesellschaft e.V. Historischer Hafen Adresse

Märkisches Ufer

10179 Berlin-MitteAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Märkisches Museum)

S-Bahn: S3, S5, S7, S9 (Haltestelle Jannowitzbrücke)Eintritt

Eintritt frei, Spenden willkommen

Führungen

Nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Nein

ERIH-Mitglied

ja

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Warmes Licht und kühles Bier

Mitmachangebot: Schulen und GruppenWissenswertes

Historischer Hafen Berlin

Berlin ist aus dem Kahn gebaut

Während eines Spaziergangs entlang der Fischerinsel in Berlin-Mitte stoßen Flaneure auf ein maritimes Kleinod. Zwischen der Mühlendammschleuse und dem Märkischen Museum befindet sich der Historische Hafen Berlin. Alte Dampfschlepper, historische Maßkähne und typische Fahrgastschiffe des 20. Jahrhunderts liegen hier vor Anker.

Bereits im Mittelalter gibt es im historischen Zentrum Berlins erste Anlegestellen für den Warenverkehr. 1298 beurkundet der brandenburgische Landesherr Markgraf Otto V. schließlich die Erhebung eines Berliner Zolls, den Schifffahrtsverkehr und den Hafenbetrieb. Auch in den darauf folgenden Jahrhunderten bleiben die Wasserstraßen die wichtigsten Verkehrswege für den Waren- und Gütertransport. Mit Dampfschleppern und Maßkähnen kommen Anfang des 20. Jahrhunderts auch die so dringend benötigten Ziegel für den Wohnungsbau aus Brandenburg nach Berlin. Kohle aus der Lausitz und aus Schlesien sorgt für Wärme und Strom.

„Willkommen an Bord“ heißt es mittlerweile für alle Besucherinnen und Besucher des Berliner Maßkahns „Renate-Angelika“. Die Kajüten unter Deck geben einen Eindruck vom Leben auf dem Kahn, dazu informiert eine Ausstellung über die Hafengeschichte und die Bedeutung der Schifffahrt für die Stadtentwicklung. Das Restaurant „Spree Fumee“ lädt darüber hinaus zum kulinarischen Verweilen auf dem Kahn ein. Mit großem ehrenamtlichen Einsatz erhält die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V. die historischen Binnenschiffe in einem fahrtüchtigen Zustand.

Jahreshighlight im Historischen Hafen Berlin ist das An- und Abdampfen zu Saisonbeginn und -ende. Auf historischen Dampfschiffen geht es dabei von Berlin-Mitte bis vor die Tore Köpenicks und zurück.

Mehr Informationen zu Berlins Wasserwegen finden Sie in den Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

-

Funkhaus Nalepastraße Zwischen 1956 und 1990 sitzt der Rundfunk der DDR im Funkhaus Nalepastraße. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Nalepastraße 18-50

12459 Berlin-OberschöneweideKontakt

www.funkhaus-berlin.net/

info@funkhaus-berlin.net

Tel.: 030 1208 5416Industriekultur erleben

Funkhaus Nalepastraße

Zentrum für Musik und Kunst

Als im Dezember 1951 das neue Funkhaus der DDR die erste Sendung ausstrahlt, gelten die Radioprogramme im Osten wie im Westen als wichtige Instrumente im Wettstreit der politischen Systeme. Mitten im Kalten Krieg ist 1951 das Verhältnis der beiden Berliner Stadthälften nicht zuletzt durch die Berlin-Blockade und die Gründungen der BRD und der DDR merklich angespannt. Bis dahin sendet die Sowjetische Besatzungszone ihre Programme aus dem im britischen Sektor gelegenen Haus des Rundfunks. Die Sowjetarmee besetzt im Mai 1945 das Sendezentrum in West-Berlin und gibt es erst 1952 wieder frei.

Die Planung für das neue Funkhaus im Osten der Stadt an der Nalepastraße übernimmt Architekt Franz Ehrlich. Der Bauhausschüler entwickelt ab 1951 in Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Gerhard Probst das neue Rundfunkzentrum der DDR. Auf dem Grundstück stehen bereits Bauten einer Holzverarbeitungs- und Furnierfabrik der 1930er-Jahre. Statt sie abzureißen, integriert Architekt Ehrlich sie in den ersten Komplex des Sendehauses. Bis 1956 entstehen modern-funktionale Neubauten, die eindrucksvoll die Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit widerspiegeln.Bis in die 1980er-Jahre entwickelt sich eine „Funkstadt“ mit Werkstätten, Geschäften und Freizeiteinrichtungen für mehrere Tausend Beschäftigte. 1991 endet mit der Einstellung des staatlichen Rundfunks der DDR auch der Sendebetrieb in der Nalepastraße – nach fast vierzig Jahren Tag- und Nachtbetrieb.

Das Areal wird anschließend in mehrere Stücke geteilt, die inzwischen unterschiedliche Eigentümer haben. Im Funkhaus Nalepastraße lebt inzwischen ein vielfältiger Mix aus Kunst, Kultur und Eventlocation. Perspektivisch soll sich das Areal durch Neubauten verschiedener Investoren wie das Projekt „Nalepaland“ zum Kreativquartier entwickeln.

Die Aufnahmeräume sind wegen ihrer ausgezeichneten Tonqualität, dem sogenannten „Nalepa-Sound“, nach wie vor hochgeschätzt. Noch heute werden die Anlagen für Studioaufnahmen und Konzerte genutzt. Im Funkhaus spielten unter anderem das Filmorchester Babelsberg, Rammstein, Depeche Mode oder Paul Kalkbrenner.

Das Funkhaus Nalepastraße ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation -

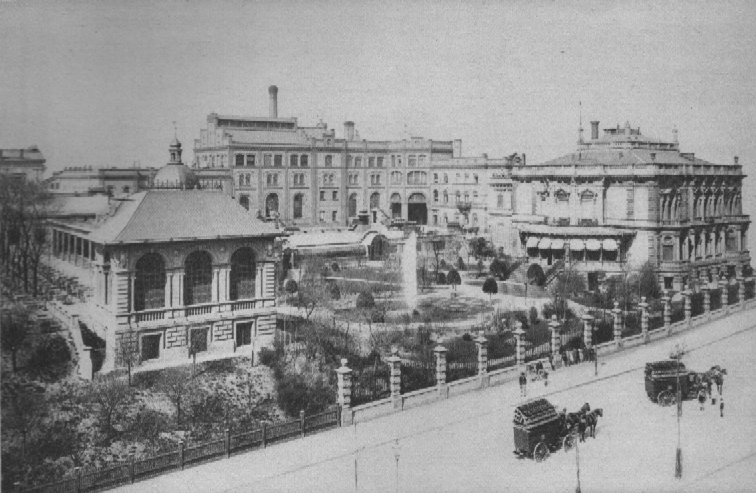

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM Berlin) iErbaut

1868 - 1872, 1962Bauherr

Königliche Porzellan-ManufakturArchitekt

Ferdinand Möller, Emil Boethke, Bruno GrimmekFrüher

PorzellanmanufakturHeute

Porzellanmanufaktur, AustellungDie Manufaktur und die KPM Welt inklusive Ausstellung liegen in einem Hof am Tiergarten. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2022 Adresse

Wegelystr. 1

10623 Berlin-CharlottenburgKontakt

Tel.: 030/3 90 09-472

mitmachen@kpm-berlin.com

www.kpm-berlin.com/manufakturAnfahrt

S-Bahn: S3, S5, S7, S9 (Haltestelle Tiergarten)

Öffnungszeiten

Mo.-Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

Audiotour kostenfrei

Führungen

Öffentlich Sa. 15:00 Uhr, 14 €, ermäßigt 9 €,

exklusiv für Gruppen mit Voranmeldung,

Workshops mit VoranmeldungBarrierefreiheit

Ja

Industriekultur erleben

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM Berlin)

„Weißes Gold“ aus Berlin

Klares Weiß, zarte Formen und feine Malerei – jedes Stück ein Unikat. Seit über 300 Jahren ist die Faszination für Porzellan in Europa ungebrochen. Als König Friedrich II von Preußen 1763 eine Porzellan-Manufaktur übernimmt, benennt er das zuvor durch den Woll-Händler Wilhelm Caspar Wegely betriebene Unternehmen um. Fortan produziert die Königliche Porzellan-Manufaktur KPM das „weiße Gold“, wie Porzellan damals auch genannt wird, nach für diese Zeit fortschrittlichen Prinzipien. Die Manufaktur gilt Ende des 18. Jahrhunderts als Musterbetrieb der Frühindustrialisierung. Es gibt keine Kinderarbeit, stattdessen geregelte Arbeitszeiten, Renten und eine Betriebskrankenkasse.

1871 bezieht die Berliner Porzellan-Manufaktur einen neuen Standort am Rande des Tiergartens, nahe der Spree. Nun ist der Transport von Rohstoffen und gefertigten Produkten mit dem Schiff möglich. Berühmte Künstler wie beispielsweise Karl Friedrich Schinkel und Johann Gottfried Schadow entwerfen Tafelservice, Vasen und Skulpturen für die Manufaktur. Die Eröffnung der manufaktureigenen Chemisch-Technischen Versuchsanstalt im Jahr 1878 bringt die Entwicklung neuer Fertigungstechniken und Innovationen weiter voran. Hier leistet die Manufaktur Pionierarbeit für die keramische Industrie.

Bis zum Ende der Monarchie 1918 ist die Manufaktur in königlichem Besitz, die kobaltblaue Zeptermarke und das Signet „KPM“ für die Königliche Porzellan-Manufaktur bleiben auch danach erhalten. Inspiriert von Werkbund und Bauhaus, entwickelt die KPM Ende der 1920er-Jahre eine klare Formensprache. Im Jahr 1943 zerstören Bombenangriffe das Manufaktur-Gebäude, dabei gehen wertvolle Gussformen und Maschinen für immer verloren.

Inzwischen ist die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM Berlin) in Privatbesitz und produziert am historischen Standort bis heute Porzellan fast ausschließlich von Hand. Damit ist sie der älteste bis heute produzierende Handwerksbetrieb Berlins. Nach den Zerstörungen des Krieges werden die Gebäude unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wiederaufgebaut. Die historischen Gebäude und die zentrale Ringkammerofenhalle sind heute Teil der Ausstellung KPM WELT. Sie beherbergen außerdem den KPM Flagshipstore. Besucherinnen und Besucher entdecken Designs aus 250 Jahren und können Teile des Fertigungs- und Malereiprozesses live erleben. Angeleitete Workshops machen aus Erwachsenen und Kindern echte Manufakturistinnen und Manufakturisten von Morgen.

Der Königliche Porzellan-Manufaktur ist ein Highlight der Fahrradroute »Innovation und Eleganz«. Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte informieren zu Berlins Wasserwegen und zur Frühindustrialisierung in Berlin. Das KPM Quartier ist außerdem Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Tempelhofer Hafen Der Tempelhofer Hafen ist umrahmt vom Ullsteinhaus rechts, dem Speicher links und der C. Lorenz AG dazwischen. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Tempelhofer Damm 227-235

12099 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Tempelhofer Hafen

Vom Verkehrsknoten zum Freizeithafen

Der Tempelhofer Hafen eröffnet 1906 zeitgleich mit dem Teltowkanal. Neben einer Zollstation hat der damals moderne Hafen auch eine maschinelle Transport- und Wiegeanlage. Im imposanten Speichergebäude lagern ab 1908 große Mengen an Zucker, Getreide und Tabak. Dank eines Eisenbahnanschlusses gelangen die ankommenden Güter schnell in die Umgebung. Damit sichert der Hafen die Versorgung des Berliner Südens.

Nach Plänen der Ingenieure Christian Havestadt und Max Contag erbaut, liegt der Hafen 6 bis 8 Meter unter Straßenniveau und bietet Platz für etwa 10 bis 12 Lastkähne. Rund um den Hafen siedelt sich in den 1920er-Jahren vermehrt Industrie an, wie zum Beispiel das Telegraphenwerk der C. Lorenz AG oder das Ullstein-Haus.

Der Hafen sowie das Speichergebäude erleiden starke Schäden im Zweiten Weltkrieg. 1951 beginnt der Wiederaufbau. Anschließend dient das Speichergebäude als Lager für die Berliner Senatsreserven. Mit diesen Vorräten wappnet sich West-Berlin bis Ende des Kalten Kriegs gegen eine mögliche erneute Blockade der Stadt. Nach dem Fall der Berliner Mauer siedeln sich Gewerbebetriebe und ein Schrottplatz an.

2007 werden der Tempelhofer Hafen und das Speichergebäude grundlegend saniert. Seitdem hat ein Shoppingcenter die beiden unteren Etagen bezogen. In den Obergeschossen haben sich inzwischen Büros und Arzt-Praxen angesiedelt. Auch die anderen Gebäude auf dem Hafengelände werden vielfältig genutzt. Im Hafen liegen Freizeitboote und zwei Restaurant-Schiffe. Die historischen Krananlagen und die Wiegestation sind inzwischen restauriert und rekonstruiert. Sie tragen zu dem besonderen Ambiente des Hafens bei.

Download Publikation -

Straßenbahndepot Moabit Im ehemaligen Straßenbahndepot, heute Classic Remise, stehen mittlerweile Oldtimer. | © bzi/Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Wiebestrasse 36 – 37

10553 Berlin-MoabitKontakt

remise.de/berlin

berlin@remise.de

Tel.: 030 36407814Industriekultur erleben

Straßenbahndepot Moabit

Von Straßenbahnen zu Oldtimern

Das Straßenbahndepot Moabit ist heute unter dem Namen „Classic Remise Berlin“ bekannt. Wo lange Zeit Straßenbahnen ein- und ausfahren, parken heute Oldtimer-Autos von Händlern und privaten Sammlern.

Die Anfänge der Berliner Straßenbahn sind für viele überraschend: Sie wurden ab 1865 von Pferden gezogen und waren mit 1 PS ziemlich langsam. Bis 1879 die Elektrifizierung der Straßenbahn beginnt. Während sich die Berliner Bevölkerung langsam an die rasante Geschwindigkeit der „Elektrischen“ gewöhnt, steht die Berliner Straßenbahn vor einem Problem. Wohin mit den neuen, langen Wagen? Die Ställe für die Pferde der Straßenbahnen kommen nicht in Frage. Um die Fahrzeuge warten und reparieren zu können, bedarf es neuer Bauten. Deswegen entstehen in Berlin acht moderne Straßenbahndepots, eines davon in Moabit.

Als das Straßenbahndepot Moabit 1901 eröffnet, ist es Europas größtes Depot. Insgesamt 10 Linien fahren die vierschiffige Halle an, die Platz für 320 Wagen auf 24 Gleisen bietet. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten für den reibungslosen Ablauf.

In den 1920er-Jahren gilt die gotisch anmutende Fassade als zu altmodisch. Deswegen gestaltet Architekt Jean Krämer, Hausarchitekt der Großen Berliner Straßenbahn AG, das Straßenbahndepot um. Bis heute spiegelt das Gebäude diese schlichte Gestaltung wider. Das Wohn- und Verwaltungsgebäude an der Wiebestraße zeigt hingegen den ursprünglichen Baustil des Historismus.

1964 legt West-Berlin seinen Straßenbahnverkehr still und setzt im öffentlichen Nahverkehr auf U-Bahnen und Busse. Das Depot in Moabit verkommt danach zu einer Abstellfläche der BVG und der benachbarten Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA). Anfang der 1990er-Jahre ziehen Künstlerinnen und Künstler in die Halle ein, bevor Baumängel 1996 schließlich zur Sperrung führen.

Heute ist das Depot ein Zentrum für Oldtimer-Autos. Zunächst unter dem Namen Meilenwerk bekannt, seit 2010 umbenannt in Classic Remise Berlin. In den sanierten und denkmalgeschützten Hallen befinden sich neben Präsentationsräumen auch beispielsweise Eventflächen, Werkstätten und Shops.

Die Classic Remise ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

ufaFabrik Tempelhof Neben einem Bio-Laden sind auf dem Gelände der ufaFabrik unter anderem ein Kinderbauernhof und eine Schule zuhause. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Viktoriastraße 10-18

12105 Berlin-TempelhofKontakt

www.ufafabrik.de/

vermietung@ufafabrik.de

Tel.: 030 755 03 143Industriekultur erleben

Wissenswertes

ufaFabrik Tempelhof

Von der Filmfabrik zum Visionslabor

Berlin die Filmstadt: Dieser internationale Ruf ist verknüpft mit der Geschichte der ufaFabrik in Tempelhof. Die Universum-Film AG (UFA) gründet sich 1917 mitten im Ersten Weltkrieg mit politischer Unterstützung. Ziel ist es, der ausländischen Filmkonkurrenz gewachsen zu sein, auch in der Propaganda.

Die Ateliers in Tempelhof in der Oberlandstraße fungieren ab 1921 zusammen mit den Ateliers in Babelsberg als Produktionszentrum der UFA. Der Regisseur Fritz Lang realisiert dort sein Großprojekt Metropolis. Die technische Nachbearbeitung der Filme findet dagegen hier in Tempelhof auf dem Gelände an der Viktoriastraße statt. 1937 übernimmt die NSDAP die UFA und zentralisiert die Filmwirtschaft des Deutschen Reiches, um sie erneut für Propaganda-Zwecke zu nutzen. Nach 1945 wird der UFA-Konzern schließlich entmachtet. Nach Schließung des Filmkopierwerks im Jahr 1956 stehen die Hallen in der Viktoriastraße lange leer.

1979 besetzt eine Schöneberger Kommune das Areal. Mitten im Kalten Krieg entsteht ein neues Traumlabor, das Internationale Kulturzentrum ufaFabrik. Öko-Pioniere gestalten dieses alternative Lebens- und Arbeitsprojekt. Sie gestalten eine grüne Oase mit dezentraler Energieversorgung und Dachbegrünung. Die ehemalige Kantine und der historische Kinosaal werden zu Veranstaltungsräumen. Nach und nach entstehen Werkstätten und Wohnungen, eine Bio-Bäckerei und ein Café sowie eine Schule, ein Kinderbauernhof und eine Zirkusschule.

Inzwischen engagieren sich 30 Bewohner:innen und 160 Mitarbeiter:innen für die Vision eines toleranten Lebens und eines offenen Nachbarschaftstreffpunkts. Mit ihrem ökologischen und sozialen Engagement inspiriert die ufaFabrik am Ufer des Teltowkanals darüber hinaus zahlreiche Nachfolgeprojekte.

Download Publikation -

IBA-Terrassen – Besucherzentrum Lausitzer Seenland Die Geschichte der Internationalen Bauaustellungen in Deutschland wird in der Ausstellung "IBA meets IBA" erzählt. | © Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V., Foto: Nada Quenzel Adresse

Seestraße 100

01983 GroßräschenKontakt

www.iba-terrassen.de/

vermietung@iba-terrassen.de

Tel.: 035753 26 111ERIH-Mitglied

IBA-Terrassen – Besucherzentrum Lausitzer Seenland

Die IBA-Terrassen befinden sich an der Nahtstelle zwischen altem und neuem Land, am Ufer des neuen Großräschener Sees. Früher förderte hier der Tagebau Millionen Tonnen von Braunkohle. Dann startete ein Zukunftsprogramm für die Bergbauregion. Mit 30 Projekten gab die Internationale Bauausstellung (IBA) SEE Impulse für den Strukturwandel in der Lausitz. Ihr Besucherzentrum waren die IBA-Terrassen: minimalistische Architektur aus drei durch Terrassen verbundene Gebäudewürfel.

Die Ausstellung „IBA meets IBA“ erzählt eine kurze Geschichte der Internationalen Bauausstellungen (IBA) in Deutschland. Informationen sowohl über den abgebaggerten Stadtteil Großräschen-Süd ergänzen als auch über den neu entstehenden Großräschener Stadthafen ergänzen die Ausstellung. Die Terassen bieten inzwischen einen idealen Startpunkt für Touren durch eine Region, die sich neu erfindet.

-

Landgut Stober, ehemaliges Gut Groß Behnitz Das ehemalige Landgut der Familie Borsig ist heute ein Tagungshotel. | © Foto: Landgut Stober Adresse

Behnitzer Dorfstraße 27-31

14641 Nauen OT Groß BehnitzKontakt

landgut-stober.de/

info@landgut-stober.de

Tel.: 033239 - 20 44 0Landgut Stober, ehemaliges Gut Groß Behnitz

Das Landgut Stober lädt dazu ein, der überfüllten Stadt zu entfliehen und die Idylle in Brandenburg zu genießen. Das dachte sich 1866 auch schon Fabrikant Albert Borsig. Deshalb erwirbt der Geschäftsführer der Borsig Maschinenbau-Anstalt Berlin ein Landgut im Havelland. Allerdings nutzt er das Anwesen nicht zur Erholung, sondern testet hier innovative Methoden für die Landwirtschaft. Dazu zählen dampfbetriebene Feldmaschinen, ein Automat zum Garen von Kartoffeln und ein klimatisierter Kuhstall. Sein Ziel: die wachsende Belegschaft in den Kantinen mit Erzeugnissen aus eigener Produktion zu versorgen.

1931 scheidet die Familie Borsig aus dem Berliner Unternehmen aus und zieht sich anschließend auf ihr Landgut zurück. Bis 1945 führt Ernst von Borsig Junior das Gut Groß Behnitz weiter. Die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR nutzt das Landgut bis 1990, danach beginnt es zu verfallen. Im Jahr 2000 kauft Michael Stober das Anwesen und saniert aufwendig die Gebäude. Inzwischen betreibt er das Landgut Stober als nachhaltiges Tagungs- und Eventhotel. In der historischen Brennerei ist die Dampfmaschine „Dicke Bertha“ einen Besuch wert. Die Ausstellung „Feuerland und Landidyll“ erzählt außerdem mehr über die Verbindungen zwischen Borsig, Berlin und Brandenburg.

2021 war Michael Stober zu Gast beim Neunten Forum für Industriekultur und Gesellschaft. Sein lebendiger Vortrag zu „Industriekultur und nachhaltiger Tourismus“ ist auf unserem Youtube-Kanal zu finden.

-

Museumsdorf Baruther Glashütte Das Museumsdorf gilt als schönster Glasmacherort Europas. | © Foto: Michael Klehn Adresse

Hüttenweg 20

15837 Baruth/ Mark OT GlashütteMuseumsdorf Baruther Glashütte

Das Museumsdorf Baruther Glashütte blickt zurück auf eine über 300 Jahre alte Geschichte. Bereits 1716 nahm die Glashütte ihren Betrieb auf. Doch erst ab 1822 war die Hütte wirtschaftlich erfolgreich, begünstigt durch die allgemeine Marktlage und die Produktion von reinem Milchglas z.B. für Lampenschirme. 1844 errichtete die Firma ein neues Hüttengebäude, die heutige „Alte Hütte“. 1861 baute der Betrieb die „Neue Hütte“ mit einem Siemens-Regnerativ-Gasofen. Die meisten Gebäude des denkmalgeschützen Ortsensembles aus Werkstätten, Wohnhäusern, Schule und Gasthof entstehen ebenfalls in dieser Zeit.

Das Museumsdorf Baruther Glashütte gilt inzwischen mit seinen Fachwerkhäuschen als schönster Glasmacherort Europas. Ein Museum erzählt die Geschichte der Glasherstellung. Handwerkerinnen und Handwerker zeigen die Kunst des Glasblasens. Anschließend können sich Mutige selbst daran versuchen. In den historischen Wohnhäusern und Werkstätten betreiben 20 verschiedene Kunsthandwerker und Händler kleine Ateliers mit handgefertigten Waren.

-

Optikpark Rathenow Verschiedene Formen, Farben und Spiegelungen ergeben immer neue Blickwinkel. | © Foto: Optikpark Rathenow Adresse

Schwedendamm 1

14712 RathenowKontakt

www.optikpark-rathenow.de/

kontakt@optikpark-rathenow.de

Tel.: 03385 49850Optikpark Rathenow

Zeitgleich mit der Gründung seiner Königlich priveligierten optischen Industrie-Anstalt in Rathenow 1801 patentierte der Pfarrer Johann Heinrich August Dunker die Vielspindelschleifmaschine, eine Schlüsselerfindung für die optische Industrie. Diese Maschine konnte gleichzeitig bis zu elf Linsen nicht nur schleifen, sondern auch polieren. Auf diese Weise gelang fortan eine kostengünstige Herstellung von Brillen. Die Zahl der optischen Betriebe in Rathenow stieg im Jahr 1896 auf 163 an.

Den Ruf als Stadt der Optik bewahrt sich Rathenow bis heute. Zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Augenoptik und Mikroskoptechnik sind ebenso ansässig wie das Optik Industrie Museum und der Optikpark Rathenow. Der Optikpark entstand 2006 im Rahmen der Landesgartenschau. In ihm befinden sowohl das weltweit größte und funktionsfähige Brachymedial-Fernrohr als auch ein Optikspielplatz und ein Leuchtturm. Physik und Gartenkunst im Optikpark Rathenow wirken durch das Spiel von Farben und Reflexionen irisierend.

-

Ziegeleipark Mildenberg Das Zehndenicker Ziegeleirevier war einst das größte seiner Art in Europa. | © Foto: YORCK MAECKE, Ziegeleipark-Archiv Adresse

Ziegelei 10

16792 Zehdenick OT MildenbergKontakt

www.ziegeleipark.de/

hochzeit@ziegeleipark.de

Tel.: 03307 302545ERIH-Mitglied

Ziegeleipark Mildenberg

Beim Bau der Eisenbahnstrecke Löwenberg-Templin im Jahr 1887 entdeckten die Arbeiter nördlich von Berlin reiche Vorkommen an Ton. Innerhalb kurzer Zeit entstand rund um Zehdenick eines der größten zusammenhängenden Gebiete zur Produktion von Ziegeln in Europa. Während der Gründerzeit wurden hier jährlich Millionen Ziegel für die Mark und das boomende Berlin produziert. Lastenkähne transportierten die Ziegel anschließend über die anliegende Havel. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg erneut die Nachfrage nach Baumaterial, um die zerstörten Städte wieder aufzubauen.

Bis 1991 entstanden im Zehdenicker Ortsteil Mildenberg Ziegel. Auf dem Areal zweier ehemaliger Ziegeleien entstand 1997 schließlich das Industriemuseum „Ziegeleipark Mildenberg“. Auf etwa 40 Hektar Fläche erzählt der Ziegeleipark die über 100-jährige Geschichte der Ziegelindustrie. Originale Ringöfen, eine riesige Dampfmaschine und per Transmission angetriebene Maschinen in den alten Werkstätten sind sprechende Zeugen der Ziegelproduktion.

-

RAW-Friedrichshain (ehem. RAW II) Die ehemalige Eisenbahn-Hauptwerkstatt II ist heute als „RAW-Friedrichshain“ bekannt. | © Foto: Andreas Muhs, 2014 Adresse

Revaler Straße 99

10245 Berlin-FriedrichshainKontakt

rawcc.org/

Tel.: O157 51 9OO 381RAW-Friedrichshain (ehem. RAW II)

Das heute unter dem Namen RAW-Friedrichshain bekannte Gelände ist in seinen Anfangszeiten eine der wichtigsten Eisenbahnwerkstätten Berlins. Mit der Fertigstellung der Ostbahn in Berlin entsteht ab 1867 die Eisenbahn-Hauptwerkstatt Berlin II. Das Gelände zwischen Ostbahn, Warschauer Straße und Revaler Straße wird stetig durch neue Bauten für die Werkstätten, Verwaltung und auch soziale Einrichtungen ergänzt.

Das 1918 in Reichsbahnausbesserungswerk II (RAW II) umbenannte Areal fällt im Zweiten Weltkrieg teilweise den Bomben zum Opfer. Ab 1991 folgt dann die schrittweise Stilllegung des Werks. Doch bereits wenige Jahre später treibt der Kulturverein RAW-tempel e. V. die Umnutzung des Geländes voran. 2015 muss er jedoch Insolvenz anmelden. Heute befinden sich auf dem RAW-Friedrichshain neben Sportstätten auch Kultureinrichtungen, Gastronomie und Clubs. Der Verein RAW//cc e.V. bietet Rundgänge über das vielfältige Areal an.

Download Publikation -

Osthafen Der Osthafen hat in den letzten Jahren ein neues Aussehen bekommen. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Stralauer Allee 1-16, Alt-Stralau 1-2

10245 Berlin-FriedrichshainKontakt

www.spreespeicher-events.de/

kontakt@spreespeicher-events.de

Tel.: 030 814 590 700

Industriekultur erleben

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenOsthafen

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand im Osten Berlins der bis dahin größte Industriehafen der Stadt – der sogenannte Osthafen. Die vorhandenen Kapazitäten der anderen Berliner Häfen waren schon Jahre zuvor an ihr Limit geraten. Das fast symmetrische Gebäudeensemble erstreckt sich über eine Länge von gut 1400 Metern. In der Mitte sind ein Verwaltungsgebäude und ein Sozialbau angeordnet. Rundherum entstanden hauptsächlich Lagergebäude für verschiedenste Waren, wie beispielsweise das Eierkühlhaus.

In den letzten Jahrzehnten änderte sich die Nutzung des Hafens radikal. Anstelle von Transport und Lagerung von Waren gibt es am Osthafen heute zum Beispiel Medien- und Modeunternehmen. Das eigens für den Hafen errichtete Kraftwerksgebäude dient seit 2017 als Club. Eins der ehemaligen Speichergebäude an der Spree dient als Eventlocation.

Download Publikation -

Stadtbad Oderberger Straße Das Herzstück des Stadtbads ist die Schwimmhalle. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Oderberger Straße 57 & 59

10435 Berlin-PankowKontakt

www.gls-campus-berlin.de/location-fuer-hochzeitsfeiern-und-firmenfeiern

info@gls-campus-berlin.de

Tel.: 030 780 089-551Stadtbad Oderberger Straße

„Wöchentlich ein Bad“ fordert der Berliner Dermatologe Oskar Lassar. Gar nicht so einfach, wenn die enge Mietwohnung kein fließendes Wasser hat und die „Toilette“ nur ein Abtritt im Hinterhof ist. Lassar erkennt die prekären Hygieneverhältnisse und gründet 1874 den Berliner Verein für Volksbäder. In den folgenden Jahren entstehen erste Stadtbäder in Berlin. Ein Stadtbad bietet damals jedoch nicht nur Möglichkeiten zum Schwimmen, sondern vor allem zum Baden und Brausen. Übrigens: Nach französischem Vorbild „la douche“ nennen wir die Brause heute Dusche.

1899 beginnen auch in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg die Bauarbeiten an einem Stadtbad. Reich verziert mit Skulpturen und Ornamenten eröffnet das Stadtbad 1902. Schwimmbecken, Kabinen zum Wannenbad und ab 1977 sogar eine Sauna – das Stadtbad erfreut sich großer Beliebtheit. Bis es 1986 wegen Rissen im Becken schließen muss. Bürgerinitiativen und Investoren sorgen für den Erhalt des Gebäudes.

Ab 1994 ist das leere Schwimmbecken Eventlocation für Partys und Kunstausstellungen. 2016 eröffnet das Hotel Oderberger Berlin. Dank eines verstellbaren Bodens ist nun beides möglich: Veranstaltung und Schwimmen. In dem sanierten Gebäude verraten originale Fließen, Türen und Geräte mehr über die Geschichte des Stadtbads. -

Rieselfelder Hobrechtsfelde Im ehemaligen Kornspeicher gibt es eine Ausstellung über die Berliner Rieselfelder. | Mazbln CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2013 Adresse

Hobrechtsfelder Dorfstraße 45

16341 Brandenburg-PanketalRieselfelder Hobrechtsfelde

Rieselfelder sind groß angelegte Flächen mit Becken, die der Reinigung von Abwässern dienen. Über unterirdische Kanäle gelangt das Abwasser Ende des 19. Jahrhunderts vom Berliner Stadtgebiet zu den Rieselfeldern. Der Ingenieur und Architekt James Hobrecht lässt sie damals in und außerhalb von Berlin errichten. Diese Technik belastet allerdings dauerhaft riesige Areale, deswegen setzte man seit Mitte des 20. Jahrhunderts vermehrt auf Klärwerke. Nichtsdestotrotz, bis vor wenigen Jahren waren immer noch einige dieser Rieselfelder aktiv.

Im Jahr 1908 geht die Anlage in Hobrechtsfelde in Betrieb. Für die bis zu 300 Angestellten und ihre Familien entstehen währenddessen eigene Wohn- und Sozialeinrichtungen vor Ort. Inzwischen bieten die zum Erholungsgebiet umgewandelten Felder Platz für zahlreiche Freizeitaktivitäten. In dem ehemaligen Kornspeicher gibt es ein Café und eine Ausstellung über die Berliner Rieselfelder.

Download Publikation -

Pumpstation Radialsystem V Das Radialsystem V versteht sich als Begegnungsstätte für Künste. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2017 Adresse

Holzmarktstraße 33

10243 Berlin-FriedrichshainKontakt

www.radialsystem.de/

vermietung@radialsystem.de

Tel.: 030 288 788 533Pumpstation Radialsystem V

Direkt an der Spree gelegen, sorgt die Pumpstation V ab 1881 für die Abwasserentsorgung des Bezirks. 1869 konzipiert James Hobrecht ein Abwasserentsorgungssystem, das Berlin in zwölf Gebiete unterteilt, sogenannte Radialsysteme. Jedes Radialsystem hat eigene Kanäle und eine Pumpstation. Diese leiten die Abwasser auf die Rieselfelder am Stadtrand.

1905 vergrößert sich das Pumpwerk V auf etwa die doppelte Fläche. Nach großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg werden die verbliebenen Gebäude der Anlage schließlich bis 1999 als Abwasserpumpwerk genutzt.

Noch immer zieht die märkische Backsteingotik aus dem Jahr 1905 von Architekt Richard Tettenborn viele Blicke auf sich. Inzwischen um einen Neubau von Gerhard Spangenberg ergänzt, beginnt 2005 die Umnutzung als Kultureinrichtung durch die Radialsystem V GmbH. Seit 2006 unterstützt zusätzlich die Radial Stiftung die unterschiedlichsten Produktionen und Veranstaltungen.

Download Publikation -

Malzfabrik iErbaut

1914 - 1917, 1963Bauherr

Schultheiss Brauerei AGArchitekt

Richard SchlüterFrüher

MälzereiHeute

Kultur- und Veranstaltungsort, GewerbeflächenDie Malzfabrik ist heute nicht nur ein Veranstaltungsort, sondern bietet mit Park und Biotop auch Raum für Erholung. | © visitBerlin, Malzfabrik, Foto: Matthias Friel Adresse

Bessemerstrasse 2-14

12103 Berlin-SchönebergKontakt

Tel.: 030/7 55 12 48 00

info@malzfabrik.de

www.malzfabrik.deIndustriekultur erleben

Malzfabrik

Vom Malz zur Kultur

Aus Getreide muss Malz werden, bevor die Bierproduktion beginnen kann. Um 1914 ist die Schultheiss-Brauerei die größte Lagerbierbrauerei der Welt. Der Bedarf an Malz ist groß und so beginnt in Berlin-Tempelhof der Bau einer modernen Mälzerei. Von 1926 bis 1996 dominiert der süßliche Malzgeruch das Areal der Malzfabrik.

Die vier Darrhauben auf dem Dach sind heute das Wahrzeichen der Malzfabrik und erinnern gleichzeitig an den langen Prozess vom Gerstenkorn zum Malz. Vom obersten Stock bis nach unten in die Silos durchläuft das Korn mehrere Produktionsschritte. Dabei muss die Gerste zunächst feucht bleiben und gewendet werden bis sie keimt. Anschließend trocknet sie unter der Hitze von Kohleöfen zu Malz. Die Darrhauben auf dem Dach regulieren den Luftzug und leiten die feuchte Luft ab. Für den perfekten Durchzug drehen sie sich mit dem Wind.

1996 stellt Schultheiss die Malzproduktion ein. Ohne die Bundeshilfen für West-Berlin ist der Betrieb nicht mehr tragbar. Die leerstehende Fabrik zieht die Club- und Kulturszene an. Der KitKatClub feiert einige Jahre lang im Maschinenhaus ausschweifende Partys. 2005 lässt die Real Future AG das Areal sanieren und entwickelt die Malzfabrik zu einem Standort für Start-ups mit Fokus auf Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit.

In der Malzfabrik geht es kreativ, bunt und visionär zu. Sie bietet Raum für Veranstaltungen, neue Impulse und kreativen Dialog. An zwei Samstagen im Monat finden Führungen durch die ehemalige Mälzerei statt. Besucherinnen und Besucher gehen auf Entdeckungsreise durch die geheimnisvolle Fabrik. Das Gelände mit Park, Biotop und Strand ist frei zugänglich.

Download Publikation -

Bötzow Brauerei iErbaut

1876 - 1927Bauherr

Julius BötzowArchitekt

G. Dittrich, Th. Friedrichs, Th. Lipps u.a.Früher

Brauereigelände, BiergartenHeute

Kultur- und Veranstaltungsort, Gastronomie, GewerbeflächenDie Installation Futuring am Schornstein von Eva & Adele leuchtet seit 2013 von der Bötzow Brauerei. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Prenzlauer Allee 242

10405 Berlin-Prenzlauer BergBötzow Brauerei

Im Jahr 2014 blickt das Areal der Bötzow Brauerei auf eine 150-jährige Geschichte in Prenzlauer Berg zurück. Ende des 19. Jahrhunderts ist die Brauerei lange Zeit wichtiger Bierlieferant für die Berliner Bevölkerung und darf sogar den Kaiser beliefern. Zu dem Gelände gehört damals ein bekannter Biergarten, der Platz für bis zu 6.000 Gäste bietet. Der junge Unternehmer Julius Bötzow schafft es, mit seiner Brauerei zum größten privaten Bierbrauer in ganz Deutschland aufzusteigen.

Der Standort am unteren Ende der Prenzlauer Allee wächst ab 1884 bis 1927 kontinuierlich. Neben weitläufigen Kellergewölben und Wirtschaftsgebäuden lässt Bötzow auch seine private Villa auf dem Gelände errichten. Mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und der teilweisen Zerstörung der Brauerei im Zweiten Weltkrieg kommt das Aus.

Seit ein paar Jahren läuft die Reaktivierung des Geländes. Die denkmalgerechte Sanierung kombiniert mit Neubauten übernimmt Chipperfield Architects, die bereits beim Umbau des Neuen Museums Maßstäbe gesetzt haben.

Mittlerweile gibt es ein Prothesenzentrum, verschiedene Unternehmen und ein Fitnessstudio auf dem Gelände. 2024 eröffnet dort ein Biergarten – das Areal der Bötzow Brauerei kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln.

Download Publikation -

Bärenquell-Brauerei iErbaut

1882 - 1888Bauherr

Brauerei Borussia Meinert und KampfhenkelArchitekt

H.O. Obrikat, Robert Buntzel (Maurermeister)Früher

Brauereigelände, BiergartenHeute

EventlocationDas Bierlager mit Kühlturm in der ehmaligen Bärenquell-Brauerei in Schöneweide. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Schnellerstraße 137

12439 Berlin-NiederschöneweideKontakt

Bärenquell-Brauerei

Ab 1882 errichtet die „Borussia Brauerei Meinert und Kampfhenkel“ die ersten Gebäude ihres Brauereigeländes an der Schnellerstraße. Sein markantes Erscheinungsbild erhält die Bärenquell-Brauerei in den Jahren nach 1898, als der Berliner Platzhirsch „Schultheiss“ die kleinere „Borussia“ aufkauft und kräftig ausbaut.

Dabei entsteht eine Spannung, die die Industriearchitektur noch bis ins neue Jahrhundert hinein kennzeichnet: Außen schmückt der Architekt H.O. Obrikat die Gebäude mit Türmen, Dächern und Fassadenschmuck wie eine mittelalterliche Burg. Direkt hinter den Mauern aber kommt neueste Technik zum Einsatz. Elektromotoren betreiben sämtliche Maschinen, ein werkseigenes Kraftwerk liefert den Strom. Weil am Spreeufer das Graben von Kellergeschossen nicht möglich ist, lagern die abgefüllten Flaschen in einem oberirdischen Kühlturm, von Kompressoren künstlich gekühlt. Von solchen Details bekommen die Gäste draußen im Biergarten nichts mit: Sie genießen ihr kühles Bier in einer romantischen Grotten- und Felsenarchitektur, die heute weitgehend verloren ist.

Als „VEB Bärenquell“ läuft die Produktion auch in der DDR weiter. Über einhundert Jahre, bis 1995, wird am Standort Bier gebraut, dann fallen die Anlagen in einen Dornröschenschlaf.

Seit Herbst 2020 hat der Technoclub Griessmühle auf dem Gelände der ehemaligen Bärenquell-Brauerei ein neues Zuhause. Mit dem Baergarten knüpfen die Macher des „ Revier Südost“ dabei auch an die alte Biergartentradition am Standort an. Was aus den ambitionierten Planungen für den Rest des Areals wird, steht derweil in den Sternen. Start-Ups, Geschäfte und eine Privat-Uni wollen die Investoren ansiedeln. Dabei könnte auch ein kleines Brauereimuseum entstehen, das die Geschichte des Standorts erzählt.

Die Bärenquell-Brauerei ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation -

Alte Ölmühle Wittenberge Wo früher Öle hergestellt wurden, kann heute in einem großen Wellnessbereich entspannt werden. | © Fotografenherz Adresse

Bad Wilsnacker Str. 52

19322 WittenbergeKontakt

oelmuehle-wittenberge.de/

info@elbe-resort.de

Tel.: 038 77 / 56 79 94 600Alte Ölmühle Wittenberge

Der Berliner Kaufmann Salomon Herz iniziiert 1823 mit seiner Ölmühle Wittenberge in Brandenburg den Aufbau der ersten Ölhandelsgesellschaft Deutschlands. Dort verarbeitet er Lein, Rüben und Raps aus der Umgebung zu Rohöl, das dann als Schmier- und Leuchtmittel dient. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts wandelt sich die kleine Gemeinde Wittenberge zu einem Industriestandort mit Eisenbahnanschluss, Hafen und weiteren Fabriken. Nach wechselvollen Jahrzehnten verstaatlicht die DDR die Ölmühle 1949. Anschließend nimmt sie als VEB Märkische Ölwerke Wittenberge die Produktion auf. In Folge der Wiedervereinigung schliesst die Fabrik 1991.

Inzwischen beherbergt die denkmalgeschützte Alten Ölmühle Wittenberge beispielsweise ein Hotel, ein Spa mit eindrucksvoller Dachterrasse, sowie Restaurationen, eine Schaubrauerei, ein Indoor-Kletterparcours und ein Tauchturm.

-

Der Aerodynamische Park in Adlershof iErbaut

1932 - 1940Bauherr

Deutsche Versuchsanstalt für LuftfahrtArchitekt

Hermann Brenner, Werner DeutschmannFrüher

Versuchslabore und SimulatorenHeute

ForschungsstandortDer Trudelturm der Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e. V. (DVL) wurde von 1934 bis 1936 erreichtet. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

Zum Trudelturm

Brook-Taylor-Straße

12489 Berlin-Adlershof

GBSL e. V.

Am Studio 2

12489 BerlinKontakt

Tel.: 0173/610 40 56

gbsl@luftfahrtstaetten.de

www.luftfahrtstaetten.de/Industriekultur erleben

Der Aerodynamische Park in Adlershof

Trudelturm und Windkanal

Der Aerodynamische Park im Universitätsquartier der Humboldt-Universität in Berlin-Adlershof besteht aus einem Ensemble von Forschungsgebäuden aus den 1930er-Jahren. Er ist ein bedeutender Ort für die Anfänge der deutschen Luftfahrt, aber auch für die Rüstungsforschung während der Weltkriege.

1909 eröffnet ein Flugplatz im benachbarten Johannisthal. Drei Jahre später gründet sich die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e. V. (DVL). Am östlichen Rand des Flugfelds errichtet die DVL in den folgenden Jahren erste Prüfstände. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 übernimmt das Militär die Gebäude und nutzt sie ab 1915 als Prüfanstalt und Werft der Fliegertruppe. Nach Kriegsende und der Lockerung des Versailler Vertrags wird die eigentliche Forschungstätigkeit allmählich wiederaufgenommen.

In den 1930er-Jahren nimmt die Flugzeugentwicklung im Deutschen Reich Fahrt auf. Ab 1933 stärken staatliche Förderprogramme der nationalsozialistischen Regierung die Luftfahrtindustrie. Besonders im zweiten Vierjahresplan von 1936 baut das NS-Regime die Rüstungsindustrie weiter aus und fördert in besonderem Maße Luftfahrt- und Luftwaffenentwicklungen. Dabei spielt auch die DVL als Forschungszentrum eine wichtige Rolle.

In Adlershof entstehen in dieser Zeit modernste Prüfstände. Darunter der Große Windkanal (1932-34) und der schallgedämpfte Motorensprüfstand (1933-35) mit seinen beiden markanten Türmen. Besonders auffällig ist der eiförmige Trudelturm (1934-36). In dem rund 20 Meter hohen Windkanal wurden Flugzeugmodelle praktisch „in der Luft stehend“ bei ihrem Flug- bzw. Trudelverhalten gefilmt. Die Ergebnisse aus diesen Versuchen flossen in die Entwicklung von Jagdflugzeugen für die Luftwaffe ein.

Der Aerodynamische Park mit seinen gut erhaltenen Gebäude wird inzwischen von der Humboldt-Universität für verschiedene andere Zwecke genutzt. Johannisthal und Adlershof gelten als Wiege der deutschen Luftfahrt. Hier sitzt die Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL e. V.), die ihr Anliegen im Namen trägt. Zu diesen Stätten gehören Flugplätze, Bauwerke, Fluggerät und andere besondere Erinnerungsstücke. Die GBSL sieht ihre Aufgabe darin, die Erinnerung an inzwischen Zerstörtes oder Verlorengegangenes zu erhalten. Im Auftrag des Wissenschafts- und Technologieparks in Adlershof führt die GBSL durch die erhaltenen technischen Denkmäler der Luftfahrtforschung, wie z. B. den Großen Windkanal.

Der Trudelturm stand schon bei mehreren Filmen Kulisse, beispielsweise beim Science-Fiction Film „Æon Flux“. 2022 schafft er es sogar auf das Cover des Albums „Zeit“ der Band Rammstein.

Der Aerodynamische Park ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2. Der »Wiege der Luftfahrt« ist außerdem ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation -

Deutsches Technikmuseum iErbaut

1874 - 1879, 1908, 1912Bauherr

Berlin Anhaltische EisenbahngesellschaftArchitekt

Paul FaulhaberFrüher

Bahnbetriebswerk des Anhalter BahnhofsHeute

MuseumDer große Schriftzug „Technik Museum“ weist den Weg in die Ladestraße. | © SDTB, Foto: Henning Hattendorf Adresse

Trebbiner Str. 9

10963 BerlinKontakt

Tel.: 030/43 97 34-0

Mail an: info@technikmuseum.berlin

www.technikmuseum.berlinAnfahrt

U-Bahn: U1, U3, U7 (Haltestelle Möckernbrücke), U1, U2, U3 (Haltestelle Gleisdreieck)

S-Bahn: S1, S2, S25, S26 (Haltestelle Anhalter Bahnhof)Öffnungszeiten

Di. bis Fr.: 9.00 bis 17.30 Uhr

Sa., So. und Feiertage: 10.00 bis 18.00 Uhr

Montag geschlossenEintritt

12€ | ermäßigt 6€

Bis 18 Jahre kostenfrei

Die Buchung von Onlinetickets wird empfohlen.Führungen

Sa., So. und mit Anmeldung

Täglich VorführungenBarrierefreiheit

Eingeschränkt

www.technikmuseum.berlin/besuch/barrierefreiheitERIH-Mitglied

Deutsches Technikmuseum

Mensch und Technik

Wie entsteht Papier? Was ist eine Setzmaschine? Und warum braucht man Unterseekabel für ein funktionierendes Internet? Ein Besuch im Deutschen Technikmuseum ist eine Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik. Schauvorführungen, Mitmach-Angebote und die Experimentierstationen im Science Center Spectrum machen den Museumstag zum Erlebnis. Wer dann eine Pause braucht, stärkt sich in einem der Museumscafés in historischem Ambiente.

Darüber hinaus ist der Museumspark des Deutschen Technikmuseums zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Überwachsene Gleisanlagen, zwei Ringlokschuppen mit Drehscheiben und ein weithin sichtbarer Wasserturm erinnern an das ehemalige Bahnbetriebswerk Anhalter Bahnhof. Laut, betriebsam und der Himmel voller Dampf – so sieht das Gelände um 1900 aus. Das Areal gehört damals zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte Berlins. Als „Landschaft aus Eisen und Stahl“ beschreibt der Schriftsteller Joseph Roth 1924 das Gebiet um den U-Bahnhof Gleisdreieck. Im Zweiten Weltkrieg werden jedoch viele Gebäude und Anlagen zerstört. Nach dem Krieg folgt die Teilung der Stadt und der in West-Berlin gelegene Anhalter Bahnhof versinkt schließlich in einen Dornröschenschlaf.

In Teilen des historischen Bauensembles am Gleisdreieck eröffnet 1983 das „Museum für Verkehr und Technik“. Etwa hundert historische Berliner Techniksammlungen finden hier ein neues Zuhause. Das Haus und die Ausstellungen werden seitdem kontinuierlich erweitert. Ein „Rosinenbomber“ der Luftbrücke 1948/49 auf dem Dach des modernen Erweiterungsbaus am Landwehrkanal ist inzwischen ein weithin sichtbares Aushängeschild des Deutschen Technikmuseums.

Das Deutsche Technikmuseum ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH). Es ist Startpunkt unserer Radrouten »Warmes Licht und kühles Bier« und »Innovation und Eleganz«. Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte widmen dem Aufstieg Berlins zum Eisenbahnzentrum einen eigenen Abschnitt.

Download Publikation