Ortstypen

Lost Places

-

Trommelfabrik

1990: Lagerplatz der Trommelfabrik. 2023: Heute befindet sich eine Straße auf der ehemaligen Lagerfläche. | © SDTB, Historisches Archiv; © bzi, Foto: Thomas Rosenthal Eingang zur Trommelfabrik, 1990 | © SDTB, Historisches Archiv Adresse

Schnellerstraße 135–136

12439 Berlin-SchöneweideIndustriekultur erleben

Trommelfabrik

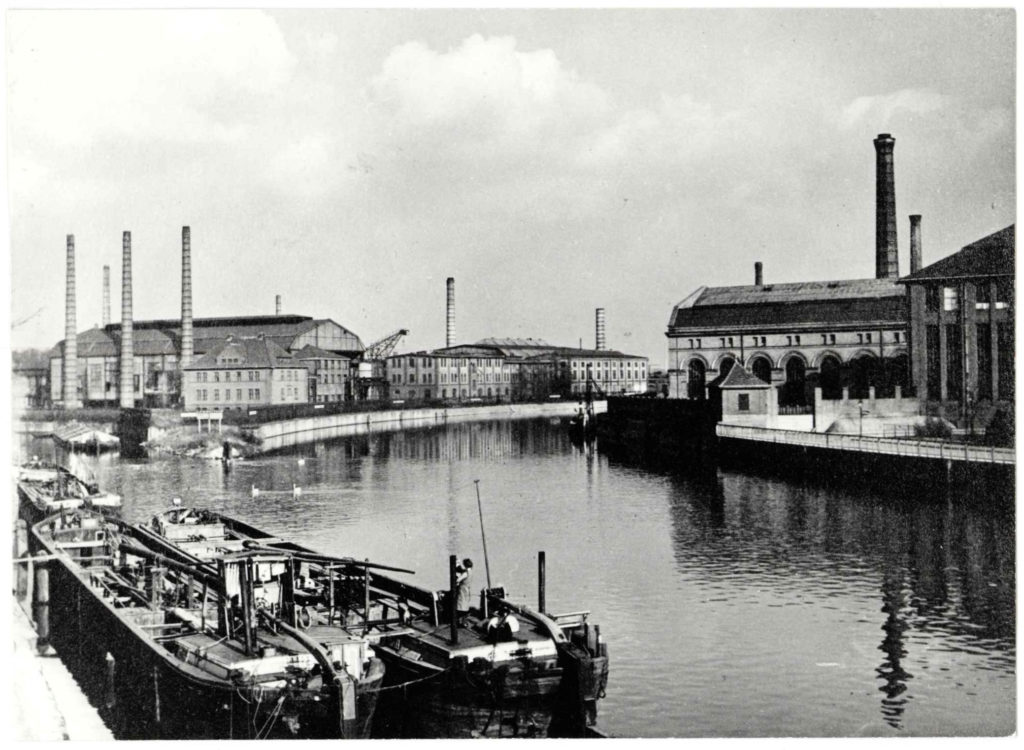

Auf dem Gelände zwischen Treskowbrücke und Stubenrauchbrücke sind um 1900 drei Großbetriebe ansässig. Die Borussia-Brauerei (später Schultheiss-Brauerei) ab 1882, die Tuchfabrik Müller entsteht noch vor 1895, ab den 1920er-Jahren agiert sie als Vereinigte Märkische Tuchfabriken AG. Die Deutschen Messingwerke siedeln sich spätestens ab 1899 an und die Englische Gasanstalt ab 1906. Um 1929 kommen die Metallwerke Kretzer und Busse hinzu, die Gasanstalt weicht den wachsenden Messingwerken. Im Zweiten Weltkrieg werden die Metallwerke Kretzer und Busse nahezu vollständig zerstört, ebenso die Tuchfabriken sowie der Arbeiterwaschraum der Messingwerke.

Auf dem freigewordenen Platz siedeln sich nun die Kabelwerke Oberspree (KWO) direkt neben der Schultheiss-Brauerei an. Zuvor hatten sie Kabeltrommeln auf dem Werksgelände in Oberschöneweide produziert. Nach Schäden im Zweiten Weltkrieg verlegen sie die Trommelproduktion nach Niederschöneweide. Für die nächsten fast 50 Jahre entsteht hier ein dominierender Ort der Kabeltrommelproduktion.

Ab 1992 wird das riesige Gelände mit seinen verschiedenen Fabriken nach und nach abgerissen. 2006 stehen als letzte noch die Ruinen der Trommelfabrik, ehe auch diese abgerissen werden. Heute befinden sich auf dem Gelände ein Möbelhaus und ein Sporthandel. Nur das benachbarte Areal der ehemaligen Brauerei besteht noch heute und erleichtert das Verorten von historischen Fotos der Trommelfabrik.

-

Poliklinik Oberspree

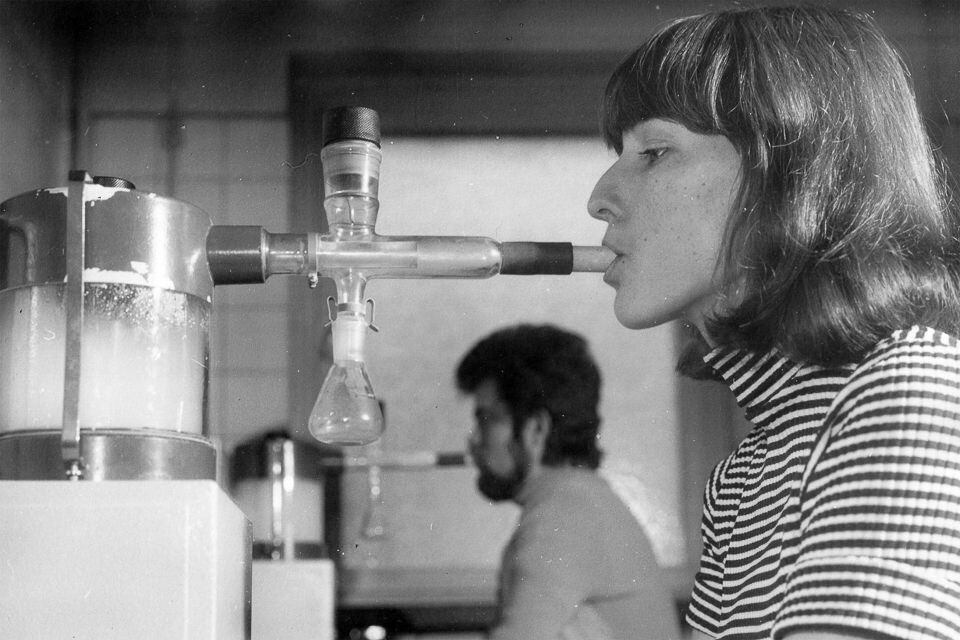

1961: Frontansicht der Poliklinik in der Steffelbauerstraße. 2023: Heute befindet sich hier ein Wohnhaus. | © Industriesalon Schöneweide, Foto: Unbekannt; © bzi, Foto: Thomas Rosenthal Patienten bei einer Therapie in der Poliklinik Oberspree. | © Kurt Schwarz, um 1978 Adresse

Steffelbauerstraße 16

12459 Berlin-SchöneweideIndustriekultur erleben

Wissenswertes

Poliklinik Oberspree

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die Verwaltung des Industriegebiets Schöneweide bei der Sowjetischen Militäradministration (SMAD). Diese ordnet 1948 an, eine Betriebs-Poliklinik in Oberschöneweide einzurichten. Sie soll „zur Verbesserung der Lage und Lebensbedingungen“ der Arbeiterschaft führen. Außerdem spart die Nähe der Klinik zu den Fabriken Zeit und Wege. Die zu betreuenden Werke sind das Werk für Fernsehelektronik (WF), Progress (Film-Synchronisation), das Kabelwerk Oberspree (KWO) und die Akkumulatorenfabrik Oberschöneweide (AFA).

1949 eröffnet die Klinik in der ehemaligen Direktionsvilla des KWO und bekommt den Namen Poliklinik Oberspree. Die Versicherungsanstalt Berlin (VAB) stellt die medizinischen Instrumente. Sie richtet außerdem neun Stationen und fünf Nebeneinrichtungen ein.

Laut Werkszeitung „WF Sender“ vom 28.02.1969 soll die geografische Nähe der Klinik außerdem dabei helfen, Vorurteile und Misstrauen der Belegschaft gegenüber der Medizin zu überwinden.

1953 geht die Verantwortung für die Klinik von der Firma AFA auf das benachbarte WF über. Eine moderne Betriebspoliklinik eröffnet 1959 in der Steffelbauerstraße, nur wenige Gehminuten nördlich der Direktionsvilla, die nun wieder als Büro genutzt wird. Die Kosten für den Bau betragen damals 1.500.000 (Ost-) Deutsche Mark.

Der Abriss der Poliklinik erfolgt 2017 zugunsten neuer Wohnungen.

-

Rundlokschuppen Pankow Der Rundlokschuppen Pankow liegt direkt neben dem S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf. | © Foto: Matilda Riebe, 2018 Adresse

Am Feuchten Winkel 15

13189 Berlin-PankowRundlokschuppen Pankow

2007: In Pankow rücken Abrissfahrzeuge an, um die letzten Gleisanlagen, Gebäude und Überführungen abzureißen. Von dem einstigen Güter- und Rangierbahnhofs Pankow-Heinersdorf bleibt nur wenig übrig. Einige verfallene und denkmalgeschützte Gebäude bleiben stehen. Eines von ihnen ist der Rundlokschuppen Pankow.

1893 lässt die Königliche Eisenbahndirektion den runden Lokschuppen am Bahnbetriebswerk Berlin-Pankow errichten. 24 Abstell- und Reparaturgleise reihen sich um eine Drehscheibe in der Mitte. Darüber erhebt sich eine eindrucksvolle Kuppel in filigraner Stahlkonstruktion. Gemeinsam mit dem ebenfalls verfallenden Rundlokschuppen Berlin-Rummelsburg ist er der Letzte seiner Art in ganz Deutschland. Das Ensemble aus Rundlokschuppen und halbrunden Ringlokschuppen daneben ist einzigartig.

Der Güter- und Rangierbahnhof Pankow ist bis zur Wiedervereinigung wichtiger Umschlagplatz für Lebensmittel und Baustoffe. Auch eine Müllumschlaganlage der Stadtreinigung findet hier Platz. 1997 endet der Güterverkehr mit der Stilllegung des Bahnhofs.

Investor Kurt Krieger kauft 2009 das Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs inklusive Rundlokschuppen. Zunächst plant er den Bau eines Einkaufszentrums mit Parkgelände, mittlerweile wirbt er stattdessen für das neue Stadtviertel „Pankower Tor“ mit 2.000 Wohnungen. Der stark beschädigte Rundlokschuppen Pankow soll hierfür weichen. 2019 fordert das Verwaltungsgericht Berlin den Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes zu sofortigen Erhaltungsmaßnahmen auf. Diese beginnen 2021 am maroden Dach. Mittlerweile ist der Rundlokschuppen vollständig eingerüstet. Die Restaurierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Pankow.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

-

Flugplatz Staaken Der Zeppelin-Tower am Flugplatz Staaken stammt aus den 1920er-Jahren. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Am Zeppelinpark

13591 Berlin-StaakenFlugplatz Staaken

Ab 1915 bietet der Flugplatz Staaken Platz für Großes: Zeppeline, Riesenflugzeuge und Monumentalfilme. Den Auftakt macht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die in der Nähe des damaligen Dorfes Staaken bei Spandau eine Werft errichtet.

Während des Ersten Weltkriegs wandeln sich die Zeppeline vom Passagierschiff zur Kriegsmaschine. Wirklich geeignet sind die empfindlichen Luftschiffe für den Kriegseinsatz jedoch nicht. In Staaken beginnt daher parallel die Entwicklung von „Riesenflugzeugen“ vom Typ Staaken R VI, welche die Zeppeline in ihrer Rolle als strategische Bomber ablösen sollen. Die Auflagen des Versailler Vertrags verbieten nach Kriegsende den Bau von Flugzeugen. Damit endet die Luftschiff-Produktion am Standort Staaken 1918.

Die gigantischen Hallen stehen jedoch nicht lange leer. Luftschiffhallen werden zu Großfilmstudios und ehemalige Zeppelin-Beschäftigte finden neue Jobs im Kulissenbau. 1923 gründet sich die Filmwerke Staaken AG, die Stummfilmklassiker wie „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 produziert.

weiterlesen

Schnell kehrt auch die zivile Luftfahrt nach Staaken zurück. Ab 1923 schmälert jedoch der neue zentrale Flughafen Tempelhof die Bedeutung des eher abgelegenen Flugplatzes Staaken. Stattdessen findet der Ort mit der Gründung der Deutsche Verkehrsfliegerschule (DVS) eine neue Rolle als Ausbildungsstätte.

Getarnt als Schule für Kunstfliegerinnen und zivile Piloten ist die DVS Teil der verdeckten Aufrüstung der Luftfahrt in der Weimarer Republik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nutzt die neu gegründete Luftwaffe den Flugplatz Staaken ab 1935 auch offiziell. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter viele Kinder und Jugendliche, in der Lufthansa Werft in Staaken. Neben einem Barackenlager für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet das Regime 1941 eine Bogendachhalle für die Produktion von Junkers-Flugmotoren.

Im April 1945 besetzen sowjetische Truppen den Flugplatz Staaken und nutzen ihn noch bis 1953. Danach siedeln sich Betriebe aus den Bereichen Baustoffe, Metall- und Kunststoffverarbeitung an. Eine ehemalige Kaserne auf dem Gelände ist bis zur Wiedervereinigung ein Krankenhaus. Nach langem Leerstand wird dieser Komplex 2018 für neuen Wohnraum saniert. Der Zustand weiterer denkmalgeschützter Gebäude des Flugplatzes reicht vom „lost place“ wie dem ehemaligen Gaswerk bis hin zu gut erhaltenen und weiterhin genutzten Bauten.

Der Flugplatz Staaken ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 1. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation -

Flugplatz Johannisthal Die großen Hallen am ehemaligen Flugplatz Johannisthal stehen seit drei Jahrzehnten leer. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Segelfliegerdamm 1–45, Groß-Berliner Damm, Hermann-

Dorner-Allee, 12487 Berlin-Johannisthal und -AdlershofFlugplatz Johannisthal

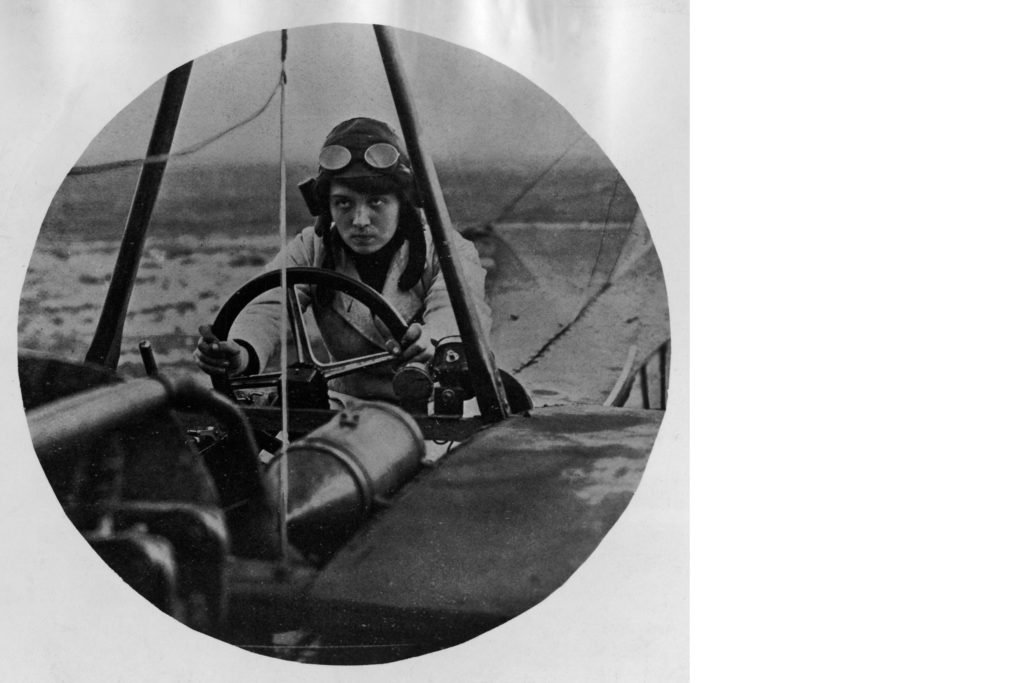

Mit einem spektakulären Flugwettbewerb eröffnet am 26. September 1909 der Flugplatz Johannisthal-Adlershof. Die ersten Pioniere der deutschen und internationalen Luftfahrt erproben auf diesem Motorflugplatz ihre aufsehenerregenden neuen Erfindungen. Dank skurriler Flugzeugkonstruktionen, waghalsiger Kunststücke und oftmals spektakulärer Unfälle entwickelt sich der Flugplatz damals zu einem Besuchermagneten. Eigentlich ist der Flugplatz Johannisthal nur ein Ausweichquartier, weil die Deutsche Flugplatzgesellschaft keine Zulassung für den Motorflug auf dem Tempelhofer Feld erhalten hat. Dort hatte sich zuvor bereits die Luftschifffahrt mit Zeppelinen angesiedelt.

Mehrere Flugzeughersteller siedeln sich an dem neuen Flugplatz Johannisthal an. Dazu gehören beispielsweise die Albatros-Werke und die Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH. Experimente und Prüfung von Motoren führt die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) durch. Entwicklung, Bau und Erprobung von Flugzeugen können so gebündelt an einem Ort stattfinden. Die erste deutsche Frau, die eine Ausbildung zur Motorfliegerin absolviert, ist Melli Beese. Wider alle Vorurteile und Benachteiligungen legt sie 1911 bei den Rumpler-Werken erfolgreich die Prüfung für die Flugzeugführerlizenz ab.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Flugplatz nur noch für militärische Zwecke genutzt. Rund ein Viertel der im Deutschen Reich genutzten Flugzeuge wird dort hergestellt. Nach Kriegsende beginnt die zivile Luftpost mit Flügen zwischen Weimar und Johannisthal. Kurze Zeit später finden erste Passagierflüge statt. Als 1923 der Zentralflughafen Tempelhof eröffnet, verliert der Flugplatz Johannisthal allerdings an Bedeutung.

weiterlesen

In den Produktionshallen entstehen in den 1920er-Jahren unter anderem Autos, da der Versailler Friedensvertrag den Flugzeugbau in Deutschland stark einschränkt. In andere Bereiche der Hallen ziehen sogar Tageslicht-Filmstudios ein. Die Johannisthaler Filmanstalt GmbH entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Filmstudios Deutschlands.

Während des Nationalsozialismus beginnen geheime Aufrüstungsprojekte auf dem Areal. Diese finden teilweise in Zusammenarbeit mit der benachbarten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. (DVL) in Adlershof statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzieren unter anderem der VEB Motorenwerk Johannisthal und der VEB Kühlautomat Berlin-Johannisthal auf dem Gelände des Flugplatzes.

1952 endet der reguläre Flugverkehr in Johannisthal. Die endgültige Schließung erfolgt allerdings erst 1995 nach einem tödlichen Unfall bei einer Flugshow mit historischen Flugzeugen.

Das ehemalige Rollfeld wird fortan der Natur überlassen und in den Landschaftspark Adlershof integriert. Die erhaltenen Gebäude und eindrucksvollen Hallen der früheren Flugzeugfabrik der Luftverkehrsgesellschaft verfallen.

Nach einem 2021 vorgelegten Bebauungsplan sollen – bezogen auf die Bruttogrundfläche – 85 % der denkmalgeschützten Gebäude zugunsten von neuen Wohnkomplexen weichen. Obwohl die Denkmalbehörden die „Bauten als bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger“ einschätzen, halten sie eine denkmalgerechte Sanierung der jahrzehntelang vernachlässigten Hallen für nicht mehr zumutbar.

Der Flugplatz Johannisthal ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 2. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation -

Spreepark Plänterwald Das bunte Riesenrad ist das Wahrzeichen des Spreeparks. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Kiehnwerderallee 1-3

12437 Berlin-PlänterwaldSpreepark Plänterwald

Eine wilde Tierfratze, einst die Einfahrt in einen Achterbahntunnel, verschwindet in dem Blätterdschungel, aus dem sie zu stammen scheint. Dinosauriermodelle aus Kunststoff zerfallen zwischen hohem Wiesengras. Ein rostiges Riesenrad knirscht im Wind. Der stillgelegte Spreepark im Plänterwald ist Berlins wohl bekanntester Lost Place. Immer neue Geschichten scheint dieser versunkene Ort an der Spree zu produzieren. Zigfach porträtiert in DDR-Fernsehserien oder investigativen Dokumentationen, selbst in Theaterproduktionen. Auch zwanzig Jahre nach Stilllegung noch vermarktet in Büchern, DVDs und Fanartikeln.

Zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR 1969 soll es etwas Besonderes sein. In weniger als einem Jahr entsteht daher der erste und einzige Freizeitpark im sozialistischen Deutschland. Allerdings gibt es keine inländische Produktion von Fahrgeschäften. Deshalb kauft ein niederländischer Zwischenhändler die Anlagen für den VEB Kulturpark Berlin auf der ganzen Welt ein. Das Team vor Ort gestaltet sie anschließend „systemkonform“ um: BMW-Motorräder verlieren ihre Logos, Sputnik-Darstellungen ersetzen NASA-Raketen, der Astrojet wird zum Kosmosjäger.

1991 übernimmt der westdeutsche Schausteller Norbert Witte den Park und modernisiert ihn nach dem Muster westlicher Themenparks. Die ehrgeizigen Pläne der Spreepark Berlin GmbH scheinen aufzugehen, Ende der 1990er Jahre aber brechen die Besucherzahlen ein. Im November 2001 dreht sich das Riesenrad zum letzten Mal. Betreiber Witte schifft sich anschließend mit einem Großteil der Fahrgeschäfte nach Peru ein, verwickelt sich in Drogenschäfte, wird verurteilt. Der Spreepark versinkt im Dornröschenschlaf und lockt Abenteurer magisch an. Dutzende Internetvideos dokumentieren ihre Streifzüge durch die einsturzgefährdeten Anlagen. 2014, nach einem gelegten Großbrand, kauft schließlich das Land Berlin den Park lastenfrei zurück.

Inzwischen entwickelt die landeseigene Grün Berlin GmbH einen Freizeitpark neuer Art, in dem Kunst, Kultur und Natur zusammenkommen sollen. Das Konzept bezieht einige historische Anlagen mit ein, das alte Riesenrad soll sich schon 2024 wieder drehen. Es scheint, als sei die Geschichte des Spreeparks im Plänterwald noch lange nicht zu Ende erzählt.

-

Siemensbahn Bahnhof Wernerwerk Der Bahnhof Wernerwerk liegt auf der historischen Siemensbahn. Bis 2029 soll er wieder reaktiviert werden. | © Christian Fessel | Mann mit Hut Touren Adresse

zwischen Tegeler Weg, Gartenfelder Straße und Saatwinkler Damm

10589 / 14059 / 13629

Berlin–Charlottenburg, Berlin–SiemensstadtIndustriekultur erleben

Siemensbahn Bahnhof Wernerwerk

Pendlerstrecke nach Siemensstadt

Die Bahnhöfe der Siemensbahn sind verlassen. Wo die Natur noch freie Flächen zulässt, ziert Graffiti die ehemaligen S-Bahn-Stationen in Spandau. In den 1930er-Jahren geht es hier deutlich geschäftiger zu. Im Berufsverkehr fahren Pendlerzüge im Zehn-Minuten-Takt, zu Stoßzeiten sogar alle fünf Minuten. Täglich nehmen rund 35.000 Menschen die Bahn zu ihrer Arbeit in die Siemensstadt.

Ab 1897 errichtet Siemens zwischen Spandau und Charlottenburg eine wachsende Fabrikstadt. In Siemensstadt sind mehr als 55.000 Menschen beschäftigt. Trotz der eigens gebauten Arbeitersiedlungen wohnt die überwiegende Mehrheit von ihnen in den nördlichen und nordwestlichen Bezirken Berlins. Zur Hauptverkehrszeit pendeln so viele Menschen von und nach Siemensstadt, dass es wiederholt zu Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten kommt. Versuche, dieser logistischen Herausforderung durch gestaffelte Arbeitszeiten zu begegnen, scheitern.

1925 beschließt der Elektrokonzern in Eigenregie eine Schnellbahn quer durch die Siemensstadt zu errichten. 1929 eröffnet die Strecke zwischen den Bahnhöfen Gartenfeld, Siemensstadt und Wernerwerk. Von hier fährt sie weiter zum Bahnhof Jungfernheide, wo sie Anschluss an die Ringbahn hat.

Die im Zweiten Weltkrieg schwerbeschädigte Strecke geht erst 1956 wieder in Betrieb. Nach der Teilung Berlins verlegt Siemens seinen Hauptsitz nach München. In den folgenden Jahren kommen die Beschäftigten vermehrt mit dem Auto über die Stadtautobahn oder mit der neuen U-Bahnlinie U7 nach Siemensstadt. Im September 1980 stellt die DDR-Reichsbahn schließlich den Verkehr auf der wenig frequentierten Strecke ein. Ein Kuriosum: Während der deutschen Teilung ist die DDR-Reichsbahn für den Betrieb der S-Bahn in West- und Ost-Berlin zuständig.

Seit 2018 plant das Land Berlin die Strecke zu reaktivieren und zu verlängern. Dies soll den neuen Forschungscampus Siemensstadt² und die Siedlungen im Nordwesten Spandaus besser an die Innenstadt anbinden. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2029 sollen wieder Züge über die historische Strecke rollen.

Die Siemensbahn ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

GEMA Köpenick Die ehemalige Verwaltung der GEMA wurde 1938/1940 errichtet. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Wendenschlossstraße 142–154

12557 Berlin-KöpenickWissenswertes

GEMA Köpenick

Die als Tonstudio erfolgreiche Firma „Tonographie“ der beiden Radio- und Funkenthusiasten Paul-Günther Erbslöh und Hans-Karl von Willisen bekam 1932 Kontakt zur Kieler Nachrichtenmittelversuchsanstalt (NVA) der Marine. Kurz darauf begann in Kooperation mit der NVA die Entwicklung von Geräten für die Funkortungstechnik. Die Kriegsmarine forcierte die Pläne. Daraufhin gründeten Erbslöh und Willisen 1934 die Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate mbH, kurz GEMA. In den nächsten folgenden Jahren entwickelt sich die GEMA zum wichtigsten Pionierunternehmen der deutschen Radartechnik. Mit ihrer Unterstützung erwarb die Firma ein 36.000 m2 großes Grundstück mit leerstehenden Fabrikgebäuden an der Wendenschlossstraße.

Nach Auflösung der GEMA im Mai 1945 ging daraus 1949 der Volkseigene Betrieb (VEB) Funkwerk Köpenick hervor, eines der bedeutendsten Unternehmen der Funktechnik in der DDR. Der VEB Funkwerk Köpenick stellte beispielsweise die Funktechnik des Fernsehturms am Alexanderplatz. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde der Standort an der Wendenschloßstraße schließlich 2002 aufgegeben. Das Areal wird unter anderem von einem Discounter und einer Autowerkstatt genutzt. Auf dem Gelände ist inzwischen der Bau eines Wohngebietes geplant. Dazu erfolgte der Abriss des Verwaltungsgebäudes im Frühjahr 2022.

-

Bohrwerkstatt der Geschützgießerei Die Bohrwerkstatt der Geschützgießerei (links) und die dazugehörige Werkhalle (rechts) liegen direkt am Wasser. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Obermeierweg 18

13597 Berlin-SpandauIndustriekultur erleben

Bohrwerkstatt der Geschützgießerei

Zeuge der preußischen Militärindustrie

Am Zusammenfluss von Spree und Havel, gegenüber der historischen Spandauer Altstadt, befindet sich das Gelände der ehemaligen Königlichen Geschützgießerei. Die Bohrwerkstatt mit seiner gelben Backsteinfassade entsteht hier 1874 im Stil der Berliner Rundbogenarchitektur. Sie gilt als einer der bedeutendsten erhaltenen Bauten der Militärindustrie in Spandau.

Während des Ersten Weltkriegs expandieren die Rüstungsbetriebe. Aus jener Zeit stammt die zweite, ebenfalls noch erhaltene Werkhalle (1914/15). Sie erinnert in ihrer Sachlichkeit an die Fabrikgebäude von Peter Behrens. Das ist ein deutlicher Bruch zur Rundbogenarchitektur der Bohrwerkstatt von 1874, die im Stil der Schinkelschule erbaut ist.

Im Zuge der Demilitarisierung des Deutschen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg werden Bettgestelle, Landmaschinen und für kurze Zeit Autos gefertigt. In der Weimarer Republik finden wieder geheime Vorbereitungen für militärische Produktionen statt. Die Nationalsozialisten bauen die Rüstungsproduktion weiter aus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird die industrielle Nutzung am Standort aufgegeben. Anschließend dient das Areal bis 1990 als Getreidelager für die West-Berliner Senatsreserven. Diese Reserven sollen Berlin während des Kalten Krieges für den Fall einer erneuten Blockade durch die Sowjetunion wappnen.

Seit 1990 stehen die inzwischen denkmalgeschützten Gebäude leer und verwahrlosen zusehends. Überlegungen, die Bauten für Kultur, Handel, Büros oder gar als Mehrzweckhalle zu nutzen, scheitern.

2018 erwirbt ein Kölner Immobilienunternehmer das Areal der ehemaligen Geschützgießerei. Seitdem wird das Gelände in enger Kooperation mit dem Stadtentwicklungsamt und der Unteren Denkmalschutzbehörde behutsam entwickelt. Die stark beschädigten Fabrikhallen sollen saniert werden. Künftig dienen sie sowohl als Büros als auch für gastronomische Angebote. Darüber hinaus ist geplant, den Uferbereich neu zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Bohrwerkstatt der Geschützgießerei ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

Portikus Anhalter Bahnhof Der Portikus ist der sichtbare Rest des Anhalter Bahnhofs. | © bzi, Foto: Nico Kupfer Adresse

Askanischer Platz 6-7

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Portikus Anhalter Bahnhof

Tor zum Süden

Am Askanischen Platz ragt eine beeindruckende Wand mit Rundbögen aus Backsteinen in die Höhe. Bis vor 70 Jahren gelangten Reisende durch diesen Portikus hindurch in eine gigantische Bahnhofshalle. Er ist der letzte Überrest der 34 Meter hohen und 170 Meter langen Halle des Anhalter Bahnhofs, fertiggestellt 1880. Ein Hallendach aus Glas überspannt frei und ohne jede Stütze die Gleise. Schnaufende Dampflokomotiven fahren ein und hüllen dadurch den Bahnsteig in beißenden Rauch. Ende des 19. Jahrhunderts herrscht geschäftiges Treiben vor und im Anhalter Bahnhof. Reisende kommen entweder mit Kutschen oder zu Fuß, um ihre Fahrt mit der Eisenbahn anzutreten. Die ersten Züge fahren nach Leipzig, Frankfurt und München. Der „Anhalter“ wird zum Tor des Südens. Vom Berliner Kopfbahnhof fahren Eisenbahnen nach Nizza, Athen und Neapel. Südlich vom Personenbahnhof erstreckt sich das große Gelände des Anhalter Güterbahnhofs. In der ehemaligen Ladestraße sitzt heute unter anderem das Deutsche Technikmuseum.

Der Ausbau des Schienennetzes erfordert jedoch auch die Übermittlung von Informationen über Zugfahrten und Störungen. Die im Bahndamm verlegte Telegrafenlinie ist einer der ersten Aufträge der „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“, die ihren Gründungsort in Sichtweite des Bahnhofs hat.

Im Regime der Nationalsozialisten wandelt sich der Anhalter Bahnhof von einem Sehnsuchts- zu einem Schreckensort. Wie einige andere Bahnhöfe ist auch der Anhalter ab 1942 Startpunkt für Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Sonderwaggons mit Deportierten werden an fahrplanmäßige Züge nach Dresden oder Prag angehängt. Von dort aus fahren die Züge weiter, zum Beispiel in das Konzentrationslager Theresienstadt. Seit 2021 befindet sich gegenüber der Ruine des Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.

Das monumentale Bahnhofs-Gebäude von Architekt Franz Schwechten übersteht den Zweiten Weltkrieg nur mit erheblichen Schäden. Der Zugverkehr ist nur noch eingeschränkt möglich. Die Teilung Berlins führt 1952 schließlich zur Einstellung des Personenverkehrs. Aufgrund von Einsturzgefahr beschließt der Senat die Sprengung. Das Gebäude erweist sich jedoch als widerstandsfähig. Drei Jahre lang versuchen sich Abrissfirmen am Bahnhof. Schließlich bleibt allein der Portikus als Überrest des Tors zum Süden erhalten

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Download Publikation -

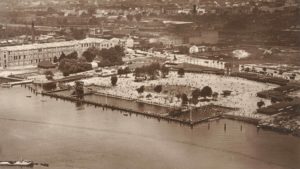

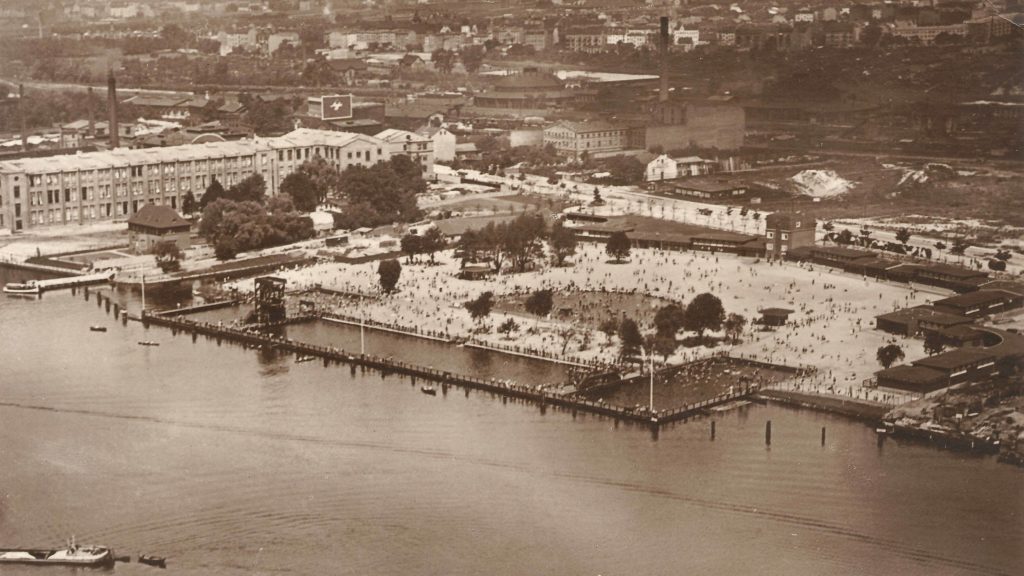

Flussbadeanstalt Lichtenberg Postkarte mit einer Luftaufnahme der Flussbadeanstalt von 1927. | © Spreestudios Adresse

Zur alten Flussbadeanstalt

10317 Berlin-RummelsburgIndustriekultur erleben

Flussbadeanstalt Lichtenberg

Warmes Badewasser aus der Stromproduktion

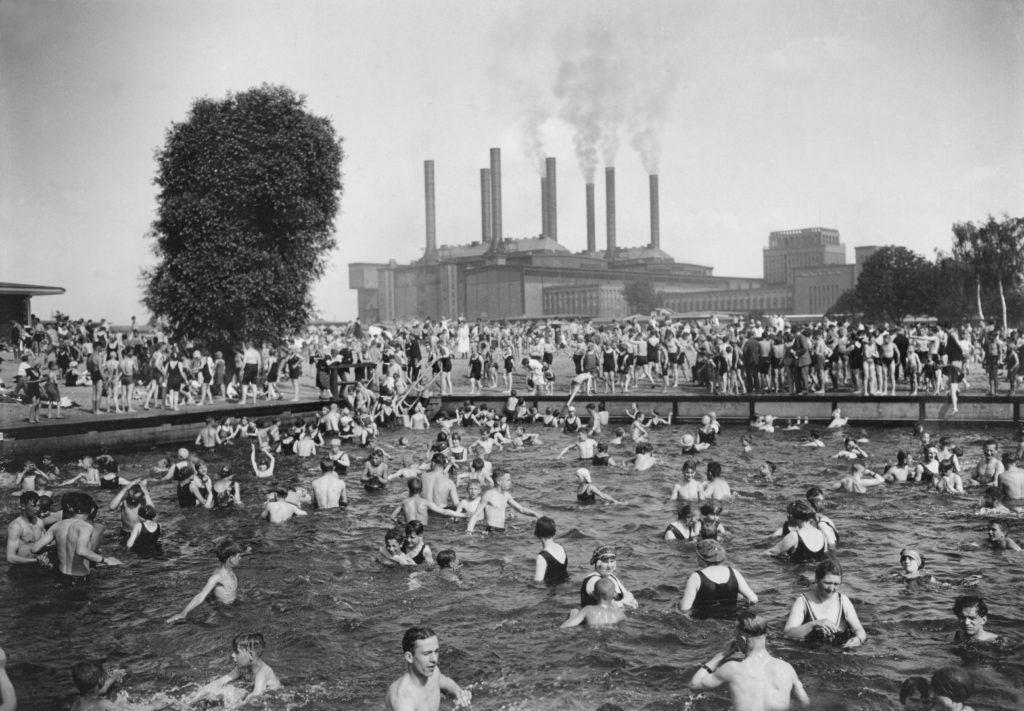

Direkt an der Spree eröffnet 1927 eine riesige Flussbadeanstalt nach Plänen von Rudolf Gleye. Gut die Hälfte der 50 000 m² Fläche erinnert als Sandstrand an die ferne Ostsee. Tausende Badegäste nutzen in den 1920er- und 1930er-Jahren täglich die damals modernen Bade-, Sport- und Planschbecken. Hinzukommen Brause- und Umkleideanlagen sowie der Zehnmeter-Sprungturm und der Strandbereich. Das benachbarte Kraftwerk Klingenberg beheizt eines der Becken mit Abwärme und sorgt so für angenehme Badetemperaturen.

Die Flussbadeanstalt schließt vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie eröffnet danach nochmals kurz. In den 1950er-Jahren endet der Badebetrieb schließlich endgültig. Einerseits sind Teile der Anlage durch den Krieg beschädigt, andererseits verschlechtert sich die Qualität des Flusswassers durch die umliegende Industrie.

Statt Badegästen tummeln sich inzwischen Boote in diesem Abschnitt der Spree. Die erhaltenen Gebäude der Flussbadeanstalt Lichtenberg stehen mittlerweile unter Denkmalschutz.

Download Publikation -

Berliner Bürgerbräu Brauerei iErbaut

um 1900Bauherr

Genossenschafts-BrauereiFrüher

Brauereigebäude, GaststätteDie ehemalige Berliner Bürgerbräu Brauerei liegt am Müggelsee in Friedrichshagen. | © bzi, Foto: Max Braun Adresse

Josef-Nawrocki-Straße 6

12587 Berlin-FriedrichshagenBerliner Bürgerbräu Brauerei

Als das „Bräustübl“, der Ausschank der Berliner Bürgerbräu Brauerei am Müggelsee, 1990 wieder öffnet, kommt sogar der Regierende Bürgermeister Walter Momper. Ob er sich damals ein „Rotkehlchen“ gönnt, die Spezialität des Hauses im roten Henkelglas, ist nicht überliefert. Zwanzig Jahre später endet jedoch die lange Geschichte einer der ältesten lokalen Brauereien endgültig. Rotkehlchen und andere Sorten sind weiter unter der Marke Bürgerbräu im Handel, werden aber seit 2010 von der sächsischen Radeberger Gruppe in Pankow produziert.

1869 gründet Hermann Schäfer auf einem aufgelösten königlichen Lehnsgut die Lindbrauerei. Seine Brauer bestücken die Eiskeller damals mit Natureis aus dem Müggelsee. 1901 übernimmt eine Genossenschaft Berliner Gastwirte die Brauerei. Sie investieren, vergrößern und modernisieren, der Ausstoß steigt. Zusätzlich zu den üblichen Pferdefuhrwerken transportieren jetzt auch firmeneigene Dampfschiffe die Fässer nach Berlin.

In der Nacht vom 14. auf den 15. September 1926 brennt das Brauereigelände. Beim anschließenden Wiederaufbau entstehen bis 1930 die Gebäude, die noch heute zu sehen sind. Im Zweiten Weltkrieg halten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter die Produktion aufrecht. Ab 1949 braut der VEB Berliner Bürgerbräu auch für den Export ins nicht-sozialistische Ausland. Bürgerbräu schmeckt selbst in Japan, Australien sowie den USA – und erwirtschaftet Devisen für den DDR-Staatshaushalt.

Mit dem Ende der Produktion 2010 schließt auch das kleine Brauereimuseum aus den 1990er-Jahren. Die denkmalgeschützten weiß gefassten Brauereigebäude mit den markanten Rundbogenfenstern stehen inzwischen leer. Allein das Bräustübl Friedrichshagen hält sich und lädt auf ein „Rotkehlchen“ an den Müggelsee ein – fast wie in alten Tagen.

Die Berliner Bürgerbräu Brauerei ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation -

Zentralvieh- und Schlachthof iErbaut

1878 - 1881, 1899, 1930Bauherr

Stadt BerlinArchitekt

Hermann Blankenstein, August LindemannFrüher

Städtischer SchlachthofHeute

Wohn- und GewerbeflächenDer Zentralvieh- und Schlachthof in Prenzlauer Berg um 1907. | © Foto: Max Missmann, gemeinfrei Adresse

Eldenaer Straße

Landsberger Allee

10249 Berlin-FriedrichshainZentralvieh- und Schlachthof

Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es in Berlin zahlreiche private Schlachthäuser. Um das unhygienische Schlachten in Wohnungen und Hinterhöfen zu beenden, eröffnet die Stadt 1881 den Zentralvieh- und Schlachthof in Prenzlauer Berg. Eine neue Schlachthofverordnung regelt fortan Hygienestandards und Kontrollen. Mit der Stadt wächst auch der Schlachthof. In Spitzenzeiten kommen bis zu 15.000 Schlachttiere pro Tag an, die hier weiterverkauft und verarbeitet werden. Die Lage an der Ringbahn ist ideal für den Transport von Tieren und Fleisch. Der Bahnhof heißt damals entsprechend Central-Viehhof.

Das Gelände ist nach dem Zweiten Weltkrieg stark zerstört und nur noch von geringer Bedeutung. Lediglich die nähere Umgebung versorgt sich noch mit Fleisch von diesem Schlachthof. Seit 1977 heißt die S-Bahn-Station Storkower Straße, der Schlachtbetrieb wird 1991 eingestellt.Ab Anfang der 1990er-Jahre beginnt ein Transformationsprozess, der bis heute anhält. Einige der Gebäude wie beispielsweise die Rinderauktionshalle sind mittlerweile denkmalgeschützt. Von anderen wie der Hammelauktionshalle steht nur noch das Stahlskelett. In die historischen Gebäude zieht seit einigen Jahren Leben ein. Rund herum entstehen inzwischen Parks und Neubauten.

Download Publikation