Best of

Transport und Verkehr

-

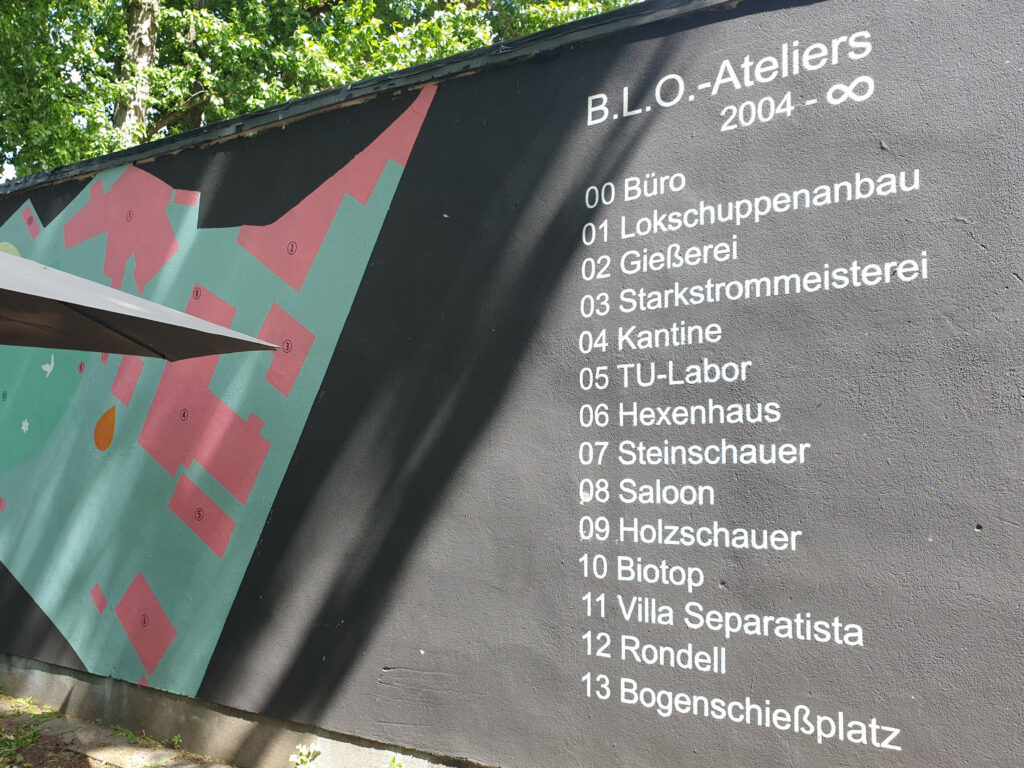

Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost / BLO Ateliers iErbaut

1891 - 1894Bauherr

Königliche Eisenbahndirektion BerlinFrüher

BahnbetriebswerkHeute

BLO KünstlerateliersWo sich früher das Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost befand, sind heute die BLO Ateliers. | © bzi, Karsten Feucht Adresse

Kaskelstraße 55

10317 Berlin-LichtenbergKontakt

kontakt[at]blo-ateliers.de

Tel.: 030 55 66 93 93Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost / BLO Ateliers

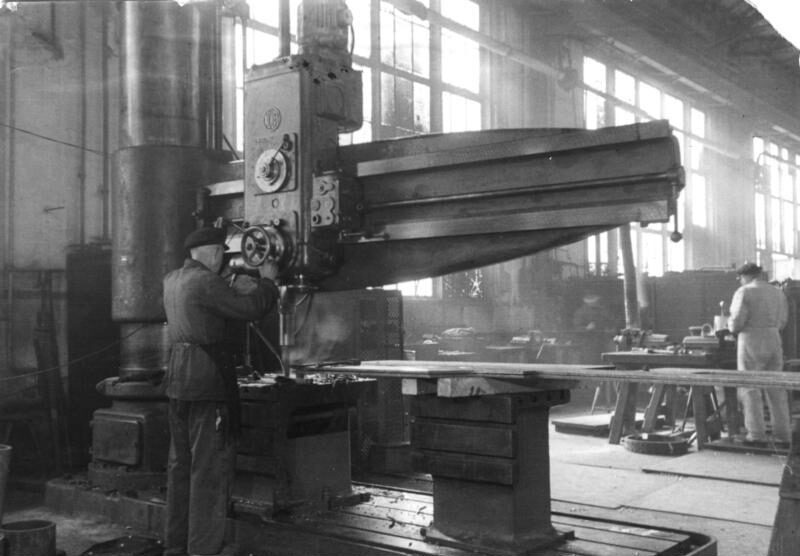

Wo einst riesige Dampflokomotiven repariert wurden, arbeitet und produziert heute eine der größten Gemeinschaften aus Künstlerinnen und Künstlern in Berlin. Nicht nur Bildhauerei und Malerei, sondern auch Fahrradbau, Mode, Theaterausstattung und Holz- und Metallarbeiten gehören zum Repertoire der Kunstschaffenden in den BLO Ateliers. In der ehemaligen Kantine finden regelmäßig Konzerte, Aufführungen, Vorträge und Ausstellungen statt.

In den 1860er-Jahren liegt Friedrichsfelde Ost noch außerhalb der Stadtmauern Berlins. Die königliche Eisenbahndirektion plant damals auf dem bislang unerschlossenen Gelände Gleisanlagen mit angeschlossenen Betriebswerkstätten zu bauen. Sie weiht das Bahnbetriebswerk Lichtenberg Ost (BLO) am 1. April 1894 nach dreijähriger Bauzeit ein. Anfangs ist es vor allem ein Umschlagplatz für Getreide und Vieh aus den östlichen Gebieten des Deutschen Reichs. Später kommen Kohletransporte aus Polen und der Ukraine dazu.

Im Zweiten Weltkrieg wird die Ostfront vom BLO aus mit Truppen und Kriegsmaterialien versorgt. Außerdem stehen hier Züge für Transporte in östlich gelegene Konzentrationslager bereit. Am 26. Februar 1945 greifen amerikanische Bomberpiloten das Bahnbetriebswerk an und zerstören es zu großen Teilen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg baut die Deutsche Reichsbahn das Bahnbetriebswerk allerdings nur teilweise wieder auf. Die DDR nutzt das Bahnbetriebswerk nun, um Züge für den Personenverkehr bereitzustellen. In den 1980er-Jahren werden die letzten verbliebenen Dampflokomotiven der DDR hier stationiert und zusammengezogen. In der BRD gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits keine im Dienst stehenden Dampflokomotiven mehr.

Nach der Wiedervereinigung verschrottet die Deutsche Bahn die meisten Lokomotiven. Danach nutzt die Bahn die Gebäude des Betriebswerks als Lehrräume, Büros und für Schulungszwecke. Die letzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen im Juli 1999 das Gelände.

Im Februar 2003 entdecken Kunstschaffende das Gelände mit den verbliebenen Werkstatt-, Kantinen-, Büro- und Übernachtungsgebäuden und nutzen es als B.L.O. Ateliers. Der Lockkunst e.V. als Träger des Atelierprojekts schließt 2004 einen zehnjährigen Mietvertrag mit der Bahn ab, den sie 2014 um weitere zehn Jahre verlängert. Der Mietvertrag umfasst das 12.000 qm große Gelände mit 2.300 qm an nutzbarer Atelierfläche.

Kurz vor dem Auslaufen des Mietvertrags im Jahr 2024 spricht die Grundstückseigentümerin DB InfraGO eine Nutzungsuntersagung aus, da die Gebäude wegen grober Baumängel nicht mehr sicher sind. Nach intensiven Vertragsverhandlungen und mit Hilfe einer breiten politischen Unterstützung ist es dem Verein Lockkunst e.V. schließlich gelungen, den Mietvertrag zu verlängern. Der Verein ist für die Beseitigung der Mängel verantwortlich. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und Mitteln der Lotto-Stiftung.

Entdecken Sie weitere ausgewählte Highlights zum Thema Transport und Verkehr.

-

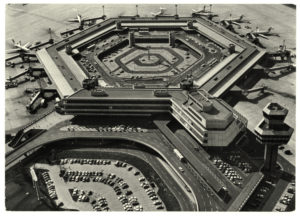

Flughafen Tegel Das besondere am Flughafen Tegel ist seine Form, die kurze Wege bis ins Flugzeug ermöglicht. | © akg-images, Luftaufnahme (Postkarte), um 1975. Adresse

Saatwinkler Damm

13405 Berlin-TegelFlughafen Tegel

Die Geschichte des Flughafen Tegel beginnt in einer schicksalhaften Stunde der Stadt: Im Juni 1948 blockiert die Rote Armee alle Landwege nach West-Berlin. Die Westalliierten stemmen sich mit einer Luftbrücke dagegen. Sie bringen Lebensmittel, Medikamente, Heizmaterial und alles, was eine Großstadt sonst zum Überleben braucht. Doch die Kapazität an den Flughäfen Tempelhof und Gatow reichen bald nicht mehr aus. Im französischen Sektor beginnen daher die Arbeiten für ein neues Flugfeld. Rund 19.000 Berliner:innen arbeiten rund um die Uhr, um einen neuen Flughafen aus dem Boden zu stampfen. Nur drei Monate später setzt das erste Flugzeug in Tegel auf.

1960 nimmt Air France in „Tegel Nord“, wie der Flughafen Tegel nun offiziell heißt, den zivilen Luftverkehr auf. 1965 gewinnen die jungen Architekten Meinhard von Gerkan, Volkwin Marg und Klaus Nickels den Wettbewerb für einen modernen Airport „Tegel Süd“. Für Aufsehen sorgt ihr „Drive-in-Prinzip“. Die Fluggäste fahren direkt mit Bus, Auto oder Taxi an ihren Schalter zum Check-in und passieren die Sicherheitskontrollen. Vom Wartebereich dahinter geht es über eine Gangway direkt ins Flugzeug. Die sechseckige Form des Flughafens macht diese kurzen Wege möglich. Im November 1974 laufen die ersten Passagiere in weniger als 50 Metern vom Auto zum Flugzeug.

Mit der deutschen Wiedervereinigung enden 1990 die alliierten Sonderrechte für den Berliner Flugverkehr. Tegel darf nun von deutschen Fluggesellschaften angeflogen werden. Doch auch immer mehr ausländische Airlines beantragen Flugrechte für die Hauptstadt. Eigentlich soll 2011 der neue Großflughafen Berlin-Brandenburg (BER) den überlasteten Flughafen Tegel ablösen. Doch dieser kann wegen Baumängeln jahrelang nicht eröffnen. Währenddessen steigen die Passagierzahlen am Flughafen Tegel weit über die Kapazitätsgrenze hinaus. Ein drittes Terminal C, provisorisch errichtet und zweimal erweitert, rettet den Flughafen über die Zeit. Ursprünglich für zweieinhalb Millionen Passagiere geplant, fertigt Tegel letztendlich mehr als 20 Millionen Fluggäste pro Jahr ab.

Seit 2019 steht der Flughafen Tegel „Otto Lilienthal“ unter Denkmalschutz. Ein Jahr später endet schließlich der Flugverkehr. Bis 2040 soll unter dem Namen „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ ein Forschungs- und Industriepark auf dem Areal entstehen.

Download Publikation -

Argus Motoren Gesellschaft mbH Äußerlich hat sich der Verwaltungskomplex der Argus Motoren GmbH kaum verändert, Foto links 2020, rechts um 1938. | © bzi, Nathalie Scholl; Argus Konvolut Adresse

Flottenstraße 28-42

13407 Berlin-ReinickendorfArgus Motoren Gesellschaft mbH

Die Flottenstraße und Kopenhagener Straße sind gesäumt von alten Fabrikbauten. Die Backsteingebäude stehen dort teilweise seit 100 Jahren. Doch ihre Geschichte ist fast vergessen. Sie geht zurück auf die Pionierjahre der motorisierten Luftfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Argus Motoren Gesellschaft mbH ist inzwischen nur noch wenigen bekannt.

Im November 1906 gründet Henri Jeannin die Argus Motoren Gesellschaft mbH, Berlin. Der Fokus der jungen Firma liegt auf der Produktion von Automobil- und Bootsmotoren. Das Unternehmen bezieht die Werksanlage der ehemaligen Maschinenfabrik Ziegler in der Flottenstraße, die aus Halle, Bürogebäude und Kesselhaus besteht. Inspiriert von den Flugpionieren in Berlin, beschließt Jeannin auf den Bau von Flugmotoren umzusteigen.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs geraten Flugzeuge als Kriegsgeräte in den Fokus des Militärs. Das junge Unternehmen zählt deshalb schnell 300 Beschäftigte. 1916 übernimmt Moritz Straus die Geschäftsleitung. Er etabliert die industrielle Serienfertigung im nun vergrößerten Werk mit beinahe 1.000 Arbeiter:innen im Jahr 1918.

Auf die Expansion im Ersten Weltkrieg folgt die durch den Versailler Vertrag erzwungene Neuorientierung: Automobilmotoren und Fahrgestelle statt Flugzeugmotoren und Propeller. Eine großzügige Förderung der nationalsozialistischen Regierung führt 1933 zurück zur Luftfahrt und ermöglicht ein rasantes Wachstum der Firma. Doch das neue Regime stellte auch ideologische Ansprüche an den Betrieb. 1938 wird der jüdische Geschäftsführer Straus abgesetzt und ins Exil gezwungen.

Das Unternehmen konzentriert sich nun vollends auf die kriegsvorbereitende Rüstung. Zu den Produkten der Argus Motoren GmbH zählen zu dieser Zeit Motoren, Halterungen für Maschinengewehre und der Antrieb der sogenannten „Vergeltungswaffe V1“. Auf dem Areal der Firma entstehen bis 1944 nicht nur riesige Montagehallen und modernste Prüfstände sondern auch Barackenlager für tausende Zwangsarbeiter:innen.

Nach Kriegszerstörungen und der restlosen Demontage der Maschinenanlagen durch die Besatzer bleiben lediglich einige Hallen stehen. Sie werden an Moritz Straus restituiert, der 1948 bei Karlsruhe eine neue Firma gründet. Das Westberliner Werk in Reinickendorf spielt von nun an eine untergeordnete Rolle. Gewerbe mietet sich in den Hallen ein, die Erben von Straus verkaufen schließlich 2018 an die Immobiliengesellschaft GSG Berlin.

Das Berliner Zentrum Industriekultur (bzi) erforscht Industriegeschichten in der Stadt. Entsprechend beschäftigte sich 2020 eine Bachelorarbeit mit der Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Argus Motoren Gesellschaft mbH in Reinickendorf.

-

Rundlokschuppen Pankow Der Rundlokschuppen Pankow liegt direkt neben dem S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf. | © Foto: Matilda Riebe, 2018 Adresse

Am Feuchten Winkel 15

13189 Berlin-PankowRundlokschuppen Pankow

2007: In Pankow rücken Abrissfahrzeuge an, um die letzten Gleisanlagen, Gebäude und Überführungen abzureißen. Von dem einstigen Güter- und Rangierbahnhofs Pankow-Heinersdorf bleibt nur wenig übrig. Einige verfallene und denkmalgeschützte Gebäude bleiben stehen. Eines von ihnen ist der Rundlokschuppen Pankow.

1893 lässt die Königliche Eisenbahndirektion den runden Lokschuppen am Bahnbetriebswerk Berlin-Pankow errichten. 24 Abstell- und Reparaturgleise reihen sich um eine Drehscheibe in der Mitte. Darüber erhebt sich eine eindrucksvolle Kuppel in filigraner Stahlkonstruktion. Gemeinsam mit dem ebenfalls verfallenden Rundlokschuppen Berlin-Rummelsburg ist er der Letzte seiner Art in ganz Deutschland. Das Ensemble aus Rundlokschuppen und halbrunden Ringlokschuppen daneben ist einzigartig.

Der Güter- und Rangierbahnhof Pankow ist bis zur Wiedervereinigung wichtiger Umschlagplatz für Lebensmittel und Baustoffe. Auch eine Müllumschlaganlage der Stadtreinigung findet hier Platz. 1997 endet der Güterverkehr mit der Stilllegung des Bahnhofs.

Investor Kurt Krieger kauft 2009 das Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs inklusive Rundlokschuppen. Zunächst plant er den Bau eines Einkaufszentrums mit Parkgelände, mittlerweile wirbt er stattdessen für das neue Stadtviertel „Pankower Tor“ mit 2.000 Wohnungen. Der stark beschädigte Rundlokschuppen Pankow soll hierfür weichen. 2019 fordert das Verwaltungsgericht Berlin den Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes zu sofortigen Erhaltungsmaßnahmen auf. Diese beginnen 2021 am maroden Dach. Mittlerweile ist der Rundlokschuppen vollständig eingerüstet. Die Restaurierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Pankow.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

-

Flugplatz Staaken Der Zeppelin-Tower am Flugplatz Staaken stammt aus den 1920er-Jahren. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Am Zeppelinpark

13591 Berlin-StaakenFlugplatz Staaken

Ab 1915 bietet der Flugplatz Staaken Platz für Großes: Zeppeline, Riesenflugzeuge und Monumentalfilme. Den Auftakt macht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die in der Nähe des damaligen Dorfes Staaken bei Spandau eine Werft errichtet.

Während des Ersten Weltkriegs wandeln sich die Zeppeline vom Passagierschiff zur Kriegsmaschine. Wirklich geeignet sind die empfindlichen Luftschiffe für den Kriegseinsatz jedoch nicht. In Staaken beginnt daher parallel die Entwicklung von „Riesenflugzeugen“ vom Typ Staaken R VI, welche die Zeppeline in ihrer Rolle als strategische Bomber ablösen sollen. Die Auflagen des Versailler Vertrags verbieten nach Kriegsende den Bau von Flugzeugen. Damit endet die Luftschiff-Produktion am Standort Staaken 1918.

Die gigantischen Hallen stehen jedoch nicht lange leer. Luftschiffhallen werden zu Großfilmstudios und ehemalige Zeppelin-Beschäftigte finden neue Jobs im Kulissenbau. 1923 gründet sich die Filmwerke Staaken AG, die Stummfilmklassiker wie „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 produziert.

Schnell kehrt auch die zivile Luftfahrt nach Staaken zurück. Ab 1923 schmälert jedoch der neue zentrale Flughafen Tempelhof die Bedeutung des eher abgelegenen Flugplatzes Staaken. Stattdessen findet der Ort mit der Gründung der Deutsche Verkehrsfliegerschule (DVS) eine neue Rolle als Ausbildungsstätte.

Getarnt als Schule für Kunstfliegerinnen und zivile Piloten ist die DVS Teil der verdeckten Aufrüstung der Luftfahrt in der Weimarer Republik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nutzt die neu gegründete Luftwaffe den Flugplatz Staaken ab 1935 auch offiziell. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter viele Kinder und Jugendliche, in der Lufthansa Werft in Staaken. Neben einem Barackenlager für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet das Regime 1941 eine Bogendachhalle für die Produktion von Junkers-Flugmotoren.

Im April 1945 besetzen sowjetische Truppen den Flugplatz Staaken und nutzen ihn noch bis 1953. Danach siedeln sich Betriebe aus den Bereichen Baustoffe, Metall- und Kunststoffverarbeitung an. Eine ehemalige Kaserne auf dem Gelände ist bis zur Wiedervereinigung ein Krankenhaus. Nach langem Leerstand wird dieser Komplex 2018 für neuen Wohnraum saniert. Der Zustand weiterer denkmalgeschützter Gebäude des Flugplatzes reicht vom „lost place“ wie dem ehemaligen Gaswerk bis hin zu gut erhaltenen und weiterhin genutzten Bauten.

Der Flugplatz Staaken ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 1. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

Download Publikation -

Flugplatz Johannisthal Die großen Hallen am ehemaligen Flugplatz Johannisthal stehen seit drei Jahrzehnten leer. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Segelfliegerdamm 1–45, Groß-Berliner Damm, Hermann-

Dorner-Allee, 12487 Berlin-Johannisthal und -AdlershofFlugplatz Johannisthal

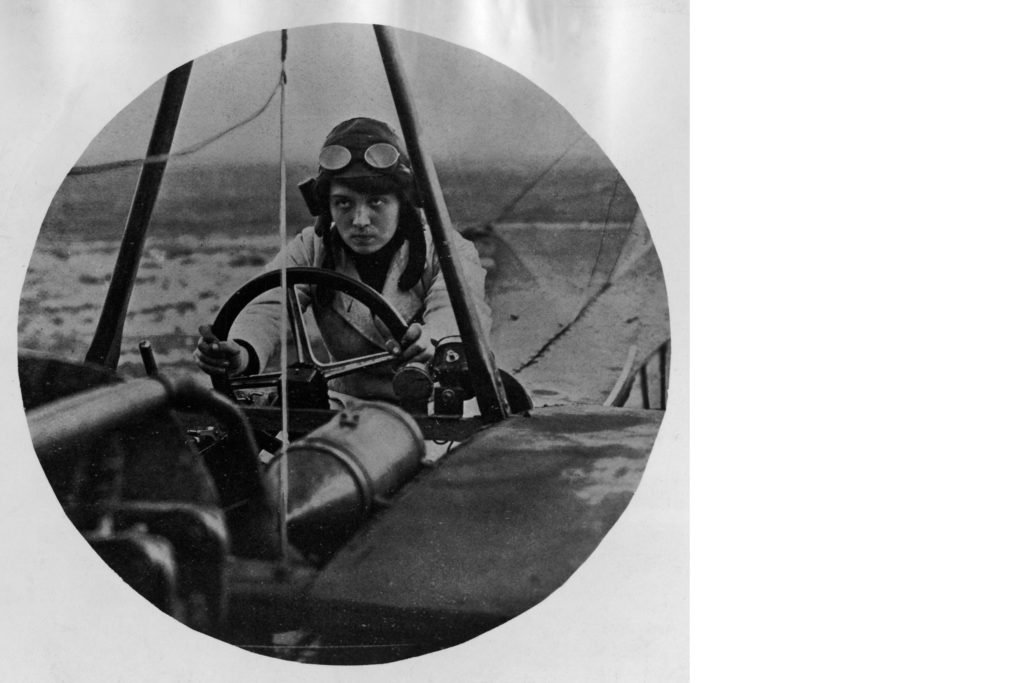

Mit einem spektakulären Flugwettbewerb eröffnet am 26. September 1909 der Flugplatz Johannisthal-Adlershof. Die ersten Pioniere der deutschen und internationalen Luftfahrt erproben auf diesem Motorflugplatz ihre aufsehenerregenden neuen Erfindungen. Dank skurriler Flugzeugkonstruktionen, waghalsiger Kunststücke und oftmals spektakulärer Unfälle entwickelt sich der Flugplatz damals zu einem Besuchermagneten. Eigentlich ist der Flugplatz Johannisthal nur ein Ausweichquartier, weil die Deutsche Flugplatzgesellschaft keine Zulassung für den Motorflug auf dem Tempelhofer Feld erhalten hat. Dort hatte sich zuvor bereits die Luftschifffahrt mit Zeppelinen angesiedelt.

Mehrere Flugzeughersteller siedeln sich an dem neuen Flugplatz Johannisthal an. Dazu gehören beispielsweise die Albatros-Werke und die Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH. Experimente und Prüfung von Motoren führt die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) durch. Entwicklung, Bau und Erprobung von Flugzeugen können so gebündelt an einem Ort stattfinden. Die erste deutsche Frau, die eine Ausbildung zur Motorfliegerin absolviert, ist Melli Beese. Wider alle Vorurteile und Benachteiligungen legt sie 1911 bei den Rumpler-Werken erfolgreich die Prüfung für die Flugzeugführerlizenz ab.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Flugplatz nur noch für militärische Zwecke genutzt. Rund ein Viertel der im Deutschen Reich genutzten Flugzeuge wird dort hergestellt. Nach Kriegsende beginnt die zivile Luftpost mit Flügen zwischen Weimar und Johannisthal. Kurze Zeit später finden erste Passagierflüge statt. Als 1923 der Zentralflughafen Tempelhof eröffnet, verliert der Flugplatz Johannisthal allerdings an Bedeutung.

weiterlesen

In den Produktionshallen entstehen in den 1920er-Jahren unter anderem Autos, da der Versailler Friedensvertrag den Flugzeugbau in Deutschland stark einschränkt. In andere Bereiche der Hallen ziehen sogar Tageslicht-Filmstudios ein. Die Johannisthaler Filmanstalt GmbH entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Filmstudios Deutschlands.

Während des Nationalsozialismus beginnen geheime Aufrüstungsprojekte auf dem Areal. Diese finden teilweise in Zusammenarbeit mit der benachbarten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. (DVL) in Adlershof statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzieren unter anderem der VEB Motorenwerk Johannisthal und der VEB Kühlautomat Berlin-Johannisthal auf dem Gelände des Flugplatzes.

1952 endet der reguläre Flugverkehr in Johannisthal. Die endgültige Schließung erfolgt allerdings erst 1995 nach einem tödlichen Unfall bei einer Flugshow mit historischen Flugzeugen.

Das ehemalige Rollfeld wird fortan der Natur überlassen und in den Landschaftspark Adlershof integriert. Die erhaltenen Gebäude und eindrucksvollen Hallen der früheren Flugzeugfabrik der Luftverkehrsgesellschaft verfallen.

Nach einem 2021 vorgelegten Bebauungsplan sollen – bezogen auf die Bruttogrundfläche – 85 % der denkmalgeschützten Gebäude zugunsten von neuen Wohnkomplexen weichen. Obwohl die Denkmalbehörden die „Bauten als bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger“ einschätzen, halten sie eine denkmalgerechte Sanierung der jahrzehntelang vernachlässigten Hallen für nicht mehr zumutbar.

Der Flugplatz Johannisthal ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 2. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation -

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs In der Ladestraße des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs sind heute Ausstellungsräume des Deutschen Technikmuseums. | © SDTB, Foto: Malte Scherf, 2021 Adresse

Möckernstraße 26

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs

Der Bauch von Berlin

Ende des 19. Jahrhunderts boomt der Verkehr auf der Schiene. Die schnelle Eisenbahn fährt nicht nur Reisende zu ihrem Ziel, sondern auch Waren und Güter von A nach B. Von A wie Anhalt nach B wie Berlin verläuft ab 1841 eine Eisenbahnlinie. Ihr nördlicher Endpunkt ist der Anhalter Bahnhof am Askanischen Platz. Bis in die 1870er-Jahre erstreckt sich das Gelände des Personen- und Güterbahnhofs bis zum Landwehrkanal. Passagiere und Post bevölkern ab 1880 die monumentalen Gebäude des Anhalter Bahnhofs. Auf dem Areal südlich des Kanals entstehen währenddessen ein zusätzlicher Güterbahnhof und ein Bahnbetriebswerk für die Wartung der Dampflokomotiven. Architekt Franz Schwechten entwirft sowohl den Personen- als auch den Güterbahnhof.

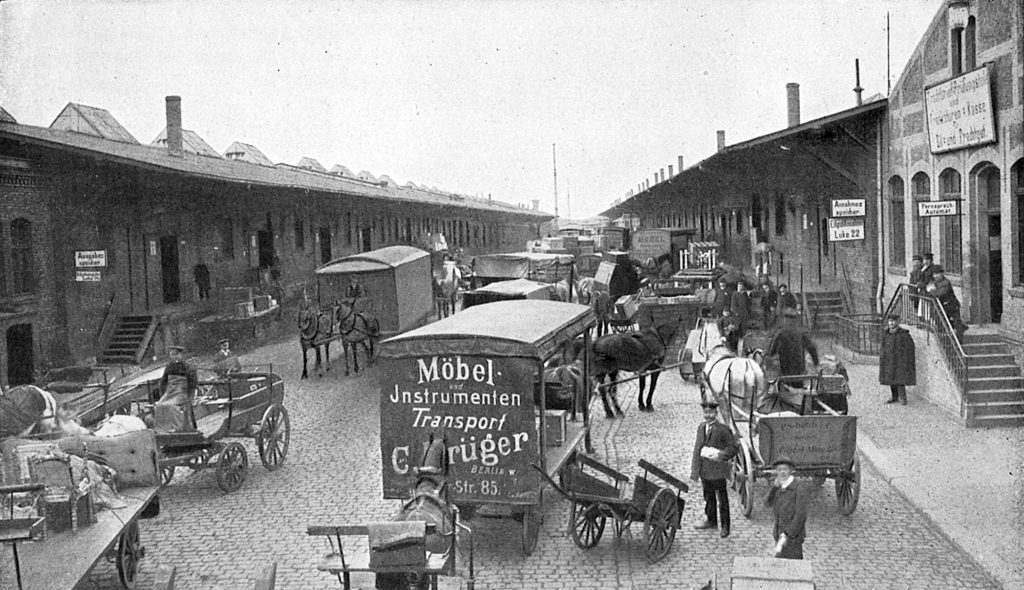

Zwei Verwaltungsgebäude umrahmen 1880 den Eingang zur Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs. Dahinter erstrecken sich lange Ladeschuppen entlang der Schienen. Außen verlaufen Gleise, über die die Eisenbahn Waren liefert. Arbeiter entladen die Waggons im Akkord und stapeln die Frachtkisten in die Schuppen. Auf der innen liegenden Seite fahren Pferdefuhrwerke, später auch LKWs, um die Waren schließlich zu ihrem Ziel zu kutschieren. Der linke Ladeschuppen ist für den Empfang von Waren zuständig. Vom rechten Ladeschuppen aus tritt die Berliner Fracht ihren Weg in die weite Welt an.

Eine separate Milchrampe sorgt für die tägliche reibungslose Verladung des frischen Produkts. Denn vor den Zeiten pasteurisierter Milch ist eine schnelle Abfertigung des verderblichen Lebensmittels besonders wichtig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verliert der Anhalter Güterbahnhof und dadurch auch die Ladestraße an Bedeutung. Obwohl auf West-Berliner Gebiet liegend, ist das Schienennetz der Reichsbahn der DDR unterstellt. Die Natur erobert sich mit der Zeit die verlassene Bahnanlage zurück, die Gebäude verfallen.

1988 zieht das Deutsche Technikmuseum in die sanierten Lokschuppen des ehemaligen Betriebswerks. Zwei Jahre später eröffnet das Science Center Spectrum im erhaltenen Verwaltungsgebäude am Eingang der Ladestraße. Inzwischen befindet sich auch in dem anschließenden Ladeschuppen eine Ausstellung des Deutschen Technikmuseums. Der gegenüberliegende Versandschuppen beherbergt außerdem den Juniorcampus des Museums und die Probebühne des Theaters Berliner Ensemble.

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Yorckbrücken Die Brücken überqueren die Yorckstraße und schaffen so eine zweite Ebene für den Verkehr. | © Foto: Andreas Muhs, 2014 Adresse

Yorckstraße

10965 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Yorckbrücken

Berlins historische Lebensadern

Berlins Entwicklung zur Metropole verläuft nicht ohne Konflikte. Ein Beispiel dafür sind die Yorckbrücken. 1862 legt Stadtplaner James Hobrecht seinen Bebauungsplan für das künftige Berlin vor. Darin enthalten ist der „Generalszug“, ein Boulevard, dessen Straßen und Plätze nach Feldherren benannt sind. Allerdings durchkreuzt eine Prachtstraße die Erweiterungspläne des Potsdamer und Anhalter Bahnhofs. Die Expansion des Schienennetzes ist wichtig, da auf diesem Weg lebensnotwendige Güter in die wachsende Stadt gelangen. Der Streit geht über mehrere Jahrzehnte.

Wie so häufig entsteht ein Kompromiss, der nur teilweise zufriedene Parteien zurücklässt. Der Generalszug wird im Bereich der Bahnhöfe nach Süden verschoben und verschmälert. Der imposante Charakter des Boulevards geht in diesem Abschnitt verloren. Die Bahngesellschaften müssen im Gegenzug für das riesige Bahngelände eine neue Ebene oberhalb der Straßen schaffen. Deswegen wird beim Neubau des Anhalter Bahnhofs das gesamte Areal um 3 bis 4 Meter aufgeschüttet. Nach und nach entstehen über 40 Eisenbahnbrücken, die über die Yorckstraße führen. Diese Lebensadern führen zum Anhalter Güterbahnhof und versorgen die Metropole mit landwirtschaftlichen Produkten und Waren aller Art.

Von den historischen Brücken sind 24 erhalten und stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Vier Brückenneubauten sind nach 1995 dazugekommen. Die heutige Nutzung der Brücken ist vielseitig: die S-Bahn, die Fernbahn und die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums rollen über einige der Yorckbrücken. Eine weitere Brücke kann zu Fuß sowie per Rad überquert werden. Viele der „Kompromiss-Brücken“ liegen jedoch brach.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Natur Park Südgelände iErbaut

1891Bauherr

ReichsbahnFrüher

Rangierbahnhof, BahnbetriebswerkHeute

Natur Park SüdgeländeDer ikonische Wasserturm im Natur Park Südgelände erinnert an die Vergangenheit als Rangierbahnhof Tempelhof. | @ bzi, Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2024 Adresse

Prellerweg 47– 49

12157 Berlin-SchönebergKontakt

Tel.: 030/700 906 710

service@gruen-berlin.de

www.natur-park-suedgelaende.de/Anfahrt

Hauptzugang direkt am S-Bhf. Priesterweg (südlicher Ausgang) S2, S25, S26; Bus 170, X76, M76, 246

Öffnungszeiten

täglich ab 9:00 geöffnet, Schließzeit je nach Jahreszeit zwischen 16 und 21 Uhr

Eintritt

Der Eintritt kostet 1 €, Freier Eintritt für Kinder und Jugedliche unter 14 Jahren

Führungen

Regelmäßige Führungen zwischen April und September sowie auf Anfrage

Alle Informationen unter www.natur-park-suedgelaende.de/entdecken-erleben/fuehrungen-rallyes/Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Eisenbahn und Landebahn

Mitmachangebot: Einsteiger und ProfisNatur Park Südgelände

Vom Bahnhof zur Stadtwildnis

Heutzutage ist der Natur Park Südgelände ein Ort der Erholung. Ende des 19. Jahrhunderts ist das Areal jedoch geprägt von Gleisen und Zügen. 1891 errichtet die Reichsbahn den Rangierbahnhof Tempelhof, um den nahegelegenen Anhalter Güterbahnhof zu entlasten. Bis zu 130 Güterzüge werden hier täglich zusammengestellt oder aufgelöst. Teil des Rangierbahnhofs ist außerdem ein Bahnbetriebswerk, von dem einzelne Bauwerke bis heute erhalten sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg betreibt die DDR-Reichsbahn das im Westteil der Stadt gelegene Areal. 1952 stellt sie den Betrieb am Südgelände ein. Die Natur erobert Stück für Stück das Areal zurück. Anfang der 1980er-Jahre soll ein neuer Güterbahnhof entstehen, eine Bürgerinitiative verhindert allerdings den Bau. Stattdessen entwickelt sie die Idee für einen Park. Die Bahnnutzung endet schließlich 1993. Zwei Jahre später überlässt die Deutsche Bahn AG das Gelände dem Berliner Senat.

Als Ausgleich für Eingriffe in die Stadtnatur anderenorts, ist im Südgelände ein Raum für Naturschutz entstanden. Große Teile des Parks dürfen nicht betreten werden, andere sind nur über Stege zugänglich, Radfahren ist untersagt. 70 Jahre nach der schrittweisen Stilllegung des Bahnbetriebswerks sind hier 130 Wildbienenarten, 30 Vogelarten und über 350 Pflanzenarten heimisch. Während des Bahnbetriebs reisten Samen und Insekten als blinde Passagiere per Zug an oder gelangten entlang der Bahntrassen ins Stadtzentrum. Der Natur Park Südgelände ist heute Teil einer Kette von Grünanlagen, die bis zum Park am Gleisdreieck führt.

Besucherinnen und Besucher finden zwischen dem Grün des Natur Parks Südgelände zahlreiche Spuren des einstiegen Rangierbahnhofs. Die Brückenmeisterei, die Lokschuppen und der Wasserturm erinnern bis heute an die Bahngeschichte. Sogar eine Dampflok versteckt sich im Grünen. Im südwestlichen Bereich des Parks dürfen sich Street-Art-Künstler:innen an den alten Mauern von zwei großen „Überwerfungsbauwerken“ austoben.

-

Humboldthafen und Hauptbahnhof Rund um den Humboldthafen und den Berliner Hauptbahnhof entsteht mit der Europacity ein neues Stadtviertel. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2022 Adresse

Humboldthafen

Hilda-Geiringer-Weg 4

10557 Berlin-Moabit

Berlin Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin-MoabitIndustriekultur erleben

Humboldthafen und Hauptbahnhof

Repräsentativer Verkehrsknotenpunkt

Der Humboldthafen entsteht 1848 nach Plänen von Peter Joseph Lenné, der als Landschaftsarchitekt nicht nur die Gartenkunst in Preußen, sondern auch viele Berliner Stadträume prägt. Benannt nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt nimmt der Hafen 1850 für fast 100 Jahre seinen Betrieb auf. Er verbindet die Spree mit dem ebenfalls von Lenné entworfenen Spandauer Schifffahrtskanal.

Obwohl das Hafenbecken technischen Anforderungen entspricht, ist es wie ein Schmuckbassin gestaltet, das bis heute den städtischen Raum aufwertet. Das Hafenbecken liegt in direkter Nachbarschaft zweier Bahnhöfe, dem Hamburger und Lehrter Bahnhof. Sowohl Güter als auch Reisende können hier vom Wasser auf die Schiene wechseln.

Als 1913 der Osthafen und 1923 der Westhafen eröffnen, lösen sie den Humboldthafen ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt der Hafen im Schatten der nahe gelegenen Berliner Mauer und fällt für Jahre in einen Dornröschenschlaf.

Erst mit dem neuen Berliner Hauptbahnhof erwacht die Gegend zu neuem Leben. Der Neubau des Hauptbahnhofs zu Beginn des neuen Jahrtausends benötigt Platz. Dafür muss der historische Lehrter Stadtbahnhof von 1882 weichen. Das monumentale Gebäude des Lehrter Fernbahnhofs wird bereits 1958 abgerissen.

Die Architekten des Flughafens Tegel – Gerkan, Marg & Partner – entwerfen auch den lichtdurchfluteten Berliner Hauptbahnhof. Auf mehreren Gleisebenen kreuzen sich S-Bahn, U-Bahn sowie Regional- und Fernverkehrszüge. Rund um das Becken des Humboldthafens und den Hauptbahnhof entsteht mit der Europacity ein neues Stadtviertel.

Hauptbahnhof und Humboldthafen sind Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Historischer Hafen Berlin iErbaut

ab 13. JahrhundertFrüher

BinnenhafenHeute

Hafen- und SchifffahrtsmuseumIm Historischen Hafen ist anfassen erlaubt, aber es könnte ölige Finger geben. | © Berlin-Brandenburgische Schifffahrts-gesellschaft e.V. Historischer Hafen Adresse

Märkisches Ufer

10179 Berlin-MitteAnfahrt

U-Bahn: U2 (Haltestelle Märkisches Museum)

S-Bahn: S3, S5, S7, S9 (Haltestelle Jannowitzbrücke)Eintritt

Eintritt frei, Spenden willkommen

Führungen

Nach Vereinbarung

Barrierefreiheit

Nein

ERIH-Mitglied

ja

Industriekultur erleben

Wissenswertes

Historischer Hafen Berlin

Berlin ist aus dem Kahn gebaut

Während eines Spaziergangs entlang der Fischerinsel in Berlin-Mitte stoßen Flaneure auf ein maritimes Kleinod. Zwischen der Mühlendammschleuse und dem Märkischen Museum befindet sich der Historische Hafen Berlin. Alte Dampfschlepper, historische Maßkähne und typische Fahrgastschiffe des 20. Jahrhunderts liegen hier vor Anker.

Bereits im Mittelalter gibt es im historischen Zentrum Berlins erste Anlegestellen für den Warenverkehr. 1298 beurkundet der brandenburgische Landesherr Markgraf Otto V. schließlich die Erhebung eines Berliner Zolls, den Schifffahrtsverkehr und den Hafenbetrieb. Auch in den darauf folgenden Jahrhunderten bleiben die Wasserstraßen die wichtigsten Verkehrswege für den Waren- und Gütertransport. Mit Dampfschleppern und Maßkähnen kommen Anfang des 20. Jahrhunderts auch die so dringend benötigten Ziegel für den Wohnungsbau aus Brandenburg nach Berlin. Kohle aus der Lausitz und aus Schlesien sorgt für Wärme und Strom.

„Willkommen an Bord“ heißt es mittlerweile für alle Besucherinnen und Besucher des Berliner Maßkahns „Renate-Angelika“. Die Kajüten unter Deck geben einen Eindruck vom Leben auf dem Kahn, dazu informiert eine Ausstellung über die Hafengeschichte und die Bedeutung der Schifffahrt für die Stadtentwicklung. Das Restaurant „Spree Fumee“ lädt darüber hinaus zum kulinarischen Verweilen auf dem Kahn ein. Mit großem ehrenamtlichen Einsatz erhält die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V. die historischen Binnenschiffe in einem fahrtüchtigen Zustand.

Jahreshighlight im Historischen Hafen Berlin ist das An- und Abdampfen zu Saisonbeginn und -ende. Auf historischen Dampfschiffen geht es dabei von Berlin-Mitte bis vor die Tore Köpenicks und zurück.

Mehr Informationen zu Berlins Wasserwegen finden Sie in den Meilensteinen der Berliner Industriegeschichte.

-

Westhafen Der Westhafen in Moabit ist seit den 1920ern ein wichtiger Umschlagplatz für die Binnenschifffahrt. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2022 Adresse

Westhafenstraße 1-3;

Beusselstraße 44k

13353 Berlin-MoabitKontakt

www.behala.de/

info@behala.de

Tel.: 030 39095-0Industriekultur erleben

Westhafen

Ausgeklügelte Hafenstadt

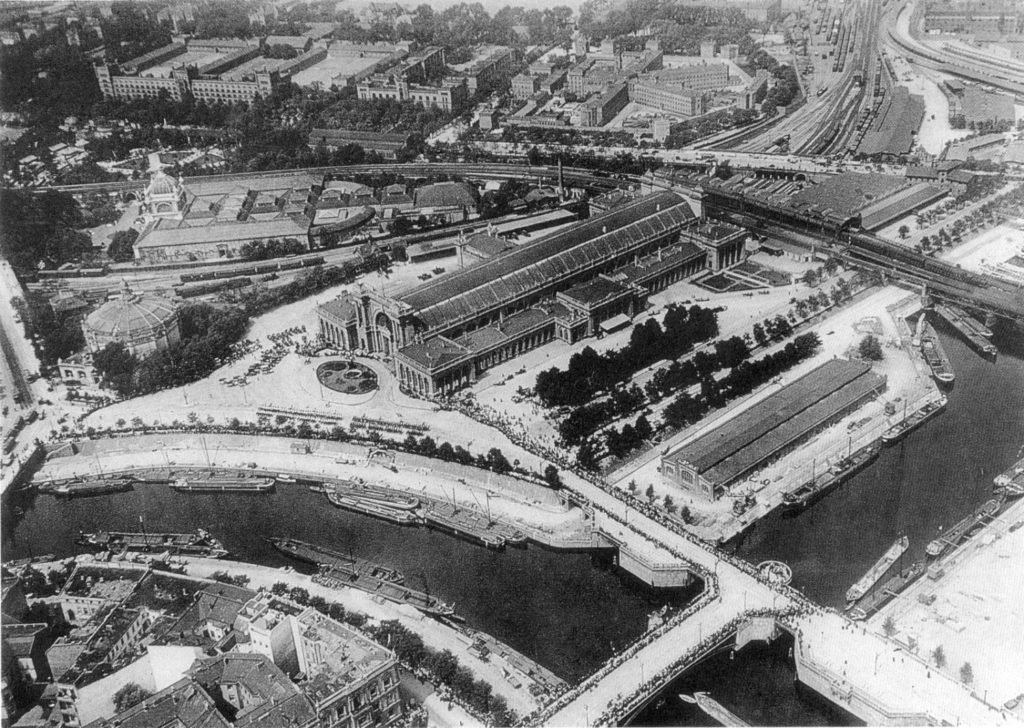

Für eine aufstrebende Industriestadt wie Berlin um 1900 ist ein technisch ausgeklügelter Binnenhafen von zentraler Bedeutung. 1923 eröffnet daher der Westhafen, der über Kanäle mit Spree und Havel verbunden ist.

Im Jahr 1895 fordert die Berliner Kaufmannschaft den Magistrat auf, im Osten und Westen zwei große Häfen zu bauen, da die alten Häfen am Landwehrkanal und am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal den steigenden Warentransport nicht mehr bewältigen können. Der Osthafen in Stralau an der Oberspree eröffnet bereits 1913, der Westhafen erst 10 Jahre später. Denn hier muss zuerst das Evangelische Johannesstift umsiedeln, das in Spandau ein neues Zuhause findet.

Wie eine eigenständige Hafenstadt angelegt, gruppieren sich um das mittlere von ursprünglich drei Hafenbecken: Verwaltungsgebäude, Lagerhallen, Getreidespeicher, Kräne zum Be- und Entladen der Schiffe, Casino mit Speisehalle, Waschhaus und einst sogar eine Binnenschifferkirche.

Der Zollspeicher liegt dagegen abseits an einem gut kontrollierbaren Standort, da die dort gelagerten Importwaren so lange unverzollt bleiben, bis sie einen Käufer finden. Der Turm des Verwaltungsgebäudes gilt als Wahrzeichen des Westhafens und ist für ankommende Schiffe eine Art Leuchtturm.

Die eigens gegründete BEHALA (Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft) betreibt bis heute den denkmalgeschützten Hafen. In den 2000er-Jahren wird ein Becken zugeschüttet. Der Hafen erhält ein Container-Terminal, eine Roll-on-roll-off-Anlage und eine Anlegestelle für Binnen-Kreuzfahrtschiffe.

Einige Gebäude nutzt heute die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. In anderen befinden sich Möbellager und Werkstätten. Eine derartige Umnutzung hat eine gewisse Tradition. Bereits 1926 mietet der Automobilhersteller Ford eine Lagerhalle, in der bis zu 300 Arbeitskräfte Fahrzeuge des Ford Model T, genannt „Tin Lizzy“ montieren.

Heute ist der Westhafen zusammen mit dem Hafen in Spandau und dem Hafen Neukölln ein innerstädtisches Güterverkehrszentrum für innovative Logistik-Konzepte. Der Westhafen ist Berlins größter Warenumschlagplatz.

Der Westhafen ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Umformerwerk Gleisdreieck Hinter der beeindruckenden Fassade aus Backstein verbirgt sich ein Umformerwerk. | © Foto: Norbert Gilson Adresse

Luckenwalder Straße 6

10963 Berlin–KreuzbergUmformerwerk Gleisdreieck

Für den Strom der elektrischen U-Bahnen sorgte von 1902 bis 1927 zunächst ein Gleichstromkraftwerk in der Trebbiner Straße. Mit Ausbau des U-Bahnnetzes wuchs jedoch auch die benötigte Stromversorgung. Große Kraftwerke außerhalb Berlins produzierten günstigen Strom. Über Hochspannungsanlagen gelangte der Wechselstrom in die Stadt, den Umformerwerke schließlich in Gleichstrom für die U-Bahn umwandelten. Das Umformerwerk Gleisdreieck versorgte ab 1926 neun Bahnbezirke mit Strom. Die Anlage ist heute noch immer als Gleichrichterwerk der BVG in Betrieb und liegt in Nachbarschaft des U-Bahnhofs Gleisdreieck.

-

U-Bahnhof Warschauer Straße Der U-Bahnhof Warschauer Straße ist die Endstation der Linien U1 und U3. | © bzi, Foto: Florian Rizek Adresse

Warschauer Straße 36

10243 Berlin-FriedrichshainU-Bahnhof Warschauer Straße

Die heutige Endhaltestelle der U1, der U-Bahnhof Warschauer Straße, an der Warschauer Brücke mit den zugehörigen Infrastrukturbauten ist sicher eine der auffälligsten Haltestellen der Berliner U-Bahn. Der 1902 eröffnete Bahnhof wird von Süden über die Oberbaumbrücke und ein 360 Meter langes Viadukt erschlossen. Insbesondere die von Otto Stahn entworfene Oberbaumbrücke prägt mit ihrer auffälligen Gestaltung aus Ziegelstein das Straßen- und Stadtbild.

Hinter dem Bahnhof verbergen sich zwei ehemalige Werkshallen mit vier und acht Gleisen. Diese dienen inzwischen nur noch zum Abstellen der Züge. Der Bahnhof selbst war während der Zeit der Berliner Mauer geschlossen. Die nahe Oberbaumbrücke war Grenzübergang zwischen Ost und West. 1995 fuhren schließlich die ersten U-Bahnen über die erneuerte Oberbaumbrücke und der sanierte U-Bahnhof Warschauer Straße wurde zur Endstation der Linien U1 und U3.

Download Publikation -

Tempelhofer Hafen Der Tempelhofer Hafen ist umrahmt vom Ullsteinhaus rechts, dem Speicher links und der C. Lorenz AG dazwischen. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Tempelhofer Damm 227-235

12099 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Tempelhofer Hafen

Vom Verkehrsknoten zum Freizeithafen

Der Tempelhofer Hafen eröffnet 1906 zeitgleich mit dem Teltowkanal. Neben einer Zollstation hat der damals moderne Hafen auch eine maschinelle Transport- und Wiegeanlage. Im imposanten Speichergebäude lagern ab 1908 große Mengen an Zucker, Getreide und Tabak. Dank eines Eisenbahnanschlusses gelangen die ankommenden Güter schnell in die Umgebung. Damit sichert der Hafen die Versorgung des Berliner Südens.

Nach Plänen der Ingenieure Christian Havestadt und Max Contag erbaut, liegt der Hafen 6 bis 8 Meter unter Straßenniveau und bietet Platz für etwa 10 bis 12 Lastkähne. Rund um den Hafen siedelt sich in den 1920er-Jahren vermehrt Industrie an, wie zum Beispiel das Telegraphenwerk der C. Lorenz AG oder das Ullstein-Haus.

Der Hafen sowie das Speichergebäude erleiden starke Schäden im Zweiten Weltkrieg. 1951 beginnt der Wiederaufbau. Anschließend dient das Speichergebäude als Lager für die Berliner Senatsreserven. Mit diesen Vorräten wappnet sich West-Berlin bis Ende des Kalten Kriegs gegen eine mögliche erneute Blockade der Stadt. Nach dem Fall der Berliner Mauer siedeln sich Gewerbebetriebe und ein Schrottplatz an.

2007 werden der Tempelhofer Hafen und das Speichergebäude grundlegend saniert. Seitdem hat ein Shoppingcenter die beiden unteren Etagen bezogen. In den Obergeschossen haben sich inzwischen Büros und Arzt-Praxen angesiedelt. Auch die anderen Gebäude auf dem Hafengelände werden vielfältig genutzt. Im Hafen liegen Freizeitboote und zwei Restaurant-Schiffe. Die historischen Krananlagen und die Wiegestation sind inzwischen restauriert und rekonstruiert. Sie tragen zu dem besonderen Ambiente des Hafens bei.

Download Publikation -

Teltowkanal Hinter den herbstlichen Bäumen am Teltowkanal ragt der Turm des Ullsteinhauses empor. | A. Savin, CC-BY-SA via Wikimedia Commons, 2012 Adresse

Verbindung Spree-Oder Wasserstraße (Köpenick)

und Untere Havel-Wasserstraße (Potsdam)Wissenswertes

Teltowkanal

Auf Initiative des Landrates des Kreises Teltow, Ernst von Stubenrauch, wird 1900 bis 1906 der Teltowkanal (TeK) erbaut. Der Kanal ist 38,39 Kilometer lang und fließt durch die Bundesländer Berlin und Brandenburg. Seine Aufgabe ist es dementsprechend, den Schiffsverkehr im Berliner Zentrum zu entlasten.

Noch immer dient er als Südumgehung Berlins zwischen Elbe und Oder. Entlang des Kanals finden sich zahlreiche Industriedenkmäler, wie zum Beispiel das Ullstein-Haus oder die ehemalige Sarotti-Schokoladenfabrik.

-

Straßenbahndepot Moabit Im ehemaligen Straßenbahndepot, heute Classic Remise, stehen mittlerweile Oldtimer. | © bzi/Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Wiebestrasse 36 – 37

10553 Berlin-MoabitKontakt

remise.de/berlin

berlin@remise.de

Tel.: 030 36407814Industriekultur erleben

Straßenbahndepot Moabit

Von Straßenbahnen zu Oldtimern

Das Straßenbahndepot Moabit ist heute unter dem Namen „Classic Remise Berlin“ bekannt. Wo lange Zeit Straßenbahnen ein- und ausfahren, parken heute Oldtimer-Autos von Händlern und privaten Sammlern.

Die Anfänge der Berliner Straßenbahn sind für viele überraschend: Sie wurden ab 1865 von Pferden gezogen und waren mit 1 PS ziemlich langsam. Bis 1879 die Elektrifizierung der Straßenbahn beginnt. Während sich die Berliner Bevölkerung langsam an die rasante Geschwindigkeit der „Elektrischen“ gewöhnt, steht die Berliner Straßenbahn vor einem Problem. Wohin mit den neuen, langen Wagen? Die Ställe für die Pferde der Straßenbahnen kommen nicht in Frage. Um die Fahrzeuge warten und reparieren zu können, bedarf es neuer Bauten. Deswegen entstehen in Berlin acht moderne Straßenbahndepots, eines davon in Moabit.

Als das Straßenbahndepot Moabit 1901 eröffnet, ist es Europas größtes Depot. Insgesamt 10 Linien fahren die vierschiffige Halle an, die Platz für 320 Wagen auf 24 Gleisen bietet. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten für den reibungslosen Ablauf.

In den 1920er-Jahren gilt die gotisch anmutende Fassade als zu altmodisch. Deswegen gestaltet Architekt Jean Krämer, Hausarchitekt der Großen Berliner Straßenbahn AG, das Straßenbahndepot um. Bis heute spiegelt das Gebäude diese schlichte Gestaltung wider. Das Wohn- und Verwaltungsgebäude an der Wiebestraße zeigt hingegen den ursprünglichen Baustil des Historismus.

1964 legt West-Berlin seinen Straßenbahnverkehr still und setzt im öffentlichen Nahverkehr auf U-Bahnen und Busse. Das Depot in Moabit verkommt danach zu einer Abstellfläche der BVG und der benachbarten Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA). Anfang der 1990er-Jahre ziehen Künstlerinnen und Künstler in die Halle ein, bevor Baumängel 1996 schließlich zur Sperrung führen.

Heute ist das Depot ein Zentrum für Oldtimer-Autos. Zunächst unter dem Namen Meilenwerk bekannt, seit 2010 umbenannt in Classic Remise Berlin. In den sanierten und denkmalgeschützten Hallen befinden sich neben Präsentationsräumen auch beispielsweise Eventflächen, Werkstätten und Shops.

Die Classic Remise ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

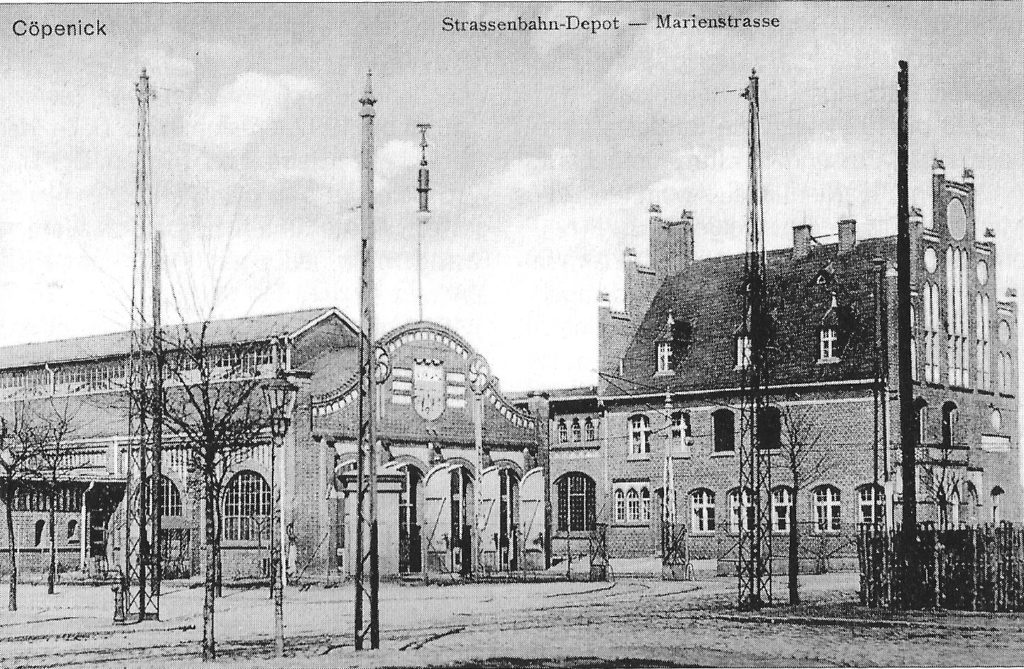

Straßenbahnbetriebshof Köpenick iErbaut

1903 - 1906, 1913Bauherr

Städtische Straßenbahn KöpenickArchitekt

Hugo KinzerFrüher

Fahrzeugdepot, BetriebswerkstattHeute

Historische FahrzeugsammlungStraßenbahnbetriebshof Köpenick mit drei historischen Straßenbahnen. | © Denkmalpflege-Verein Nahverkehr, Foto: Stefan Reimann Adresse

Wendenschloßstraße 138

12557 Berlin-KöpenickKontakt

Tel.: 030/25 63 38 80

info@dvn-berlin.de

www.dvn-berlin.deIndustriekultur erleben

Straßenbahnbetriebshof Köpenick

Ein Zuhause für die Straßenbahn

Mit der ersten Pferdeomnibuslinie beginnt 1847 die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin. Seitdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel ein fester Bestandteil des Berliner Straßenbildes. Der Straßenbahnbetriebshof Köpenick eröffnet 1903 zusammen mit der ersten elektrischen Köpenicker Straßenbahnlinie. Der Betriebshof beherbergt unter anderem drei Wagenhallen sowie eine Freiluft-Abstellanlage. Die Gebäude sind im Stil norddeutscher Giebelbauten und als Klinkerbauten gestaltet. Eine Besonderheit des Straßenbahnbetriebshof Köpenick ist die fehlende Wendeschleife. Deswegen müssen die Straßenbahnen rückwärts auf den Betriebshof und in die Hallen fahren.

Zwischen 1993 und 1999 werden die Gebäude denkmalgerecht saniert. Seit 2015 finden die historischen Fahrzeuge des Denkmalpflege-Vereins Nahverkehr Berlin e. V. (DVN) hier nach und nach ein neues Zuhause. Von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik und die DDR bis ins Jahr 1986 zieht sich das Spektrum der Straßenbahnen, die der Verein ehrenamtlich pflegt und restauriert. Zwischen April und November sind historische Straßenbahnen bei Themenfahrten im Einsatz. Für besondere Anlässe können Interessierte diese auch mieten.

Der Straßenbahnbetriebshof ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2.

Download Publikation -

Siemensbahn Bahnhof Wernerwerk Der Bahnhof Wernerwerk liegt auf der historischen Siemensbahn. Bis 2029 soll er wieder reaktiviert werden. | © Christian Fessel | Mann mit Hut Touren Adresse

zwischen Tegeler Weg, Gartenfelder Straße und Saatwinkler Damm

10589 / 14059 / 13629

Berlin–Charlottenburg, Berlin–SiemensstadtIndustriekultur erleben

Siemensbahn Bahnhof Wernerwerk

Pendlerstrecke nach Siemensstadt

Die Bahnhöfe der Siemensbahn sind verlassen. Wo die Natur noch freie Flächen zulässt, ziert Graffiti die ehemaligen S-Bahn-Stationen in Spandau. In den 1930er-Jahren geht es hier deutlich geschäftiger zu. Im Berufsverkehr fahren Pendlerzüge im Zehn-Minuten-Takt, zu Stoßzeiten sogar alle fünf Minuten. Täglich nehmen rund 35.000 Menschen die Bahn zu ihrer Arbeit in die Siemensstadt.

Ab 1897 errichtet Siemens zwischen Spandau und Charlottenburg eine wachsende Fabrikstadt. In Siemensstadt sind mehr als 55.000 Menschen beschäftigt. Trotz der eigens gebauten Arbeitersiedlungen wohnt die überwiegende Mehrheit von ihnen in den nördlichen und nordwestlichen Bezirken Berlins. Zur Hauptverkehrszeit pendeln so viele Menschen von und nach Siemensstadt, dass es wiederholt zu Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten kommt. Versuche, dieser logistischen Herausforderung durch gestaffelte Arbeitszeiten zu begegnen, scheitern.

1925 beschließt der Elektrokonzern in Eigenregie eine Schnellbahn quer durch die Siemensstadt zu errichten. 1929 eröffnet die Strecke zwischen den Bahnhöfen Gartenfeld, Siemensstadt und Wernerwerk. Von hier fährt sie weiter zum Bahnhof Jungfernheide, wo sie Anschluss an die Ringbahn hat.

Die im Zweiten Weltkrieg schwerbeschädigte Strecke geht erst 1956 wieder in Betrieb. Nach der Teilung Berlins verlegt Siemens seinen Hauptsitz nach München. In den folgenden Jahren kommen die Beschäftigten vermehrt mit dem Auto über die Stadtautobahn oder mit der neuen U-Bahnlinie U7 nach Siemensstadt. Im September 1980 stellt die DDR-Reichsbahn schließlich den Verkehr auf der wenig frequentierten Strecke ein. Ein Kuriosum: Während der deutschen Teilung ist die DDR-Reichsbahn für den Betrieb der S-Bahn in West- und Ost-Berlin zuständig.

Seit 2018 plant das Land Berlin die Strecke zu reaktivieren und zu verlängern. Dies soll den neuen Forschungscampus Siemensstadt² und die Siedlungen im Nordwesten Spandaus besser an die Innenstadt anbinden. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2029 sollen wieder Züge über die historische Strecke rollen.

Die Siemensbahn ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

RAW-Friedrichshain (ehem. RAW II) Die ehemalige Eisenbahn-Hauptwerkstatt II ist heute als „RAW-Friedrichshain“ bekannt. | © Foto: Andreas Muhs, 2014 Adresse

Revaler Straße 99

10245 Berlin-FriedrichshainKontakt

rawcc.org/

Tel.: O157 51 9OO 381RAW-Friedrichshain (ehem. RAW II)

Das heute unter dem Namen RAW-Friedrichshain bekannte Gelände ist in seinen Anfangszeiten eine der wichtigsten Eisenbahnwerkstätten Berlins. Mit der Fertigstellung der Ostbahn in Berlin entsteht ab 1867 die Eisenbahn-Hauptwerkstatt Berlin II. Das Gelände zwischen Ostbahn, Warschauer Straße und Revaler Straße wird stetig durch neue Bauten für die Werkstätten, Verwaltung und auch soziale Einrichtungen ergänzt.

Das 1918 in Reichsbahnausbesserungswerk II (RAW II) umbenannte Areal fällt im Zweiten Weltkrieg teilweise den Bomben zum Opfer. Ab 1991 folgt dann die schrittweise Stilllegung des Werks. Doch bereits wenige Jahre später treibt der Kulturverein RAW-tempel e. V. die Umnutzung des Geländes voran. 2015 muss er jedoch Insolvenz anmelden. Heute befinden sich auf dem RAW-Friedrichshain neben Sportstätten auch Kultureinrichtungen, Gastronomie und Clubs. Der Verein RAW//cc e.V. bietet Rundgänge über das vielfältige Areal an.

Download Publikation -

RAW Schöneweide Das Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in Berlin-Schöneweide. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

Adlergestell

12439 Berlin-NiederschöneweideRAW Schöneweide

Um 1900 ist die Berliner Straßenbahn weitestgehend elektrifiziert, die U-Bahn fährt bereits seit ihrer Eröffnung 1902 elektrisch. Die Stadt-, Ring- und Vorortbahnen, erst seit 1930 als „S-Bahn“ bezeichnet, sind jedoch noch bis in die 1920er-Jahre hinein weitestgehend mit Dampf bespannt. Nach Jahren der Vorplanung und eingehenden praktischen Versuchen entscheidet 1926 der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft, die Berliner Nahverkehrsstrecken vollständig zu elektrifizieren. Damit fällt der Startschuss für die vielleicht größte Transformation in der Geschichte der Berliner S-Bahn: die „Große Elektrifizierung“. Dies führt schließlich zum Bau des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in Berlin-Schöneweide.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten hier nicht nur S-Bahngarnituren, sondern auch U-Bahnzüge und Straßenbahnen. Der verkehrsgünstige Standort des RAW Schöneweide ist bis heute das Zentrum der Berliner S-Bahn im Osten der Stadt. Neben einem Fahrtensimulator und zahlreichen anderen Einrichtungen hat das Werk auch eine eigene S-Bahn-Haltestelle.

Die Architektur der riesigen Anlage des RAW Schöneweide orientierte sich vor allem an der Neuen Sachlichkeit. Trotz größerer Schäden im Zweiten Weltkrieg bestimmt das Wechselspiel aus Backstein und verputzten Flächen immer noch die Atmosphäre des Ortes.

Download Publikation -

Osthafen Der Osthafen hat in den letzten Jahren ein neues Aussehen bekommen. | © Foto: Andreas Muhs Adresse

Stralauer Allee 1-16, Alt-Stralau 1-2

10245 Berlin-FriedrichshainKontakt

www.spreespeicher-events.de/

kontakt@spreespeicher-events.de

Tel.: 030 814 590 700

Industriekultur erleben

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenOsthafen

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand im Osten Berlins der bis dahin größte Industriehafen der Stadt – der sogenannte Osthafen. Die vorhandenen Kapazitäten der anderen Berliner Häfen waren schon Jahre zuvor an ihr Limit geraten. Das fast symmetrische Gebäudeensemble erstreckt sich über eine Länge von gut 1400 Metern. In der Mitte sind ein Verwaltungsgebäude und ein Sozialbau angeordnet. Rundherum entstanden hauptsächlich Lagergebäude für verschiedenste Waren, wie beispielsweise das Eierkühlhaus.

In den letzten Jahrzehnten änderte sich die Nutzung des Hafens radikal. Anstelle von Transport und Lagerung von Waren gibt es am Osthafen heute zum Beispiel Medien- und Modeunternehmen. Das eigens für den Hafen errichtete Kraftwerksgebäude dient seit 2017 als Club. Eins der ehemaligen Speichergebäude an der Spree dient als Eventlocation.

Download Publikation -

Hochbahnanlage Schönhauser Allee Die U-Bahnstation Eberswalder Straße an der Linie U2. | © tic, Foto: Friedel Kantaut etc. Adresse

von U-Bhf. Schönhauser Allee bis U-Bhf. Eberswalder Straße

Industriekultur erleben

Hochbahnanlage Schönhauser Allee

Vom Magistratsschirm zum Viadukt

Kurios: An der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg fährt die U-Bahn als oberirdische Hochbahn auf einem Viadukt. Um technische Probleme beim Bau von Tunneln unter der Spree und Häuserzeilen zu vermeiden, entscheidet sich der Magistrat von Berlin 1913 nicht für eine Untergrundbahn, sondern für die preiswertere Hochbahn. Diese Hochbahn auf Stelzen verläuft parallel zur Straße und schafft eine weitere Verkehrsebene.

Das technisch elegante Werk des U-Bahn-Architekten Alfred Grenander trägt damals den Spitznamen „Magistratsschirm“. Die Hochbahn über der Schönhauser Allee ist wie ein aufgespannter Schirm, unter dem die Berlinerinnen und Berliner wettergeschützt flanieren können. Proteste wegen Erschütterungen in den Häusern, Geschäftsschädigung, Lärmbelästigung und Fahrpreiserhöhungen sorgen anfangs für Unmut. Inzwischen steht die Berliner Hochbahn unter Denkmalschutz und ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

-

RAW I Den besten Blick auf das RAW I bietet die Modersohnbrücke. | © bzi, Foto: Nathalie Scholl, 2022 Adresse

Modersohnstraße 33 und Markgrafendamm 24

10245 Berlin-FriedrichshainRAW I

Die Abkürzung RAW für „Reichsbahn-Ausbesserungswerke“ war vor allem während der DDR-Zeit sehr gebräuchlich, stammt aber noch aus der Kaiserzeit. Das Gelände der ehemaligen Eisenbahnhauptwerkstatt I neben der Ostbahn erstreckt sich von der Modersohnbrücke bis zum Ostkreuz. Ab 1870 baute die Bahn auf dem großzügigen Gelände erste Werkstätten für die Wartung der Züge. Es entstanden immer mehr Bauten, unter anderem auch Wohn- und Verwaltungsgebäude. Die heute noch vorhandenen Einrichtungen des RAW I sind teilweise in Betrieb oder vermietet.

Mit der Elektrifizierung der Berliner S-Bahn in den 1920er-Jahren entwickelte sich das Gelände des RAW I zu einem wichtigen Knotenpunkt. Es entstand nicht nur eine Werkstätte für die elektrischen Anlagen der Bahnstromversorgung, sondern auch das Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm. In zwei nicht mehr gebrauchten Werkstatthallen informiert inzwischen die BSW-Gruppe „Bahnstromanlagen S-Bahn“ interessierte Besucher über die Stromversorgung der Berliner S-Bahn.

Download Publikation -

Bombardier-Werk Hennigsdorf Auf dem Werksgelände von Bombardier werden seit über 100 Jahren Schienenfahrzeuge für den Nah- und Fernverkehr hergestellt. | © Skatz-Nelstar at German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 2010 Adresse

Am Rathenaupark

16761 HennigsdorfBombardier-Werk Hennigsdorf

Auf dem Werksgelände von Bombardier in Hennigsdorf werden seit 1913 Schienenfahrzeuge für den Nah- und Fernverkehr hergestellt. Emil Rathenau gründet den Standort 1910. Drei Jahre später beginnt die AEG hier mit der Fertigung von Lokomotiven. Die 5000. elektrische Lokomotive verlässt 1938 das Werk.

In beiden Weltkriegen konzentriert sich die AEG auf die Rüstungsproduktion des Deutschen Reichs, so auch das Werk in Hennigsdorf. Zwangsarbeit gehört zur Rüstungsproduktion dazu. Gegen Ende des Zweiten Krieges sind die Fabrikhallen fast vollständig zerstört und der AEG-Konzern verliert alle Produktionsstätten im Ostteil des Landes.

1947 gibt die UdSSR das beschlagnahmte Werk wieder in deutsche Verwaltung. Ein Jahr später beginnt die Produktion elektrischer Lokomotiven. Die Umbenennung der Hennigsdorfer Werke in VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke Hans Beimler (LEW) erfolgt 1951. Es entstehen in den folgenden Jahrzehnten Straßenbahntriebwagen, Lokomotiven für den Bergbau, Diesellokomotiven und Fahrkartendrucker. Nach der Wiedervereinigung firmiert die AEG mit den LEW. Als AEG Schienenfahrzeuge Hennigsdorf GmbH kehrt das Unternehmen an den Standort zurück.

Nach mehreren Besitzerwechseln übernimmt schließlich 2001 Bombardier Transportation die Werke. Das ursprünglich kanadische Unternehmen betreibt in Hennigsdorf mit rund 3000 Beschäftigten zeitweise sein größtes europäisches Werk. Die Konzernzentrale von Bombardier Transportation ist seit 2006 im ehemaligen Gebäude der Königlichen Eisenbahndirektion in der Berliner Innenstadt zu finden. 2021 übernimmt der französische Konkurrent ALSTOM das Unternehmen.

Spuren der AEG sind in Hennigsdorf heute noch zu finden. Direkt neben dem heutigen Werk befindet sich das Rathenauviertel. Die denkmalgeschützte Wohnsiedlung entsteht ab 1913 unter der Leitung von Peter Behrens. Später übernimmt Jean Krämer den Ausbau. Genauso wie die AEG Siedlung in Oberschöneweide ist das Rathenauviertel ein charakteristisches Beispiel für eine Werkssiedlung.

-

Bahnbetriebswerk Schöneweide iErbaut

1902 - 1906, 1923Bauherr

Deutsche ReichsbahnFrüher

BahnbetriebswerkHeute

Historische Fahrzeugsammlung, VeranstaltungsortEine Dampflok fährt aus dem Lokschuppen im Bahnbetriebswerk Schöneweide. | © Dampflokfreunde Berlin e.V., Foto: Ronald Ramsch Adresse

Bahnbetriebswerk Schöneweide

Landfliegerstraße 1

12487 Berlin-JohannisthalKontakt

www.dampflokfreunde-berlin.de

info@berlin-macht-dampf.com

Tel.: 030/67 89 73 40Industriekultur erleben

Bahnbetriebswerk Schöneweide

Berlin macht Dampf

Mit der fortschreitenden Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts vervielfacht sich der Zugverkehr entlang der Strecke Berlin-Cottbus innerhalb weniger Jahre. Daher entsteht ab 1902 das Bahnbetriebswerk Schöneweide mit Ringlokschuppen, Wasserturm und Verwaltungsgebäuden. Aufgrund des anhaltenden Wachstums und der Einführung neuer Technologien werden die Gebäude und das Gelände kontinuierlich erweitert. Trotz kleinerer Schäden im Zweiten Weltkrieg ist das Werk bis 1994 durchgehend in Betrieb.

Schon vor der endgültigen Schließung beginnen die Dampflokfreunde Berlin mit der Nutzung des Geländes als Standort für ihre historische Lok-Sammlung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die Erhaltung der Züge, sondern auch um die historischen Bauten.

Unter dem Motto „Berlin macht Dampf“ bietet der Verein Dampflokfreunde Berlin e. V. Rundfahrten durch Berlin und Tagesausflüge ins Umland an. In den Wagen der historischen Dampfzüge erleben die Fahrgäste den nostalgischen Charme früherer Zeiten. Zweimal jährlich laden die Dampflokfreunde zu einem Fest in das denkmalgeschützte Bahnbetriebswerk Schöneweide ein. Für individuelle Führungen im Bahnbetriebswerk wenden Sie sich an den Verein.

Das Bahnbetriebswerk Schöneweide ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 2. Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

Download Publikation -

Traditionsbus Berlin Auf der BVG-Linie 218 fährt regelmäßig ein historischer Bus des Vereins Traditionsbus Berlin. | © Traditionsbus Berlin Adresse

BVG-Linie 218

Von der S-Bahnstation „Messe Nord / ZOB" bis zur „Pfaueninsel“Kontakt

Tel.: 030/72 02 57 18

info@traditionsbus.de

www.traditionsbus.deIndustriekultur erleben

Wissenswertes

Traditionsbus Berlin

Oldtimer im Linienverkehr

Die Initiative Traditionsbus Berlin sammelt und pflegt historische Linienbusse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Ein Bus-Oldtimer fährt täglich auf der BVG-Linie 218. Für die Fahrt vom S-Bahnhof „Messe Nord / ZOB“ bis zur Pfaueninsel am Wannsee reicht ein normales BVG-Ticket aus.

Auch für private Feierlichkeiten können Sie historische Busse beim Verein anmieten.

-

Portikus Anhalter Bahnhof Der Portikus ist der sichtbare Rest des Anhalter Bahnhofs. | © bzi, Foto: Nico Kupfer Adresse

Askanischer Platz 6-7

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Portikus Anhalter Bahnhof

Tor zum Süden

Am Askanischen Platz ragt eine beeindruckende Wand mit Rundbögen aus Backsteinen in die Höhe. Bis vor 70 Jahren gelangten Reisende durch diesen Portikus hindurch in eine gigantische Bahnhofshalle. Er ist der letzte Überrest der 34 Meter hohen und 170 Meter langen Halle des Anhalter Bahnhofs, fertiggestellt 1880. Ein Hallendach aus Glas überspannt frei und ohne jede Stütze die Gleise. Schnaufende Dampflokomotiven fahren ein und hüllen dadurch den Bahnsteig in beißenden Rauch. Ende des 19. Jahrhunderts herrscht geschäftiges Treiben vor und im Anhalter Bahnhof. Reisende kommen entweder mit Kutschen oder zu Fuß, um ihre Fahrt mit der Eisenbahn anzutreten. Die ersten Züge fahren nach Leipzig, Frankfurt und München. Der „Anhalter“ wird zum Tor des Südens. Vom Berliner Kopfbahnhof fahren Eisenbahnen nach Nizza, Athen und Neapel. Südlich vom Personenbahnhof erstreckt sich das große Gelände des Anhalter Güterbahnhofs. In der ehemaligen Ladestraße sitzt heute unter anderem das Deutsche Technikmuseum.

Der Ausbau des Schienennetzes erfordert jedoch auch die Übermittlung von Informationen über Zugfahrten und Störungen. Die im Bahndamm verlegte Telegrafenlinie ist einer der ersten Aufträge der „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“, die ihren Gründungsort in Sichtweite des Bahnhofs hat.

Im Regime der Nationalsozialisten wandelt sich der Anhalter Bahnhof von einem Sehnsuchts- zu einem Schreckensort. Wie einige andere Bahnhöfe ist auch der Anhalter ab 1942 Startpunkt für Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Sonderwaggons mit Deportierten werden an fahrplanmäßige Züge nach Dresden oder Prag angehängt. Von dort aus fahren die Züge weiter, zum Beispiel in das Konzentrationslager Theresienstadt. Seit 2021 befindet sich gegenüber der Ruine des Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.

Das monumentale Bahnhofs-Gebäude von Architekt Franz Schwechten übersteht den Zweiten Weltkrieg nur mit erheblichen Schäden. Der Zugverkehr ist nur noch eingeschränkt möglich. Die Teilung Berlins führt 1952 schließlich zur Einstellung des Personenverkehrs. Aufgrund von Einsturzgefahr beschließt der Senat die Sprengung. Das Gebäude erweist sich jedoch als widerstandsfähig. Drei Jahre lang versuchen sich Abrissfirmen am Bahnhof. Schließlich bleibt allein der Portikus als Überrest des Tors zum Süden erhalten

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Download Publikation -

Flughafen Tempelhof iErbaut

1936 - 1939Bauherr

ReichsluftfahrtministeriumArchitekt

Ernst SagebielFrüher

Flugfeld, FlughafenHeute

Keativwirtschaft, Kultur- und Veranstaltungsort2008 schließt der Flughafen Tempelhof. Und entwickelt sich seitdem zu einem Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß Adresse

CHECK-IN Besucherzentrum

Platz der Luftbrücke 5, C2

12101 Berlin-TempelhofAnfahrt

U-Bahn: U6 (Haltestellen Paradestraße oder Platz der Luftbrücke)

Bus: 104, 248 (Haltestelle Platz der Luftbrücke)Öffnungszeiten

Gebäude: nur im Rahmen einer Führung zugänglich

Tempelhofer Feld: bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet

Besucherzentrum: Mi.–Mo. 10:00–17:00 | Di. geschlossenEintritt

Gebäudeführung 17,50 €, Ermäßigungen

Tempelhofer Feld freiFührungen

Öffentliche Führungen täglich außer dienstags

Gruppen auf Anfrage

Führungen auf Deutsch und Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage

www.thf-berlin.de/ihr-besuch/fuehrungenBarrierefreiheit

derzeit keine barrierefreien Touren möglich

ERIH-Mitglied

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Eisenbahn und Landebahn

Fahrradroute: Flieger und Feldlerchen

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Schulen und GruppenFlughafen Tempelhof

Monument und Zukunftsort

Wo einst Flugzeuge in den Himmel über Berlin abhoben, treffen sich heute Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Sie lassen auf dem Tempelhofer Feld die Seele baumeln, Drachen steigen oder kommen, um Veranstaltungen unter freiem Himmel zu besuchen. Das einstige Flugfeld ist die größte Freifläche der Welt, die mitten in einer Stadt liegt. Der Flughafen Tempelhof ist mit seinem langgestreckten Gebäude bei Führungen zu entdecken, er gilt als das größte Baudenkmal Europas.

Schon bevor der erste Flughafen 1923 eröffnet, führen wagemutige Flugpioniere ihre Zeppeline und Flugmaschinen vor. Unter den Nationalsozialisten beginnt 1936 der Bau des monumentalen neuen Flughafens. Durch den hereinbrechenden Zweiten Weltkrieg bleibt das Gebäude jedoch unvollendet – und ist es bis heute. In den Hangars beginnt 1940 schließlich die Produktion und Reparatur von Kampfflugzeugen für den Krieg. Für die hier eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entstehen am Rande des Flugfelds mehrere Barackenlager. Viele von ihnen werden bei Bombardierungen des Flugfelds getroffen. Zum Kriegsende nimmt die sowjetische Armee den Flughafen ein und übergibt ihn im Juli 1945 an die US-Amerikaner.

Die Luftbrücke 1948/49 macht den Flughafen weltberühmt. Im Minutentakt landen die Maschinen der Alliierten mit Hilfsgütern. Sie versorgen West-Berlin mit Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial während der Berlin-Blockade. In der Zeit der deutschen Teilung ist der Flughafen Tempelhof ein Symbol für Hoffnung und Freiheit. Der Luftweg ist eine Reiseroute von und nach West-Berlin ohne die Grenzkontrollen der DDR. Der zivile Luftverkehr endet schließlich 2008. Seitdem entwickelt sich der Flughafen Stück für Stück zu einem neuen Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft.

Der »Wiege der Luftfahrt« ist ein Meilenstein der Industriegeschichte Berlins gewidmet.

Download Publikation -

AEG-Tunnel iErbaut

1895 - 1897, 1911Bauherr

AEGArchitekt

C. Schnebel, W. LauterFrüher

Untergrund-VersuchsbahnDie Schienen der ersten elektrischen U-Bahn Deutschlands sind bis heute erhalten. | © Berliner Unterwelten e.V., Foto: Holger Happel Adresse

Voltastraße 5-6

(Hof neben Treppe 12.1)

13355 Berlin-GesundbrunnenKontakt

Tel.: 030/49 91 05-17

info@berliner-unterwelten.de

www.berliner-unterwelten.deAnfahrt

U-Bahn: U8 (Haltestelle Voltastraße)

Öffnungszeiten

Nur im Rahmen einer Führung zugänglich.

Eintritt

Termine und Tickets im Online-Shop erhältlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

tickets.berliner-unterwelten.deFührungen

Öffentliche Führungen nur für Personen ab 14 Jahren.

Festes Schuhwerk ist notwendig, warme Kleidung wird empfohlen.

www.berliner-unterwelten.de/fuehrungen/oeffentliche-fuehrungen/der-aeg-tunnelBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich

Industriekultur erleben

Schauplätze

Fahrradroute: Warmes Licht und kühles Bier

Mitmachangebot: Einsteiger und ProfisWissenswertes

AEG-Tunnel

Deutschlands ältester U-Bahntunnel

Der AEG-Tunnel gilt als Vorläufer der Berliner U-Bahn. Ende des 19. Jahrhunderts werden die Straßen immer voller. Deshalb entbrennt in Berlin ein Wettstreit um neue Verkehrsmittel. Die AEG baut 1894 einen Tunnel nach dem Vorbild der Londoner U-Bahn, der ersten U-Bahn der Welt. Die 295 m lange Versuchsstrecke verbindet die Fabrikstandorte der AEG in der Ackerstraße und am Humboldthain. Arbeiterinnen und Arbeiter fahren mit elektrischen Zügen von A nach B und auch schwere Güter werden so transportiert. Dieser Versuchstunnel gilt heute als erster U-Bahn-Tunnel Deutschlands.

Den Zuschlag für den U-Bahnbau erhält allerdings Siemens mit dem preiswerteren Konzept einer Hochbahn. Ab 1902 rollen in Berlin die ersten Züge. Der AEG-Tunnel ist betriebsintern und zu Testzwecken weiterhin in Betrieb. Im Ersten Weltkrieg nutzt die AEG den Tunnel als Produktionsstandort für Munition, im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzraum für die Werksangehörigen. Anfang der 1980er-Jahre werden die AEG-Fabriken am Humboldthain nach und nach geschlossen. 1984 ist endgültig Schluss, in der Folgezeit werden Teile der ehemaligen Fabrikstadt abgerissen. Der Tunnel steht zeitweilig unter Wasser.

Die verbliebenen Gebäude sind heute denkmalgeschützt. Neues Leben ist eingezogen, beispielsweise ein Gründerzentrum, Gewerbebetriebe und Medienunternehmen. Dem Berliner Unterwelten e. V. gelingt es ab 2016, den Tunnel instand zu setzen und das historische Gleisbett freizulegen. Seitdem steigen Besucherinnen und Besucher bei geführten Touren hinab in den „ersten U-Bahntunnel Deutschlands“.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der Entstehung des Berliner Nahverkehrs.

-

Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm Das Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm (RAW I) ist mit Backsteinen verkleidet. | © Foto: Andreas Muhs, 2014 Adresse

Modersohnstraße 33 und

Markgrafendamm 24

10245 Berlin-FriedrichshainSchalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm

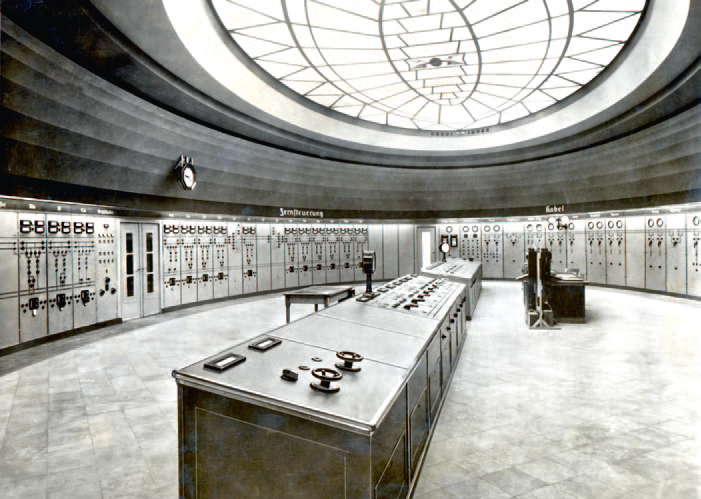

Das Schalt- und Gleichrichterwerk Markgrafendamm auf dem Gelände des Reichsbahnausbesserungswerkes I (RAW I ) ist ein verstecktes architektonisches Juwel. Architekt Richard Brademann entwarf Ende der 1920er Jahre mehrere Gleichrichterwerke in Berlin. Der 1928 fertiggestellte Bau am Markgrafendamm ist in ein langes Hochspannungshaus und ein Schalthaus aufgeteilt. Nicht nur die geradlinige Fassade, sondern auch der systematische Aufbau der Gebäude ist elektrischen Schaltplänen nachempfunden. Die imposante Glasdecke der Schaltwarte erinnert beispielsweise an elektro-technische Zeichnungen. Sie ist nicht nur das Herzstück der Anlage, sondern zugleich einer der wichtigsten Knotenpunkte der Berliner S-Bahn.

Das Schalt- und Gleichrichterwerk liegt in Sichtweite des Ostkreuz. Von der Schaltwarte aus überwachten wenige Angestellte die Steuerung der Gleichrichterwerke der S-Bahn. Ab 1995 ersetzte die Deutsche Bahn die alte Technik durch eine computergesteuerte Netzleitstelle, die seit 2000 sämtliche Bahnstromanlagen der Berliner S-Bahn steuert.

Download Publikation -

U-Bahn-Museum iErbaut

1929Bauherr

Berliner Nord-Süd-Bahn-AGArchitekt

Alfred GrenanderFrüher

Stellwerk am U-Bahnhof OlympiastadionHeute

MuseumDer Eingang zum Museum befindet sich in der U-Bahn-Station Olympia-Stadion. | © bzi, Foto: Marco Ruhlig Adresse

Rossiter Platz 1

14052 Berlin-CharlottenburgAnfahrt

U2 (Haltestelle Olympia-Stadion, Zugang von der Bahnhofshalle)

Öffnungszeiten

Jeden 2. Samstag im Monat,

10:30 bis 16:00 UhrEintritt

Erwachsene: 2 €

Ermäßigt: 1 €Führungen

Auf Anfrage

Barrierefreiheit

nicht barrierefrei

Industriekultur erleben

Schauplätze

Mitmachangebot: Einsteiger und Profis

Mitmachangebot: Kinder und Familien

Mitmachangebot: Schulen und GruppenWissenswertes

U-Bahn-Museum

Alle Hebel in Bewegung setzen

Eine historische Fahrkartenausgabe ist der Ticketschalter des U-Bahn-Museums. Historische Bahnhofsschilder, Wartebänke und Fahrscheinautomaten vermitteln ein Flair früherer Zeiten. Der Dienstraum eines Zugabfertigers sowie auch technische Raritäten wie früheste Fahrschalter geben einen Einblick in die Veränderungen im Arbeitsalltag der U-Bahnerinnen und U-Bahner.

Die Berliner U-Bahn ist die älteste Deutschlands und eine der frühesten der Welt. In den 1970er-Jahren beginnen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in West-Berlin damit, ihre technischen Anlagen zu modernisieren. Der Betriebsleiter Klaus Siepert möchte die Geschichte der Berliner U-Bahn und die historische Technik für die nachfolgenden Generationen erhalten. Er beginnt deshalb zu sammeln.

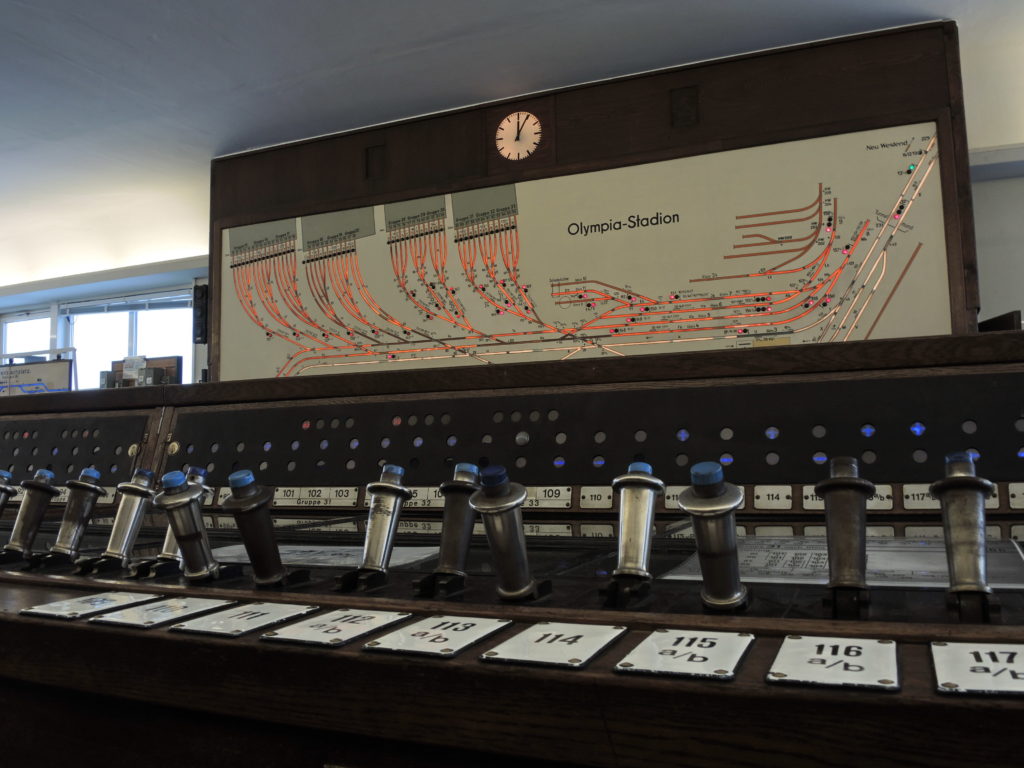

1983 ist am U-Bahnhof Olympiastadion schließlich auch das elektromechanische Hebelstellwerk zum Abriss vorgesehen. Das 14 Meter lange Hebelwerk ist bei Inbetriebnahme 1931 das größte seiner Art in Europa. Die Mitarbeiter stellen alle Hebel per Hand und steuern damit insgesamt 103 Weichen und 99 Signale. Ein engagierter U-Bahner kämpft um den Erhalt der Anlage und hat am Ende auch Erfolg. Das Hebelwerk wird zum Herzstück des neuen U-Bahn-Museums. Auch die Sammlung von Klaus Siepert findet endlich ein Zuhause.

Ebenso wie die Gründungsväter des Museums setzen heute Ehrenamtliche alle Hebel in Bewegung, um Besucherinnen und Besuchern Fragen zur über 100-jährigen U-Bahn-Geschichte zu beantworten. Die großen und kleinen Gäste können viele Objekte anfassen oder selber bedienen, die technische Abläufe werden so verständlich erklärt. Der Eingang des Museums befindet sich direkt in der U-Bahn-Station Olympiastadion. Besonderes Highlight: Mehrmals jährlich finden Sonderfahrten mit der historischen Fahrzeugflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) statt. Ein gültiges BVG-Ticket reicht aus, um in den Genuss einer solchen Fahrt zu kommen.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der »Entstehung des Nahverkehrs«.

-

Deutsches Technikmuseum iErbaut

1874 - 1879, 1908, 1912Bauherr

Berlin Anhaltische EisenbahngesellschaftArchitekt

Paul FaulhaberFrüher

Bahnbetriebswerk des Anhalter BahnhofsHeute

MuseumDer große Schriftzug „Technik Museum“ weist den Weg in die Ladestraße. | © SDTB, Foto: Henning Hattendorf Adresse

Trebbiner Str. 9

10963 BerlinKontakt

Tel.: 030/43 97 34-0

Mail an: info@technikmuseum.berlin

www.technikmuseum.berlinAnfahrt

U-Bahn: U1, U3, U7 (Haltestelle Möckernbrücke), U1, U2, U3 (Haltestelle Gleisdreieck)

S-Bahn: S1, S2, S25, S26 (Haltestelle Anhalter Bahnhof)Öffnungszeiten

Di. bis Fr.: 9.00 bis 17.30 Uhr

Sa., So. und Feiertage: 10.00 bis 18.00 Uhr

Montag geschlossenEintritt

12€ | ermäßigt 6€

Bis 18 Jahre kostenfrei

Die Buchung von Onlinetickets wird empfohlen.Führungen

Sa., So. und mit Anmeldung

Täglich VorführungenBarrierefreiheit

Eingeschränkt

www.technikmuseum.berlin/besuch/barrierefreiheitERIH-Mitglied

Deutsches Technikmuseum

Mensch und Technik

Wie entsteht Papier? Was ist eine Setzmaschine? Und warum braucht man Unterseekabel für ein funktionierendes Internet? Ein Besuch im Deutschen Technikmuseum ist eine Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik. Schauvorführungen, Mitmach-Angebote und die Experimentierstationen im Science Center Spectrum machen den Museumstag zum Erlebnis. Wer dann eine Pause braucht, stärkt sich in einem der Museumscafés in historischem Ambiente.

Darüber hinaus ist der Museumspark des Deutschen Technikmuseums zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Überwachsene Gleisanlagen, zwei Ringlokschuppen mit Drehscheiben und ein weithin sichtbarer Wasserturm erinnern an das ehemalige Bahnbetriebswerk Anhalter Bahnhof. Laut, betriebsam und der Himmel voller Dampf – so sieht das Gelände um 1900 aus. Das Areal gehört damals zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte Berlins. Als „Landschaft aus Eisen und Stahl“ beschreibt der Schriftsteller Joseph Roth 1924 das Gebiet um den U-Bahnhof Gleisdreieck. Im Zweiten Weltkrieg werden jedoch viele Gebäude und Anlagen zerstört. Nach dem Krieg folgt die Teilung der Stadt und der in West-Berlin gelegene Anhalter Bahnhof versinkt schließlich in einen Dornröschenschlaf.

In Teilen des historischen Bauensembles am Gleisdreieck eröffnet 1983 das „Museum für Verkehr und Technik“. Etwa hundert historische Berliner Techniksammlungen finden hier ein neues Zuhause. Das Haus und die Ausstellungen werden seitdem kontinuierlich erweitert. Ein „Rosinenbomber“ der Luftbrücke 1948/49 auf dem Dach des modernen Erweiterungsbaus am Landwehrkanal ist inzwischen ein weithin sichtbares Aushängeschild des Deutschen Technikmuseums.

Das Deutsche Technikmuseum ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH). Es ist Startpunkt unserer Radrouten »Warmes Licht und kühles Bier« und »Innovation und Eleganz«. Die Meilensteine der Berliner Industriegeschichte widmen dem Aufstieg Berlins zum Eisenbahnzentrum einen eigenen Abschnitt.

Download Publikation