Adresse

Waldenserstraße 2-4,

10551 Berlin-Moabit

Wissenswertes

Waldenser Hof

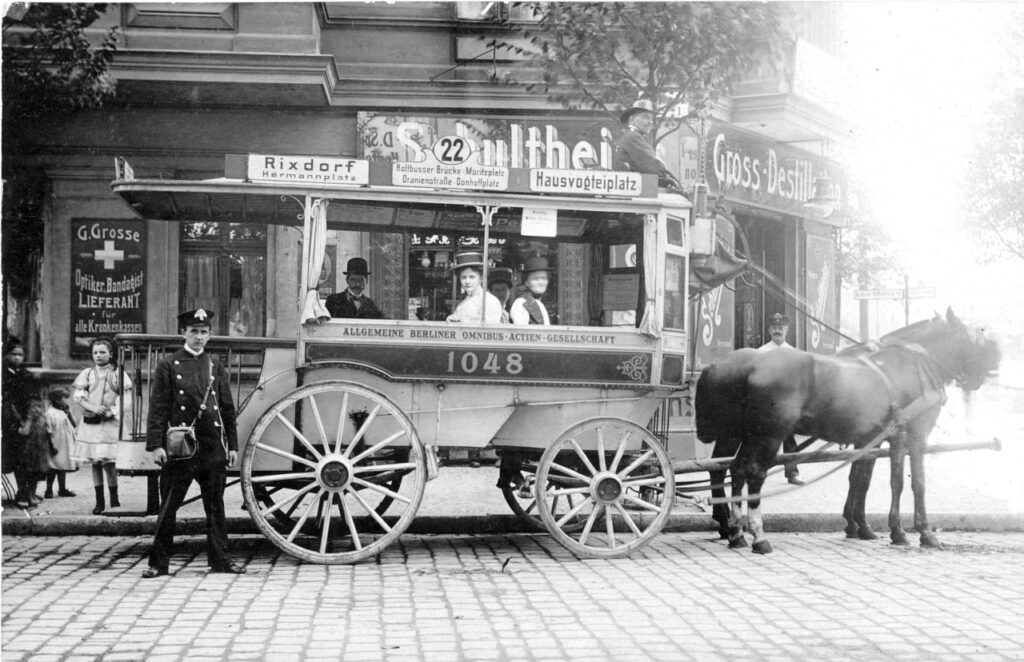

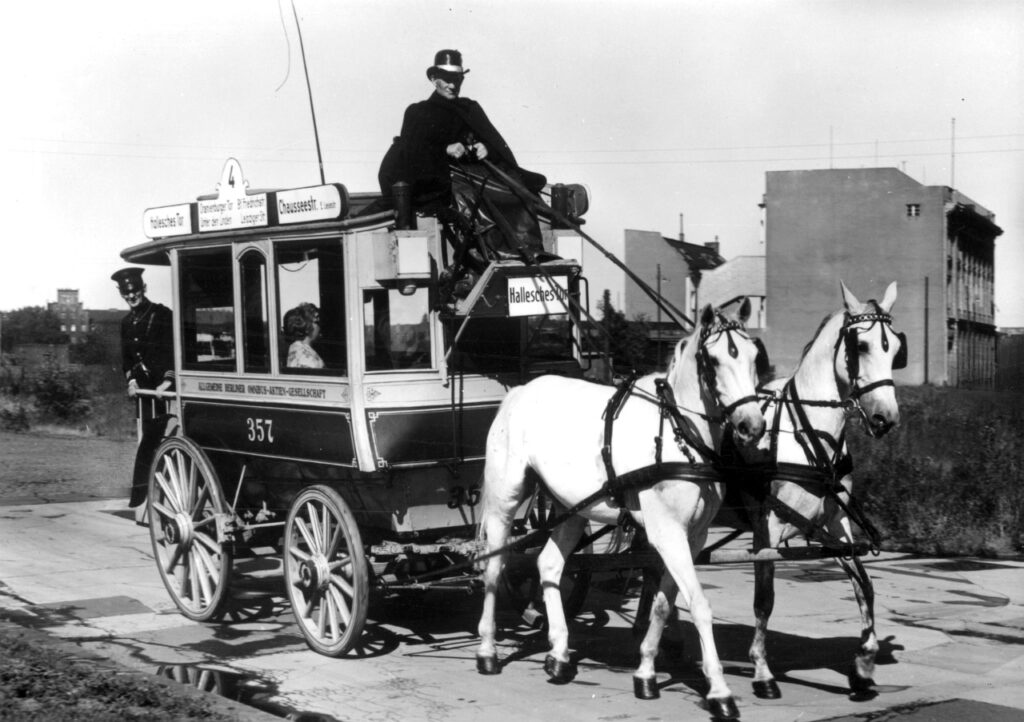

Ende des 19. Jahrhunderts prägen vorwiegend Pferde das Berliner Verkehrsnetz. Heute erinnern allerdings nur noch wenige Gebäude daran. Eine der letzten verkehrstechnischen Einrichtungen dieser Art ist der Waldenser Hof in Berlin-Moabit, erbaut 1891 von der „Großen Berliner Pferde-Eisenbahn AG“.

Mit der Industrialisierung um 1900 steigt die Zahl der Berliner Bevölkerung in nur wenigen Jahren auf 1,8 Millionen Menschen. Dazu kommen um die 50.000 Pferde, von denen circa die Hälfte im Verkehrswesen eingesetzt werden. Trotz der beginnenden Motorisierung ist der „Hafermotor“ lange die treibende Kraft des Berliner Verkehrs. Pferde setzt man für den innerstädtischen Personen- und Warenverkehr, aber auch bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Sie ziehen Busse, Droschken und Straßenbahnen auf Schienen durch die Stadt.

Der Waldenser Hof ist an das Netz der Straßenbahn angebunden und bietet Platz für über 500 Pferde. Um bei den steigenden Grundstückspreisen in Berlin Fläche zu sparen, entstehen Etagenställe. Im fünfstöckigen Pferdestall- und Speichergebäude befinden sich im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss die Stallungen. Über breite Rampen im Inneren des Gebäudes gelangen die Tiere von einer Etage in die andere. Pro Tag legen die Tiere eine Strecke von ungefähr 26 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von sieben bis zehn Stundenkilometern zurück. Damit sich die Pferde erholen können und um zu vermeiden, dass sich Krankheiten ausbreiten, weiden sie regelmäßig in Brandenburg.

Mit der ersten elektrischen Straßenbahn der Firma Siemens & Halske in Lichterfelde bricht 1881 ein neues Zeitalter der Mobilität in Berlin an. 1902 endet die Arbeit für den „Hafermotor“. Schon 11 Jahre nach seiner Einweihung stellt der Waldenser Hof und mit ihm die gesamte Berliner Pferdebahn den Betrieb ein. Nach einigen Umbauten wird der Betriebshof seit 1924 als Gewerbehof genutzt.

Heute befinden sich im Waldenser Hof Gewerbe-Lofts, Büros, Ateliers sowie Schulungsräume. Nur noch wenige Spuren erinnern an die tierischen Bewohner.

Dieser Ort ist übrigens Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation