Melden Sie sich direkt beim jeweiligen Anbieter an und buchen Sie dort. Fragen Sie nach den aktuellen Bedingungen.

Sie kennen weitere Industriekultur-Angebote für Erwachsene? Wir freuen uns über Ihre Email mit Hinweisen zum Angebot.

-

Natur Park Südgelände

Führung „Natur am Zug“

Der Natur Park Schöneberger Südgelände befindet sich auf einem ehemaligen Eisenbahnareal. | © bzi, Foto: Anja Liebau, 2021 Selbst scheinbar unauffällige Elemente der Natur sind bedeutungsvoll. Der Natur Park Südgelände verbindet Natur mit Eisenbahngeschichte und Kunst. Während eines geführten Spaziergangs „Natur am Zug“ erhalten Sie interessante Einblicke in den Park und seine Geschichte.

Infos und Anmeldung

www.natur-park-suedgelaende.de/entdecken-erleben/fuehrungen-rallyes/

Veranstaltungsort

Natur Park Schöneberger Südgelände

Treffpunkt Park-Eingang S-Bhf. PriesterwegKontakt

Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2 Stunden

Kosten

7,50 EUR (ab 14 Jahren)

-

Gasometer Schöneberg

Führung Gasometer „Sky Walk“

Der Skywalk führt auf den 66 m hohen Gasometer Schöneberg. | © Marco Döpke Entdecken Sie den Gasometer Schöneberg bei einer spannenden Führung! Ein Guide nimmt Sie mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Geschichte dieses beeindruckenden Industriedenkmals, das heute als Symbol der Energie- und Verkehrswende gilt. Beginnen Sie Ihren Sky Walk mit einer Fahrt im Erlebnisaufzug, der Ihnen mit einer informativen Multimedia-Show die Geschichte des Gasometers nahebringt. Ein absolutes Highlight ist der Aufstieg zur Gasometer Sky Dachterrasse, die Ihnen aus 66 Metern Höhe einen atemberaubenden 360°-Panoramablick über Berlin bietet.

Infos und Anmeldung

Link zur Anmeldung:

euref-besucherdienst.de/gasometer-sky/#!/e/778cc2087ab253749dc6fd1750079639Veranstaltungsort

Treffpunkt:

EUREF-Campus, 10829 Berlin

Veranstaltungsort:

EUREF-Campus 22, 10829 BerlinKontakt

besucherdienst@euref.de

+49 (0) 30 40 50 59 16Barrierefreiheit

nicht barrierefrei

Dauer

1 Stunde

Kosten

15€ pro Person

Sonstige Hinweise

Minderjährige können nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen.

-

Berlin on Bike

Führung Kulturbrauerei

Der markante Turm der Restauration ist heute das Wahrzeichen der KulturBrauerei. | © bzi, Foto: Katharina Hornscheidt Im Rahmen eines 1 bis 1,5-stündigen Rundgangs durch die Innenhöfe und die ehemaligen Gärkeller der Brauerei werden sowohl die Geschichte des Ortes als auch dessen Entwicklung zu einem Kulturstandort und die damit verbundenen Herausforderungen beleuchtet. Erfahrene Stadtführer aus Berlin nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise und vermitteln umfassendes Wissen über den ehemaligen Brauereistandort.

Erleben Sie Geschichte hautnah – an einem Ort, der Vergangenheit und Zukunft eindrucksvoll verbindet.Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Berlin on Bike – Tours & Rental

KulturBrauerei

Knaackstr. 97

10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Treffpunkt am Bikedepot.Kontakt

Barrierefreiheit

Tandems, Rikschas, Dreiräder sind begrenzt verfügbar.

Dauer

1-1,5 Stunden

Kosten

220€ (bis zu 15 Personen)

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und gegebenenfalls Sonnenschutz achten und Proviant mitbringen.

-

Industriesalon Schöneweide

Stadtrallye für Erwachsene

Der Peter-Behrens-Bau war bei seiner Fertigstellung 1917 eines der höchsten Gebäude Deutschlands. | © Foto: Andreas Muhs, 2013 Die Industriekultur in Schöneweide hat eine mehr als 150-jährige Geschichte. Die können Sie bei dieser Stadtrallye des Industriesalons genauer kennenlernen.

Die Teilnehmenden durchlaufen in der Gruppe insgesamt 14 Stationen und beantworten Quizfragen. Kreativität und Erkundungsfreude wird belohnt – mit einem Preis am Ende der Rallye.

Veranstaltungsort

Treffounkt:

Torbogen Peter-Behrens-Bau

Ostendstraße 1

12459 Berlin-Schöneweide

https://www.industriesalon.de/stadtrallye-fuer-erwachsene/Kontakt

Tel.: 030/53 00 70 42

info@industriesalon.de

http://www.industriesalon.deArt des Angebots

Rallye

Geeignet für

Gruppen

Dauer

ca. 3 Stunden

Kosten

15,00 € pro Teilnehmer:in

Sonstige Hinweise

Ganzjährig auf Anfrage

-

Haus des Rundfunks des rbb

Führund durch das Haus des Rundfunks

Das Haus des Rundfunks ist mit braunen Klinkern verkleidet. | © rbb, Foto: Hanna Lippmann Bei einer Führung durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) erhalten Sie einen Einblick in die Bereiche Fernsehen, Radio und die Online-Redaktion. Dabei lernen Sie das umfangreiche Programm des Senders kennen. Die Tour umfasst den Besuch eines Fernsehstudios, einen Blick in ein Radiostudio sowie einen Rundgang durch das Haus des Rundfunks, einschließlich des Großen Sendesaals und des Hörspielkomplexes. Besonders beliebt ist die Reihe „rbb24 Abendschau im Dialog“, die an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr stattfindet. Nach einer kurzen Führung mit dem Schwerpunkt Fernsehen sehen Sie die rbb24 Abendschau und können die Moderator:innen bei einem Meet & Greet im Studio treffen.

Infos und Anmeldung

www.rbb-online.de/unternehmen/service/fuehrungen/Besucherservice.html

Veranstaltungsort

rbb Fernsehzentrum,

Masurenallee 16–20,

14057 BerlinKontakt

rbb-Besucherservice

besucherservice@rbb-online.deArt des Angebots

Führung

Geeignet für

Familien

Schulklassen

GruppenBarrierefreiheit

Mobilitätseingeschränkter Besuch (Rollstuhl, Rollator) möglich.

Dauer

ca. 90 Minuten

Kosten

kostenfrei

Sonstige Hinweise

Öffentliche Führungen donnerstags und samstags

Gruppenbuchungen ab 10 Personen

Ab 12 Jahren -

Berliner Unterwelten e.V.

Führung „Tour F: Geschichtsspeicher Fichtebunker"

Die Fassade des ehemaligen Gasometers Fichtestraße hat sich im letzten Jahrhundert kaum verändert. | © bzi, Foto: Florian Rizek Der Fichtebunker steht für rund 140 Jahre Berliner Stadtgeschichte. Bis in die NS-Zeit diente das 1883/84 als Gasometer errichtete Gebäude der städtischen Straßenbeleuchtung. 1940 wurde ein sechs Etagen umfassender „Mutter-Kind-Bunker“ in den alten Gasometer eingebaut, in den sich in den Bombennächten bis zu 30.000 Menschen drängten. In der Nachkriegszeit diente er als Auffanglager, in der Kelleretage befand sich ein Gefängnis. In den 1950er Jahren wurden ein Altenheim und ein Obdachlosenasyl eingerichtet. Erst 1963 wurde der „Bunker der Hoffnungslosen“ geräumt und diente fortan als Lager von Lebensmittelreserven für die West-Berliner.

Heute ist das Dach mit Lofts bebaut. Im Rahmen der Führung werden Aufbau und Technik des denkmalgeschützten Bauwerks erläutert. Die Zeit des Bombenkrieges sowie die tragischen Schicksale der Kriegsgeflüchteten und Obdachlosen sind weitere Themen, die vermittelt werden.

Veranstaltungsort

Berliner Unterwelten e.V.

Gasometer Fichtestraße

Fichtestr. 6

10967 Berlin-Kreuzberg

Treffpunkt vor dem Gasometer.Kontakt

Tel.: 030/49 91 05-18

info@berliner-unterwelten.de

http://www.berliner-unterwelten.deBarrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

1,5 Stunden

Kosten

17 €/ ermäßigt 13 €

Sonstige Hinweise

Warme Kleidung wird – auch im Hochsommer – empfohlen und festes Schuhwerk vorausgesetzt.

Maximal 25 Personen inklusive Begleitperson. -

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

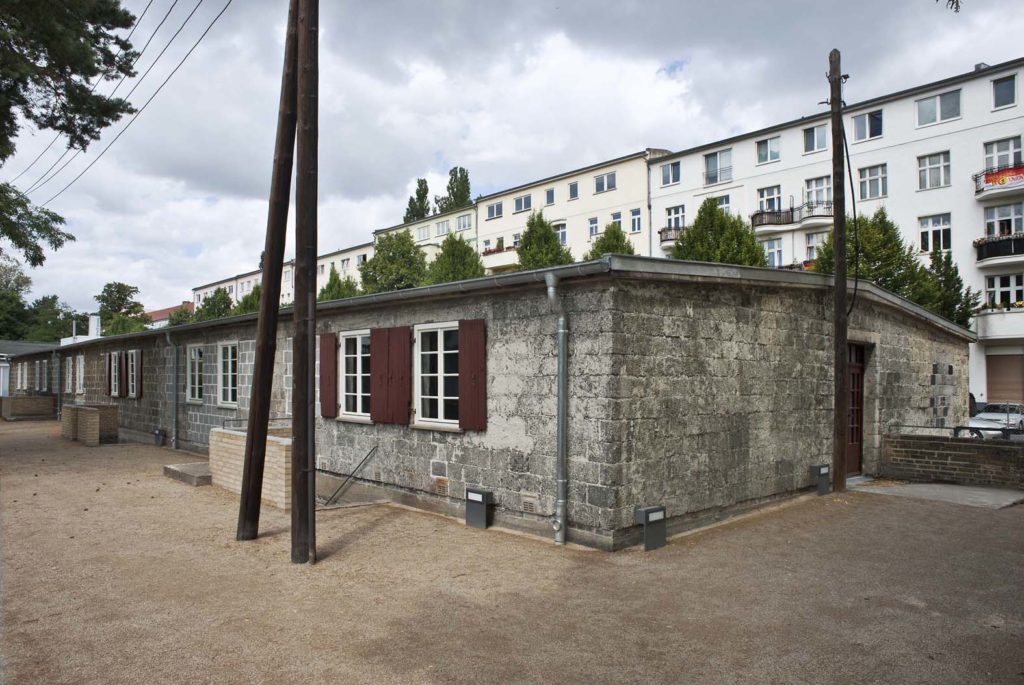

Ein NS-Zwangsarbeitslager in Berlin

Die „Baracke 13“ und ihr Luftschutzkeller sind vollständig erhalten und zugänglich. | © Dok.zentrum NS-Zwangsarbeit, Foto: Matthias Steffen Ein NS-Zwangsarbeitslagers mitten in einem Wohngebiet in Berlin. Wer waren die Menschen, die hier zwischen 1943–45 als Zwangsarbeiter:innen leben mussten? Wo mussten sie ihre schwere Arbeit verrichten? Wer profitierte in der direkten Umgebung davon? Beim Rundgang durch das Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit erfahren Sie, wer die Zwangsarbeit organisierte und welche Rolle Rassismus dabei spielte. Ein Besuch der „Baracke 13″ und ihres Luftschutzkellers zeigt unter welchen Bedingungen die Zwangsarbeiter:innen im Lager leben mussten.

Infos und Anmeldung

ohne Anmeldung

www.ns-zwangsarbeit.de/bildung/fuehrungenVeranstaltungsort

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Britzer Straße 5

12439 Berlin-Schöneweide

Kontakt

Tel. +49 (0)30 - 6390 288 0

Fax: +49 (0)30 - 6390 288 29

ns-zwangsarbeit(at)topographie.de

http://www.ns-zwangsarbeit.deArt des Angebots

Führung

Dauer

1 Stunde

Kosten

freier Eintritt

Sonstige Hinweise

Jeden Sonntag 16:30 Uhr

-

Tempelhof Projekt GmbH

Führung „Verborgene Orte“

Die Bahngleise verlaufen vom Columbiadamm bis zum Ringbahnhof Hermannstraße. | © Tempelhof Projekt GmbH / Claudius Pflug Um den Flughafen Tempelhof ranken sich zahlreiche Legenden und Mythen, insbesondere um seine verborgenen Bereiche. Unter der Oberfläche erstreckt sich ein weitverzweigtes System aus Kellerräumen und Tunneln, von denen viele als Luftschutzräume konzipiert wurden. Der ausgebrannte Filmbunker am Ende des Krieges birgt bis heute viele ungelöste Geheimnisse. Die Führung „Verborgene Orte“ gewährt Ihnen eindrucksvolle Einblicke in die heute noch sichtbaren Spuren der Geschichte — von der Nutzung während der Zeit des Nationalsozialismus über die Zeit der US Air Force ab 1945 bis hin zu den Geheimdienstaktivitäten im Kalten Krieg.

Infos und Anmeldung

Veranstaltungsort

Tempelhof Projekt GmbH

Platz der Luftbrücke 5

Gebäude C2

12101 Berlin-Tempelhof

Treffpunkt am Besucherzentrum CHECK-IN.Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2 Stunden

Kosten

17,50 € / ermäßigt 12,00 €

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes, geschlossenes Schuhwerk achten!

-

Tempelhof Projekt GmbH

Führung „Zeugnisse der Luftfahrtgeschichte. Condor, Iljuschin und C-54 am Flughafen Tempelhof“

Der Flugsteig und die anschließenden Hangars sind von einer stützenfreien Dachkonstruktion überdeckt – eine ingenieurtechnische Pionierleistung. | © bzi, Foto: Max Braun Die Geschichte der Luftfahrt ist eng mit der von Tempelhof verbunden. Ihre Anfänge lassen sich bis zu den frühen, bahnbrechenden Flugversuchen auf dem heutigen Tempelhofer Feld zurückverfolgen. Im Anschluss entstand das funktionale und moderne Flughafengebäude, das zum Symbol der fliegerischen Meisterleistung während der Luftbrücke wurde. Diese einmalige Zeitreise beleuchtet eine vergangene Ära voller Innovation, Abenteuerlust und Pioniergeist, aber auch deren dunkle Seiten. Sie haben die Möglichkeit, am Flughafen Tempelhof drei sorgfältig restaurierte Flugzeuge der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin zu besichtigen: die Iljuschin Il-14, den Berliner Favoriten Douglas C54 „Skymaster“ und das legendäre sowie einzigartige Exemplar des deutschen Rekordflugzeuges Focke Wulf 200 „Condor“. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Luftfahrt und lassen Sie sich von der Faszination des Fliegens begeistern.

Infos und Anmeldung

www.thf-berlin.de/ihr-besuch/fuehrungen/luftfahrtgeschichte#/

Veranstaltungsort

Tempelhof Projekt GmbH

Platz der Luftbrücke 5

Gebäude C2

12101 Berlin-Tempelhof

Treffpunkt am Besucherzentrum CHECK-IN.Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

2 Stunden

Kosten

17,50€ /ermäßigt 12€

Sonstige Hinweise

Bitte auf festes, geschlossenes Schuhwerk achten!

-

Berliner Unterwelten e.V.

Führung „Tour A: Der AEG-Tunnel"

Die Schienen der ersten elektrischen U-Bahn Deutschlands sind bis heute erhalten. | © Berliner Unterwelten e.V., Foto: Holger Happel Zwischen 1895 und 1896 baut die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) eine Großmaschinenfabrik südlich des Humboldthains, die später zur Fabrikstadt ausgebaut wird. Ein 295 Meter langer Tunnel verbindet damals diese mit der Apparatefabrik an der Ackerstraße: ab 31. Mai 1897 befördern elektrisch betriebene Züge darüber Arbeiter und Material. Während Siemens eine Hochbahn durchsetzt, nutzt die AEG ihren Tunnel weiterhin intern. Der Tunnel wird im Ersten Weltkrieg zur Munitionsproduktion und im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzanlage verwendet. 1984 schließt die AEG den Standort. Heutzutage beherbergen die denkmalgeschützten Gebäude ein Gründerzentrum und einen Technologiepark. Seit 2016 setzt der Verein Berliner Unterwelten mit Unterstützung der GSG den Tunnel instand. Besuchende erfahren zunächst die Geschichte des Geländes, bevor sie in Deutschlands ersten U-Bahntunnel hinabsteigen, der auch als Drehort für »Babylon Berlin« dient.

Infos und Anmeldung

Tickets gibt es im Online-Shop des Berliner Unterwelten e.V.

tickets.berliner-unterwelten.de/Veranstaltungsort

Treffpunkt mit Ticket:

Voltastraße 5–6, 13355 Berlin, im Hof neben Treppe 12.1Kontakt

Berliner Unterwelten e.V.

Brunnenstraße 105

13355 Berlin

Telefon: (030) 49 91 05-17

Telefax: (030) 49 91 05-19Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

ca. 90 Minuten

Kosten

17 €/ ermäßigt 13 €

Sonstige Hinweise

Festes Schuhwerk und warme Kleidung wird empfohlen. Teilnahme ab 14 Jahren.

-

U-Bahn-Museum

Fahrsimulator auf der U8

Im Fahrsimulator können Sie die U8 durch Berlin steuern. | © U-Bahn Museum Berlin Erleben Sie die U-Bahn-Linie 8 wie nie zuvor! Im U-Bahn-Museum können Sie an die Hebel des Fahrpults treten und die Streckenabschnitte befahren. Der Fahrsimulator bildet die Abschnitte der U8 beeindruckend genau nach – inklusive authentischer Signale, DAISYs und Tunnelbeleuchtung. Im perfekten Mix aus virtueller und realer Technik navigieren Sie die U-Bahn gekonnt durch den Untergrund.

Veranstaltungsort

U-Bahn-Museum der Arbeitsgemeinschaft Berliner U-Bahn e.V.

Rossiter Platz 11

14052 Berlin-Charlottenburg

Der Museumseingang befindet sich im U-Bhf. Olympia-Stadion.Barrierefreiheit

Nicht barrierefrei zugänglich.

Dauer

Fahrzeit ca. 10 Minuten pro Gast

Kosten

Erwachsene 2,00 € , Kinder 1,00 €

Sonstige Hinweise

Das Museum öffnet jeden zweiten Samstag im Monat