Ortstypen

Denkmal

-

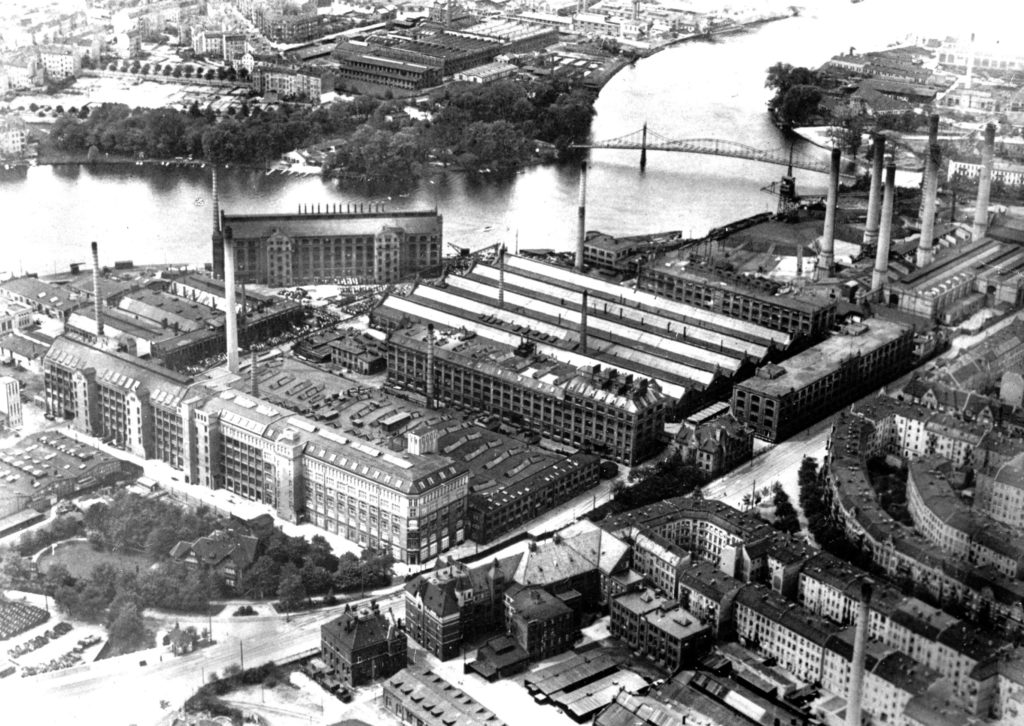

Bergmann Elektrizitätswerke Die historischen Gebäude der Bergmann Elektrizitätswerke bilden heute den PankowPark. | © visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien Adresse

Hertzstraße 63, Lessingstraße 89

13158 Berlin-WilhelmsruhBergmann Elektrizitätswerke

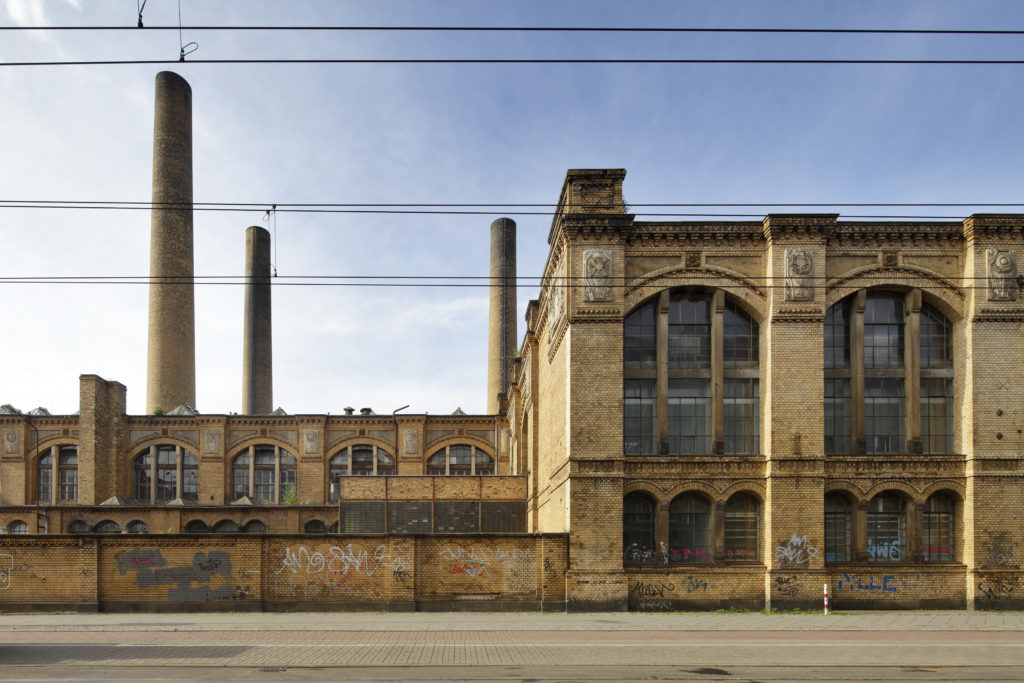

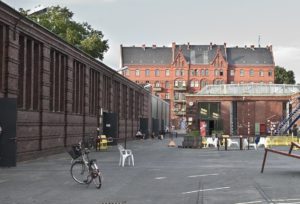

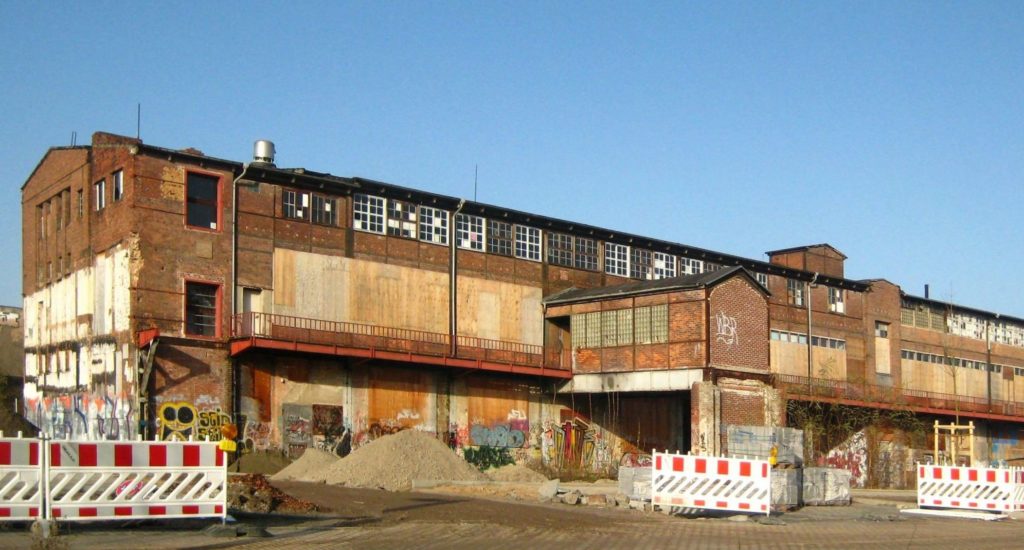

Was hat eine deutsche Band mit einer alten Industriehalle zu tun? 2013 übernimmt Rammstein drei Hallen der ehemaligen Bergmann Elektrizitätswerke. In den nächsten Jahren lassen sie die Hallen sanieren und moderne Einbauten aus Sichtbeton und Stahl einsetzen. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, sondern wird 2018 sogar mit dem Berliner Denkmalpreis ausgezeichnet. Die Rammsteinhallen dienen der Band als Lager für Bühnenequipment, aber auch als Büroräume mit Industriekultur-Flair.

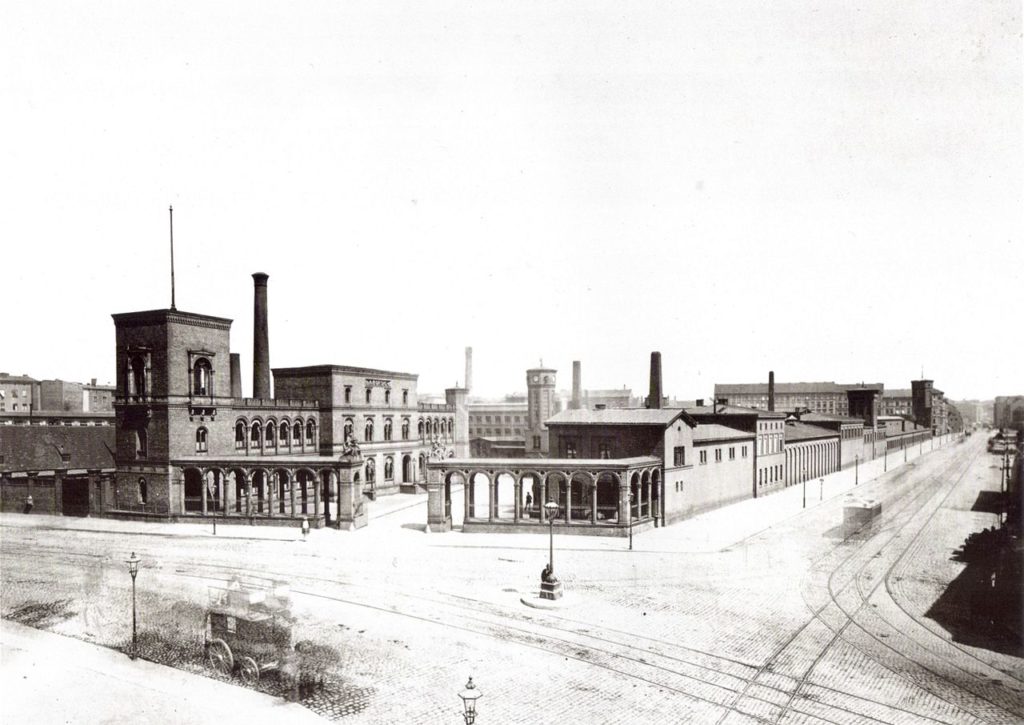

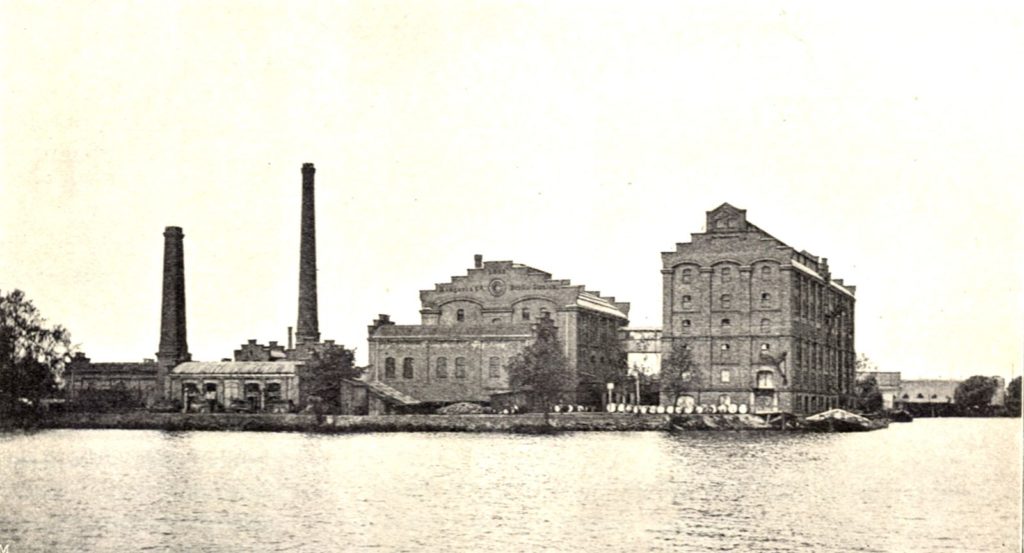

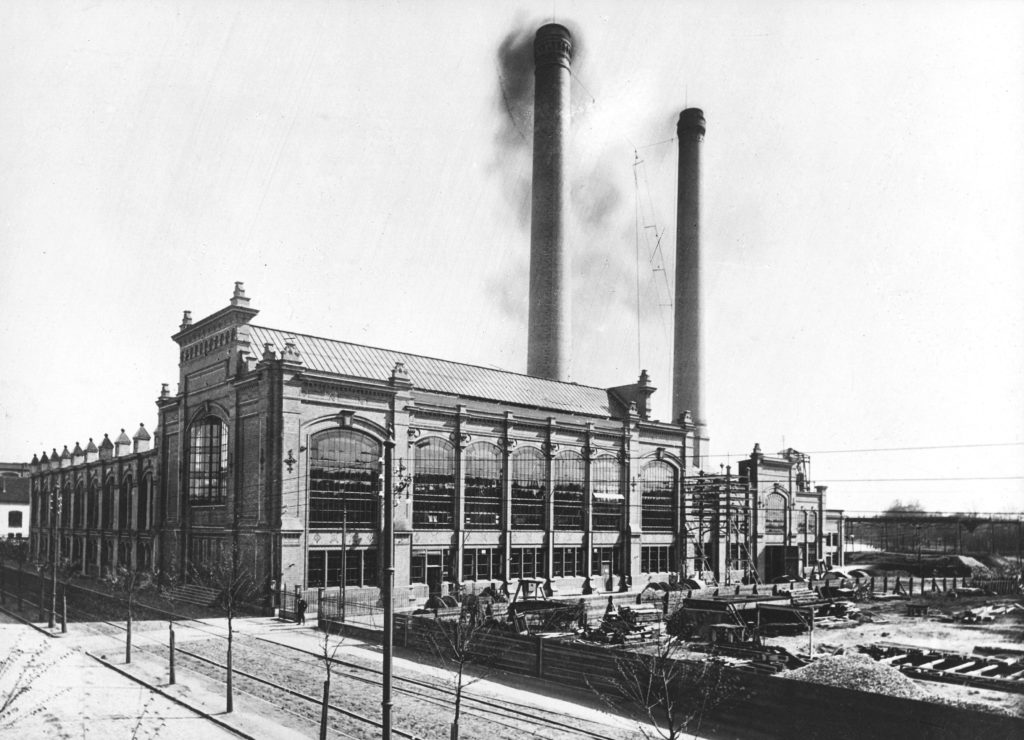

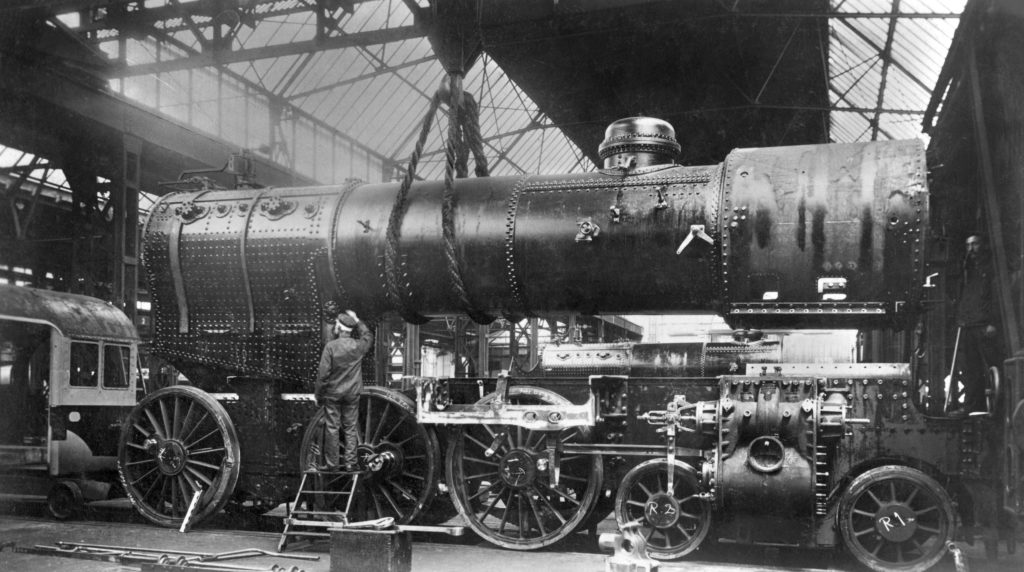

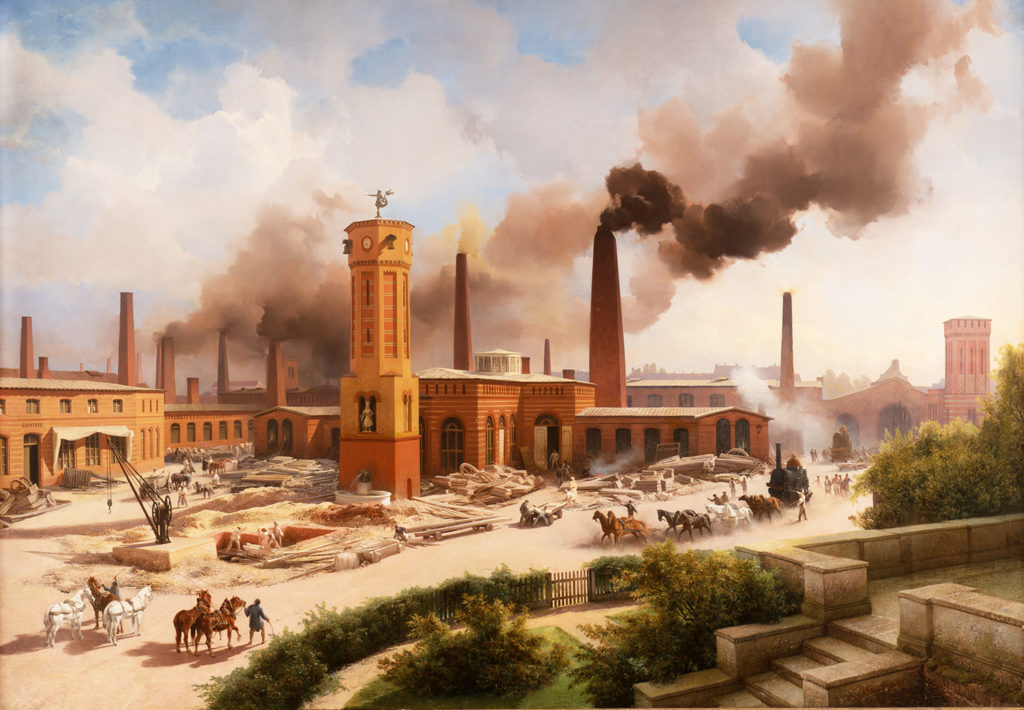

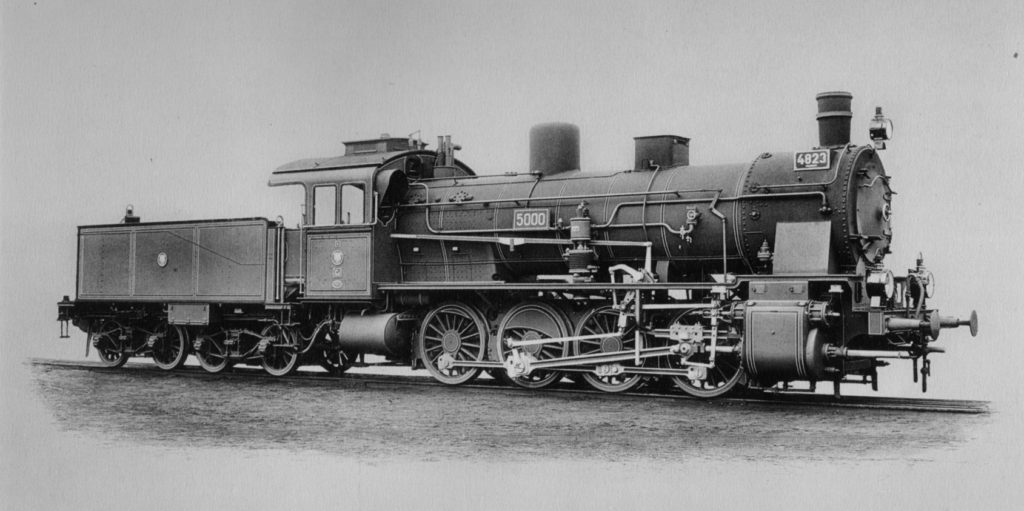

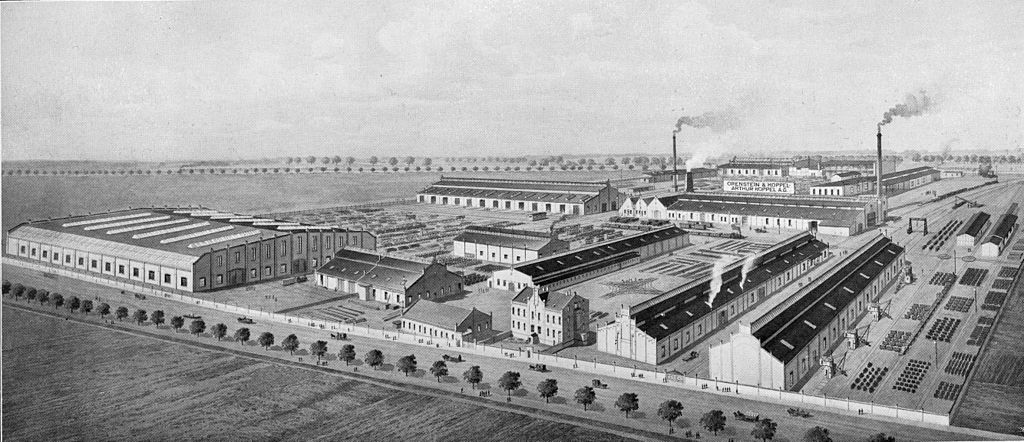

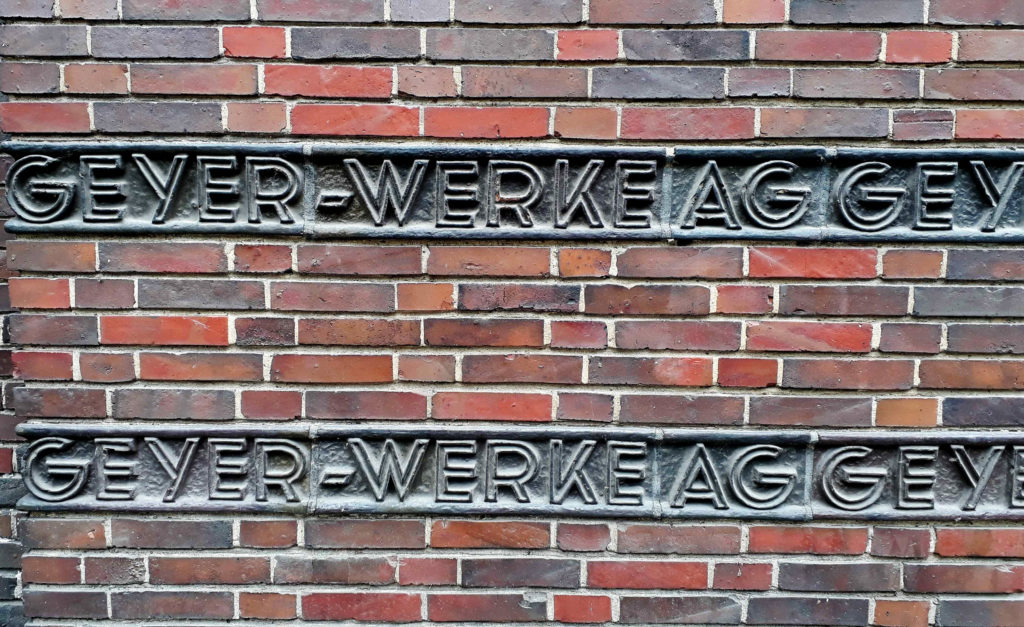

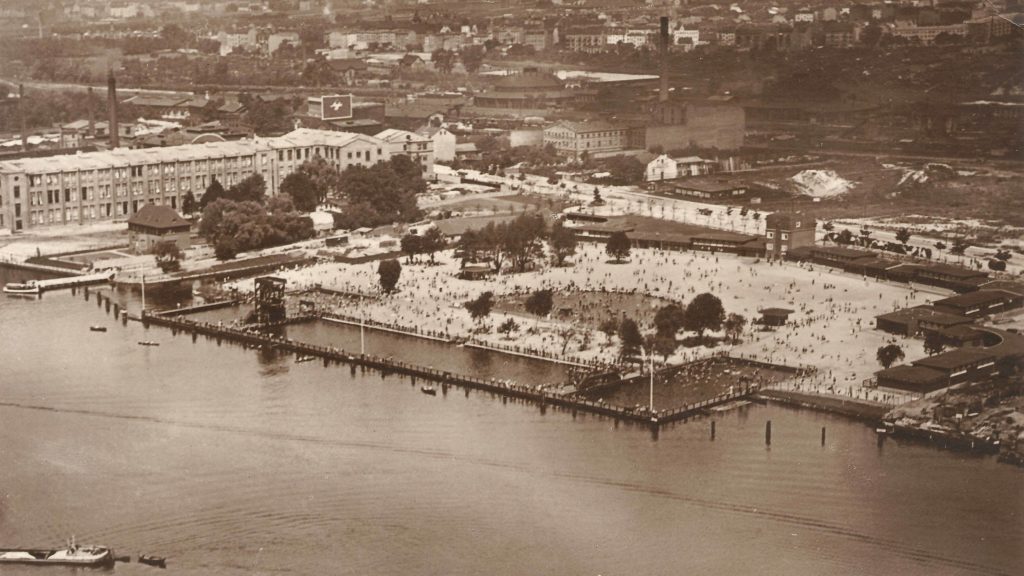

Neben Siemens und AEG gehört die Bergmann Elektrizitätswerke AG um 1900 zu den großen Akteuren der Berliner Elektroindustrie. Zur breiten Produktpalette gehören Dampfturbinen, Elektrolokomotiven und LKW mit Elektroantrieb. 1906 hat das Stammwerk im Wedding seine Kapazitätsgrenze erreicht. Außerhalb der Stadtgrenze findet sich im heutigen Wilhelmsruh ein perfektes Grundstück: ausreichend Platz und ein Anschluss an die Berliner Nordbahn bieten beste Voraussetzungen.

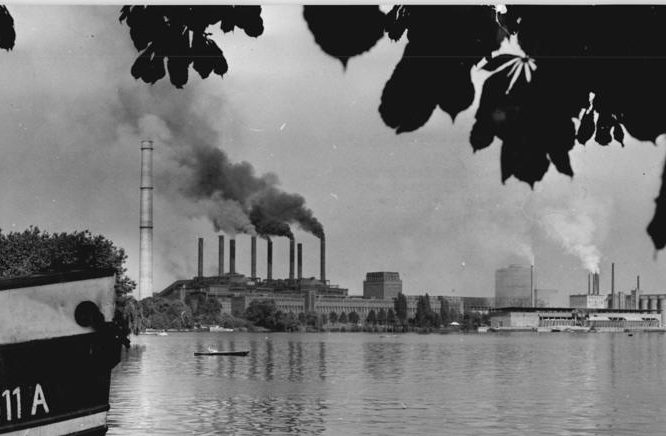

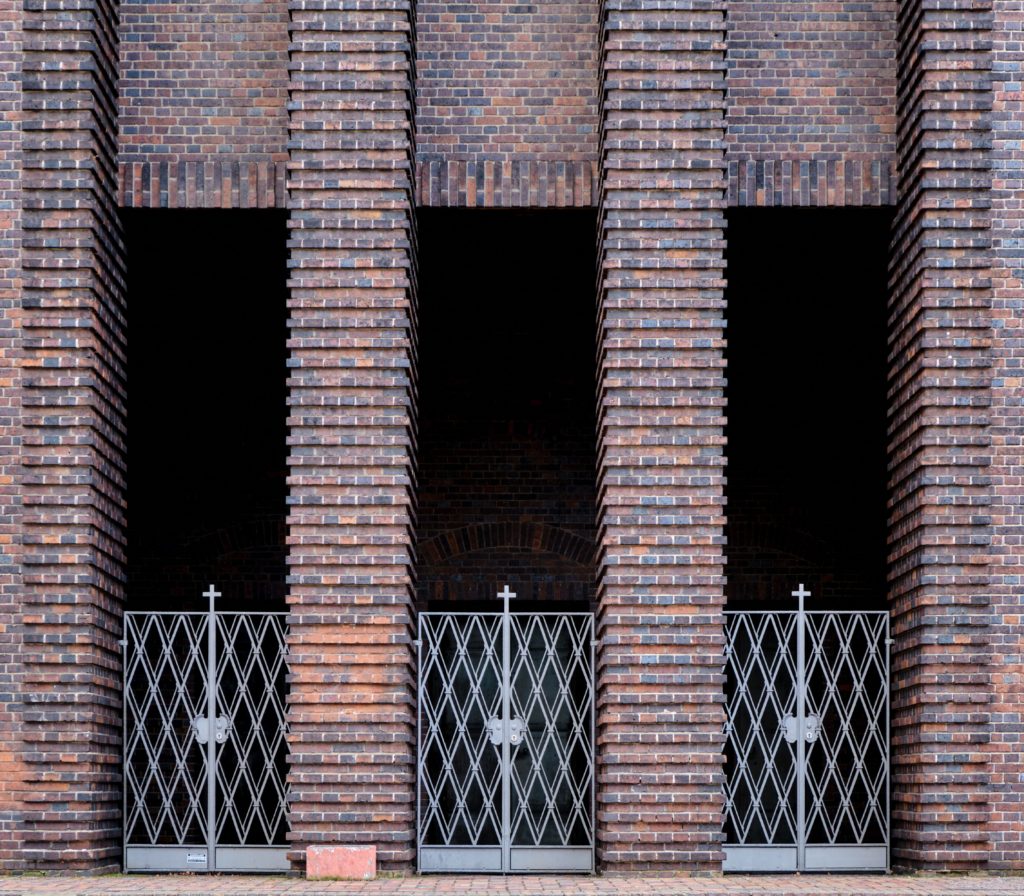

Im Zweiten Weltkrieg unterliegen die Werke der Rüstungsproduktion und beschäftigen Hunderte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg liegt das Werksgelände im sowjetischen Sektor. Als VEB Bergmann-Borsig nimmt die verstaatliche Firma den Betrieb auf. Der Mauerbau stellt das Unternehmen vor eine neue Herausforderung. An zwei Seiten ist das Betriebsgelände von der Mauer umschlossen und von Verkehrswegen abgeschnitten. Alle Fenster und Türöffnungen in Richtung Westen werden vermauert und gesichert.

Nach der Wiedervereinigung übernimmt die Treuhand die Firma und verkauft an Asea Brown Boveri AG (ABB). Zu den weiteren Nachbarn der Rammsteinhallen zählt heute der Schienenfahrzeugbauer Stadler, der beispielsweise die neuen Berliner S-Bahnen produziert. Das ehemalige Bergmann-Gelände ist inzwischen als Pankow-Park bekannt.

Nicht alle historischen Hallen der ehemaligen Bergmann Elektrizitätswerke sind so vorbildlich saniert wie die Rammsteinhallen. Ein Kesselhaus aus dem Jahr 1928 verfällt seit Jahren. Daher ist es auf der Roten Liste der Berliner Kulturgüter seit 2022 als gefährdet eingestuft.

Download Publikation -

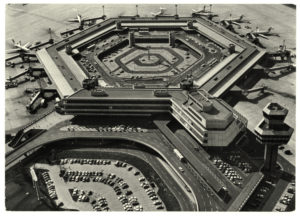

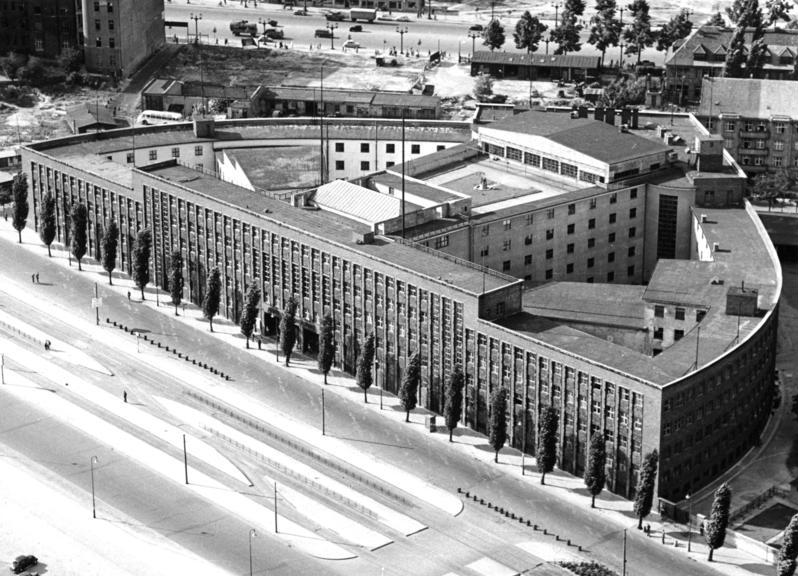

Flughafen Tegel Das besondere am Flughafen Tegel ist seine Form, die kurze Wege bis ins Flugzeug ermöglicht. | © akg-images, Luftaufnahme (Postkarte), um 1975. Adresse

Saatwinkler Damm

13405 Berlin-TegelFlughafen Tegel

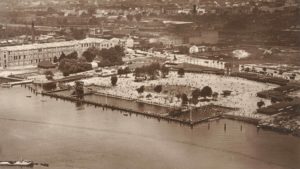

Die Geschichte des Flughafen Tegel beginnt in einer schicksalhaften Stunde der Stadt: Im Juni 1948 blockiert die Rote Armee alle Landwege nach West-Berlin. Die Westalliierten stemmen sich mit einer Luftbrücke dagegen. Sie bringen Lebensmittel, Medikamente, Heizmaterial und alles, was eine Großstadt sonst zum Überleben braucht. Doch die Kapazität an den Flughäfen Tempelhof und Gatow reichen bald nicht mehr aus. Im französischen Sektor beginnen daher die Arbeiten für ein neues Flugfeld. Rund 19.000 Berliner:innen arbeiten rund um die Uhr, um einen neuen Flughafen aus dem Boden zu stampfen. Nur drei Monate später setzt das erste Flugzeug in Tegel auf.

1960 nimmt Air France in „Tegel Nord“, wie der Flughafen Tegel nun offiziell heißt, den zivilen Luftverkehr auf. 1965 gewinnen die jungen Architekten Meinhard von Gerkan, Volkwin Marg und Klaus Nickels den Wettbewerb für einen modernen Airport „Tegel Süd“. Für Aufsehen sorgt ihr „Drive-in-Prinzip“. Die Fluggäste fahren direkt mit Bus, Auto oder Taxi an ihren Schalter zum Check-in und passieren die Sicherheitskontrollen. Vom Wartebereich dahinter geht es über eine Gangway direkt ins Flugzeug. Die sechseckige Form des Flughafens macht diese kurzen Wege möglich. Im November 1974 laufen die ersten Passagiere in weniger als 50 Metern vom Auto zum Flugzeug.

Mit der deutschen Wiedervereinigung enden 1990 die alliierten Sonderrechte für den Berliner Flugverkehr. Tegel darf nun von deutschen Fluggesellschaften angeflogen werden. Doch auch immer mehr ausländische Airlines beantragen Flugrechte für die Hauptstadt. Eigentlich soll 2011 der neue Großflughafen Berlin-Brandenburg (BER) den überlasteten Flughafen Tegel ablösen. Doch dieser kann wegen Baumängeln jahrelang nicht eröffnen. Währenddessen steigen die Passagierzahlen am Flughafen Tegel weit über die Kapazitätsgrenze hinaus. Ein drittes Terminal C, provisorisch errichtet und zweimal erweitert, rettet den Flughafen über die Zeit. Ursprünglich für zweieinhalb Millionen Passagiere geplant, fertigt Tegel letztendlich mehr als 20 Millionen Fluggäste pro Jahr ab.

Seit 2019 steht der Flughafen Tegel „Otto Lilienthal“ unter Denkmalschutz. Ein Jahr später endet schließlich der Flugverkehr. Bis 2040 soll unter dem Namen „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ ein Forschungs- und Industriepark auf dem Areal entstehen.

Download Publikation -

Kabelwerk Dr. Cassirer / Poelzig-Halle Das ehemalige Kabelwerk Dr. Cassirer beherbergt seit 2003 das Depot des Stadtmuseums. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Hugo-Cassirer-Straße 44

13587 Berlin-HakenfeldeKabelwerk Dr. Cassirer / Poelzig-Halle

Der Name der jüdischen Familie Cassirer steht für Kunst, Kultur und Philosophie. Weniger bekannt sind jedoch die Cassirers als Berliner Unternehmer: Die Brüder Louis und Julius Cassirer ziehen aus Breslau in die boomende Reichshauptstadt. 1896 gründen sie eine Fabrik zur Herstellung von Kabeln und Gummifäden. Bis 1914 entwickelt sich das Cassirer‘schen Kabelwerk zu einem weltweit führenden Hersteller elektrischer Kabel und Leitungen, insgesamt sind 630 Personen dort beschäftigt.

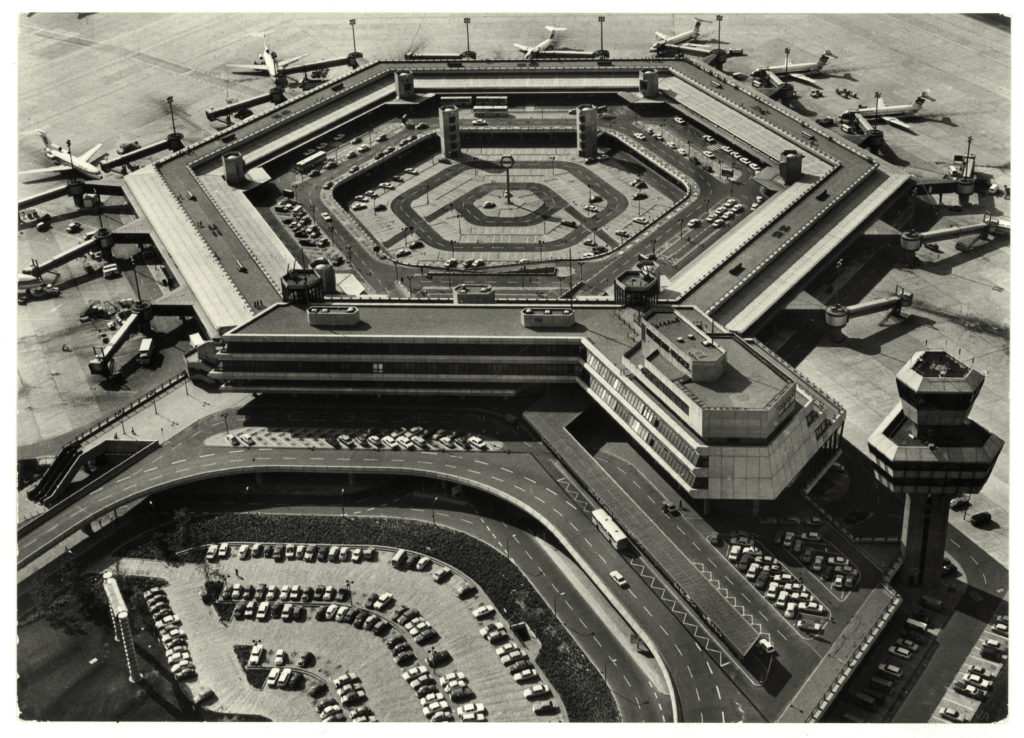

Mitte der 1920er-Jahre sind die Produktionskapazitäten am Standort in Charlottenburg erschöpft. Die Firma erwirbt daher in Hakenfelde ein Industrieareal mit Eisenbahnanschluss und Zugang zur Havel. Der Berliner Architekt Hans Poelzig liefert die Pläne für ein neues Kabelwerk. Dabei orientiert er sich konsequent an den Arbeitsabläufen. Ins Zentrum der Anlage stellt er einen großen Hallenkomplex, ein reiner Stahlskelettbau. Lager- und Bürotrakte schließen sich an, ebenso ein Kesselhaus. Im Februar 1930, nach zwei Jahren Bauzeit, läuft die Produktion im sogenannten Havelwerk an.

Währenddessen verschärft sich die schwelende Weltwirtschaftskrise. Im Geschäftsjahr 1932/33 sinkt der Bleikabelabsatz auf rund 20 Prozent. Die Fertigung im Havelwerk kommt daraufhin fast zum Erliegen. Im Oktober 1935 veräußern die Cassirers ihr Unternehmen schließlich an die Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG, eine Finanzierungsgesellschaft getragen u. a. von der Deutschen Bank und Siemens. Inwieweit der innerhalb von nur einem Monat abgewickelte Verkauf durch die kurze Zeit später verabschiedeten „Nürnberger Gesetze“ beeinflusst war, lässt sich aus heutiger Perspektive nicht mit abschließender Sicherheit bewerten. Mit der Umfirmierung in Märkische Kabelwerke AG 1941 ist der Name der jüdischen Gründerfamilie getilgt.

Schon ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs kann die Produktion im Kabelwerk wieder beginnen – sie läuft noch bis 1993. Anfang der 2000er-Jahre erhält das nun Poelzig-Halle genannte Gebäude eine denkmalgerechte Sanierung. Kurze Zeit später zieht das Zentraldepot der Stiftung Stadtmuseum Berlin ein. Der Hallenkomplex beherbergt heute mehr als 4,5 Millionen historische Objekte. Im umgebenden Park finden Besucher:innen außerdem noch das ehemalige Pförtnerhaus und Mauerreste des ehemaligen Kabelwerks Dr. Cassirer und Co.

Das Kabelwerk ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

Flaschenkellerturm Engelhardt-Brauerei Der Flaschenkellerturm der ehemaligen Engelhardt-Brauerei beherbergt mittlerweile Wohnungen. | © bzi, Foto: Max Braun, 2020 Adresse

Krachtstraße 9

10245 Berlin-Alt-StralauFlaschenkellerturm Engelhardt-Brauerei

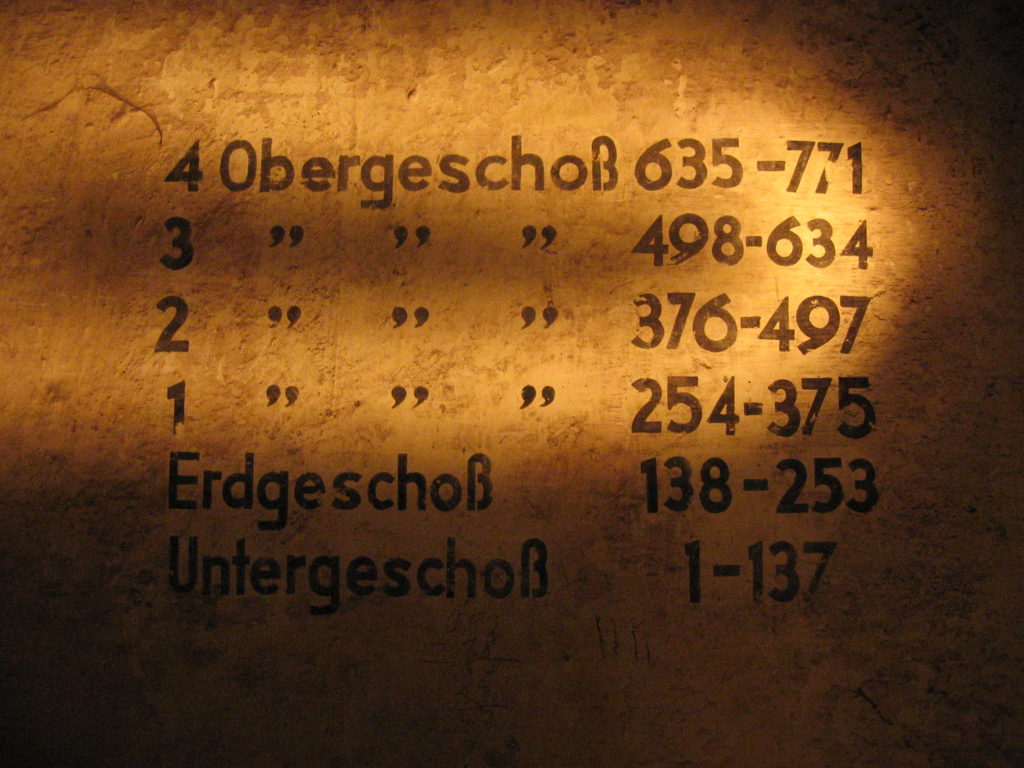

Fast wie ein Hochbunker ragt der massive Flaschenkellerturm über die Halbinsel Stralau. Das Gebäude ist Teil der hier seit 1917 ansässigen Engelhardt-Brauerei. Es dient einerseits der Flaschenabfüllung, aber auch als Kühl- und Lagerhaus. Traditionell lagert Bier in kühlen Kellern unter der Erde. Der Flaschenkellerturm hingegen ragt in die Höhe. Er kombiniert die Funktion eines gekühlten Flaschenkellers mit einem auffälligen Turm. Ein Kühlkreislauf versorgt die mit Kork gedämmten Geschosse mit kühlen Temperaturen.

Die Pläne für das Gebäude in Stahlbetonskelettbauweise entwirft Bruno Buch, Baubeginn ist 1929. In den folgenden Jahren werden täglich 300.000 Flaschen im Turm abgefüllt. Bis 1990 ist das VEB Engelhardt Ausbildungsbrauerei und produziert auch das alkoholfreie Bier AUBI. Nach der Schließung der Fabrik steht das denkmalgeschützte Gebäude leer und zerfällt.

Ab 2009 kommt neues Leben in den Flaschenkellerturm. Er wird denkmalgerecht saniert und dient seither mit fast 100 Wohnungen, zahlreichen Familien als attraktives Zuhause. Das Bauwerk ist heute der letzte Überrest der Brauerei und eines der wenigen auf Stralau erhaltenen Industriedenkmale. Auf der anderen Seite der Glasbläserallee erinnert ein weiteres Gebäude an die Industrievergangenheit der Halbinsel: die Stralauer Glaswerke. Sie nehmen 1890 den Betrieb auf, als Flaschenbier zum neusten Trend wird und beliefern auch die nahe gelegene Brauerei. -

Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft / Motorwerk Das ehemalige Gelände der Firma Ziehl-Abegg ist heute als Motorwerk bekannt. | © Motorwerk, 2022 Adresse

An der Industriebahn 12

13088 Berlin-WeißenseeKontakt

www.motorwerk.de/

info@motorwerk.de

Tel.: 030 60987476-0Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft / Motorwerk

Fahrraddynamo, Deckenventilator und der Nabenmotor, der moderne Elektrofahrzeuge direkt über die Räder antreibt: Sie alle sind Außenläufermotoren. Anders als bei normalen Elektromotoren dreht sich hier die äußere Hülse um einen festen Kern. Das erzeugt ein viel größeres Drehmoment. Die revolutionäre Idee dazu hat Ingenieur Emil Ziehl im Jahr 1897. Ziehl ist damals leitender Konstrukteur u.a. bei der AEG. Mit eigenen elektrotechnischen Patenten sammelt er nebenher Geld. Mit diesem Kapital gründen er und der Schweizer Eduard Abegg 1910 ein eigenes Unternehmen. Abegg scheidet zwar im selben Jahr schon wieder aus der „Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H.“ aus, weil aber Logo und Firmenname bereits vielfach gedruckt sind, behält Ziehl den Firmennamen bei.

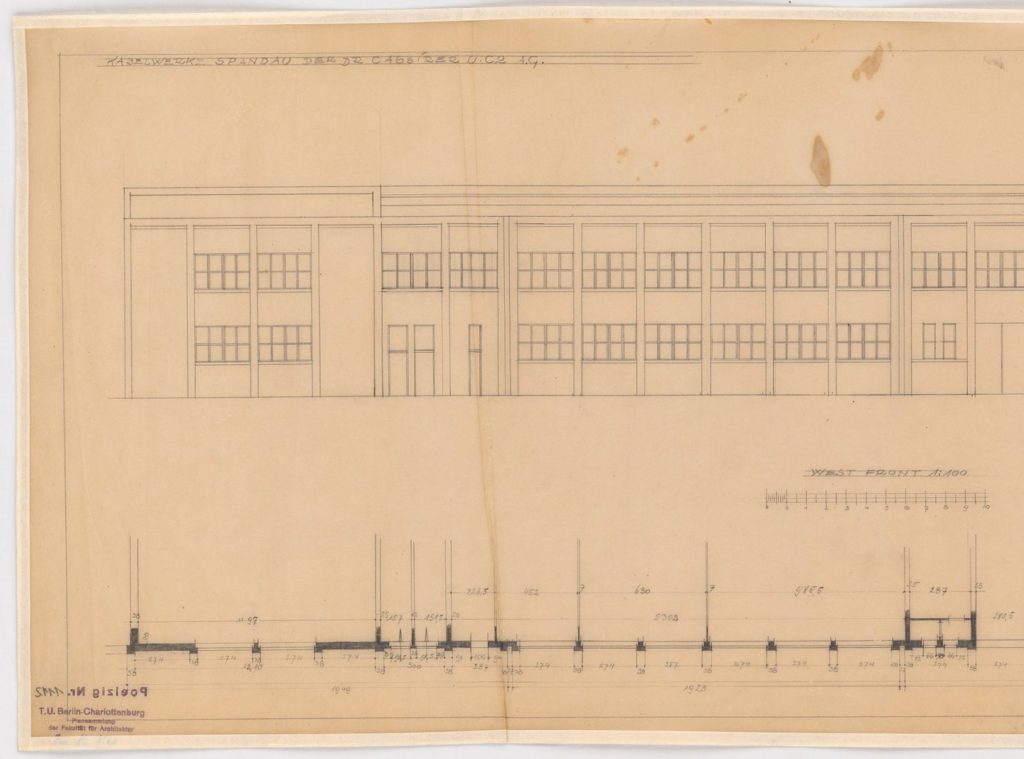

Ziehl-Abegg-Elektromotoren bewegen in den folgenden Jahren beispielsweise Industriemaschinen, Unterwasserpumpen und Zeppeline. Ein Jahr nach Gründung sucht die Firma bereits größere Produktionsräume und findet sie im damals noch eigenständigen Weißensee bei Berlin. Als eines der ersten Unternehmen legt sich Ziehl-Abegg einen Gleisanschluss an die 1908 fertiggestellte Industriebahn Tegel-Friedrichsfelde. Das Unternehmen profitiert von der Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg und boomt erneut mit der Berliner Elektroindustrie der 1920er-Jahre. 1921 entwirft Architekt Bruno Buch die bis heute erhaltene Produktionshalle mit dem markanten mehreckigen Kopfbau.

Das Unternehmen trotzt den wechselnden Konjunkturen dieser Jahre nicht nur wegen der anerkannten Qualität seiner Motoren und Generatoren. Industrialisierung meint damals vor allem auch die maximale Rationalisierung der betrieblichen Abläufe: Als einer der Ersten spezialisiert Emil Ziehl seine Firma ausschließlich auf kleinere Elektromotoren. Konsequent standardisieren seine Ingenieure die verbauten Teile. Sie können so einfacher gelagert, für unterschiedliche Motorvarianten eingesetzt und – vor allem – massenweise produziert werden. Die niedrigen Produktionskosten gibt „ZA“ an Abertausende kleine und mittlere Industriekunden weiter.

Emil Ziehl stirbt schließlich im Sommer 1939. In einem Bombenangriff bei Kriegsende retten seine Söhne wertvolle Konstruktionszeichnungen vor der Vernichtung und schmuggeln sie aus der sowjetischen Besatzungszone. Im baden-württembergischen Künzelsau produziert Ziehl-Abegg bis heute Ventilatoren, Motoren und Steuerungstechnik. Die historische Fertigungshalle in Berlin-Weißensee lädt seit einigen Jahren als eindrucksvoller Eventort „Motorwerk“ zu unterschiedlichsten Veranstaltungen ein.

-

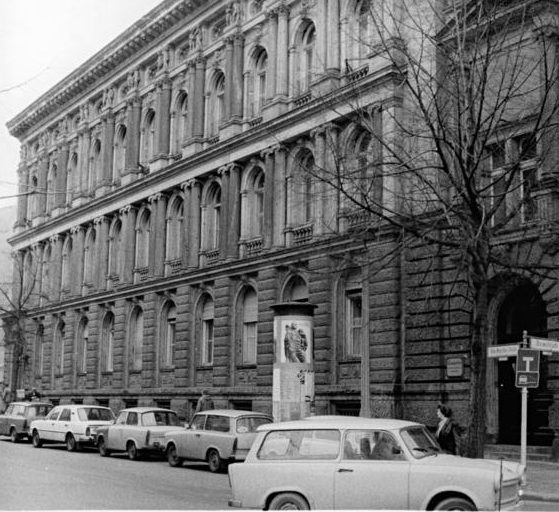

Argus Motoren Gesellschaft mbH Äußerlich hat sich der Verwaltungskomplex der Argus Motoren GmbH kaum verändert, Foto links 2020, rechts um 1938. | © bzi, Nathalie Scholl; Argus Konvolut Adresse

Flottenstraße 28-42

13407 Berlin-ReinickendorfArgus Motoren Gesellschaft mbH

Die Flottenstraße und Kopenhagener Straße sind gesäumt von alten Fabrikbauten. Die Backsteingebäude stehen dort teilweise seit 100 Jahren. Doch ihre Geschichte ist fast vergessen. Sie geht zurück auf die Pionierjahre der motorisierten Luftfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Argus Motoren Gesellschaft mbH ist inzwischen nur noch wenigen bekannt.

Im November 1906 gründet Henri Jeannin die Argus Motoren Gesellschaft mbH, Berlin. Der Fokus der jungen Firma liegt auf der Produktion von Automobil- und Bootsmotoren. Das Unternehmen bezieht die Werksanlage der ehemaligen Maschinenfabrik Ziegler in der Flottenstraße, die aus Halle, Bürogebäude und Kesselhaus besteht. Inspiriert von den Flugpionieren in Berlin, beschließt Jeannin auf den Bau von Flugmotoren umzusteigen.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs geraten Flugzeuge als Kriegsgeräte in den Fokus des Militärs. Das junge Unternehmen zählt deshalb schnell 300 Beschäftigte. 1916 übernimmt Moritz Straus die Geschäftsleitung. Er etabliert die industrielle Serienfertigung im nun vergrößerten Werk mit beinahe 1.000 Arbeiter:innen im Jahr 1918.

Auf die Expansion im Ersten Weltkrieg folgt die durch den Versailler Vertrag erzwungene Neuorientierung: Automobilmotoren und Fahrgestelle statt Flugzeugmotoren und Propeller. Eine großzügige Förderung der nationalsozialistischen Regierung führt 1933 zurück zur Luftfahrt und ermöglicht ein rasantes Wachstum der Firma. Doch das neue Regime stellte auch ideologische Ansprüche an den Betrieb. 1938 wird der jüdische Geschäftsführer Straus abgesetzt und ins Exil gezwungen.

Das Unternehmen konzentriert sich nun vollends auf die kriegsvorbereitende Rüstung. Zu den Produkten der Argus Motoren GmbH zählen zu dieser Zeit Motoren, Halterungen für Maschinengewehre und der Antrieb der sogenannten „Vergeltungswaffe V1“. Auf dem Areal der Firma entstehen bis 1944 nicht nur riesige Montagehallen und modernste Prüfstände sondern auch Barackenlager für tausende Zwangsarbeiter:innen.

Nach Kriegszerstörungen und der restlosen Demontage der Maschinenanlagen durch die Besatzer bleiben lediglich einige Hallen stehen. Sie werden an Moritz Straus restituiert, der 1948 bei Karlsruhe eine neue Firma gründet. Das Westberliner Werk in Reinickendorf spielt von nun an eine untergeordnete Rolle. Gewerbe mietet sich in den Hallen ein, die Erben von Straus verkaufen schließlich 2018 an die Immobiliengesellschaft GSG Berlin.

Das Berliner Zentrum Industriekultur (bzi) erforscht Industriegeschichten in der Stadt. Entsprechend beschäftigte sich 2020 eine Bachelorarbeit mit der Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Argus Motoren Gesellschaft mbH in Reinickendorf.

-

Garde-Dragoner-Kaserne / Translag In der ehemaligen Garde-Dragoner-Kaserne sitzt das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg. | Jörg Zägel, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2011 Adresse

Mehringdamm 22

10961 Berlin-KreuzbergGarde-Dragoner-Kaserne / Translag

Im Sommer 1929 wird das Translag-Gelände zum Filmset: Mühsam schiebt sich Taxifahrer Erwin unter seinem Wagen hervor, Schraubenschlüssel in der Hand, Schiebermütze auf dem Kopf. Über ihm lehnt ein Kollege am Kotflügel. Die Annie sei am Telefon, ob Erwin heute Abend mit ins Kino wolle? Der berlinert zurück: „Sie soll nicht so angeben! Die Greta Jarbo läuft noch bis Dienstag!“ Telefon, Kino, Automobil – der Film „Menschen am Sonntag“ feiert die technische Moderne und inszeniert dabei seinen ikonischen Drehort, die Translag in Berlin-Kreuzberg.

Transport und Lagerhaus GmbH, kurz „Translag“, nennt der Kohlenhändler Hans Engels seine Firma. Auf dem Gelände der aufgelösten Garde-Dragoner-Kaserne in Kreuzberg bietet sie etwas völlig Neues: automobile Dienstleistungen. In den 1920er-Jahren bewegen sich die allermeisten Menschen noch in Stadtbahnen, Bussen und auf Fahrrädern durch die Stadt. Aber das ändert sich jetzt. Automobile, bisher ein elitäres Hobby, werden zum Transportmittel für Handwerker und Ärzte.

Die sogenannte Garagenwirtschaft antwortet auf die neuen Bedürfnisse. In „Heimatgaragen“ parken Bewohnerinnen und Bewohner ihre Fahrzeuge. „Zeitgaragen“ reservieren Autoreisende telefonisch, um hier auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für die störanfälligen Fahrzeuge baut die Translag die Kasernenställe beheizbar um. Das eigentliche Geschäft aber sind Betriebsstoffe und Dienstleistungen rund ums Tanken. Das erledigen die Fahrer:innen anfangs noch an Zapfsäulen direkt am Fahrbahnrand. 1930 errichtet der Architekt Heinrich Kosina eine Tankstelle nach amerikanischem Vorbild: Eine überdachte Tankinsel neben der Straße mit beheiztem Verkaufsraum. Die angrenzende Waschhalle reinigt 2.200 Fahrzeuge täglich. Zwei Kantinen verpflegen die Kundschaft, für Chauffeure stehen Unterkünfte bereit. Die Translag ist größter Automobilstandort Berlins.

In der früheren Reithalle der Garde-Dragoner-Kaserne entstehen 1927 Ladeanlagen für Elektrofahrzeuge. Das Rennen um den Antrieb der Zukunft ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Immer wieder beweist das Unternehmen seine Innovationskraft – und stellt diese bereitwillig in den Dienst der NS-Rüstungswirtschaft. Bis zu 100 Zwangsarbeiter:innen leben zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Gelände und reparieren währenddessen im größten Instandsetzungswerk der Region Militärfahrzeuge.

In West-Berlin erhält der Komplex früh Denkmalschutz, zugleich bleibt er bis ins neue Jahrtausend Automobilstandort. 2010 geht die Translag GmbH schließlich in die Insolvenz. Seit 2016 plant der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Umnutzung und teilweise Neubebauung des einstigen Geländes. Nach wie vor ist unklar, inwieweit die bedeutenden Bau- und Technikdenkmale der Garde-Dragoner-Kaserne sowie der Translag erhalten werden.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich der »Entstehung des Nahverkehrs«.

-

Rundlokschuppen Pankow Der Rundlokschuppen Pankow liegt direkt neben dem S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf. | © Foto: Matilda Riebe, 2018 Adresse

Am Feuchten Winkel 15

13189 Berlin-PankowRundlokschuppen Pankow

2007: In Pankow rücken Abrissfahrzeuge an, um die letzten Gleisanlagen, Gebäude und Überführungen abzureißen. Von dem einstigen Güter- und Rangierbahnhofs Pankow-Heinersdorf bleibt nur wenig übrig. Einige verfallene und denkmalgeschützte Gebäude bleiben stehen. Eines von ihnen ist der Rundlokschuppen Pankow.

1893 lässt die Königliche Eisenbahndirektion den runden Lokschuppen am Bahnbetriebswerk Berlin-Pankow errichten. 24 Abstell- und Reparaturgleise reihen sich um eine Drehscheibe in der Mitte. Darüber erhebt sich eine eindrucksvolle Kuppel in filigraner Stahlkonstruktion. Gemeinsam mit dem ebenfalls verfallenden Rundlokschuppen Berlin-Rummelsburg ist er der Letzte seiner Art in ganz Deutschland. Das Ensemble aus Rundlokschuppen und halbrunden Ringlokschuppen daneben ist einzigartig.

Der Güter- und Rangierbahnhof Pankow ist bis zur Wiedervereinigung wichtiger Umschlagplatz für Lebensmittel und Baustoffe. Auch eine Müllumschlaganlage der Stadtreinigung findet hier Platz. 1997 endet der Güterverkehr mit der Stilllegung des Bahnhofs.

Investor Kurt Krieger kauft 2009 das Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs inklusive Rundlokschuppen. Zunächst plant er den Bau eines Einkaufszentrums mit Parkgelände, mittlerweile wirbt er stattdessen für das neue Stadtviertel „Pankower Tor“ mit 2.000 Wohnungen. Der stark beschädigte Rundlokschuppen Pankow soll hierfür weichen. 2019 fordert das Verwaltungsgericht Berlin den Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes zu sofortigen Erhaltungsmaßnahmen auf. Diese beginnen 2021 am maroden Dach. Mittlerweile ist der Rundlokschuppen vollständig eingerüstet. Die Restaurierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Pankow.

Ein Meilenstein der Berliner Industriegeschichte widmet sich dem »Aufstieg zum Eisenbahnzentrum«.

-

Flugplatz Staaken Der Zeppelin-Tower am Flugplatz Staaken stammt aus den 1920er-Jahren. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Am Zeppelinpark

13591 Berlin-StaakenFlugplatz Staaken

Ab 1915 bietet der Flugplatz Staaken Platz für Großes: Zeppeline, Riesenflugzeuge und Monumentalfilme. Den Auftakt macht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die in der Nähe des damaligen Dorfes Staaken bei Spandau eine Werft errichtet.

Während des Ersten Weltkriegs wandeln sich die Zeppeline vom Passagierschiff zur Kriegsmaschine. Wirklich geeignet sind die empfindlichen Luftschiffe für den Kriegseinsatz jedoch nicht. In Staaken beginnt daher parallel die Entwicklung von „Riesenflugzeugen“ vom Typ Staaken R VI, welche die Zeppeline in ihrer Rolle als strategische Bomber ablösen sollen. Die Auflagen des Versailler Vertrags verbieten nach Kriegsende den Bau von Flugzeugen. Damit endet die Luftschiff-Produktion am Standort Staaken 1918.

Die gigantischen Hallen stehen jedoch nicht lange leer. Luftschiffhallen werden zu Großfilmstudios und ehemalige Zeppelin-Beschäftigte finden neue Jobs im Kulissenbau. 1923 gründet sich die Filmwerke Staaken AG, die Stummfilmklassiker wie „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 produziert.

Schnell kehrt auch die zivile Luftfahrt nach Staaken zurück. Ab 1923 schmälert jedoch der neue zentrale Flughafen Tempelhof die Bedeutung des eher abgelegenen Flugplatzes Staaken. Stattdessen findet der Ort mit der Gründung der Deutsche Verkehrsfliegerschule (DVS) eine neue Rolle als Ausbildungsstätte.

Getarnt als Schule für Kunstfliegerinnen und zivile Piloten ist die DVS Teil der verdeckten Aufrüstung der Luftfahrt in der Weimarer Republik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nutzt die neu gegründete Luftwaffe den Flugplatz Staaken ab 1935 auch offiziell. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter viele Kinder und Jugendliche, in der Lufthansa Werft in Staaken. Neben einem Barackenlager für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet das Regime 1941 eine Bogendachhalle für die Produktion von Junkers-Flugmotoren.

Im April 1945 besetzen sowjetische Truppen den Flugplatz Staaken und nutzen ihn noch bis 1953. Danach siedeln sich Betriebe aus den Bereichen Baustoffe, Metall- und Kunststoffverarbeitung an. Eine ehemalige Kaserne auf dem Gelände ist bis zur Wiedervereinigung ein Krankenhaus. Nach langem Leerstand wird dieser Komplex 2018 für neuen Wohnraum saniert. Der Zustand weiterer denkmalgeschützter Gebäude des Flugplatzes reicht vom „lost place“ wie dem ehemaligen Gaswerk bis hin zu gut erhaltenen und weiterhin genutzten Bauten.

Der Flugplatz Staaken ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 1. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

Download Publikation -

Flugplatz Johannisthal Die großen Hallen am ehemaligen Flugplatz Johannisthal stehen seit drei Jahrzehnten leer. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Segelfliegerdamm 1–45, Groß-Berliner Damm, Hermann-

Dorner-Allee, 12487 Berlin-Johannisthal und -AdlershofFlugplatz Johannisthal

Mit einem spektakulären Flugwettbewerb eröffnet am 26. September 1909 der Flugplatz Johannisthal-Adlershof. Die ersten Pioniere der deutschen und internationalen Luftfahrt erproben auf diesem Motorflugplatz ihre aufsehenerregenden neuen Erfindungen. Dank skurriler Flugzeugkonstruktionen, waghalsiger Kunststücke und oftmals spektakulärer Unfälle entwickelt sich der Flugplatz damals zu einem Besuchermagneten. Eigentlich ist der Flugplatz Johannisthal nur ein Ausweichquartier, weil die Deutsche Flugplatzgesellschaft keine Zulassung für den Motorflug auf dem Tempelhofer Feld erhalten hat. Dort hatte sich zuvor bereits die Luftschifffahrt mit Zeppelinen angesiedelt.

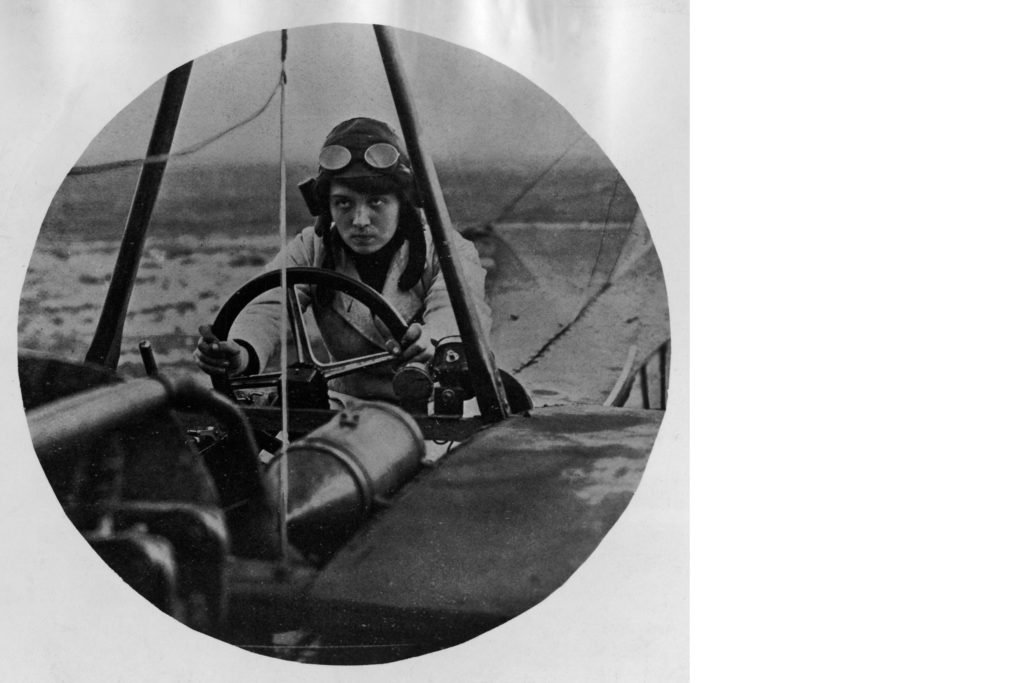

Mehrere Flugzeughersteller siedeln sich an dem neuen Flugplatz Johannisthal an. Dazu gehören beispielsweise die Albatros-Werke und die Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH. Experimente und Prüfung von Motoren führt die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) durch. Entwicklung, Bau und Erprobung von Flugzeugen können so gebündelt an einem Ort stattfinden. Die erste deutsche Frau, die eine Ausbildung zur Motorfliegerin absolviert, ist Melli Beese. Wider alle Vorurteile und Benachteiligungen legt sie 1911 bei den Rumpler-Werken erfolgreich die Prüfung für die Flugzeugführerlizenz ab.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Flugplatz nur noch für militärische Zwecke genutzt. Rund ein Viertel der im Deutschen Reich genutzten Flugzeuge wird dort hergestellt. Nach Kriegsende beginnt die zivile Luftpost mit Flügen zwischen Weimar und Johannisthal. Kurze Zeit später finden erste Passagierflüge statt. Als 1923 der Zentralflughafen Tempelhof eröffnet, verliert der Flugplatz Johannisthal allerdings an Bedeutung.

weiterlesen

In den Produktionshallen entstehen in den 1920er-Jahren unter anderem Autos, da der Versailler Friedensvertrag den Flugzeugbau in Deutschland stark einschränkt. In andere Bereiche der Hallen ziehen sogar Tageslicht-Filmstudios ein. Die Johannisthaler Filmanstalt GmbH entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Filmstudios Deutschlands.

Während des Nationalsozialismus beginnen geheime Aufrüstungsprojekte auf dem Areal. Diese finden teilweise in Zusammenarbeit mit der benachbarten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. (DVL) in Adlershof statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzieren unter anderem der VEB Motorenwerk Johannisthal und der VEB Kühlautomat Berlin-Johannisthal auf dem Gelände des Flugplatzes.

1952 endet der reguläre Flugverkehr in Johannisthal. Die endgültige Schließung erfolgt allerdings erst 1995 nach einem tödlichen Unfall bei einer Flugshow mit historischen Flugzeugen.

Das ehemalige Rollfeld wird fortan der Natur überlassen und in den Landschaftspark Adlershof integriert. Die erhaltenen Gebäude und eindrucksvollen Hallen der früheren Flugzeugfabrik der Luftverkehrsgesellschaft verfallen.

Nach einem 2021 vorgelegten Bebauungsplan sollen – bezogen auf die Bruttogrundfläche – 85 % der denkmalgeschützten Gebäude zugunsten von neuen Wohnkomplexen weichen. Obwohl die Denkmalbehörden die „Bauten als bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger“ einschätzen, halten sie eine denkmalgerechte Sanierung der jahrzehntelang vernachlässigten Hallen für nicht mehr zumutbar.

Der Flugplatz Johannisthal ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“, Band 2. Mehr zur Geschichte der Luftfahrt erfahren Sie in den Meilensteinen der Industriegeschichte Berlins.

show less

Download Publikation -

Königliche Pulverfabrik Der denkmalgeschützte Wassertrum aus den 1890er-Jahren verfällt seit Jahrzehnten. | © Foto: Max Braun, 2020 Königliche Pulverfabrik

Die Königliche Pulverfabrik, erbaut in den 1830er-Jahren, liegt direkt an der Havel in Spandau. Der Standort am Fluss bietet zwei Vorteile. Einerseits erzeugt die Wasserkraft den nötigen Antrieb für die Produktion. Andererseits gelangt das in Fässern gelagerte Schießpulver über die Havel gefahrenarm zu den Artilleriedepots der preußischen Monarchie.

Nicht nur der Transport der explosiven Ware spielt beim Bau der Fabrik eine Rolle. Wegen der hohen Explosionsgefahr sind die weitläufigen Fabrikanlagen von Erdwällen und Bäumen umgeben, in östlicher Richtung schützt außerdem ein Wassergraben die umliegenden Bauten.

Der Pulververbrauch der preußischen Armee steigt kontinuierlich, dafür sorgen die Deutschen Einigungskriege und die Weiterentwicklung der Wehrtechnik. Deswegen wird die Fabrik ab den 1870er-Jahren ausgebaut und erweitert. Die „Neue Pulverfabrik“ ergänzt die „Alte Pulverfabrik“ und produziert ab 1890 ein rauchschwaches Pulver. Die „Schießbaumwolle“ verdrängt nach und nach das traditionelle Schwarzpulver.

Ihren Höhepunkt erreicht die Produktion während des Ersten Weltkriegs. Sind 1914 noch 1.450 Personen beschäftigt, die jeden Monat 520 Tonnen Pulver herstellen. So steigen die Zahlen nur ein Jahr später auf 5.600 Arbeitskräfte, die monatliche 1.900 Tonnen produzieren. Ein Lageplan aus der dieser Zeit umfasst 500 Betriebsgebäude auf dem Fabrikgelände. Allerdings sind nur wenige dieser Bauten heute noch erhalten. Denn die Pulverproduktion in Spandau endet 1919 nach dem Ersten Weltkrieg.

Das älteste erhaltene Gebäude der Alten Pulverfabrik ist eine Werkhalle aus dem Jahr 1887. Inzwischen befindet sich in dem Backsteinbau eine Oldtimer-Werkstatt. Diese bildet das Zentrum des heutigen Gewerbeparks und Freizeitareals „Havelwerke“. In der Daumstraße befinden sich weitere Spuren der einstigen Pulverfabrik. Unter anderem ein zweigeschossiges Fachwerkhaus aus den 1890er-Jahren, das den Beschäftigten damals als Speisesaal dient. In unmittelbarer Nähe der Insel Eiswerder sind ebenfalls Gebäude der Neuen Pulverfabrik erhalten. Ein besonders markantes Relikt ist der Wasserturm aus den 1890er-Jahren, der damals die umliegenden Kesselhäuser der Neuen Pulverfabrik mit Wasser versorgt.

Rund um die denkmalgeschützten Bauten entstehen in den nächsten Jahren neue Wohnungen. Zur „Wasserstadt Berlin-Oberhavel“ gehört bereits das Wohnquartier zwischen Kleiner Eiswerderstraße, Daumstraße und Telegrafenweg, errichtet in den 2000er-Jahren.

Mehr zur Königlichen Pulverfabrik erfahren Sie in Band 1 der Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“.

Download Publikation -

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs In der Ladestraße des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs sind heute Ausstellungsräume des Deutschen Technikmuseums. | © SDTB, Foto: Malte Scherf, 2021 Adresse

Möckernstraße 26

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs

Der Bauch von Berlin

Ende des 19. Jahrhunderts boomt der Verkehr auf der Schiene. Die schnelle Eisenbahn fährt nicht nur Reisende zu ihrem Ziel, sondern auch Waren und Güter von A nach B. Von A wie Anhalt nach B wie Berlin verläuft ab 1841 eine Eisenbahnlinie. Ihr nördlicher Endpunkt ist der Anhalter Bahnhof am Askanischen Platz. Bis in die 1870er-Jahre erstreckt sich das Gelände des Personen- und Güterbahnhofs bis zum Landwehrkanal. Passagiere und Post bevölkern ab 1880 die monumentalen Gebäude des Anhalter Bahnhofs. Auf dem Areal südlich des Kanals entstehen währenddessen ein zusätzlicher Güterbahnhof und ein Bahnbetriebswerk für die Wartung der Dampflokomotiven. Architekt Franz Schwechten entwirft sowohl den Personen- als auch den Güterbahnhof.

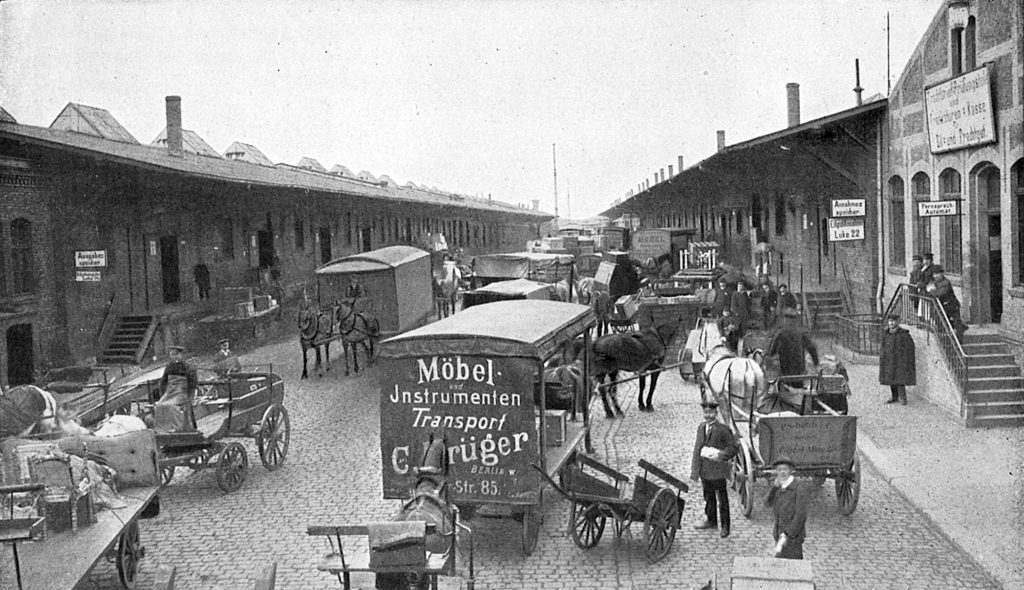

Zwei Verwaltungsgebäude umrahmen 1880 den Eingang zur Ladestraße des Anhalter Güterbahnhofs. Dahinter erstrecken sich lange Ladeschuppen entlang der Schienen. Außen verlaufen Gleise, über die die Eisenbahn Waren liefert. Arbeiter entladen die Waggons im Akkord und stapeln die Frachtkisten in die Schuppen. Auf der innen liegenden Seite fahren Pferdefuhrwerke, später auch LKWs, um die Waren schließlich zu ihrem Ziel zu kutschieren. Der linke Ladeschuppen ist für den Empfang von Waren zuständig. Vom rechten Ladeschuppen aus tritt die Berliner Fracht ihren Weg in die weite Welt an.

Eine separate Milchrampe sorgt für die tägliche reibungslose Verladung des frischen Produkts. Denn vor den Zeiten pasteurisierter Milch ist eine schnelle Abfertigung des verderblichen Lebensmittels besonders wichtig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verliert der Anhalter Güterbahnhof und dadurch auch die Ladestraße an Bedeutung. Obwohl auf West-Berliner Gebiet liegend, ist das Schienennetz der Reichsbahn der DDR unterstellt. Die Natur erobert sich mit der Zeit die verlassene Bahnanlage zurück, die Gebäude verfallen.

1988 zieht das Deutsche Technikmuseum in die sanierten Lokschuppen des ehemaligen Betriebswerks. Zwei Jahre später eröffnet das Science Center Spectrum im erhaltenen Verwaltungsgebäude am Eingang der Ladestraße. Inzwischen befindet sich auch in dem anschließenden Ladeschuppen eine Ausstellung des Deutschen Technikmuseums. Der gegenüberliegende Versandschuppen beherbergt außerdem den Juniorcampus des Museums und die Probebühne des Theaters Berliner Ensemble.

Das Areal rund um Anhalter Bahnhof und Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Yorckbrücken Die Brücken überqueren die Yorckstraße und schaffen so eine zweite Ebene für den Verkehr. | © Foto: Andreas Muhs, 2014 Adresse

Yorckstraße

10965 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Yorckbrücken

Berlins historische Lebensadern

Berlins Entwicklung zur Metropole verläuft nicht ohne Konflikte. Ein Beispiel dafür sind die Yorckbrücken. 1862 legt Stadtplaner James Hobrecht seinen Bebauungsplan für das künftige Berlin vor. Darin enthalten ist der „Generalszug“, ein Boulevard, dessen Straßen und Plätze nach Feldherren benannt sind. Allerdings durchkreuzt eine Prachtstraße die Erweiterungspläne des Potsdamer und Anhalter Bahnhofs. Die Expansion des Schienennetzes ist wichtig, da auf diesem Weg lebensnotwendige Güter in die wachsende Stadt gelangen. Der Streit geht über mehrere Jahrzehnte.

Wie so häufig entsteht ein Kompromiss, der nur teilweise zufriedene Parteien zurücklässt. Der Generalszug wird im Bereich der Bahnhöfe nach Süden verschoben und verschmälert. Der imposante Charakter des Boulevards geht in diesem Abschnitt verloren. Die Bahngesellschaften müssen im Gegenzug für das riesige Bahngelände eine neue Ebene oberhalb der Straßen schaffen. Deswegen wird beim Neubau des Anhalter Bahnhofs das gesamte Areal um 3 bis 4 Meter aufgeschüttet. Nach und nach entstehen über 40 Eisenbahnbrücken, die über die Yorckstraße führen. Diese Lebensadern führen zum Anhalter Güterbahnhof und versorgen die Metropole mit landwirtschaftlichen Produkten und Waren aller Art.

Von den historischen Brücken sind 24 erhalten und stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Vier Brückenneubauten sind nach 1995 dazugekommen. Die heutige Nutzung der Brücken ist vielseitig: die S-Bahn, die Fernbahn und die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums rollen über einige der Yorckbrücken. Eine weitere Brücke kann zu Fuß sowie per Rad überquert werden. Viele der „Kompromiss-Brücken“ liegen jedoch brach.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Kaufhaus des Autos / Opelhalle 1918 eröffnet die Fahrräder- und Motorwagenfabrik Adam Opel in Schöneberg. | © KADEA Berlin GmbH Adresse

Bessemerstraße 28–36

12103 Berlin-SchönebergIndustriekultur erleben

Kaufhaus des Autos / Opelhalle

Repräsentationsbau der Automobilindustrie

Im Opel auf Streife durch Berlin: Wie die meisten Berliner Behörden fährt auch die Polizei mit Autos von Opel durch die Stadt. Das Opel-Flottenzentrum mit Verkaufsraum und Werkstatt befindet sich im Kaufhaus des Autos (KADEA) in Tempelhof. Hinter der denkmalgeschützten Opel-Halle ragt ein Schornstein empor, dessen Aufschrift den Bauherren von damals verrät: Opel.

Mitten im Ersten Weltkrieg beauftragt die Adam Opel KG aus Rüsselsheim den Industriearchitekten Bruno Buch mit dem Bau einer imposanten Werkhalle in Berlin. 1917 beginnen die Bauarbeiten an der Hauptwerkstatt für Kraftfahrzeuge und Flugmotoren. Opel fertigt während des Krieges nicht nur Autos, sondern im Lizenzbau auch Flugmotoren von BMW und Argus. Im letzten Kriegsjahr 1918 nimmt Opel den Betrieb in Tempelhof auf. Seit 1919 ist die Opel-Halle eine Reparaturwerkstatt für PKWs, bis heute. Die riesige ehemals fünfschiffige Halle zeugt von einer aufstrebenden Firma in der jungen Automobilbranche.

1961 kommen ein Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude hinzu. Ihre funktionale Architektur repräsentiert den wirtschaftlichen Aufschwung und die steigende Motorisierung der Zeit. Besonders die ovale Pförtnerloge spiegelt den Zeitgeist der 1960er-Jahre wider.

1993 übernimmt die AVAG Holding SE die Opel Niederlassung und führt sie weiter. Seit 2006 agiert sie als Kaufhaus des Autos (KADEA) mit mehreren Standorten in Berlin.

-

Kasernen General-Pape-Straße In den ehemaligen Kasernen befindet sich der Gedenkort zum SA-Gefängnis Papestraße. | © Axel von Blomberg, 2021 Adresse

Werner-Voß-Damm 54 a

12101 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Kasernen General-Pape-Straße

Militär, Eisenbahn und Gefängnis

In der General-Pape-Straße in Berlin-Schöneberg befinden sich ehemalige Kasernen. Der Bau des Kasernenkomplexes der preußischen Eisenbahnregimenter beginnt bereits 1892, in Nähe des damaligen Militärbahnhofs Schöneberg.

Ab 1835 beschleunigt die Eisenbahn nicht nur Reisen, Handel und Nachrichten, sondern auch das Militär erkennt schnell die Bedeutung des neuen Verkehrsmittels. Entlang von Eisenbahnstrecken siedeln sich Truppen an, wie zum Beispiel die preußischen Eisenbahnregimenter in Schöneberg. Zu den Aufgaben des Regiments zählt der Bau von Feldbahnen in Kriegsgebieten, um Soldaten sowie Material zügig an die Front zu befördern. 1875 öffnet eine Militäreisenbahn, die unter anderem der Ausbildung der Eisenbahntruppen dient. Die Bahntrasse beginnt am Militärbahnhof Schöneberg und führt zum Schießplatz bei Kummersdorf und zum Flugplatz Sperenberg. Auf dem Kasernengelände an der General-Pape-Straße entstehen bis 1907 Kasernen, Mannschafts- und Wirtschaftsgebäude, ein Exerzierplatz und ein Wohnhaus für Offiziere.

Nach dem Ersten Weltkrieg führt der Versailler Vertrag schließlich zur Auflösung der Eisenbahnregimenter. Die Militäreisenbahn und die Kasernen werden fortan zivil genutzt. 1933 dient das Wirtschaftsgebäude für kurze Zeit als Gefängnis der nationalsozialistischen SA-Feldpolizei. Zwischen März und Dezember 1933 verhört und foltert die SA mindestens 500 Personen in diesem frühen Konzentrationslager.

Seit 2011 ist das Gebäude als Gedenkort SA-Gefängnis öffentlich zugänglich. Im Keller sind die Haftzellen in ihrem Zustand von 1933 erhalten. An ihren Wänden sind noch Kritzeleien, Zeichnungen und Datumsangaben zu erkennen. Die übrigen Gebäude der Kaserne beherbergen inzwischen Werkstätten, Gewerbe und Teile des Robert Koch-Institut.

-

Schwerbelastungskörper Zwischen April und Oktober kann die Plattform des Schwerbelastungskörpers bestiegen werden. | Paul Horsefield CC BY-SA via flickr, 2015 Adresse

General-Pape-Straße / Loewenhardtdamm

12101 Berlin-TempelhofIndustriekultur erleben

Schwerbelastungskörper

Größenwahn in Beton gegossen

Mitte der 1930er-Jahre plant das NS-Regime den radikalen Umbau Berlins. Die „Welthauptstadt Germania“ soll den NS-Staat monumental repräsentieren. Als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ist Architekt Albert Speer mit dem Projekt beauftragt. Er entwirft gigantische Bauwerke, für die auf einer neuen Nord-Süd-Achse zahlreiche bestehende Gebäude weichen müssten. Bis zur Einstellung des Vorhabens 1943 lässt Speer tausende Wohnungen abreißen. Trotz der umfangreichen Pläne und Modelle bleibt eine essenzielle Frage ungeklärt: Kann der Berliner Boden das Gewicht der riesigen Bauwerke überhaupt tragen? Um dies zu testen, lässt Speer 1942 einen Schwerbelastungskörper aufstellen.

13.000 Tonnen Beton türmen sich 14 Meter über dem Boden. In die Tiefe ragt er sogar 18 Meter. Damit soll er das Gewicht des hier geplanten Triumphbogens simulieren. Bis 1944 werden Messungen am Schwerbelastungskörper vorgenommen. Doch bis Berechnungen zur Belastung des weichen Sandbodens möglich sind, ist der Krieg und damit die NS-Herrschaft schon längst vorbei. 1948 steht fest: Der Berliner Boden hält dem Gewicht nicht stand. Germania wäre ohne Verdichtung im Berliner Boden versunken.

Die umliegenden Wohngebäude verhindern eine Sprengung des Kolosses. Bis 1977 dient er weiterhin zur Analyse des Bodens. Die Deutsche Gesellschaft für Bodenmechanik führt hier Messungen durch. 1995 erhält der Klotz den Status eines Denkmals. Er ist das letzte Zeugnis der NS-Stadtplanung zur Nord-Süd-Achse.

Als Informationsort erzählt das Bauwerk seit 2009 seine Geschichte. Zwischen April und Oktober ist der Koloss öffentlich zugänglich. Eintritt und Aufstieg zur Plattform sind ebenso wie Führungen kostenlos. Der Schwerbelastungskörper ist Teil des Geschichtsparcours Papestraße.

-

Natur Park Schöneberger Südgelände Der Natur Park Schöneberger Südgelände befindet sich auf einem ehemaligen Eisenbahnareal. | © bzi, Foto: Anja Liebau, 2021 Adresse

Prellerweg 47– 49

12157 Berlin-SchönebergIndustriekultur erleben

Natur Park Schöneberger Südgelände

Vom Bahnhof zur Stadtwildnis

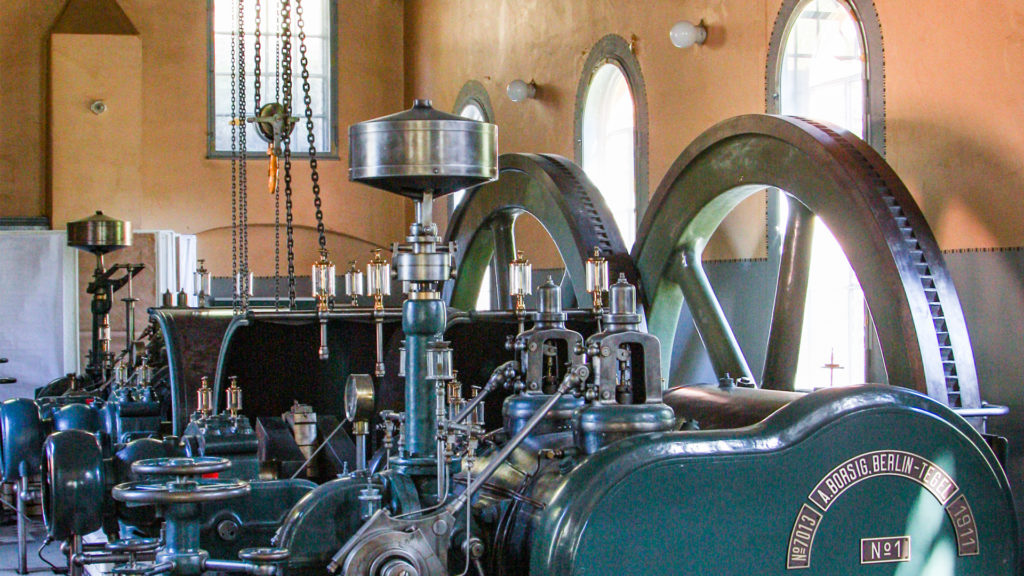

Heutzutage ist der Natur Park Schöneberger Südgelände ein Ort der Erholung. Ende des 19. Jahrhunderts ist das Areal jedoch geprägt von Gleisen und Zügen. 1891 errichtet die Reichsbahn den Rangierbahnhof Tempelhof, um den nahegelegenen Anhalter Güterbahnhof zu entlasten. Bis zu 130 Güterzüge werden hier täglich zusammengestellt oder aufgelöst. Teil des Rangierbahnhofs ist außerdem ein Bahnbetriebswerk von dem einzelne Bauwerke bis heute erhalten sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg betreibt die DDR-Reichsbahn das im Westteil der Stadt gelegene Areal. 1952 stellt sie den Betrieb am Südgelände ein. Die Natur erobert Stück für Stück das Areal zurück. Anfang der 1980er-Jahre soll ein neuer Güterbahnhof entstehen, eine Bürgerinitiative verhindert allerdings den Bau. Stattdessen entwickelt sie die Idee für einen Park. Die Bahnnutzung endet schließlich 1993. Zwei Jahre später überlässt die Deutsche Bahn AG das Gelände dem Berliner Senat.

Als Ausgleich für Eingriffe in die Stadtnatur anderenorts, ist im Südgelände ein Raum für Naturschutz entstanden. Große Teile des Parks dürfen nicht betreten werden, andere sind nur über Stege zugänglich, Radfahren ist untersagt. 70 Jahre nach der schrittweisen Stilllegung des Bahnbetriebswerks sind hier 130 Wildbienenarten, 30 Vogelarten und über 350 Pflanzenarten heimisch. Während des Bahnbetriebs reisten Samen und Insekten als blinde Passagiere per Zug an oder gelangten entlang der Bahntrassen ins Stadtzentrum. Der Natur Park Schöneberger Südgelände ist heute Teil einer Kette von Grünanlagen, die bis zum Park am Gleisdreieck führt.

Besucherinnen und Besucher finden zwischen dem Grün des Natur Parks Schöneberger Südgelände zahlreiche Spuren des einstiegen Rangierbahnhofs. Die Brückenmeisterei, die Lokschuppen und der Wasserturm erinnern bis heute an die Bahngeschichte. Sogar eine Dampflok versteckt sich im Grünen. Im südwestlichen Bereich des Parks dürfen sich Street-Art-Künstler:innen an den alten Mauern von zwei großen „Überwerfungsbauwerken“ austoben.

-

Postpaketbahnhof / STATION Berlin Die Gebäude des Postpaketbahnhofs in Kreuzberg sind heute als die Eventlocation STATION bekannt. | Nasir Khan Saikat, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2012 Adresse

Luckenwalder Straße 4–6

10963 Berlin-KreuzbergKontakt

www.station-berlin.de/

info@station-berlin.de

Tel.: 030 88 000 719Industriekultur erleben

Postpaketbahnhof / STATION Berlin

Drehscheibe für Pakete

Über 90 Jahre lang versorgt der Postpaketbahnhof die Hauptstadt mit Paketen und anderen Gütern aus der ganzen Welt. Um 1900 nimmt der Paketverkehr solche Ausmaße an, dass die Personenbahnhöfe, wie der Anhalter Bahnhof diesem Ansturm nicht mehr gewachsen sind. Daher baut die Oberpostdirektion Berlin 1913 den Postpaketbahnhof in günstiger Lage zwischen dem U-Bahnhof Gleisdreieck und dem Anhalter Güterbahnhof. Ein weiterer Postbahnhof entsteht zeitgleich in Friedrichshain am heutigen Ostbahnhof.

Die Architektur des neuen Bahnhofs orientiert sich an den kurz zuvor erbauten beiden Kühlhäusern direkt nebenan. Märkische Backsteingotik trifft hier auf Formen aus der Renaissance.

Die in den 1930er-Jahren installierte Paketförder- und Verteilanlage bewältigt bis zu 400.000 Sendungen pro Tag. Gut die Hälfte aller in Berlin ankommenden und abgehenden Pakete wird hier bearbeitet. Für den Betrieb auf dem großen Bahnhofsgelände setzt die Post elektrische Lokomotiven von AEG und Siemens ein. Diese rangieren die Postwagen und stellen ganze Postzüge zusammen. Einige dieser Lokomotiven sind inzwischen im Deutschen Technikmuseum ausgestellt. Eine Diesellokomotive von Orenstein & Koppel zieht im Sommer die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums.

Während der deutschen Teilung behält der Bahnhof seine Bedeutung, jetzt als zentrale Paketumschlagstelle für West-Berlin. Die Paketverteilung wandert 1997 vermehrt auf die Straße, die Post gibt den Bahnhof auf. Seit 2005 gehört der Postpaketbahnhof als STATION Berlin zu den festen Größen unter den Berliner Event-Locations.

Das Areal rund um das Gleisdreieck, Anhalter Bahnhof und Postbahnhof ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur. Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

-

Gleisdreieck Der Park am Gleisdreieck eröffnet 2011. | © bzi, Foto: Florian Rizek, 2016 Adresse

Luckenwalder Straße 6 b

10963 Berlin-KreuzbergIndustriekultur erleben

Gleisdreieck

Kreuzungspunkt für U-Bahnen

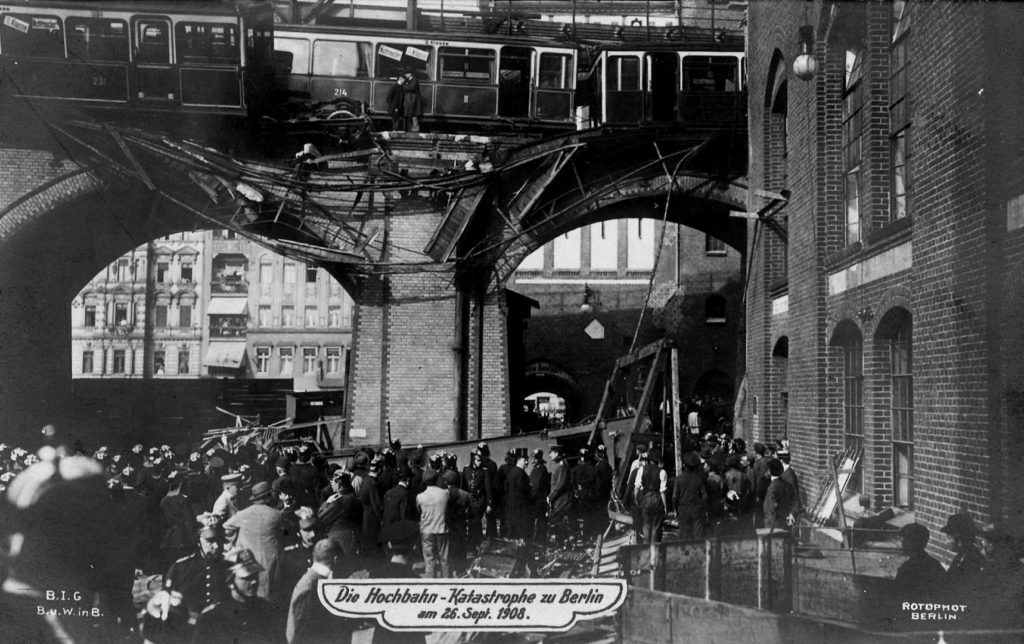

Der Name Gleisdreieck beschreibt die ursprüngliche Anordnung der Schienen in einem Dreieck. Verschiedene U-Bahnlinien nutzen es zum Richtungswechsel. Doch diese Anordnung der Schienen erweist sich als fatal. 1908 verunglücken hier mehr als 17 Personen, als ein Wagen der U-Bahn von der Hochbahn stürzt. Zwei Züge waren in das Dreieck aus Schienen und Weichen eingefahren und gleichzeitig abgebogen. Ein Wagen rammte den anderen und stürzte in die Tiefe.

Nach einem zweiten Unglück werden die Schienen 1912/13 auf mehrere Ebenen verlegt. So können sich die Züge der verschiedenen Linien gefahrlos kreuzen. Obwohl das eigentliche Dreieck aus Schienen nun nicht mehr befahren wird und an seiner Stelle ein Turmbahnhof steht, bleibt der Name erhalten: U-Bahnhof Gleisdreieck. Auch das benachbarte Umformerwerk führt diesen Namen, obwohl zu seinem Bau das eigentliche Dreieck aus Gleisen schon Geschichte ist.

Auf dem früheren Gelände des Anhalter und des Potsdamer Güterbahnhofs liegt inzwischen der Park am Gleisdreieck. Nach der Teilung Berlins werden die Bahnhöfe von ihren Fernverbindungen abgeschnitten. Im Westen gelegen, aber von der Reichsbahn der DDR betrieben, verfallen die Bahnanlagen. Von 2011 bis 2013 eröffnet hier Berlins modernster Park mit Freizeitangeboten und baulichen Spuren der Vergangenheit. Inzwischen durchqueren nur noch eine Fernbahn-Trasse und das Gleis der Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums das Gelände.

Das Areal rund um das Gleisdreieck ist Thema eines Forschungsprojektes des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Gleisdreieck Online verknüpft Geodaten und historisches Material zu einer umfangreichen Karte: Eine Spurensuche durch zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte.

Der Storywalk Gleisdreieck führt mit 27 Hörstationen durch den Park am Gleisdreieck. Expertinnen und Experten erzählen Stories aus der Geschichte des Areals, darunter auch Industriearchäologe Nico Kupfer (bzi).

Download Publikation -

Telefunken-Hochhaus Das Telefunken-Hochhaus teilen sich die TU Berlin und die Telekom Innovation Laboratories. | © bzi/Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Ernst-Reuter-Platz 7

10587 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Telefunken-Hochhaus

Ein Hauch von New York in West-Berlin

Am Ernst-Reuter-Platz ragt das Telefunken-Hochhaus in den Berliner Himmel. Als „Haus der Elektrizität“ entwerfen Paul Schwebes und Hans Schoszberger den Firmensitz, im Jahr 1960 kann Telefunken einziehen. Das elegante Gebäude hat ein amerikanisches Vorbild – den Wolkenkratzer der ehemaligen Fluggesellschaft Pan Am in New York. Doch die Dimensionen unterscheiden sich. Während der New Yorker Wolkenkratzer 59 Stockwerke umfasst, ist die Berliner Variante nur 22 Stockwerke hoch. Dennoch ist das Telefunken-Hochhaus bis 1965 das höchste Gebäude in Berlin.

Das Berliner Traditionsunternehmen Telefunken entsteht bereits 1903 auf Drängen von Kaiser Wilhelm II. Zu dieser Zeit streiten sich die Großkonzerne AEG und Siemens & Halske um Patente. Deswegen initiiert Wilhelm II. die Gründung der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH, System Telefunken. AEG und Siemens sind zu gleichen Teilen an der neuen Firma beteiligt.

In den 1950er-Jahren ist Telefunken vor allem in der Nachrichten- und Datentechnik erfolgreich. Das Telefunken-Hochhaus soll daher modern und weltgewandt wirken. 1967 fusioniert das Unternehmen mit seiner Muttergesellschaft zur AEG-Telefunken. Nur 8 Jahre später zieht die Firmenzentrale allerdings nach Frankfurt am Main.

Der Berliner Senat kauft das Hochhaus 1975 und stellt es der Technischen Universität Berlin zur Verfügung. Inzwischen teilen sich die TU Berlin und die Telekom Innovation Laboratories das Gebäude.

-

Mosse-Haus Das Mosse-Haus wurde von 1900 bis 1903 erbaut, die historische Fassade 1995 rekonstruiert. | Jörg Zägel, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 2009 Adresse

Schützenstraße 25

10117 Berlin-MitteIndustriekultur erleben

Mosse-Haus

Imposantes Herz der Pressemetropole

Als Pazifist, Demokrat und Kunstsammler leitet der jüdische Verleger Rudolf Mosse zwischen 1871 und 1920 sein Unternehmen. Zu Höchstzeiten bringt der Verlag 130 Druckerzeugnisse heraus. Mosse gilt als Mitbegründer des historischen Berliner Zeitungsviertels, von dem jedoch heute nur noch das Mosse-Haus steht.

Das Mosse-Haus erlebt in seiner Geschichte mehrere bauliche Veränderungen. Das Sandsteingebäude von 1903 kommt bei den Spartakusaufständen im Jahr 1919 zu Schäden. Anhänger der „Linken“ besetzten damals das Verlagshaus. Der Großstadtarchitekt Erich Mendelsohn modernisiert das Gebäude 1923 und ergänzt es im Stil der Neuen Sachlichkeit um 3 Etagen. Die baulich-dominante Straßenfront aus Eisen und Keramik symbolisiert die Dynamik der damals modernen Zeit.

Mosses linksliberale Veröffentlichungen im legendären Berliner Tageblatt, der ersten Berliner Zeitung, nehmen Einfluss auf die demokratische Meinung der Öffentlichkeit. Er ist das Sprachrohr des nicht kaisertreuen Bürgertums und setzt sich beispielsweise für Gleichberechtigung, interreligiösen Dialog, soziale und kulturelle Zwecke ein. Außerdem macht er seine künstlerische und literarische Sammlung im Mosse-Palais am Leipziger Platz öffentlich zugänglich.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ist der Verlag das erste Großunternehmen, das arisiert und politisch gleichgeschaltet wird. Die Nationalsozialisten versteigern anschließend Mosses Sammlungen und treiben die Familie ins Exil. Der Name Mosse verschwindet aus dem Stadtbild.

Im Zweiten Weltkrieg erleidet das Gebäude erneut starke Schäden. Die verbliebene arbeitsfähige Druckerei ist anschließend der Sowjetischen Militäradministration unterstellt und bringt ab Mai 1945 die erste Nachkriegszeitung heraus.

In der DDR hat in dem sehr schlicht wiederaufgebauten Haus das Druckkombinat Berlin seinen Sitz. 1995 wird die historische Fassade rekonstruiert und das Gebäude zum heutigen Mosse-Zentrum entwickelt, in dem inzwischen verschiedene Unternehmen ihren Sitz haben.

-

Rausch Schokoladenhaus Das repräsentative Haus lässt 1907 die Berlinische Bodengesellschaft errichten. Die reich verzierte Fassade ist bis heute erhalten. | © Rausch GmbH Adresse

Charlottenstraße 60

10117 Berlin-MitteIndustriekultur erleben

Rausch Schokoladenhaus

Traditionsprodukt des feinen Lebens

Seit 1890 produziert die Familie Rausch in der fünften Generation Schokolade, zunächst in der familieneigenen Konditorei. Wilhelm Rausch junior, Sohn des ersten Konditormeisters und Chocolatiers, führt die Herstellung von Pralinen, Schokoladen und Honigkuchen fort. 1918 eröffnet er die Rausch-Privat-Confiserie und betreibt sieben Geschäfte in Berlin. 1968 eröffnet Rausch in Tempelhof eine neue Schokoladenfabrik.

Rausch-Schokolade steht bis Ende der 1990er-Jahre in den Regalen von über 5.000 Süßwarenläden. Als diese immer weniger werden, richtet das Unternehmen sein Sortiment neu aus und bringt Rausch-Produkte in die Supermärkte. 2016 endet der Vertrieb im Supermarkt. Schokolade und Pralinen von Rausch gibt es fortan nur noch Online oder im Rausch Schokoladenhaus.

Das repräsentative Gebäude am Gendarmenmarkt lässt 1907 die Berlinische Bodengesellschaft errichten. Die reich verzierte Fassade ist bis heute erhalten. Das ist nur bei wenigen Bauten in Nähe des Gendarmenmarktes der Fall. Die meisten Fassaden wurden ab 1935 „entdekoriert“ und im Zuge der „Bereinigung des Berliner Stadtbildes“ im Sinne der NS-Architektur überformt.

1999 eröffnet das Rausch Schokoladenhaus als größtes der Welt mit Schokoladen-Café, Geschäft und Manufaktur. Das Café in der zweiten Etage überblickt den Gendarmenmarkt mit Konzerthaus, Deutschem und Französischem Dom.

-

Kornversuchsspeicher Auf dem Gelände des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit eröffnet 1898 der Kornversuchsspeicher. | Norhei via Wikimedia Commons, 2013, CC BY-SA 3.0 Adresse

Heidestraße 20C

10557 Berlin-MoabitIndustriekultur erleben

Kornversuchsspeicher

Hygienisches Getreidelager

Ende des 19. Jahrhunderts wächst die Bevölkerung der Industriemetropole Berlin rasant. Die täglich steigende Zahl hungriger Mäuler erfordert neue Wege, um große Mengen an Lebensmitteln zu lagern. Auf dem Gelände des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit eröffnet 1898 daher der Kornversuchsspeicher. Das Gebäude entspricht damals dem modernen industriellen Speicherbau.

Mit wissenschaftlichen Methoden erprobt die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung neue Ideen zur Lagerung von Getreide. Ziel ist es, große Getreidemengen ohne Schädigung der Keim- und Backfähigkeit zu trocknen und zu lagern. Fünf Schüttböden und vier Silos fassen 1.130 Tonnen Getreide.

Die Versuche münden in eine neue Technik: die Schüttbodenspeicherung. Dabei wird das Getreide flach geschüttet und anschließend mit Bretterwänden separiert. 1915 ergänzt ein Erweiterungsbau den Kornversuchsspeicher. Die Anstrengungen lohnen sich. Dank der neuen Technik halbiert sich in den folgenden Jahren die Sterberate bei Menschen, die sich an schlechtem Brot vergiftet haben.

2019 beginnen Entkernungsarbeiten am Kornversuchsspeicher. Nur die äußere Hülle bleibt erhalten, um Büros, Gastronomie und Begegnungsorte einzubauen. Das Speichergebäude soll sich zum Wahrzeichen der modernen Europacity und der Wasserstadt Mitte wandeln.

-

Robert Koch-Institut 1900 erhält das Robert Koch-Institut (RKI) ein eigenes Gebäude am Nordufer in Berlin-Wedding. Seit 2017 befindet sich hier ein Museum. | © Robert Koch Institut RKI Adresse

Nordufer 20

13353 Berlin-WeddingIndustriekultur erleben

Robert Koch-Institut

Forschung für menschliche Gesundheit

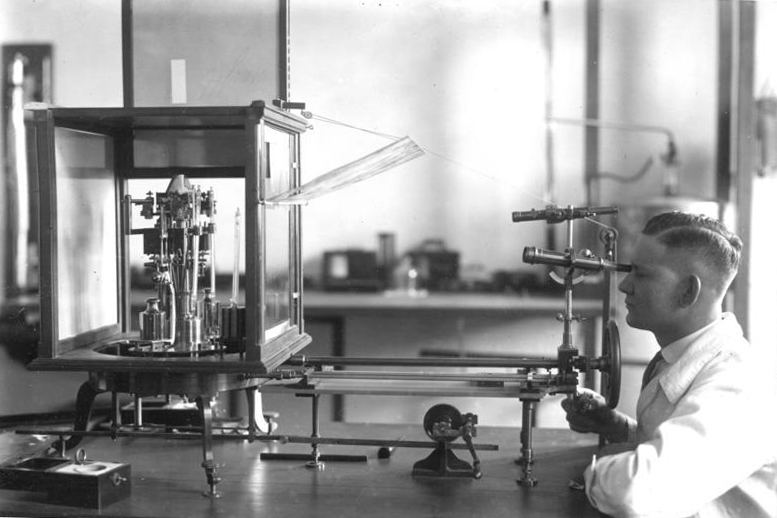

Robert Koch gilt gemeinsam mit Louis Pasteur als Begründer der Bakteriologie. 1876 entdeckt Koch, dass Mikroorganismen für Infektionskrankheiten verantwortlich sind. Sechs Jahre später identifiziert er den Erreger der Tuberkulose. Auf Basis von Kochs bahnbrechenden Leistungen in der medizinischen Forschung gründet die Preußische Regierung 1891 das Königliche Preußische Institut für Infektionskrankheiten. Robert Koch ist bis 1904 Leiter der Einrichtung. 1900 erhält das Institut ein eigenes Gebäude am Nordufer in Berlin-Wedding. Koch stirbt zehn Jahre später und wird in einem Mausoleum im Institut beigesetzt, das seit 1912 seinen Namen trägt: Robert-Koch-Institut.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 müssen alle jüdischen Wissenschaftler:innen das Institut verlassen. Während des NS-Regimes ist die Einrichtung zudem an Menschenversuchen in Konzentrationslagern und Heilstätten beteiligt. Nach vielen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg kann das Robert Koch-Institut (RKI) mit Hilfe der Alliierten seine Forschungsarbeit bereits 1945 wiederaufnehmen.

1978 bezieht das Robert Koch-Institut ein neues Laborgebäude, das ebenfalls am Nordufer liegt. Heutzutage hat das RKI mehrere Standorte, an denen Expertinnen und Experten Krankheiten erforschen, Risiken bewerten und Empfehlungen für den Gesundheitsschutz geben.

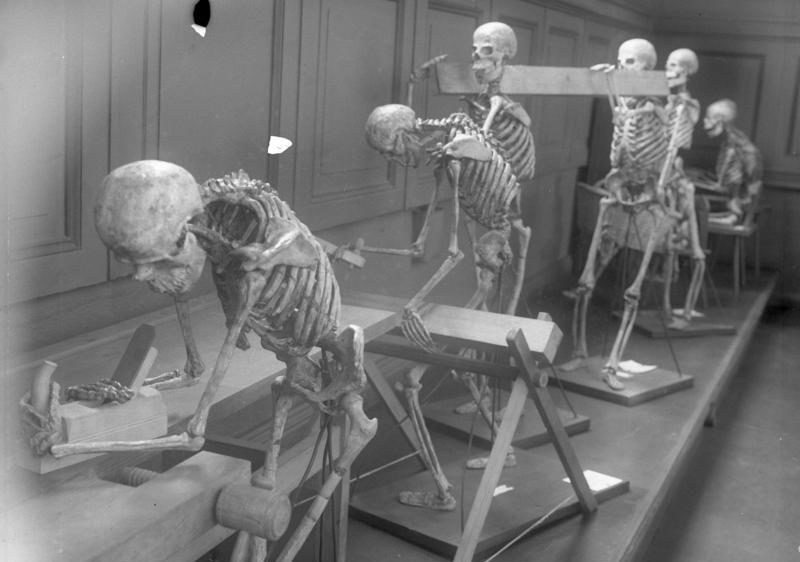

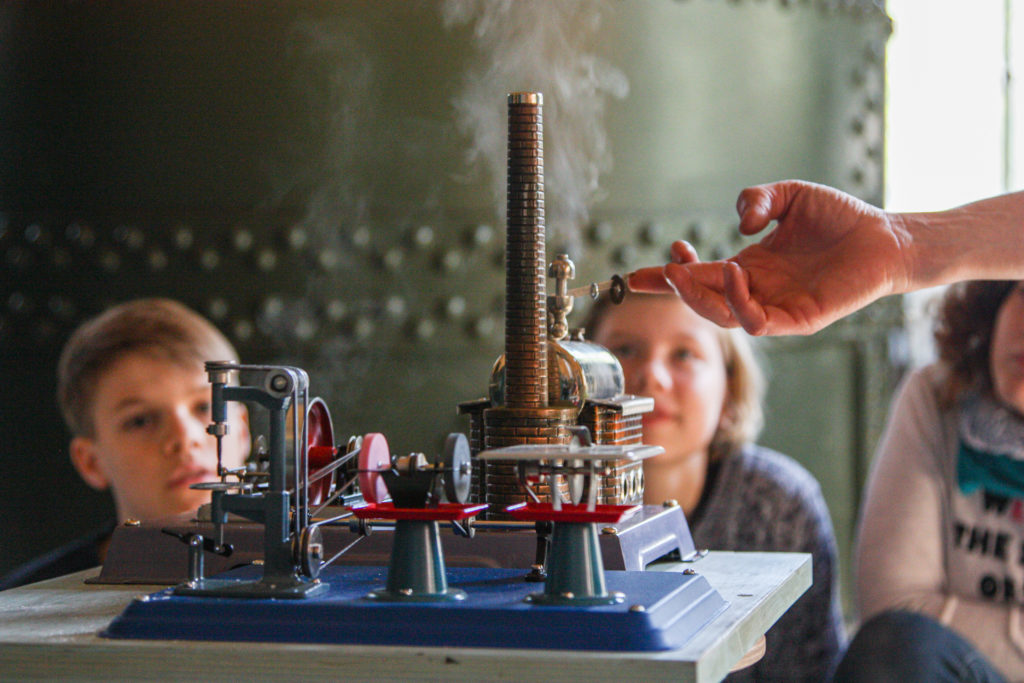

In das RKI-Gebäude von 1900 ist mittlerweile ein Museum eingezogen. Seit 2017 präsentiert das Museum nicht nur die Forschungsarbeit von Robert Koch. Als Public-Health-Besucherzentrum bietet es Einblicke in aktuelle Fragen der Gesundheits- und Präventionsforschung. Für viele überraschend: Besucherinnen und Besucher können auch einen Blick in das Mausoleum von Robert Koch werfen.

Das Robert-Koch-Institut ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Kraftwerk Moabit Blick über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal auf das Kraftwerk Moabit. In der Turbinenhalle befindet sich eine Eventlocation. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2022 Adresse

Friedrich-Krause-Ufer 10-15

13353 Berlin-MoabitKontakt

turbinenhalle.berlin/

pm@turbinenhalle.berlin

Tel.: 0174 9600816Industriekultur erleben

Kraftwerk Moabit

Pionier der industriellen Stromerzeugung

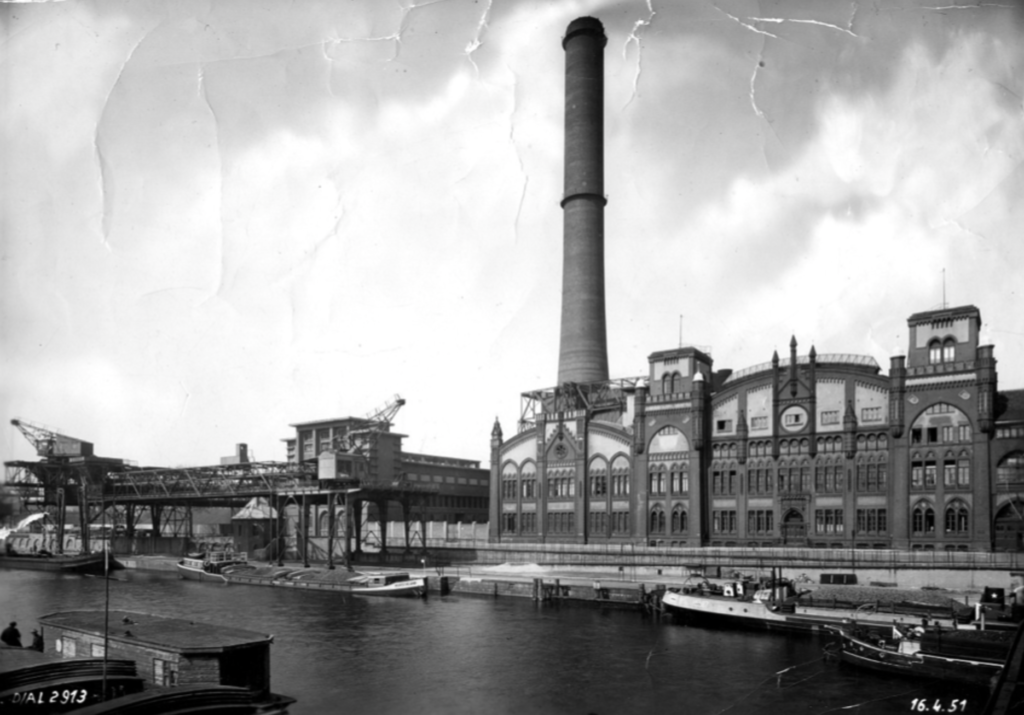

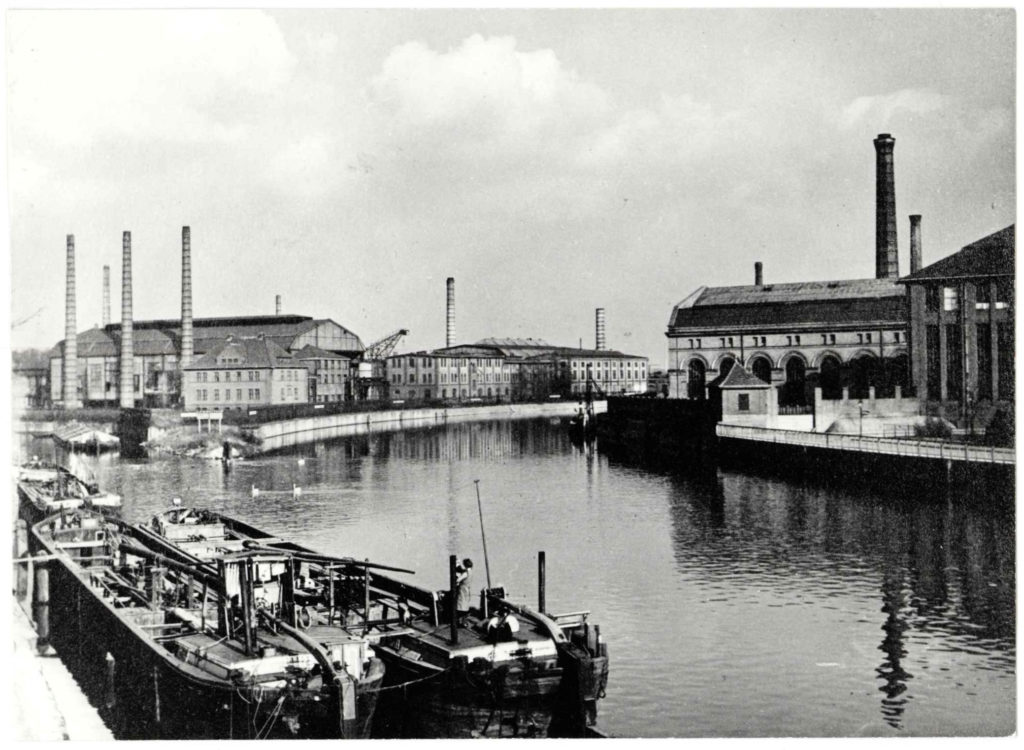

Wo ist der beste Standort für ein neues Kraftwerk? Weit von der dicht bebauten Innenstadt für spätere Erweiterungen, aber zugleich gut angeschlossen: So kommt die Kohle für den Betrieb per Schiff und Bahn, das Kühlwasser aus dem Schifffahrtskanal und die Innenstadt bleibt von rauchenden Schloten verschont. Das Kraftwerk Moabit erfüllt im Jahr 1900 mit seiner Lage am Spandauer Schifffahrtskanal all diese Anforderungen.

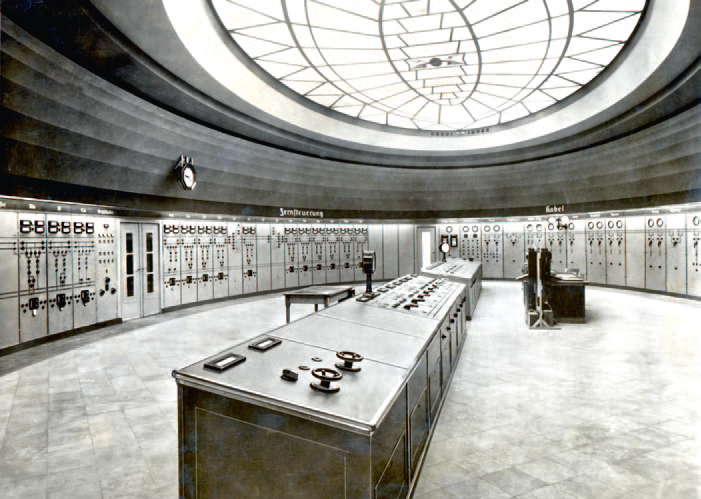

Dank der neuen Drehstromtechnik Ende des 19. Jahrhunderts ist der Bau eines Kraftwerks außerhalb der Innenstadt möglich. Denn erstmals kann Drehstrom mit hoher Spannung verlustarm über lange Strecken in verschiedene Bezirke geleitet werden. Dort wandeln Umspannwerke den Strom in niedrigere Spannung für Haushalte und Fabriken um. Das Kraftwerk Moabit, drei Jahre nach dem Kraftwerk Oberspree in Oberschöneweide erbaut, ist damals das zweite Drehstromkraftwerk in Berlin.

Um die wachsende Bedeutung der Stromerzeugung hervorzuheben, entwirft Franz Schwechten, Hofarchitekt von Kaiser Wilhelm II, für das Kraftwerk eine repräsentative Fassade im Stil der Neo-Renaissance. 1930 erweitern die Architekten Walter Klingenberg und Werner Issel das Kraftwerk Moabit. Kurz zuvor hatten sie bereits mit dem Kraftwerk Klingenberg neue Maßstäbe im Kraftwerksbau gesetzt.

Inzwischen betreibt Vattenfall das Kraftwerk und setzt seit Ende 2013 auch Biomasse als Energieträger ein. In der denkmalgeschützten Turbinenhalle befindet sich mittlerweile eine Eventlocation.

Das Kraftwerk Moabit ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Kraftwerk Charlottenburg Das Kraftwerk Charlottenburg liegt am Ufer der Spree. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2022 Adresse

Am Spreebord 5

10589 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Kraftwerk Charlottenburg

Perlenkette von Kraftwerksbauten

Das Kraftwerk Charlottenburg beansprucht heute ein großes Areal am Ufer der Spree. Seit über 120 Jahren wächst es stetig. Auftraggeber für den Bau ist 1900 die wohlhabende Stadt Charlottenburg, die mit dem benachbarten Berlin wetteifert. Das neue Kraftwerk soll die Stromversorgung der elektrischen Straßenbahn sichern. Außerdem erhofft sich die einstige Großstadt Charlottenburg den Zuzug industrieller Betriebe sowie wohlhabender Berlinerinnen und Berliner.

Konzeption und Bau des ersten Kohlekraftwerks übernimmt der damals 28-jährige Ingenieur Georg Klingenberg. Klingenberg entwickelt sich in den folgenden Jahren zum regelrechten Kraftwerksexperten. Nach seinen Plänen entstehen über 70 dieser Bauten, rund ein Drittel davon im Ausland.

Zeitgleich mit dem Kraftwerk eröffnet der Siemenssteg: Eine Brücke, die die elektrischen Leitungen über die Spree nach Charlottenburg führt und der Arbeiterschaft als Fußgängerbrücke dient.

Lastkähne versorgen das Kraftwerk über die Spree mit Kohle. Ein fahrbarer Kran entlädt ab 1911 die Schiffe. Eine Hängebahn transportiert den Brennstoff anschließend weiter zu einem Lagerplatz. Das für die Dampferzeugung benötigte Wasser kommt aus der Spree.

Mit seiner märkischen Backsteingotik demonstriert das Kraftwerk Charlottenburg das Selbstbewusstsein der Stadt. Nach der Eingemeindung Charlottenburgs nach Groß-Berlin 1920 betreiben die Berliner Städtischen Elektrizitätswerke (Bewag) das Kraftwerk weiter. Ab 1926 versorgt das Kraftwerk neben dem Rathaus beispielsweise auch die Deutsche Oper, das Schillertheater, das Stadtbad Krumme Straße und 70 weitere Gebäude mit Fernwärme.

In den folgenden Jahrzehnten kommen zahlreiche Erweiterungen hinzu. Dazu gehören ein Schalthaus im Stil der neuen Sachlichkeit (1925), ein Kesselhaus als vertikal gegliederter Kubus (1953), eine Gasturbinenhalle (1975), eine Rauchgasentschwefelung (1989) und eine Rauchgasentstickung (1994). Vattenfall betreibt die heutige Anlage des Kraftwerk Charlottenburg in einem auffälligen orangefarbenen Gebäude. Seit 2001 wird es nicht mehr mit Kohle, sondern Erdgas betrieben.

Das Kraftwerk Charlottenburg ist Teil der Digitalen Tour „Remaking Berlin“. Der Virtuelle Rundgang nimmt die kritische Infrastruktur Berlins zwischen 1920 und 2020 unter die Lupe.

Unsere Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3 blickt näher auf Charlottenburg und Moabit, dabei nimmt sie auch das Kraftwerk in den Fokus.

Download Publikation -

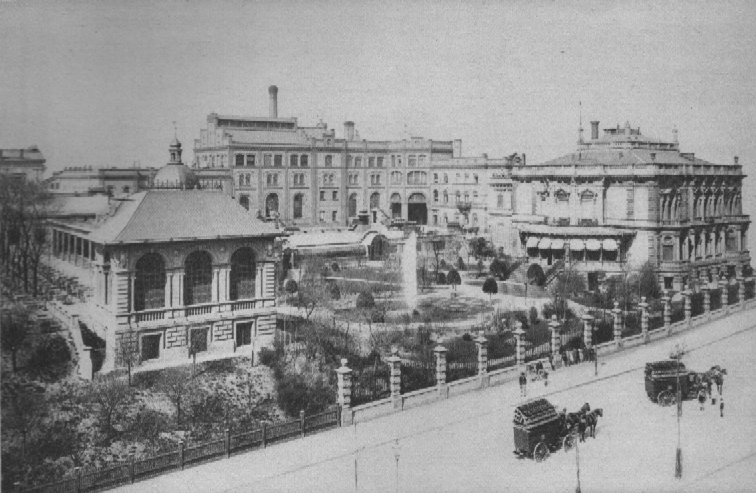

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt In diesen Gebäude entsteht 1903 die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“. | © Physikalisch-Technische Bundesanstalt Adresse

Fraunhoferstraße 11-12

10587 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt

Lernort für Arbeitsschutz

Ende des 19. Jahrhunderts gründen sich erste Berufsgenossenschaften. Sie kämpfen unter anderem für Unfallverhütung und Arbeitsschutz. Im Zuge dieser Bewegung findet 1883 in Berlin eine erste Ausstellung mit dem Titel „Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswesens“ statt. Sie widmet sich den Themen Stadthygiene, Arbeitsschutz und Armenpflege.

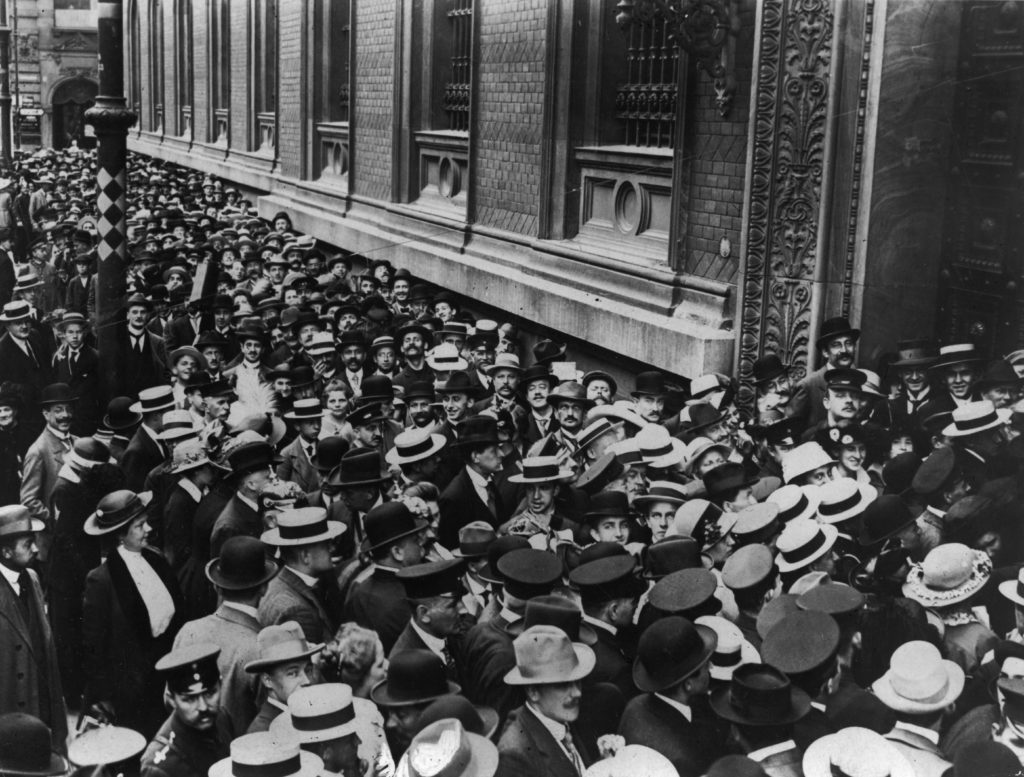

Die Ausstellung ist ein Publikumsmagnet, in fünf Monaten kommen rund 870.000 Besucher:innen. Nach weiteren erfolgreichen Wechselausstellungen entsteht 1903 schließlich ein fester Ort für die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“. Die Dauerausstellung informiert in den folgenden Jahren mit Hilfe von Modellen, Lehrgängen, Vorträgen und sogar ersten Filmen über Arbeitsschutz. 1927 erfolgt die Umbenennung in Deutsches Arbeitsschutzmuseum.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgen düstere Zeiten. Das Regime benennt das Museum um in „Reichsstelle für Arbeitsschutz“. Zwei Mitarbeiterinnen werden Anfang der 1940er-Jahre hingerichtet, weil sie einer Widerstandsgruppe angehören. Das Museum wird bei Luftangriffen 1943 schwer beschädigt, die Ausstellungsbestände verlassen die Stadt. Damit endet der Museumsbetrieb in Berlin.

1951 beginnt das neue Bundesinstitut für Arbeitsschutz in Koblenz mit dem Aufbau einer neuen Wanderausstellung. Parallel dazu entsteht in der DDR 1967 eine Dauerausstellung zu Arbeitsschutz im Dresdner Hygiene-Museum. Schließlich eröffnet 1993 die Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) in Dortmund und informiert bis heute über aktuelle Entwicklungen zum Thema.

Das historische Gebäude der „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“ in Berlin nutzt heute die Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

-

Altes Nivea-Haus Die Firma „Alfred Heyn, Parfüm und Kosmetik Großhandlung“ errichtet 1956 das Gebäude, auf dem heute das Logo von NIVEA prangt. | © Axel von Blomberg Adresse

Franklinstraße 1

10587 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Altes Nivea-Haus

Kosmetische Fabrik Alfred Heyn

An der Gebäudeseite prangt das weltbekannte Logo. Dunkelblau, kreisrund und in der Mitte der Schriftzug: NIVEA. Weit weniger bekannt ist der Bauherr des Gebäudes. 1956 errichtet die Firma „Alfred Heyn, Parfüm und Kosmetik Großhandlung“ das Verwaltungsgebäude an der Franklinstraße in Berlin-Charlottenburg. Direkt daneben entstehen Fabriken für Kosmetikprodukte.

1981 übernimmt die Firma Guhl die Fabrikanlage und produziert Haarpflegemittel. Kurze Zeit später zieht die Beiersdorf AG ein. Unter der Marke NIVEA produziert sie bis heute Spülungen, Shampoos und Duschbäder für den europäischen Markt. Täglich befüllt das Unternehmen am Salzufer rund eine Millionen Flaschen.

-

Garten der TU Berlin Die Ruine dieser Bogenhalle war 1860 der Eingangsbereich der Borsig-Werke. | © bzi/Foto: Max Braun, 2022 Adresse

Fasanenstraße 1, Eingang D

10623 Berlin-CharlottenburgIndustriekultur erleben

Garten der TU Berlin

Begehbares Lehrbuch

Ein Garten für die praxisorientierte Lehre: Was für eine Revolution an den Universitäten um 1900. In einem kleinen Garten der TU Berlin, hinter dem Hauptgebäude, können Studierende seit mehr als 100 Jahren drei Relikte der Berliner Stadtgeschichte unter die Lupe nehmen.

Da ist zum einen die Ruine einer ehemaligen Bogenhalle. Diese ist zwischen 1860 und 1887 der Eingangsbereich zu den Borsig-Werken an der Chausseestraße. Die Bogenhalle soll den Blick auf den Hof versperren, damit Passanten sich nicht vom Anblick der unfeinen Arbeiterschaft gestört fühlen. Nach dem Abriss der gesamten Fabrik 1887 wird ein Teil der Bogenhalle 1901 im Garten der Technischen Hochschule Berlin aufgestellt.

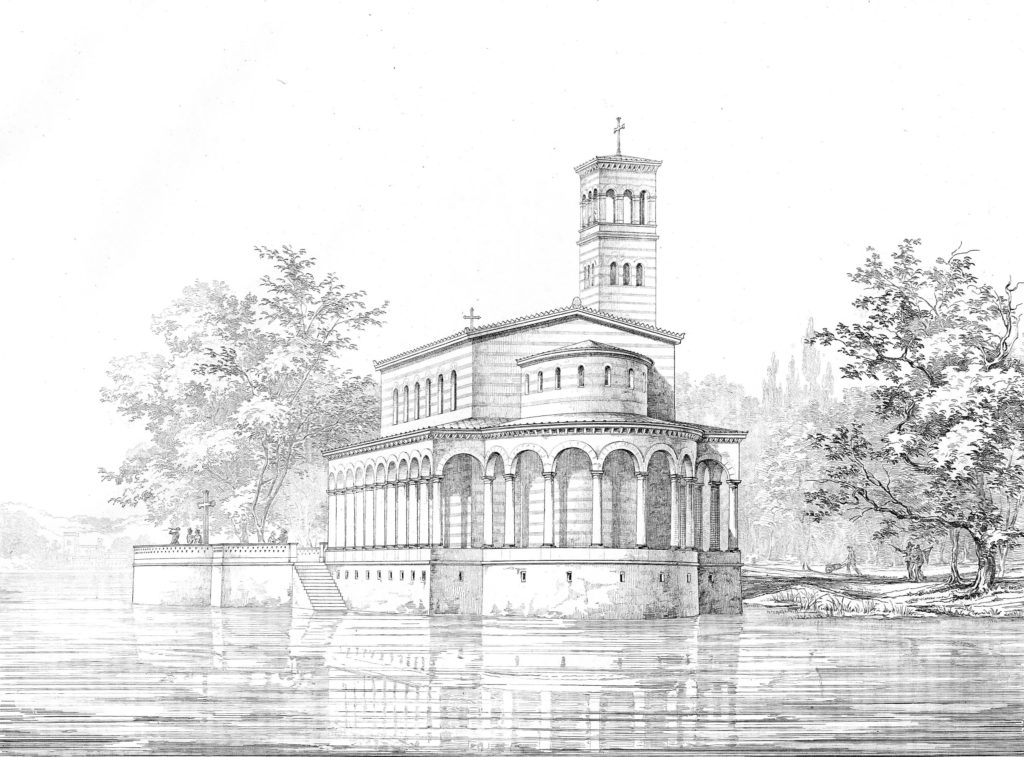

Ein weiteres Relikt in diesem Garten der TU Berlin ist ein dorisches Säulenpaar. Es stammt von den 1907 abgerissenen Steuerhäusern an der nahe gelegenen Charlottenburger Brücke. Das dritte Relikt ist hier eine ionische Säule, die einst im Eingangsportal des Schinkel-Doms von 1821 am Lustgarten stand. Die Hohenzollern lassen den Dom 1893 für den Neubau abreißen, weil der kleine Dom für sie zu bescheiden wirkt.

Hinter der Bogen-Halle liegen zum anderen Schienen und Teile einer Signalanlage für Züge. Dieses historische Versuchsstellwerk dient als Eisenbahnlehranlage für das Fachgebiet Bahnbetrieb und Infrastruktur der TU Berlin.

-

Umlauftank 2 Der Umlauftank 2 der ehemaligen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau. | © bzi, Foto: Dorothee Haffner, 2020 Adresse

Müller-Breslau-Straße 12

10623 Berlin-TiergartenIndustriekultur erleben

Umlauftank 2

Ikone der Pop-Art-Architektur

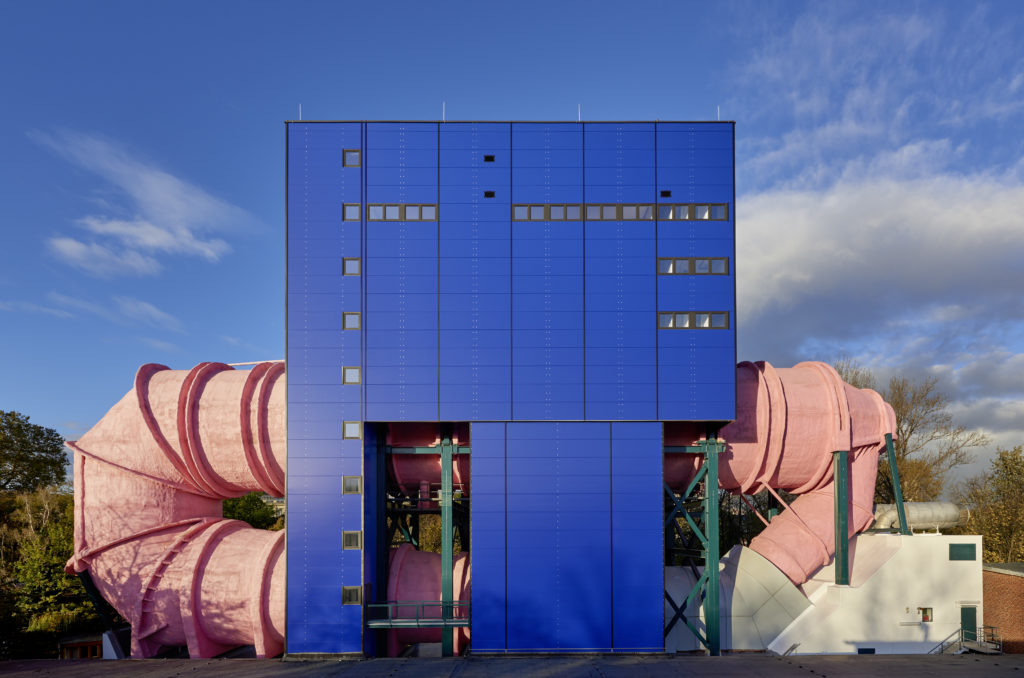

Ein Industriedenkmal in Pink und Blau. Selbst im bunten Berlin fällt der futuristische Umlauftank 2 der ehemaligen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf. Seit 1974 durchdringt das 120 Meter lange pinkfarbene Umlaufrohr die blaue Laborhalle.

Im Rohrkreislauf befindet sich eine Turbine, die den Wasserstrom in das Laborgebäude lenkt. In diesem weltweit größten Umlauftank werden bis zu neun Meter lange Schiffsmodelle der Strömung ausgesetzt und verschiedene Versuche durchgeführt. Heute ist die Versuchsanstalt mit dem Umlauftank 2 eine Zentraleinrichtung der TU Berlin. Internationale Fachleute forschen hier im Bereich der Nautik.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Versuchsanstalt liegt die von Albert Speer für die „Welthauptstadt Germania“ verbreiterte Straße des 17. Juni. Architekt Ludwig Leo schafft mit seiner „Rosa Röhre“ 1974 bewusst einen Kontrast zur größenwahnsinnigen Architektur der Nationalsozialisten. Sein Bau in Pop-Art-Architektur erweitert die historische Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau.

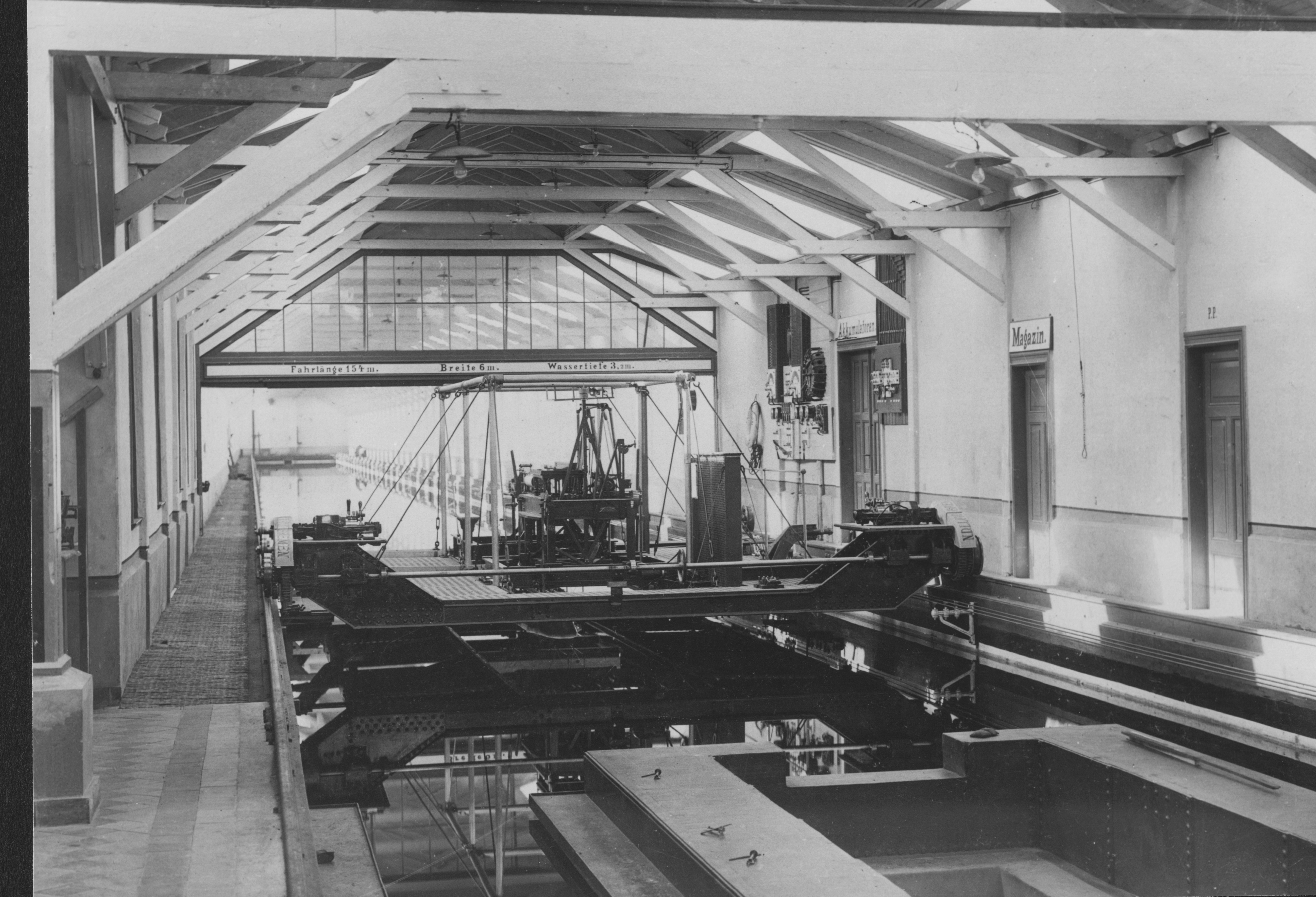

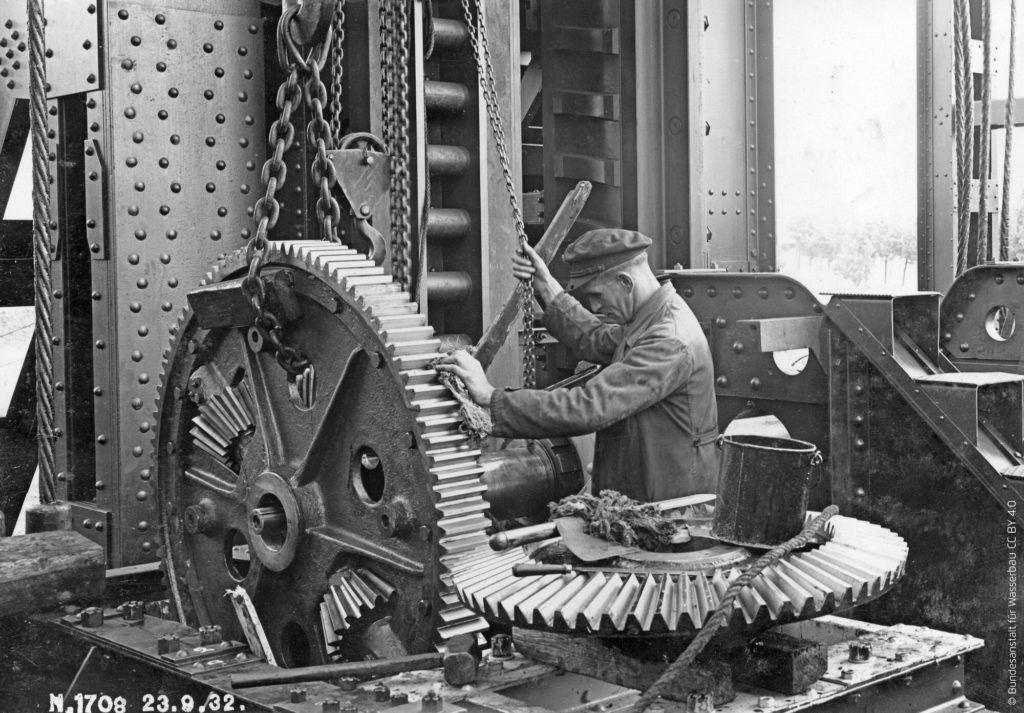

Was die wenigsten wissen: Die Geschichte der Experimentieranstalt beginnt bereits unter Kaiser Wilhelm II. 1903 eröffnet die Königliche Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau auf der kleinen Schleuseninsel. Auf Initiative des marinebegeisterten Kaisers testen Forscher in einer langen Strömungsrinne verschiedene Schiffsformen und -antriebe für damals neue Kriegsschiffe. Damit beeinflussen sie die Schiffstechnik Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit.

Der Umlauftank 2 ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 3.

Download Publikation -

Maggi-Haus Das Maggi-Haus mit verzierter Fassade. | © bzi, Foto: Max Braun, 2021 Adresse

Lützowstraße 102-104

10785 Berlin-TiergartenIndustriekultur erleben

Maggi-Haus

Flüssigwürze mit geheimem Rezept

1911 zieht die Maggi GmbH aus Singen in ihren neuen Firmensitz in Berlin-Tiergarten. Der Bau wirkt zu dieser Zeit riesig. Doch um in der Reichshauptstadt Präsenz zu zeigen, muss das Gebäude von Architekt R. Schubring schließlich etwas hermachen. In das repräsentative Vorderhaus zieht die Hauptverwaltung, die Lager befinden sich in vier Hinterhöfen. Das reich verzierte Maggi-Haus strahlt das Selbstverständnis einer erfolgreichen Firma aus.

Bereits 1886 erfindet Julius Maggi die flüssige Suppenwürze. Sein Ziel ist es, durch nahrhafte, schmackhafte und preiswerte Lebensmittel die schlechte Ernährung der Arbeiterschaft zu verbessern. Zu seinen Pionierleistungen in der industriellen Lebensmittelproduktion zählen beispielsweise der Brühwürfel, die Tütensuppe und natürlich das „Maggi“ in der braunen Flasche.

Das Rezept für die Flüssigwürze, die die Firma in Singen produziert und weltweit verkauft, ist streng geheim. Damit die Beschäftigten dem Unternehmen dauerhaft treu bleiben und auch aus Sorge vor Betriebsspionage, führt die Firma Sozialleistungen ein. Dazu gehören beispielsweise Wohnungen und Firmenkantinen, ab 1895 eine eigene Renten- und Krankenkasse sowie ab 1911 eine Kinderzulage für Beschäftigte.

Pioniergeist beweist das Unternehmen auch in der Vermarktung seiner Produkte. Sammelbilder, Punktesammeln mit Prämien und die Verkostung der Produkte gehören beispielsweise bereits Ende des 19. Jahrhunderts zum Marketing-Konzept des Konzerns.

Schließlich fusioniert im Jahr 1947 Maggi mit der Firma Nestlé. Der Name bleibt in den Produkten erhalten. Das Maggi-Haus in Berlin nutzen heute verschiedene Gewerbebetriebe.

-

ExRotaprint Der markante Turmbau aus Betonkuben ist heute Sitz der ExRotaprint GmbH. | © Foto: Andreas Muhs, 2016 Adresse

Gottschedstraße 4, Wiesenstraße 29

13357 Berlin-MitteKontakt

www.exrotaprint.de/

info@exrotaprint.de

Tel.: 030 4404 5124ExRotaprint

Die ExRotaprint GmbH hat ihren Sitz an einem historischen Ort. 1906 stellt die „Deutsche Maschinen Vertriebsgesellschaft“ in Berlin ihre Kopiermaschine „Victoria“ vor. Das Gerät zur Vervielfältigung von Kleinserien setzt sich schnell durch. Das Unternehmen braucht nun Flächen, um Produktion und Entwicklung auszuweiten. Es findet sie im Rückraum eines Grundstücksblocks in Gesundbrunnen zwischen Gottsched- und Wiesenstraße. Der Einsatz zahlt sich aus: Eine erste elektrisch betriebene Offsetdruckmaschine für Kleinformate beginnt ab 1922 ihren Siegeszug durch Verwaltungen und Unternehmen. Mit dem Erfolg firmiert das Unternehmen 1926 in „Rotaprint“ um, die einprägsame Marke ist im In- und Ausland gut zu bewerben.

Als Lieferant „kriegswichtiger“ Maschinen produziert Rotaprint im Zweiten Weltkrieg mit Zwangsarbeiter:innen, bis Bomben der Alliierten die Fabrik in Trümmer legen. Nachdem die gründerzeitlichen Mietshäuser am Blockrand verloren sind, rückt das Unternehmen Anfang der 1950er-Jahre mit neuen Fabrikgebäuden bis an die Straße vor. Mehr als die Hälfte der Maschinen geht in den Export, die Belegschaft verdoppelt sich. Rotaprint gilt deswegen als Musterbetrieb des West-Berliner Wiederaufbaus.

Das Selbstbewusstsein ist groß, der Baugrund in Gesundbrunnen aber zusehends knapp. Beides zeigt sich in den markanten Turmbauten, die der junge Architekt Klaus Kirsten 1957 bis -59 auf dem Betriebsgelände realisiert. Zur Reinickendorfer Straße stapelt er einerseits großzügig befensterte Betonkuben zu einem fünfgeschossigen Werkstattgebäude. An der Wiesenstraße entsteht andererseits nach Plänen von Otto Block ein zweites Verwaltungsgebäude mit Montagehalle.

In den 1970er-Jahren verdrängen erste Computer und neue Kopierer die Offsetdrucker aus den Büros. Rotaprint kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Erst versucht das Land Berlin noch Investoren für den angeschlagenen Betrieb zu finden, 1989 aber kommt der Konkurs. Die Neubauten von Klaus Kirsten und Otto Block erhalten Denkmalstatus.

Schließlich übernimmt im Jahr 2007 die gemeinnützige ExRotaprint GmbH den nördlichen Denkmalbereich von den Bodeneigentümern des Areals, zwei Stiftungen. 2009 sichert sich eine Künstlergenossenschaft den südlichen Denkmalbereich. Gemeinsam realisieren sie seitdem Nutzungskonzepte, um den Standort aus immobilienwirtschaftlichen Verwertungsmechanismen zu lösen. Die kooperativen Projekte und die sensiblen Erhaltungsarbeiten von ExRotaprint gelten heute als vorbildlich in der Weiterentwicklung des industriellen Erbes in Berlin.

Download Publikation -

Wernerwerk-Hochbau Der Wernerwerk-Hochbau wird 1928-1930 errichtet. | © Christian Fessel | Mann mit Hut Touren Adresse

Siemensdamm 50

13629 Berlin-SiemensstadtKontakt

www.pcc-berlin.de/

office@event-plan.de

Tel.: 030 325 60 25Industriekultur erleben

Wernerwerk-Hochbau

Symbol der Elektropolis

Der Wernerwerk-Hochbau, auch Wernerwerk-Hochhaus oder Wernerwerk X genannt, steht in der Siemensstadt in Spandau. Sein Name geht zurück auf den Firmengründer des Weltkonzerns Werner von Siemens. Kaum zu glauben, aber auch Siemens hat einmal klein angefangen. Die „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske“ startet 1847 als Zehn-Mann-Werkstatt in einem Kreuzberger Hinterhof.

Durch die dynamische Entwicklung der Elektrotechnik erweitert sich die Produktpalette ständig. Die Zahl der Beschäftigten steigt ebenso rasch wie der Bedarf an Produktionsflächen. Siemens errichtet daher neue Fabrikbauten zunehmend vor den Toren Berlins. Zuerst in Charlottenburg und ab 1897 in der eigenständigen Gemeinde Spandau, die erst 1920 Teil von Groß-Berlin wird. Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet Siemens hier mit seinen Fabrikbauten und Wohnsiedlungen einen eigenen Stadtteil: die Siemensstadt.

Um Verwechslungen zu vermeiden, beginnt Siemens in den 1920er-Jahren die Gebäude nach dem Firmengründer Werner von Siemens als „Wernerwerke“ zu nummerieren. Architekt des Wernerwerks X ist Hans Hertlein. Mit seinen sachlich-funktionalen Gebäuden in Stahlskelett-Bauweise setzt er neue Maßstäbe und kreiert außerdem den unverkennbaren Siemens-Stil.

Im Wernerwerk-Hochbau von 1930 befinden sich damals die Verwaltung von Siemens, eine Werksbibliothek und auf Höhe des 10. Stockwerks ein Vortragssaal. Inzwischen haben in diesem Hochhaus mehrere Unternehmen ihren Sitz. Das Kongress Center im 10. Stockwerk bietet einen weiten Blick über die Siemensstadt bis ins Berliner Zentrum.

Der Wernerwerk-Hochbau ist Teil unserer Publikation „Berliner Schriften zur Industriekultur“ Band 1.

Download Publikation -

Motorworld Manufaktur Berlin Die MOTORWORLD MANUFAKTUR BERLIN befindet sich in historischen Fabrikhallen. | © MOTORWORLD MANUFAKTUR BERLIN Adresse

Zitadellenweg 30–70

13599 Berlin-HaselhorstKontakt

motorworld.de/berlin/

gregor@motorworld.de

Tel.: 030 2658 7600Industriekultur erleben

Motorworld Manufaktur Berlin

Areal mit Autogeschichte

Die MOTORWORLD MANUFAKTUR BERLIN hat sich Autos verschrieben. Damit knüpft sie an die Geschichte des historischen Areals an. Sie befindet sich in einer alten Härterei, in der einst Getriebe produziert wurden. Diese ist an ihrem charakteristischen Sheddach mit den schrägen Flächen gut zu erkennen. Seit 2019 reiht sich hier ein Sportwagen an den nächsten.

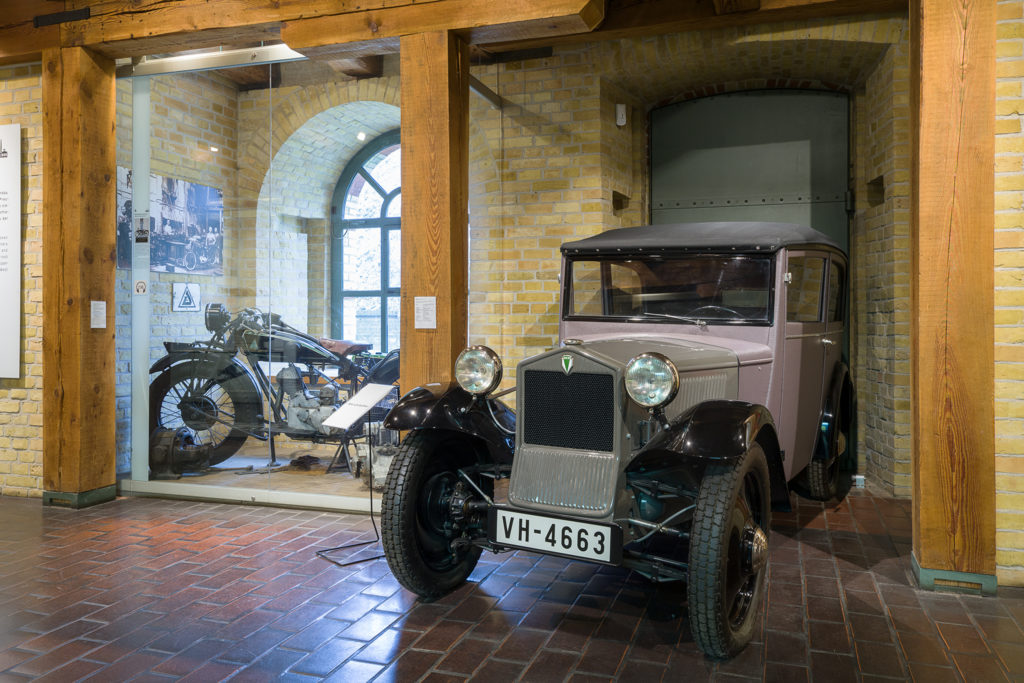

1926 zieht Konstrukteur Dr. Rudolf Slaby in die ehemalige Munitionsfabrik des preußischen Militärs. Wenige Jahre zuvor hat er mit dem Slaby-Behringer Elektro-Kleinwagen auf sich aufmerksam gemacht. Das Konzept eines günstigen und leichten Autos für eine Person überzeugt auch Jørgen Skafte Rasmussen. Er ist Inhaber der Zschopauer Motorenwerke, die Motorräder der Marke DKW herstellen. Doch trotz Rasmussens Investitionen geht die Firma pleite und verschmilzt mit dem DKW-Konzern. In den Hallen entstehen bis 1940 Autos der Marke DKW im Zusammenschluss mit der Auto Union. Slaby kann seinen Schreibtisch in der Fabrik behalten, denn er wird Technischer Leiter der Produktion in Spandau.

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegen alle Produktionsstätten der Auto-Union in der sowjetischen Besatzungszone – bis auf das Werk in Spandau. Erst nach der Übernahme der Auto Union durch Volkswagen schließt das DKW-Werk Spandau in den 1960er-Jahren. Neue Produzenten ziehen in die Fabrikhallen. Bis 2002 werden unter anderem Antennen gefertigt.

Seit 2019 revitalisiert die MOTORWORLD MANUFAKTUR BERLIN das Gelände und ergänzt es um Neubauten für Showrooms, Werkstätten und Handelsflächen rund um das Thema Automobilität. Geplant sind außerdem ein Containerhotel mit Blick auf die Zitadelle, Eventflächen und ein Biergarten.

-

OSRAM Glaswerk Das OSRAM Glaswerk ist seit 1927 in Betrieb. | © Foto: Andreas FranzXaver Süß, 2021 Adresse

Nonnendammallee 44

13629 Berlin-SiemensstadtIndustriekultur erleben

OSRAM Glaswerk

Spandauer Glasschmelze

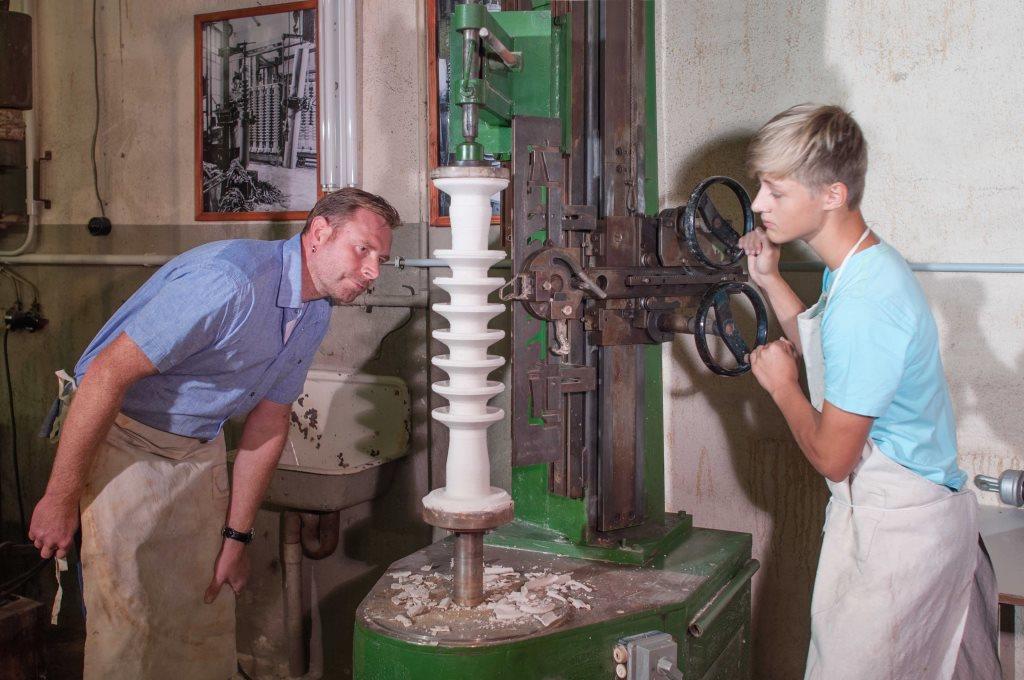

Feuer, Sand und Quarz: In der Glashütte mit acht Brennöfen zieht OSRAM seit 1927 rund um die Uhr Glasrohre für verschiedene Leuchten. Die Produktion erfolgt heute sowohl in den denkmalgeschützten Glaswerken von Architekt Waldemar Pattri als auch in den zahlreichen Erweiterungsbauten aus den 1970er-Jahren.

1927 ist die maschinelle Massenproduktion von Glühlampenkolben die erste ihrer Art auf dem europäischen Kontinent. Denn zur selben Zeit ist es noch üblich, dass Glasbläser die dünnwandigen Kolben mit dem Mund blasen.

1928 arbeiten in der OSRAM-Maschinenglasfabrik lediglich 130 Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte. Denn jede der rund 45 Tonnen schweren Maschinen kann innerhalb von 24 Stunden rund 50.000 Glaskolben herstellen. Ohne die maschinelle Produktion hätte die Firma 500 Personen, darunter 300 Glasbläser, beschäftigen müssen.